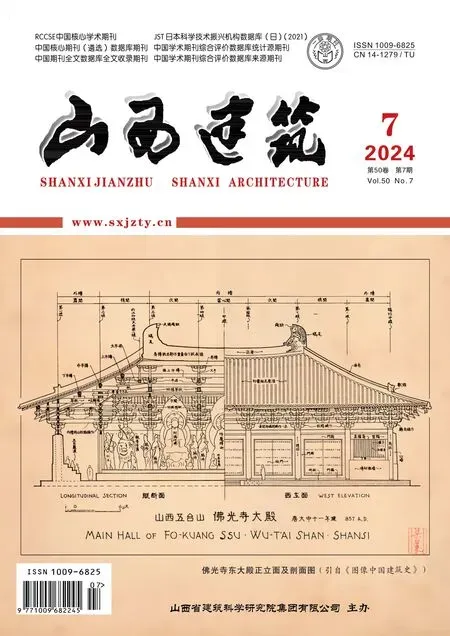

园冶与承德避暑山庄造园的共通性分析★

吕 洁,黄亦工,陈进勇

(中国园林博物馆北京筹备办公室,北京 100072)

0 引言

《园冶》由明末造园家计成所著,是中国第一部园林艺术理论专著。全书共3卷,分为兴造论和园说两部分,园说又分为相地、立基、屋宇、装折、门窗、墙垣、铺地、掇山、选石、借景10篇[1],系统总结了中国古代造园的成就。

承德避暑山庄初为热河行宫,始建于清康熙四十二年(1703年),历时89年于乾隆五十七年(1792年)建成,是我国现存最大的皇家园林,康熙和乾隆分别御题三十六景,组成避暑山庄七十二景,是中国古代造园最后一个集大成的高潮作品[2]。

《园冶》为造园学理论著作,避暑山庄则为造园实践的经典之作,二者之间的关联性一直缺乏研究,本文从《园冶》中关于兴造、相地、屋宇、掇山、选石、借景等部分论述,与避暑山庄的造园立意、选址、园林布局和借景应用等进行比较,分析其共通之处,为古典园林的继承发展提供借鉴。

1 兴造

《园冶》在兴造论中提出“故凡造作,必先相地立基,然后定其间进,量其广狭,随曲合方”,并提出兴造原则是“园林巧于因、借,精在体、宜”,解释了“因”和“借”,强调要“精而合宜”“巧而得体”。在随后的园说部分提出“凡结林园,无分村郭,地偏为胜”,并提出造园的最高境界在“虽由人作,宛自天开”。

避暑山庄的前身是康熙帝在木兰秋狝时建立的热河行宫,自康熙二十年(1681年)开辟木兰围场后,每年举行秋狝活动,自古北口至木兰围场沿途建有规模各异的行宫14座,热河上营就是其中一座,将其扩建,是康熙多次勘察和精心考量后确定的。康熙四十年十二月初八日康熙帝北巡热河上营,当时“山林郁叠,河陬环抱,热泉涌流,水面无冰”[3]。康熙四十一年六月十六日,康熙帝率群臣经古北口出巡塞外,再次对热河上营进行详细勘察。七月初三圣祖确定园址,传谕工部,对热河上营“差官划界布桩,此后禁断行猎、放牧”。十一月初三颁谕称:“今习武木兰已历二十载,柔远抚民,肤所惟念,然尚无从容驻跸之所。今从臣工之请,宜于热河肇基行宫,俾得北疆之安绥”。康熙四十二年七月行宫开始建设[4]。

热河上营选做行宫基址,除了政治、军事、地理位置等因素外,地下有温泉,水量充沛,冬暖夏凉,植被繁茂,自然环境优越是非常重要的原因,热河上营地僻荒野,“既有群峰回合,又有清流萦绕,绮绾绣错,烟景万状,蔚然深秀”,适宜营造大型园林,且“省工省时省费”。

康熙五十年热河行宫更名为避暑山庄,康熙帝在《避暑山庄记》开篇就说避暑山庄“金山发脉,暖溜分泉。云壑淳泓,石潭青霭。境广草肥,无伤田庐之害。风清夏爽,宜人调养之功。自天地之生成,归造化之品汇。”并进一步说“度高平远近之差,开自然峰岚之势。依松为斋,则窍崖润色。引水在亭,则榛烟出谷,皆非人力之所能”[5]。这些造园思想与计成在《园冶》中提倡的“自成天然之趣,不烦人事之工”“虽由人作、宛自天开”的造园理念不谋而合。中国园林的本质是山水园林,造园选址非常重要,自然山水植被环境好的园址,稍加整理,点缀些亭台楼阁建筑,便可成为优美的园林,无需大动干戈,这是二者都倡导的共通之处。

2 相地

《园冶》在相地篇中提出的原则是“相地合宜,构园得体”,依地势而建,“高方欲就亭台,低凹可开池沼”。在山林地部分提出:“园地惟山林最胜,有高有凹,有曲有深,有峻而悬,有平而坦,自成天然之趣,不烦人事之工。入奥疏源,就低凿水,搜土开其穴麓,培山接以房廊。”造园要根据场地的地形地貌特征,进行山形水系的梳理,合理安排亭台等建筑位置,并保留山林特色,尽显自然别致。

避暑山庄按照皇家园林前宫后苑的传统布局,分为宫殿区和苑景区两大部分,苑景区依西北高东南低的地势分为山峦区、平原区、湖区(见图1)。山峦区的梨树峪以“梨花伴月”闻名,位于中部、峪北侧向阳山坡上,适宜在春季明月下欣赏洁白素雅的满树梨花。西峪以榛树为主景,树丛浓密。松云峡以油松胜,构成清凉幽深、四季常青的景观,秋季还可在“青枫绿屿”赏满山秋叶。康熙在《青枫绿屿》诗序里写道:“北岭多枫,叶茂而美荫,其色油然,不减梧桐芭蕉也,疏窗掩映,虚凉自生。”乾隆曾为青枫绿屿赋诗“青枫多秀色,乍可傲霜朝”。整个山峦区以自然植被为主体,正合《园冶》对山林地描述的“千峦环翠,万壑流青”景观特色。

山峦区的三条水沟将山区径流汇集至平原区和湖泊区,还在东北角通过水渠将园外武烈河水引入,用来补给水源,在园内形成如意湖、澄湖、上湖、下湖,再从水心榭跌入银湖、镜湖,最后从南端闸门流出山庄回归至武烈河,利用地势的高差形成溪流、瀑布、湖泊等丰富多样的水体景观,呈现出一派江南水乡的景象[6]。整个湖区面积57万m2,按照“一池三山”的形式布置,以环碧、月色江声和如意洲三岛为中心,岛间长堤相联,形似灵芝。康熙帝赞称“自有山川连北极,天然风景胜西湖”,从中也可领悟《园治》中所说“纳千顷之汪洋,收四时之烂漫”的含义。

宫殿区位于山庄南部,占地10万m2,由正宫、松鹤斋、万壑松风和东宫4组建筑组成,地势平坦,坐北朝南,高可仰山,低可俯水。万壑松风在正宫之北、湖区之南的高地上,可以远眺湖泊,院落北面栽植大片油松林,长风过处,松涛阵阵。康熙御制《万壑松风》诗序说:“据高阜,临深流,长松环翠,壑虚风度,如笙镛迭奏声。”松鹤斋在正宫东侧,是乾隆为其母亲而建,当年“青松蟠户外,白鹤舞庭前”,寓意“松鹤延年”。万壑松风、松鹤斋以及位于榛子峪的“松鹤清樾”,均与《园冶》中“松寮隐僻,送涛声而郁郁,起鹤舞而翩翩”,有异曲同工之妙。松、鹤、风代表着植物、动物、自然,三者有机联系在一起,声、景交融互动,形成精彩的自然乐章。这一景象也常出现在中国传统绘画中,形成松鹤延年的祈福祝寿文化。

3 屋宇

《园冶》在屋宇篇中列举了堂、斋、馆、楼、阁、亭、榭、轩等十五类园林建筑的建造法则。指出榭是借助周围景观的意境建造而成,或水边,或花际,形制各异。“榭者,藉也。藉景而成者也。或水边,或花畔,制亦随态”。

避暑山庄有殿、堂、楼、馆、亭、榭、阁、轩、寺等建筑120余处,皆因地制宜而建。水心榭临水而建,位于下湖和银湖之间,桥下设水闸八孔,桥上置亭三座,供人游赏休憩,是亭、桥、堤、闸的集合体(见图2)。水榭的中间者呈长方形,重檐歇山卷棚顶,面宽三楹,南北两榭均为正方形重檐攒尖顶,再往南北两端还各有四柱牌坊一座。乾隆帝吟《水心榭》:“界水为堤,跨堤为榭,弥望空碧,彷佛笠泽垂虹,景色明湖,苏白未得专美”[7]。置身榭中,远山、近水、小桥、堤岸、桃柳、荷花,尽收眼底,风景如画,与《园冶》中榭的功用一致。

山峦区前后共建了大小约40组(座)园林建筑,有山近轩、碧静堂、秀起堂、创得斋、放鹤亭、绿云楼、斗姥阁等[8],皆依山就势而建,掩映于山林、沟壑之中,“台榭参差随意筑,山川环立自天成。”大多取其幽和静,乾隆帝《碧静堂》诗有“山深不期静自静”,《秀起堂》诗句“构舍取幽不取广”,《创得斋》诗“山静有余趣”。形成了避暑山庄特有的古朴、清幽的园林风格。

避暑山庄为营造与山林相适的恬淡自然的风格,即使是宫殿区的建筑,在造型和用材上均“宁拙舍巧”“无刻桷丹楹之费”,达到自然质朴的意境,主殿题名为“澹泊敬诚”也在此意。

4 掇山选石

《园冶》提出掇山的境界是“有真为假,做假成真”,假山要“岩、峦、洞、穴之莫穷,涧、壑、坡、矶之俨是”,做到“蹊径盘且长,峰峦秀而古,多方景胜,咫尺山林”。并描述了园山、楼山、阁山、池山等9种假山,以及峰、峦、岩、洞、涧等理法。在选石篇中列举了太湖石、昆山石、宜兴石、黄石等16种,描述“黄石是处皆产,其质坚实,斧錾不入,石纹古朴拙茂”。

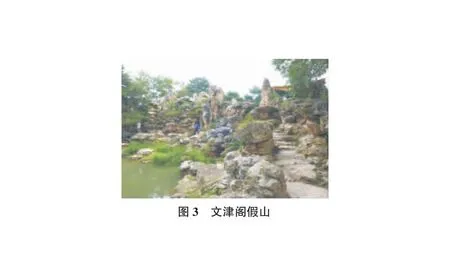

避暑山庄内有假山叠石一百余处,占地面积达11万多平方米,用石量26万m3,规模较大的有文园狮子林、金山、烟雨楼、文津阁、广元宫、山近轩等处[9]。叠山置石就地取材,石料大都取自当地所产的青石和黄石,不仅减少了人力物力,而且与周围的自然环境协调统一。万壑松风沿山坡叠砌青石,石块嵌入土中,宛如天然的悬崖峭壁。青石砌筑的梯形蹬道,曲折幽深。叠石山上的古油松高大挺拔,山石间芳草野卉点缀,使假山凭添了真山之感。正合《园冶》所说的“未山先麓,自然地势之嶙嶒;构土成冈,不在石形之巧拙……成径成蹊,寻花问柳”“有真为假,做假成真”。假山堆叠的神奇之处就在于有真山之感,丘壑纵横,树草滋生,充满生机。

文津阁前的假山用黄石堆成,峰石林立,气势磅礴,上有蹬道,下有洞壑(见图3)。山上原建有月台和趣亭,山下涵洞内设计有一弯月形石洞,当光线由石洞射入假山前池沼的水面上时,会出现一个半月形的倒影,山水光影互作。符合《园冶》所述的“下洞上台,东亭西榭”叠石理法。乾隆帝曾多次登上假山上的月台赏溶溶月色,写下了“不盈十笏俯嶙峋,也可称台望月轮”“石麓东头构月台,广寒宫殿映遥开”等诗句。

青莲岛烟雨楼东侧湖岸边山石散置,起着点景作用。西南侧假山全部采用黄石叠成,雄峙高耸,山下砌筑洞府通道,可达山上的翼亭,在此可眺望岛内外景色(见图4)。与《园冶》“临池驳以石块”,形成“多方景胜,咫尺山林”同理。

5 借景

借景是《园冶》的核心内容,从开篇提出“园林巧于因、借……园林虽别内外,得景则无惧远近,晴峦耸秀,绀宇凌空,极目所致,俗则屏之,佳则收之”,到末篇提出“构园无格,借景有因。切要四时,何关八宅……因借无由,触情俱是”,全面阐述了借景的手法。

避暑山庄的借景应用可谓炉火纯青,其山区面积占比4/5,在各山峰建亭,收纳四方胜景。在“北枕双峰”亭可北望远处的金山、黑山,在“南山积雪”亭能南视罗汉、僧帽二山,在“锤峰落照”亭东揽磐锤峰。在“四面云山”亭望周围诸峰若揖若拱,视线所及,远山近岭无不为所借。

锤峰落照亭为一座歇山敞亭,背倚群山,可远眺山庄东面宫墙以外的磬锤峰。康熙《锤峰落照》诗序曰:“平冈之上,敞亭东向,诸峰横列于前。夕阳西映,红紫万状,似展黄公望《浮岚暖翠图》。有山矗然,倚天特作金碧色者,磬锤峰也。”远借磬锤峰,无论在山岳区,还是湖区、平原区,都可见磬锤峰独特的景观(见图5)。康熙还在《芝径云堤》诗中写道“君不见,磬锤峰,独峙山麓立其东。又不见,万壑松,偃盖重林造化同。”

《热河志》卷二十六记载:四面云山亭在“山庄西北隅最高处,一峰拔地,构亭其上……是亭切汉凌霄,群山拱揖,各开生面。东眺天桥,云垂檐际;南则玉冠诸峰,望如屏列;北则金山黑山屹峙;广仁岭迤西诸峰,盘礴案衍,络绎奔赴。凭虚纵览,万景天全。”此外,站在山上高处,还可见外八庙如众星拱月般围绕避暑山庄,这些都是康熙和乾隆二帝的匠心经营所致。

避暑山庄内各景点的互借则更为普遍,如湖泊区借景金山上帝阁,平原区借景永佑寺塔、烟雨楼等等,随处可见。

6 结语

《园冶》的作者计成以及避暑山庄的缔造者康熙和乾隆皇帝,在个人文化素养和造园成就上均有过人之处,从而造就了鸿篇巨著《园冶》和世界文化遗产承德避暑山庄。

首先,计成、康熙和乾隆对绘画和文学都有很深的造诣。计成在《园冶》自序就说其年少时绘画就很知名,“少以绘名,性好搜奇,最喜关仝、荆浩笔意,每宗之”。而且文化功底深厚,在《园冶》中引经据典,学识广博[10]。康熙和乾隆均自幼就饱读诗书,熟知中国传统文化,仅乾隆御制诗就有四万余首,为避暑山庄留下了大量诗文和题词。

其次,三人均游历甚广,钟情于造园,并有独特的造园实践。计成游遍大江南北,阅历颇丰,“游燕至楚,中岁归吴,择居润州”。康熙和乾隆更是四处巡视,两人均六下江南,遍览名园,见美景便让画师携图而归。康熙在《避暑山庄记》就说“朕数巡江干,深知南方之秀丽。两幸秦陇,益明西土之殚陈。北过龙沙,东游长白。山川之雄,人物之朴,亦不能尽述。”

计成的造园之作有江苏常州的东第园、仪征的寤园、扬州的影园等[11]。康熙不仅在京郊香山寺建行宫,康熙十九年(1680)将玉泉山南麓改为行宫,命名为“澄心园”,康熙二十三年(1684),在原清华园废址上建畅春园,实行园居理政,承德避暑山庄是他的造园收官之作。乾隆更是醉心于造园,他扩建了圆明园,形成了“圆明园四十景”;在香山修建静宜园,形成“静宜园二十八景”;扩建了玉泉山澄心园,并更名为静明园,形成“静明园十六景”;在瓮山修建清漪园等等,也对避暑山庄进行了扩建,并御题避暑山庄三十六景。

最后,三人均有着深厚的文人造园情怀。计成营造的园林均为小型的江南私家园林,康熙和乾隆主持建造的皇家园林则是大山大水大空间,但其中不少景点是写仿江南私家园林美景,均浸透着中国传统自然山水园林的思想。康熙在《避暑山庄记》云:“喜泉林抱素之怀。静观万物,俯察庶类。文禽戏绿水而不避,麀鹿映夕阳而成群。莺飞鱼跃,从天性之高下。远色紫氛,开韶景之低昂。”

中国古代园林肇始于商周,发展于秦汉,成熟于唐宋,集大成于明清,计成的《园冶》除了总结他个人的造园理念和实践外,也系统总结了中国几千年造园理论和实践,可惜其专著由于历史的原因一度未被后人所认知。避暑山庄晚出近百年,集中体现了“移天缩地在君怀”的皇家园林气魄,融南北园林于一体,虽没有证据表明受到《园冶》的影响,但两者都体现出中国造园的理论精华,有着很强的共通性,对我国园林建设和发展有着深远的影响,值得现代人学习和传承。