铁路路基下方泉眼处治方案与案例

李奕达,冯力驰,孙 晓,钟亚伟,李隆云

(中铁二院工程集团有限责任公司,四川 成都 610031)

0 引言

国内铁路多以路基形式设计,路基病害多发生于地表水浸泡和地下水侵蚀[1],在多雨富水区域,特别是西南山区,车站路基下方偶有出水泉眼,正确处治出水泉眼对保证路基安全稳定性具有重要作用。

1 常见处治方案存在的问题

根据现有文献资料,泉眼处治方案主要应用于高速公路或国省道路路基下方,公路路基泉眼处治主要采用路基边坡坡脚处开挖降水沟,换填粗颗粒填料增加路基下部排水性能,路基下方设置盲沟等方案,这些处治方案在公路建设领域具有一定的指导性和操作性。

但由于高速公路和国省道路设计年限最高为20 a~30 a,路基工后沉降要求一般路段小于30 cm;而铁路设计年限为100 a,路基工后沉降要求客货共线铁路一般小于15 cm,无砟高速铁路小于1.5 cm,上述公路建设泉眼处治方案应用在铁路建设领域则存在一定的不足和缺陷。其一,路基坡脚开挖降水沟无法保证地下水能完全汇入降水沟内,当地下水位较深,该方案实际效果不明显,泉眼位置仍有泉水外溢[2];其二,换填粗颗粒土石可以一定程度增强路基基底排水性能,但是泉水会以散排的形式缓慢排水,路基基底长期处于浸泡状态将造成换填粗颗粒石料软化和天然地基基本承载力降低[3];其三,盲沟作为常见的辅助排水措施,可以解决少量的地下水引排问题,但若将盲沟作为主要排水措施,一旦盲沟反滤层破损,淤泥石子堵塞软管孔洞,盲沟排水效用将明显降低或失效,存在较大的失效风险[4-5]。综上分析,鉴于铁路工后沉降和设计年限要求远高于公路,需要采用一种新的泉眼处治方案,将泉水集中、快速、安全地引排出路基。

2 铁路路基泉眼处治方案比选

2.1 涵洞引排泉眼方案(方案1)

铁路排洪涵洞常用于将路基一侧汇集地表水引排至另一侧,考虑施工和检修维护的便捷性,一般铁路排洪涵洞宽度尺寸不小于2 m,高度尺寸不小于2.5 m,现阶段各铁路设计单位均形成标准参考图并用于工程设计中。本方案以2 m宽标准涵洞图为设计基础,将涵洞起点设置在泉眼集中出水处,在涵洞底板处开口引排泉水,开口尺寸为1.5 m×2.0 m,开口内可换填粗砂石;同时在涵洞起点端采用0.7 m厚钢筋混凝土板封堵,防止路基填料侵入涵洞内,如图1所示。

2.2 集水井及圆管涵组合方案(方案2)

方案2采用集水井和圆管涵组合形式引排泉水。

首先,在泉眼处设置1处集水井,该集水井由3个L型悬臂式挡土墙组成,呈井字形布置,顶部采用钢筋混凝土板上盖,L型悬臂式挡土墙之间并与上盖顶板之间拼接处采用预留φ12钢筋接头连接,一并浇筑而成,集水井内采用粗砂石换填,避免大量泥浆翻帽,减少后期清掏,结构示意图如图2所示。

其次,在集水井缺口一侧处设置圆管涵1座,圆管涵内径尺寸与路基填筑高度相匹配,为方便运营期人员进入检修维护,建议不小于1.5 m内径尺寸。圆管涵进口处与集水井采用包管植筋处理并设置伸缩缝,圆管涵出口处衔接铁路路基坡脚排水沟引排泉水,如图3,图4所示。

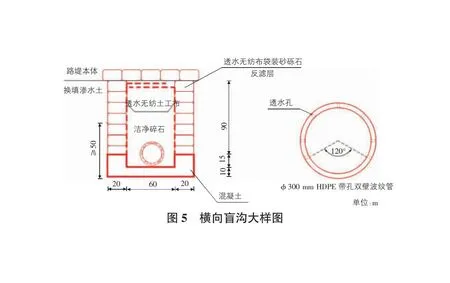

最后,为进一步确保外溢泉水不浸泡铁路路基,应在泉眼周边路基基底换填渗水土填料,制作渗水土填料的母岩饱和单轴抗压强度大于20 MPa,软化系数大于0.75,渗水土填料压实后应符合细粒土(粒径小于0.075 mm为细粒土,或母岩饱和单轴抗压强度小于20 MPa的粗粒和巨粒为细粒土)含量(质量分数)小于10%,渗透系数大于1×10-5m/s。同时,在渗水土中埋设横向盲沟,盲沟采用φ300 mm HDPE带孔双壁波纹管,底板由素混凝土浇筑而成,侧壁和顶部由透水无纺布袋装砂砾石垒成,内部填充洁净碎石并由透水无纺土工布包裹,如图5所示。

2.3 方案比选

方案1和方案2均具备可实施性,两方案优缺点梳理归纳如表1所示。

表1 方案优缺点对比表

方案1虽然设计简便且结构形式少,但对路基填筑高度有较高要求,当路基填筑高度较低时,受限于涵洞高度限制,涵洞将下挖埋设,其出水口标高将低于路基坡脚排水沟标高,存在排水困难的问题;涵洞需现浇施工,增大了质量管控难度;工程投资较大。

方案2设计构筑物较多,但圆管涵和盲沟等工程可预制或采购,降低了施工难度和质量管控难度,同时可大幅减少施工时间;对路基高度的适应性较好,当路基填筑较低时,可采取降低集水井和圆管涵尺寸,避免圆管涵出水口标高低于路基排水沟;在同等引排长度下,方案2工程投资仅为方案1的62%,方案2可大幅降低工程投资。

综上所述,考虑工程投资、施工周期和质量管控因素,泉眼整治方案推荐采用方案2。

3 工程实例

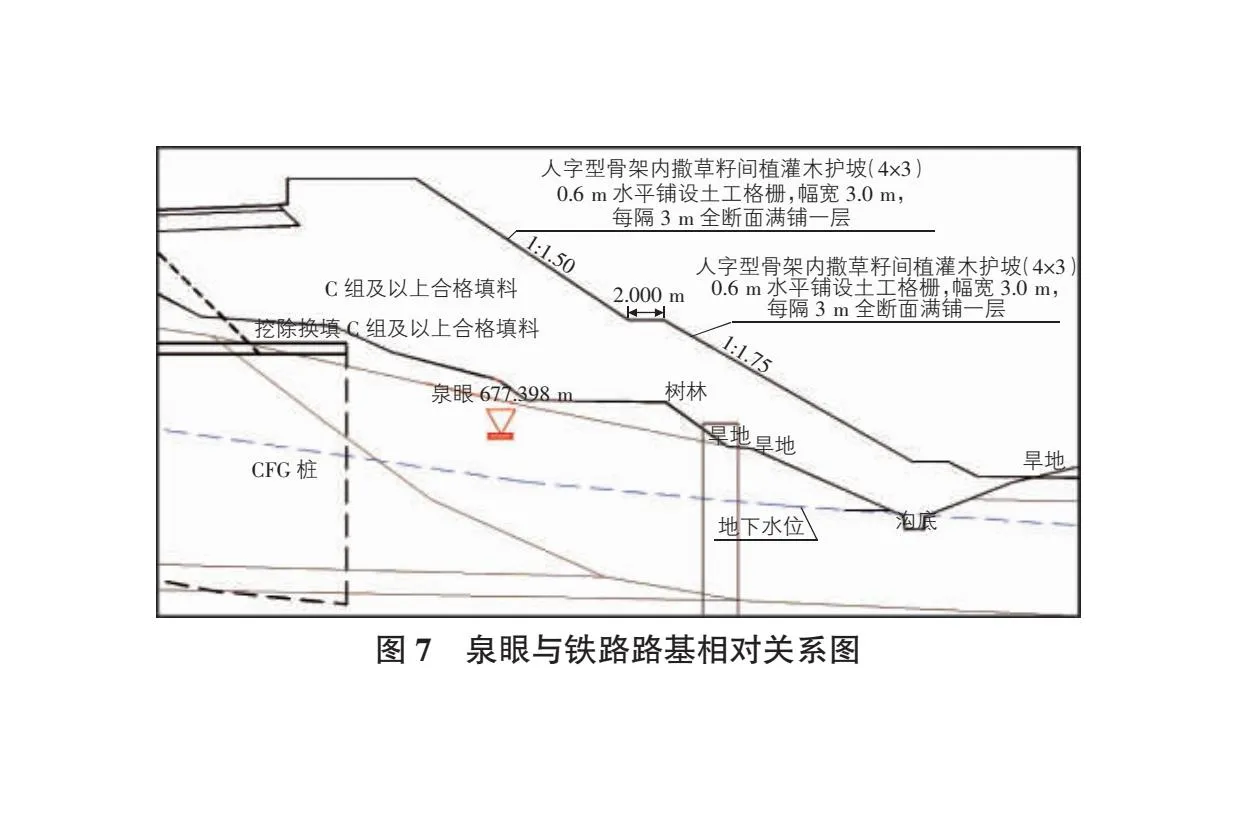

西南山区铁路车站采用路基形式,原地貌地表上存在村落,拆迁完毕进行清表处理时发现泉眼1处,泉眼位于铁路到发线和站台填筑体下方,距轨面埋深约13.7 m,到发线和站台路堤压实度K≥0.9,地基系数K30≥130 MPa/m。泉水从下方上冒,现场估算冬季流量为0.2 L/s,急需对泉眼进行整治,避免造成路基基底浸泡。泉眼位置如图6,图7所示。

1)集水井。采用3个L型悬臂式挡土墙组成并上盖顶板,一体式现浇而成,井内换填0.3 m洗净碎石,防止翻浆冒泥。L型悬臂式挡土墙为钢筋混凝土,墙厚0.7 m,墙高1.6 m,底板厚0.4 m、长3.14 m;上盖顶板尺寸为3.5 m×3.2 m,厚0.58 m。悬臂式挡土墙回填地面以上0.2 m、墙顶以下0.6 m各设置1排泄水孔,之间垂直距离每隔2 m设置一排泄水孔,交错布置,泄水孔直径φ5 cm,坡度不应小于4%,泄水孔设置时不应使其旁边的钢筋外露,PVC管要求在预埋前将进水口切成斜面并打磨光滑(斜角40°),并对伸入墙后20 cm长范围PVC管进水口处包裹一层透水土工布。悬臂式挡土墙墙背设置0.3 m厚袋装砂砾(卵)石反滤层,上、下均设置与墙身同等级混凝土隔水层,悬臂式挡土墙基底设0.1 m厚C25混凝土垫层。

2)圆管涵。考虑人员检修维护便捷,圆管涵内直径采用2 m,涵节长建议为3 m;涵顶最大填土高度为8.3 m,经检算涵管壁厚采用29 cm厚;为避免圆管涵不均匀沉降和受力破损,涵底基础设置0.5 m厚、2.9 m宽、与圆管涵等长的混凝土基础垫层支撑;圆管涵长度根据预制工艺工法确定,拼接圆管涵时需在涵节间沉降缝处设置橡胶止水带,止水带采用背贴式,膨胀螺栓和钢板条固定与涵节端部外缘呈环形布置。此外,圆管涵入口端接集水井出口,涵洞端部与集水井间设置3 cm的沉降缝;圆管涵出口端设置八字墙,后接引排沟槽至路基坡脚边沟。

3)辅助排水措施。通过集水井和圆管涵可将绝大部分泉水排出,为防止少量外渗泉水渗透浸泡路基,需在泉眼周边20 m范围内换填0.5 m厚的渗水土,渗水土内均匀布置2条垂直铁路线路的渗水盲沟,盲沟排水坡度不小于2%,加强路基基底排水性能。

施工现场如图8所示。

4 结论

采用方案2的措施对西南山区铁路车站基底发现的泉眼进行整治,整治后泉水正常从圆管涵内排出,引排流量与原始流量基本一致,且工程造价费用仅24.1万元,验证了本泉眼整治措施具有可实施性和工程节约性,铁路车站路基工程安全质量得到进一步提升。