陕西某黄土高边坡稳定性的数值模拟研究

柴 卓,吴 彪,张海锋,谢春燕

(1.中国建筑材料工业地质勘查中心陕西总队,陕西 西安 710003;2.陕西中祥基础工程有限责任公司,陕西 西安 710003)

0 引言

随着我国西部大开发战略的实施,黄土高原地区的城市建设发展迅速。但是,在地质结构复杂的黄土区进行公路、铁路、工矿企业等建设,存在着许多天然的或开挖形成的黄土高边坡,严重影响人民的生命财产安全,如何准确地评价边坡的稳定性,为设计、施工提供准确的技术参数,是工程中需要解决的技术难题。本文结合陕西某煤矿建设过程中存在的黄土高边坡,从中选取典型断面,运用有限差分法(FLAC3D)和有限元法(GTS)对比分析黄土高边坡在天然工况和地震工况下的稳定性,以期为黄土高边坡优化设计提供参考[1-3]。

1 黄土高边坡稳定性计算方法与基本理论

安全系数是边坡稳定性分析中的重要指标,其基于极限平衡分析法的一种评价指标,概念明确、物理意义简单。数值模拟分析法侧重于边坡岩土体破坏机理分析,而基于数值模拟技术的强度折减法将安全系数与传统极限平衡分析法进行了有机联系。

与传统极限平衡法中的安全系数物理意义定义一致,强度折减法中的安全系数应用于将边坡潜在滑面处的岩土力学指标黏聚力和内摩擦角进行折减,而这个折减系数即安全系数。通过多次迭代试算,找到发生剪切破坏的临界滑面,相应的安全系数最小。

地震作用是诱发边坡失稳的主要因素之一,关于地震作用下边坡稳定性分析方法归纳主要有以下几类:拟静力法、动力数值法、实验法、滑块分析法。其中,拟静力法应用最为广泛,而滑块分析法与实际出入较大,难以真实地反映地震动作用对边坡稳定性的影响;实验法实际中需投入大量的资源和资金,受限制较多,应用较少。因此,关于地震动力分析方法基本理论主要以拟静力法和动力数值分析法进行论述。

1950年太沙基首次提出拟静力法,并将其应用于边坡地震工况的稳定性分析计算,因其计算原理简便备受工程技术人员青睐,从而得到广泛的工程应用,并写入现行行业规范中。拟静力法其基本原理是将地震作用所产生的惯性力,等效地简化为竖直向和水平向的两个静力,这两个方向的静力分别以竖直向和水平向地震加速度为计算参数,施加于边坡体重心处,二者方向取不利于边坡稳定的方向。根据边坡稳定性极限平衡计算理论,将地震所产生的惯性力等效为水平向和竖直向静力施加在边坡上,便可求出边坡的地震工况下的稳定系数。将复杂的地震作用简化为竖直向和水平向的静力,参与到边坡稳定性分析计算中,得到了广泛应用并积累了大量的工程经验。虽然该方法物理意义简要便于工程实践应用,但该方法仍存在许多不足之处,国内外众多学者对此开展研究和探讨。沈珠江(1997)提出:拟静力法完全忽视地震作用时空分布不均匀的特点,而最主要的是尚没有一个土工建筑物破坏实例证明地震惯性力起了决定性的作用。Seed(1973)指出:

1)拟静力法假定边坡为绝对刚体,地震加速度与边坡加速度一致,但实际上边坡并非绝对刚体,特别是土质边坡。

2)地震惯性力在方向和量级上是以波的形式出现的,并非是单向的、永久不变的。还有工程实践表明,采用拟静力法进行易液化土质边坡的地震工况边坡稳定性分析时,因其也考虑地震液化作用,计算所得的边坡稳定性存在安全隐患[4-8]。

对边坡地震稳定性分析常采用的数值方法有:有限元法、离散元法和快速拉格朗日法。动力数值分析过程一般分为以下两个步骤,在一定地质条件下的静力计算和施加荷载后的动力反应分析。在第一步中,确定模型范围、初始条件、材料类型、本构模型以及模型的填筑等,即为静力平衡条件下的计算;第二步即在第一步基础上,施加模拟地震动荷载。地震动力分析有限元法的计算分析思路与静力分析法的思路大体一致,由于考虑时间与荷载的关联性,应力、应变和位移三者均为时间参数的函数,因此,在建立边坡力学模型时,除添加静作用力外,还应考虑地震动荷载作用、地震阻尼力、地震惯性力的作用。引入上述地震作用参数及时间变量参数后,则可按静力分析法过程建立动力方程,从而进行计算求解。快速拉格朗日法(FLAC),其基本原理类同于离散单元法,但其可以像有限元分析方法适用于非规则条件下的多种边界条件和材料模式的连续问题求解。在计算分析过程中,FLAC应用了离散元的动态松弛方法,求解快捷方便。FLAC可根据不同的材料特性,处理大变形问题和沿软弱面滑移变形,并选择相应的本构模型来较为真实地反映边坡的地震工况下的动态行为。关于非线性不连续变形分析理论,是石根华(1989)提出的,它是基于介质非连续性分析系统运动和变形的一种新的数值分析方法,兼顾了离散元分析方法和有限元分析方法,可进行静力和动力计算以及正分析和反分析。在分析块体系统在地震外力作用下的运动变形特征时采用正分析,而在分析模型系统中某部分点的应力应变时采用反分析。

2 工程概况

陕西某煤矿建设区位于黄土梁上,场区属剥蚀堆积黄土丘陵区地形起伏大,冲沟发育,填方量约260×104m3,挖方量约656×104m3。建设区最大填方高度约80 m,考虑黄土特殊的结构特征和工程地质特性(湿陷性),使得黄土高填方边坡稳定性问题极其突出。

研究区位于陕北黄土高原,地形起伏大,地貌单元以侵蚀堆积黄土丘陵区为主,工业场地所在梁峁区为局部分水岭,两侧冲沟发育,纵横切割,最大切割深度为约50 m,沟谷多呈“V”字形,沟谷岸坡坡度约20°~60°。研究区总体地势北高南低、东西两侧低。

3 模型的建立与计算

3.1 模型的建立

选取黄土高边坡典型剖面(边坡高度81 m,回填后平均坡度27°),采用有限元法和有限差分法建立分析模型(见图1),模型长350 m,高100 m,模型共3 522个节点,1 123个单元,模型四周边界采用水平约束,模型底部边界选择固定约束(见图2),两者网格大小、数目及边界条件与有限元方法完全一致。

为了研究地震边坡稳定性,本研究采用FLAC3D建立动力计算模型(动力模型与静力模型相同)(见图2)。地震工况下,边坡稳定性分析常采用拟静力方法和非线性动力数值分析方法。在边坡上设置5个监测点用来监测地震前后的变化。

3.2 天然工况下稳定性分析结果

对模型进行求解,有限元法得到边坡稳定系数为1.338,有限差分法得到边坡稳定系数为1.38,二者均大于规范规定的安全系数值,说明边坡在天然工况下处于稳定状态。由图3,图4可以看出,填筑后潜在滑带呈近似的圆弧形,主要分布于坡脚下部的马兰黄土层。边坡内部的应力分布见图5,图6,边坡内部应力随深度的增大而增加,填筑以后,边坡内部的应力增大,填筑后部分马兰黄土发生塑性破坏(见图7),坡脚和坡肩处变形较大,但塑性区域未贯通。

3.3 拟静力法稳定性分析结果

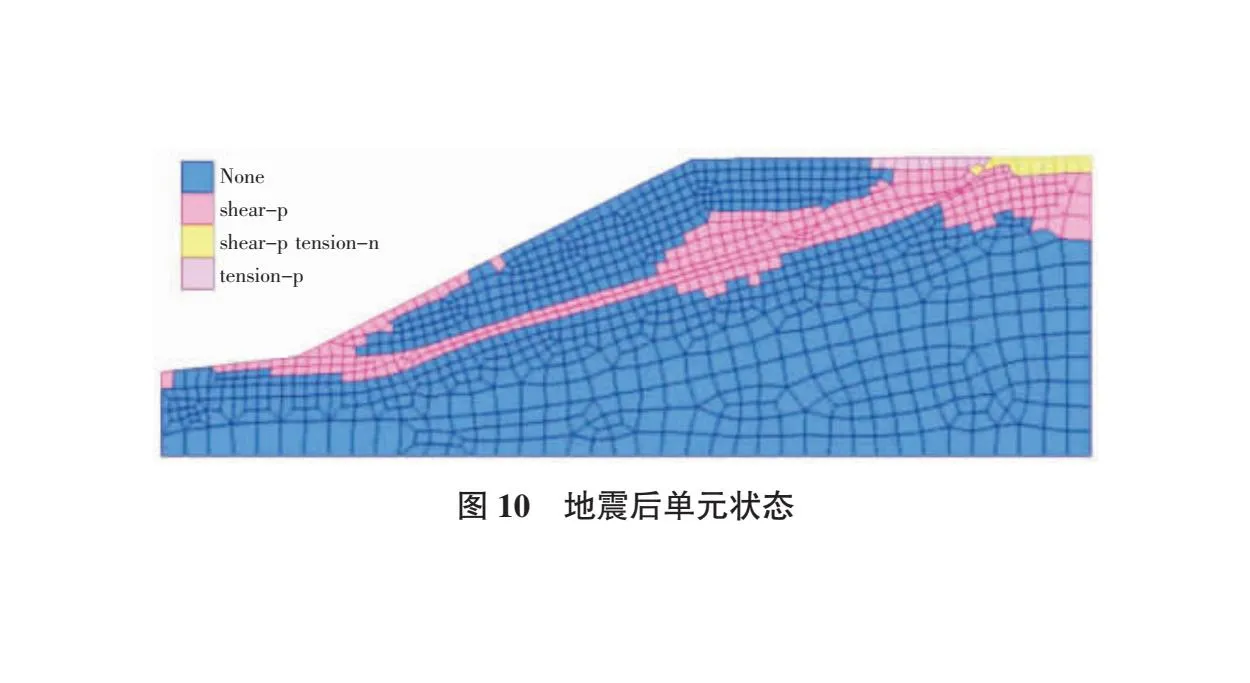

在水平方向上施加0.1g的地震加速度,对模型进行求解,可得地震力作用下该断面的稳定系数为采用有限元法得到安全系数为1.063,有限差分法为1.10,结果显示边坡处于基本稳定状态。从最大剪应变云图(如图8—图10所示)可以看出,计算断面地震工况下与天然工况下,潜在变形区基本一致。

3.4 非线性动力分析结果

分析边坡上5个监测点(A点—E点)对应的边坡位移曲线、加速度时程曲线以及速度曲线,可知水平地震力作用下,边坡对水平地震加速度有放大效应。从边坡位移曲线可知,边坡的竖直向位移、水平向位移均随地震波的变动而变化,在地震荷载加速度最大值附近,坡面监测点A向临空方向的水平位移最大值1.6 cm,竖向位移最大值0.42 cm,在30 s时,水平位移为0.65 cm,竖直位移为0.16 cm,B点—E点水平位移分别为:1.75 cm,2.3 cm,2.6 cm,0.75 cm,竖直位移分别为:0.48 cm,0.66 cm,0.50 cm,0.88 cm,由位移值可以判断边坡稳定性未被破坏。从图3,图4,图8,图9可以看出,边坡的塑性区域主要集中在边坡坡面, 在马兰黄土层中产生了贯通的塑性变形,说明地震虽然没有造成边坡失稳,但是造成边坡稳定性下降。在地震工况下,边坡整体处于基本稳定状况。

3.5 评价结果

天然工况下,K>1.30,1.1 1)利用数值模拟方法能够准确地模拟黄土高边坡在各种工况条件下的变化,对其稳定性作出正确评价。 2)采用有限差分法(FLAC3D)和有限元法(GTS)分析计算的边坡稳定系数基本吻合,潜在滑移面基本一致。 3)黄土高边坡的坡脚处应力集中,因此潜在滑移面一般发生在临近坡面的浅层软弱结构面上。 4)模拟分析显示,地震作用下,黄土高边坡坡体应力和应变值均有提高,特别是坡脚处应力、应变变化显著,研究表明边坡应力、应变值随着地震动峰值加速度的增大、边坡坡度的增大,变化明显。 5)非线性动力法能够更加直观地通过观测点的加速度、速度、位移曲线来判断黄土高边坡的稳定性。4 结论