意识流的东方编码:20世纪汉语文学与跨文化审美

摘 要:在20世纪文学理论与实践中,意识流叙事技巧作为一种深化心灵探索的方式,邂逅东方审美传统,从而诞生了新的美学表征与诠释。汉语文学作为东方文化的重要载体,针对此技巧进行解码并进一步创新。首先,意识流作为一种新文学范式被引入,并在与传统文学模式的对话中深化与拓展。其次,探讨了中国文学对意识流小说的个体探索和文体实践,特别是在语言表达和文体形式上与西方意识流小说的区别和转变。最后详细剖析意识流在中国现代主义文学中转型,并形成了具有东方特质的多样化美学符号和意义。对意识流在汉语文学中的东方编码和文化构建的探讨,为后现代文学理论的重新审视打开了新的视野与解读路径。

关键词:意识流;汉语文学;跨文化审美;现象学

在探讨文学表现形式的多重维度中,“意识流”作为一种深度叙事结构最早源于威廉·詹姆斯的心理学领域,但其在文学尤其是小说中的应用和影响,已引发了众多学者的研究热议。此种叙述模式力图揭示人类意识在时间-空间连续性中的复杂流变和扭曲,尤其是如何在主观意识的内在体验与客观实在间建构一种关联。该技巧在挖掘和再现意识深处“超越理性陈述的模糊层次”[1]上具有不可或缺的作用,特别是对那些位于精神活动的边缘、模糊且逸出命名边界的情感与认知状态。

一、意识流技巧与新文学范式

当深入探讨中日文学中意识流技巧的转化与渊源时,这一独特的文学技巧是从西方传统进入并逐渐成为东方文学创作的一部分的。特别在中日两国,该文学技巧经历了一场从模仿到创新的转变。

首先,意识流技巧并非源自中国或日本文学传统。尽管有学者基于文本间性的粗略比较试图在古典诗词与戏曲中寻找早期的意识流迹象[2],但目前主流观点认为,这主要是因为研究者倾向于将意识流与象征主义、超现实主义和魔幻现实主义的创作手法相混淆,导致了对意识流的简化解读。

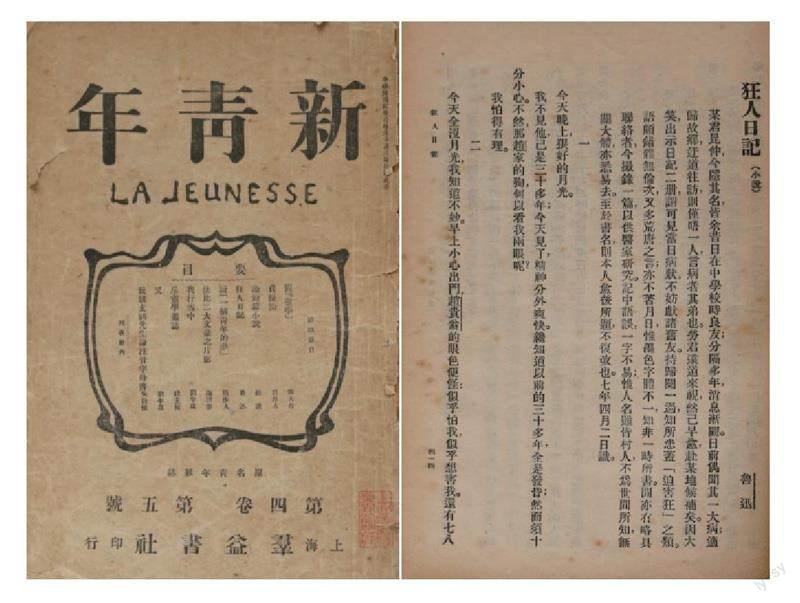

鲁迅于1918年发表的《狂人日记》标志着具有意识流特征的中国小说的开始,而这一时间点早于西方经典作品,如普鲁斯特的《追忆逝水年华》和乔伊斯的《尤利西斯》的出现。但这并不意味着汉语语境下的意识流文学是孤立自成的。在此之前,鲁迅翻译厨川白村的著名文艺理论《苦闷的象征》,在这本书中修正了弗洛伊德把被压抑的潜意识归结为性的观点,介绍了伯格森的学说。进一步地,鲁迅在1933年的著作《听说梦》中,对弗洛伊德的心理学说进行了深度探讨与评价。鲁迅在这部作品中确认了压抑理论的有效性与价值,但对于弗洛伊德的泛性欲观进行了批判与反思。他透过细腻且深入的思考与分析,呈现了一种对心理动力学更为全面与丰富的理解。这一深度思考在鲁迅后续的文学创作,尤其是在人物心理描写与内心世界探索方面也得到了反映与体现。弗洛伊德的心理分析理论和日本私小说对中国文学的早期意识流小说创作产生了深刻影响。

中国文学在意识流技巧上的转型与创新进程可以看作是一种跨文化的审美融合与互补。鲁迅《野草》中多篇文章全篇都是内心独白,作者的心理状态、梦境描写都没有明显情节发展线索,字句段没明显的逻辑联系。郁达夫在《沉沦》中,运用了深度心理分析与内心独白的技巧,探索了人类潜意识的复杂层面与内在冲突。

20年代,弗洛伊德在精神病理学中提出的潜意识对作家的影响跨越多个国度。在苏联的流传过程中,左琴科创作出《日出之前》这一不算典型意识流文学、但是有一段段不受理性控制的深层意识的流动的作品。50年代中期,苏联放宽文艺政策后,西方文学纷纷涌入,人道主义思潮和弗洛伊德理论激发作家写人和表现人的命运的冲动,他们把目光聚焦于长期以来异端的意识流。在中国,对意识流小说的译介同样早于其理论的译介,意识流文学代表作之一的《尤利西斯》在1922年出版,1929年赵景深介绍道:“《优力栖斯》(《尤利西斯》)的手法很特别……作者又曾研究过精神分析学,他的作品看起来没有头绪,其实他是想把心的表现与过程如实地翻刻在纸上。”[3]《西洋文学》《现代》等介绍西方新近文艺思潮的报纸也出现介绍意识流文学的文章。和蘇联一样,中国五四时期并未出现真正的意识流小说,但是意识流小说对人的内心世界的重视直接影响了中国20世纪文学创作。

新感觉派的出现代表了一次集体的创新尝试,它将意识流技巧与传统东方文化相融合,形成了一种独特的文学表现形式。20世纪20年代,日本文坛出现新感觉派,这一流派主张从直觉、主观感觉,乃至理想感觉出发进行创作。川端康成将其特点阐释为表现主义的认识论、达达主义的思想表达方法,这一流派与西方现代派颇具渊源:表现主义为父,达达派为母。30年代,刘呐鸥、施蛰存、穆时英为代表组成中国的新感觉派。新感觉派是对意识流小说的一次集体尝试,集体模仿的写作技巧很快形成意识流小说的第一次创作高峰。

东方作家并不满足于简单地模仿西方的文学手法,而是在吸收与学习的基础上,创造出了具有自己文化特色和审美追求的新文学形式。一方面,作家开始逐渐领悟到意识流与传统心理描写之间存在着本质的区分。其中包括对逻辑性的重构、对时间与空间维度的解构,以及对人物心理层面更为丰富与多维的探讨。意识流的文学特征多以无意识的剖析为切入点,运用弗洛伊德的精神分析理论,从性欲本能的角度探讨人物行为的深层心理动机。例如,在施蛰存的作品《周夫人》中,叙述者以一位经历丰富且心灵苦闷的中年人为主体,由于长时间对亡夫的思念,性意识被极度压抑,最终将这种情感扭曲地投射到一个与亡夫极度相似的十二岁男孩身上。这一现象的描述不仅突显了人物心理状态的复杂性,也展示了精神分析对于文学描写的深度影响。另一方面,注重作品结构的创新,小说的结构不再遵循传统的线性叙事模式,而是呈现出一种蒙太奇式的叙述方式。如施蛰存的《春阳》采用了多线并进的叙事结构,穆时英的《夜总会里的五个人》也采用了这一结构手法,多线的时间进程与多重意识流动相互穿插,展现了一种更为丰富与复杂的叙事维度。此外,这一时期的文学作品以都市恋情为题材,以性心理分析为主线,呈现了对新都市性爱叙事的多维探讨。关于这一点,有学者认为这一派的作家致力于描述“在外在对象(一般是女色)的刺激作用下引发的一种内在欲望与理智的强烈矛盾与冲突”[4]。

意识流技巧在中日文学中经历了一场从模仿到自主创新的演变过程。这一演变不仅与同西方文学的交流与对其的学习紧密相关,也与东方独特的审美传统与文化背景息息相关。跨文化交流与冲撞为这一演变过程带来了无尽的内涵与可能性,使得东西方文学在此时期得以共同构建一种全新的、充满生机与创造性的文学范式。

二、意识流与心理学、哲学碰撞后的发展

在20世纪,中国文学首次涉足了意识流小说,这一转变的契机部分源于心理学的发展。弗洛伊德的精神分析学说为现代人打开了一扇探索内心世界和病态心理的新窗口,尤其在殖民和半殖民的背景下。与此同时,个性主义在20世纪的西方哲学、社会学、伦理学中占据核心地位。个性主义的上升也满足了中国作家们对反抗封建传统文化和寻求叙事艺术变革的需求,使他们能够在20世纪初寻求到叙事艺术的创新与突破。尽管如此,意识流小说在中国的发展仍然面临着来自文化思潮、传统文化、语言结构等多个层面的深刻挑战。

要理解这个时期文学的变革,需要先将其置于更宽泛的文化和思潮的背景中。柏格森的直觉主义是这一时期西方哲学的一个显著流派,强调直觉在人的认知和知识获取中的重要性。然而,这一思潮在中国并没有被广泛的接受和重视,其所占的比重显得尤为微小,无法与其他主流思潮相抗衡。其次,无产阶级文学运动兴起,许多作家都开始转向“左翼”文学,这一转变不仅仅在中国发生,同样的动向也出现在日本文坛。而在这一转变中,一度萌芽的现代主义文学思潮很快被苏联的无产阶级文学所取代。刘呐鸥和穆时英这两位作家作出了从政的决定,而施蛰存则在1935年2月离开了《现代》杂志。这些个体的选择,反映出在那个时代的文学和思潮环境中,个人与更大的社会、政治力量之间的紧张和冲突。

李春林在其著作《东方意识流文学》中提到,“新感觉派作家将意识流文学东方化的过程,也是现实主义成分侵入意识流小说的过程,是两者接近的过程,也是创作主体与接受主体接近的过程,是东西文化融合的过程”[5]。然而,有学者通过分析刘以鬯的《酒徒》认为制约意识流在中国的发展的原因是中国传统文化。西方的意识流被视为一种全球观,一种认为生活应该是漫无边际、轻松的常态,并通过内心真实的体验来理解世界,将意识流作为一种文学思维方式。相比之下,中国作家的作品中的意识流更多地被视为一种创作方法,是一种技巧性地学习和运用意识流的方式[6]。然而,笔者认为,相较于传统文化中更多的不稳定因素,汉语结构才是阻碍意识流文学在中国发展的真正原因。

要解放一种小说文体,首先需要确立对语言问题的意识。在思考语言结构对文学的影响时,不仅要考虑中国文言文和白话文的转化,还要借鉴其他国家如日本的经验。例如,二叶亭四迷的《浮云》作为近代日本文学的一个起点,为日本意识流小说的发展准备了至关重要的先决条件,即文学语言的进化。二叶亭四迷采用了纯口语体,实现了艺术主体和创作主体两种自我的内心自由。同样,《浮云》和《狂人日记》呼唤小说的想象力和表现力的解放,作家們也在尝试言文一致和采用内心独白的形式来实现这一目标。这些都表明,无论是在中国还是在日本,语言结构和文学传统都在意识流文学的发展过程中发挥着重要的作用。

埃里·哈吉纳在其研究《意识流与中国现代文学中的自由间接引语》中深入探讨了“东方意识流”与西方写作之间的显著差异,认为前者并未展现出西方写作中非理性和性欲的表现,反而被赋予了民族文化传统的特征。在西方小说中,常见的“自由间接话语”作为引入人物、反思个体的工具,作为一种“意识流”形式,最终成为表现无意识的重要代表。

实际上,自由间接言语在英语中通常使用第三人称和过去时态,而汉语中人称代词经常被省略,且没有动词时态标志。与印欧语系相比,汉语在语法意义上缺乏词的形态变化来表示,例如,名词的单复数,动词的人称、数、时态的变化等。“英语自由间接引语中借以标记叙述者声音或意识的谓语动词的形态变化在汉语中是不存在的······在汉语自由间接引语的语言表层结构上往往只有人物主体意识的语言成分,而不见作者(叙述者)的声音(意识)的成分。”[7]乔伊斯丰富多变的词汇和汉语语境中的意识流相比,后者往往给人一种支离破碎的感觉。哈吉纳详细探讨了汉语与印欧语系在结构上的明显差异,特别是在自由间接引语的应用中,汉语缺乏对叙述者声音或意识的形态变化表达。这种结构性的差异,特别是在自由间接引语的运用方面的限制,成为意识流文学在中国发展的一个重要障碍。这种差异不仅揭示了语言结构对文学形式和内容的影响,还突出了汉语在表达个体意识流方面的困难,这无疑为深入理解汉语的特性以及意识流文学在中国的实践提供了有价值的视角。

此后,围绕引入自由间接话语的批判性文献在20世纪70年代末和80年代初期得到广泛回顾。意识到这个问题后,中国文坛在1980年后形成了第二个高峰,从集体模仿意识流转向作家个体对文体的深入探索。

三、中国现代主义文学中意识流的转型

20世纪70年代末,华语文学界呈现出一股对西方现代派文学的探讨和研究热潮。一些对外国文学有深入研究的学者再次引发了对西方现代派文学的讨论。1981年和1982年,一系列关于现代小说技巧的出版物和论文为提出意识流理论提供了铺垫[8]。王蒙用“集束手榴弹”这个比喻来形容他在1979-1980年间发表的一组中短篇小说,暗示这些小说就像集束手榴弹产生的爆炸效果一样,展现出一种新的文学表现力与探索精神。

尽管1983年的“反精神污染”运动曾一度将矛头对准西方现代主义思想,试图压制其在中国的影响,但这并未能阻挡意识流在华文文学中的发展与繁荣。事实上,在此时期,多样化与丰富性成为意识流手法在文学实践中的显著特点。学者们指出,真正“救赎”王蒙的不仅仅是他在1980年代初对心理叙事的丰富实践,更在于那种“社会主义现实主义”的弹性,这种乐观主义贯穿于他的全体作品之中[9]。这一时期,北岛的《波动》、李陀的《自由落体》以及一系列其他作品,如张承志的《北方的河》,在中国大陆快速引发了一场意识流文学的浪潮。这些作品都以独特的意识流风格呈现,表现了人物深层心灵世界的探索。

自20世纪60年代至80年代,华文文学经历了一系列的革新与变革,深度吸纳与整合了西方现代主义文学的多种元素和表达手法。在这一时期,各位华文作家在借鉴与实践意识流叙事技巧的过程中,根据其独特的文学传统、创作主题及个人艺术追求,形成了多种不同的艺术风格与表现形式。

刘以鬯的《酒徒》被公认为是华文文学中第一部采用意识流技巧的长篇小说。刘以鬯的叙事策略颠覆了传统的时间和空间框架,深度揭示了主人公复杂而多层的心理世界以及其对酒的依赖,直观而生动地呈现了主人公的意识活动,让读者得以一窥其断断续续、混沌不清却又真实无比的心灵深处。白先勇的《香港——一九六〇》和《游园惊梦》等作品,显然受到了英国文学的深刻影响,呈现出一种更为细腻而内省的意识流风格。特别是在《游园惊梦》一书中,白先勇通过详细描绘主人公的内心独白与回忆,展现了人物与其过去、家庭及恋人间的复杂心理和情感纠葛。与此同时,王蒙的实践则显示出一种更为大胆和革新的意识流技巧。例如,在《夜的眼》一书中,王蒙将主人公的梦境与现实交织在一起,构建了一个非线性、超现实的叙事空间,这一创新性的实践与西方传统的意识流技巧有着显著的差异,更加注重对叙事形式的探索与突破。而莫言在《红高粱》中,巧妙地将意识流与对乡土中国的描绘结合在一起。他运用类似福克纳的叙事手法,使得不同时间线的事件相互交织,生动呈现了乡村历史的多层次性与复杂性。莫言的意识流不仅仅是一种叙事技巧,更是他对于历史记忆和家族传承的独特表达方式。到了80年代,在张炜、残雪、王小波、余华等作家的作品中,意识流的运用则更为贴近日常、直观。例如,在张炜的《北方的河》以及王小波的《黄金时代》中,主人公的内心独白和对话常常紧密联系其在都市中的日常生活,反映了都市生活的孤独、焦虑和对自我的追求。

在1980年代初,王蒙等中年作家尝试借用意识流等西方现代派文学手法,预示着中国现代主义文学的到来。他们的这一实践显得尤为重要,因为1985年之后,中国开始接纳“新潮小说”和“先锋小说”。此时,存在主义、荒诞派、黑色幽默、魔幻现实主义等几乎所有20世纪西方现代主义小说流派都在中国找到了相应的表现。刘索拉、徐星、马原、残雪、莫言、洪峰等人也逐渐成为引起广泛关注的文学名字。这一时期标志着意识流在中国的第二次高峰,表明中国当代小说开始全面引进西方现代主义文学的文体和操作技巧。

至20世纪90年代,关于意识流在文学实践中的定位、本质和应用仍然是学术讨论的焦点。查特曼认为意识流是一种能表现人物内心活动的叙事技巧,这种技巧突破了传统的时空和逻辑限制,模拟了人类意识的流动性和复杂性。而鲍林对意识流在小说中的运用进行了更为深入的研究,试图为之提供更为严格的定义。他强调,意识流不仅是一种文学技巧,更与当代哲学、心理学、社会学以及美学有着紧密的联系[10]。此外,在社会文化快速变迁的当下,意识流在汉语文學背景下,更显现出其深度解读文化、语言和身份认同的价值。

四、结语

中国新时期文学对意识流的多次接触表明了文学风格不仅仅是当下社会现实的产物,所谓的“东方意识流”与伍尔夫式的意识流一样,作家高度精神化的意识脱胎于不同的文学哲学氛围。当新一批作家对意识流的文体开始敏感时,小说才能最大限度地借助这类文学语言形式的审美和价值。如今意识流手法已然经典化,《芬尼根守灵夜》后纯意识流作品既已式微,意识流只能作为现代小说手法的一个基点或被超越的对象。任何机械重复都没有意义,我们在承认意识流在影响中国作家写作的同时,并不是引导文坛再次追捧和重复。相反,我们应该通过深入探索,延续中国在五四时期和80年代对意识流的探讨轨迹,使中国作家在表达非理性世界时更加自信,并在文化层面上实现更多可能性的探索。

参考文献:

[1]Robert Humphrey.Stream of consciousness in the Modern Novel[M].Berkeley and Los Angeles:University of California Press,1954:2-3.

[2]屈光.中国古典诗词中的意识流[J].中国社会科学,2000(5):155-165.

[3]赵景深.二十年来的英国小说[J].小说月报,1929(8):1237-1238.

[4]贺昌盛.从“新感觉”到心理分析——重审“新感觉派”的都市性爱叙事[J].文学评论,2006(5):68-73.

[5]李春林.东方意识流文学[M].沈阳:辽宁大学出版社,1987:90-91.

[6]陈娟.从刘以鬯的《酒徒》来看意识流文学在中国的发展[J].大众文艺(理论),2008(11):35.

[7]杨斌.英语小说自由间接引语的翻译[J].解放军外国语学院学报,2005(2):71-75.

[8]陈晓玲,金进.意识流与中国新时期文学之关系(上)[J].黄石教育学院学报,2004(2):41-44.

[9]Tay W. Wang Meng,Stream-of-consciousness,and the Controversy over Modernism[J].Modern Chinese Literature,1984(1):7-24.

[10]Bowling L E. What is the stream of consciousness technique?[J]. Publications of the Modern Language Association of America,1950:333-345.

作者简介:杨娅雯,复旦大学中国语言文学系比较文学与世界文学专业博士研究生,研究方向为英国和爱尔兰文学、西方当代文化文学理论。