从文化传承视角探析陶瓷在公共艺术设计中的应用*

侯梦伟

(景德镇陶瓷大学 江西 景德镇 333403)

1 公共艺术的概念

“公共艺术”一词,最早出现在20世纪60年代的美国,即“Public Art”,直译是指在物理的公共领域内(通常是外部环境和所有可以进入的室内环境)艺术家们使用材料创造出艺术作品[2]。公共艺术的概念,始终处在一种动态的、持续变化的状态之中,随着社会实践的需求和认知而发展变化。

广义的公共艺术,指设置在公共空间中一切艺术品和艺术美化活动,其载体除壁画、雕塑、装置、水体、建筑、城市公共设施、建筑外表装饰及灯饰、路径、园艺和地景艺术等不同媒介构成的艺术形态以外,也可包括影视、网络、音乐、表演、节庆活动等[3]。

狭义的公共艺术,是指对城市环境的物质创作。即公共艺术包括涉及城市形象塑造的行为,涉及城市文化、环境、园林、建筑、规划等诸多方面,和艺术紧密结合。

随着城市发展进程,城市公共艺术设计作为城市文化载体出现,能够丰富城市景观层次感,增加城市居民的精神享受,还如同一件精美的艺术品,对其所处的公共空间起到美化和点缀作用。如为人所熟知的“自由女神像”是著名的公共艺术作品。“自由女神像”坐落于美国纽约,正式名称为“照耀世界的自由女神”,被誉为美国的象征,象征着美国人民争取自由的渴望和对美好生活的向往与追求。

2 陶瓷在公共艺术设计中的应用

作为一个“合格”的公共艺术设计作品,必然要受的住长期裸漏在户外风吹雨打。陶瓷耐腐蚀、防水、防火、硬度高、稳定性好的材料特性能够长期抵御各种自然环境的影响,与金属、玻璃、塑料等常见的城市建筑材料相比,具有应用在公共艺术设计中天然的材料优势[4]。中国是“陶瓷的故乡”,陶瓷的发展史是中华文明史的一个重要的组成部分,将陶瓷融入到公共空间艺术设计中,文化价值可见一斑。随着时代进步和社会发展,人们对美的需求日益增多,具有天然材料优势、独特艺术表现力和强烈文化象征的陶瓷自然而然成为公共艺术作品的首选,在城市、乡村、校园公共艺术中广泛应用。

2.1 陶瓷融入城市公共艺术设计

文化性是城市公共艺术的特征之一,是城市的灵魂和内涵的再现。随着城市的发展日益迅速,不断更新的环境理念和生活方式驱动着公共的物质与精神文明的进步,人们更加注重周围生存环境的观赏性,不仅注重建筑本身,也更多关注户外空间的营造。

在西班牙巴塞罗那市区北部的古埃尔公园里,有一个“百米长椅”(见图1),堪称是世界第一长度的座椅。设计者高迪结合围墙与座椅,做出了如同蕾丝磙边的曲折座位,并以彩色瓷片拼贴,创造出童话般华丽的公共场所。这一公共艺术作品既通过陶瓷元素向人们传达了美的理念,使公众得到了美的启迪和感受。同时它作为长期放置在户外空间的公共艺术作品,还为公众提供了休憩的场所,有很强的实用价值和艺术价值。

图1 古埃尔公园长椅

在北京城市绿心森林公园中,有一片蓝色“橄榄叶”绽放在湖中,这件公共艺术作品名为《舟》(见图2),是2022年北京冬奥会公共艺术作品征集活动评选出的最佳作品之一。作品由许多鹅卵石般的陶瓷颗粒组成,看起来如同一叶代表“同舟共济”的轻舟,也像一片象征着和平与友谊的橄榄叶。这件雕塑作品的落地,自此也成为北京冬奥会留给这座“双奥之城”长久的奥运印记。

图2 北京冬奥会公共艺术作品《舟》

2.2 陶瓷融入乡村公共艺术设计——以贵州省花茂村为例

随着乡村振兴政策和“美丽乡村”建设的不断推进,房屋外墙美化、公共设施建设、乡村景观设计等在全国各地兴起,村民们也开始关注到自己家乡的公共艺术设计。乡村公共艺术以提高农户的精神和文化生活为切入点和目的,是一种与当地自然景观、人文环境、传统与现代相融合的视觉文化。农村公共艺术设计呈现出多种多样的表现方式,不仅对地域特色和精神文化的弘扬有着积极的作用,还可以丰富乡村居民的精神文化生活,提升其文化自信。

如贵州省花茂村(见图3),村里的外墙上用陶瓷碎片绘制成“花茂”“乡愁”二字,将陶瓷融入到乡村公共空间设计中,与花茂村名字和乡愁文化呼应,带有独特的地域文化特色。这些公共艺术设计作品的出现,也一定程度上提升了村里美观度和艺术气息,吸引更多游客前来休闲娱乐、旅游观光,带动乡村文化、经济发展,助力乡村振兴。

图3 贵州省花茂村外墙上的陶瓷艺术

2.3 陶瓷融入校园公共艺术设计——以景德镇陶瓷大学为例

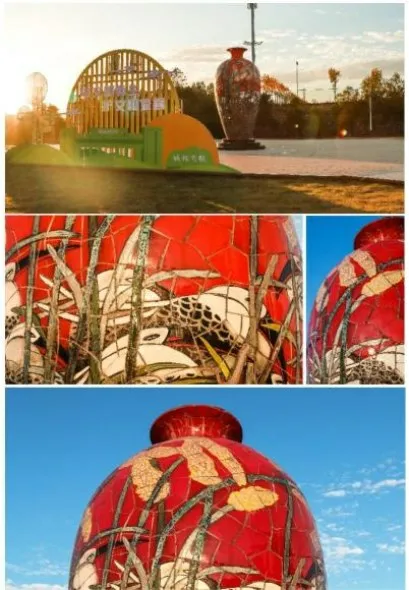

公共艺术设计作品在校园中常作为学校重要地标出现,在营造校园艺术氛围、塑造学校文化形象方面发挥了关键作用。如有着“陶瓷黄埔”之称的景德镇陶瓷大学坐落于千年瓷都景德镇,校园内的一砖一瓦洋溢着浓郁的陶瓷气息,校园内艺术氛围浓厚,带有陶瓷元素和地域文化的公共艺术作品在校园里司空见惯。例如校内陶艺墙(见图4),使用多种陶瓷材料堆砌筑成,美观大气不失特色。再如校内矗立着两个放大版的“瓷瓶”(见图5、图6),此二瓶原型取自著名陶瓷艺术家、景德镇陶瓷大学名誉校长秦锡麟的青花瓷作品青花花卉瓶和中国陶瓷艺术大师、景德镇陶瓷大学原校长宁钢的作品《岁岁平安》。两个雕塑作品还原瓷瓶本身特色,在校内极具视觉冲击力,将中国传统文化以陶瓷装饰形式展示出来,把原作品想要表达的立意搬到人们面前,美化校园环境、增添校园艺术氛围的同时,也起到了弘扬中国陶瓷文化、讲好中国故事的作用。

图4 景德镇陶瓷大学陶艺墙

图5 景德镇陶瓷大学校内公共艺术作品(一)

图6 景德镇陶瓷大学校内公共艺术作品(二)

3 陶瓷艺术与公共艺术设计融合策略

陶瓷介入城市、乡村、校园公共空间既有公共价值,引领大众文化审美,又表现出独立的文化价值和艺术价值,美化公共环境,赋予公共空间文化底蕴,有利于中国传统文化的弘扬和发展[5]。但在中国各地公共艺术设计中,使用陶瓷材料制作的公共艺术作品仍不常见,大多还是以金属、石材等材料为主,且公共陶艺作品中关于文化传承的思考尚有不足,需要提出相应的策略进一步改善公共艺术作品设计,发挥出公共艺术最大价值。

3.1 把陶瓷与中国书画艺术相结合

中国古代书画艺术是中华传统文化的重要组成部分,具有十分丰富的画面形式。将国内传统文化和艺术设计有机结合符合当下文化发展理念,顺应时代发展趋势。在中国古代书画题材中,不同的题材蕴含约定俗成的寓意,如梅兰竹菊作为最常见的题材,代表着坚韧、高洁、谦虚等高尚的思想品质。再如常见的鹿纹、龙纹、牡丹纹等吉祥纹样,寄托着人们对美好生活的向往。这些常见的题材和图案也经常出现在陶瓷作品中。应用在公共空间景观设计中,可以从本地地域文化视角和文化传承视角出发,选择对应的中国古代书画题材,运用陶瓷的釉色、造型等元素,通过与书画艺术结合可以使公共空间的艺术作品色彩、内涵、造型更加出彩,并在传承中华传统文化上发挥重要作用。

3.2 加入中国传统文化中的装饰元素

一个优秀的公共艺术文化设计作品,应当充分立足于我国的传统文化发展,体现出不同时代的主要特征及发展背景。我国的传统文化博大精深,像中国古代建筑中的装饰图案、中国古代书画中的吉祥纹样、中国汉字中的艺术元素等,可作为公共艺术设计的重要灵感来源。甚至可以将中国故事以刻画在以壁画、雕塑等作为表现形式的公共艺术设计当中,例如将历史典故、名人事迹融入公共艺术,这对于向世界讲好中国故事、传播好中国声音、提升中华文明影响力具有重要意义。

3.3 赋予作品精神内涵和文化价值

具有象征意义和精神内涵的公共艺术作品所产生的价值意义深远。如矗立在联合国总部花园内的“打结的手枪”,寓意着制止战争,禁止杀戮,倡导世界和平。这件著名的公共艺术作品能够延续至今,跟它所传递的精神内涵密不可分。至今仍作为警告世人坚守和平的文化符号发挥着及其重要的价值,这件公共艺术作品令人由衷钦佩。在将陶瓷艺术融入到公共艺术设计中时,要重点考虑是否可以通过陶瓷材料制作出融合地域特色、精神内核、时代特点、造型风格等文化元素于一体的作品,使其与公共空间环境相互渗透,展现出地域文化底蕴和象征意义。通过这种形式赋予作品灵魂,能够带给观看者思想引领和感悟,更让文化的传播性获得显著提升。

综上所述,陶瓷作为文化传播载体,是中国极具代表性的文化符号,对中华文化发展传承起到关键作用。陶瓷艺术天然独特的材料优势、极强的艺术表现力和文化价值能够极大丰富公共艺术的表达,对城市乃至乡村公共空间来说势必会创造出更多的可能性。国内公共艺术设计中已有不少将陶瓷艺术与公共艺术融合的案例,但主流公共艺术作品中陶瓷元素甚少,中国传统文化元素的使用更是不及外来文化,将陶瓷应用在公共艺术设计中,还有很长的路要走。在未来公共艺术的建设过程中,现代公共艺术作品设计者们更应站在文化传承的视角,以引领性的艺术表现形式弘扬中华文化,传递民族精神,创作出大众喜闻乐见的和更具观赏性、文化性、长期性、实用性的公共陶艺作品。

——省景德镇老年大学校歌