历史文化建筑改造中的节能技术应用分析*

周治兴

(甘肃公航旅历史街区建设投资有限公司 甘肃 武威 733000)

我国正处于城镇化快速发展时期,历史文化名城保护建设随之开展。这类工程项目在保护历史原真性的同时,也面临提升现代化服务功能,实现绿色环保可持续发展的任务。针对建筑物老化的实际情况,在维修与再利用过程中应用各类节能技术,是增强历史建筑可持续利用能力,实现科学保护的重要举措。选择适宜节能策略,发挥技术效益,将直接影响改造项目质量和长远影响。

1 工程概况

武威历史文化街区保护建设项目位于老城区,计划总投资38.86亿元。项目分为四个区域,分别是罗什寺、古钟楼、文庙以及再就业市场,总占地面积为31.568万m2,建筑面积24.88万m2。其中保护修缮面积1.27万m2,传统风貌建筑和立面改造22.01万m2,还配套建设了绿化景观。2019年成立项目建设投资公司,负责融资建设。项目分四个区域实施分期建设。历史文化街区的保护和利用是工程的出发点和落脚点,通过保护利用提升历史文化街区价值,发挥经济社会效益。

2 历史文化建筑改造的必要性

2.1 保护历史文化遗产

武威历史文化街区是我国西北地区保存较为完好的古院落遗存,其中鸠摩罗什寺为全国重点文物保护单位,大云寺古钟楼群、武威文庙均为甘肃省文物保护单位。历史文化街区内现存黄土古民居32处,风格独特,蕴含丰富的历史文化价值。

近年来社会经济快速发展,武威城市建设不断推进,给文化古迹保护带来一定压力。若不采取有效保护措施,极易导致文物建筑遭到破坏。因此,开展武威历史文化街区保护利用建设工程,对文物建筑实施科学修缮保护,防止文物建筑老化失修现象继续恶化。该工程充分考虑文物保护的核心地位,通过保护利用促进人与自然、人与文化的和谐共生,实现历史文化遗产的可持续发展。

2.2 提高建筑能效

武威属于干旱地区,建筑耗能较高。历史文化街区内古迹建筑及民居普遍存在节能效果差、设备运转效率低等问题,一定程度上制约了建筑的可持续利用。本工程在修缮建筑的同时,充分应用各类节能技术。通过外墙保温、高效照明、新风系统、可再生能源利用等措施,减少建筑耗能,降低运行成本。同时,针对街区空间布局和功能配建,采取开敞式设计、合理配置等策略,提高空间利用效率。实现环境、经济、社会多种效益的统一,彰显建筑节能理念,为区域可持续发展提供坚实支撑[1]。

3 历史文化建筑改造节能技术应用的主要原则

3.1 与建筑风貌风格相协调

历史文化街区内建筑风格独特,体现了中国传统古民居建筑的魅力与美学价值。在进行节能技术改造的过程中,必须充分尊重建筑本体,严格控制对建筑外观及内部原真性的影响。比如采用恰当的保温材料,最大程度保持墙面效果;选择色温符合建筑整体风格的新型照明设备;技术管线集中布置避开重要部位等。通过对建筑材料、构造、颜色、造型等方面的研究分析,选择符合建筑特点的节能技术方案。确保改造内容与建筑特征高度契合、相协调。最大限度发挥各类节能技术装置的效用,实现对建筑能耗的有效控制与管理。使之既能充分体现建筑风貌,又能满足使用需求,实现保护与发展的最佳统一。

3.2 注重实用性和经济性

武威属经济欠发达地区,文化古迹保护存在资金短缺情况。在节能技术应用时必须考量经济条件限制,选择实用性强、经济适用的改造方案。比如优先选择市场化程度高、易于推广的技术产品;合理配置系统容量,减少初始投资;采用无损改造方式,降低运维费用;技术运行简单,减轻后续管理压力等。还可以采用市场化运作模式,通过发展特色旅游、创建文创品牌等产生经济效益,为文物保护提供持续资金支持。

3.3 注重操作性,便于维护

历史文化建筑使用功能复杂,对设备及系统的操作和维护提出较高要求。在改造过程中,选择安装使用方便的智能化设备和产品,简化操作步骤,设备与管理软件无缝对接,实现远程智能化监控。使操作人员轻松掌握使用方法,提高工作效率。采用在建筑环境下性能稳定的材料和产品,确保改造内容使用寿命长,减少维护工作量。加强操作和维护培训,定期组织演练,提高应急响应能力。因此,科学的系统配置、精心的施工建造、严密的运行检查、高效的日常维护等举措,可以最大限度地降低后续运行成本,保证工程高效稳定运行[2]。

4 历史文化建筑改造面临的难题

4.1 保护与利用的矛盾

历史文化建筑保护的出发点在于传承文明、彰显价值。而利用则更侧重发挥社会效益、创造经济效益。武威项目旨在促进旅游、文创等产业发展。然而过度的商业开发必然对建筑风貌产生一定程度影响,如何在保护与利用间实现最佳平衡是该项目必须解决的难题。具体来说,建筑外部空间扩建的需求可能导致建筑被部分隐藏或视野受限;内部功能布置若不当也会影响空间原貌;针对游客的商业配套及基础设施配置,其体量风格会与历史街区格格不入。这些矛盾都可能威胁文物建筑的保护。

4.2 改造技术和材料的选择限制

历史文化建筑改造需兼顾保护与发展的平衡。然技术和材料的选择受到多重限制。建筑自身价值凸显是前提,不能采用影响风貌的手段;还须考量耐久性和安全性,防止再次损坏;同时要兼顾经济实用,符合投资运营的要求。

在此类限制条件下,可选择节能改造技术必然受到巨大挑战。常规套路难以运用,必须深入研究建筑特点,开发创新技术,实现理想目标。如何在条件限制下,选择安全、经济、实用的技术和材料方案是该项目必须解决的关键难题。

4.3 资金投入与收益的矛盾

历史文化建筑保护属于公益性事业,巨大投入而经济效益有限,难以通过商业化运营实现可持续发展。武威项目也面临这一困难。预计该项目总投资约38亿元,其中建安投资近17亿元。资金主要依赖政府与社会资本合作。但文物保护和旅游开发能带来的经济效益有限,投资回报期较长,运营主体难以通过自身收入支持建设与维护费用。这对项目的持续健康发展带来挑战。如何通过多渠道筹措资金,同时发掘潜在效益,实现投入与收益的匹配,是项目必须要解决的现实问题[3]。

5 历史文化建筑改造中节能技术应用

5.1 隔热保温技术

5.1.1 增设保温层

建筑外墙是重要的热桥部位,增设外保温层可有效减少室内热量损失,提高建筑保温效果。针对武威地区气候特征,选用λ≤0.045 W/(m·K)的XPS保温板外贴于墙体外表面,保温板密度在28~32 kg/m3,抗压强度≥300 k Pa,保温层厚度按照不同方位和间距合理设计,一般南、西向阳光直射墙体保温层厚度在80~120 mm,东、北向阴面墙体保温层在60~100 mm。并采用基于BIM 技术的专业软件进行热工计算和建模,确定最佳保温层分布方案以实现节能目标。

通过墙体整体隔热性能的提升,室内热环境将得到明显改善,有效减少空调等设备能耗,为建筑节能创造良好前提条件。

5.1.2 改用高效保温材料

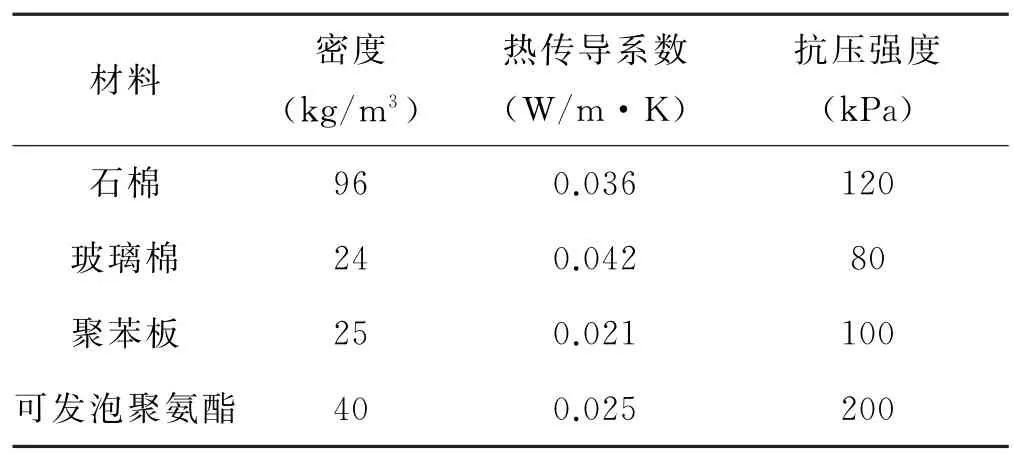

在保温材料的选择上,优先考虑采用热传导系数低、保温效果好的高效保温材料。主要材料性能参数对比如表1所示。

表1 不同保温材料性能对比

从热工的指标来看,聚苯板和可发泡聚氨酯的保温效果更优。考虑到抗压性能和施工便利性,拟选用聚苯板作为改造项目的保温材料。相比于普通石棉板,其传热系数降低40%以上,对提升墙体保温效果具有显著作用。同时聚苯板密度较低,有利于减轻建筑物额外荷载。其抗压强度完全满足墙体保温层的使用要求。

5.2 照明系统节能改造

照明电力约占建筑总用电量的20%~30%,是重要的节能潜力点。本项目拟全面改造光源设备,具体方案包括以下几点:

5.2.1 更换LED 光源

采用色温4 000 K、显色指数Ra≥90的LED 模块和灯具,重点用于办公、展览等场所的室内一般照明和景观灯光照明。

5.2.2 改造控制系统

出入口、过道等公共活动区域通过红外感应开关或Timers开关实现自动点亮、调光和延时关闭,无人区域默认为关灯状态。

5.2.3 引入自然光营造系统

大空间内增设巨型导光罩或光管,有效利用自然光照明,降低能耗。白天和阴天开启巨型光管自然采光,光照充足时自动调节电力照明量实现节能目标。

LED 照明和感应控制改造节能效果显著。经计算,应用效果如表2所示。

表2 部分照明系统节能改造效果表

通过对部分区域进行的实际测定验证,LED 照明改造与感应控制的实际节能率可达到37.5%,证明了照明系统改造的效果[4]。

5.3 空调及通风系统优化

该项目拟在部分历史建筑的空调用量较大的空间采用变频空调机组,其频率调节范围为25~50 Hz,带宽高达100%。传感器检测到空间无人时,降频运行;来人后才恢复至额定频率及制冷(热)量,切实避免空载运行[5]。相比定频系统,变频空调的节电率超过30%。通风系统也采用变频控制的风机实现需求响应式通风,仅维持必要新风量,大幅降低机组能耗。通过科学评估确定最佳频率设定,根据环境参数实时优化调节运行参数,最大限度发挥变频控制优势,以期实现项目年空调和通风系统耗电量至少下降20%的目标。

5.4 水资源节约技术

武威属于旱地气候,建筑用水成本高昂。项目在供水系统改造和水资源再利用方面计划采取以下技术:①安装水效率高的节水套装,龙头水流量≤9 L/min,坐便器冲洗水量≤6 L/次;②景观灌溉采用微喷和滴灌系统,管网压力0.1~0.4 MPa,确保灌溉效率;③雨水收集系统容积达50 m3,收集屋顶雨水用于周边绿化;④安装中水回用系统,再生水可替代景观水体补水及道路清洗用水等,回用率≥70%;⑤从源头控制用水行为,定期开展水资源的保护培训、警示宣传,促进职工养成节约用水习惯。预计以上措施可使建筑生活用水量比改造前下降30%以上,以达到规划的节水目标[6]。

5.5 智能微电网技术

微电网技术通过分布式可再生能源发电与负载实现优化匹配。该项目在再就业市场改造提升工程实现微电网示范应用,在屋顶和空地设置总装机容量200 k W 的光伏发电系统,并配置200 k W·h的锂电池存储系统。光伏发电与市电构成混合供电方式,同时通过微电网系统平台实行智能化监控与优化控制,预测分析可再生能源及建筑电耗情况,在确保供电可靠性前提下最大限度实现自发自用,有效降低建筑对外购电的依赖。

综上所述,历史文化建筑改造过程中使用各类节能技术,对于提升能效、降低能耗具有重要作用。在具体应用中,必须坚持与建筑风貌协调、注重经济实用等原则指导,因地制宜选择适宜的技术手段。本项目采用了包括保温、高效照明、雨水收集再利用、智能微电网等内容。通过科学论证、精心设计、合理应用等,预计建筑耗能可比改造前降低20%以上,改善建筑可持续发展能力。后续在推进建设与运维管理过程中,需要强化技术融合创新,推动监测与信息化建设,确保各项措施落实见效。