2023 年土地科学研究重点进展评述及2024 年展望

——土地资源利用与空间规划分报告

林坚,张瑜,安芃霏,王培安

(1.北京大学城市与环境学院,北京 100871;2.自然资源部国土空间规划与开发保护重点实验室,北京 100871;3.北京大学城市规划设计中心,北京 100871)

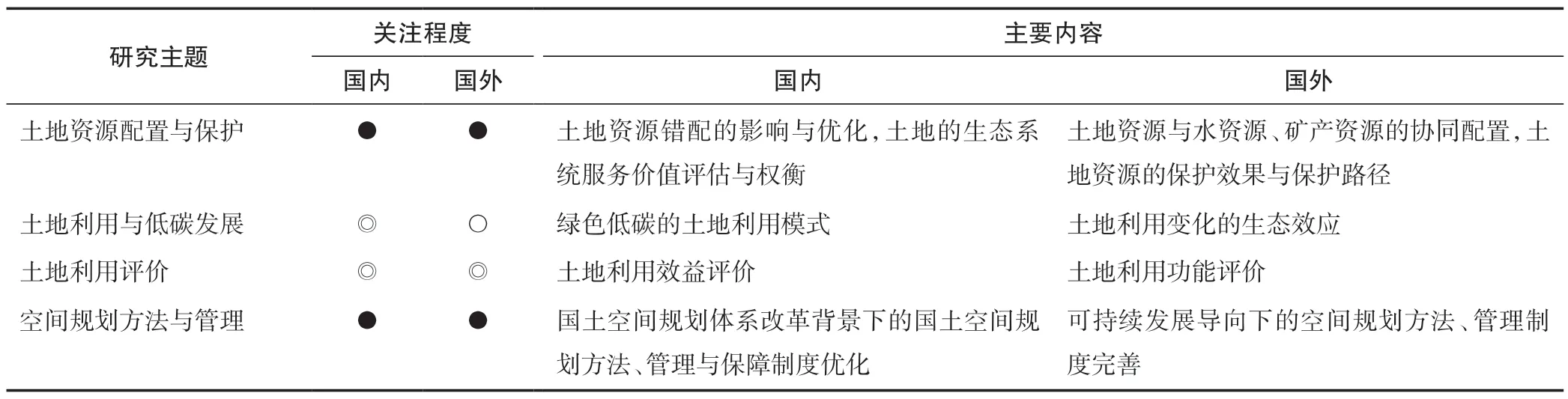

2023 年,国内外学者针对土地资源利用与空间规划问题展开大量研究,并取得一定进展。本文采用文献调查法,基于中国知网(CNKI)、万方、Elsevier、Springer、ProQuest 等电子期刊数据库,梳理分析了2023 年国内外土地资源利用与空间规划研究发展现状和重点问题,并结合中国宏观经济发展的科技需求,展望2024 年中国土地资源利用与空间规划发展趋势。通过检索“土地资源”(land resources)、“土地资源保护”(land protection)、“土地生态”(land ecology)、“土地利用”(land use/LUCC)、“土地评价”(land evaluation/land assessment)、“土地利用规划”(land use planning)、空间规划(spatial planning)等关键词,筛选出学术文献93 篇,其中,中文期刊文献54 篇,英文期刊文献39篇。主要分布在《中国土地科学》、《地理研究》、《地理学报》、《城市规划》、《生态学报》、LandUsePolicy、LandscapeandUrbanPlanning、LandscapeEcology等期刊,内容涵盖土地资源配置、土地资源保护、土地利用效益评价、国土空间规划方法等方面。研究主题的细分情况见表1。

表1 关于土地资源利用与空间规划领域的国内外研究文献Tab.1 Domestic and international literature on land resources, land use and spatial planning

1 2023年土地资源利用与空间规划重点问题研究进展

1.1 国内土地资源利用与空间规划重点问题研究进展

2023 年,国内土地资源利用与空间规划研究以土地资源配置、土地的生态系统服务价值、绿色低碳土地利用模式、土地利用效益评价、国土空间规划方法和空间规划管理和保障制度为研究热点。土地资源方面,学者尤其关注土地资源配置的影响与优化路径,以及土地资源生态系统服务价值的变化特征与权衡关系。土地利用方面,随着生态文明的持续推进和高质量发展阶段的到来,绿色低碳的利用模式和多维度土地利用效益评价成为研究热点。空间规划方面,学界持续关注国土空间规划方法优化路径,探析国土空间规划管理和保障制度,保证空间规划顺利落实。

1.1.1 关注土地资源配置的影响与优化

土地资源错配影响我国经济与生产的多个方面。地区间和部门间的双重错配导致我国出现过早去工业化,进而对经济增长和区域协调发展形成障碍[1]。土地资源空间错配通过结构效应、基数效应、规模效应三个维度的作用减弱绿色全要素生产率[2],土地供给结构错配对城市自身和空间关联城市的碳排放效率提升具有明显的抑制作用,而且随着城市间引资竞争和财税竞争程度的加剧而加强[3]。面向土地资源的合理配置,学者采用指标法测算长江经济带地级市的土地稀缺度,科学研判土地资源面临的稀缺瓶颈[4];采用洛伦兹曲线—基尼系数法测算土地资源配置结构均衡性,采用非参数效率测算法测量土地资源配置效率[5]。在国土空间规划体系下,统筹规划和市场两种手段进而发挥“有为政府”和“有效市场”的协同作用是优化配置土地资源的重要途径,核心是规划或市场主导的适应性,具体策略包括土地指标跨区域交易引导、建设用地增减挂钩驱动、土地集约利用制衡等[6]。总体而言,相较于往年对土地资源错配的类型、影响机制与优化路径的研究,对土地资源错配的影响机制探析更加深入,对优化路径的研究更加定量化。

1.1.2 聚焦土地资源的生态系统服务特征演化与权衡关系

土地资源是生态系统服务价值的载体,针对京津冀城市群[7]、长江流域[8]、黄河流域[9]、陕西省[10]、杭州围垦区[11]等多个尺度的研究表明,城镇扩张所导致的其他地类被占用是生态系统服务价值下降的重要因素,合理的土壤改良和农业管理是显著提升生态系统服务的措施。生态系统服务评估不仅需要考虑价值量,还需要考虑多组权衡关系。关于生态系统服务供需均衡关系,有研究重点分析粮食供给、土壤保持、固碳释氧、产水服务,分别采用遥感反演、修正的通用土壤流失方程、植被净生产力模型、水量平衡模型评估供给水平,核算关键指标分析需求水平[12];有研究将供给分解为供给韧性和供给潜力两个维度,将需求分解为静态需求、动态需求和需求偏好三个维度进行评估[13]。关于多种生态系统服务之间的权衡关系,多尺度地理加权回归模型能解决生态系统服务权衡协同关系存在的空间异质性,土地利用类型的变化是权衡协同关系演化的主要驱动因素[14]。关于生态系统服务与人类福祉的权衡协调关系,学者提出“从级联到耦合”的研究新思路,发现生态统服务与人类福祉形成了发展阶段和供需匹配各异的耦合关系[15]。学者设定不同的未来发展情景,并预测不同情景下的土地利用格局与多类型生态系统服务价值变化,提出林地具有较强的生态系统服务价值,但同时应注意大量造林可能带来的水资源短缺[8,16-17]。相较于往年,土地利用方式与生态系统服务价值的关系、生态系统服务价值目标下的土地利用优化依旧是重要内容,但是更加关注生态系统服务评估的多组权衡关系,并在相关评估模型应用上取得进展。

1.1.3 探讨绿色低碳土地利用模式

学者综合考虑生物量及土壤碳库的变化,采用库—差别法提升了中国土地利用及其变化和林业(Land Use, Land-use Change and Forestry, LULUCF)碳核算的精度[18],构建高分辨率的全国土壤碳储量和土壤碳汇及管理碳汇成果[19],为“双碳”目标下土地精细管理提供工具和数据支持。为持续推进土地利用绿色低碳发展,学者针对多个相关议题开展了研究。碳排放方面,碳排放效率是重要的评估指标,常用非期望产出SBM 模型[20]和非期望产出超效率SBM 模型[21]测算,未来应将碳排放效率与土地利用强度的协调发展纳入规划范畴[21],在土地利用减排政策设计环节重视土地利用碳排放空间关联网络及其特征的可能影响[22]。碳收支平衡方面,环鄱阳湖区的实证研究表明,人口城镇化对碳收支平衡比的负向影响最大,土地城镇化次之,而经济城镇化具有正向影响[23]。土地绿色利用效率方面,非期望产出超效率SBM模型广泛应用于相关研究中,研究发现城市交通紧凑式发展[24]、数字经济发展[25]、环保考核[26]、低碳试点政策[27]对土地绿色利用效率存在正向影响,其中城市交通的交通可达性因子对土地绿色利用效率的影响力最强,环保考核通过加强政府环境注意力提高城市土地绿色利用效率。总体而言,相较于往年对土地碳排放与土地绿色利用效率的研究,在科学数据产品构建、碳核算方法优化、影响机制剖析等方面取得重要进展。

1.1.4 开展多维度土地利用效益评价

学者围绕土地利用效益的时空特征、评价模型、影响机制开展了大量研究。时空特征方面,关注生态敏感性的单维度效益评价[28],综合考虑社会、经济、生态环境三个方面及耦合关系的多维度效益评价[29],以及考虑土地利用综合效益与城市韧性协调关系的耦合协调性评价[30]是主要的评价内容,研究区域分别为东北黑土带、四川省、长三角城市群。评价模型方面,许多研究采用综合指标评价法[29-30],部分研究以创新土地利用可持续性评价方法为目标,基于云模型构建了可持续发展目标导向的评估框架,并采用麦肯锡矩阵(McKinsey matrix)识别城市土地利用可持续性的类别[31]。影响机制方面,农村集体经营性建设用地入市对城市土地利用效益具有提升作用,存在协同互补和竞争倒逼机制[32];资源型城市产业结构升级通过经济产出提升、要素配置优化与环境污染控制等渠道驱动土地利用效益的动态演化[33];城市边缘高比例的耕地面积有利于紧凑的城市增长,但其迫使的填充式城镇扩张无法维持密集的人类活动,进而降低了城市土地利用效益[34]。总体而言,相较于往年仍然聚焦于时空特征、评价模型、影响机制三个方面,但是探索了土地利用综合效益同其他变量的关系,引进其他领域方法对现有评价模型进行创新。

1.1.5 持续推进国土空间规划方法优化

大量研究围绕国土空间规划涉及的重大议题开展。“三区三线”方面,“三区”在宏观、中观层面体现的是主导功能,需要在微观层面细化为规划地类才能实施用途管制,应从三个尺度逐级优化,“三线”围合区域是“三区”中最重要的区域,可以直接用于用途管制,应严守耕地和永久基本农田保护红线,实事求是优化完善生态保护红线,按照节约集约、绿色发展的原则划定城镇开发边界[35]。城乡发展方面,学者设计生活圈规划中基于服务半径和覆盖率双重约束的模型与算法[36],探索旅游空间结构的识别方式与规划路径[37],构建基于“政策—潜力—意愿”整合视角的村庄分类框架[38],提出了以“参流构型—以形引流—形流耦合”为核心的县域国土空间规划支持城乡融合发展的实践逻辑[39]。生态保护修复方面,生态规划应以生态系统服务为功能导向、以保护与修复全域生态环境为目标[40];具体策略可以从土地退化平衡目标函数构建、分级管理策略制定、协同保障机制建立、多部门关系协调等方面进行制定[41]。陆海统筹方面,重点管控陆海相互作用的重要资源和关键区域,考虑陆地和海洋系统的多功能与多因素关联,整合陆地的“三区三线”和海洋的“两空间内部一红线”管控措施[42]。面向新时代高质量发展的导向,学者基于相关研究成果构建土地利用冲突影响高质量发展的理论框架,通过时空特征分析总结影响机制,形成高质量发展导向的规划分区[43];通过黄河三角洲的实证分析,提出“刚性约束”与“柔性引导”相结合的高质量发展的国土空间规划方法[44]。相较于往年,持续探索“三区三线”、陆海统筹等重要议题,更加关注城乡发展、生态保护修复方面的规划方法,以及高质量发展要求下的规划方法优化。

1.1.6 探析国土空间规划管理和保障制度

国土空间治理的运行关键在于全生命周期的国土空间开发保护,事关空间开发权的配置、调控与实现,应聚焦于两级空间开发权调配实现及主体互动协调[45]。具体而言,乡村空间治理需要建立“空间综合治理—空间分区治理—空间流动治理”多尺度治理框架,统筹城乡空间的综合性治理、创新用途管制的区域性治理、均衡发展权配置的流动性治理[46];城乡空间统筹治理需要考虑城乡空间内生发展与城乡空间交互融合双动力源的作用机制[47],统筹协调国土空间规划“发展、公平与生态”三维目标和城乡“要素、结构与功能”融合的内在关系[48],加强对驱动因素与障碍因素的识别与调控[49]。围绕规划政策评估,省级规划方面,学者基于多源流理论框架,采用PMC指数模型和文本挖掘方法分析多个省份的国土空间规划政策文件[50];城市群规划方面,学者采用倾向得分匹配方法和多期双重差分模型,实证探讨国家级城市群发展规划政策的实施对中国非中心城市与中心城市间经济差距的影响[51]。为加强空间规划法制化建设与法律体系构建,学者深入探讨国土空间规划体系转型中详细规划的法治化建设问题[52],国土空间规划的跨区域立法问题[53],《国土空间规划法》的立法视域、进路和模式、法律秩序与体系衔接问题[54]。总体而言,相较于往年侧重空间治理制度研究,更加关注规划政策的定量评估与空间规划法制建设问题。

1.2 国外土地资源利用与空间规划重点问题研究进展

2023年,国外土地资源利用与空间规划研究涉及多类型资源协同配置、土地资源保护、土地利用变化的生态效应、土地利用功能评价、可持续的空间规划方法与空间规划管理制度等方面。土地资源方面,土地资源配置强调综合考虑各类资源系统的耦合,提升多资源协同配置效率,土地资源保护关注保护效果的评估与保护路径的优化完善。土地利用方面,全球土地利用变化造成的生态安全与粮食安全问题受到学界关注,土地利用变化的多方面生态效应和土地利用的多类功能评价是研究热点。空间规划方面,可持续发展是规划致力于实现的目标,研究关注可持续的空间规划方法拓展与相应的空间规划管理制度完善。

1.2.1 聚焦多类型资源协同配置途径

以保证粮食安全为目标,学者建立水土资源分配的多目标决策模型,以泰国的甘蔗生产为例,在考虑社会、经济和环境目标的情况下,以增加农作物产出为准则对水土资源进行配置[55]。然而,一般的多目标决策模型在应对实际情况时会出现环境系数和相关参数难以获得的情况,决策者必须在不确定性下考虑多组相互冲突的目标,区间多目标决策模型(Interval Meta-Goal Programming Model, IMGPM)为规划目标提供了区间值,是解决该问题的关键模型,并在伊朗得到实证[56]。以保证城市安全为目标,学者以阿富汗城市为例,基于城市土地覆被情况,调查评价雨水收集作为管理城市洪水和补给地下水的有效性[57]。以保证矿产资源安全为目标,学者认为需要在两个水平促进矿产资源政策和土地利用规划的整合,纵向水平确定各个层级土地利用规划和矿产资源政策的重点,保证纵向传导的一致性,横向水平在土地利用规划、分区规划、矿产资源规划的设计阶段减少矿产资源利用和土地利用之间的目标冲突[58]。相较于往年,持续探析水、能源、土地等资源的系统耦合关系,并在水土资源配置模型方面取得创新。

1.2.2 探析土地资源保护效果与保护路径

土地修复和保护地设置是土地资源保护的重要途径,可持续的土地修复能缓解土地退化[59],保护地的设置能促进边界内和周围环境的改善[60]。其中,土地修复的效果受到种植物种的影响[61],保护地的保护效果受到气候变化[62]、所在的地下水流域[63]、与保护地距离和保护地建立时间[60]等的影响。未来的土地修复应重视本地物种的使用,因为本地物种种植区能带来更高的植被覆盖度、密度和多样性,更有益于当地的生态系统服务与居民生计[61];保护地要兼顾地上要素与地下要素的保护与管理,因为邻近区域会通过地下水的流动对保护地的功能造成影响[63]。社会公平性是土地资源保护过程中不可忽视的方面。巴西干旱林区的研究表明,植被减少面积与私人土地规模之间存在显著关联,需要分别针对小型土地所有者和大型土地所有者确定修复策略[64]。针对全球多个国家的政策分析表明,未来需要建立确保当地社区从土地保护中获益的机制,明确土地保护中涉及的公平性问题的优先次序,形成以社区为中心的保护进程[65]。总体而言,相较于往年聚焦土地退化、气候变化下的土地资源保护,更加关注保护地的保护效果与土地资源保护中的社会公平性问题。

1.2.3 评估土地利用变化的多方面生态效应

学者针对土地利用变化产生的多方面生态效应开展了影响机制研究。碳排放与地面温度方面,植被覆盖度和建设用地是影响地表温度的重要因素[66],快速的城市化不仅促进地面温度的升高,还促进碳排放水平的提升,而碳排放与地表温度动态的空间关系受到植被活动和吸热作用的影响[67]。森林植被方面,美国新泽西州的实证分析表明,农业土地变化是大规模森林面积变化的主要驱动因素,森林的管理与恢复应考虑森林区域的土地利用历史类型[68]。生境质量方面,几内亚比绍海岸线的实证分析表明,盐沼、混交林和红树林转变为农业用地和基础设施用地是影响沿海区域生境质量的主要因素,海平面上升是沿海区域预测土地利用变化和保护生境质量必须要考虑的因素[69]。生物多样性方面,土地利用变化的影响是具有物种特异性的,影响过程与土地利用变化的完整性、内在的生物逻辑、化学和物理遗留要素的持久性、变化面积、变化持续时间、新旧土地利用类型的差异程度有关[70]。总体而言,相较于往年对土地利用的碳排放效应的聚焦,在土地利用变化对地面温度、植被、生境质量、生物多样性等多方面的影响研究方面取得进展。

1.2.4 关注土地利用多类功能评价

学者针对土地利用的生态、农业等功能开展评价。生态功能方面,评价方法主要基于InVEST 模型的生境质量评价方法[71]、基于景观生态学的景观连通性评价模型[72-73]、基于土地退化综合指数的指标评价法[74]和基于ANP 和WLC 模型的生态潜力评价方法[75],研究发现耕地和居民点占用自然植被和生境质量的锐减息息相关[71]。研究者在应用评价方法的同时更加注重方法的优化,改进景观连通性评估模型,采用随机最短路径框架代替之前的最短路径估计[76];评估4 个土地退化综合指数应用的一致性与可靠性,证明环境敏感区指数具有优越的信息能力[74]。农业功能方面,评价方法主要包括基于层次分析法和随机森林模型的农用地适宜性评价分类方法[77],基于耕地平均规模、地块到农场建筑物平均距离、耕地损失面积、耕地的地均经济成本等指标的土地破碎度评价方法[78],应用于欧亚的多个国家。总体而言,相较于往年重点对土地利用的生态功能评价进行研究,在探索农业功能评价、优化生态功能评价模型方面取得进展。

1.2.5 拓展可持续的空间规划方法

促进空间绿色高效发展可持续的空间规划的主要目标。研究发现提升土地利用混合程度能够促进土地利用效率的提升[79];在土地利用规划中减少汽车出行可以有效降低碳排放[80];基于混合元启发式模型(meta-heuristic model)模拟优化土地利用和生态系统服务是促进城市可持续发展的有效方式[81];农林混合的景观模式能够改善农业生态系统功能,考虑社会流动与景观生态之间的互动可以促进农林景观的可持续化[82]。提升风险适应水平是可持续的空间规划的重要内容。面对气候变化,西班牙城市的实证研究发现,在生态系统承载力和国土承载力评价模型中加入气候变化十分必要[83]。面对洪水灾害,英国伯明翰的实证研究表明,池塘的规划可以减少河道的峰值流量,土地绿色利用和可持续的城市排水系统可以减少局部的径流、洪峰和雨季洪水[84];针对多伦多公园的调查访谈与空间分析表明,绿色基础设施的设置应重点考虑弱势群体的社会、文化和生态条件进行布局[85]。面对多种自然灾害,阿富汗城市的实证研究表明,应在考虑单一灾害影响的基础上考虑多灾害的叠加效果[86]。总体而言,相较于往年强调空间规划的公平性、灾害风险适应能力、生态系统服务的空间量化,更加关注城市交通、土地利用效率、农业发展等多方面的可持续的空间规划方法。

1.2.6 完善空间规划管理制度与方法

多层级土地利用规划体系的整合和同一层级不同制度的协调将有助于解决区域重大问题。不同层级之间,学者以苏格兰为例,探究土地利用决策向下级政府和多方利益相关者传导的路径[87]。同一层级下,部分地区同时存在着正式制度与非正式制度,正式制度强调法律、文件、规划和政策,非正式制度强调社会价值观、规范、行为模式等[88]。南非城市的实证分析表明,尽管非正式的土地利用和管理方式会引发建筑红线控制不合理、非法电力线连接等问题,但也会增进地方政府的自治能力[89]。围绕加强空间管理,波兰和芬兰的城市探索智能化管理工具,管理者从网络参与和网络调查中获取信息,充分利用空间的使用频率与感知质量数据,采用基于位置的优先性模型确定重点治理区域,有效使用公众参与地理信息系统工具(Public Participation GIS, PPGIS)来提升土地利用决策的效用[90-92]。针对有关规划决策,模型的分析表明规划会引起显著的土地价值变化,应利用再分配工具促进土地价值的空间公平[93]。总体而言,相较于往年聚焦公众参与议题,更加关注对正式制度与非正式制度的互动、土地价值再分配等问题。

2 国内外土地资源利用与空间规划重点问题对比及重点进展评述

2.1 国内外重点问题对比

国内外在土地资源利用与空间规划领域的研究主题有较大共性,但由于社会经济发展阶段、自然禀赋、土地制度等条件有所差异,研究的关注点与具体内容也存在不同(表2)。

表2 国内外土地资源利用与空间规划研究主要内容的对比Tab.2 The comparison of the research focuses of land resources, land use and spatial planning in China and overseas

在土地资源方面,国内关注土地资源错配对经济增长、生态环境、社会发展等方面的影响及未来的优化路径,并注重土地资源的生态系统服务价值评估与权衡;国外关注土地资源与水资源、矿产资源的协同配置路径,对于土地资源的保护关注保护效果与保护路径。

在土地利用方面,国内以减轻土地利用对生态环境的影响为目标探究绿色低碳的土地利用模式,并开展多维度土地利用效益评价促进空间的节约高效发展;国外关注土地利用变化引起的生态效应,在土地利用评价方面更注重土地的生态和农业功能方面。

在空间规划方面,国内以推动国土空间规划体系改革为目标,持续优化国土空间规划方法,探析保证国土空间规划顺利落实的国土空间规划管理和保障制度;国外以可持续发展为目标,拓展可持续的空间规划方法,完善空间规划管理制度与方法,推动空间规划有效实施。

2.2 2023年重点研究进展评述

2023 年土地资源利用与空间规划在以下方面取得了新的研究进展。

(1)土地资源错配的影响与未来土地资源配置的优化路径研究得到深化。深入分析了土地资源空间错配、结构错配、地区和部门间的双重错配对我国经济社会发展以及生态环境造成的影响及内在的影响机制,在土地资源配置效率测算上取得进展。结合国内国土空间规划体系建设,提出具有针对性的统筹规划和市场的建议。基于多类型资源之间的互动关系,深入探究了土地资源与水资源、矿产资源的协同配置途径。

(2)土地资源的生态系统服务价值多组权衡关系与土地资源保护研究更加深入。重点探究了多个空间尺度的土地生态系统服务供需均衡关系、不同类型服务的权衡协同关系、生态协同服务与人类福祉的协调耦合关系,基于土地利用格局模拟预测多类生态系统服务价值变化。在土地资源保护中更加关注保护地的保护效果与保护的公平性,深入探析相关的保护路径。

(3)土地利用的绿色低碳化模式研究持续强化。在碳核算方法层面取得进展,形成更高质量的全国土壤碳储量和土壤碳汇及管理碳汇成果。准确评估土地利用变化对碳排放、森林植被、生境质量、生物多样性等造成的影响,从降低碳排放、促进碳收支平衡、提升土地绿色利用效率等方面探究土地利用的优化路径与政策。

(4)土地利用评价维度和深度得到提升。在考虑社会、经济、生态三方面的多维度综合效益评价的基础上,延伸到考虑土地利用综合效益与城市韧性协调关系的耦合协调性评价。深入探究农村集体经营性建设用地入市、产业结构升级、城市边缘耕地对土地利用效益的影响机制。持续创新土地利用效益与土地利用生态、农业功能评价方法。

(5)空间规划方法、管理和保障研究持续响应现实需要。将可持续发展、高质量发展等规划理念纳入空间规划体系建设,对“三线”协同划定、生活圈规划、村庄分类、城乡融合、生态修复、灾害风险适应、城市交通等规划方法进行优化,从国土空间治理、规划政策评估、规划法制化建设、纵向传导、横向衔接、公众参与、正式制度与非正式制度互动等方面提出国土空间规划管理和保障制度的优化建议。

2023 年土地资源利用与空间规划相关研究在以下方面仍存在一定的不足。

(1)土地资源的多重价值及与其他资源的互动关系考虑不足。土地资源同其他资源之间存在着相互作用与影响,当前研究对多资源相互影响机制探讨不足,多资源协同配置相关研究较为薄弱,土地资源保护研究中对资源的系统性考虑不足;土地资源具有多重价值,生态系统服务价值同其他类型价值的耦合协调关系需要深入探究。

(2)土地利用过程的潜在机制与评价方法有待深入研究。多种因素对土地绿色利用效率、土地利用效益的影响已经有大量研究,但是对内在的影响机制探析尚不足,未来需要结合理论分析与实地调查方法深入探究;土地利用效益评价、功能评价方法较为单一,未来可以结合企业、居住、道路、行为轨迹、公民科学数据等大数据分析办法,持续推进评价方法创新。

(3)国土空间规划的传导衔接机制、服务高质量发展的规划思路与公众参与路径研究较少。国土空间规划涉及多层级多类型,合理高效的衔接是促进规划有效落实的关键,当前对纵向传导、横向衔接的机制探讨不足;对国土空间治理的逻辑、面向高质量发展的规划思路与治理路径等问题考虑较少;国土空间规划的公众参与研究相对薄弱,应更多探究提升公众参与的政策与工具。

3 2024年土地资源利用与空间规划领域研究展望

3.1 主要科技需求

2023 年,中共中央、国务院、自然资源部等相关管理部门印发系列关于自然资源与国土空间规划相关的文件,对土地资源利用与空间规划提出新要求。

提升土地资源配置效率,推动自然资源精细化管理。《落实国务院大督查土地利用计划指标奖励实施办法》《自然资源部关于认定自然资源节约集约示范县(市)的通知》发布,鼓励地区有效落实国家重大政策、严格执行耕地保护、加强土地要素保障、提升土地节约集约利用水平,基于地区实际情况有效配置土地资源。《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》印发,为全生命周期土地资源管理提供基本依据与统一标准,满足自然资源精细化管理需求。

深化土地绿色低碳利用,促进国土空间高质量发展。《国家碳达峰试点建设方案》《碳达峰碳中和标准体系建设指南》旨在探索不同资源禀赋和发展基础的城市和园区的土地绿色低碳利用模式,建立健全相应的保障制度与政策。《自然资源部办公厅关于严守底线规范开展全域土地综合整治试点工作有关要求的通知》《支持城市更新的规划与土地政策指引(2023 版)》等管理文件强调土地资源的节约集约利用,支持以城市有机更新、全域土地综合整治等路径优化国土空间格局、统筹城乡发展,促进国土空间高质量发展。

加强国土空间规划工作,服务中国式现代化建设。《关于做好国土空间总体规划环境影响评价工作的通知》《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》《自然资源部关于加强和规范规划实施监督管理工作的通知》等管理文件强调构建服务高质量发展的国土空间规划体系,加强规划编制技术体系的多维度整体设计,推进规划管理体系完善与健全,形成规划全生命周期管理的技术逻辑,提升国土空间治理水平。国务院对不少省份国土空间规划的批复都强调中国式现代化的引领性与地域特色的凸显性,体现出国土空间规划对中国式现代化建设与地域特色塑造的重要支撑作用。

3.2 重点研究方向展望

加强土地资源优化配置与多类型资源协同配置研究。以系统论为依据,在分析土地资源自身的配置问题的基础上,剖析土地资源同其他类型资源的协同机制与协同效率,结合地区的自然资源禀赋与主体功能定位,探索区域间资源优化配置路径、技术与标准体系,创新土地资源利用效率提升方法与模式。

创新土地利用效益与土地利用功能评价方法。结合国土空间基础信息平台、统计年鉴数据、网络大数据、地理空间大数据、跨学科的公民科学数据,基于土地利用评价目标,分析多源数据的统一方法,探索针对不同评价类型的数据应用思路与具体路径。

深化土地绿色低碳利用研究。完善土地绿色利用理论,充分结合实地调研数据,剖析多种因素对土地绿色利用效率的影响机制,持续开展碳储量、碳源、碳汇、碳收支等多类型数据产品研究,为全国、全球的土地低碳研究与“双碳”目标实现提供科学统一的依据,建立健全碳达峰碳中和标准体系,探索具有区域特异性的土地低碳绿色利用模式。

探析服务中国式现代化与高质量发展的空间规划理论与方法。剖析国土空间治理逻辑与国土空间规划横向、纵向传导机制,深入分析中国式现代化与高质量发展导向下的国土空间治理思路与规划编制技术思路,探索兼具科学性与地方性的规划编制方法,深化智慧城市治理下的规划公众参与工具与数字化转型研究,不断完善不同层级、尺度的规划实施、监督、管理制度与政策,关注乡村、欠发达地区等重点地区的空间治理机制与路径。

3.3 《中国土地科学》重点关注方向

《中国土地科学》在土地资源利用与空间规划领域将重点关注土地资源同多类型资源的协同机制、土地资源优化配置路径与标准、土地利用效益与土地利用功能评价方法创新、土地绿色利用效率影响机制、土地低碳绿色利用模式、服务中国式现代化与高质量发展的国土空间治理思路与规划编制思路、空间规划实施监督管理制度等热点问题。