温针灸联合药饼灸治疗腹泻型肠易激综合征疗效观察及对肠道菌群的影响

唐敏,刘鸿,王丽琴

丽水市中医院针灸科,浙江 丽水 323000

肠易激综合征(IBS)以腹痛、腹胀及排便习惯改变为主要特点[1],部分患者还可出现抑郁、焦虑等精神症状[2],临床上以腹泻型肠易激综合征(IBS-D)较为多见[3]。IBS-D 患者主要表现为腹痛、腹泻等症状,易反复发作,迁延难愈,严重影响患者日常工作与生活质量,易产生负面情绪。随着生活节奏的加快和饮食结构的改变,IBS 发病率不断上升,已成为全球性难题[4]。关于IBS 的病因及发病机制目前尚无统一定论,一般认为可能与遗传、饮食、肠道微生物群、胃肠道动力异常及精神因素等相关[5-6]。现代医学对于IBS 暂无统一的标准化治疗方案,因其临床症状较多,通常需要多种药物联合使用,但也易引发不良反应。中医外治法在治疗消化系统疾病中广泛应用,如温针灸可改善结肠癌术后化疗患者胃肠道反应[7],药饼灸可用于治疗急性胃肠炎[8]。本研究采用温针灸联合药饼灸治疗IBS-D 患者,观察其对胃肠道激素水平和肠道菌群的影响,结果报道如下。

1 临床资料

1.1 诊断标准符合《中国肠易激综合征专家共识意见(2015 年,上海)》[9]中关于IBS-D 的相关诊断标准。粪便性状改变:近3 个月内,硬便/块状便所占排便比例低于25%,或稀便或水样便所占比例高于25%。

1.2 辨证标准参考《肠易激综合征中医诊疗专家共识意见(2017)》[10]中相关标准,中医诊断为泄泻,辨证为脾虚湿盛证。主症:粪便溏泄,腹痛;次症:神疲倦怠,纳呆,肠鸣矢气;舌脉:舌淡边有齿痕,苔白腻,脉细弱。需符合主症、2 项及以上次症,同时结合舌脉特点进行辨证。

1.3 纳入标准符合上述中、西医诊断标准及脾虚湿盛证辨证标准;年龄19~69 岁;近3 个月内未使用抗生素及其他可影响研究结果的相关药物;无认知障碍或精神类疾病,依从性高,可配合治疗;患者及家属均知情,已自愿签署同意书。

1.4 排除标准存在严重性感染性疾病或消化系统疾病者,如溃疡、出血、感染性腹泻等;合并有糖尿病、心脑血管疾病及肝肾功能异常者;存在凝血功能障碍者;存在针灸禁忌证者;对本研究中使用药物过敏者。

1.5 一般资料选取2019 年1 月—2022 年10 月丽水市中医院收治的100 例IBS-D 患者为研究对象,采用信封法随机分为观察组和对照组各50 例。观察组男27 例,女23 例;平均年龄(47.25±10.36)岁;平均病程(8.45±2.16)个月;合并症:胃炎28 例,肠炎31 例。对照组男21 例,女29 例;平均年龄(46.83±11.09)岁;平均病程(7.93±2.18)个月;合并症:胃炎24 例,肠炎34 例。2 组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经丽水市中医院医学伦理委会审批通过,伦审号:[2023]临伦审第(LW-032)。

2 治疗方法

2.1 对照组给予饮食结构和生活习惯调整,如禁食生冷、辛辣及油腻食物,培养规律、健康的饮食习惯。双歧杆菌四联活菌片(杭州远大生物制药有限公司,国药准字S20060010)口服,每次1.5 g,每天3 次,连续治疗8 周。

2.2 观察组在对照组基础上加用温针灸联合药饼灸治疗。①温针灸。取穴:内关、中脘、天枢、气海、阴陵泉、足三里、上巨虚。操作:患者取仰卧位,呈放松状态,施术部位皮肤75%乙醇常规消毒,使用毫针(规格:0.35 mm×50 mm)刺入上述穴位,得气后在毫针针柄处套入方形硬纸片,其大小约为5.0 cm×5.0 cm,用于防止艾灰掉落后直接烫伤皮肤或燃烧衣物等,在纸片上方针柄处套上艾炷并点燃,高约2.0 cm,每个穴位予1 壮艾炷,留针时间为30 min。每天1 次,每周治疗5 d 后休息2 d,连续治疗8 周。②药饼灸。药饼制作:取五灵脂、白芷、川芎各10 g,附子、花椒、牡丹皮各5 g,将上述药物碎成粉末,并使用姜汁调和,捏制成直径约2.0 cm、厚度约为0.5 cm 的药饼。操作:将药饼置于神阙穴上,在药饼上放置高约2 cm 艾炷,将其点燃,燃烧时间约为5 min,以患者有温热感、皮肤稍红为度,不可起泡、不可烫伤皮肤。每天1 次,治疗频次及时间同温针灸。

3 观察指标与统计学方法

3.1 观察指标①临床疗效。②胃肠道激素。分别于治疗前后抽取患者清晨空腹肘静脉血3 mL,离心后取上清液,使用酶联免疫吸附法(ELISA)检测胃泌素(GAS)、胃动素(MTL)及血管活性肠肽(VIP)水平。③肠道菌群数量。分别于治疗前后收集2 组患者新鲜粪便标本,按照乳杆菌、双歧杆菌、肠球菌正常菌落数选择相应稀释度,并使用连续稀释法对其进行培养、鉴定及计数。④中医证候评分。参考《中药新药临床研究指导原则(试行)》[11]相关标准对中医证候进行评分,其中粪便溏泄、腹痛等主症根据无、轻度、中度、重度分别计为0、2、4、6 分;神疲倦怠、纳呆、肠鸣矢气等次症根据无、轻度、中度、重度分别计为0、1、2、3 分。

3.2 统计学方法采用SPSS21.0 统计学软件分析所有数据。计量资料如年龄、病程、GAS、MTL、VIP、肠道菌群数量、中医证候评分,符合正态分布者以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用成组样本t检验,同组治疗前后比较采用配对样本t检验;计数资料如性别、合并症、临床疗效等以百分比(%)表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

4 疗效标准与治疗结果

4.1 疗效标准参考《中药新药临床研究指导原则(试行)》[11]中相关标准进行疗效判定。痊愈:疗效指数≥90%;显效:60%≤疗效指数<90%;有效:30%≤疗效指数<60%;无效:疗效指数<30%。疗效指数=(治疗前中医证候评分-治疗后中医证候评分)/治疗前中医证候评分×100%。

4.2 2 组临床疗效比较见表1。治疗后,观察组总有效率为94.00%,对照组为76.00%,2 组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 2 组临床疗效比较 例(%)

4.3 2 组治疗前后胃肠道激素水平比较见表2。治疗前,2 组血清GAS、MTL、VIP 水平比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,2 组GAS、MTL 水平均较治疗前升高(P<0.05),VIP 水平均较治疗前降低(P<0.05);且观察组GAS、MTL 水平均高于对照组(P<0.05),VIP 水平低于对照组(P<0.05)。

表2 2 组治疗前后胃肠道激素水平比较(±s) ng/L

表2 2 组治疗前后胃肠道激素水平比较(±s) ng/L

注:①与本组治疗前比较,P<0.05;②与对照组治疗后比较,P<0.05

组 别观察组对照组时 间治疗前治疗后治疗前治疗后例数50 50 50 50 GAS 73.14±11.23 103.29±16.57①②72.96±10.85 96.18±15.21①MTL 184.07±20.59 226.34±25.71①②183.96±21.15 214.75±23.06①VIP 123.94±18.35 95.38±11.26①②124.68±17.93 102.67±13.04①

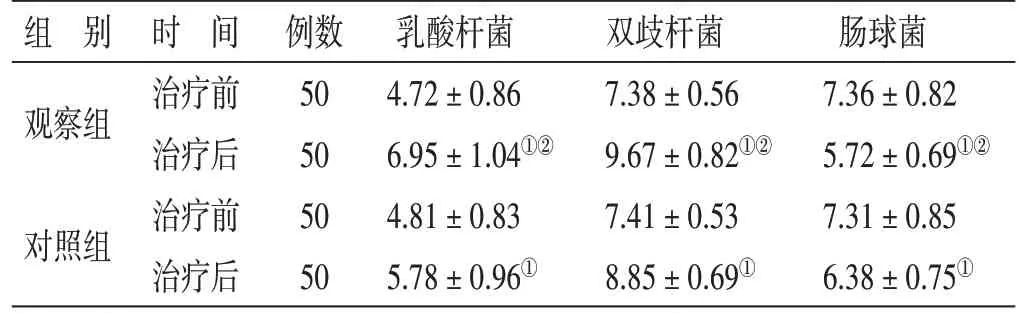

4.4 2 组治疗前后肠道菌群数量比较见表3。治疗前,2 组乳酸杆菌、双歧杆菌和肠球菌数量比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,2 组乳酸杆菌、双歧杆菌数量均较治疗前增加(P<0.05),肠球菌数量较治疗前减少(P<0.05);且观察组乳酸杆菌、双歧杆菌数量高于对照组(P<0.05),而肠球菌数量低于对照组(P<0.05)。

表3 2 组治疗前后肠道菌群数量比较(±s) CFU/g

表3 2 组治疗前后肠道菌群数量比较(±s) CFU/g

注:①与本组治疗前比较,P<0.05;②与对照组治疗后比较,P<0.05

组 别观察组对照组时 间治疗前治疗后治疗前治疗后例数50 50 50 50乳酸杆菌4.72±0.86 6.95±1.04①②4.81±0.83 5.78±0.96①双歧杆菌7.38±0.56 9.67±0.82①②7.41±0.53 8.85±0.69①肠球菌7.36±0.82 5.72±0.69①②7.31±0.85 6.38±0.75①

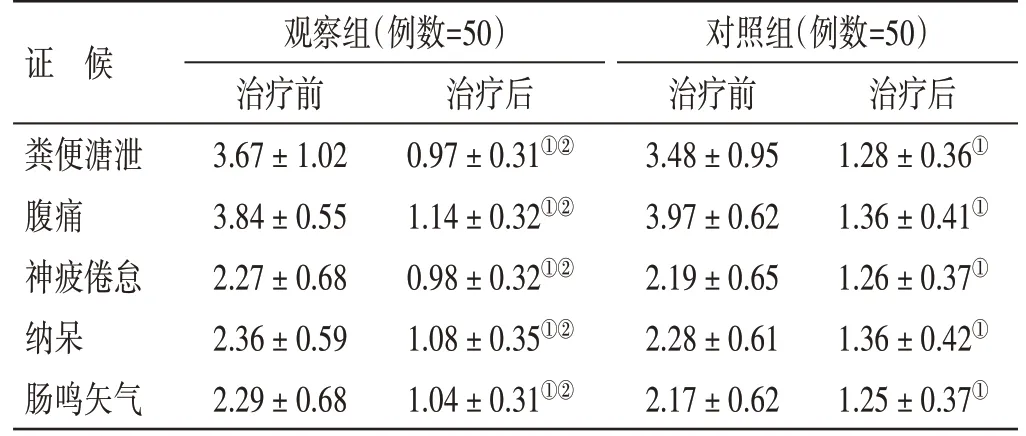

4.5 2 组治疗前后中医证候评分比较见表4。治疗前,2 组粪便溏泄、腹痛、神疲倦怠、纳呆、肠鸣矢气等证候评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,2 组上述各项中医证候评分均较治疗前降低(P<0.05),且观察组各项评分均低于对照组(P<0.05)。

表4 2 组治疗前后中医证候评分比较(±s) 分

表4 2 组治疗前后中医证候评分比较(±s) 分

注:①与本组治疗前比较,P<0.05;②与对照组治疗后比较,P<0.05

证 候粪便溏泄腹痛神疲倦怠纳呆肠鸣矢气观察组(例数=50)治疗前3.67±1.02 3.84±0.55 2.27±0.68 2.36±0.59 2.29±0.68治疗后0.97±0.31①②1.14±0.32①②0.98±0.32①②1.08±0.35①②1.04±0.31①②对照组(例数=50)治疗前3.48±0.95 3.97±0.62 2.19±0.65 2.28±0.61 2.17±0.62治疗后1.28±0.36①1.36±0.41①1.26±0.37①1.36±0.42①1.25±0.37①

5 讨论

IBS-D 为临床常见胃肠道疾病,大多未出现器质性病理改变,以腹泻、腹痛症状为主,易反复发作,严重影响患者日常工作、生活质量及心理状态[12-13]。目前,西医治疗IBS-D 可有效缓解腹泻、腹痛等症状,但西药不可长期服用,且易出现不良反应。

IBS-D 可归属于中医学泄泻范畴,大多由外感六淫、饮食失宜、脾胃虚弱、情志不畅等因素所致。泄泻实质在于脾虚,脾虚则运化无力而生内湿,滞于胃肠,脾土困于湿则清阳不升,分利水谷无权,水反则为湿,谷反则为滞,二者合入肠道而致泄泻。若脾虚日久,迁延不愈,则易出现阳虚、中气下陷之证。《景岳全书》中记载:“治脾胃虚寒者,宜温之养之。”而温针灸可温中健脾、行气导滞、托举下陷之气,正好符合这一原则。温针灸包括针刺和艾灸,在针刺的同时燃烧艾炷,通过针身将药性渗入人体,再由诸经脉到达全身,集针刺与艾灸的温热效应和药性作用融为一体,发挥二者的治疗效应。隔药饼灸也是常用的中医外治法之一,具有温中散寒、活血行气的功效,现已用于治疗临床上一些难治性病证,如慢性肩周炎[14]、老年性膝骨痹[15]等疗效肯定。本研究观察结果显示,治疗后,观察组总有效率高于对照组,各项中医证候评分均低于对照组,说明联合治疗可有效改善IBS-D 症状,提高临床疗效。

与健康人群相比,IBS-D 患者的GAS 水平显著降低,且与病情的严重程度明显相关[16];MTL 和VIP均为抑制性神经递质,可松弛胃肠道平滑肌[17]。在本研究中,观察组治疗后GAS、MTL 水平显著高于对照组,而VIP 水平明显低于对照组,说明联合治疗可有效改善IBS-D 患者的胃肠道激素水平,增强胃肠蠕动。赵伟鹏等[18]应用温针灸胃周穴位治疗肿瘤术后胃瘫综合征,可显著降低胃液引流量、缩短胃肠动力恢复时间。与之类似,王月卿等[19]应用沉香通便散敷脐加灸法可有效改善消化道激素水平。

临床上IBS 患者通常伴有肠道菌群失调,其肠道微生态环境呈失衡状态[20]。在本研究中,观察组治疗后乳酸杆菌和双歧杆菌数量显著高于对照组,而肠球菌数量明显低于对照组,提示联合治疗可有效调节IBS 患者肠道菌群失衡。

综上所述,温针灸联合药饼灸治疗IBS-D 患者,可有效改善胃肠道激素水平,调节肠道菌群数量,改善中医证候,疗效显著,值得临床推广应用。