从传递事件图式解析潮语被动接受构式“[给他(伊)V(了)]”

郭婉玲

(韩山师范学院外国语学院 广东潮州 521000)

现代汉语中“给”存在多种语义,主要表示“交付”“致使”“促使”等,具有致使某事物所属或状态变化的功能,也就是说,它表示在某种意志力的作用下引起状态变化。这种“变化”主要分两种情况:一种是将通过致使所属关系发生转移,即表转移的动作,例如例(1-a)给人一杯水,(1-b)给我们留下遗产;另一种是致使事物遭受影响、状态发生变化,即表被动义[1][2][3]或处置的功能[4],例如例(1-c)给他狠狠的打击,(1-d)给谁拾去了(《国家语委现代汉语语料库》,2020)。

潮汕方言中普遍存在“给他V(了)”的表达方式,但多数在语义上不包含意志作用的成分,只表示对客观状态变化的接受。例如例(2-a)我养的鱼给伊(他)死了,(2-b)山上的树一夜之间给伊(他)没了,“他”与“死了”或“没了”并没有直接的致使关系。

潮语中这种表示客观状态变化的用法比较普遍,形成当地的一种方言特色。根据当地的语言交际,这些方式在一定程度上带着被动接受的语气,但并非一定包含意志力。如何理解这种表达方式?其形成的认知机制是什么?该用法是如何从原有的语义网络中延伸出来的?

一、关于被动构式“[给N V了]”的产生

(一)“给”的语义起源。“给”一词具有特有的语义起源和演化过程。樊国萍[5]曾根据在《睡虎地秦墓竹简》(战国晚期及秦始皇时期文物)中“给”最早作为名量词的义项,分析了名词意义来源,认为在“给”以“布匹”“布帛”的身份融人市场成为货币以后,引申为“富足”“供给”“给予”“赐予”等动词义,归纳出其义项的发展脉络为布匹、衣物—货币—富足、富裕—相足、供给—给予、赐予。由于金属铸币的出现,“给”的本义就逐渐消失,取而代之的是其引申义。

许多研究者对“给”的起源也有相似的看法。志村良治[6][p316]认为“给”的前身是“馈”,张惠英[7]认为“给”是承接了从《敦煌变文集》以来的“乞”的用法。赵世举[8]认为授与动词“给”萌芽于先秦,成长于汉魏六朝,成熟于隋唐代。

学界广泛认为“给”字的演变具有明显的语法化过程[9][10],但对语法化的结果,有的学者认为“给”是看作介词[11],有的认为是助词[12]。

(二)构式“[给N V 了]”的产生。汉语“给”的多个义项中,作为介词或助词时该词常表示“被动语态”和“处置语气”,根据近现代汉语研究早期主要由“给+受事+VP”表示被动[1][2][3],如例(3)我认得这风筝。这是大老爷那院里娇红姑娘放的,拿下来给他送过去罢(《红楼梦》第70 回,王健例)[13],由“给+受益者+VP”和“给+遭受者+NP”表示处置,如例(4-a)每人打一顿给他们,看还闹不闹了!(《红楼梦》第77回,王健例)[13],例(4-b)不狠给他顿,服不下他来(《醒世姻缘传》第97回,韩永利例)[4]。

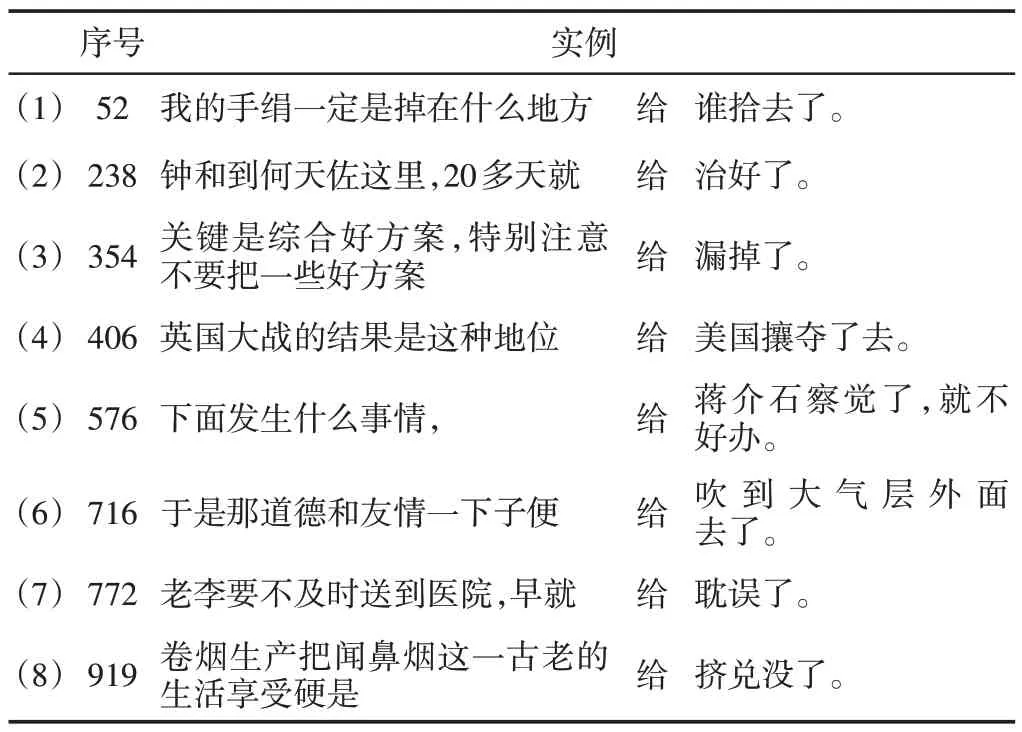

通过在《国家语委现代汉语语料库》中的随机抽样调查,在现代汉语中“给”常表示“交付”“致使”“促使”等语义,作为动词时常以“给N N”模式出现,如例1-a表使对方(受益者)得到,例(1-c)表使对方(受事)遭受;作为介词常以“给N V”模式出现,用于表示被动——“被对方(施事)影响”如例(1-d)我的手绢一定是掉在什么地方给谁拾去了(被谁拾去了),或处置用法——“让、使对方(受动)做某事”“替、为对方(受事)做某事”,如例(1-e)工作人员拿出登记册给记者看(使记者看)和例(1-f)你掏出这块手绢给她擦眼泪(为她擦眼泪),或表示被动接受语气——“让某事发生”,如例1-g.把好的方案给漏掉了(让方案漏掉)(《国家语委现代汉语语料库》,2020)。

总之,从其起源和演变的研究中可见,该词经过语法化形成了多功能语义现象,既可作为概念义,又可作为功能义使用。而作为功能词,其语义是在用法中实现的。根据从现汉语料库的示例调查,从词的用法功能演变过程来看,可将“给”的主要用法梳理为6种:“交换象征物-传递过程(a,b)-介引传递对象(c,f)-促进状态变化(d,e)-接受变化的语气(g,h)”(如表1)。

这6 种主要的用法之间互相联系和互相作用,形成网络。该网络中,每一组“用法-结构”中该词表现为各种具体化的“致使传递”功能,可视为“‘给’传递事件图式”在不同语境中的具体体现。其中,在表示被动的用法中形成一定的形义配对模式“[给N V了]”(1-d,g),该模式表示因某种意志力致使状态变化。“给谁拾去了”表达的具体情节为“谁拾去了某物”,“给”原来的“传递”义已经虚化,起到的是一种连接作用,表动作片段“拾去了”与受事之间的被动关系。

从认知语言学的角度,语言具有象征性,在一定的语言系统中,每个象征单位由形义配对构成[15][p467]。在一个语言系统中每一对形义配对代表的象征结构,即构式[16][p4]。当且仅当C是一个形式—意义的配对

可见从“给”的语义演化过程中,产生了一种“致使被动”构式“[给N V了]”,作为“传递事件图式”构式的下层单位,用来表达某事物受另一事物影响并改变了状态的语义功能。

二、形成被动接受构式“[给N V了]”的认知机制

(一)被动构式“[给N V了]”的形成。“[给N V了]”从表示致使到被动,主要与“传递事件”的图式转变有关。“给”一词表达的是“传递事件”义,是各种传递情景的图式化。语义的形成是一种概念化的过程,是人们通过对无数具体的事件的体验和认知归纳得到的理解。在这个过程中,受到范畴化的影响,具有共同特征和结构的事件被分类、归纳为抽象事件。人类对活动的认识是由动作、参与者和相互关系构成的典型情景合成的无数“用法事件”构成的,以高度提炼的“图式化结构”储存在人脑中[17][18]。“图式”作为人们对过去经验的知识的重建[19],代表特定语境中系列事件的归纳性知识结构[20]。

依照前人对“给”的起源分析,“给”最初作为典型的“传递事件”或原型传递事件的典型元素——交换象征物。传递事件可以认为是由交换双方、传递物、传递路径、方式和方向等事件元素构成,并在传递主体的意愿影响下形成各种具体的事件情景。每次在一定的情景中各种元素重新整合构成新的事件图式,作为“传递”义的具体实例。而在事件的原型图式中,最为突显的元素是交换物,成为射体(trajector/TR),其次为传递对象、路径、方式和方向等因素所象征的背景,成为界标(landmark/LM)。TR/LM关联体的变化引起传递事件图式的变型。

从“给”的用法功能性质演变过程来看(表1),实际上“给”的所指可以归纳为“交换象征物-传递过程(a,b)-介引传递对象(c,f)-促进状态变化(d,e)-接受变化的语气(g)”,如图1所示。

图1 “传递事件”的场景变化

“给”的语义演变体现在交换事件图式中分别对于不同侧面的突显:传递物、传递过程、传递方式、传递对象、传递结果。当用来介引对象时,事件的注意力焦点开始转移,由原传递主体转到对象;当焦点从对象再转到变化事件的主体上时,“给”表示原主体对于变化的接受语气,促使主体转为接受者。在该用法的演变过程中,“给”所在的事件图式由于认知突显的转换从而形成了一定的网络。

(二)被动接受构式“[给N V了]”的形成。由被动构式义演变为被动接受构式义的过程,涉及复杂事件的整合过程。汉语被动构式“[给N V了]”(如表1-d,g)的用法表示因为某种作用力而实现了状态变化,既有“致使”过程,又有“变化”过程,具有复杂事件的特征。认知语义学家塔尔米[18]曾提出以运动事件为原型发展为五类复杂事件,称“宏事件”,“宏事件可以概念化为两个较为简单的事件以及它们之间的相互关系,从而用一个复合句来表征”。其中有两类为“状态变化事件”如“The candle blew out”和“实现事件”如“The police hunted the fugitive down”。现汉“给”的被动构式“[给N V 了]”符合宏事件假说——“两个较为简单的相关事件更具综合性地表征为一个单一的融合的复杂事件,用一个小句来表达”[21]。

根据对《国家语委现代汉语语料库》关于“[给N V了]”的实例调果,在1000个随机用例中,只有8个是被动用法,如表2所示。这种用法的共同特征为:“给”的语义功能为指出整体事件中的施事,“了”指示子事件的实现状态。从各种情景中可归纳出这种用法具有被动含义:由于某种外力作用致使状态实现了变化,在事件中表现为焦点受到施事的作用。

表2 汉语语料库中“[给N V了]”的实例

例如例(5-a)我的手绢一定是掉在什么地方给谁拾去了,(5-b)钟和到何天佐这里,20多天就给治好了,注意力焦点“手绢”、“钟和”受到施事“谁”、“何天佐”的行为“拾去”、“治”的作用,而转移到变化过程中去。这个变化过程即核心子事件,如:“谁拾去了”“治好了”。在整体事件即复杂事件中间用“给”表示“施事的致使动力”,使原来的施事者与后来的状态变化事件之间存在一种“致使”关系。

而以“给N V了”结构出现的表达式不一定是被动构式,而是有其它的用法。如例(6-a)把他们给征服了([把N 给V 了]),(6-b)给我们树立了榜样([给N V 了N]),(6-c)我十四岁就能给老师配戏了([给N V了]),形式上也是以这个结构出现,但在形义联结中具有一定的差别。根据对“了”的研究,这个词表示一种“完成”或“实现”的状态[22][23][24]。其中,(a)句中的“了”表示核心事件“[给V 了]”的完成时间,但缺少“[给N V 了]”中间的施事;(b)句中“了”也表示核心事件的完成时间,但是核心事件的包括“[V了N]”,而非“[V N了]”;(c)句的句式也与被动构式“[给V N 了]”一样,但是“了”所指示的是完成整体事件“给老师配戏”的时间节点,而不是核心事件“配戏”的时间节点,事实上核心构式为“[给N V]”,而非“[给N V了]”。

因此,只有表2中的情况满足了:“给”具有被动语义,且被动语气由“给N V了”结构所表征,即形成被动接受构式“[给N V了]”。由此可见,“[给N V了]”的用法成为被动构式的条件包括:1)核心事件为“[N V 了(施事完成作用力)]”,如“他弄坏了”;2)“了”指示核心子事件的完成节点,而不是复杂事件的完成节点。

三、潮语被动接受构式“[给N V(了)]”的语义延伸

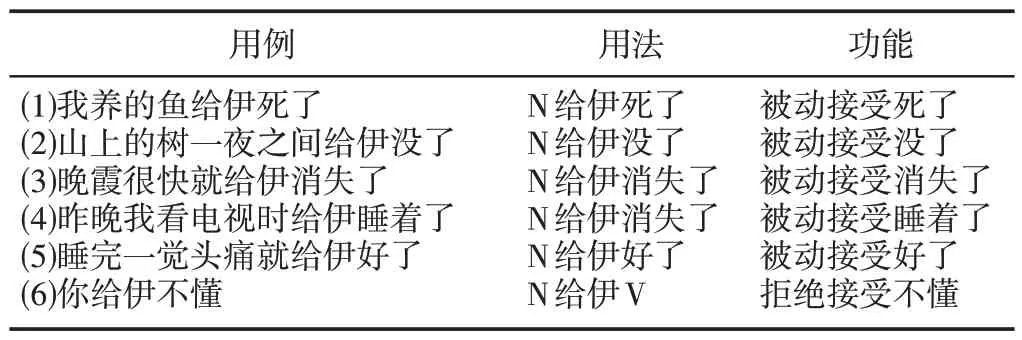

(一)被动接受构式“[给N V 了]”的形成。首先,潮汕方言中普遍存在一种类似以上汉语致使状态化事件“[给他V了]”的表达,但是多数在语义上已经几乎不包含意志成分,只表示一种客观结果(表3),也就失去被动语气了,因此对这类表达应重新理解。例如“结果鱼死了”“结果发现山上的树没有了”“结果晚霞很快就消失了”,等等。

表3 潮语[给伊(他)V了]的用法

由表3的用法对比表1的用法可以发现,潮语中“[给伊(他)V了]”的用法与一般汉语中表示“被动接受结果发生”的用法相似(1-g),但不同的是潮语中这种表示客观状态变化的用法比较普遍,已延伸为表示非被动接受语气。

将表2的实例看作“传递事件”的具体情景,可以发现各传递实体由状态变化实体所代替,典型传递事件图式中的“动力路径”几乎消失,变成一种“接受倾向”。例如,对于“鱼死了”这个“状态变化”子事件,整体传递事件“我养的鱼给伊死了”表达的是一种“接受”的态度,原来的“致使传递动力”转化为“被动接受倾向”。从原来的传递事件图式中,由于主体的传递动力的变化,各元素重新整合为“被动接受事件”。潮汕方言中表达式“给N V了”即是这种被动接受事件的实例。其语气产生的动因可以归纳为“事件致使动力”的消褪。

因此,潮汕方言构式“[给伊(他)V 了]”的产生机制是:在“[[意志力传递]致使[产生状态变化]]”事件概念整合过程中,事件图式中的传递动力消褪引起“给”语法化的过程。

(二)拒绝接受构式“[给N V]”的形成。在另一些类似的表达式中包含拒绝的语气如例(7-a)你给伊不听话!(7-b)我给伊乱来!(7-c)我们给伊偷懒!一般会出现这种表达,是当事件状态发生的变化对于说话者来说是不太愉快的情况。在这些表达中,“给”所介引的也是子事件“伊不听话”“伊乱来”“伊偷懒”的施事者,与其在被动接受构式“[给NV了]”中的作用一样,子事件与整体事件主体是一种被接受关系,没有致使意义。但这类型表达“给伊(他)V”具有两个新的特征:第一,不包含表示状态实现的“了”;第二,通常是一种不愉快抱怨的语气。因此,对这些用法应该重新进行理解。

这种用法“[给NV]”在被动接受构式的基础上,省略了事件状态实现的义素,因此不再突显结果,而突显整体事件主体对于子事件的接受态度是拒绝的。起到一重感叹或反问语气的作用,例7实际上是说:你怎么可以让他这样不听你的话?我怎么可能让他乱来?我们怎么可以让他偷懒?总之,这类型的用法都可以表示拒绝某人做某事的语气。可见,在语用因素的作用下,传递事件中“[给伊(他)V 了]”的语义不断延伸,发展了一个语义变化过程:致使传递-被动接受-拒绝接受,如图2所示。

图2 “传递事件”的被动语气演变

从认知识解角分析,认知动因是传递事件的图式中动力发生了变化。“给”在致使用法中形成传递事件的一种“交付”、“致使”或“促使”的动力;接着,在表示被动接受语气的用法中,这种动力在突显结果的作用下消褪,成为整体事件的主体与子事件之间的一种“联系”;最后,这种联系在表示拒绝语气的用法中,又得到了一定的突显,成为新的一种“阻力”。当这种阻力在事件图式中得到突显时,大大限制了子事件的状态变化的实现,这也是为什么在形式上省略了实现标识词“了”。

可见,在潮汕方言中,汉语被动构式“[给N V了]”从语义上和形式上产生了新的内容,形成了下层构式。“被动接受”语气与结构式“给伊(他)V了”构成了“给”的“被动接受”子构式;“拒绝接受”语气与结构式“给伊(他)V!”构成了新的形义配对体-“拒绝接受”子构式。这些说明“传递事件”图式在新的语用因素下发生了变型,促使“给”的语义网络的拓展。

结语

在被动构式“[给N V了]”的形成过程和潮汕方言中被动接受和拒绝接受构式的形成,“给”的语义功能发生了一定的演变,从表示“交付”“致使”或“促使”的动力,到介引一种接受的联系,到介引成为一种新的阻力。在传递事件中,原型图式因为动力元素的变化而发生各种变型,从而整合为不同的构式义。

而动力元素是在语境和主体意图的影响下发生变化的。当事件主体主观意志力较为明显时,“给”表示致使动力;当事件主体的主观意图减弱时,“给”表示一种接受倾向联系;当事件主体成为子事件的接受者时,“给”渐渐衍生了阻止子事件发生的阻力,与原来的接受倾向形成互相冲突的作用,从而表示拒绝接受的语气。

因此被动构式“[给N V了]”的语义是在传递事件图式的变型作用下形成和发展的。其中既涉及到图式中的动力元素消长,也涉及到事件主体的主客体性的消长。正是在这两种变化的相互作用下,人们基于对传递事件重新整合对“给”不断更新定义,使其产生了新的语气功能。