全球视域下的甘草科研知识图谱构建及可视化分析

何微微,张亚龙,席少阳,黄璐琦,晋 玲,

1.海南科技职业大学,海南 海口 571137

2.甘肃中医药大学,甘肃 兰州 730000

3.中国中医科学院 中药资源中心,北京 100700

4.西北中藏药协同创新中心,甘肃 兰州 730000

5.陇药产业创新研究院,甘肃 兰州 730000

6.甘肃省珍稀中药资源评价与保护利用工程研究中心,甘肃 兰州 730000

甘草为中医临床常用中药,具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、缓急止痛、调和诸药的功效[1],因其在临床上使用频次高,素有“十方九草”之说。现代研究表明,甘草中含有400 多个化合物,包括黄酮类(甘草苷、异甘草苷、甘草素、异甘草素)、三萜类(甘草酸、甘草次酸)、二苯乙烯类、香豆素类等多类成分,具有抗肿瘤、抗炎、抗病毒、抗抑郁、抗心律失常、抗氧化、保肝、神经保护以及免疫调节等药理作用[2-6]。甘草也是药食同源食品,其衍生食品、饮料、甜味剂、抗氧化剂等在食品行业广受青睐[7-8]。此外,甘草提取物和部分次生代谢产物具有抗菌消炎、美白祛斑、舒缓抗敏和抗氧化等功效,被广泛添加于各种美容护肤产品中[9-10]。目前,甘草已从一种传统中药衍生为一类多效益产品,其多维应用和广阔市场依托于海量的科学研究。自21 世纪以来,一大批科研人员投身“甘草研究”,相关科研成果持续产出,甘草的生长特性、化学成分、药理活性、作用机制等被逐渐阐明,甘草类药品、食品、化妆品等应运而生。截至目前,“甘草科研”热度依旧,但其研究内容繁复零散,研究热点与前沿并不十分清晰,科研热点与行业发展重点也存在偏差。鉴于此,本研究采用情报学多源数据融合与驱动可视化技术,分析2000—2021 年甘草研究领域的文献资料,构建作者、发文机构、国家、关键词等甘草科研知识图谱,以期探明甘草的研究现状,明确研究热点和前沿动态,为经济新常态下的甘草科研创新及甘草产业发展提供科学参考和理论依据。

1 资料与方法

1.1 数据来源

本研究以国内外核心论文数据库收录的甘草相关研究文献为基础数据,应用新型文献计量软件Coocation(COOC),通过对数据的综合抽取和清洗进行数据的预处理[11-12],具体见表1。采用主题词检索方式,对2000—2021 年有关文本数据进行检索与导出,采用COOC 12.8 软件分别对中、英文文献数据进行提取、去重、合并同义词等标准化处理,最后得到英文文献383 篇、中文文献41 819 篇,共计42 202 篇文献作为本研究的原始数据。

1.2 研究方法

采用COOC 文献计量分析软件对检索数据进行标准化处理,得到原始数据;再采用COOC 软件及VOSviewer软件对原始数据进行可视化分析和多维关系构建,包括(1)分析发文量、发文期刊、高被引文献,了解甘草科研态势和前沿方向;(2)构建甘草科研网络图谱,明晰甘草研究领域国家、机构、作者间的合作关系;(3)构建关键词共现图谱并进行聚类分析,明确不同时段、地域(国家/省份)间研究热点与前沿动态的分布特征、演化趋势。

2 结果与分析

2.1 发文量

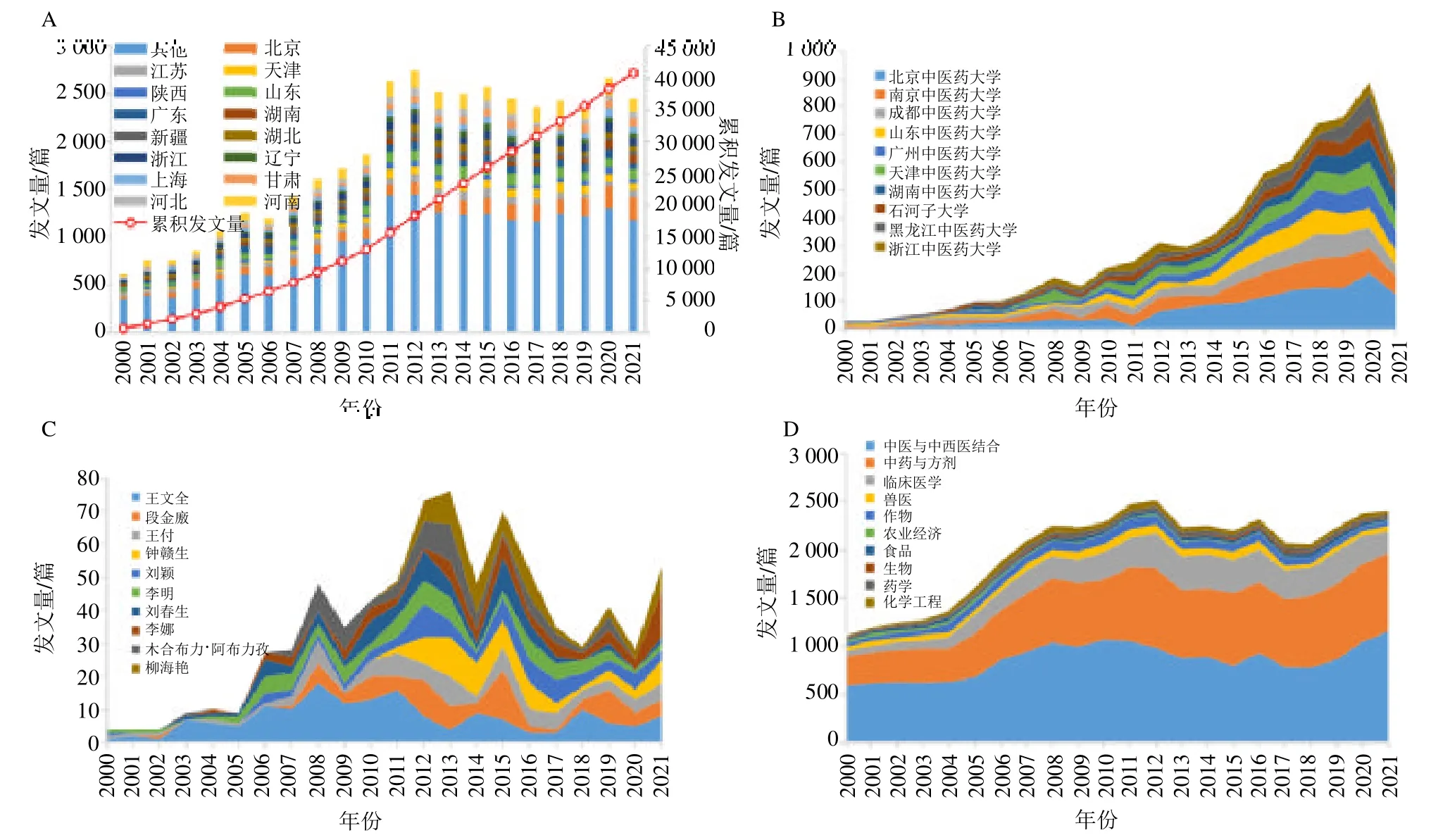

不同年度发文量的变化能在一定程度上揭示某一领域学术研究的发展速度和发展趋势,是衡量科研概况的重要指标[13-14]。以“1.1”项所得文献资料为原始数据,对甘草研究领域高贡献度的国家/省份、机构、作者、学科类别进行年度发文量分析,分别得到甘草研究国际和国内发文量情况(图1、2)。

图1 甘草研究国际发文量概况Fig.1 Overview of international publications on Glycyrrhizae Radix et Rhizoma research

由图1 显示,2000—2021 年,国际社会对甘草的研究热度持续走高,共有383 篇甘草研究文献被发表(专指收录于Web of Sciences 核心合集),有60 个国家、526 个机构、1 879 个作者参与了相关研究。发文量最高的国家(图1-A)是中国,其次是印度、伊朗、韩国、日本、德国等,中国的发文量自2004 年起就稳居年度第1,且年度发文总量远高于其他国家;甘草的国际研究机构中发文量前10 的机构(图1-B)均隶属于中国,中国科学院发文最多,其次是中国中医科学院、北京中医药大学、沈阳药科大学、宁夏医科大学等医药类高校和机构;2006 年前,外国学者AKAO T、TANI T 是甘草科研论文的主要高产作者(图1-C);2010 年后,中国学者GAO Wenyuan、WANG Juan、WANG Yang、LI Jing、LIU Shujie 等的发文量持续增加,成为了甘草研究的中坚力量;据Web of Science 的学科研究类别,国际学术环境中与“甘草”研究相关的高频学科主要是药理学与药剂学、植物科学、生物化学与分子生物学、化学、医学、综合与补充医学以及食品科学与技术(图1-D)。由图2 显示,2000—2021 年,国内甘草研究领域发文量呈现先增后趋于稳定的态势,发文总量可观,共计产出中文文献41 819 篇,有34 个省级行政区,22 955 所机构,79 437 名科研人员参与了相关研究。从地域来看(图2-A),北京和天津是国内甘草研究的核心科研阵地,江苏、山东、广东、湖北、甘肃、浙江、上海等省区也是甘草研究的主要区域,发文量均在1 000篇以上;发文量前10 的机构(图2-B)中有9 所为中医药院校,其中北京中医药大学、南京中医药大学、山东中医药大学、成都中医药大学的发文量均在700篇以上;高产作者(图2-C)主要是王文全、段金廒、王付、刘颖、李明、刘春生,其发文量均在70 篇及以上;学科归类(图2-D)显示,中医与中西医结合、中药与方剂、临床医学、兽医、作物、化学工程等是国内甘草研究领域的高频学科,相关发文量均在1 000篇以上。总体来看,2000—2021 年,甘草的科研热度持续走高,国内外研究发文总量可观;中国是甘草研究的主要科研阵地,其中华北、华东区域对甘草的研究兴趣较高;国内各省市的医药院校(尤其中医药院校)是甘草研究的主体机构,所属师生是甘草科研产出的主要群体;国际社会对甘草的科研定位主要是“天然药物”,生物学、化学、药理学是其关注的高频学科;国内研究对甘草的定位更多元,中医药、兽药、食品、作物等都是国内甘草研究的高频学科。

图2 甘草研究国内发文量概况Fig.2 Overview of publications on Glycyrrhizae Radix et Rhizoma research in China

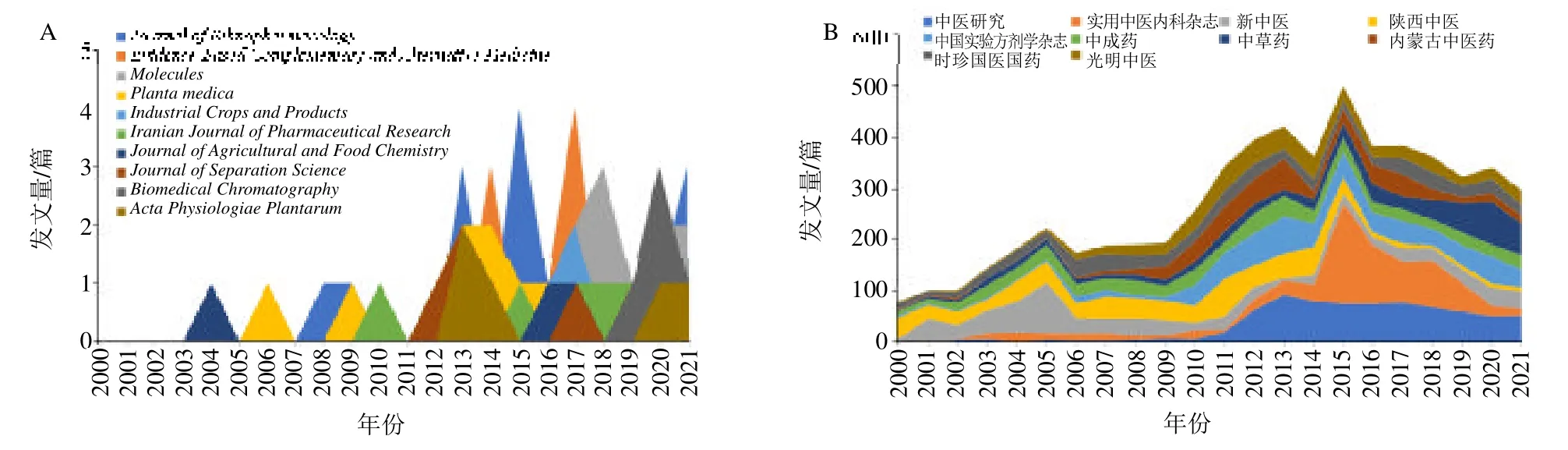

2.2 发文期刊

期刊是学术论文和科学报告最重要的来源和指标,通过对期刊载文量分布的分析,可确定某一领域的核心方向和研究价值。运用COOC 12.8 软件对甘草科研论文的发文期刊进行整理分析,并统计载文量前10 的国际、国内期刊情况,见图3-A、B。数据分析显示,2000—2021 年,有208 本国际期刊刊载了甘草研究相关论文,其中载文量前10的国际期刊如图 3-A 所示,Journalof Ethnopharmacology、EvidenceBasedComplementary andAlternativeMedicine、Molecules、PlantaMedica等期刊收录的论文较多。分析高载文量国际期刊的收稿要求可知,化学成分、药理作用、中药配伍、中医临床应用、临床用药规律分析、分子生物学研究、细胞及基因表达等是甘草国际研究的热门领域。由图3-B 可知,中医药类专业期刊是国内发表甘草研究论文的主要刊物,其中《中医研究》《实用中医内科杂志》《新中医》3 本期刊的载文量依次排名前3,各自的载文总量均超过700 篇。分析高载文量中文期刊的收稿要求可知,中药临床用药规律、化学成分及药理活性是国内甘草研究的热点关注内容。

图3 甘草研究的高产期刊发文量Fig.3 Publications volume of high-yield journals on Glycyrrhizae Radix et Rhizoma research

2.3 高被引论文

高被引论文可间接反映该领域科学研究的影响力和热点方向。运用COOC 12.8 筛选甘草研究领域的高被引文献并进行统计分析,分别得到甘草研究国际、国内高被引文献年度分布情况,如图4-A、B所示。统计分析显示,国际研究层面,甘草研究的高载文期刊与高被引论文间存在一定程度的正相关关系;2000—2021 年,共有43 篇文献的被引频次超过30 次,合计被引频次达5 028 次。从高被引文献年度分布情况(图4-A)来看,研究时段内甘草的科研热度不断提升并趋于稳定,发表的高质量论文量较多,2014 年后,高被引论文的数量基本都能超过全年发文量的5%。其中“查耳酮异构酶基因过表达与诱导处理相结合提高甘草毛状根培养物中黄酮类化合物的产生”[15]一文被引频次最多,合计100多次。国内研究层面,有86 篇甘草研究的中文文献被引频次超过80 次,合计被引频次达12 447 次。由图4-B 显示,研究时段内高被引文献数量的年度占比呈现先增后降,最后趋于稳定的趋势。值得注意的是,国内甘草研究的大多数高被引文献集中发表于2000—2006 年,高被引文献快速积累,表明“甘草”已逐渐成为一个热门话题,相关研究也取得了快速的发展。国内发文中引用最高的是兰州大学李明等[16]发表的“干旱胁迫对甘草幼苗保护酶活性及脂质过氧化作用的影响”。综合来看,2007 年是“甘草”科研产出的分水岭。2006—2007 年,国际、国内科研领域均发表了一批数量可观、质量尚佳的甘草研究性论文;2007 年前,国内甘草研究论文迅速积累,奠定了“甘草”科研热的基础;2007 年开始,甘草研究在国际科研领域持续走热并稳定产出。

图4 甘草研究的高被引论文年度分布Fig.4 Annual distribution of highly cited articles on Glycyrrhizae Radix et Rhizoma research

2.4 科研合作

2.4.1 甘草研究领域的全球合作分析 运用VOSviewer 软件对甘草国际研究数据进行跨地域合作态势可视化分析,并构建国家合作网络共现图,见图5。分析结果显示,全球有30 个国家参与了甘草研究,其中中国的科研产出量最多,国际发文共231 篇,远高于伊朗(第2,31 篇)和印度(第3,25 篇)。从国际合作来看,参与甘草研究国际合作最多的国家也是中国,中国与16 个国家累计达成甘草科研合作30 次,中国与美国、韩国、德国的合作最为频繁,与伊朗、土耳其、印度等国家的合作较为密切。国际科研合作也促生了一批高质量的甘草研究性论文,如2006 年中美合作发表了“中药五味子和甘草激活大鼠孕激素X受体并增加华法林清除率”[17],被引146 次;2013 年比利时、智利、捷克3 个国家合作研究并发表了高质量论文“采收时间对光果甘草化学特性和生物活性的影响”[18]。

图5 甘草研究的国家合作网络共现图Fig.5 Co-occurrence map of national cooperation on Glycyrrhizae Radix et Rhizoma research

2.4.2 甘草研究领域的机构合作分析 分析各科研机构的发文量以及机构间的科学协作态势可以反映出甘草研究领域各科研机构的贡献程度以及影响力。运用VOSviewer 软件分别构建甘草研究国际、国内科研机构合作网络图,如图6-A、B 所示。从国际层面(图6-A)来看,全球共有129 个机构参与了甘草研究,机构间合作26 项,其中高贡献度机构主要有天津中医药大学、南京中医药大学、中国科学院、上海中医药大学、北京中医药大学、天津大学、沈阳药科大学等;从国内层面(图6-B)来看,国内1 535 个机构参与了甘草研究,达成合作4 182 项,北京中医药大学、南京中医药大学等国内各省市的中医药类高校是甘草研究的主体机构;其中,天津中医药大学、北京中医药大学等科研机构在国内、国际甘草科研领域均具有较高的贡献度与影响力。从国内研究机构合作网络来看,北京中医药大学的与其他机构间合作频次最高,与80 余个机构累计合作350 余次,共计发表文章1 400 余篇;天津中医药大学次高,与其他30 个机构累计合作300 次,共计发表文章600 余篇。

图6 甘草研究的机构合作网络Fig.6 Cooperation network of research institutions of Glycyrrhizae Radix et Rhizoma

2.4.3 甘草研究领域的作者合作分析 分析科研人员在甘草研究领域的发文量与科研合作频次,探析甘草研究团队的科研人员构成,有利于促进科研成果的交流与团队间的协作。运用VOSviewer 软件分别构建甘草研究的国际、国内作者合作网络图,如图7-A、B 所示。由图7-A 显示,国际甘草研究领域有27 位学者协作构成了4 个科研团体,达成了77 项科研合作。其中GAO Wenyuan、LIU Shujie、WANG Juan、LI Jinxin、WANG Rui、MA Bingliang、ZHOU Tian、LI Jing、LIU Ying、REN Guangxi 等学者在甘草研究领域贡献较高,学术影响力较大;以上学者的研究领域主要涉及生物化学与分子生物学、中药复方研究、化学、药理学等;分析学者的背景发现,大多数合作主要发生在具有相同国籍或具有相同机构背景的作者间。由图7-B 显示,国内甘草研究领域有2 302 个学者达成合作7 133 项,作者通过合作关系聚成了多个研究群体,以王文全、王付、段金廒、刘颖、李明、钟赣生、刘春生等为中心的研究群体发文量大且合作密切,表明研究者在甘草研究领域有一定共识基础,但合作主要以机构内部合作为主;国内研究高贡献度作者的研究领域主要涉及药用植物学、中医临床研究、中药学、中药药理学、分子生药学、功能代谢组学研究等领域。综上可知,中国学者是甘草研究的主体人群,但作者合作存在机构、地域局限,建议加强跨背景、跨机构、跨国家的合作以及学科交叉,促进团队合作与学习,为甘草领域的跨越式、多元化发展做出贡献。

图7 甘草研究的作者合作网络Fig.7 Cooperation network of authors of Glycyrrhizae Radix et Rhizoma research

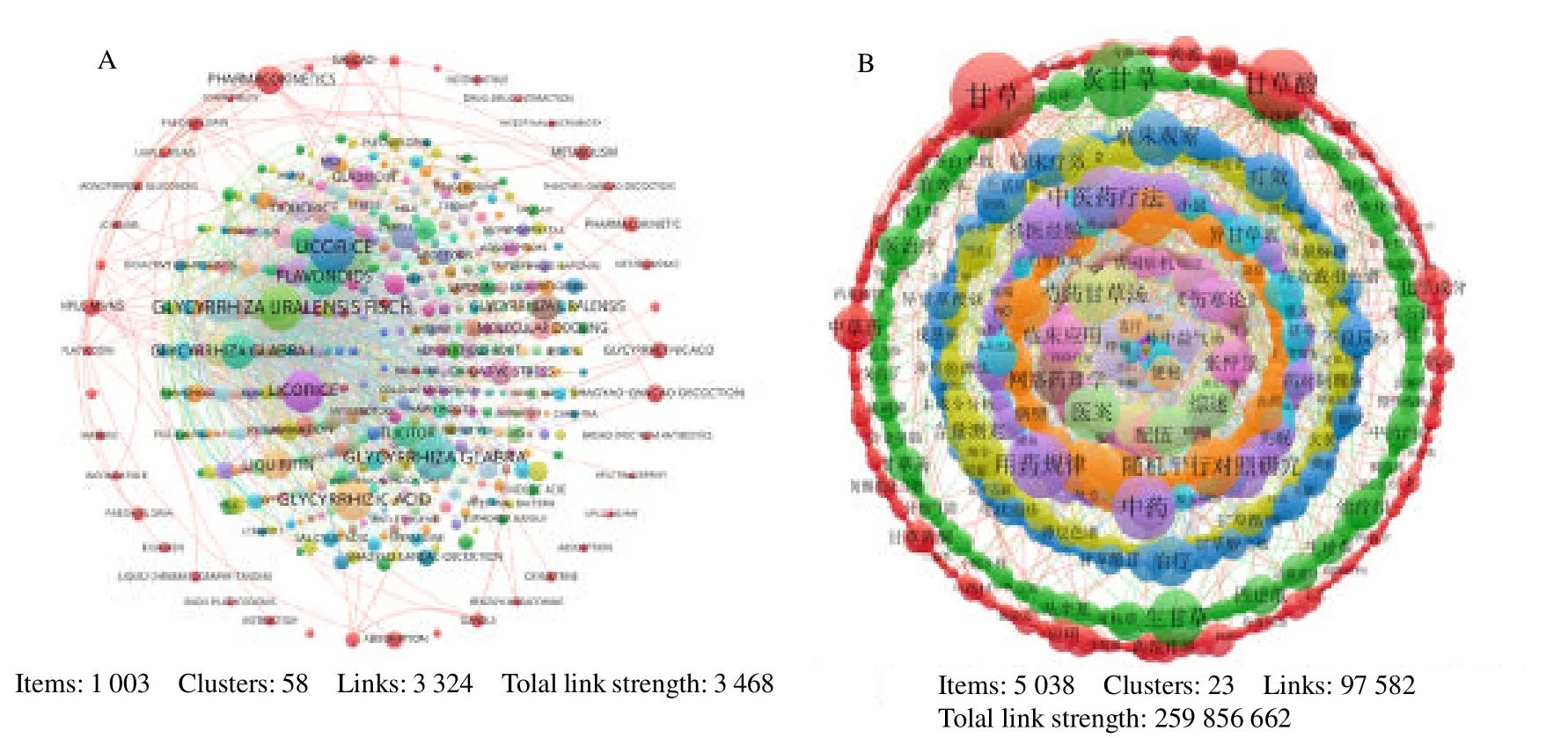

2.5 研究热点分析

2.5.1 关键词共现聚类分析 学术论文关键词作为研究核心和学科信息标签,可以反映论文的内容和研究方向,而聚类分析则可以直观地显示关键词之间的关联程度和集群关系,因此关键词共现聚类分析能更准确地揭示某一领域的研究热点[19]。本研究运用VOSviewer 软件,采用余弦相似度算法,对甘草国内外研究的关键词进行共现聚类分析,以连接线的宽度表示节点间的关联强度,相同的颜色表示研究主题相似的关键词聚类集群,分别构建国际、国内甘草研究的关键词共现聚类知识图谱,如图8-A、B。

图8 甘草研究的关键词共现聚类图谱Fig.8 Keyword co-occurrence cluster map of Glycyrrhizae Radix et Rhizoma research

由图8-A 所示,从国际层面看,甘草研究的热点关键词主要是 licorice、GlycyrrhizauralensisFisch.、GlycyrrhizaglabraL.、glycyrrhizic acid、liquiritin、flavonoids、pharmacokinetics 等,间接反映出甘草的国际研究热点主要是不同来源甘草的化学成分与药理作用;国际论文关键词共现形成了3个主要的核心聚类集群,揭示出国际科研环境中甘草研究的3 大主题:①基于化学方法对甘草有效成分的研究,主要是采用高效液相色谱、指纹图谱、液质联用与气质联用等技术对甘草的化学成分进行提取、分离、测定研究和开展抗氧化、抗炎、抗病毒等活性成分筛选与药动学研究[20-21];②基于基原及药理活性对甘草的研究,主要是研究不同来源甘草的药理药效与遗传多样性[22-23];③基于生长条件及基因表达对甘草的研究,主要研究影响甘草生长的基因与环境因素及不同生长条件下甘草的生长特性、生源途径、药理活性等[24-25]。

由图8-B 所示,国内甘草研究的热点关键词主要有甘草、炙甘草、甘草酸、中医药疗法、用药规律、临床观察、芍药甘草汤、医案等,反映出国内研究的核心热点是甘草的中医临床用药规律;中文文献关键词共现形成了3 个明显的关键词聚类集群,反映出国内甘草研究的3 大主题:①对甘草传统功效的现代化应用研究,基于甘草的补脾益气、清热解毒、缓急止痛、调和诸药等传统功效,研究甘草在肝炎、肿瘤、炎症等西医临床疾病诊治中的应用与疗效[26-28];②对甘草化学成分与药理活性的研究,采用现代分析技术与方法,对甘草及其复方制剂开展有效成分的提取、分离、鉴定研究及活性成分筛选与作用机制研究[29-31];③甘草及其复方的中医临床应用研究,从中医临床用药特点出发,探析中药甘草的配伍规律、临床疗效与药理作用[32-34]。

2.5.2 时间视角下的甘草研究热点演变分析

(1)国际研究热点的演变历程:依据甘草的国际研究发展历程,探析时间视角下不同发展期的研究热点,将2000—2021 年的国际文献数据分段分析,得到4 组关键词共现图谱(图9),反映了甘草国际研究的4 个发展时期。①萌芽期(图9-A):该时期(2000—2005 年)的研究内容普遍浅显,主要是甘草复方的疗效研究和甘草化学成分提取分离方法的建立。如Tan 等[35]建立了乙醇-磷酸盐双水相体系从甘草中的分离甘草酸的方法;Wang 等[36]建立了从甘草中提取甘草酸的多级逆流提取工艺。这些研究虽然简单浅显,但为后续的研究奠定了技术基础。②发展期(图9-B):该时期(2006—2010 年)甘草化学成分的提取分离技术基本成熟,关于甘草药理作用的研究逐渐增多。另外,随着野生甘草资源的短缺,甘草的种植技术及栽培品的质量控制成了研究热点。如Pan 等[24]研究发现盐胁迫和干旱胁迫可以诱导甘草的氧化应激;Hou 等[37]研究了低光照对甘草根次生代谢产物生长和积累的影响。③成熟期(图9-C):随着甘草活性成分的明确以及色谱、质谱等技术的成熟,该时期(2011—2015 年)的研究热点集中于甘草及其复方的药理作用以及代谢机理研究。如Shen 等[38]研究了HPLC 指纹图谱法测定芍药、甘草单用和联合用药的特征有效成分在大鼠体内的药动学,揭示了芍药甘草汤组分化合物的相容性。④稳定期(图9-D):该时期(2016—2021年)的研究重点也是甘草的药理作用和代谢机制,但内容更加深入复杂,主要是基于细胞代谢水平下的甘草药效与作用机制研究。如Wang 等[39]研究发现甘草中三萜类和黄酮类化合物的吸收机制主要是被动扩散通过人体肠道Caco-2 细胞单层。纵观甘草的国际研究热点演变历程可以发现,其研究过程经历了从浅显到深入、从技术方法到原理机制、从基础研究到应用研究、从传统中药到天然药物的完整过程,目前已经深入到了细胞水平的代谢机制研究且趋于稳定。

图9 时间视角下甘草国际研究热点分析Fig.9 Analysis of international research hot spots on Glycyrrhizae Radix et Rhizoma from time perspective

(2)国内研究热点的演变历程:将2000—2021年的甘草研究中文文献数据分段分析,得到时间视角下不同发展期的3 组关键词共现图谱(图10),反映了国内甘草研究的3 个发展阶段。①兴起阶段(图10-A):进入21 世纪,我国对中医药的科研投入增大,很多新兴科学技术被应用于中医药研究,也掀起了甘草研究的高潮。此阶段(2000—2005 年)的研究热点主要是甘草及其复方的临床应用、用药经验、化学成分[40-56],共计发文5 246 篇,为后续甘草的深入研究积累了扎实的科学依据。②快速发展阶段(图10-B):2007 年,国家提出了中西医并重的战略要求,开始大力扶持我国传统医学和民族医学事业。在国家政策和科技发展的共同助力下,国内甘草研究进入快速发展时期。此阶段(2006—2010 年)历时虽短但产出丰硕,共计发表甘草研究论文7 781 篇,热点研究内容包含2 个方面:一是对甘草经方验方用药规律的挖掘和名老中医用药经验的总结[57-63];一是对甘草化学成分和药效物质基础的研究[64-71]。该时期的研究热点符合当时的政策号召,体现了“守正创新”的研究态势。③稳定发展阶段(图10-C):经过快速发展期的积累,国内甘草研究的方法技术基本成熟,学科壁垒逐渐明晰,加上《中医药发展战略规划纲要(2016—2030 年)》和《中华人民共和国中医药法》的先后颁布,国内甘草研究进入了稳定发展阶段。该阶段(2011—2021 年)甘草科研热度依旧但年度发文量基本稳定(2 500~3 000 篇),总发文量共计28 791 篇。从热点关键词和聚类群来看,该阶段的研究内容丰富多元,包括甘草及其复方的功效与临床应用研究、用药规律和配伍研究、活性成分及药理作用研究、对现代疾病(主要是肺炎[72]、慢性心力衰竭[73]、类风湿性关节炎[74]、支气管哮喘[75]等)的防治作用研究,针对甘草临床应用的大数据挖掘与用药规律分析也是现阶段的新兴研究领域。值得注意的是,2019 年12 月爆发的新型冠状病毒肺炎(corona virus disease 2019,COVID-19)引起了医药科研热点的迅速集聚,基于数据挖掘的COVID-19 中医防治方药分析、含甘草止咳方剂、防治肺炎方剂的用药规律分析等成为该阶段的研究热点,并迅速积累了大量文献。

图10 时间视角下国内甘草研究热点分析Fig.10 Analysis of domestic research hot spots on Glycyrrhizae Radix et Rhizoma from time perspective

2.5.3 地域视角下的甘草研究热点差异分析

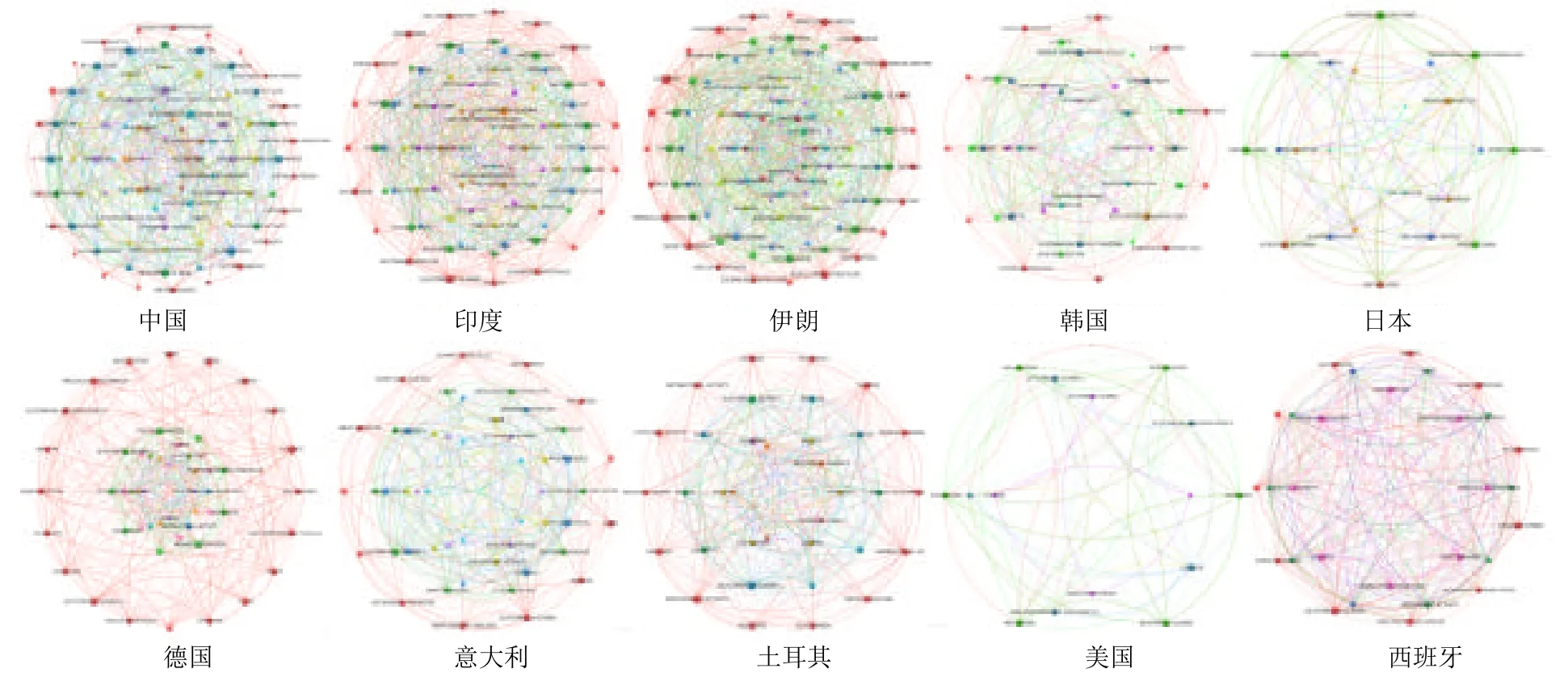

(1)甘草的国际研究热点地域分布特征:从空间视角出发,把握不同国家、地域间甘草研究的重点和方向,能够为国际科研合作提供可靠的参考依据。运用COOC 12.8 软件,追踪甘草研究发文量前10 的国家为中国、印度、伊朗、韩国、日本、德国、意大利、土耳其、美国、西班牙,应用VOSviewer分别构建以上国家的文献关键词共现聚类图谱,每个节点的关联强度用线宽表示,相似研究主题的热词以相同的颜色聚集。由图11 可知,国际范围内,中国在甘草研究领域的热度值和科研产出量最大,其研究内容和科研热点也最丰富、多元。中国对甘草的研究主要是从“中药”角度出发,探究甘草的有效成分、药理作用、作用机制等,其内容包括2方面:一是建立甘草及其复方制剂的化学成分提取、分离、纯化、鉴定和含量测定方法;二是研究甘草及其复方制剂在目标疾病治疗中的临床疗效、药理作用及作用机制等[76-80]。总体来看,不同国家对甘草的研究各有侧重,但也表现出了一定的地域特点,如东亚国家多从“中药”或“汉方药”角度研究甘草,中国、日本、韩国都热衷于探究甘草经典名方的药效与应用[81-82];亚洲西南部国家则侧重于甘草的生物学研究,如印度从分子生物学角度解释了甘草的药用功效[83-84],伊朗研究了生长条件对甘草生理、生化指标的影响[85-86],土耳其在不同种质甘草的药效差异和甘草非药用的研究方面卓有成效[87];而欧美国家更侧重于甘草成分与药理作用的研究,如德国长于建立研究甘草有效成分和药理作用的技术方法[88-89];意大利在甘草的抗氧化、抗炎活性研究方面表现突出[90-91];西班牙研究了生长环境对甘草有效成分积累的影响[25];美国则致力于甘草提取物的作用与治病机制研究[92]。

图11 甘草研究高发文量国家关键词共现聚类图Fig.11 Keyword co-occurrence cluster map of countries with high publications volume of Glycyrrhizae Radix et Rhizoma research

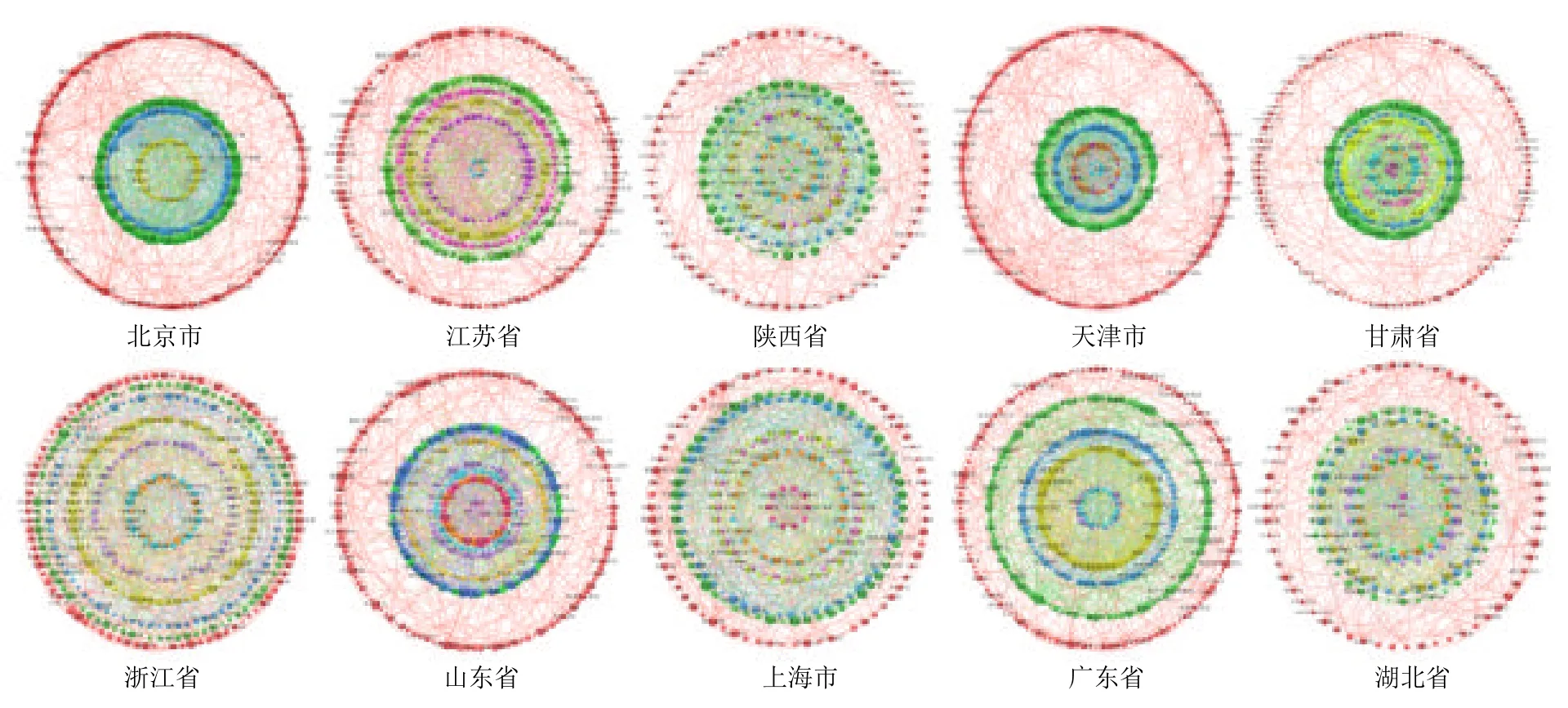

(2)甘草国内研究热点地域分布特征:分析国内各省(直辖市)间甘草研究的侧重点与优势,能够促进优势互鉴,深化区域及机构间的合作研究。运用COOC 12.8 追踪中国甘草研究发文量前10 的省(直辖市)为北京、江苏、陕西、天津、甘肃、浙江、山东、上海、广东、湖北,应用VOSviewer分别构建以上省(直辖市)的文献关键词共现聚类图谱。由图12 可知,北京市的甘草研究主要有3 大主题(3 个明显的聚类集群),分别为以桂枝汤、金匮要略、用药规律、数据挖掘等关键词为代表的甘草经典名方用药经验总结与临床疗效研究,以甘草素、甘草酸、HPLC 指纹图谱、生物量、抗氧化等关键词为代表的甘草生理特性、化学成分、药理作用研究,以中药临床应用、肾毒性、药效组分等关键词为代表的甘草临床应用与药理机制研究;江苏省的热点关键词聚类为不太明显的4 个主题,其中以中西医结合疗法、胆汁反流性胃炎、噢美拉唑、名医经验、胃肿瘤等关键词为代表的中西医结合治疗胃食管疾病是该省的研究特色;陕西省的核心聚类群热点关键词为配伍、药对、网络关联、甘草、白扁豆、白术、茯苓、大黄等,反映出该省的研究热点主要集中于甘草的配伍与用药规律;天津市在甘草经典名方临床药效与甘草配伍规律的数据挖掘方面成果颇丰,中医传承辅助平台、伤寒杂病论、炙甘草、用药规律、黄芪桂枝五物汤等是其代表性关键词;甘肃省的热点关键词有生长动态、含量、产量、人工栽培、资源调查、盐胁迫等,主要研究内容为甘草原植物的生长特性、栽培技术、资源情况、药材质量等,其研究多突出了甘草的“道地”特性,这与甘肃是甘草的道地产区有关;浙江省的甘草研究内容丰富,热点关键词繁多,其在甘草复方的临床应用研究和经方验方的用药规律挖掘方面成果较多,医案、用药规律、数据挖掘、临床应用等是其热点关键词;山东省的研究热点也集中于甘草及复方临床用药规律的挖掘与分析,此外,甘草及其复方的成分测定与质量标准研究也是其重点主题;上海市的甘草研究内容多样,热点关键词聚类为5 个明显的集群,体现为甘草经典名方用药规律的数据挖掘、甘草及复方的有效成分研究、甘草临床疗效与药理活性的研究、甘草及复方的药理作用研究、甘草及复方的作用机制研究5 个主题,丰富多元的研究与该地区的科研实力密不可分;广东省的热点关键词也聚为5 个集群,对应甘草经方验方的数据挖掘、甘草及复方活性成分的研究、甘草的现代临床应用研究、甘草的中西医结合应用研究以及甘草的药理作用及机制研究5 个研究主题;湖北省的甘草研究热点关键词聚类为3 个研究主题集群,分别为甘草复方的临床疗效研究、甘草及复方的活性成分与药理活性研究、甘草复方传统用药经验的挖掘与分析。综上所述,国内不同省区在甘草研究方面各有专攻与特色,应用网络数据平台挖掘甘草传统用药经验是大多数省区都热衷的研究主题,但北京、上海、广东这类发达地区在甘草药理活性和作用机制研究方面的科研势头明显领先于其他区域。

图12 甘草研究高发文量中国地区关键词共现聚类图Fig.12 Keyword co-occurrence cluster map of Chinese areas with high publications volume of Glycyrrhizae Radix et Rhizoma research

3 结论与展望

2000—2021 年,甘草的科研热度持续走高,国内外研究发文量总体呈多元增长趋势。国际研究层面,甘草的科研定位主要是“天然药物”,相关研究论文多发表于生物医学类杂志,中国是甘草研究的核心国家,国际合作网络发达。甘草的国际研究主要有3 大主题:甘草的有效成分的提取分离技术、甘草的药理活性和作用机制、甘草的生长特性与生源途径。国内研究层面,多以“中药甘草”为研究对象,国内中医药院校的师生是其主要的研究人员,研究的热点内容主要有甘草及复方的用药经验和临床疗效、甘草对现代疾病的治疗效果、甘草的化学成分与药理活性。

从时间视角来看,2000—2021 年,国际甘草研究历经萌芽、发展、成熟、稳定4 个时期,研究内容从浅入深、从技术方法到原理机制,目前已经深入到了细胞水分的代谢机制研究;国内甘草研究经历了兴起、快速发展、稳定发展3 个阶段,研究内容也逐渐丰富多元,从临床应用+用药经验→化学成分+活性成分+用药规律挖掘→临床应用+用药经验+活性成分+药理作用+作用机制+现代疾病治疗,在COVID-19 疫情的刺激下,甘草的用药经验数据挖掘与传统用药规律分析是现阶段的热门研究主题。纵观国内甘草研究的发展过程,生动体现了“守正创新”的研究态势和热点引爆的时代特征。从空间视角来看,国际甘草研究表现出一定区域特性,东亚国家热衷于甘草的中医经典名方功效与应用研究,西南亚国家偏重于甘草的生物学研究,欧美国家则专注于甘草成分与药理作用的研究;国内不同省(直辖市)在甘草研究方面也各有所长,其中江苏省在甘草治疗胃食管疾病方面成果颇丰;甘肃省作为甘草的道地产区,研究重点集中于甘草原植物的生长特性、栽培技术、药材质量等,突出了甘草的“道地”特性;北京、上海、广东等发达地区在甘草的药理活性和作用机制研究方面较为领先。分析甘草科研的空间特点,无论是国际研究主题的区域相似性,还是国内研究内容的地区差异性,其实都是当地医药文化、经济发展、科技水平在科研方面的直观体现。

甘草作为一种集天然药物、食品添加剂、化妆品原料、珍稀植物资源、防沙生态物种等多用途的经济品种和生产资料,一直都是科学研究的热门主题。进入21 世纪以来,随着科研水平大幅提高,甘草科研也迅速发展,相关产出快速积累,甘草药用功效研究成果尤为突出。国际甘草研究在技术与内容方面持续深入,甘草的成分提取、分离、分析技术不断被优化,甘草的药效成分、药理作用、作用机制逐渐被阐明;国内甘草研究内容丰富多元,但热点集中,甘草的中医用药经验与配伍规律研究是持续热点,并在2019 年COVID-19 疫情爆发后进入高潮。分析其原因,一是甘草本身具有祛痰止咳、调和诸药之效,其复方制剂在COVID-19 防治中被广泛使用且疗效突出,为了应对多变的疫情,科研人员必须分析总结中医名方用药规律,寻找对症有效的方剂;二是中药复方在COVID-19 防治中的突出表现直接证明了中医药的有效性,民众(甚至国际社会)对中医药的信任度和接受度均有提升,中医药典籍与经方验方的科研影响力也大幅提高,开展经典名方用药经验与配伍规律研究成为科研热潮,而甘草作为中医临床高频用药,其复方用药规律研究成为即时热点。综合来看,甘草科研已经进入到多元、深入的稳定发展期,其科研态势整体良好但圈层局限性和文化壁垒明显。一方面,国际、国内甘草研究的内容和科研步伐差距较大。国际社会专于技术方法和原理机制研究,国内则长于中医临床疗效和用药规律研究,2 个圈层的研究内容有交汇但并没有真正融通。另一方面,甘草研究的科研力量过度集中,研究机构间合作较少。因此,要推进甘草科研深层次发展,应强调跨背景、跨机构、跨国家的合作,突破区域局限与文化壁垒,做好科研成果的互鉴融通,找到“中药甘草”与“天然药物甘草”的关键连接点,依托现代科学技术探究甘草及其复方的起效机制,解释中医药的科学性,助力甘草的标准化、现代化、国际化发展。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突