部门协作何以突破本位主义的困境?

摘要:中国国家治理场域内,本位主义困境始终是制约高质量政府部门协作的关键因素之一。对此,现有研究并未将重心放置于改变部门原有的科层化组织结构。C市“审管分离”改革的案例研究表明,通过结构性改革改变部门原有的科层化组织结构,为推进政府部门协作突破本位主义的困境提供了一个创新视角和有效方案。依托结构性改革打造能够代表整体协作利益的职能部门、削弱部门过度维護自身利益的资源基础、拓展弱连带关系以强化部门间的信任水平,有助于提升职能部门协作质量与公共行政整体绩效。为此,应当尽快将实践层面的探索创新转化为法理层面的制度规范,为顺利推进改革提供法治保障,为合理示范推广夯实可行性基础。

关键词:审管分离;部门协作;职能部门;本位主义;结构性改革

中图分类号:D630文献标识码:A文章编号:1008-7168(2024)02-0025-10

一、文献回顾与问题提出

在以分级授权和专业化分工为主要特征的科层组织中,不同职能部门间的协同合作,在很大程度上促进了科层组织的有序运转和高效行政。而作为科层化的大型国家政治组织,政府内部相关职能部门的协作问题,一直以来都是公共行政理论研究与实务工作的核心议题。特别是在日益高度复杂和高度不确定的宏观政策环境中[1](p.24),政府相关职能部门唯有实现高质量协作,才有能力应对国家治理面临的全新挑战,成功防范化解综合性风险,将制度优势转化为治理效能。然而,相较于政府组织纵向层级中存在着的“职务等级的和审级的原则”[2](p.279),政府组织横向维度的各职能部门之间,并不天然具备促使其协同合作的法理权威。因此,职能部门间的各自为政常常制约着政府公共行政整体绩效。尤其是在新公共管理运动之后,伴随着市场式竞争和绩效考核等理念与方式被引入政府公共行政领域,结构功能主义思想加剧了职能部门的专业化分割。此后,学界针对政府各职能部门之间日益严峻的“碎片化”问题发出了整体性治理的改革倡议[3]。

而着眼中国国家治理的独特场域,我国学者对于政府相关职能部门之间的协作问题,同样给予了高度的学术关切,顺势强调了公共管理协作性的转型方向[4]。他们系统探察了影响政府职能部门间高质量协作的关键因子:职能部门担心自身失去竞争优势、失去资源优势、承受安全风险以及影响部门控制权[5];源自于“负重”与“问责”的压力[6];职责同构可能导致的层层加码等责任异化[7](p.263);由责任异化而产生的过度行政压力[8]等。它们是诱发“主副倒置”现象[9]进而制约部门间高质量协作的重要原因。总体来看,在学界基于中国国家治理场域发掘政府部门协作之影响因素的学术研究中,职能部门基于自身利益的行动选择,构成了一条关键的逻辑线索。

当然,因严重超出部门注意力资源的客观承载能力而不得已削弱部门协作质量与水平的情况,并不应当被简单归因为政府部门过度维护自身利益的本位主义范畴。而对于政府部门协作如何突破本位主义困境的学术议题,学界主流观点普遍强调需要一个重要的“掌控”力量贯穿部门协作始终[10],以形成一个强制性协调格局[11]。为此,应充分发挥党组织在跨部门横向协作中的主导作用[12],有学者用“党政主导型协同”来概括与表达中国国家治理过程中的跨部门协作[13]。此外,也可以利用“作为机动性纵向一体化的议事协调机构”以最低成本实现部门协作中“协调化程度”与“专业化程度”的平衡[14]。例如,有学者提出通过创建河长制在原有的科层治水架构上增设一重凌驾于所有治水部门之上的权威体系[15],实现治水过程中的跨部门协作。可见,现有主流研究对于政府部门协作突破本位主义困境的策略性思考,并未将重心放在寻求改变部门原有的科层化组织结构上,这为本研究提供了延展空间。

有鉴于此,本文聚焦中国国家治理场域内政府部门间协作如何突破本位主义困境的议题,依循“结构—过程”研究理路,基于C市“审管分离”改革的实证分析,强调以结构性改革改变部门原有的科层化组织结构,为政府部门协作突破本位主义的困境,进而提升政府职能部门协作质量与公共行政整体绩效水平做出积极有益的探索与努力。

二、C市“审管分离”改革:部门协作突破

本位主义困境的典型案例如何通过结构性改革助力政府部门协作突破本位主义困境?本文通过展现C市“审管分离”改革的实践案例,为系统性的学理分析提供基础性支撑。C市“审管分离”改革肇始于2019年7月,彼时,省政府批准C市为全省首家相对集中行政许可权改革试点单位,并于9月正式批准C市成立行政审批局。同年11月,C市行政审批局正式挂牌运行。作为政务服务改革的创新举措,行政审批局的成立旨在实质性降低审批部门间的“绝对分割值”[16](p.131),强化相关部门的协作效能,实现优质高效的政务服务。具体而言,其改革内容在于将不同部门的审批职能相对集中,由行政审批局统一行使。同时,相关部门作为行业主管部门,应当按照“谁主管、谁监管”的原则,围绕相关审批事项,对相关行政相对人实施监管。因此,成立行政审批局意味着一场结构性的“审管分离”改革的开启。

(一)职能重组:C市“审管分离”改革稳健起步

从行政审批局着眼可知,这场结构性的“审管分离”改革以职能重组为起点,改变了相关部门原有的科层化组织结构,以期实现相关部门的高质量协作。

C市推进政务服务集成化发展,成立行政审批局,将全市10个部门的91个行政审批事项及其审批职能划转至行政审批局,设立商事登记科、社会事务科、涉农事务科、建设项目科四个科室,进行集中审批。例如,文旅局5项审批事项、人社局全部审批事项、卫健委9项审批事项被划转至行政审批局社会事务科,其他高频事项也完成划转。行政审批局统一使用“行政审批专用章”,实行“一枚印章管审批”的行政审批模式,以切实提高作为“顾客”的办事企业和群众的获得感、幸福感指数。同时,C市坚定不移做到寓监管于服务,按照“谁审批、谁监管,谁主管、谁监管”原则,明晰行政审批局和相关行业主管部门的监管职责与监管边界,依法加强监管力度,依规创新监管方式。C市综合运用相关部门专项检查、部门联合双随机抽查、“互联网+监管”等手段,充分利用一体化在线政务服务平台、国家企业信用信息公示系统、国家信用信息共享平台(即信用中国)等信息系统,强化审批与监管的信息共享、部门协同,高质量落实审管衔接。结构性的“审管分离”改革以最广大人民的根本利益为导向,防范化解重大风险,最大限度地避免建成单纯“受顾客驱使的政府”[17](p.149),确保真正实现“治道”与“治术”的有机统一[18](p.32)。

(二)多措并举:C市“审管分离”改革走深走实

毋庸置疑,职能重组乃结构性“审管分离”改革的关键要义。但事实上,单纯依靠职能重组还不能很好实现“审管分离”改革中相关职能部门的高质量协作。

对此,全程参与相对集中行政许可权改革的实务工作者,有着最为真切的体认与感受。一位C市行政审批局负责同志指出,“尽管各部门审批职能被划转至行政审批局了,但如果专业技术力量没有被划转,那么行政审批局不仅无力承担审批工作,而且也无法实现同各部门的紧密协作”(访谈记录A1:20220115)。

于是,C市行政审批局在推进职能重组的基础上,依据“编随事走、人随编走”的原则,将相关部门的专业人员同步划转至行政审批局,使之成为行政审批局同相关部门交互联结的纽带。这一改革在实现“一枚印章管审批”的同时,也实现了“一支队伍服务”。需要指明的是,这些专业人员并不是下沉到政务大厅从事窗口服务工作,而是进入商事登记科、社会事务科、涉农事务科、建设项目科这四个科室,从事业务领导和技术指导工作,继而为行政审批局高效准确履行相关审批职能提供重要的专业技术支撑。此外,C市行政审批局建立政务数据中心,同相关职能部门业务系统对接融通,及时、准确、完整地获取相关政务数据,并建立纸质版档案材料室,将相关部门纸质文件材料在行政审批局归集整理。线上线下融合发展,极大促进了政务服务审批部门与相关行业主管部门之间的信息共享,打破了部门协作的数据壁垒,夯实了部门协作的信息基础。最后,C市“审管分离”改革十分重视依托高位推动和绩效考核的力量。例如,C市建立“双随机、一公开”监管联席会议制度,会议在行政审批局定期召开,市委市政府授权行政审批局贯彻落实相关协调监督职能。C市工程建设项目审批制度改革领导小组办公室设在行政审批局,在科学有序、深度压缩工程建设项目审批时限方面,发挥牵头部门的领导协调作用。在C市对相关行业主管部门的年终绩效考核中,行政审批局关于部门协作的考核意见是一项重要的考核指标。而在对“拿地即开工”“一址多照”“一业一证”“一件事一次办”等专项改革工作的贯彻落实与考核评估过程中,行政审批局同样扮演着举足轻重的角色。

C市多措并举深化改革,不仅确保了行政审批局能够切实履行集中审批职能,而且还显著增强了行政审批局同相关职能部门的高质量协作,从总体上实现了“审管分离”改革的根本目标。

(三)突破本位主义:C市“审管分离”改革切实助力部门协作

从机理层面着眼,结构性的“审管分離”改革之所以能够强化部门协作,是因为其改变了部门原有的科层化组织结构,使新结构有助于部门协作突破本位主义的困境。行政审批局的成立,从根本上建立起一个能够代表整体协作利益的职能部门。

尽管这个职能部门和其他相关部门在行政级别上是平等的,但其借助高位推动和绩效考核的力量,在事实上改变了部门协作的原有格局。正如一位C市行政审批局负责同志所指出的那样,“我认为,成立行政审批局最重要的意义在于有了一个和其他部门‘打架的特殊部门。否则,各部门都只是从自身利益出发,难以实现高质量的协作。我们和他们‘打架,‘打出来的是改革的红利呀”(访谈记录A2:20220115)。

在C市工程建设项目审批制度改革过程中,行政审批局同发改、自然资源、住建、生态环境等部门多次会商,严格按照法律规章,明确立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可、竣工验收许可等各个阶段审批的条件、要求、标准以及承诺办结时限,最大限度消除相关部门从自身利益出发意图“以审代管”等消极行为,将工程建设项目全流程142个审批事项的审批时间压缩到30~55个工作日。同时,由于划转了审批职能和专业人员,加之对政务数据等重要资源的共享,行业主管部门已不再像过去那样试图通过加码审批来降低本部门事中事后监管的风险。

总体来看,C市通过开展结构性的“审管分离”改革,改变了相关部门原有的科层化组织结构。这一做法既打造了代表整体协作利益的部门,又削弱了各部门过度维护自身利益的基础,客观上能助力部门协作突破本位主义的困境,从而显著提升地方政府公共行政的整体绩效水平。

(四)积跬步至千里:C市“审管分离”改革的困境与前景

尽管C市结构性的“审管分离”改革在助力部门协作突破本位主义困境方面已经取得较为显著的成果,但在其发展过程中,也同样遭受了诸多的质疑。

在C市行政审批局筹建之初,由于这样的做法缺乏制度体系的法理依据,也并不属于部门协作的非制度性惯例,从相关部门划转作为核心资源的专业审批人员遭受了前所未有的阻力。一位C市行政审批局负责同志指出,“成立行政审批局之前,有的部门就不愿意将精兵强将派驻政务服务大厅。那还是他们自己的窗口啊。因此,现在要把这些精兵强将直接划转到行政审批局,难度可想而知。我们当时是直接找到市委领导,跨过了一般的制度化流程,特事特办才完成的。所以,至今行政审批局仍只划转了10个部门的职能和人员,没法再扩展了”(访谈记录A3:20230322)。

此外,通过与不同地区的政府工作人员交换意见,笔者发现,由于相关改革的力度与深度较以往在不改变部门原有科层化组织结构的基础上建构强制性协调格局的改革方案而言确实有了显著的强化与升级,因此,地方政府对于这种结构性改革往往持谨慎态度。有人认为,C市“审管分离”改革步子过快,相关改革经验难以被复制借鉴。很多人担心C市一些部门可能会因为审批职能和人员被划转而彻底“躺平”。调研中,部分行业主管部门对于“谁主管、谁监管”的职责分工抱持不解、委屈甚至抵触等消极态度,认为既然行政审批局已经划转了原审批部门的审批职能和专业技术力量,就应该坚持“谁审批、谁监管”的原则,对其审批行为负责到底。因此,在行政审批局牵头推进的部门联合双随机抽查等监管行动中,部分行业主管部门对于部门协作表现出消极被动的倾向,这直接影响了对行政相对人的事中事后监管,为充分释放政务改革红利和防范化解重大风险埋下了隐忧。

现阶段,省政府、地市政府对于C市“审管分离”改革近四年的工作,仍给予了充分的认可与肯定,C市行政审批局作为集中提供政务服务的综合性场所,还被评为了省级标杆单位。C市“审管分离”改革也依然在认真总结和反思中如火如荼地向前推进。就像C市行政审批局党组书记所指出的那样,“不积跬步无以至千里。我们会继续努力在改革实践中探索创新,积累宝贵经验,不断完善‘审管分离改革的制度化建设。希望我们的成果能够在未来得到更多的推广应用”(访谈记录A4:20230322)。

结合中国国家治理之实践经验,正是地方政府的改革探索推动了国家治理体系与治理能力的创新与升级。因此,如何在中央政府统筹协调和地方政府响应支持之下及时、合理、有效地传播扩散地方政府创新经验,始终是中国国家治理的核心议题之一。

三、结构性改革推进部门协作突破

本位主义困境的实践机理在现代政府官僚体系中,相关职能部门的专业化分工,不单在于这种分化方式提高了生产率,还在于这些功能会彼此紧密地结合[19](p.24)。而本位主义困境乃是制约高质量政府部门协作的关键因素。基于C市“审管分离”改革的实证分析,我们已经对以结构性改革助力政府部门协作突破本位主义困境形成了感性认知。在此基础上,依循“结构—过程”研究理路,从学理层面探察结构性改革推进部门协作突破本位主义困境的实践机理,成为题中应有之义。具体而言,通过结构性改革改变部门原有的科层化组织结构,不能仅仅止步于对其进行“职能重组”及“业务流程再造”[20]。因为在职能重组后,职能的履行过程依然需要相關部门的专业技术力量的介入。如果职能重组没有专业技术力量的支撑,部门协作依然可能因本位主义而陷入各部门各自为政的不利境地。例如,应急管理部门集中了十余个部门有关自然灾害、事故灾难的应急管理职能,但其仍需要依靠相关部门的专业力量开展应急管理,且其领导协调能力从依托政府办时的“纵向支配”变为改革后的“横向联动”[21],这些都使得应急管理领域的部门协作面临着本位主义的困境。

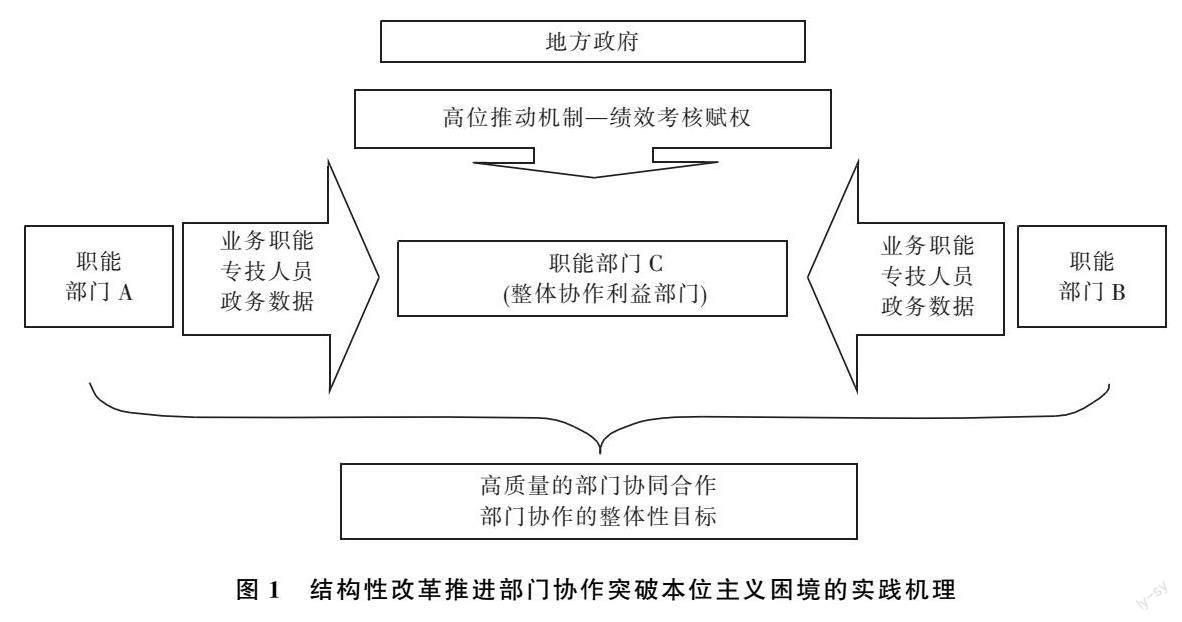

因此,为更好助力部门协作突破本位主义的困境,结构性改革在开展职能重组的同时,还需要配套专业技术人员、依托政务数据整合、借助高位推动力量、发挥绩效考核的作用(参见图1)。

图1结构性改革推进部门协作突破本位主义困境的实践机理(一)职能重组需要配套专业技术人员

毛泽东同志曾经指出:“政治路线确定之后,干部就是决定的因素。”[22](p.526)因此,为将政策文本转化为实际效果,专业执行人员的作用直接关乎政策贯彻落实的成败得失。自20世纪70年代初出现政策执行理论研究以来,执行人员对于政策执行质量与水平的影响始终都是相关研究探察的重点,且自下而上路径研究对政策执行人员的作用关切最甚。街头官僚理论继而指出,政策执行人员的意志显著影响着政策的落实,他们的行为甚至决定了目标群体是“从政府计划中受益还是受到制裁”[23](p.50)。政府部门协作的相关研究认为,开展结构性改革,能推进职能重组,改变部门原有的科层化组织结构,助力部门协作突破本位主义的困境。同时,从“体制改革”和“过程优化”两大向度着眼[24](p.263),伴随着职能重组的实现,结构性改革应当相应实现专业技术人员的配套,为重组后的相关职能提供可操作性基础,确保其得以切实有效地履行。如果专业技术人员缺位,职能重组后原部门依然需要提供核心履职力量,职能重组便面临流于形式的危险。实践经验表明,尽管结构性改革改变了部门原有的科层化组织结构,但如果深度不够、力度不足,可能最终仍会导致难以助力部门协作突破本位主义的困境。

(二)职能重组需要依托政务数据整合

在政务数字化转型的大背景下,政务数据不仅是部门协作的基础资源,也是相关部门业务系统内部至关重要的专业资源。能否实现对于这种专业资源的独占,很大程度上既彰显着部门的专业性地位,也决定着部门的竞争优势和行政权力大小。因此,来自本位主义的干扰,就常常使得部门协作受到数据壁垒的不利影响。有学者认为,协同主体的利益一致性以及矛盾协调能力的不足[25],乃是“互联网+政务服务”改革中部门协作面临的主要难题。因此,为更好助力部门协作突破本位主义的困境,必须牢牢把握政务数据整合共享这个关键力量。《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》(国发〔2022〕5号)、《国务院办公厅关于印发全国一体化政务大数据体系建设指南的通知》(国办函〔2022〕102号)、《国务院办公厅关于依托全国一体化政务服务平台建立政务服务效能提升常态化工作机制的意见》(国办发〔2023〕29号)等政策文件强调要加快业务系统对接融通,加强政务数据标准化建设,发挥数字治理界面对于政务数据的整合权力[26],不断提升部门协作的清晰程度[27](p.102)。我们要通过切实强化履行职能的相关专业技术力量,深化围绕职能重组的结构性改革,以实现助力部门协作突破本位主义困境的根本目标。

(三)职能重组需要借助高位推动力量

我国国家治理场域以单一制国家结构和集权式行政体制为首要特征,在此场域内,地方政府公务人员受到上级党政组织的考核监督和各种自上而下建构的法律规章的管理约束,遵循向上负责的责任机制。于是,上级政府及其职能部门的高位推动,成了整体推进部门协同执行政策的决定性力量。

部门协作应着眼发挥党政组织领导者的关键作用,构建自上而下的强制性协调格局,助力部门协作突破本位主义的困境,如通过“顺势”“借势”和“造势”等多种手段主动争取上级注意力[28],以此强化部门协作的统筹力度。需要指明的是,议事协调机构等高位推动力量并不会改变部门原有的科层化组织结构。经验表明,在未进行职能重组和配置相关专业技术力量的政策情境中,高位推动机制在解决部门协作碎片化问题时,的确存在着有待完善的空间。在本研究中,高位推动并非助力部门协作突破本位主义困境的决定性力量,而是职能重组的重要补充,两者的并存并不冲突,反而能够产生政策执行“组合拳”的复合功效。换言之,高位推动以改变部门原有科层化组织结构为前提,在以结构性改革助力部门协作突破本位主义困境的过程中,发挥着一定程度的催化作用。

(四)职能重组需要发挥绩效考核作用

自20世纪70年代末新公共管理运动也即再造政府运动勃兴以来,市场化理念与方式开始逐步进入政府公共行政的理论研究与政务实践领域。其中,以效率导向、责任分工、考核评估为主要元素的绩效管理,更是显著影响了政府公共行政的运行与发展。从政府内部的专项行政考核到借助社会力量的第三方评估,绩效考核被广泛应用于政府公共行政的各个领域。具体到中国国家治理的本土化场景,上级验收主体的绩效考核“指挥棒”[29](p.133)对下级执行主体的注意力分配过程产生了十分显著的影响。“晋升锦标赛”[30](pp.93—94)理论即描摹了地方政府围绕GDP等经济指标而开展的政绩竞赛。

在开展结构性改革以推进职能重组、改变部门原有科层化组织结构过程中,我们应当持续发挥绩效考核的重要作用。职能重组后的代表整体协作利益的部门对其他相关部门的绩效考核应产生实质性影响,从而确保相关部门将注意力集中到协同合作的议程中来。当然,需要指明的是,和高位推动一样,绩效考核同样是以改变部门原有科层化组织结构为前提,是以结构性改革助力部门协作突破本位主义困境的重要辅助性力量。

四、结构性改革助推部门协作

突破本位主义困境的功能表现在切实推进政府部门协作突破本位主义困境的过程中,结构性改革发挥着重要的支撑作用。基于“结构—过程”研究理路,深入阐发结构性改革助推部门协作突破本位主义困境的功能表现,有利于进一步明晰该过程的内在机理,更好厘清本研究的逻辑进路。

(一)打造能夠代表整体协作利益的职能部门

在以结构性改革助力部门协作突破本位主义困境的过程中,高位推动和绩效考核发挥着重要的辅助性作用,我们应对其予以必要的体认与关切。但是,二者作用的发挥皆以改变部门原有的科层化组织结构为前提。换言之,结构性改革助推部门协作突破本位主义困境的根本原因,在于其通过推进职能重组和配置专业技术力量打造了一个能够代表整体协作利益的职能部门,继而改变了部门协作的原有格局,使之不再只是若干个代表自身利益的部门间的协作。从逻辑理路层面着眼,只有建立起能够代表整体协作利益的部门,才能确保高质量部门协作的实现,这与中国国家治理的内在要义紧密契合。

中国改革高质量发展的根本原因,也即中国特色社会主义最本质特征和最大制度优势就是中国共产党的领导。中国共产党代表最广大人民、整个国家以及中华民族的根本利益、整体利益、长远利益,能够突破和超越任何特殊利益、局部利益、短期利益的局限,排除一切“分利集团”的干扰与掣肘[31](p.76),针对现有利益格局,稳步、有序地推动改革进程。通过实地调研发现,无论是成立议事协调机构还是法定授权相关部门开展部门间的“横向加码”[32],都难以根除来自本位主义的不利影响,甚至存在部门协作的碎片化风险,制约着部门协作的整体性水平。在此过程中,如果通过结构性改革打造能代表整体协作利益的职能部门,并在此基础上使之发挥强制性协调的重要作用,将会进一步助力部门协作突破本位主义的困境,这也为相关改革工作提供了一个重要的方案或思路。

(二)削弱部门过度维护自身利益的资源基础

要想实现以结构性改革助推部门协作突破本位主义困境的根本目标,需要推进职能重组并配置相应的专业技术力量,改变部门原有的科层化组织结构。结构性改革打造了一个能够代表整体协作利益的职能部门,同时又针对性地削弱了相关部门意图过度维护自身利益的资源基础,这便从两大维度显著消解了本位主义对于高质量部门协作的桎梏。实践中,“三定”工作指明了科层化组织建构的核心要素,表明部门职能和以专业人员为代表的技术力量乃有着极为密切关系的有机统一体。具体到结构性改革议题,如果职能重组未能相应划转部门占据的专业人员、政务数据等专业技术资源,那么,部门本位主义就仍然存在重要的现实依托。有学者指出,部门间存在的专业化壁垒和实际控制权及其目标利益的独立性和竞争性,塑造了行政系统内部势能相对均衡的多权威中心,进而强化了部门间消极协作的博弈能力[33]。例如,在行政审批制度改革过程中,行业主管部门常常希望通过“以审代管”的方式降低自身监管的难度与风险。如果不能实质性削弱行业主管部门“以审代管”的可操作性基础,就很难降低政务服务改革面临的本位主义阻滞,难以确保相关政策红利的进一步释放。

因此,只有切实削弱部门过度维护自身利益的资源基础,才能打造一个名副其实的能够代表整体协作利益的职能部门,继而从根本上克服官僚制的弊病,持续提升相关部门公共行政的服务性水平[34](p.6)。

(三)拓展弱连带关系以强化部门间的信任水平

促进部门协作的稳健发展和有序运转的关键是信任,它是同体制机制、资源配置等外部条件相对的内生变量。职能部门的信任半径越大,越能超越本部门阈限形成与其他部门协同配合的意向。相反,信任半径过于局限,则更容易产生对于部门协作的抵触。有学者指出,中国传统的集体主义文化可能对于政府部门协作存在不利影响[35]。因此,要想切实强化部门间的信任水平,助力部门协作突破本位主义的困境,就不能仅限于维护部门内部业务同质性的熟人之间的关系,更应当加强不同部门的生人之间关系的建立与维护,提升部门之间的熟悉程度,建立部门之间的情感纽带,为部门信任半径的有效扩展创造必要的条件。经济社会学之父马克·格兰诺维特(Mark Granovetter)将上述两者分别称为“强连带”(strong tie)和“弱连带”(weak tie)关系[36]。可见,唯有通过开展结构性改革,改变部门原有科层化组织结构,推进职能重组并配置相应的专业技术力量,方能打造一个能够代表整体协作利益的职能部门。于是,被划转的作为核心技术力量的专业人员,成了该职能部门同相关部门之间的沟通桥梁,并基于此在彼此之间建立起重要的弱连带关系。这种弱连带关系有利于增进部门之间的了解与体认,打破部门之间的隔阂与壁垒,从情感型和认知型两大向度[37]扩大部门的信任半径,催生和强化部门协作的倾向与偏好,助力部门协作突破本位主义的现实困境。

五、结论

在公共行政的理论研究与实务工作领域,如何实现政府职能部门的高质量协作,是一个至关重要的核心议题。对此,本研究的创新点在于,依循“结构—过程”研究理路,结合C市“审管分离”改革的实践案例,强调通过结构性改革改变部门原有的科层化组织结构。

研究提出,结构性改革不仅要进行职能重组,还要配套专业技术人员、依托政务数据整合、借助高位推动力量、发挥绩效考核作用,从而打造能够代表整体协作利益的职能部门、削弱部门过度维护自身利益的资源基础、拓展弱连带关系以强化部门间的信任水平,助力政府部门协作突破本位主义的困境,提升政府职能部门协作质量与公共行政整体绩效水平。

值得一提的是,专业职能或者技术人员、政务数据等核心资源既决定了部门的竞争优势,也在实际上彰显了一个部门的专业地位。强而有力的结构性改革在改变部门原有科层化组织结构、削弱其追求本位主义之基础的同时,也在一定程度上动摇了相关部门维护自身利益的根本性基础。这会导致相关职能部门产生不愿或无力参与政策协同的倾向,使得结构性改革难以达到提升部门协作水平的最终目的。制度性事实的建构必须考量三个关键要素,即被赋予的功能、构成性规则以及集体意向。具体到部门协作,若要使部门协作突破本位主义困境,结构性改革必须获得相关职能部门的集体认可与支持。然而,结构性改革改变了部门原有的科层化组织结构,触碰了相关部门利益。具体而言,推进职能重组并为之配置相应的专业技术力量,可能会削弱相关部门的竞争优势和行政权力,因此结构性改革在筹建之初便可能会遭受相关部门的强烈反对。当前,结构性改革之所以仍面临较为强烈的阻滞效应,主要是因为其深度触及了相关职能部门的核心利益,且在此基础上又缺乏清晰的政策指引和必要的法理支撑。但是,绝不能因此而轻率断然地选择彻底放弃结构性改革方案。应当充分肯定的是,结构性改革改变了部门原有科层化组织结构,对于助力部门协作突破本位主义困境,具有显著性功效和创新性启发。对此,我们应当坚持“增量改革”的理念与方式[38](p.211),在稳步有序推动结构性改革的同时及时反思总结正反两方面的实践经验,去粗取精、优化完善,从个案的特殊性中洞见凝练普遍原理,尽快将实践层面的探索创新转化为法理层面的制度规范,让结构性改革尽快摆脱对于“特事特办”的简单依赖。必须明确结构性改革中相关部门的职责分工、权责配置,保持相关部门的参与度、责任感、能动性,防止其做出彻底将自己置身事外的消极选择,最大限度确保结构性改革的适度与创新扩散的可操作性,从而为顺利推进改革提供法治保障,为合理示范推广夯实可行性基础。

未来,对于政府部门间协作之议题的深化研究,我们认为应更加注重实证调研,不断从学理层面加深对于部门协作问题的理解与体悟,继续探寻更加丰富完善的举措,使之更为有效地化解结构性改革过程中的阻滞效应,更为充分地发挥其在助力部门协作突破本位主义困境方面所具备的积极优势。

参考文献:

[1]张康之.合作的社会及其治理[M].上海:上海人民出版社,2014.

[2][德]韦伯.经济与社会(下)[M].林荣远.北京:商务印书馆,1997.

[3]韩兆柱,翟文康.西方公共治理前沿理论的比较研究[J].教学与研究,2018,(2).

[4]吕志奎,孟庆国.公共管理转型:协作性公共管理的兴起[J].学术研究,2010,(12).

[5]赵丹宁,郭晓慧,孙宗锋.数据治理机构推动跨部门数据共享面临的困境及原因分析——基于山东两地市的案例分析[J].公共管理与政策评论,2023,(1).

[6]丁煌,張绍飞.SOR理论视角下地方政府应急预防协同失灵的生成解释——基于X区“城镇燃气整治专项行动”的案例研究[J].理论与改革,2022,(6).

[7]周振超.当代中国政府“条块关系”研究[M].天津:天津人民出版社,2008.

[8]曹海军,陈宇奇.部门间协作网络的结构及影响因素——以S市市域社会治理现代化试点为例[J].公共管理与政策评论,2022,(1).

[9]周振超,黄洪凯.条块关系从合作共治到协作互嵌:基层政府负担的生成及破解[J].公共管理与政策评论,2022,(1).

[10]刘锦.地方政府跨部门协同治理机制建构——以A市发改、国土和规划部门“三规合一”工作为例[J].中国行政管理,2017,(10).

[11]周志忍,蒋敏娟.中国政府跨部门协同机制探析——一个叙事与诊断框架[J].公共行政评论,2013,(1).

[12]曹海军,陈宇奇.政策解构差异何以影响部门间协作网络的结构?——基于市、县两级部门间协作的社会网络分析[J].行政论坛,2021,(4).

[13]肖克,谢琦.跨部门协同的治理叙事、中国适用性及理论完善[J].行政论坛,2021,(6).

[14]鲁宇.议事协调机构设置的制度逻辑——基于外部比较与内部比较的双重视角[J].中国行政管理,2022,(2).

[15]颜海娜,郭佩文,曾栋.跨部门协同治理的“第三条道路”何以可能——基于300个治水案例的社会网络分析[J].学术研究,2021,(10).

[16][美]文森特·奥斯特罗姆,[美]罗伯特·比什,[美]埃莉诺·奥斯特罗姆.美国地方政府[M].井敏,陈幽泓.北京:北京大学出版社,2004.

[17][美]戴维·奥斯本,[美]特德·盖布勒.改革政府:企业精神如何改革着公营部门[M].周敦仁,等.上海:上海译文出版社,1996.

[18]王绍光.中国·政道[M].北京:中国人民大学出版社,2014.

[19][法]埃米尔·涂尔干.社会分工论[M].渠东.北京:生活·读书·新知三联书店,2000.

[20]张楠迪扬,张子墨,丰雷.职能重组与业务流程再造视角下的政府部门协作——以我国“多规合一”改革为例[J].公共管理学报,2022,(2).

[21]杨悦兮,王燕楠.地方应急管理跨部门协同的新变化及其应对机制[J].中国行政管理,2021,(11).

[22]毛泽东选集(第二卷)[M].北京:人民出版社,2009.

[23][美]杰伊·沙夫里茨,[美]卡伦·莱恩,[美]克里斯托弗·博里克.公共政策经典[M].彭云望.北京:北京大学出版社,2008.

[24]朱光磊,等.政府职能转变研究论纲[M].北京:中国社会科学出版社,2018.

[25]邓理,王中原.嵌入式协同:“互联网+政务服务”改革中的跨部门协同及其困境[J].公共管理学报,2020,(4).

[26]容志,李婕.“一网”能够“统管”吗——数字治理界面助推跨部门协同的效能与限度[J].探索与争鸣,2023,(4).

[27][美]詹姆斯·C.斯科特.国家的视角[M].王晓毅.北京:社会科学文献出版社,2004.

[28]王铮.政府部门间协作的影响因素及其组织逻辑:基于组织角度的分析[J].公共管理与政策评论,2023,(2).

[29]胡鞍钢,等.中国国家治理现代化[M].北京:中国人民大学出版社,2014.

[30]周黎安.转型中的地方政府:官员激励与治理[M].上海:格致出版社,上海三联书店,上海人民出版社,2008.

[31][美]曼库尔·奥尔森.国家兴衰探源:经济增长、滞胀与社会僵化[M].吕应中,等.北京:商务印书馆,1999.

[32]李志杰.职能部门间的横向加码:运行机理、现实功能与优化路径——基于A省“放管服”改革的实证分析[J].公共管理与政策评论,2023,(5).

[33]陈永杰,胡沛验.激励失衡、多权威中心与基层跨部门协作困境——基于X县的治砂案例[J].中国行政管理,2022,(6).

[34][美]麦可尔·巴泽雷.突破官僚制——政府管理的新愿景[M].孔宪遂,等.北京:中国人民大学出版社,2002.

[35]蒋敏娟.集体主义文化对跨部门协同的影响分析——基于中西方文化比较的视野[J].云南社会科学,2016,(4).

[36]Granovetter M.The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited[J]. Sociological Theory,1983,(1).

[37]Lewis J D, Weigert A. Trust as a Social Reality[J].Social Forces, 1985,(4).

[38]俞可平.走向善治[M].北京:中國文史出版社,2016.[责任编辑:李堃]