企业ESG“言行不一”的同群效应检验

贺星星(博士生导师),张烽辉,覃蓝莉

一、引言

近年来,环境问题日益突出,各个国家或地区纷纷表明对当前严峻环境问题的重视。党的二十大提出,推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。当企业实施碳减排行为时,既满足了环境保护利益相关者的要求,也展现出对环境风险的认识和管理能力,反映了公司的前瞻性视野和决策水平,降低了投资风险。ESG 内涵与国家发展战略高度契合,在当今世界正经历百年未有之大变局的背景下,ESG 或许是推动企业和社会实现可持续发展、实现环境保护和社会公正等多重政策目标的有力工具。如何以ESG 为驱动,促使我国经济实现更高质量的可持续发展,是社会各界热议的话题。

我国本土化的ESG信息披露制度建设仍处于摸索阶段,中国证监会等机构也尚未强制要求A 股上市公司采取统一的ESG 信息披露标准,使得ESG 报告存在质量参差不齐、信息可比性较差等披露问题。综合来看,我国企业ESG信息披露将长期保持“边披露边改进”的状态。当前,我国自主披露ESG报告的企业多为大规模企业,ESG报告披露数量远不及社会责任报告(王翌秋和谢萌,2022)。未发布ESG 报告并不代表企业不进行ESG 信息披露,社会责任报告、年度报告以及社交平台都可作为ESG 信息披露的窗口,不少公司会选择在年度报告中设置ESG栏目进行信息披露以满足利益相关者的需求。在信息披露准则约束不足的条件下,我国企业ESG 信息披露是否存在严重的选择性披露,披露的内容是否夸大了其作用,是否出于“漂绿”动机进行披露?这些问题都值得探索。失控的信息披露管理极易造成严重的信息不对称,使得利益相关者的利益受损。

长期以来,企业社会责任“脱钩现象”屡见不鲜,也就是企业在社会层面的承诺并没有在实践中得到履行(Bothell等,2023),企业社会责任报告为外部信息使用者提供了降低信息不对称的有效渠道,但与非财务信息类似,信息使用者往往对这类信息缺少量化标准而难以对企业真实的社会责任表现进行准确比较或评价。与企业社会责任表现不同的是,得益于ESG 本身的投资价值属性,大量信息服务机构为了让ESG 投资者“投有所依”而构建了ESG 评级指标,相对公允地量化了企业的ESG 实践表现。然而,企业ESG 发展面临着监管体系不完善、政治要求明确、竞争格局转变快等难点与痛点,加之利益相关者对企业ESG表现的要求随着行业类型的不同而存在差异,市场竞争程度等行业特征的差异也诱使企业ESG 决策产生差异。企业出于趋利避害的动机,或许更愿意在标准体系不明确的条件下对其他企业进行模仿,从而实现满足利益相关者诉求与经营风险最小化的两手抓,在此背景下,若是行业内“言行不一”之风盛行,会诱发企业ESG“言行不一”同群效应吗?

本文选择2011 ~2022 年我国A 股上市公司作为研究样本,对企业ESG“言行不一”同群效应进行探索。可能的边际贡献包括:一是基于ESG 信息披露与实践行为存在差异的思想,构建了企业ESG“言行不一”指标,为深入研究企业ESG“漂绿”与“漂棕”行为提供了新的思路。二是验证了ESG“言行不一”同群效应的存在,即企业ESG“言行不一”会受到行业内其他企业“言行不一”的影响,且将“言行不一”划分为“言过于行”与“行过于言”后,同群效应依然显著存在。三是从内部能力与外部环境视角揭示了ESG 同群效应的触发机制,并针对“言过于行”与“行过于言”同群效应进行理论拓展。四是为完善ESG信息披露体系提供了具有现实意义的研究结论,让理论更好地服务于利益相关者的实践。

二、文献综述

(一)同群效应相关研究

同群效应指群体内个体平均行为会影响群体焦点成员的行为,焦点企业的行为倾向会逐渐向群体普遍性行为靠拢(Manski,1993)。近年来已有不少文献证明同群效应在经济活动中广泛存在,学者们针对同群效应的研究多从行业与地区两个视角展开。对行业同群效应而言,动态竞争理论认为,由于同行业企业具备了产品同质化等特征,企业不得不关注行业内其他企业的动向,以防竞争地位下滑。例如,增加广告支出是企业试图通过更高的曝光度来增加市场份额的一种表现,企业为了应对竞争与不确定风险,会模仿行业内其他企业增加广告支出的行为,这种模仿行为会随着竞争与不确定性风险的增加而强化(Su等,2023)。

对地区同群效应而言,虽然信息技术打破了由于地理距离导致的同行业不同地区企业之间的信息壁垒,不同地区往往具有差异化经济发展水平、政策制度、自然资源等,“因地制宜”仍然是企业将同地区同行业的其他企业作为模仿对象的必要考虑因素。比如,基于改善外部融资条件的动机,相较于非同地区企业,企业更有可能与同地区同行业企业共同开展社会责任活动(Li,2022)。

(二)ESG信息披露相关研究

信息披露与管理层决策密切相关,关于同群效应在信息披露行为上的表现亦有丰富的讨论。Seo(2021)发现,管理层的信息披露决策具有显著的同行业同群效应,在战略环境不确定性增强的条件下,基于管理层对资本市场声誉及投资者关注的追求,这种同群效应更为强烈。在ESG 信息披露层面,企业受到舆论监督、行业竞争等压力的影响,会出于趋利避害考虑而模仿行业内其他企业进行ESG信息披露(李宗泽和李志斌,2023)。ESG信息披露同群效应将诱使更多的企业披露ESG 信息,那么“后披露”企业进行ESG 信息披露时,由于统一标准的缺失,是否会有意或无意地模仿选择性披露行为而产生类似企业社会责任信息与实际“脱钩”的现象?若是选择性ESG 信息披露同群效应存在,如何规避ESG 信息披露与实际“脱钩”现象的发生也是我国ESG实践需要关注的问题。虽有Yu 等(2020)利用彭博ESG 披露得分与彭博ESG评级得分的差异来衡量企业ESG信息披露与ESG实际表现之间的关系,实证分析发现增加独立董事、机构投资者等监管压力能够有效降低“漂绿”发生的可能性,但相关方面的研究依旧匮乏。

由于我国的ESG 信息披露体系仍在建设中,企业的ESG“言行不一”现象或将难以避免。即使存在欺诈性质的“漂绿”行为,这种“言过于行”也可能是企业的无意之举,为了避免“一刀切”导致的沉没成本,还需要透过“漂绿”表象看到实质性的动机再进行有依据的定性。另外,“行过于言”也是企业ESG“言行不一”的一种表现,企业可能用这种行为来塑造“实干家”的形象或是避免被戴上“漂绿”的帽子,又或是制度的不完善使得企业“行而不自知”。当前关于ESG“行过于言”的研究较匮乏,这种行为是否会招致同行业企业的竞相模仿,会带来何种经济效益或是损失?对企业经营效率影响如何?与此相关的问题都值得进一步讨论。鉴于当前ESG信息披露层面的研究仍相对匮乏,本文从ESG“言行不一”的视角出发,针对“言行不一”是否存在同群效应进行讨论,而后从“言行不一”中提取出“言过于行”与“行过于言”现象进行更为细致的场景分析。

三、理论分析与研究假设

(一)ESG“言行不一”的产生

ESG“言行不一”的产生可根据管理层动机区分为两种情形。一是无意的“言行不一”。ESG 专业人员匮乏、ESG 信息披露体系和标准不完善导致披露行为缺少依据等难点,极大地增加了管理者实施ESG 信息披露时的主观随意性。二是有预谋的“言行不一”。从个体层面来看,林晚发等(2022)以代理理论为出发点,指出管理层会通过大量的描述性信息混淆视听以实现声誉保护、职位稳定等个人利益。从利益相关者理论来看,ESG 信息披露是企业利益相关者冲突与博弈的结果,机构投资者对企业的治理效应与其动机紧密关联(Graves 和Waddock,1990),管理层与机构投资者利益目标不一致的冲突有可能进一步加剧ESG“言行不一”程度。从制度理论来看,制度压力驱动了企业采取适应竞争环境的全新战略(肖华等,2016),不同企业的变革成本与适应能力为管理层应对竞争格局的变化带来了新的压力,增加了管理层因利益冲突问题造成“言行不一”的可能性。

(二)ESG“言行不一”的同群效应

古人提出的“近朱者赤,近墨者黑”即同群效应的具象化描述,这种现象已被证实存在于多种经济行为决策当中(Li 等,2023;Wu 等,2023)。ESG“言行不一”同群效应主要来源于“趋利”与“避害”两种动机。ESG 信息披露标准的不完善将放大企业在ESG信息披露层面的盲目性与自发性模仿行为,在缺少规则准绳条件下模仿行为是企业趋利避害的有效方法。从管理者收益视角来看,ESG 信息披露能够改善企业财务业绩(Chen 和Xie,2022),这种正面效益会诱使企业管理层基于绩效表现的考虑,采取更为主动的ESG 信息披露战略,促成各利益相关者皆大欢喜的局面。当今全球范围内的利益相关者都对ESG 越来越重视,他们对企业施加更大的ESG 压力,企业的ESG 信息披露从无到有、从有到多将成为必然趋势。在ESG 信息披露的硬性要求下,缺少ESG 专业人员、披露体系不完善等一系列疑难问题浮现,此时,对同行业中竞争对手进行模仿是企业行之有效的应对方法。企业出于风险厌恶而产生的模仿行为可能还存在风险兜底的效果,即使最终坐实了行业普遍的ESG 信息披露方式存在严重缺陷,这种披露风险带来的负面影响也会随着群体规模的扩大而被削减,放大了趋利避害的作用结果。从动态竞争理论来看,若行业内其他企业从ESG 信息披露行为中获得了更好的业绩表现、融资成本降低等优势(Chen 和Xie,2022;Raimo 等,2021),焦点企业势必需要针对这种竞争局面变动进行战略调整来实现对自身竞争地位的维稳,竞争对手的ESG 信息披露行为为当前的竞争格局带来了不确定性,焦点企业作为一个理性个体,会倾向于学习与模仿这种低成本的竞争策略来应对此种不确定性。此外,各企业管理层试图在我国早期ESG资本市场中完成标杆形象的塑造与对金融资本的掠夺,这种趋利之风或将加剧“言行不一”的同群效应。基于上述分析,本文提出以下假设:

H1:企业ESG“言行不一”存在同群效应。

(三)ESG“言行不一”同群效应的机制分析

前景理论认为,企业对得失的判断并非空穴来风,而是存在特定的参照点。Fiegenbaum 等(1996)基于前景理论的参考点理论提出将企业内部能力、外部环境和时间纳入企业战略的参考点,而企业战略又决定了其ESG 信息披露的特征与实践,故本文基于内部能力与外部环境两个层面对ESG“言行不一”同群效应的机制进行讨论。

1.基于内部能力视角。企业年报向市场各方提供信息价值,信息使用者得以更了解企业真实的经营情况,以便做出合理的投资决策等,但经营状况的窘迫也可能使得企业无法正常推进相关ESG 项目,如实披露此类信息或将导致其错失ESG机构投资或是打破其他投资者对企业在ESG 层面表现的期望。资源依赖理论指出,企业的策略和行为会受制于其可获得和依赖的资源,当资源有限时,企业需要在各个投入领域之间进行权衡。为了企业的存续和短期目标的实现,有限的资源更可能被投入到那些能直接改善经营表现、提高经营效率或者解决当下困境的领域。在经营状况不佳时,ESG 投入对其他经营所需投入存在明显的“挤出效应”,这将导致企业下行时难以如期履行ESG承诺,管理层则需要加大ESG“言过于行”倾向来应对各方要求。同时,内部能力较弱的企业对应的信息处理能力与ESG 影响评估能力等也较弱,当这些内部能力提升时,企业模仿行为的盲目性将被新增的自主性所替代,从而抑制“言过于行”的同群效应。

“行过于言”的企业往往出于对“信任效应”的考量,对ESG 信息给予有保留的披露,以保持“做的比说的多”的良好企业形象。这类企业具备了充足的内部能力,足以扮演标杆形象,而不需要通过模仿其他企业来谋求长足发展。此外,强大的内部能力意味着企业的经营模式稳定、竞争力强劲,此时为业务投入资金带来的边际经济效应较低,通过将盈余资金投入自身ESG 建设当中能够为企业塑造新的竞争优势,而宽裕的经营条件使得管理层不需要考虑ESG建设与经营业绩冲突可能带来的不利影响,借助足够的ESG 信息披露与成果展示满足利益相关者诉求的同时,亦能凸显自身经营管理能力。

2.基于外部环境视角。机构投资者在为企业注入资本的同时,也会作为外部治理机制对企业的治理与决策产生影响,如对企业ESG 信息披露产生重要的导向性影响。机构投资者利用较强的专业能力与高效监督等对企业的信息披露产生积极的治理效应(谭劲松和林雨晨,2016),这将弥补企业内部能力不足导致的“言行不一”。Graves和Waddock(1990)认为,机构投资者的治理效应由其战略目的决定,机构投资者也可能会利用股东身份采取短视行为。陈晓珊和刘洪铎(2023)发现,压力抵制型和稳定型机构投资者持股均有助于提升公司ESG 表现,而压力敏感型和交易型机构投资者持股则会产生相反的作用或不发挥作用。

政治因素是重要的外部环境因素。对国有企业而言,政策压力对管理层行为的影响明显大于机构投资者(谭劲松和林雨晨,2016)。2022年,国务院国资委印发的《提高央企控股上市公司质量工作方案》指出,立足国有企业实际,积极参与构建具有中国特色的ESG 信息披露规则,推动更多央企控股上市公司披露ESG 专项报告。国有企业往往需要充当环境保护的主力军、承担履行社会责任的先行者等角色。在制度理论框架下,由于企业ESG 表现与“减碳”等政策目标紧密相连,区域内的ESG绩效表现极易成为地区间的政绩竞赛因素,标杆企业被持续倒逼开展更多的ESG 实践,形成各企业ESG 实践竞争。在被施加政治压力的背景下,虽然国有企业往往比非国有企业享受到更多的政策及资金支持,但若是统筹分配后的资源倾斜无法支撑企业开展相关的ESG 实践,或是监管部门监管不力导致资源未能落到实处,管理层就有可能通过信息操纵的方式来应对当前的政治要求。

管理层作为理性经济人,内部能力是其布局ESG 信息披露与实践战略的第一要素,基于内部能力是否扎实而对ESG 投入进行“挤入”或是“挤出”,从而对ESG 信息披露与实践战略进行权衡。ESG 理念扩展了利益相关者的利益粘连面积与深度,更深层次地透视了以往未能体现的利益相关者价值,但在传统企业经济的利润最大化理论视角下,各利益相关者群体之间难免会爆发新的冲突,管理层在外部利益相关者等施加的多重压力下,将不得不重新调整信息披露策略以满足多方要求。综上所述,本文提出以下假设:

H2:企业内部能力会影响ESG“言行不一”的同群效应。

H3:若企业内部能力会影响ESG“言行不一”的同群效应,则外部环境压力会改变企业内部能力对ESG“言行不一”同群效应的影响。

四、研究设计

(一)样本选择和数据来源

本文选取2011 ~2022年我国A 股上市公司作为初始样本,财务数据来源于CSMAR数据库,各种年报收集自巨潮资讯网,并对样本进行以下筛选:①剔除样本期内被ST 或*ST 等特殊处理的样本;②剔除金融类上市公司;③剔除仅出现一年的公司;④剔除数据存在缺失和异常的公司。最终获得29035个公司年度观测值。此外,本文对所有连续变量进行了1%的双侧缩尾处理。

(二)变量设定

1.被解释变量:企业ESG“言行不一”程度(Incons)。考虑到当前并未有本土数据供应商针对ESG信息披露得分进行计量,主流的ESG 言行差异指标构建方法大多以彭博的ESG 披露得分为基础(Yu 等,2020),此类方法虽有一定借鉴意义,但彭博ESG 披露得分主要由ESG 层面可计量指标披露情况作为判断依据,难以捕捉语言上的重复描述、无端联系等现象以及觉察管理层潜在的信息扭曲或夸大宣传行为。此外,彭博等数据供应商的ESG评价结果可能存在评价体系本土化不足等问题,如未能将如乡村振兴、共同富裕与“双碳”目标等思想纳入其中。

基于上述考虑,本文中ESG“言行不一”程度指标的构建方法如下:首先,选取企业当年年报ESG 相关词频(ESG_words)代表ESG 信息披露情况。然后,取该企业当年华证ESG 评级分数(ESG_scores)代表ESG 表现。最后,用模型(1)的回归残差作为企业ESG“言行不一”程度的替代变量,并在后文将残差小于0的样本视为“言过于行”样本,将残差大于0的样本视为“行过于言”样本。

获取企业当年年报ESG 相关词频之前,需要构建ESG 分词词典用于Python 文本分析。首先,从巨潮资讯网下载2016 ~2022年我国上市公司1110份可用的ESG报告,将这些报告进行文本格式转换、去除标点符号与数字等预处理后,使用Python 的“jieba”库和笔者自行构建的会计专业术语分词词典、中文停用词词典等四个分词词典进行分词提取并统计。然后,基于高频性、高相关性等原则,围绕“环境”“社会”与“治理”三个核心维度,从词频最高的前20000个字词中人工提取出313个ESG关键词以构建ESG关键词词典,频次最高的前200个关键词如图1所示。最后,虽然我国的ESG 信息披露体系仍处于萌芽阶段,进行ESG 年报披露的企业数量较少,但由于利益相关者的要求,企业会在年报中开设ESG 信息披露环节或在其他环节中披露ESG 信息,为了满足准确回归结果对大样本数据的需求,本文选择以企业年报作为ESG 信息载体进行关键词提取。

基于上述分析,本文从巨潮资讯网下载了2011 ~2022年我国A 股上市公司年报并进行了同样的预处理操作,再借助自行构建的ESG关键词词典进行ESG关键词提取与统计,得到企业当年年报的ESG词频(ESG_words)。

2.解释变量:同群企业ESG“言行不一”程度均值(Incons_ind)。该指标指除去企业自身以外,同年同行业其他企业ESG“言行不一”程度的均值。本文参照Manski(1993)的做法,构建了本文的核心解释变量,模型如下:

其中,i、j、t分别表示个体、行业、年份,N代表当年行业内企业数量。

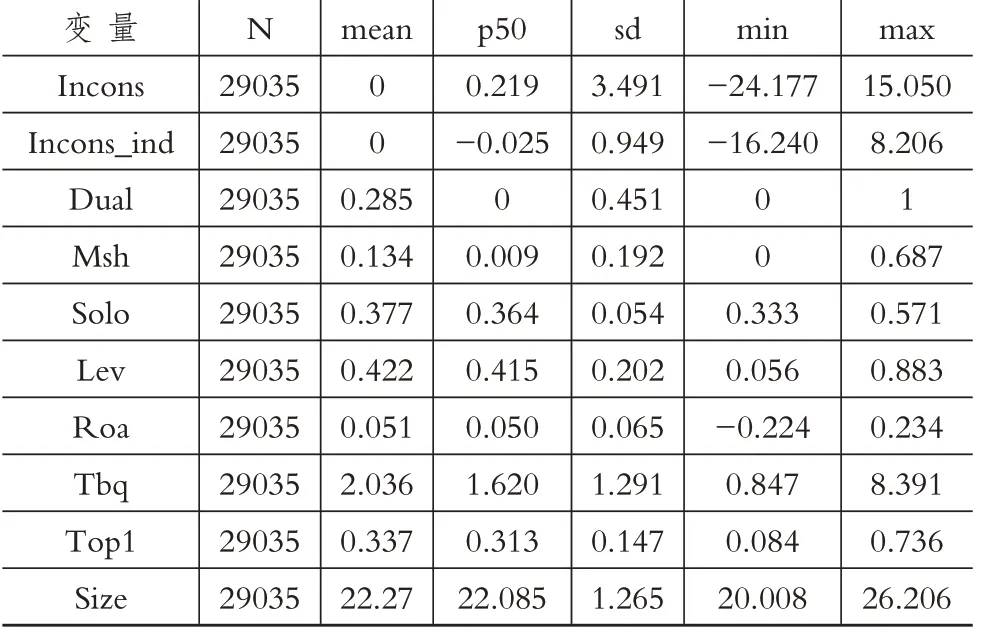

3.控制变量。ESG“言行不一”同群效应与企业经营发展能力、治理结构等要素紧密关联,由此本文控制了两职合一(Dual)、管理层持股比例(Msh)、独立董事占比(Solo)、资产负债率(Lev)、资产净利率(Roa)、托宾Q值(Tbq)、股权集中度(Top1)、企业规模(Size)等变量。此外,回归模型均控制了行业、省份和年份交互的固定效应。具体变量定义如表1所示。

表1 变量定义

(三)模型构建

为了检验H1,本文构建了如下基准回归模型:

其中,i、t分别表示个体、年份,CVs代表所有控制变量。此外,本文的回归模型均控制了行业(δj)、省份和年份交互(λp×μt)的固定效应,其中行业按照中国证监会2012 年行业分类标准划分,ɛi,t为随机扰动项,且采用企业个体层面的稳健聚类。

五、实证分析

(一)描述性统计

表2 中为主要变量的描述性统计结果。可以看到,Incons 的中位数稍大于0,说明超过半数的企业是“行大于言”的。但Incons 的极端值存在着明显差异,其最小值-24.177的绝对值远大于最大值15.050,显然,与“言过于行”相比,企业将“行过于言”视为一种“锦衣夜行”的行为,而某些企业为贪图可能存在的短期利益愿意在“言过于行”的路上走得更远。

表2 描述性统计

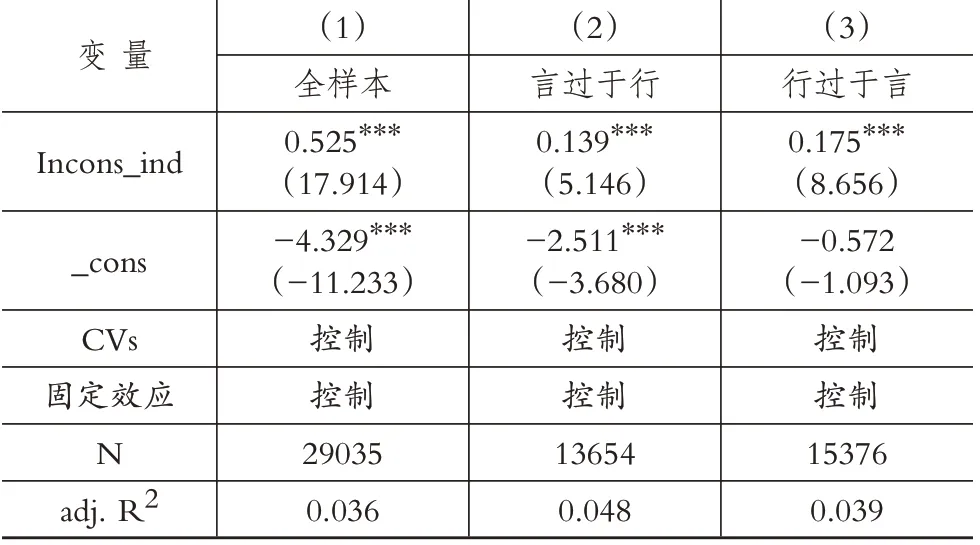

(二)基准回归

表3 中报告了基准回归结果。可以发现,列(1)中同群企业ESG“言行不一”程度均值(Incons_ind)的系数在1%的水平上显著为正,初步说明ESG“言行不一”的同群效应显著存在。在保持其他条件不变的情况下进行分组回归发现,列(2)、列(3)中同群企业ESG“言过于行”与“行过于言”程度均值的回归系数均在1%的水平上显著为正,说明无论是全样本还是“言过于行”“行过于言”分组情况下,同群效应均显著存在。据此可以初步认为H1成立,即企业ESG“言行不一”存在同群效应,且这种同群效应同样存在于“言过于行”与“行过于言”现象中。

表3 基准回归

(三)稳健性检验

1.内生性讨论。

(1)工具变量法。为解决潜在的遗漏变量、反向因果、度量误差等内生性问题,本文引入了三个工具变量(IV):①Esg_ind,构建方式为同年份同行业其他企业ESG 评级的均值。企业会时刻观察同行业竞争者的指标变化,自身与竞争目标的差距扩大会激发企业的危机意识,当ESG 评级差距扩大时,企业会自发地调整ESG 信息披露或实践战略来应对潜在的竞争形势变化。②L.Incons_ind,构建方式为同群企业ESG“言行不一”程度均值的滞后一期。当企业个体行为能够带动其他企业随之行动时,则这种同群的模仿行为可能存在反向因果关系,通过引入同群效应的滞后一期作为工具变量进行验证可一定程度上消除反向因果导致的内生性。③Jones_ind,构建方式为同年份同行业其他企业盈余管理水平的均值,此处的盈余管理水平由修正Jones模型所得的可操纵应计利润表示。盈余管理行为常被视作一种机会主义行为(陆正飞等,2008),ESG“言行不一”同样具备机会主义特征,将盈余管理水平作为工具变量能够规避ESG相关的政策性文件冲击,加强识别管理层机会主义与ESG“言行不一”同群效应的关系。进行2SLS回归后结果显示,在第一阶段,三个工具变量与解释变量的回归系数均在1%的水平上显著为正且均通过了不可识别检验与弱工具变量检验。在第二阶段,这三个工具变量与被解释变量的回归系数均至少在5%的水平上显著为正,可见前文结论稳健。

(2)安慰剂检验。为了缓解由于遗漏变量产生的内生性问题,本文将ESG“言行不一”程度(Incons)与同群企业ESG“言行不一”程度均值(Incons_ind)进行随机匹配,产生虚假的同群企业ESG“言行不一”程度(Fake_Incons_ind),并且保持其他变量与同群企业ESG“言行不一”程度一一对应的关系。安慰剂检验抽样1000 次的结果显示,安慰剂检验的核密度系数集中于0,且绝大多数回归系数并不在10%的水平上显著,据此可以得出ESG“言行不一”程度与同群企业ESG“言行不一”程度均值的回归结果并未受到其他未观测到的因素影响,可见前文结论稳健。

2.事件冲击。ESG“言行不一”是企业策略性经营决策的结果,当爆发突发性公共事件时,宏观经济与金融市场也会受到冲击,企业会采取对应的措施来应对各种不确定性风险,而短期内对其他竞争者的模仿行为往往是实现自身利益保护最有效的方式(李秋梅和梁权熙,2020)。针对2015年股灾、2020年疫情的影响,本文剔除2015、2020 年的样本数据重新进行回归以排除外生冲击、放大由于信息披露体系不完善对ESG“言行不一”同群效应的影响,结果发现ESG“言行不一”的同群效应依然在1%的水平上显著存在。

3.重污染行业检验。环境保护部于2010 年发布的《上市公司环境信息披露指南》规定,自2011 年起我国的重污染行业上市公司应定期进行环境信息披露。这降低了重污染企业与外界的信息不对称程度,约束了企业披露虚假ESG 信息的自利行为。与非重污染企业相比,2011年后的重污染企业不会存在严重的“言过于行”同群效应。在对重污染企业进行标记后,本文分别对重污染与非重污染企业进行回归后发现,重污染行业中的“言过于行”同群效应仅在10%的水平上显著,与全样本的显著性相比明显降低,说明该分组中“言过于行”同群效应得到了显著抑制,而“行过于言”同群效应则在1%的水平上显著存在,上述结果验证了前文结论的稳健性。

4.主动ESG报告披露与信息披露欺诈。当前自主披露ESG 报告的企业多属行业头部企业,通常具备庞大的资产规模来支持它们从事ESG实践活动,相较于“锦衣夜行”,这些企业更乐于通过信号传递的方式展示自己的ESG成果,以此来吸引更多投资者的关注、满足利益相关者的需求。从风险厌恶的角度来看,主动披露ESG 报告会招致更多的外部信息使用者对企业ESG 状况的关注,过多的信息披露会增加信息欺诈行为暴露的可能性,因此,具有自利动机的“言过于行”往往在主动披露ESG 报告的企业中更为罕见,“言过于行”的同群效应更不显著。据此,本文对2016 ~2022 年存在过主动披露ESG 报告行为的样本与剩余样本分别进行提取,针对其中存在“言过于行”的样本分别回归后发现,主动披露ESG 报告的企业不存在“言过于行”的同群效应,而非主动披露ESG报告企业的“言过于行”同群效应在1%的水平上显著存在,结果进一步证明了前文结论的稳健性。

5.加入控制变量。本环节基于审计师可能对ESG信息披露情况产生的指导作用,进一步加入“是否由四大审计”的虚拟变量(Big4)作为控制变量,增强对可能存在的遗漏变量的识别。虽然统一准则的缺乏会导致注册会计师对ESG 鉴证的审计压力,但注册会计师具备专业胜任能力,仍能够对企业ESG“言过于行”现象实现一定程度的约束,故在加入控制变量Big4 重新进行回归后发现,企业ESG“言过于行”同群效应仍在1%的水平上显著存在,前文结论依然稳健。

限于篇幅,稳健性检验结果未予列示。

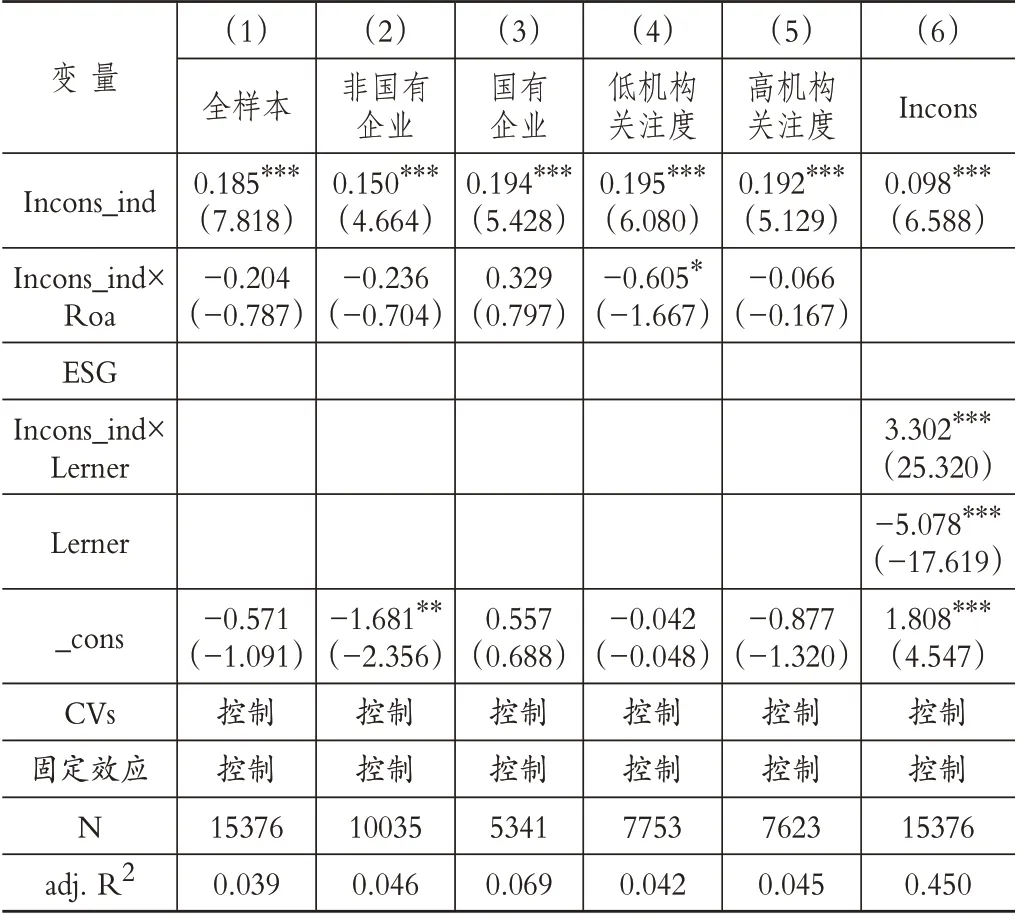

(四)机制检验

1.基于内部能力与外部环境视角。将经营能力(Roa)视作内部能力,进一步加入Roa 与Incons_ind 的交互项对H2 进行检验。根据表4 列(1)的结果,Incons_ind×Roa 的系数在1%的水平上显著为负,与主效应的回归系数方向相反,即企业内部能力增强会削弱ESG“言行不一”的同群效应,H2 成立。值得关注的是,通过列(2)、列(3)的结果可发现,这种负向调节作用在非国有企业中仍在1%的水平上显著存在,但在国有企业中这种调节作用并不存在。对比列(4)、列(5)同样可以发现,这种负向调节作用在低机构关注度企业中仍然在1%的水平上显著存在,但在高机构关注度企业中不存在。进一步细分样本后观察列(6)~列(9)可知:在非国有企业中,列(6)中交互项系数在5%的水平上显著为负,列(7)中交互项系数仅在10%的水平上显著为负,且回归系数稍小;而在国有企业组中,交互项的系数均不再显著。由此可发现,企业经营能力虽然会抑制ESG“言行不一”的同群效应,但政治要求、监管压力、机构投资者施压等外部条件会不同程度地影响经营能力对同群效应的负向调节作用,H3成立。

表4 机制检验

2.基于“言过于行”视角的进一步分析。通过表5 列(1)的结果可知,企业经营能力的确会阻碍ESG“言过于行”的同群效应。比较列(2)、列(3)的结果可以发现,经营能力的调节效应在非国有企业中依然存在,但在国有企业中不存在。在机构投资者关注度层面,列(4)、列(5)的结果说明经营能力的调节效应在低机构关注度企业中依然存在,但在高机构关注度企业中并不存在。进一步比较列(6)~列(9)可以发现:列(6)中交互项系数在5%的水平上显著为负,经营能力的调节效应在低机构关注度的非国有企业存在;列(9)中交互项系数在10%的水平上显著为负,经营能力的调节效应在高机构关注度的国有企业中存在。经营能力能够在外部压力较小的企业中对ESG“言过于行”同群效应发挥治理效应,随着外部压力的增加,这种治理效应会消失,而在国有资本与机构投资者带来的双效监管作用下,经营能力对ESG“言过于行”的治理效应重新发挥作用。

表5 “言过于行”视角的机制检验

3.基于“行过于言”视角的进一步分析。通过表6列(1)~列(5)的结果可发现,仅在低机构关注度组中,企业经营能力才会影响企业ESG“行过于言”的同群效应。在前文的研究框架下,本文认为企业“行过于言”同群效应一定程度上受外部监管压力的影响,但更多的是受到其内部能力的驱动。

表6 “行过于言”视角的机制检验

“行过于言”的企业往往具备稳健的经营能力以供给充分的ESG 投入资源,它们有能力承担足够的试错成本来发掘ESG 实践带来的价值,从资源基础理论来看,企业的ESG 行为能够为自身产品、技术或品牌等赋予独特的内在特质,带来更大的边际利润空间,使企业具备更强的市场势力。史晓红等(2023)发现,ESG表现能够通过降低交易成本、提高生产效率等增强企业的市场势力。从动态竞争理论来看,行业内其他企业市场势力变动会激发焦点企业的战略变革,焦点企业效仿其他企业通过改善ESG表现提高市场势力的行为,掀起改善ESG 表现的竞赛,使得ESG 表现与市场势力之间存在正反馈的关系。此外,这些企业具备了充分的ESG 实践能力,不需要冒着“声誉效应”被破坏的风险来实施信息扭曲行为,而是借着“实干家”的身份为自身产品赋予更高的单位边际利润。本文参考史晓红等(2023)的指标构建方法,构造同群企业ESG“言行不一”程度均值(Incons_ind)与市场势力(Lerner)的交互项进行回归分析,由于表6列(6)中,Incons_ind×Lerner 的系数在1%的水平上显著为正,说明市场势力的提高能够强化ESG“行过于言”的同群效应。综上可知,“行过于言”有利于塑造企业ESG“实干家”的形象,通过“声誉效应”促进企业实现单位边际利润或市场势力的提升,在动态竞争机制影响下,行业内的焦点企业受到逐利驱使而效仿其他企业的ESG“行过于言”行为。

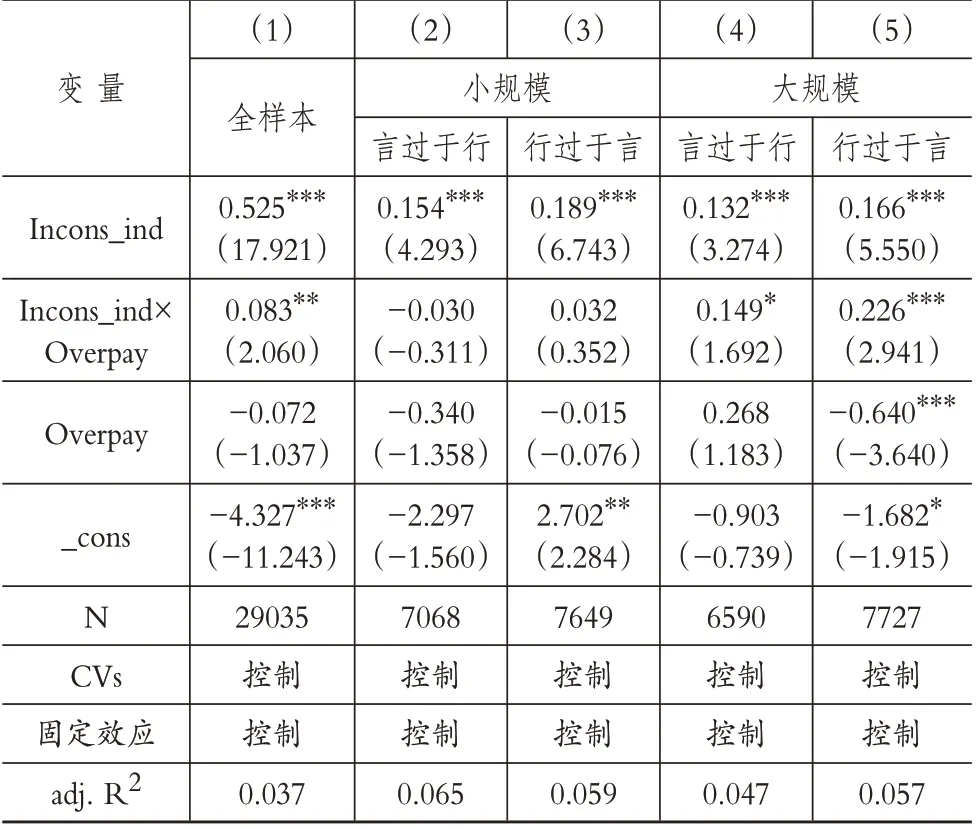

(五)异质性分析

1.基于超额薪酬视角。管理层超额薪酬是企业对管理者经营管理能力的一种认可,企业希望通过这种实质性的奖励手段促使管理者无保留地发挥其公司管理能力。有效契约理论认为,更多的薪酬能够让管理者减少自利行为(吕峻,2019)。从风险厌恶的角度来看,充足的“阳光收入”能够让管理者不再对可能存在的“灰色收入”想入非非。超额薪酬也意味着股东可能对相关管理者“委以重任”,以满足企业利益相关者对特定成果的需求。董事会与股东为了向企业利益相关者兑现ESG 承诺,可能会赋予高管更多的薪酬,以优化企业ESG 表现,但高额薪酬并不意味着高管不会做出损害企业利益的自利行为,高管能够通过在年报中不断地描绘企业未来的ESG 展图、重复强调或是夸大企业当前履行的ESG 承诺,以塑造“纸面上”良好的ESG 表现。本文参照权烨和王满(2022)的方法构建了超额薪酬指标(Overpay)进行分析。由表7列(1)的结果可发现,交互项Incons_ind×Overpay 的系数在5%的水平上显著为正,说明超额薪酬的增加会促进ESG“言行不一”同群效应。杜胜利和翟艳玲(2005)认为,企业规模是超额薪酬的首要决定因素,且相较大规模企业,小规模企业往往缺乏充足的资本用以推动更好的ESG 实践,获得超额薪酬的高管迫于可调配资源不足而无法如约实现ESG表现的改善,但为了在短期内应付股东等并获得丰厚的收益,会在年报中“夸夸其谈”,从而导致所披露的ESG 情况好于实际的ESG成果,甚至存在“漂绿”现象。

表7 超额薪酬视角的异质性分析

本文根据企业规模进行分组回归后发现,列(2)中Incons_ind×Overpay的系数并不显著,说明不必过于担心小规模企业赋予高管超额薪酬后,管理层释放冗余的ESG信息导致“言过于行”情况出现,而列(4)中交互项系数在10%的水平上显著为正,即大规模企业赋予高管超额薪酬后,其ESG“言过于行”的同群效应会被增强。列(3)中交互项系数并不显著,而列(5)中交互项系数在1%的水平上显著为正,说明在大规模企业中,获得超额薪酬的高管更愿意推动企业成为朴素型ESG“实干派”,推动企业落地实质性的ESG 措施、落实可鉴证的ESG 项目等,与行业内其他企业呈现出“内卷”式竞争局面,而非倾向于通过“漂绿”来谋取私利。

2.基于市场集中度视角。Aerts 等(2006)研究行业内模仿行为时发现,较高的市场集中度会强化企业对同行企业的模仿行为。为此,本文构建了HHI 与CR4 指标以衡量市场集中度,用于探索市场结构对企业ESG“言行不一”同群效应的影响。其中:HHI=sum[(Xi/X)2],Xi为单个公司的营业收入,X 为该公司所属行业的营业收入合计;CR4 为最大的四家企业的营业收入占总营业收入的百分比。较低的市场集中度意味着市场竞争较为激烈,反之,则说明市场竞争程度较低。由此本文进行了进一步的分组回归。由表8 列(1)~列(4)可以发现,在低市场集中度组,“言过于行”的同群效应并不显著,而“行过于言”的同群效应在1%的水平上显著存在。这可能是因为在低市场集中度环境中,企业面临更大的竞争压力,为了生存和发展,它们可能被迫采取更多实际行动以满足社会和消费者日益增加的ESG 期待,试图通过这些行动在消费者中建立起良好的口碑,从而在竞争中获得优势。

表8 市场集中度视角的进一步分析

由列(5)~列(8)结果可发现,高市场集中度条件下,“言过于行”与“行过于言”的同群效应均在1%的水平上显著存在。在市场集中度较高的行业中,市场常被少数大公司支配,这些大公司有更多的资源和能力开展ESG 相关实践,“言过于行”的同群效应得以在彼此间激荡。当上层企业掀起的“ESG 风暴”引导外界利益相关者对本行业企业ESG 表现产生新要求时,非上层企业或将不得不顺应潮流来应对政府、投资者等群体的期望与要求,但ESG 实践会对那些弱资金配置企业的核心业务产生明显的“挤出效应”,而披露更多的“展望”型ESG 信息则成为它们短期内迎合利益相关者的“灵丹妙药”。

大企业通常对市场披露更多信息和产生更强的影响力,这可能会加剧信息不对称问题。大企业可能选择不全面披露ESG 信息,以避免向竞争对手透露太多信息,或者担忧过度的信息披露会引来过多的公众和媒体关注,避免当企业无法如期履行ESG 承诺时被媒体或竞争对手冠以“漂绿”的无妄之灾。另外,这些头部企业可能没有足够的动力在年报中披露具体的ESG 行为,因为这并不会在竞争中给予其明显的优势,它们往往具备着较为优秀的业绩表现,相对较多地披露ESG 行为可能会挤兑经营业绩的表现空间。

六、结论与启示

鉴于我国正处于ESG信息披露体系尚未完善的背景下,本文基于前景理论、利益相关者理论等对企业ESG“言行不一”同群效应进行了探讨,并通过将“言行不一”分离为“言过于行”与“行过于言”后对两者的同群效应进行检验,有效地探讨了利益相关者冲突、管理层自利等视角下的同群效应动机。本文研究发现:第一,企业ESG“言行不一”“言过于行”与“行过于言”均具有显著的行业同群效应。第二,企业内部能力对ESG“言过于行”同群效应具有抑制作用,这种抑制作用会受到政府、监管部门或机构投资者的影响而产生差异。对于ESG“行过于言”同群效应,经营能力的调节作用受上述外部环境影响甚微,而市场势力作为企业内部能力的一种,对ESG“行过于言”同群效应产生正向调节作用。第三,小规模企业高管获得超额薪酬不会对ESG“言行不一”的同群效应产生影响,而大规模企业高管超额薪酬会在一定程度上强化ESG“言行不一”的同群效应,且对“行过于言”的强化作用大于对“言过于行”的强化作用。第四,低市场集中度下,企业存在显著的ESG“行过于言”同群效应。高市场集中度下,ESG“言行不一”的同群效应显著存在。

上述研究成果带来的启示如下:第一,政府有关部门应继续加强对央企、国企的ESG 信息披露管理以实现对强制披露规则范围的确立,在以央企、国企为规则确定对象的前提下对非国有企业ESG信息披露与实践面临的难点与痛点进行再考量,加大对非国有企业的纾困力度以谋求各层面经营主体的全面可持续发展。第二,良好的可持续发展表现为资本市场的价值投资带来了投资偏向,企业披露的ESG 信息失真将导致投资者面临的投资收益率和风险水平与预期产生显著差异,故监管部门对ESG 信息披露的监督效果应得到足够的重视与强化。第三,较强的生产经营能力是企业实现可持续发展的前提,虽然ESG评级作为一种有效的量化工具为企业吸引了相应的资本,但由于ESG 评级体系子指标的可见性,企业资金直接挪用于美化ESG 评级的行为是因果倒置的“伪ESG”表现,从可持续发展视角来看属于“百害而无一利”,需要相关部门与学者进一步寻求抑制这种“指标游戏”的办法。第四,与ESG相关的鉴证体系和方法论亟需形成,以约束ESG 信息披露,真正发挥ESG 信息的社会价值。

【 主要参考文献】

陈晓珊,刘洪铎.机构投资者持股与公司ESG表现[J].金融论坛,2023(9):58 ~68.

杜胜利,翟艳玲.总经理年度报酬决定因素的实证分析——以我国上市公司为例[J].管理世界,2005(8):114 ~120.

李秋梅,梁权熙.企业“脱实向虚”如何传染?——基于同群效应的视角[J].财经研究,2020(8):140 ~155.

李宗泽,李志斌.企业ESG信息披露同群效应研究[J].南开管理评论,2023(5):126 ~138.

林晚发,赵仲匡,宋敏.管理层讨论与分析的语调操纵及其债券市场反应[J].管理世界,2022(1):164 ~180.

陆正飞,祝继高,孙便霞.盈余管理、会计信息与银行债务契约[J].管理世界,2008(3):152 ~158.

吕峻.股权性质、管理层激励和过度投资[J].经济管理,2019(9):160~174.

权烨,王满.资本市场开放对高管超额薪酬的影响——基于陆港通的经验证据[J].财经问题研究,2022(6):63 ~71.

史晓红,江泽源,白东北.ESG表现如何提升企业市场势力——来自上市公司的证据[J].产业经济评论,2023(5):109 ~125.

谭劲松,林雨晨.机构投资者对信息披露的治理效应——基于机构调研行为的证据[J].南开管理评论,2016(5):115 ~126+138.

王翌秋,谢萌.ESG 信息披露对企业融资成本的影响——基于中国A 股上市公司的经验证据[J].南开经济研究,2022(11):75 ~94.

肖华,张国清,李建发.制度压力、高管特征与公司环境信息披露[J].经济管理,2016(3):168 ~180.

Aerts W.,Cormier D.,Magnan M..Intra-industry imitation in corporate environmental reporting:An international perspective[J].Journal of Accounting and public Policy,2006(3):299 ~331.

Chen Z.,Xie G..ESG disclosure and financial performance:Moderating role of ESG investors[J].International Review of Financial Analysis,2022:102291.

Fiegenbaum A.,Hart S.,Schendel D..Strategic reference point theory[J].Strategic Management Journal,1996(3):219 ~235.

Graves S.B.,Waddock S.A..Institutional ownership and control:Implications for long-term corporate strategy[J].Academy of Management Perspectives,1990(1):75 ~83.

Li J.,Shi Z.,He C.,et al..Peer effects on corporate R&D investment policies:A spatial panel model approach[J].Journal of Business Research,2023(158):113667.

Manski C.F..Identification of endogenous social effects:The reflection problem[J].The Review of Economic Studies,1993(3):531 ~542.

Raimo N.,Caragnano A.,Zito M.,et al..Extending the benefits of ESG disclosure:The effect on the cost of debt financing[J].Corporate Social Responsibility and Environmental Management,2021(4):1412 ~1421.

Seo H..Peer effects in corporate disclosure decisions[J].Journal of Accounting and Economics,2021(1):101364.

Su Z.,Wang L.,Liao J.,et al..Peer effects in corporate advertisement expenditure:Evidence from China[J].Research in International Business and Finance,2023(64):101808.

Wu X.,Li Y.,Feng C..Green innovation peer effects in common institutional ownership networks[J].Corporate Social Responsibility and Environmental Management,2023(2):641 ~660.

Yu E.P.,Van Luu B.,Chen C.H..Greenwashing in environmental,social and governance disclosures[J].Research in International Business and Finance,2020(52):101192.