共同富裕统计测度及动态演进研究

余 卫(博士),朱学博,杨 珂(博士)

一、引言

到21 世纪中叶,我国将分三个阶段逐步实现全体人民基本共同富裕。从逻辑进程看,这三个阶段层次递进,目标导向由低到高,任何一个环节的滞后都将影响共同富裕建设全局。评价每一阶段的目标任务是否如期完成,将关系到整个共同富裕建设的逻辑进程,因此习近平总书记指出“要抓紧制定促进共同富裕行动纲要,提出科学可行、符合国情的指标体系和考核评估办法”(习近平,2021)。

国内目前关于共同富裕的研究有很多,量化测度方面也有较多文献可供参考。相关文献大概可以分为两类。一类是基于共同富裕某一特征的测度。比如:樊增增和邹薇(2021)、沈扬扬等(2018)从反贫困角度探讨如何促进贫困人口实现共同富裕;张磊等(2019)、孙敬水和董立锋(2012)则着眼于收入分配层面,从缩小收入分配差距、缓解收入不平等角度研究促进共同富裕的方法;翁杰和王菁(2019)、龙莹(2012)从扩大中等收入群体规模的角度来探讨实现共同富裕的路径。另一类是通过构建统计评价指标体系来测度共同富裕的水平和实现程度。比如:解安和侯启缘(2022)从就业与收入、社会福利、生活质量、健康状况、人力资本和精神生活等六个维度构建了共同富裕评价指标体系;陈丽君等(2021)从发展性、共享性和可持续性三个维度构建了共同富裕指数模型;吕新博和赵伟(2021)从教育、健康、生活水平和生活环境四个维度构建了共同富裕评价指标体系;刘培林等(2021)构建了包含总体富裕程度和发展成果共享程度两个层面的共同富裕评价体系。但是以往研究多从整体角度看待共同富裕,对于“共同”和“富裕”的协同性挖掘不深,不少文献在指标构建时与高质量发展指标体系、全面建成小康社会指标体系高度雷同,没有凸显出物质富裕和精神富裕二者的核心地位,也没有考虑到共同富裕的可持续发展问题,很难体现共同富裕的独特性。

从国际层面看,尽管国外并没有共同富裕评价指标体系这一明确说法,但是有与之价值理念相类似的提法,如人类发展指数、多维贫困指数、幸福指数等。但遗憾的是,上述指标体系多数是基于西方发达国家制度体系而设计的,评价的是以私有制为基础的福利型社会建设水平。而从底层逻辑上来看,我国的“共同富裕”是“消除两极分化和贫穷基础上的普遍富裕”,是以人民群众共同占有生产资料为前提的。因此,按照西方制度设计的评价体系,我国各类指数的评分始终难以取得较高的排名,而且如果强行按照西方指标体系来评价我国的共同富裕进程,必然会引致公共政策的巨大偏差。这也就意味着,要想科学、客观地评价我国共同富裕的建设进度,还需要结合中国社会发展的实际并在统计层面给出新的证据。

本文可能的边际贡献在于以下三个方面:首先,共同富裕应当是生产力与生产关系的对立统一,按照这一科学内涵,本文从生产力和生产关系的角度构建“共同度”和“富裕度”两个子系统,并进一步按照耦合理念设计“共同富裕协调发展度指数模型”,在技术层面更好地刻画共同富裕的核心内涵;其次,抓住共同富裕的本质内容,以物质富裕和精神富裕为出发点,融合共同富裕可持续发展的内在要求,聚焦共同富裕建设的核心矛盾;最后,通过Kernel 密度估计、Markov 链、收敛性等方法检验我国共同富裕的动态演进特征,为科学把握我国共同富裕总体进程提供新的视角。

二、共同富裕的维度分解和指标体系构建

(一)共同富裕的维度分解

共同富裕是生产力和生产关系的对立统一,是“共同”和“富裕”二者的有机结合,是人民群众物质生活和精神生活的双富裕。其中:“共同”是生产关系在分配领域的体现,揭示的是人民群众对社会财富的占有方式;“富裕”是生产力发展水平的最终结果,体现的是全体人民对社会财富占有量的多少。从这一角度来看,可以在逻辑上将共同富裕分解为“共同度”和“富裕度”两个维度(陈正伟和张南林,2013;冯苑和聂长飞,2024)。所谓共同度,指的是全社会所有成员之间生活水平、生活质量的趋同性;所谓富裕度,则指的是全体居民的富裕程度,当然此处的富裕不仅仅指物质文明的富裕,还包括精神文明、生态文明、社会文明等维度,是一个综合性的指标,所以不能用单纯的经济学术语来描述。

(二)指标体系的构建

基于共同富裕的本质内涵和维度分解,本文认为构建共同富裕评价指标体系必须满足四个基本条件:一是既要能够充分反映“共同”和“富裕”各自的特点及作用,又要与整体共同富裕相契合;二是共同富裕不是昙花一现式的富裕,也不是现时的共同富裕,而是可持续发展的、不损害后世发展利益的长时期共同富裕,因此必须在共同度指标体系和富裕度指标体系中体现可持续这一理念;三是共同富裕是一个综合性极强的概念,涉及经济、政治、文化、社会、生态等多个方面,因此其指标体系也应该是一个复合型指标体系,但是不能追求面面俱到,要选取少而精、具有代表性的指标来反映共同富裕的整体水平;四是要能反映物质富裕和精神富裕这两个基本要求。本文依据以上原则,参考李金昌和余卫(2022)、陈丽君等(2021)、陈宗胜和杨希雷(2023)等学者的研究成果,并结合本文对共同富裕的理解,构建了共同富裕评价指标体系,见表1。

表1 共同富裕评价指标体系

三、测算方法与数据处理

(一)共同富裕度的测算方法及评价标准

由前文分析可知,共同富裕是共同和富裕的有机结合,只有二者协调发展才是理想中的共同富裕发展形态。对于两个系统协调度的测度,假设P(X)和Q(Y)分别表示共同度和富裕度的评价函数,则有:

式中,P(X)和Q(Y)分别表示共同度指数和富裕度指数,ai和bj分别表示共同度和富裕度评价指标的具体权重,Xi和Yj分别表示共同度和富裕度具体指标的标准化数值。那么,测度两个系统P(X)和Q(Y)协调度的常用方法为:

其中,C为共同富裕综合协调度指数。

对于共同度和富裕度的综合发展水平,可以通过每个系统发展水平的加权平均计算得到:

其中:D为共同富裕综合发展度指数;η、γ分别为富裕度和共同度两个系统的权重,二者相加等于1。本文参考陈宗胜和杨希雷(2023)的做法,认为共同度和富裕度的重要性是同等的,因此采用均等化的处理方法,即η=γ=0.5。那么综合反映共同富裕实现程度的计算方法即为综合协调度和综合发展度相乘之后的算术平方根,公式为:

其中,V为共同富裕为协调发展度指数。

进一步,需要一个具体等级标准来反映共同富裕度所处的水平,这样才能够对我国共同富裕所处的方位有一个较为清晰的理解。参考范柏乃等(2014)、皮建才和宋大强(2021)所制定的划分标准,参照共同和富裕协调系数的大小将我国共同富裕度评价标准划分为十个具体等级,见表2。

表2 共同度和富裕度协调发展评价标准

(二)数据处理

本文采用德尔菲法和熵权法进行组合赋权,根据专家意见,对共同度、富裕度指标体系下的3个二级指标分别赋权为0.35、0.35、0.30,然后通过熵权法对标准化后的指标进行处理,获得各指标的权重。

本文构建的指标体系中,大多数指标的原始数据都可以从《中国统计年鉴》《中国金融年鉴》《中国城市统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》以及各省统计年鉴中获取,部分数据只需进行简单计算即可获得,但是劳动报酬占GDP比重、慈善捐助占GDP比重和中等收入群体规模3个指标目前很难获得准确数据。因此在实际计算时,劳动报酬占GDP 比重采用人均可支配收入占人均GDP 比重代替。慈善捐助占GDP比重和中等收入群体规模参考李金昌和余卫(2022)的计算方法,其中:将福利彩票销售额占GDP比重作为慈善捐助占GDP比重的替代指标;对于中等收入群体规模,首先使用历年中国家庭收入调查数据推算出全国中等收入群体规模,然后以各省人均可支配收入除以全国人均可支配收入作为转换系数,接着将转换系数与国家中等收入群体规模相乘计算出各省各年中等收入群体规模,最后按照趋势外推法估算2019年、2020 年数据。按照以上思路,本文共得到一个包含31个省份的面板数据,窗口期为2011 ~2020年。

四、共同富裕指数测算结果分析

(一)我国共同富裕总体水平及特征

1.我国共同富裕协调发展度逐年提高,由濒临失调走向勉强协调阶段。表3 列示了2011 ~2020 年我国共同富裕协调发展度,数据显示我国共同富裕协调发展度指数由2011 年的0.479 增加到2020 年的0.594,年均增幅为2.41%,在2011 ~2012 年期间属于濒临失调状态,从2013年开始我国进入共同富裕勉强协调阶段,说明党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视共同富裕,将逐步实现全体人民共同富裕摆在更为重要的位置取得了积极成果。

表3 2011 ~2020年我国共同富裕协调发展度

2.富裕度指数和共同度指数同步发展,但是二者之间的差距并没有进一步缩小。富裕度指数由2011 年的0.19上升到2020年的0.306,年均增幅为5.43%,共同度指数由2011 年的0.29 上升到2020 年的0.415,年均增幅为4.07%,这说明两个指数都呈现出稳步向好的发展态势。与此同时也要看到,富裕度指数始终低于共同度指数,且二者之间的差距并没有减小的趋势,从2011 年开始富裕度指数就和共同度指数不在一个评价等级上,二者之间的差距由2011 年的0.1 轻微扩大到2020 年的0.109,说明当前我国共同富裕建设最为关键的问题依旧在于发展的不充分性。

(二)分区域共同富裕实现程度及时空演化特征

表4 列示了我国四大区域及31 个省份2011 ~2020 年共同富裕协调发展度指数,表中数据鲜明地反映了三个主要特征。

表4 2011 ~2020年我国各省份及区域共同富裕协调发展度指数

1.我国各省共同富裕协调发展度总体水平不高。从均值来看,仅有北京、上海两直辖市的共同富裕协调发展度指数均值在0.7以上,处于中级协调状态;浙江、江苏、广东3 个省份的共同富裕协调发展度指数均值在[0.6,0.7)之间,处于初级协调状态;山东、天津等13个省份的共同富裕协调发展度指数均值在[0.5,0.6)之间,处于勉强协调状态;而山西、江西等12 个省市的共同富裕协调发展度指数均值在[0.4,0.5)之间,处于濒临失调状态;西藏自治区的共同富裕协调发展度指数均值在[0.3,0.4)之间,处于轻度失调状态。由此可见,我国41.94%的省份还处于共同富裕失调状态。

2.北京市共同富裕协调发展度指数均值最高,浙江省连续多年成为我国省区共同富裕发展最协调的地区。2011 ~2020 年间,北京市共同富裕协调发展度指数均值为0.753,在31个省份中排名第一,说明北京市在共同富裕建设方面走在全国前列。同时,十年间浙江省共同富裕协调发展度指数均值为0.698,在全国省区层面排名第一。在此期间,浙江省跨越了两个评价等级,2012 年由勉强协调跨入初级协调阶段,2015年由初级协调进入中级协调阶段,从勉强协调到中级协调总共仅用时三年,在所有省份中用时最短,并且从2013 年开始浙江省超越江苏省成为我国省区共同富裕协调发展度指数最高的省份,这充分证明了党中央国务院选取浙江省作为高质量发展建设共同富裕示范区的正确性。而均值最低的是西藏自治区,共同富裕协调发展度指数仅为0.367,处于轻度失调状态。

3.四大区域之间的共同富裕协调发展度差距较大,呈现出明显的梯度性特征。我国四大区域的共同富裕协调发展度指数均值的关系是:东部地区>中部地区>东北地区>西部地区。具体来看,整个东部地区在2011 ~2020年间的共同富裕协调发展度指数均值为0.627,处于初级协调状态,中部和东北地区处于勉强协调状态,而西部地区的共同富裕协调发展度均值在[0.4,0.5)之间,处于濒临失调状态。从十年间四大区域共同富裕协调发展度指数均值的变化情况看,东部地区、中部地区、西部地区和东北地区分别增加了0.123、0.111、0.115和0.083,总体呈现东高西低的递减态势。由此揭示,我国共同富裕发展水平在时空分布上显示出梯度性下降的特征。

五、共同富裕协调发展度的动态演进分析

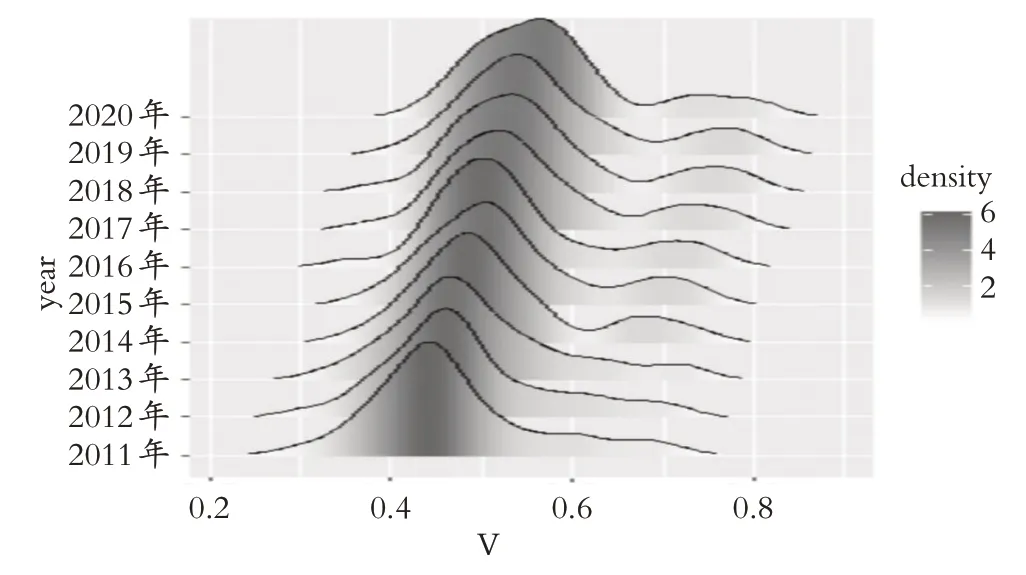

共同富裕目标的实现是一个循序渐进的过程,为了直观反映我国共同富裕水平在近十年的变化情况,合理评估其发展状态并科学预测未来趋势,利用Kernel 密度估计从时间、空间维度对共同富裕的发展水平进行拟合,同时利用Markov 链对共同富裕的地区状态转换、长期稳态趋势进行衡量。

(一)基于Kernel密度估计的共同富裕协调发展度演变趋势

根据Kernel 密度估计方法对共同富裕协调发展度指数的密度分布形态以及随时间维度的动态演变规律进行分析,得到图1。从主峰分布位置来看,呈现较为明显的右倾趋势,表明共同富裕协调发展度随时间变化得到了显著提升,与前文分析结论保持高度一致;从主峰分布形态来看,2011 ~2020 年我国31 个省份共同富裕协调发展度指数分布的峰值整体有所下降且宽度逐年增大,揭示出各地由于经济社会发展状况不同,共同富裕建设出现了增长速度不均、发展水平不齐的差异性变化;从分布延展性角度而言,随时间推移分布曲线右侧产生了明显的凸起,拓宽特征较为显著,表明部分地区在近年来共同富裕建设速度加快,地区间的差异分化逐渐明显;从极化特征来看,2014 年开始我国共同富裕协调发展度指数分布存在轻微的双峰现象,并有进一步强化的趋势,但侧峰远低于主峰,意味着各地共同富裕水平呈现微弱的两极分化特征,共同富裕建设水平较低的省域赶超水平较高的省份较为“乏力”。

图1 共同富裕协调发展度指数核密度曲线

(二)基于Markov链的共同富裕协调发展度演变趋势

按照四分位数将共同富裕协调发展度划分为四个区间:区间Ⅰ为低水平,取值范围为(0,0.46];区间Ⅱ为中低水平,取值范围为(0.46,0.51];区间Ⅲ为中高水平,取值范围为(0.51,0.58];区间Ⅳ为高水平,取值范围为(0.58,+∞)。根据以上划分方法,表5 列示了2011 ~2020年各地区共同富裕协调发展度的动态演变情况。

表5 各地区2011年与2020年共同富裕协调发展度等级

通过计算首尾年份不同等级地区所占比例可知:2011 年低水平与中低水平省域总计占比77.42%,中高水平与高水平总计占比22.58%;2020 年低水平与中低水平省域总计占比22.58%,中高水平占比77.42%。可以发现经过十年发展,我国各地区共同富裕协调发展度等级有了显著性提升,实现了由低水平协调向较高水平协调的历时性跨越。

为进一步探讨我国共同富裕协调发展度发生转移的概率,可以利用Markov链转移概率矩阵来进行计算,表6列示了共同富裕协调发展度指数Markov 链转移概率矩阵。根据测算结果可以发现:首先,转移概率均在上三角部分,表明各地区共同富裕协调发展度均呈现上升趋势;其次,从表中可以看到随着延迟步数的增加,转移矩阵主对角线上的概率占比逐渐减小,上三角部分概率逐渐增加,表明各地区共同富裕协调发展度具有短期稳定性与长期增长性;最后,当n=1、2时,不存在跨状态转移,即短期内不存在跨状态转移,当n=3 时,有4%的低水平地区跨状态增至中高水平,当n=4时,有12%的低水平地区跨状态增至中高水平,有2%的中低水平地区跨状态增至高水平,低水平地区在观测期内未出现跨越两级状态增至高水平的情形。由此可见,我国在近十年的发展中,低水平地区、中低水平地区正在逐步迈向中高水平。

表6 共同富裕协调发展度指数Markov链转移概率矩阵

六、共同富裕协调发展度收敛性分析

(一)σ收敛检验与结果分析

图2 列示了共同富裕协调发展度的σ 收敛结果。由图可知,全国范围内的σ系数整体是下降的,且后两年下降速度明显加快,可以认为存在σ收敛;分区域来看,收敛性最强的是西部地区,可以看出自2013 年开始σ 系数出现快速下降,降幅居四大区域首位,呈现典型的σ收敛特征。东部和中部地区σ 系数变动趋势与全国较为一致,在2019 年之前并未表现出明显的收敛特征,2019 年之后开始显著下降,收敛性逐渐增强。东北地区则呈现阶段性收敛和发散特征,2011 ~2018 年σ 系数整体呈波动上升趋势,趋向于发散特征,2018年后有明显下降,趋向于σ 收敛,因而东北地区共同富裕协调发展度的收敛特征存在一定的动态不稳定性。总体而言,除东北地区外,全国及东、中、西部三个地区均存在σ 收敛特征,表明我国共同富裕建设的非均衡性在逐步减小,展示出一体化协调性的共同富裕发展态势。

图2 共同富裕协调发展度σ收敛图

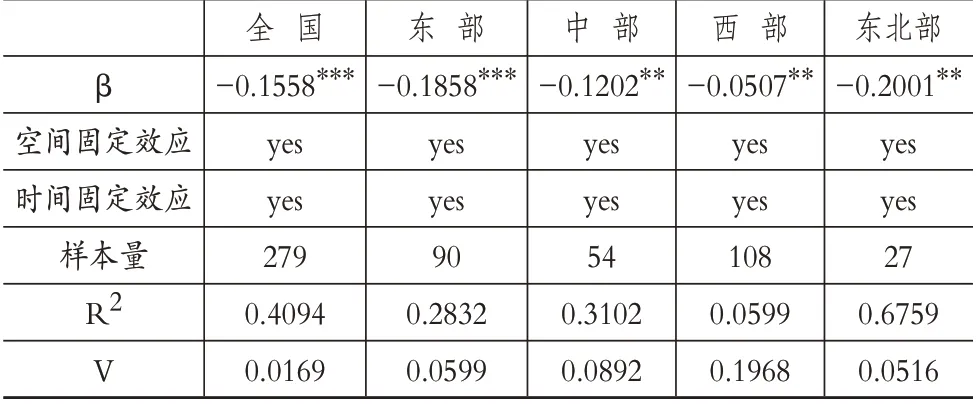

(二)β收敛检验与结果分析

基于地理距离构造权重矩阵,通过LR 检验、Hausman 检验等筛选空间计量模型进行共同富裕协调发展度β收敛的测算。检验结果见表7,可以看到全国及四大区域的收敛系数均为负数,说明全国及各地区均存在β 收敛特征,共同富裕协调发展落后省份的增长率高于原本发展水平较高的省份,存在区域内部的“追赶效应”。从数值上看,全国层面的追赶速度为1.69%,地区层面各有不同,西部地区内省份追赶速度为的19.68%,处于领先水平,其次为中部地区(8.92%)、东部地区(5.99%),东北地区追赶速度较为缓慢,仅为5.16%。整体来看,我国各省份之间共同富裕协调发展度的差异在不断缩小,中、西部地区在不断加快追赶,而东北地区追赶速度有待提升。

表7 共同富裕协调发展水平β收敛结果

七、研究结论

本文从生产力和生产关系对立统一的角度将共同富裕分解为“共同度”和“富裕度”两个子系统,并进一步按照耦合理念设计了“共同富裕协调发展度指数模型”。根据2011 ~2020 年的测度结果可知,我国共同富裕协调发展度具有短期稳定、长期上升的特征,实现了由濒临失调向勉强协调的转变,并且通过Kernel 密度估计、Markov链、σ 收敛、β 收敛等方法检验发现,我国共同富裕总体上存在空间收敛性,但各区域存在增长速度不均、发展水平不齐的特征。

据此,本文认为:一要建设更合理公平的分配体系,提升劳动报酬所占份额(胡建平等,2023);二要强化结对帮扶政策,破除发展过程中“自顾自”的问题,扩大中心城市、发达区域的“外溢效应”,形成东中西部、东北地区优势互补、相互促进的新发展格局;三要关注居民精神富裕状况,为建设共同富裕型社会集聚强大精神动能;四要增强共同富裕的可持续性,为共同富裕的长久稳定发展保驾护航。

【 主要参考文献】

陈丽君,郁建兴,徐铱娜.共同富裕指数模型的构建[J].治理研究,2021(4):5 ~16+2.

陈正伟,张南林.基于购买力平价下共同富裕测算模型及实证分析[J].重庆工商大学学报(自然科学版),2013(6):1 ~5.

陈宗胜,杨希雷.论中国共同富裕测度指标和阶段性进展程度[J].经济研究,2023(9):79 ~97.

樊增增,邹薇.从脱贫攻坚走向共同富裕:中国相对贫困的动态识别与贫困变化的量化分解[J].中国工业经济,2021(10):59 ~77.

范柏乃,张维维,朱华.我国经济社会协调发展评价体系的构建与实际测度研究[J].中共浙江省委党校学报,2014(2):56 ~65.

冯苑,聂长飞.共同富裕评价指标体系构建与实证测度[J].统计与决策,2024(2):73 ~77.

胡建平,干胜道,王文兵.中国劳资收入分配公平的测度研究[J].财会月刊,2023(14):116 ~122.

李金昌,余卫.共同富裕统计监测评价探讨[J].统计研究,2022(2):3 ~17.

刘培林,钱滔,黄先海,董雪兵.共同富裕的内涵、实现路径与测度方法[J].管理世界,2021(8):117 ~129.

龙莹.中国中等收入群体规模动态变迁与收入两极分化:统计描述与测算[J].财贸研究,2012(2):92 ~99.

吕新博,赵伟.基于多维测度的共同富裕评价指标体系研究[J].科学决策,2021(12):119 ~132.

皮建才,宋大强.中国制造业与房地产业协调发展的测度与判断[J].金融研究,2021(9):72 ~90.

沈扬扬,Sabina Alkire,詹鹏.中国多维贫困的测度与分解[J].南开经济研究,2018(5):3 ~18.

孙敬水,董立锋.居民收入差距适度性测度研究[J].经济学家,2012(3):27~36.

翁杰,王菁.中等收入群体的测度方法和应用——基于CHIP 数据的分析[J].中国人口科学,2019(5):43 ~55+127.

习近平.扎实推动共同富裕[J].求是,2021(20):4 ~8.

解安,侯启缘.新发展阶段下的共同富裕探析——理论内涵、指标测度及三大逻辑关系[J].河北学刊,2022(1):131 ~139.

张磊,韩雷,刘长庚.中国收入不平等可能性边界及不平等提取率:1978~2017年[J].数量经济技术经济研究,2019(11):81 ~100.