烟火人情—陶瓷中的汉唐社会掠影

胡雪琪

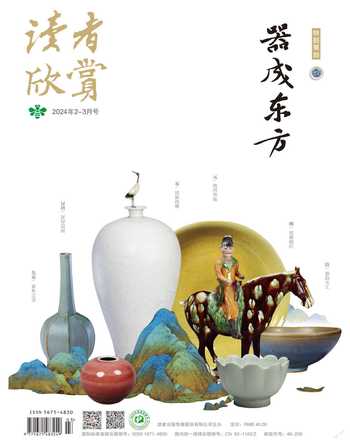

至迟在东汉晚期,成熟瓷器已经出现,到了唐代,瓷业的“南青北白”格局形成。南方的青瓷与北方的白瓷各擅胜场,行销全国甚至海外。同时,陶器的烧造并未因瓷业的繁荣而式微。建筑用陶、随葬明器等,同样需求量极大。陶瓷手工业的发达,使得陶瓷制品深入千家万户,也深深地打上了时代风格的烙印。瓦当、三彩、茶碗、执壶……器物虽不能言语亦不能书写,却以独特的方式让我们知晓藏在它们背后的时代与社会生活故事。

秦砖汉瓦

四神瓦当之青龙纹瓦当 汉 河南博物院藏

古代建筑与古代陶瓷,看似风马牛不相及,但事实上,常见的砖、瓦等建材,都属于建筑陶器。建筑陶器是在烧制日用生活陶器的基础上发展起来的,将陶瓷应用于建筑,在中国古代建筑史上具有重大的意义,体现了中国古代建筑材料的一大革新。

我们常说的“秦砖汉瓦”一词,证明了秦汉时期建筑用陶的辉煌与鼎盛。汉代统治者大兴土木,修建宫苑,板瓦、筒瓦、瓦当等建材的产量,有了较快提升。瓦当指的是筒瓦顶端下垂的部分,即瓦的堵头,位于众瓦之底,造型独特,有半圆形和圆形两种。它不仅便于屋顶排水,还能起到保护美化椽子和屋檐、延长建筑寿命等作用。

夔纹大瓦当 秦 秦始皇帝陵博物院藏

汉代带有装饰图案的瓦当中,比较常见的是云纹瓦当和四神瓦当。云纹瓦当的构图模式,大多是先用弦纹将瓦当分为内外两个同心圆,再把内外圆间的面积分为四个大小一致的扇形,然后填以抽象的卷云纹图样,内圈则装饰成方格纹、网纹、点纹、四叶纹或树叶纹等。汉代,人们普遍追求得道升仙,云纹令人联想起祥云缭绕的仙境,因此成了瓦当装饰的主流图案。而四神指的是青龙、白虎、朱雀、玄武,象征东、西、南、北四个方向的四种神兽。汉代人深信四神与天地万物、阴阳五行有着密切的联系,因此,四神瓦当除了美观,还有辟邪的作用。

南京六朝博物馆内陈列的各式瓦当

文字瓦当也是汉代瓦当的大宗,上面的文字,按内容可分为宫殿类、官署类、祠墓类和吉语类等。宫殿、官署两类,成为考证当时宫殿建筑名称和机构设置的重要证据,如写有上林苑治事处名称的“上林农官”瓦当,甘泉宫遗址出土的“卫”字瓦当(证明当时存在专门职掌防卫之官署)等。常见的吉语瓦当如“千秋万岁”“长乐未央”“汉并天下”,表达了人们对美好未来的期许和汉代自信向上的时代风貌。

汉代瓦当文字多采用篆书书体,文字布局尽量排满瓦当的圆形表面,字形书写的规范让位于装饰的需求,因此大量出现文字变形弯曲、笔画减省等情况,但视觉上十分美观,甚至具有冲击力,可谓后世“艺术字”的先驱,是研究中国古代书法的宝贵资料。

“長乐未央”瓦当 西汉

骑吏画像砖 东汉

重现繁华

三彩骑马男俑 唐 上海博物馆藏

彩绘动物陶盆 汉

中国古人讲究“事死如事生”,尽力为逝者营造与生前相同的另一个世界。秦汉以降,随着陶瓷手工业的发展,陶瓷明器被广泛制作和使用,表现内容十分丰富,涉及社会生活的各个方面。陶瓷质地的仓、灶、井、磨、鸡笼、猪圈、家禽家畜,以及体量硕大的陶楼、成组陶院落等相继出现,翔实真切、全面细致地向今人再现了当时人们的日常生活。

普遍使用模型明器的同时,汉代陶瓷明器也具有一定的地域特征。如河南南阳一带的汉墓中,普遍随葬陶狗。这些陶狗,有的带黄釉或绿釉,有的不上釉,只是朴素的灰陶或红陶。陶狗姿态多样,有卧姿、立姿,还有半起半卧甚至动姿等。呈卧姿的,有的四肢匍匐,缩颈昂首,瞠目竖耳;有的伸颈,嘴巴略张,目视前方。呈立姿的,有的四肢落地,头部高昂,嘴巴大张,耳朵微卷;有的后肢蜷曲,头部前伸,神态机警。陶狗造型写实而富于变化,展现了汉代工匠对生活细致入微的观察和高超的艺术创造能力。

到了唐代,唐三彩的出现使得陶瓷明器的发展达到了新的高峰。唐三彩是盛行于唐代的一种随葬用釉陶器,釉色有黄、绿、白、褐、蓝、黑等,而以黄、绿、白三色为主,所以人们习惯称之为“唐三彩”。

彩绘陶狗 东汉

绿釉陶狗 东汉

彩绘陶羊 东汉

青釉陶屋模型 东汉

从墓葬出土情况来看,唐三彩器物主要有镇墓俑、人物俑、动物俑、生活用具和建筑模型等,其使用在唐玄宗开元、天宝时期达到鼎盛。盛唐时期的三彩天王俑,怒目圆睁,神态威武,形体高大,身材健壮,肌肉线条流畅,将挣扎的小鬼踩在脚下,生动传神,彰显了唐代陶瓷及雕塑艺术的高度成就。

唐代前期政治稳定,社会繁荣,对外贸易发达,丝绸之路上驼铃声声。在唐三彩器物上,也有不少西域文化的印记。

让人叹为观止的唐三彩陶俑

三彩釉陶骆驼载乐俑(局部) 唐 中国国家博物馆藏

三彩骆驼载乐俑 唐 陕西历史博物馆藏

胡人牵驼是唐三彩中常见的题材。高鼻深目的胡人,后面跟着历经长途跋涉的骆驼,驼峰之间放着行囊与货物,体现了唐朝与当时西域诸国之间频繁的贸易往来。陕西历史博物馆收藏的三彩骆驼载乐陶俑,在驼峰上架立平台,平台上铺有色彩斑斓的长毯,长毯上坐着七名男乐伎俑,身穿圆领窄袖长衣,手持各种乐器,正在奏乐。众男乐伎俑中间站立一位女乐伎俑,头微微上仰,面庞丰润,身着白底蓝花的长裙,呈歌舞状。无论是呈现形式还是装饰内容,都体现了明显的西域风格。

陶瓷与唐代音乐之间的联系,不仅体现在舞乐陶俑上。故宫博物院收藏一件唐代鲁山窑花瓷腰鼓,釉面漆黑匀净,散落蓝白色斑块,印证了唐人南卓《羯鼓录》中“不是青州石末,即是鲁山花瓷”的记载。腰鼓本为西域乐器,在隋唐乐舞中被广泛使用。遥想樂队携带各种乐器,骑着骆驼远道而来,在长安搭台演出,广受百姓欢迎的场景,我们仿佛也能感受到开拓进取、博大包容的盛唐气象。

鲁山窑花瓷腰鼓 唐 长58.9cm 鼓面直径22. 2cm 故宫博物院藏

三彩盖罐 唐 通高23.5cm 故宫博物院藏

三彩仕女俑 唐

南京博物院收藏的唐代文物精品

瓷茶相得

邢窑白釉壶 唐 高17.5cm 故宫博物院藏

唐代特有的茶具七星盘

茶,是中国人生活中最传统、最普遍的饮料。悠久的历史、丰富的种类和多种养生功效,奠定了它“国民饮品”的地位。从古至今,中华文化与外来文化频繁交流,许多传统饮食都受到外来文化影响而发生改变,但饮茶这一习惯始终没有被撼动,与茶相配的茶具,也始终以陶瓷制品为主。

早在东汉时期,名医华佗就认为“苦茶久食益意思”。此处的“意思”指思维,长期喝茶有助于大脑清醒,提高思维能力。魏人张揖在《广雅》里面提到喝茶,也注意到茶的提神功效,“其饮醒酒,令人不眠”。《三国志·吴书》记载,吴国的大臣韦曜酒量较小,吴主孙皓刚即位时,很敬重韦曜,每次宴饮都让他少喝酒,或赐他茶汤,以茶代酒。

唐代,饮茶的方式和用具已经有了明确记载。唐代的茶叶采摘后,需要经过特殊处理,用油或蜜等调和后紧压,做成茶饼储存,略似现在的普洱茶,饮茶方式也与现代的冲泡法大相径庭。每次喝茶时,需要先将茶饼碾成细末过筛,再加入盐、糖、干果甚至葱、姜等,与茶末同煮,过滤后饮用。至晚唐五代时,又出现了一种名为“点茶法”的饮茶方式,用茶瓶煮水,把碾好的茶末置于茶盏中,再持瓶向盏中注沸水冲茶。

越窑青釉壶 唐 高14.2cm 故宫博物院藏

越窯海棠式杯 唐高6.6cm 故宫博物院藏

越窑荷叶盏托 唐 高6.6cm 宁波博物院藏

越窑青釉海棠式碗 唐 高10.8cm 上海博物馆藏

复杂的流程从一个侧面说明了饮茶用具的多样。唐代的陆羽在茶学专著《茶经》中专辟一卷,论述煮茶、饮茶的器皿,其中提到饮茶使用的碗。陆羽将各地出产的瓷碗做了排名,认为“越州瓷、岳瓷皆青,青则益茶,茶作白红之色。邢州瓷白,茶色红;寿州瓷黄,茶色紫;洪州瓷褐,茶色黑。悉不宜茶”。青翠的越窑青瓷能够衬托出茶汤的颜色,最适合饮茶使用。如果用白瓷茶碗,会让茶汤隐隐显出红色来。至于其他地方出产的瓷器,如寿州瓷、洪州瓷,更是陆羽认为“不宜茶”的瓷器。虽然陆羽的排名标准是否客观尚有待商榷,但唐代全国瓷业的繁荣景象,从这段论述中可见一斑。

宁波博物院收藏的一套越窑荷叶盏托,即为唐代茶具。器物通体釉色青翠,莹润欲滴,仿佛含着一汪春水。如果用它来盛放茶汤,想必会美得令人不舍得饮用。看到这套茶具,方知唐代诗人赞美越窑瓷器的诗句“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来”绝非虚构。越窑窑址位于今浙江宁波、绍兴一带,或许,在草木华滋的江南烧出的青瓷,釉色也会更显水润葱茏。

邢窑白釉皮囊式壶 唐 通高12.5cm 故宫博物院藏

江南有出类拔萃的越窑青瓷,北方则有类银似雪的邢窑白瓷。正如诗人皮日休所言:“邢客与越人,皆能造兹(瓷)器。圆似月魂堕,轻如云魄起。”邢窑窑址位于今河北邢台,以白瓷为主要产品。陆羽从饮茶角度出发,认为邢窑白瓷不如越窑青瓷,然而事实上,邢窑产品同样畅销各地。唐代李肇《国史补》载:“内丘白瓷瓯,端溪紫石砚,天下无贵贱通用之。”北方陕西、河南、河北等地的唐墓中也常有邢窑白瓷出土。中国国家博物馆收藏了一件邢窑白釉汤瓶,为1956年河南陕县刘家渠唐墓出土,是唐代点茶时盛沸水的汤瓶,或称茶瓶。

白釉“盈”字款执壶及托盘 唐 通高23.9cm 西安市文物保护考古所藏

邢窑产品中还有一类带“盈”字款的。有学者认为,“盈”字当与唐代皇宫大明宫内的“大盈库”有关。“盈”字款白瓷普遍胎质细腻,釉色雪白,应为邢窑专供宫廷的贡品。人皮日休所言:“邢客与越人,皆能造兹(瓷)器。圆似月魂堕,轻如云魄起。”邢窑窑址位于今河北邢台,以白瓷为主要产品。陆羽从饮茶角度出发,认为邢窑白瓷不如越窑青瓷,然而事实上,邢窑产品同样畅销各地。唐代李肇《国史补》载:“内丘白瓷瓯,端溪紫石砚,天下无贵贱通用之。”北方陕西、河南、河北等地的唐墓中也常有邢窑白瓷出土。中国国家博物馆收藏了一件邢窑白釉汤瓶,为1956年河南陕县刘家渠唐墓出土,是唐代点茶时盛沸水的汤瓶,或称茶瓶。

邢窑产品中还有一类带“盈”字款的。有学者认为,“盈”字当与唐代皇宫大明宫内的“大盈库”有关。“盈”字款白瓷普遍胎质细腻,釉色雪白,应为邢窑专供宫廷的贡品。

俗世情味

长沙窑模印贴花褐斑注子 唐 高22.5cm 口径10cm 底径14.5cm 故宫博物院藏

长沙窑白釉绿彩枕 唐 高9.5cm 长16.5cm 宽10cm 故宫博物院藏

如果说越窑与邢窑的瓷器釉色纯净,工艺精良,透出一股“高冷”气质,那么同为唐代著名瓷窑的长沙窑,则充满民间的活泼情致。

长沙窑窑址位于今湖南长沙望城区,以丰富的器形、装饰手法和图案闻名于世。胡人乐舞、椰枣、褐绿彩连珠纹……这些对中国人来说不甚熟悉的纹样,却成功迎合了海外消费者的爱好和需求。长沙窑产品远销日本、朝鲜以及东南亚、西亚、欧洲等20多个国家和地区,在当时的外销瓷中占有相当高的比重。

唐代诗人李群玉有《石渚》一诗,描写长沙窑炉火日夜不熄的情景。“焰红湘浦口,烟浊洞庭云。迥野煤飞乱,遥空爆响闻”,这样的遣词造句或许并非夸张。1999年10月,印尼勿里洞岛海域发现了一艘中国唐代沉船“黑石号”,船上装载着经由东南亚运往西亚、北非的货物。由于出水瓷碗上带有唐宝历二年(826年)题记,结合其他器物考证,沉船的年代被定为9世纪上半叶。“黑石号”共打捞出水6.7万余件瓷器,其中长沙窑瓷器约5.7万件,可见其产量之大、消费市场之广。

除了外销瓷,长沙窑另一类很有特色的产品是诗文瓷器。据统计,长沙地区发现的长沙窑瓷器上记录了近百首诗文,大部分不见于《全唐诗》等文人學士编纂的诗文集,为民间流传的诗歌、格言、谚语等,是研究唐代民间文学的一手资料。在瓷器上题写诗文的装饰手法,也是由长沙窑开创。

长沙窑褐绿彩花鸟图注子 唐 中国国家博物馆藏

长沙窑瓷器上的诗歌以五言诗为主,也有少量的六言诗和七言诗,内容包罗万象,有离愁别绪、男女恋情、处世哲学、山水风景、来往应酬等。一篇诗文,就是一幅具体而微的唐代日常生活图景。登上综艺节目《国家宝藏》的青釉褐彩诗文执壶,外壁书写“春水春池满,春时春草生。春人饮春酒,春鸟哢春声”,描绘出生机勃勃的春日景象。还有卖家为了促销,直接在器物上书写“买人心惆怅,卖人心不安。题诗安瓶上,将与买人看”,将买卖双方的心理刻画得惟妙惟肖:买的人怕买贵了,卖的人怕卖便宜了,都心中惴惴。借着诗文,卖主也能与潜在顾客真诚地交流沟通。“君生我未生,我生君已老。君恨我生迟,我恨君生早”“一别行千里,来时未有期。月中三十日,无夜不相思”等诗文,字里行间流露的情思,也令人久久难以忘怀……

从汉至唐,中国陶瓷以其实用性和外观之美,赢得了无数人的喜爱,并与中国的建筑文化、丧葬文化、舞乐文化、食文化、茶文化等各个方面紧密联系。陶瓷制品深度融入人们的日常生活,成为古代史的实物记录,也与人们的精神生活息息相关。

不仅如此,随着古代“丝绸之路”贸易的发展,中国陶瓷远销海外,成为各国竞相追逐和崇尚的对象。大量的外销瓷到达东南亚、西亚、北非等地,对同时代世界其他国家的手工业发展、生活习俗、文化艺术等产生影响,为文化交流互鉴和文明进步做出了突出贡献。

长沙窑青釉褐彩诗文执壶 唐 湖南博物院藏

长沙窑绿釉横柄执壶 唐 湖南博物院藏

长沙博物馆内精美的长沙窑文物