基于俱乐部产品理论的大型体育场馆分类体系与评价研究

孙晓宇 曹淑艳

摘 要:分类经营是我国大型体育场馆可持续利用的必由之路,关键是如何“分类”。文章研究以经济学俱乐部产品理论为依托,构建了大型体育场馆新分类系统和相应的评价体系。评价体系由三级指标构成,其中,一级指标为产品准公共物品性,二级指标包含竞争性与排他性。国家尺度的探索性实证评价表明我国大型体育场馆的公共产品强度表现为:体育场>体育馆>游泳馆,现行大型体育场馆运营存在补贴机制错位、公益型运营与市场化运营失调等问题,最终从可持续利用角度提出问题化解建议。

关键词:体育场馆;准公共产品;分类经营;可持续利用

中图分类号:F274 文献标识码:A 文章编号:1005-6432(2024)10-0044-04

DOI:10.13939/j.cnki.zgsc.2024.10.011

大型体育场馆作为体育活动的重要空间载体之一,是整个体育产业链的桥梁。一个国家理想的体育场馆体系是金字塔形的,大型体育场馆位于塔尖,是提供多样化公共体育服务、满足公众美好生活需求的重要设施,也承担着城市标志和象征的重要社会功能[1-2]。在我国,大型体育场馆建设缘于承办大型体育赛事活动的需求,这类场馆赛后运营普遍面临资源闲置、维护成本高、运营资金短缺等问题。分类经营是大型体育场馆赛后可持续利用的关键[3],这在业界内已达成共识。挑战是如何“分类”。参考经济学的俱乐部产品理论[4-6],研究构建大型体育场馆准公共物品类型系统和评价框架,并从国家尺度层面进行探索性分类评价和再思考其可持续利用机制。

1 大型体育场馆的常规分类与新分类

1.1 常规分类

在官方统计与一般应用中,大型体育场馆主要基于功能和规模进行分类。按使用功能,分为体育场、体育馆、游泳(跳水)馆三类。依据《体育建筑涉及规范》,各类场馆基于座位数进一步被细分为甲、乙、丙三类(见表1)。分类发展是解决运营窘困,以及解决场馆公益性与商业性矛盾的必由之路[3,6]。然而,上述基于场馆功能和座位规模的分类模式忽略了产品商品性程度的差异,在实践中难以满足大型体育场馆分类发展差异化路径建设的需求。亟须从实际经营需求视角,探索大型体育场馆新的分类视角与分类系统。

1.2 新分类

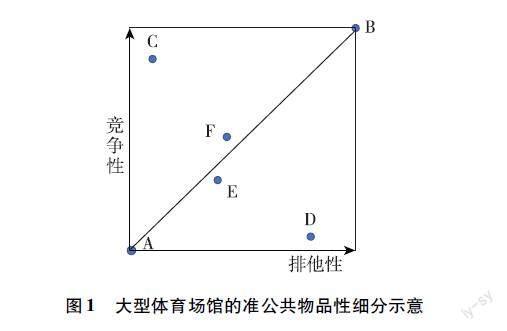

体育场馆是一种介于私人物品和公共物品之间的“俱乐部物品”,其竞争性是有限的,排他性是局部的。基于排他性和竞争性,将大型体育场馆细分为五种准公共物品类型,并采用罗马数字Ⅰ至Ⅴ作为类型标记。Ⅰ类场馆接近纯公共物品,具有的排他性和竞争性都极弱,如图1中位于A点附近的场馆。Ⅱ类场馆具有强的排他性和极弱的竞争性,如图1中位于D点附近的场馆。Ⅲ类场馆具有的竞争性和排他性大致接近但都不充分,位于图1中对角线附近且距离A与B点又有一定距离,如图1中位于E点、F点附近的场馆。Ⅳ类场馆具有较强的竞争性和较弱的排他性,如图1中位于C点附近的场馆。Ⅴ类场馆极为接近私人物品,具有的排他性和競争性都几近完全,图1中位于B点附近的物品即属于此类。

图1 大型体育场馆的准公共物品性细分示意

理论上,Ⅰ类场馆适宜走免费开放的运营道路,Ⅳ类场馆适宜采用完全市场化运营机制,具有生态过渡带特性的Ⅱ类、Ⅳ类场馆运营难度大,适宜采用组合运营策略。

2 大型体育场馆的分类评价

2.1 评估指标体系

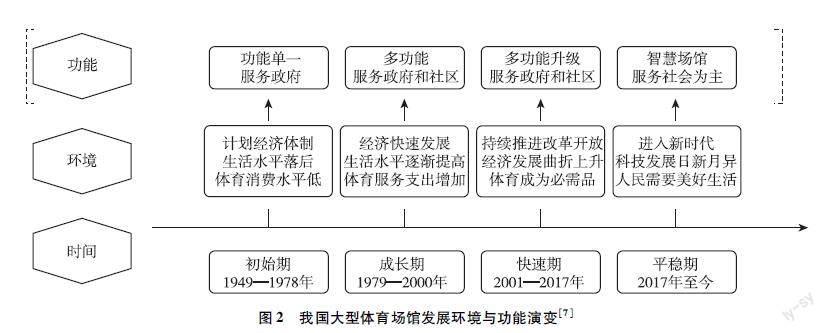

我国大型体育场馆发展已经进入“第五代”(见图2),其功能转向以服务社会为主[7],包括为未来创建物质与文化“遗产”。大型体育场馆分类经营是走市场机制还是免费或低收费机制,取决于场馆的产权属性。换言之,取决于产品在“私人产品—准公共物品—公共物品”谱系中的位置。

图2 我国大型体育场馆发展环境与功能演变[7]

因而,研究基于大型场馆的公共产品程度识别对其建立分类评价三级体系。其中,一级指标为产品准公共物品性,二级指标包括竞争性与排他性两个指标,三级指标包含如下8个指标。

(1)收支比:指场馆的营业收入与营业支出之比,反映场馆运营的综合效益。当场馆享有财政补贴时,营业收入采用调减财政补贴后的值,以保障数据的可比性。

(2)可商业度:采用位于街道的场馆数量与区域大型体育场馆总量之比衡量,反映场馆商业化运营的可能性。

(3)体育功能专属度:采用体育比赛活动次数与场馆总活动次数之比衡量,反映场馆服务体育专业人才培育与赛事职业化的能力。考虑到我国的实际情况,应用时将该指标转化为非体育功能专属度,即1与该指标的差值。因为,该指标在体育赛事职业化、商业化的运行环境中着重于赛事职业化能力,属于正向指标。但是,在当前我国宏观环境中,该指标着重于人才培育,属于逆向指标,其值越高,场馆后续利用中竞争性往往越弱。

(4)健身班密度:采用健身班人数与场地面积之比衡量。健身项目有很强的私人商品属性,因而,该指标值越大,反映场馆商业竞争性越高。

(5)开放度:采用场馆对外开放面积与场馆总面积之比衡量,反映其公益属性的强弱。

(6)自然亲密度:采用位于公园的场馆数量与区域大型体育场馆总量之比衡量。我国公园的纯公共属性与大型体育场馆的准公共产品属性叠加,决定该指标着重于反映场馆的排他性。

(7)座席密度:指场馆座位数与场地面积之比,反映场馆利用的运营自由度、排他性。

(8)场地占比:指场地面积与建筑面积之比,反映场馆运营负荷与可利用竞争性资源。一般来说,场地占比越大,固有的运营负荷越大,可用于竞争性利用的资源越少,导致排他性越弱。

其中,上述指标(1)至(4)隶属于竞争性,指标(5)至(8)隶属于排他性。排他性与非排他性是对置的,指标(5)至(8)衡量排他性时是逆向指标,其值越大,排他性越弱。然而,在衡量非排他性时则属于正向指标,其值越大,非排他性越强。

2.2 指标标准化与汇总机制

健身班密度与座席密度两个指标是有量纲的,以1.2为参照值进行标准化处理,以便于指标汇总、升级。收支比是无量纲的,其值可能大于1,以1.2为参照值进行标准化处理。标准化公式为:min(1,指标计算值/指标参照值)。其他指标均无量纲,且值域最大不超过1。逆向指标与正向指标不能直接汇总,使用1与其值的差值将逆向指标转换为可加总的正向指标。在指标汇总、升级时采用等权重机制,即认为各指标对其紧邻上级指标的贡献同等重要。

2.3 实证评估

体育场馆的发展是环境依赖与尺度依赖的。在区域尺度上,体育场馆由于发展环境不同,所拥有的竞争性与排他性情况往往与高尺度区域(例如国家)的平均水平有所差别。因而,场馆分类评价基于的区域尺度越小,对场馆类型的判断越精准,从而对场馆分类发展越有指导意义。我国第七次全国大型体育场地普查于2019年3月启动,《全国第七次体育场地普查数据公报》已经发布,但是,国家体育总局网站尚未开放该次普查数据。考虑数据的可得性与评价结果的时效性,仅在全国层面开展探索性研究,数据来自第六次体育场馆普查。图3与图4描述了国家层面大型体育场馆的竞争性与非排他性评价结果。由此可以看出,可商业度是我国大型体育场馆竞争性的短板(见图3),自然亲密度则是场馆非排他性的短板(见图4)。综合评价结果见图5。在我国,跳水馆同时具有较强的竞争性与排他性,是大型体育场馆中私有产品属性相对最强的场馆,游泳馆竞争性与排他性均一般,展现出一定的私有产品属性。体育馆排他性一般,竞争性较弱,其公益属性高于私有产品属性。体育场竞争性与排他性基本接近,且均较弱,是四类场馆之中准公共产品属性最浓厚的一类场馆。总体而言,我国大型体育场馆的公共产品强度表现为:体育场>体育馆>游泳馆,换言之,大型体育场馆的私人产品程度是:游泳馆>体育馆>体育场。

图3 大型体育场馆的竞争性指标评价

图4 大型体育场馆的非排他性指标评价

图5 大型体育场馆的准公共物品性判断

3 对场馆补贴机制与分类经营机制的思考

3.1 对场馆补贴机制的思考

我国对免费、低收费开放大型体育场馆给予差异化的定额补贴。中央财政对东、中、西地区分别按照补贴标准的20%、50%、80%拨付补贴资金,其余部分由地方统筹。我国大型体育场馆的公共产品强度表现为:体育场>体育馆>游泳馆。理论上,财政补贴的力度应与之匹配,顺序为:体育场>体育馆>游泳馆。然而,实际补贴水平见表2,表现为:游泳馆>体育场>体育馆。可见,社会效益为效益实现主渠道的体育场馆被低补贴,而商业效益为效益实现主渠道的游泳馆反而得到了最高强度的补贴。换言之,我国对现有免费或低收费开放大型体育场馆补贴机制存在错位问题,差异化补贴机制应由目前的基于“类型-等级”补贴向“公共产品强度”转变,以降低可商品化场馆的补贴力度,使有限的补贴资金向公益性场馆倾斜,从而使更多的人从大型场馆运营与服务中获益。

3.2 对场馆分类经营机制的思考

大型体育场馆运营效益是经济效益与社会效益的综合。有的场馆适宜以直接的经济效益实现为主,社会效益通过间接方式实现;有的场馆适宜以直接的社会效益实现为主,经济效益主要通過间接方式实现。我国政府秉持“绿水青山就是金山银山”的发展理念与发展原则。对大型体育场馆后续利用,我国遵循“以体育为中心,多元化经营”的原则,实施以经营为重点的改革。当下大型体育馆用地多为国家之地,建设资金多来源于财政资金,“取之于民”的大型体育馆在运营时理应“用之于民”,因而,提升社会效益是大型体育场馆的重要任务之一。在场馆运营改革中,应切实考虑不同层次场馆、不同区域场馆的准公共物品程度的差异,把握好经营的目标方向与发展路径,秉持“用起来就是生产力”的理念,能发挥经济效益就发挥经济效益,不能发挥经济效益就多发挥社会效益、公众效益。对社会中高收入人群,激励其负责任地商品化消费,对低收入人群实施免费低收费场馆使用机制,促进其养成运动健康习惯,从而促进全民健身。全民健身增进带来的身体素质与健康程度提升,不仅有利于降低政府与人民的医疗支出负担,更有利于提升居民生活的幸福度。

因而,大型体育场馆运行产业化运营不等同于市场化运营,应包含公益型运营与市场化运营两种机制。接近私人商品属性的I类场馆适宜走市场化运营发展道路,接近纯公共商品属性的V类场馆则适宜走免费低收费的公益型运营发展道路。税收返还和生态补贴是两种重要的公益性机制。三类具有过渡带属性的场馆中,IV类场馆适合走市场化为主的运营道路,Ⅱ类场馆适宜走免费为主、低收费为辅的运营道路,Ⅲ类场馆则可以考虑热点时段市场化运营、低谷时段免费、中间时段低收费的混合模式。大型体育场馆建设资金国家来源为主的属性决定,无论采用哪一种运行机制,场馆运营都要保持其公益服务的本心。同时,场馆运营也要尊重大型体育场馆运营发展的宏观环境差异,不能搞“一刀切”,不能盲目免费低收费开放。

此外,大型体育场馆多肩负城市标志和象征的重要社会功能[1-2]。其市场化或公益型运营的另一个路径是旅游化利用。这要求场馆设计之时应充分考虑场馆的人文价值与时代精神,在场馆的建设外观、材料选择、结构搭建等方面科学决策,使大型体育场馆在下一个百年发展征途中能够展示国家的或区域的经济实力、技术创新与发展精神,为未来建设与积淀文化遗产。

参考文献:

[1]金银哲,李柏,夏晚莹.新时代体育场馆困境及发展路径研究[J].沈阳体育学院学报,2019,38(6):55-61.

[2]郑娟,郑志强.大型体育场馆公共服务协作治理的理论及实践[J].体育学刊,2020,27(3): 39-44.

[3]雷厉,肖淑红,付群,等.我国大型体育场馆运营管理:模式选择与路径安排[J].北京体育大学学报,2013,36(10):10-15.

[4]谭刚,龙建新,高晶.广州市天河体育中心的公益性分析[J].体育学刊,2003(5):135-137.

[5]杨芳芳.论大型体育场馆经济效益和社会效益的平衡实现[J].当代体育科技,2017,7(26): 165-166.

[6]张爱平,张守忠,吴健.公益性与商业性博弈:我国大型体育场馆的赛后运营之困[J].乐山师范学院学报,2019,34(12):112-117.

[7]陈毅清,徐晓伟.新时代系统论视角下大型体育场馆的规划设计研究[J].黄山学院学报,2022,24(5):60-64.