跨学科学习的多元动态评价体系设计与实施

吴逸秋

【关键词】跨学科学习;评价设计;表现性评价

《义务教育课程方案(2022 年版)》聚焦学生的核心素养,统筹规划了跨学科主题活动,旨在加强学科间的相互联系,推进课程的综合化实施。落实在语文课程内容中,即设立拓展型学习任务群“跨学科学习”。要想在跨学科学习中有效开展评价,笔者认为要点有三:一是厘清跨学科学习评价的特征,二是厘清多元的评价思路,三是关注实施过程中的几个关键问题。

一、跨学科学习评价的原则

跨学科学习的评价依据是“在一般学科的教学评价基础上形成的,既要立足学科,又要高于学科”[1]。素养导向下的深度学习,多维度要素的深度整合,以及多元方式的匹配是跨学科学习评价的重要原则。

1.共通素养的导向

核心素养是学生通过课程学习逐步形成的,能够适应终身发展和社会发展需求的正确价值观、必备品格和关键能力,是课程育人价值的集中体现。评价是贯彻课程价值取向的重要方式,要遵循素养导向,跨学科学习的评价也不例外。核心素养所涵盖的是一个整体,它既包括语文课程核心素养中的文化自信、语言运用、思维能力和审美创造,又包括超越了语文学科的各个学科都必须关注的素养,并以此作为评价设计的参考维度。

《义务教育语文课程标准(2022 年版)》(以下简称“义教新课标”)指出,跨学科学习旨在“在综合运用多学科知识发现问题、分析问题、解决问题的过程中,提高语言文字运用能力”[2]。而发现问题、分析问题、解决问题,不仅需要学生具备综合运用多科学知识的能力,更需要学生具备沟通、合作、创新、审辨等共通素养。

2.多维度要素的深度整合

跨学科学习评价应突出课程特征,除了考虑语文课程工具性和人文性的特点,还要将跨学科学习综合性、实践性和开放性的特征纳入考量范畴。义教新课标对跨学科学习的评价作出了以下提示:“评价要关注学生综合运用多学科知识思考问题、解决问题的态度和能力。”[3]探究、解决问题过程中的“知识、态度和能力”三大要素构成了跨学科学习的评价内容,即跨学科学习不仅要进行多学科知识运用层面的评价,也要进行语文关键能力的评价,还要就文化自信等价值观进行评价。

“不同的学科有各自的学科方法、功能和个性。跨学科主题学习的目的在于将其综合在一起,实现学科内容、学科方法和思维方式深度融通和互补,从而在兼容并蓄中收到‘美美与共,天下大同之效果。”[4]评价应注重主学科以及跨学科知识、方法、思维的深度整合,体现综合性。除此之外,评价还要关注学生的生长点,尤其是学生的进阶水平,在活动中所表现出的反思、创新、合作等能力,观照多维度要素。

3.多元方式的匹配

综观义教新课标跨学科学习任务群三个学段的学习内容,第一学段定位为学习习惯、观察习惯,第二学段为设计并参与校园活动、撰写研究报告,再到第三学段的参与文化活动、设计活动方案,涉及方方面面的内容,形式多种多样。按照“教—学—评”一致的原则,须找到与内容、形式相匹配的评价方式,如学生在整理图书和文具的过程中习得的表达能力,养成的爱护图书和文具的习惯,可借助课堂观察、对话交流等方式进行考察;针对活动方案或研究成果等的实践成果,可以运用评选、展示的方式。多元的评价方式对标多元的内容,以全面了解学生的学习成果,评估其发展情况。

二、跨学科学习评价的设计

1.目标导向,确定评价方式

夏雪梅教授将跨学科学习目标分为知识型、实践型、概念型,“跨学科学习的评价有简单有复杂,须根据目标和功能而定”[5]。以简单的知识考察为目標导向的评价,可以运用纸笔测试的方法;而较复杂的实践型、概念型目标导向的评价,除了选择性地使用纸笔测试,还须纳入更复杂的表现性评价等。

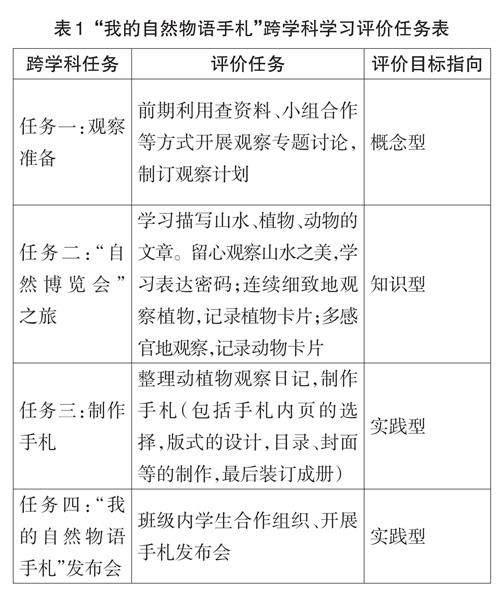

以四年级上册第三单元跨学科学习“我的自然物语手札”为例(见表1)。其中,任务二引导学生从课文中学习观察方法、语言表达。《古诗三首》学习诗人描写山水的表达;《爬山虎的脚》学习连续观察,做好植物观察记录表;《蟋蟀的住宅》学习多感官地观察,记录动物观察卡片。学习目标定位于知识习得,类型单一。在学习语文学科的知识时拓展一些科学学科的知识,评价类似于传统的纸笔测试,完成关于山水、植物、动物的观察记录即可。任务三则以多个学科实践为目标,制作自然观察手札,涉及语文、科学、美术等多个学科,语文学科需要学生将观察内容以书面文字呈现出来;科学学科需要学生根据纸张特性选择合适的纸张材料,通过探究不同装帧特性选择合适的装帧方式;设计手札版式、封面等则涉及美术学科的实践。这一多学科实践型目标导向下的评价,纸笔测试已不能完全满足,此时要及时引入表现性评价,关注学生在跨学科学习中的综合能力,并对标选择评价方式,进而开展评价。

2.立足表现,开发评价量规

展现学生表现评价标准的工具称为表现性评价工具,其类型主要包括检核表和评分规则。[6]其中,评分规则也称为表现性评价量规,由要素、指标和质量等级组成。表现性评价的量规用于测量学生的具体表现,不但为学生明确了学习的方向,而且提供了清晰的表现标准,使学生明白做到怎么样才算足够好。

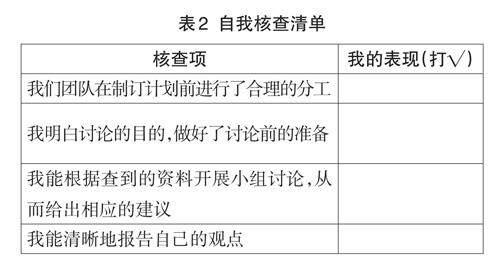

仍以“我的自然物语手札”跨学科学习为例,任务一涉及“专题讨论”这一概念,很难独立进行评价,需要结合多学科概念和多学科实践落地。笔者根据所跨学科的相关概念设计了如表2 的自我核查清单(见表2),描述学生在语文、科学、信息以及整合各学科后的相关核查项上的不同表现,促进学生进行跨学科的统整思考。

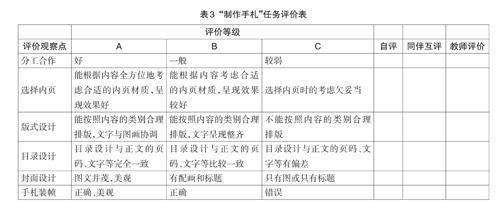

任务三涉及的美术学科的相关实践,与四年级上册学生要学习的《自己做图画书》的内容较为相似。对照语文学业质量描述第二学段跨学科学习的相关要求,再结合美术、科学学科的要求,可提取任务中的可视化成果评价点。针对任务三设计表现性评价量规,每一个子任务都以可视化的成果为评价依据,并且针对学生的表现行为进行观察,注重对学科素养与学习素养的观照(见表3)。

3.嵌入教学,动态调整优化

跨学科学习的评价一般是作为学习的评价以及促进学习的评价嵌入教学过程中的。在跨学科学习伊始,教师一旦明确了学生要在真实情境中表现出的能力后,就可以同步进行评價任务的设计、评分工具的选择等。在跨学科学习过程中,根据学生的真实学情与实际表现,教师需要调整和优化评价思路,以达到一个动态的教、学、评的平衡。

表2 的核查清单,在任务一的专题讨论前就可前置,助力学生有效地开展团队合作,科学地推进讨论。同时,在这一核查清单中,教师提供了学习支架,如小组合作、查找资料等。自我核查清单这种评价方式,不仅呈现了整个专题讨论的细化评价表现,还能让学生提前自我评估,及时调整学习策略。同样,任务三设计的评价量规可以前置,也可以嵌入教学过程中,作为关键节点上的表现性评价工具。总的来说,评价工具的使用遵循一个动态的逻辑,究竟是作为表现性成果的终极测评,抑或在教学过程中使用,取决于实际的需要,皆以促进学生的学习与成长为旨归。

三、跨学科学习评价应注意的问题

跨学科学习注重以学生实践过程中的“表现”为考察依据,评价应激励并推动学习者持续发展,助力学生核心素养的提升。因此,评价要坚持学科立场,明白主要评价什么;评价维度要兼顾问题解决的过程及结果;注重多元评价主体的合作参与,以实现学生的全面发展。

1.坚持学科立场,促进学生能力发展

单学科主导的跨学科主题学习要求教师在设计阶段能依据本学科的内容特点、任务、目的去主动寻求与其他学科的融合。[7]跨学科学习立足语文学科,联结不同学科知识探究问题、解决问题。因此,跨学科学习的评价设计应坚持语文立场,充分考察语文学科知识的深入运用是否带动学生思维、能力等的发展。

在“我的自然物语手札”跨学科学习中,教材设置的语文要素是“体会文章准确生动的表达,感受作者连续细致的观察”。“观察”不同于一般的看,“观”是整体的看,“察”是细致的看,观察是有目的的、科学的。在确定评价指标时,教师可以将义教新课标中的要求设为梯度的起点。第二学段提到“观察周围世界,能不拘形式地写下自己的见闻、感受和想象”“学习用日记、观察手记等,展示自己观察自然、探索科学世界的收获”。将这一学业要求作为起始标准,用纸笔测验的方式考查学生“记录观察所得”的能力,用表现性评价评估“观察日记”的撰写。立足这些语文知识,再去考量可以合理增加哪些条件、变量,有意识地变化情境,帮助学生综合运用多学科知识进行深入探究。

2.兼顾过程与结果,开拓反省创造活思维

杜威认为,“反省思维是高层次的思维”[8]。在跨学科学习活动中,学生需要通过不断反省,才能获得解决复杂问题的能力。反省是一种隐性的意识活动,无法通过终结性成果来评价,过程性评价便成为间接的考察方式。学生在开放的评价过程中交流、分享,互相学习的同时也借鉴他人的方法,促进自我的反思与提高。

“创造性思维凝结在学生学习结果之上,可利用终结性评价考察作品的科学性、条理性和艺术性表现,反映学生较之他人是否具有更为卓越的思维表现。”[9]如表3“手札装帧”这一实践活动,从装帧的方式选择到呈现质量都检验学生的创造能力,尤其是“正确、美观的装帧”对学生的创造性思维可视化提出了很高的要求。

3.共同体式合作评价,驱动交流共享真体验

协作性是跨学科学习的另一大特点。要充分发挥学生合作的力量,形成参与式共同体,小组合作评价是最为常见也是必不可少的方式。小组合作评价分为在小组中开展评价和对小组进行评价,评价应立足于利用小组合作的优势促进学生个体的发展。

教师可以从组内分工和小组成员表现两个维度进行评价。设计组内成员分工成效评价时,考虑角度为:学生个体的情况以及与组员沟通交流的情况。小组成员表现评价着重考虑:学生参与的效度,在探究活动中的实践表现、能力及思维发展等。“我的自然物语手札”中,可以为手札发布会设计一个评价量表(见表4),其中沟通合作维度通过观测学生倾听、互动、交流这些行为表现来评估其合作能力,驱动学生进行真实性体验。

除了小组合作,其他成员也都可以参与,使学习链的相关者皆成为评价者。全员评价共同体有利于形成长程式评价机制,以指导学生的实践活动。