《太平广记》中的唐马形象刍议

摘 要: 大型类书《太平广记》收录了许多唐人与马的离奇故事,刻画了唐马的多样形象,包括龙马和异马。龙马是人间祥瑞,表达了人们的美好期望。异马则展示了马的双面性、复杂性,其中善的异马神勇忠诚、爱憎分明,反映的是马被驯服后的善解人意,寓意吉利、给人启迪;异马也有诡者,为转世偿债者,天性狂放不羁、变化无常,与人互变、惩恶报复,预示灾祸。唐人通过对不同阶层人与马之间的现实生活状态的观察,并融合当时已然盛行的儒、释、道各家思想,建构了超凡脱俗、忠义正直和勤恳劳作的马形象,充分表达了对马的敬畏心理。而荒诞离奇的马祸记载,则既折射了时局的变化,也反映了阴阳灾异神学迷信对唐人的深刻影响。

关键词: 《太平广记》;唐代;马形象;龙马;异马

基金项目: 2023年度河北大学校长基金项目“唐代马政发展与官僚政治研究”(2023HXZ009)

作者简介: 张林君,河北大学历史学院讲师,博士,主要从事隋唐五代史研究,E-mail:794090670@qq.com。

引用格式: 张林君.《太平广记》中的唐马形象刍议——兼论唐人社会心理[J].西南交通大学学报(社会科学版),2024,(2):124-139.

北宋初年,李昉等人奉诏编写大型类书《太平广记》(以下简称《广记》)“盖小说家之渊海也”[1],其收集的描写动物的故事甚夥。在历来重视写人叙事的史学大背景下,这样的选材非常难得,该书有《龙》八卷、《虎》八卷、《畜兽》十三卷、《狐》九卷、《蛇》四卷、《禽鸟》四卷、《水族》九卷、《昆虫》七卷。《畜兽》卷作品包含的是人们日常可能见到的动物,比如牛、马、骆驼、骡、驴、犬、羊、豕、猫、鼠、鼠狼、狮子、犀、象、狼、熊、狸、猬、麈(麋鹿)、獐、鹿、兔、猿、猕猴、猩猩、猓然(长尾猿)、狨(猱)等,其中记载最详细、情节最跌宕、涉及人物最广的动物就是马,且多为唐代之马。马匹供人们乘骑,在驿传交通、诗画娱乐等方面催生了唐代绚烂的马文化,从中“不难看到当时人的精神面貌,那种开放型、进取型和力量型文化”[2],“通过对唐马的勾勒,从而多角度地展示了泱泱大唐的风韵”[3]。《广记》中的唐马形象正反映了这种文化的一个侧面,而且唐代不同身份的人与马的故事揭示了当时隐秘的社会心理,也凸显了时人的撰写动机。

当今学者对《广记》所写动物的研究多从文学角度着手,分析其(如龙、虎、狐、鸟、龟、鹤等)意象及表达的信仰内涵。但马的文学形象并不单一,人们在不同的思想状态下塑造出了多元品性的马。本文以《广记》中的唐马形象为线索,讨论唐马多样化形象形成的原因及其折射的复杂社会心理,或有裨于窥探唐人社会生活风貌,敬祈方家教正。

一、龙马祥瑞形象的刻画

在中国上古神话传说中就有龙马负图的故事,唐代文献里的龙马是祥瑞的象征,且与天马的概念多有联系。

(一)龙马的形象与龙马崇拜

人们将现实中的马匹形态异化并加入宗教色彩、人性化想象后,塑造了不同凡响的马形象,其典型代表就是龙马。古人对龙马有三种理解:一是身长八尺以上的马,是体型最大的马;二是由龙演变而成的马,不仅能载重,还有识水性的神秘超能力;三是神异之马,由天马、神马等说法演绎而来,也指现实生活中可见的良马[4]。

《广记》中是这样描述龙马形象的。唐立国之初,龙马现世:“唐武德五年三月,景谷县治西,水有龙马,身长八九尺,龙形,有鳞甲,横文五色,龙身马首,顶有二角,白色,口衔一物,长可三四尺。凌波回顾,百余步而没”[5],龙马身长超出一般的马,结合了龙的某些外貌特征(明显不是马的样貌,如有鳞、长角),并且能出没于水中,有龙的潜水性能。

出神入化的龙马与上古时期的龙图腾崇拜似有一定渊源,传说曾有一匹龙翼马身的“乘黄”神马驮黄帝升仙,后世遂用为咏马之典,龙与马也就此发生了联系。“中国古代的崇马之风,主要流行于上层统治者之中,特别是古代君王对马匹的爱惜尤为甚之”[6],唐玄宗向往能够从民间找寻到龙马,借其仙力助自己长生不老。开元二十七年(739),临淄太守李邕奉玄宗之命进山采玄黄石,忽然遇到一位褐衣老翁对他说:“圣主当获龙马,则享国万岁,无劳采药耳……(龙马)当在齐鲁之郊。若获之,即是太平之符,虽麟凤龟龙,不足以并其瑞”。老翁说完就不见了踪影,李邕派官吏四处寻找,终于在开元二十九年(741)找到了這种龙马,“其色骓毛,两胁有鳞甲,鬃尾若龙之鬐鬣,嘶鸣真簴笛之音,日驰三百里”。李邕“甚喜,以表其事献之,上大悦,诏内闲厩异其刍豢,命画工图其状,用颁示中外。”[5]故事中,李邕得老翁指点,最终找到了“太平之符”即能让大唐享国万岁的龙马所在,供奉于闲厩,说明当时社会中有对龙马的崇拜。因其属于祥瑞中的大瑞,与麒麟、凤凰、龟、龙齐名[7],以至于官员们积极求献,百姓喜闻乐见,统治者更是视为至宝。

在民间,龙马传说和道教修仙有关。许栖岩因质疑所乘的一匹看起来瘦弱的马是否能够远行而去卜卦,有位道士告诉他:“此龙马也,宜善宝之”。随后,许栖岩在路上进入仙境,另一位仙道说:“此马吾洞中龙也,以作怒伤稼,谪其负荷”[5]。原来,许栖岩的马是一条贬谪到人间的龙,许栖岩本人也因入仙境之前就崇尚修道而且在仙洞服食,最终长生不老。

凡人遇到龙马后成仙的故事虽不可信,但龙马代表着一种超凡脱俗的形象则毋庸置疑。太和年间,有处士萧旷问神女:“龙之变化如神,又何病而求马师皇疗之?”神女回答:“师皇是上界高真,哀马之负重引远,故为马医,愈其疾者万有匹。上天降鉴,化其疾于龙唇吻间,欲验师皇之能。龙后负而登天,天假之。非龙真有病也!”[5]此语实为烘托龙的神力,也借神医马师皇诊断马病的传说隐约揭示了道教中龙与马的关系。天界真人马师皇治龙病的原因是他同情马一生受尽负重奔波之苦,身为马医,经他治好的马成千上万。天帝知道后,想试试他的医术究竟如何,就故意把一条龙变成马,并让它生了病。马师皇治好了病马,那马立刻变成了龙,他就骑这条龙上了天。龙与马相互变幻,成为了佳话。

此外还有“龟灵启圣图,龙马负书出”[8],应和了龙马背负“河图洛书”的传说。“子月开阶统,房星受命年。祯符龙马出,宝箓凤凰传”[8],也都与龙马祥瑞有关,龙马由此成了表征美好期望的意象。李郢在赞扬辅佐宪宗开创元和中兴的裴度时,就从龙马这种祥瑞的意象引申到人有“龙马精神”,并用“四朝忧国鬓如丝,龙马精神海鹤姿”[8]来比喻裴度精力旺盛、斗志昂扬的状态。

(二)神瑞天马的形象

与龙马祥瑞相似,文学典故中出现的天马也受帝王钟爱,它曾是西域一带良马的专称,但逐渐超脱现实骐骥,增添了能如龙般行走天国等神异色彩。如汉武帝“得乌孙马好,名曰‘天马。及得大宛汗血马,益壮,更名乌孙马曰‘西极,名大宛马曰‘天马云”[9],进而歌咏“天马来,龙之媒,游阊阖,观玉台”[10],视天马为能直达天宫的龙的使者。汉代已将陆上神骏加入强烈的神仙信仰,赋予其沟通天地的异能,所以引得帝王心向往之。

至唐代,天马与龙马在文献作品中交错出现,时人对二者也未作严格区分,都视为天降祥瑞,具有来自天界的神性详见董涛《天马、龙马的传说与形象建构》,刊于《形象史学研究》2016年第2期;牛倩《〈西游记〉“龙马”形象意义生成考——兼论“天马”与“龙马”的关系》,刊于《明清小说研究》2018年第4期,等等。。除传世文献的记载外,敦煌石窟壁画中也有神瑞动物的生动形象,其在客观世界中并不存在,是人把对超自然力的崇拜寄托于它们,并将其具体化,描摹成图,广为流传,天马就是其中具有代表性的神瑞动物之一。人们的天马创作灵感源于现实生活中的良马,表达的是对美好生灵的向往和敬畏。图像文献所描摹的天马呈现两种形态:一为无翼,与自然界的马匹相类;二为有翼,如凤一般,能凌空飞奔,如中唐92窟涅槃经变中举哀百兽之一的翼马,就是最典型的翼马图像[11]。不论天马形象有无双翼,在唐代壁画中都是一种超凡脱俗的神兽,可以腾云驾雾、风驰电掣。

翼马图像虽然出于想象,但在出土文物中也不乏实证,唐代帝陵如乾陵、顺陵、泰陵、建陵、崇陵、景陵、光陵、庄陵、端陵、贞陵、简陵、靖陵前都有精美的石雕翼马,“(有翼的)天马就是产自中亚阿塞拜疆的大宛马或汗血马,这种马高大健壮,象征着中亚昭武九姓诸国的创造力。至于马翼上的缠枝卷叶忍冬花纹,来自古代希臘,这是公元前4世纪初马其顿帝国亚历山大东征至中亚留下来的文化遗产”[12],“乾陵翼马的双翼雕有忍冬花纹,马生双翼同忍冬花纹一样,皆是典型的外来风格。这就说明翼马这种艺术形式有着浓厚的多文明互动背景”[13],体现了中外不同文化交融的时代风貌。

二、异马形象及其双重性格

除龙马的祥瑞形象外,《广记》中的马还具有善恶品性与奇异特质。

(一)善马的品性

马是有灵性的畜类,龙马、天马作为祥瑞,可遇不可求。所以,相对来说,民间关于善马的传说更为普遍,《广记·畜兽》卷中诸多附会人事的善马传说正展现了它们明辨善恶、遇事果决的品质。

(1)神勇忠诚,见《秦叔宝》《陈璋》。

秦叔宝协助太宗建立功业,逝后被追赠为胡国公,是凌烟阁二十四功臣之一。秦叔宝的坐骑号忽雷驳,不仅体能出色,表现非比寻常,对主人更是忠心耿耿,生死追随,“尝饮以酒。每于月明中试,能竖越三领黑毡。及胡公卒,嘶鸣不食而死”[5]。《陈璋》记载:淮南统军陈璋坠马误事,想要教训此马,但又“不忍即杀,使牵去,勿与刍秣,饿杀之。是夕,圉人窃具刍粟,马视之而已,达旦不食。如是累日,圉人以告,璋复召语之曰:‘尔既知罪,吾赦尔。马跳跃而去。是夕,乃饮饩如故。璋后出镇宣城,罢归而薨。旬月,马亦悲鸣而死”[5]。这匹马仿佛能听懂主人让它饿死的命令,私下里也不敢违背,直到主人体谅饶恕它,才恢复正常饮食。主人去世后,它便悲鸣死去,就像在感念主人当初的养育宽宥之恩,显得非常忠诚有情。

(2)寓意吉利,见《张纳之》:

德州刺史张纳之,一白马,其色如练。父雄为数州刺史,常乘。雄薨,子敬之为考功郎中,改寿州刺史,又乘此马。敬之薨,弟纳之,从给事中相府司马改德州刺史,入为国子祭酒,出为常州刺史。至今犹在,计八十余,极肥健,行骤,脚不散。[5]

这匹老当益壮的白马很有灵性,它与张家父子兄弟三人长久为伴、不离不弃,产生了难以割舍的感情,且张家主人都曾担任刺史,其可谓保张家官运亨通的吉祥之物,因此得以长寿。

(3)给人启迪,见《宋察》:

广平宋察娶同郡游昌女。察先代胡人也,归汉三世矣。忽生一子,深目而高鼻。察疑其非嗣,将不举。须臾,赤草马生一白驹。察悟曰:“我家先有白马,种绝已二十五年,今又复生。吾曾祖貌胡,今此子复其先也。”遂养之。故曰白马活胡儿,此其谓也。[5]

宋察的祖先虽然是胡人,但与汉民族融合已过三代。可他家刚生的孩子高鼻深目,样貌像胡人。无巧不成书,正在他感到疑惑甚至想抛弃这个孩子的时候,家里的赤色牝马生了一只白马驹。这种返祖现象确实罕见,但也让他恍然大悟,决定留养“返祖”的儿子。作者之所以借叙述马繁育过程中的奇怪现象启发生活中的人,传递见识经验,也是因为马与人的关系亲近,易于引起关注。

(4)爱憎分明,见《韩晞》《江东客马》。

韩晞命人调习一匹劣马,“此马努目,斜睨于晞。忽然掣缰走上阶,跑晞落床,屈膝于地,将啮之。时晞所乘马,系在别柱。见此,亦掣断缰,来啮此马。遂啮数口,方得免。众买此马,杀而食之。晞自后弥爱其马焉。”[5]韩晞遇到危险的时候,他的坐骑奋不顾身地护主,抵制劣马的袭击。虽然这场景更像是平素里两马的无端相斗,但故事中胜出的坐骑则因忠心护主换来了主人的珍爱。

与《韩晞》不同,《江东客马》展现了马的另外一面:江东有一客“常于饮处醉甚,独乘马至半路,沉醉,从马上倚着一树而睡,久不动,直至五更。客奴寻觅,方始扶策,而马当时倒地,久乃能起,病十余日方愈。此人无何,以马卖与宣州馆家。经二年,客后得一职,奉使至宣州。知马在焉,请乘此马。此马索视良久知本主也。既乘,遂跃此人于地,践啮颇甚,众救乃免。意恨其卖己也”[5]。江东客在受到马的照顾与保护之后却把它卖了,所以数年后,当此人又想乘骑这匹马时,竟然遭到马带有恨意的攻击。

《韩晞》《江东客马》中的马都恪尽职守、一心护主,但由于主人对其态度不同而结局迥异:前者得到主人善待,而后者因主人将自己发卖,恨恨不已,在其乘坐时甚至踩踏咬啮以示反抗。这两个故事通过拟人的描写,从正反面展现了马爱憎分明的个性:它们救主虽然是出于职责本分,但也希望主人能够顾念旧情、关心呵护自己;若主人待其不公,它们也不会仰人鼻息,而会做坚决抵抗。

(二)异马的特质

马是具有双面性的复杂动物,是两种性格的结合体,由此在民间传说中也衍生出善恶兼之的不同面相:作为一种性情温顺的动物,它也许是旧人转世受苦偿债,会给人带来福报或警示;但作为畜类,马又不通人性,桀骜不驯,即使被驯服,也可能会由于人的不公和暴虐之举而本性迸发,行为怪诞,让人捉摸不透,甚至超出人力控制范围,让人敬畏。所以,《广记》中另外一些马的故事十分荒诞,甚至充满惊悚和诡异的一面,这其实是人们的蓄意杜撰。大致可分为如下四类。

(1)异马为转世偿债者,见《卢从事》《韦有柔》《吴宗嗣》。在这些故事中,温顺的马往往是由故人、旧仆、下级官吏等转世的,他们生前身份低微,欠债后无力偿还或不愿偿还,转世为马后受到人的管束、驱使,仿佛在老老实实偿债,最后被主人以与债务相等的价格售卖,债清即亡。

《卢从事》中,寓居江陵的岭南从事卢传素养的黑马驹突然说人话:

阿马是丈人亲表甥,常州无锡县贺兰坊玄小家通儿者也。丈人不省贞元十二年,使通儿往海陵卖一别墅,得钱一百贯,时通儿年少无行,被朋友相引狭邪处,破用此钱略尽。此时丈人在远,无奈通儿何。其年通儿病死,冥间了了,为丈人征债甚急。平等王谓通儿曰:“尔须见世偿他钱,若复作人身,待长大则不及矣。当须暂作畜生身,十数年间,方可偿也。”通儿遂被驱出畜生道,不觉在江陵群马中,即阿马今身是也。阿马在丈人槽枥,于兹五六年。其心省然,常与丈人偿债。所以竭尽驽蹇,不敢居有过之地,亦知丈人怜爱至厚,阿马非无恋主之心,然记佣五年,马畜生之寿已尽。后五日,当发黑汗而死,请丈人速将阿马货卖。[5]

这匹马驹前世是卢从事的亲表甥通儿,因为未把钱如数交给卢从事,死后转世为马,受到多年劳役。随后卖出的价钱也用来偿还前世之债,并如其所说,债清寿尽,暴毙而亡。聊有深意的是通儿转述的平等王(民间神话人物,掌管地府第九殿阿鼻大地獄)的一番话,说到偿债有苛刻的时间和方式的限制,即必须在卢从事在世的时候用以当马畜的方式还债,因为转世为马比转世为人快,也能满足通儿急切还债的心愿。

《韦有柔》中,建安县令韦有柔的家奴病死,托梦说:“我不幸而死,尚欠郎君四十五千。地下所由,令更作畜生以偿债。我求作马,兼为异色,今已定也。其明年,马生一白驹而黑目,皆奴之态也。”而后,采访使裴宽向韦有柔买马,价钱与家奴所欠之债相同[5]。这个家奴死前欠了主人的债,为在主人当世时尽快还债,就要求转世成与自己样貌酷似的马。此马被采访使买走,价钱与家奴生前所欠之债相同,债务由此得以偿还。

《吴宗嗣》中,有一军吏向军使吴宗嗣借了钱,一年之后,本利都不肯还,吴宗嗣生气地说:“我前世负汝钱,我今还矣。汝负我,当作驴马还我”。某天这名军吏忽然告知吴宗嗣他要来还债,“径自入厩中。俄而厩人报马生白驹。使(吴宗嗣)诣吏舍问之,云:‘(军吏)翌日已死矣。驹长卖之,正得吏所欠钱”[5]。吴宗嗣当初说的气话应验了,原来吏死后转世为马,以被卖的方式偿了债。

上面这几则故事反映了当时人的一种普遍观念:欠债还钱,转世投胎成低人一等的牲畜,目的是为了偿债。这与佛教的影响有关。佛教自汉代传入中国后,与本土传统文化结合,佛教灵魂不灭、因果报应等观念对大众产生了巨大的心理冲击,民间逐渐形成了崇信佛教、笃信灵魂不灭、相信鬼神存在等一系列思想和信仰。欠债还钱,天经地义;欠债不还,必遭报应,甚至会以转世为牲畜的方式偿还,包括转世为马。在这种观念的影响下,人对马的感情也变得耐人寻味,有了某种反躬自省的道德意味:人看似比马高贵,可以在驾驭马的过程中获得优越感、满足感,但也可以从朝夕相处、勤勉劳作的马那里得到启示,在对马心生怜悯的同时反思自己是否欠了别人的债,是否已经偿还,担心欠债不还、将来会以转世为牲畜的低贱方式偿债,从而提醒人们在现实当中规矩行事,欠债即还,以免来世受苦。

(2)异马预示灾祸,见《孙汉威》《于远》。与龙马象征祥瑞吉兆相反,某些出现异状的马往往预示了人的不幸。

《孙汉威》记载:“江南神武军使孙汉威,厩中有马,遇夜,辄尾上放光,状若散火,惊群马,皆嘶鸣。汉威以为妖,仗剑斩之。数月,除卢州刺史”[5]。孙汉威马厩中发生马乱,他斩杀马匹,不久官职变动。

《于远》中,邺中富人于远在市场上买到一匹良马,拴在马厩中。有一老妇上门,观察后确认是自己丢失的马,并说出事情的原委:

为我昔日遇北邙山神为物伤目,化身以求我,我以名药疗之,目愈,遂以此马赐我。我得此马,唯不乘之上天。乘之游四海之外,八荒之内,只如百里也。我常乘东过扶桑,有一人遮其途而问我此马焉。及夜,至西竺国,忽失此马。我自失此马以来,十年不息。遍天下,皆不知我访此马也。去年今日,流沙见一小儿,言有一异马如飞,倏然东去矣。我既知自东方,疑此马在中华,必有常人收得此马者。我故不远万里而来此,今果得之。我今当还君百金,马须还我。

于远听闻此马的神奇经历后,非常宝惜,拒绝了老妇以重金购回的请求。老妇警告他留下此马会有灾祸,于远不信,“遣出老母,其家果火,尽焚其宅财宝。远仍见姥入宅,自跃上此马而灭”[5]。可见老妇和此马都非比寻常,于远违逆其意,终招灾祸。

(3)异马与人互变,见《张全》:

益州刺史张全养一骏马,甚保惜之,唯自乘跨,张全左右皆不敢轻跨。每令二人晓夕以专饲饮。忽一日,其马化为一妇人,美丽奇绝,立于厩中,左右遽白张公。张公乃亲至察视。其妇人前拜而言曰:“妾本是燕中妇人,因癖好骏马,每睹之,必叹美其骏逸。后数年,忽自醉倒,俄化成骏马一匹。遂奔跃出,随意南走,近将千里,被一人收之,以至于君厩中。幸君保惜。今偶自追恨为一畜,泪下入地。被地神上奏于帝,遂有命再还旧质,思往事如梦觉。”张公大惊异之,安存于家。经十余载,其妇人忽尔求还乡。张公未允之间,妇人仰天,号叫自扑,身忽却化为骏马,奔突而出,不知所之。[5]

益州刺史张全养了一匹骏马,非常爱惜。此马实际上是由一个喜好骏马的美妇人变的,骏马和妇人二而一、一而二,所以妇人离开时又化为骏马。在这则故事中,张全因爱马,对马精心饲养,在骏马变为美妇之后,他虽然惊异,但并未视其为妖物,仍予以收留保护。十余年后,妇人还乡的请求遭拒,猛然变马奔离,挣脱人的牵制。这里又体现了马的两面性:平时顺服安静,但本性使然,也有不羁反抗、变得难以捉摸的时候。

(4)异马惩恶报复,见《王武》《韦玭》。《王武》云:

京洛富人王武者性苟且,能媚于豪贵,忽知有人货骏马,遂急令人多与金帛,于众中争得之。其马白色,如一团美玉。其鬃尾赤如朱,皆言千里足也。又疑是龙驹,驰骤之驶,非常马得及。王武将以献大将军薛公,乃广设以金鞍玉勒,间之珠翠,方伺其便达意也。其马忽于厩中大嘶一声后化为一泥塑之马立焉。武大惊讶,遂焚毁之。[5]

千里马本应自由驰骋,所以虽然可以重金购得,但并不受人随意摆布,更鄙视献媚,不愿意作富人争买又赠出的“礼物”,即使被珠翠环绕、金鞍玉勒,也因并非所愿而变为泥塑的马,最终让王武献媚权贵的算盘彻底落空。

又如《韦玭》:

京兆韦玭,小逍遥公之裔,世居孟州汜水县庄。性不喜书,好驰骋田弋。马有蹄啮不可羁勒者,则市之。咸通末,因来汜水,饮于市,酣歌之际,忽有鬻白马者曰:“此极驵骏。”玭乘之于衢,曰:“善,可著鞭矣。”遂市之。日晏乘归,御之铁鞭。一仆以他马从。既登东原,绝驰十余里,仆不能及。复遗铁鞭,马逸不能止。迅越榛莽沟畎,而玭酒困力疲,度必难禁矣。马方骤逼大桑下,玭遂跃上高枝中,以为无害矣。马突过数十步,复来桑下,瞑目长鸣,仰视玭而长鸣躩地。少顷,啮桑木本,柿落如掌。卧即或龁草于十步五步内,旋复来啮不已,桑本将半焉。玭惧其桑之颠也,遥望其左数步外有井。伺马之休于茂草,乃跳下,疾走投井中,才至底,马亦随入,玭与马俱殒焉。[5]

韦玭买得骏马却用铁鞭驾驭,想要制服它。没想到这匹骏马善于奔袭,步步紧逼,最终与暴虐的韦玭同归于尽。

上述两则故事中的马虽未言语,但它们嫉恶如仇的脾性和行为活灵活现,令人生畏,也告诫人们尤其不能对宝马等闲视之、甚至悖其本性,否则必遭报复。

三、唐马形象与马祸记载所反映的社会心理

“唐代小说与前代相仿,叙述内容上依旧‘不离于搜奇记逸,落实到具体的动物叙事中则仍呈现为动物变形精怪一类,多神奇幻化,充满虚幻玄思意蕴,但从叙述的完整度与表达的深刻性上却展现出一定的开创性意义。”[14]唐人将马视作祥瑞、神怪乃至常人,所以《广记》中的这些马故事也都旨趣相近,在反映人与马近密的日常关系时,具有奇幻和神异的色彩。这些马被分为龙马与异马两类,它们与人之间发生的故事虽然曲折离奇,情节怪诞,却来源于当时人们的现实生活和真切想法,并充满宗教色彩。

谈到唐人的社会心理,就不能不说说唐代流行的儒、释、道思想。南北朝时期,儒、释、道之间既有斗争,也有融合,如佛教糅合儒、道的概念宗旨,劝人改恶迁善;道教与儒学在文化上也有同根性,未发生冲突。南北朝末到隋唐初年,中国不仅在政治上走向南北统一,思想文化方面也加快了相互交融的步伐,并逐渐形成了儒、释、道三足鼎立的多元宗教格局。在“德主刑辅”的方针下,唐代统治者以传统的礼教與德治维持调整社会关系,同时因势利导,利用宗教化解社会矛盾,大致方略如下:唐初,出于尊崇先祖及巩固皇权的目的,李唐帝王将老子视为其家族的先祖,高祖李渊曾下诏将三教的顺序定为道先、儒次、释末;唐太宗即位后,做了适当调整,护持佛教,高宗与武周时期都延续了释在道之上的政策;玄宗时又恢复和提高了道教地位,但佛教昌盛之势不减;安史之乱后,唐王朝转衰,为加强中央集权,统治者坚持儒、释、道三教并用,“儒,道,释三家已自成一统又浑然一体,充分融入社会文化心理及民族深层性格”[15]。与此同时,统治者逐渐意识到较之佛、道,儒学正统思想对治国平天下的影响最大,于是将三教中的心性之学和修养理论吸纳统合,形成仁义道德观念。

唐马形象之所以意涵丰富,与三教流行密不可分。在帝王的扶持和思想家的推崇下,三教传播于世。民众从教义中受到了一些慰藉与启发,对客观世界的认识更加丰富多彩。这些古代民间信仰也通过《广记》这类志怪小说中的马的多样形象反映出来。

超凡脱俗的马,融入了道家修仙避世、追求长生不老的思想。与人潜心修道的终极目标相辅相成,龙马祥瑞反映了上至皇帝下至百姓对坐忘于尘世、逍遥于内心的共同渴望和精神寄托。而那些神异超能的马,或许因人事而降下灾祸,带来厄运,但也启迪人们要以自然为本、天性为尊,清虚自守、退欲消妄。

而对忠义正直的马的描写,则说明儒家仁义礼智信的道德观念深入人心,“以儒家进取精神为主的士大夫心态,构成了马文化观念层面的核心部分”[16]。《广记》中有不少描写善马的篇目,都隐含着作者的人格理想与社会道德价值取向。在作者笔下,这些马虽为马身,受人管制,但性情与人一般无二,也具有忠诚、守信、果敢、正义等特点,为人服务却不卑不亢,和人亦亲亦友,某种时候还是普通人敬佩的榜样。如果人做了违背纲常的龌龊之事,这些马还会不顾情面地将其教训一番。

勤恳劳作的马形象则体现了佛教的“业缘观”和因果轮回的教义,比如投胎转世为马偿债就是“佛教在传入中土之后,为了赢得尽可能广泛的信徒,也依据民间若有其事的传说,加工了大量关于自家以因果报应说为主的神异故事”[17]。佛教讲因果业报、三界六道,人此生的“业”埋下了来世福与祸的根基,欠债未还就是犯了恶“业”的表现,也逃不脱冥冥之中的谴责。《广记》中有不少欠债者转世为马偿还债务的形象,让人心生怜悯,人们同情马的辛苦劳作、身份卑微,但也通过这些由曾经亲近的故旧转世的马反躬自省、暗自伤感,反思自身行为有无失当,提醒世人诸恶莫作。

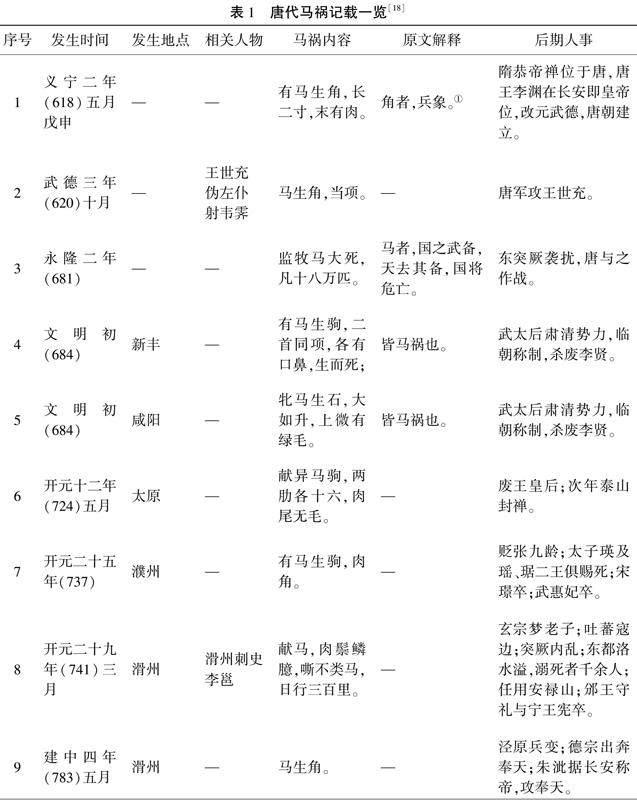

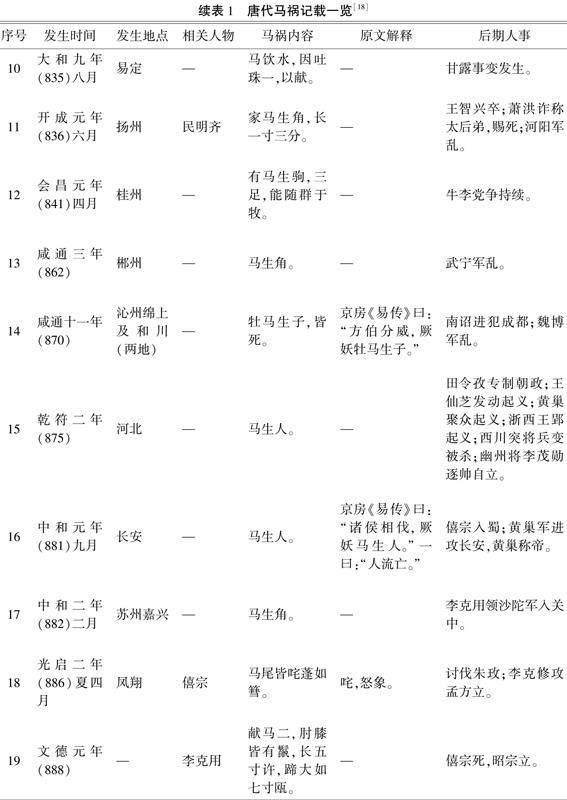

在《广记》所摘录的龙马、异马之外,《新唐书·五行志》还有关于离奇诡谲的马祸的记载,终唐一代,共在十四个年号中发生十九次马祸,迷信者视其为世间灾祸的预兆,这也可说是唐人关于马形象的又一表达。《新唐书》中有关马祸的记载及相关阐释见表1,其中“后期人事”一栏对应的是诸次马祸发生之后唐朝发生的事件,若马祸时间笼统,则查看当年及之后短期内的史事记载。

马祸自古即被视为推演政治变化的五行灾异之一,发生马祸往往预示着朝廷内外会出现动荡的局势、连年的战乱或影响严重的转折事件,如《汉书·五行志》记灾异与皇权政局,“皇之不极,是谓不建,厥咎眊,厥罚恒阴,厥极弱。时则有射妖,时则有龙蛇之孽,时则有马祸,时则有下人伐上之痾,时则有日月乱行,星辰逆行”[10]。时代越动荡,马祸次数越多。

唐代也是如此,马祸主要集中在唐中后期,安史之乱后有十一次;马祸多发生在某一帝即位初年或他的最后一个年号时期,如武德、建中、太和、开成、会昌、咸通、乾符和文德。具体来说,睿宗文明年间有两次马祸,玄宗开元时期有三次,文宗在位时两次,懿宗咸通年间两次,僖宗在位时五次。

唐代马祸多发生在黄河附近或以北,原因是这些地区靠近统治中心、人们容易警觉。表1中有地点记载的马祸共十五条,其中第4~10条、14~16条和18条都在北方,多达11条;南方养马较少,所以仅第11~13条和17条发生在南方。马祸发生频率由高到低依次是:都城长安及周围如新豐、咸阳和凤翔,共四次;河东道(太原和沁州的两地)、河南道(濮州和滑州)各三次;河北道(易定和河北)、江南道(苏州和郴州)各两次;淮南道(扬州)、岭南道(桂州)各一次。

马祸涉及的人物身份也是多样的,有隋末唐初起兵的群雄、唐朝地方长官、普通百姓、皇帝和唐末军阀,他们都有不经意间遇到马匹异常的可能性。

马祸主要有以下三类:

(1)马自身生长或表现出异相。见第1、2、6、8、9、11、13、17、18和19条,主要表现在角、肋、肉尾、肉鬃(马颈肉端所生鬃毛,倒披一旁)、鳞臆(胸部长出鳞片)、鬣(颈上长毛)、蹄等部位,或叫声和脚力有异样。比如马生角这个异相,早在西汉即发生过:

文帝十二年,有马生角于吴,角在耳前,上乡。右角长三寸,左角长二寸,皆大二寸。刘向以为马不当生角,犹吴不当举兵乡上也。是时,吴王濞封有四郡五十余城,内怀骄恣,变见于外,天戒早矣。王不寤,后卒举兵,诛灭。京房《易传》曰:“臣易上,政不顺,厥妖马生角,兹谓贤士不足。”又曰:“天子亲伐,马生角。”[10]

从马匹的身体构造看,是不可能长出角的,马长角的异相意味着政坛上即将发生或酝酿着一些不合礼法规矩的事情。此处情况是:本为臣子的吴王刘濞统辖城池众多,骄奢狂妄,发动叛乱,文帝纵容之。景帝时终于平定了七国之乱,但中央也经历了动荡,诛杀了一直建议削藩的晁错。唐代有六次马匹长角的情况,见第1、2、9、11、13、17条,对应的是国家缺乏贤臣良将,发生战乱后政治不通顺,天子号令大动干戈以平定叛乱。而马尾蓬起来形似彗星,则昭示着唐末百姓生活水深火热,敢怒不敢言。

(2)马匹大量死亡,见第3条。从原文的解释看,这也是一种严重的马祸:“于《易》,‘乾为君为马,马任用而强力,君气毁,故有马祸。一曰,马多死及为怪。亦是也”[10]。在《易经》中,君主与马匹都为乾卦,马匹被人使用得当就会施展出强大的力量,如果君权衰落,便会相应地出现马祸,而马匹频繁死亡的怪异现象则预示着君主有危险。

(3)马生出异类。见第4、5、7、10、12、14、15和16条,包括生异形马驹(最终母马和异形马都存活下来或母马生异形马后死亡)、生石、饮水吐珠、牡马生产和马生人(二者皆死或生死不明)。最奇特的是后两种,《汉书·五行志》记载:

史记秦孝公二十一年有马生人,昭王二十年牡马生子而死。刘向以为皆马祸也。孝公始用商君攻守之法,东侵诸侯,至于昭王,用兵弥烈。其象将以兵革抗极成功,而还自害也。牡马非生类,妄生而死,犹秦恃力强得天下,而还自灭之象也。一曰,诸畜生非其类,子孙必有非其姓者,至于始皇,果吕不韦子。京房《易传》曰:“方伯分威,厥妖牡马生子。亡天子,诸侯相伐,厥妖马生人。”[10]

西汉京房的《易传》延续经学家刘向的神学思想,把灾异与政治相联系,认为牡马生产和马生人都预示着中央权力旁落(天子权力被殷周时代一方诸侯之长——方伯所分夺,形成了取代王权的霸主政治)、天子自伤、诸侯争霸和百姓流亡,所以将那些生产不合常理的马称为妖孽。秦孝公和秦昭王在位时分别出现了马生人、牡马生产这样的马祸,最后的结果是秦对诸侯大兴兵戈而“杀敌一千,自损八百”,原因就是牡马本没有生育功能,却违背客观自然规律生产,必然自伤身死,就好像秦依靠强霸勉强统一天下,但已经埋下了自灭的隐患。若马(暂且不论牝牡)生出的不是马驹而是人,则意味着人主子孙一定有异姓者,比如秦始皇就是吕不韦的儿子。马生出异类,则意味着君王后世异姓、血统不正,这是改朝换代的诱因。结合第14~16条可知,唐懿宗、僖宗时期藩镇割据、宦官专权,唐皇室面对各地动乱危机自顾不暇,而且僖宗并非懿宗嫡长子,是被宦官田令孜拥立为皇太子的,所以随后就爆发了黄巢起义及僖宗出逃四川的事件。对比来看,第三类情况比第一类更令人恐慌,因为它预示着天下将有大乱,也更易引起人们身处乱世的自危感。

还有一些马祸是接连交错发生的,如西汉末年发生的两场马祸——马生角、牡马生产了三足马,就预言了王莽篡汉的荒唐悲剧:

(汉)成帝绥和二年二月,大厩马生角,在左耳前,围长各二寸。是时,王莽为大司马,害上之萌自此始矣。哀帝建平二年,定襄牡马生驹,三足,随群饮食,太守以闻。马,国之武用,三足,不任用之象也。后侍中董贤年二十二为大司马,居上公之位,天下不宗。哀帝暴崩,成帝母王太后召弟子新都侯王莽入,收贤印绶,贤恐,自杀,莽因代之,并诛外家丁、傅。又废哀帝傅皇后,令自杀,发掘帝祖母傅太后、母丁太后陵,更以庶人葬之。辜及至尊,大臣微弱之祸也。[10]

汉成帝绥和二年(公元前7年)二月,皇家大厩的马生出角,三月成帝就暴死,而王莽任大司马,祸国权臣崭露头角。建平二年(公元前5年),定襄太守上报有牡马生了三足马(实际上是瘸跛的马),跟随马群吃喝。果然,哀帝宠幸董贤,任用其为大司马,因所用非人,群臣不服。哀帝暴崩后,王莽野心勃勃,继任大司马,诛灭外戚丁氏和傅氏,连帝后至尊都要定罪,朝廷大臣噤若寒蝉,不敢反对。

唐后期多种马祸连续出现,正是多事之秋的体现。表1第11、12条马生角和三足马的马祸发生在文宗末年至武宗即位之初。文宗时宦官仇士良、鱼弘志弄权,皇位继承人也被宦官废掉,群臣不敢反驳,文宗最终抑郁病死;文宗的异母弟武宗宠道灭佛,抑制佛教势力的发展,他自己则因用人不当,服丹而崩。第15~19条中,僖宗乾符至文德年间权臣(藩镇)壮大,皇权不稳,社会飘摇,唐王朝颓败,已无力回天,所以也是马祸频发。

唐代历史上的马祸往往在特定的时间和地点发生,唐初较少,唐中后期相对比较频繁,马长角、牡马生产、马生人、三足马等诸种马祸真假难辨,变幻莫测。由于马祸发生时刚好政治乱象已现端倪,如权臣奸佞当道、天子命途乖蹇、政局动荡不安、军事征伐不断,各种违背礼法之事频频发生,于是人们自然就将马祸与国家命运关联起来,产生不安情绪。“应运而生”的唐马形象与马祸记载将人与马的日常交集以荒诞的形式表达出来,反映了唐代社会人们的社会心理,它既受儒、释、道三家主流思想的引导,又受阴阳灾异神学迷信的影响,在反映附会国家失道的境况的同时,自然也就成了折射世道人心、国家气运的反光镜。

四、结语

文言短篇小说总集《太平广记》描绘了马的多样形象,这些马大致分为龙马和异马两类:龙马是人间祥瑞,表达了人们的美好期望;异马则展示了马的双面性和复杂性,善的异马神勇忠诚、爱憎分明,寓意吉利、给人启迪,反映的是马被驯服后的善解人意;异马也有诡者,往往是转世偿债者,因天性狂放不羁,可与人互变、惩恶报复,往往预示灾祸,神秘莫测。

《广记》中丰富多彩的唐马形象反映了不同阶层人与马之间的现实生活状态,但这些马已不仅是简单被人拥有和役使的工具,而是超脱于自然,作为一种生动的文化因素参与到了人类的精神生活中,或表达祥瑞,或预示灾异,令人敬畏。《广记》对其生活化、拟人化的处理既反映了人们对世俗百态的看法与应对,更折射出当时盛行的儒、释、道多家思想和阴阳灾异等社会文化对唐人的复杂影响。

参考文献:

[1]永瑢,等.四库全书总目[M].北京:中华书局,1965:1212.

[2]马俊民,王世平.唐代马政[M].西安:西北大学出版社,1995:163.

[3]朱利民,张宪民.唐代马政[J].唐都学刊,1994,(2):26-27.

[4]吉成名.龙马传说与龙马精神[J].文史杂志,2002,(5):82.

[5]李昉,等.太平广记[M].北京:中华书局,1961:3530,3532,294-295,2460,3535,3539,3535,3535,3538,3538-3539,3541,3542,3542,3543,3543-3544,3544,3544-3545,3545.

[6]尚民杰.中国古代的崇马之风[J].文博,1995,(1):32-36.

[7]李林甫,等.唐六典[M].陈仲夫,点校.北京:中华书局,1992:114.

[8]彭定求,等.全唐诗[M].北京:中华书局,1999:1619,736,6906.

[9]司马迁.史记[M].北京:中华书局,2013:3170.

[10]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962:1061,1458,1470,1458,1469-1470,1470-1471.

[11]敦煌研究院.敦煌石窟全集·动物画卷[M].上海:上海人民出版社,2000:200-201.

[12]黄新亚.消逝的太阳——唐代城市生活长卷[M].长沙:湖南出版社,1996:50.

[13]李光宗.唐代所见有翼马与东西方文明互动[J].唐史论丛(第二十五辑),2017,(2):195-196.

[14]陈佳冀.中国文学动物叙事的历史传承与类型衍生[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2015,(5):55-67.

[15]霍明琨.《太平广记》与社会文化[J].学术交流,2004,(9):148-151.

[16]王立,郝明.唐代文学中的马意象[J].南京师范大学文学院学报,2004,(3):119-124.

[17]贾二强,李胜振.古小说与新材料——从《太平广记》谈起[J].文献,2019,(5):136-143.

[18]欧阳修,宋祁.新唐书[M].北京:中华书局,1975:952-953.

Rumination on the Images of Tang Horses in Taiping Guangji:Discussing the Social Psychology of the Tang People

ZHANG Linjun

Abstract: The large class book Taiping Guangji contained many bizarre stories about the Tang people and horses, portraying the diverse images of Tang horses, called dragon horses and miraculous horses.The dragon horses were auspicious on earth and brought good expectations. Miraculous horses showed the duality and complexity. Among them, the good miraculous horses were brave and loyal, and their love and hatred were clear, which reflected the understanding of horses after being tamed, which meaned good luck and enlightenment. The weird miraculous horses, who were reincarnated debtors. Their nature was wild and capricious, changing with others, punishing evil and revenging, which indicated disasters. By observing the real life between people of different classes and horses, and integrating the thoughts of Confucianism, Buddhism and Taoism that were already popular at that time, the Tang people constructed the image of a horse that was extraordinary, loyal, upright and hardworking, and fully expressed their awe of horses. The absurd and bizarre records of equestrian calamities not only reflected the changes of the current situation, but also presented the profound influence of the theological superstition of Yin and Yang disasters on the Tang people.

Key words: Taiping Guangji;Tang Dynasty;horse images;dragon horses;miraculous horses

(責任编辑:武丽霞)