中国城市轨道交通TOD政策框架构成及其发展评价

李东坤 谢宇航 冯会会

摘 要:中国城市轨道交通TOD开发模式已成为推动城市空间布局优化与高质量、可持续发展的重要路径,但其呈现的跨部门、多主体、多元利益复杂交织等特征,亟需地方政府在规划、建设、运营各环节的政策创新与制度保障。基于政策工具视角构建包含5类12项指标的政策分析框架,对46个样本城市的TOD政策发展情况进行系统化评测。结果显示,中国城市轨道交通TOD政策总体处于起步阶段,除成都、东莞外大多数城市的政策支持体系与机制建设不足。从发展趋势来看,城市轨道交通TOD理念得到更广泛认同,各城市TOD政策内容不断深化且差异性增强,TOD与城市更新进一步拓展融合。这为城市间开展政策学习与政策优化,进一步推动城市轨道交通TOD实践发展提供了重要参考。

关键词: 城市轨道交通;TOD开发模式;TOD政策评价;城市空间布局;轨道交通规划

作者简介: 李东坤,西南交通大学公共管理学院副教授,主要从事交通公共政策、交通经济学研究,E-mail:dongkunli@163.com;谢宇航,西南交通大学公共管理学院副研究员,主要从事交通公共政策、交通财政学研究;冯会会,西南交通大学公共管理学院讲师,主要从事交通公共政策、交通地理学研究。

引用格式: 李东坤,谢宇航,冯会会.中国城市轨道交通TOD政策框架构成及其发展评价——《中国城市轨道交通TOD政策指数报告(2023)》摘编[J].西南交通大学学报(社会科学版),2024,(2):29-66.

党的二十大报告首次全面系统地对中国式现代化进行了远景式勾勒,并阐述了中国式现代化是人口规模巨大、全体人民共同富裕、物质文明和精神文明相协调、人与自然和谐共生、走和平发展道路的现代化的五大主要特色。在城市发展维度,中国式现代化是城市现代化、高质量发展的方向指引,亦离不开城市现代化的有力支撑。作为城市现代化过程中城市公共交通运输系统的骨干力量,城市轨道交通与TOD理念的深度结合对于人口规模达到一定程度的城市而言,在改善人民出行等民生需求、推动绿色低碳发展、优化城市空间布局和促进经济社会进步等方面发挥着不可替代的支撑作用。

包括城市轨道交通在内的交通运输业均是对人或货物等进行空间运输的行业,交通运输的出发点与根本目的不在于运输过程本身,而是基于不同地理空间上生产生活的具体需求,从而交通运输本身拥有明显的社会属性。城市轨道交通是以服务城市客运为主的交通方式,其社会属性更为明显。因此,城市轨道交通TOD模式实际是将交通运输与人的出行需求、生活生产需求等相结合,并通过科学化、精细化的政策设计,提升居民生活质量和周边物业价值,是在交通领域实现中国式现代化的具体体现。令人欣喜的是,在实践层面,越来越多的城市轨道交通开通城市开始借助城市轨道交通TOD模式运营城市,并借助多元化政策工具支持城市轨道交通TOD模式的落地实施,进一步丰富和发展了中国城市轨道交通TOD的政策实践图景。截至2022年12月31日,已有46个城市开通城市轨道交通(不含仅开通有轨电车等中运量轨道交通的城市),其中有22个城市在政策文本中明确将TOD综合开发作为优化城市空间开发、品质提升的重要方式,16个城市正式出台了轨道交通场站及周边土地综合开发利用的相关实施意见等。中国城市轨道交通TOD理念得到了更广泛的关注与认同,相关支持性政策更是得到了显著推进。但对于TOD政策发展水平的科学评估、测度与比较一直是研究的重点与难点话题,《中国城市轨道交通TOD政策指数报告(2023)》在指数框架确定、指标选取与测度、排名与解读等方面均进行了前瞻式探索。

一、中国城市轨道交通TOD政策指数框架与构成

(一)中国城市轨道交通TOD政策指数框架

TOD开发模式的重点是混合用地布局、高强度开发与公共空间营造,其核心是交通发展与土地利用的一体化。由于交通规划、交通建设、土地开发、城市规划等涉及多个政府部门和多元市场主体,所以TOD开发模式本身具有天然的跨部门、跨主体协作特征,这就决定了城市轨道交通TOD开发是一项极复杂的系统工程。推动这一工程的落地,在现行制度体系中面临诸多政策堵点甚至空白。比如,城市轨道交通TOD开发模式要求城市轨道建设与周边土地开发形成一体化联通,并在推进节奏上保持一定的同步性,这意味着轨道交通规划要与国土空间规划以及多种专项规划形成有效融合。但由于轨道交通线网规划、用地控制规划、建设规划、國土空间规划以及专项规划的编制权分散在多个政府部门,在编制节奏与考量因素上面临诸多差异与拉锯,从而使“多规合一”面临现实政策困境。又如,城市轨道交通站点周边500~800米范围内土地多属于区域内核心高价值地块,在多主体参与过程中,如何在区县政府、城市轨道交通建设企业、民营开发企业等主体中进行权利划分与利益共享以形成有效激励,仍需要政策引导与保障。实际上,城市轨道交通TOD开发模式的顺利实施亟需地方政府在规划、建设、运营的各环节进行政策创新并提供制度保障,从而提升城市轨道交通TOD项目的可实施性、价值增值和可持续发展能力。

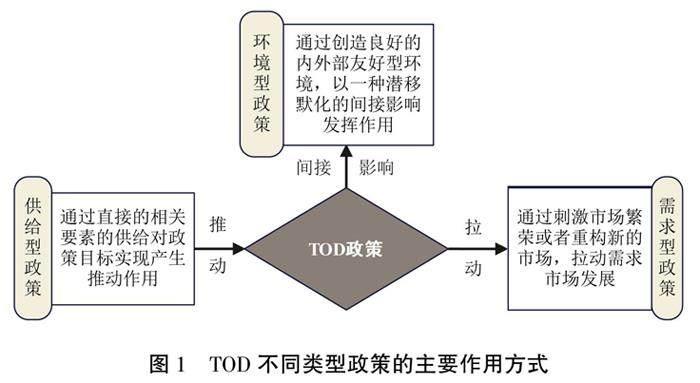

政策是政府通过对各种政策工具的设计、组织搭配及运用而形成的。因此,政策由理念变为现实必须依靠各种政策工具,这些工具就是实现政策目标的手段。分析政策的框架离不开工具性的视角,这种工具性的视角有助于理解政府应如何有目的地影响政策过程。而最具有经典性与操作性的是Rothwell Roy和Zegveld Walter[1]的分类方法。他们将基本政策工具划分为供给型政策工具、环境型政策工具和需求型政策工具三类,从而将复杂的政策过程进行了降维处理,具有显著的维度内聚合效度与维度间区分效度,同时又具备较强的目标针对性与内容指导性,在政策研究中得到十分广泛的应用[2~3]。其中,供给型政策工具主要是指政府通过直接的资金、人力、技术等相关要素的供给对政策目标产生影响;需求型政策工具则着重通过刺激市场繁荣或者重构新的市场,降低市场风险,从而拉动相关市场健康、快速、和谐发展。环境型政策工具更多表现为一种外部因素的影响和渗透作用,通过创造良好的内外部友好型环境,以一种潜移默化的持续间接影响发挥作用。综合来看,供给型政策工具主要表现为对TOD发展的推动力,需求型政策工具更多地表现为对TOD市场需求的拉动力,而环境型政策工具对TOD发展更多起到间接影响的作用(见图1)。这也成为《中国城市轨道交通TOD政策指数》建立TOD政策分析框架的理论基础与起点。

TOD政策可通过供给型政策工具、需求型政策工具和环境型政策工具促进TOD开发模式的落地实施。对于TOD开发模式而言,最重要的要素资源是土地,即TOD开发相关的土地储备、土地供给以及与之紧密相连的土地开发分级、容积率提升、土地权属确认等。因此,TOD政策中的供给型政策工具主要分为两大类型(见表1):一是用地保障,主要包括土地储备与土地价款优惠;二是综合开发,主要从站点分级分类、容积率奖励、复合立体开发等方面进行考察。由此供给型政策工具可进一步表述为政府通过用地供应、土地价款优惠、容积率奖励、产权支持等相关政策,为城市轨道交通TOD模式落地提供直接有效的政策支持。

对于TOD开发模式而言,环境型政策工具主要体现在两大方面五个层次上(见表2)。

一是理念规劃,主要包括三个层次:(1)政府对TOD开发模式的理念引导,主要表现为政府在政策层面如何认识和看待TOD开发模式以及如何对其进行定位;(2)政府对TOD开发模式所涉及的多类规划进行融合的指导与要求,进而从城市规划层面为TOD开发模式落地实施提供切实可行的政策依据;(3)能否构建形成比较完备的TOD政策体系,即从实施意见、实施细则到专项规划为一体的系统化支撑保障体系。

二是审批协调,主要包括两个层次:(1)政府协调机制的构建,即通过何种机制高效协调多部门多元利益主体间的关系;(2)政府在审批流程上的优化,即简化TOD开发过程面临的纷繁复杂的审批环节,提升审批效率。最终,通过环境型政策工具的运用,提升TOD开发模式落地实施的内外部环境友好度。

需求型政策工具更多表现为鼓励TOD模式落地实施过程中对市场机制的引入与应用,主要包括两个方面(见表3):一是参与主体上,鼓励多元市场主体(尤其是民营企业)参与、合作;二是合作模式上,对不同类型主体的合作进行规制与区分。通过需求型政策工具的运用,理想的结果是发挥市场机制的优势,引导TOD综合开发形成多元主体优势互补、权责利优化分配布局,促进TOD开发过程中上下游市场健康快速发展。

因此,本文的指数框架如下(见图2)。

(二)中国城市轨道交通TOD政策指数构成

中国城市轨道交通TOD政策指数对于具体指标的选取主要遵循如下流程:首先,梳理TOD开发模式相关的国内外理论与文献,分析确立轨道交通TOD综合开发的核心特征、要素及其对应的政策需求,形成基础理论框架。其次,梳理中国城市轨道交通TOD综合开发优秀案例,总结中国城市轨道交通TOD发展特征、面临的制约与突破方向,细化指标体系。最后,搜集城市轨道交通TOD相关政策文本,进行阅读、分类、比较与总结,并结合实地访谈资料迭代,形成最终的指数框架。中国城市轨道交通TOD政策指数按照框架结构设计形成了囊括供给型政策工具、环境型政策工具、需求型政策工具三大方面5大维度、共计12个二级指标的层次体系。其具体指标及说明如下:

1.用地保障

TOD开发模式的核心是土地一体化综合开发[4]。中国城市轨道交通TOD开发模式首先要求对站点周边的土地进行统一管控。实际中由于城市轨道交通站点周边的土地大多是各区(县)或镇(街)的黄金地块,因此土地统一管控能否实现以及实施效果如何有赖于地方政府的政策支持力度,特别是相关政策能否明确土地储备的规模、范围以及给予一定的土地优惠。这部分主要包括两个二级指标。

(1)土地储备。主要从三个方面进行评价:一是相关政策是否涉及土地提前储备。一般来说,越早进行土地储备,越有利于城市轨道交通站点周边土地开展一体化设计与开发;二是土地储备的规模如何,即政策能否明确土地储备的数量、范围以及土地分级分类等内容。一般来说,政策对于土地储备规模与范围的规定越明确,其落地实施的可能性越高,在明确土地储备规模的基础上进一步对储备土地进行分级分类,可实施性将进一步增强,政策的实施力度也将更大;三是政策是否涉及远期土地储备以及对已批未建土地收储的相关规定。由于城市轨道交通建设存在较长周期,与此同时,很多轨道交通站点周边的土地所处区域开发相对成熟,一些土地在进行TOD一体化规划之前即完成出让,如何对这部分土地进行规定也变得十分重要。由此而言,考虑站点周边土地储备的近期与远期规划,并能对范围内已批未建土地做出规定的城市政策力度也更大。

(2)土地优惠。即是否存在储备土地上市过程中给予拿地企业一定程度的价款优惠政策。这种优惠政策的实施力度从低到高可分为:土地使用规费减免——土地价格优惠(按未建轨道交通时的价格或按照一定比例优惠)——土地作价出资——多种优惠政策组合。通过土地优惠政策,可以激发企业尤其是有轨道交通运营经验的城市轨道交通集团在立足自身轨道交通建设优势基础上参与TOD开发的热情,大力推进TOD开发进程。

2.综合开发

在土地上市之后,即可进入综合开发阶段。综合开发阶段涉及TOD模式在具体城市的设计、打造等总体性部署与安排,仍需地方政府在政策上的规划明晰与指标引导。总体来看,其主要包括三个方面。

(1)站点分级分类。城市轨道交通TOD综合开发到底要达到什么样的程度?不同站点TOD开发项目之间如何进行差异化协同?这些问题需要政府从政策层面进行规划明晰,这将大大提升城市轨道交通TOD开发的效率、效果与可持续性,促进城市轨道交通TOD科学有序发展。

(2)容积率奖励。高强度开发是TOD开发模式的核心特征之一,其最为直观的体现是TOD区域范围内相应容积率的适度提升。但由于城市容积率的划定标准主要与城市所处的气候区、物业类型、楼层数量等有关,并按照总建筑面积与建筑用地面积之比进行计算,而与是否处于TOD区域没有直接关系,因此要实现城市轨道交通TOD区域范围内容积率提升往往需要城市容积率政策的相应调整与特殊规定[5]。具体而言,是否对交通周边或特定地段容积率有额外奖励、是否制定TOD站点周边容积率的专门规定、是否能够根据城市一体化设计方案合理设定不同类型的TOD容积率水平[6],将成为区分城市轨道交通TOD政策强度的主要标准。

(3)复合立体开发。TOD开发模式的另一核心标准即是复合开发。这就要求不同类型的业态可以在同一区域或地块范围内合理共存,体现在国土空间规划与产权确认上则意味着需要分层开发与分层确权[7]。但在实际操作中,同一地块往往整体转让,而产权确认也多以整个地块为单位进行,因此要实现复合开发,就需要政府给予政策支持。其中,是否允许分层开发、分层确权登记、是否给予一定的分层开发价格优惠(尤其是地下空间)、是否确定TOD立体复合开发的标准与要求、是否形成地上地下空间一体化规划设计将成为政策实施强度的重要衡量标准。

3.理念规划

城市轨道交通TOD开发模式对于很多城市而言仍是新兴事物,政策理念的有力引导有助于更好推动各方达成TOD发展共识,并通过规划融合形成政策保障[8],因此理念引导、规划融合与政策体系建设是TOD开发模式落地实施过程中十分重要的环境型因素。具体而言,包括如下内容:

(1)理念认知。TOD开发模式首先需要突破理念认知,进而影响其行为。在理念认知方面,尤为重要的是地方政府如何看待城市轨道交通与土地开发以及城市发展的关系,这将为城市发展轨道交通TOD奠定总基调。具体而言,根据理念认知的发展阶段进行划分,轨道交通与城市发展的关系认知从初级到高级主要体现为五个层次:开发导向的城市轨道交通设施优化——注重轨道建设与周边连接,而非周边开发——“轨道交通+土地物业”的土地开发模式——TOD综合开发作为优化城市空间开发与品质提升的重要方式——TOD综合开发作为城市运营理念。理念认知水平的不同,意味着城市对城市轨道交通TOD开发的重要性与必要性理解不同,从而将影响城市开展城市轨道交通TOD开发的节奏与步伐。

(2)规划融合。TOD开发模式涉及轨道交通与周边土地开发的一体化规划,要求轨道交通规划、国土空间规划以及多类专项规划间的融合[9]。由于轨道交通线网规划、用地控制规划、建设规划、国土空间规划以及多类专项规划的编制权分散在多个政府部门,在编制节奏与考量因素上存在显著差异,因此要实现多规合一,必然要求地方政府在政策规划层面予以引导与确认。不仅如此,TOD开发模式的落地实施效果还依赖于多种规划编制的节奏协调性与同步性。因此,根据轨道交通规划和国土空间规划等规划间的关系以及融合推进程度,將其划分为如下五个层次:轨道交通规划纳入城市国土空间规划,与其他城市专项规划相衔接——轨道交通规划纳入城市国土空间规划,据此编制TOD综合开发策略和(或)TOD综合开发专项规划——轨道交通规划纳入城市国土空间规划,同步编制TOD综合开发策略和TOD综合开发专项规划,启动控制性详细规划编制或调整——轨道交通规划纳入城市国土空间规划,同步编制TOD综合开发策略和TOD综合开发专项规划,线路工程可行性研究报告与沿线综合开发方案同步编制——轨道交通规划与城市国土空间规划同步编制,同步编制TOD综合开发策略和TOD综合开发专项规划,线路工程可行性研究报告与沿线综合开发方案同步编制、同步实施。

(3)体系完善。政府政策目标的实现依赖于多方面政策的有机协作,进而形成由若干既有区别又相互依存的要素构成的具有特定功能的有机整体,达到“整体大于部分之和”的效果。在城市轨道交通TOD开发落地实施过程中,相关政策配置是否合理,是否形成了系统化的政策体系,将直接影响政策的实施效果。而完善的政策体系意味着不仅包括TOD综合开发实施意见、实施细则与技术导则,还包括一体化设计、审批、消防等体系化的配套政策文件。由此,是否包括核心政策,是否包括配套政策以及配套政策的数量,将成为评价政策体系完善性的重要衡量标准。

4.审批协调

TOD开发模式落地实施过程中涉及大量的跨部门协调与合作,流程复杂,难度巨大,需要形成相应的审批流程优化机制与跨部门合作机制进行保障。

(1)审批流程。TOD开发模式实施过程十分繁杂,手续众多。审批程序的优化将为TOD综合开发提供良好的内部环境,有助于提升效率,降低难度,从而增强市场主体参与TOD开发的吸引力。在审批流程方面,有没有相应的“绿色通道”、提升审批效率的原则或方式(比如并联、预审等)、一定的审批部门保障(比如专人、专门服务机构、纳入考核系统等)或者“特事代办”、“一事一议”等专项服务方式,将形成评估审批政策强弱的重要衡量标准。

(2)协调机制。在TOD开发模式落地实施过程中,比较常见的协调方式是建立相应的领导小组(或类似组织)。这种治理机制拥有独特的组织结构与权力结构,其有助于高效集中行政资源、处理跨部门公共事务。在此过程中,领导小组的权威、地位及其对资源的整合号召能力主要取决于领导小组中领导成员的职级职务[10]。为此,根据城市是否存在综合开发领导小组以及小组组长的行政级别来评价城市协调机制的协调能力与效率。

5.市场运用

在TOD开发模式落地实施过程中,由于土地储备、轨道交通建设、土地开发等环节涉及地方政府、轨道交通集团、开发商、设计单位等政府、国有企业与民营企业多元主体以及多重利益关系的协调,因此,能否充分发挥各主体优势,激发市场活力,从而形成良好的多主体有序合作格局、推动城市轨道交通TOD模式顺利落地与可持续发展,需要相关政策在市场运用方面加以引导,特别是需要在市场主体准入与合作模式上有所作为。具体而言,主要包括两个方面:

(1)参与主体。TOD开发模式的落地实施是多主体充分合作的结果。但在实际开发过程中,一些地方政府希望TOD开发能够更多反哺轨道交通建设资金,从而将TOD综合开发收益通过一定方式进行“锁定”,进而对民营企业的参与设置门槛或者限制条件。这种方式可能导致TOD综合开发的效率、效果大打折扣。从引导TOD市场健康发展的维度来看,鼓励多主体参与,尤其是充分发挥民营主体参与热情与活力仍是主流方向。据此,基于政策是否有鼓励民营企业或其他市场主体参与的规定,规定的翔实程度以及是否有优惠政策等指标来评价城市对TOD需求型政策工具的运用能力。

(2)合作模式。多主体之间的合作模式,尤其是市场主体通过怎样的方式参与进入TOD开发过程之中,也是发挥市场力量的重要内容之一。一般而言,明确多主体合作模式,给予民营主体同等的市场合作地位,推动多主体形成权责利优化分配格局是重要方向,也是评估这一政策的重要依据。

(三)中国城市轨道交通TOD政策指数分析方法

如何通过政策文本的量化研究,规范测量政策文本中的若干重要特征变量,进而发现隐藏于文本背后的相关政策选择及其变迁规律,是政策量化分析的核心内容。政策内容量化分析方法是一种半定量的研究方法,通过将政策文本中非量化的、非结构化的信息转化为定量的数据,建立有意义的类目以分解政策文本内容,并以此来分析政策文献的某些特征[11]。本文主要采用政策文本分析法和专家评分法对46个样本城市的TOD政策文本进行量化评估。

1.政策文本分析法

政策文本分析作为一种比较纯粹的文本定量分析范式,旨在通过对原始政策文本的内容解读,总结归纳某些规律性现象或特点。使用文本分析法可有效识别文档中的主题,通过略读和精读文档剖析其对外传递的政策立场[12~13]。

在文本分析法中,与形式特征相比,文本的内容特征更加复杂,话题、语气与遣词造句等诸多因素都可能直接导致文本的语义差异。内容特征是文本数据中非结构化程度较高的部分,通过对文本内容特征的描述性分析,可以进一步了解文本背后反映的复杂语义与倾向性,也可以进一步了解不同文本(语义结构)间的相互关系[11]。由于TOD政策的形式特征差异性较小,而内容特征差异性大,因此本文主要采用基于文本内容这种高难度、但更为准确的文本解析方式。

在具体操作过程中,根据中国城市轨道交通TOD政策框架体系,利用先验知识首先完成专家样本标注,利用标注样本开展团队内部学习。由于相关文本分析软件对于非结构性语义分析的结果存在较大偏差,研究团队最终采用依托部分机器分析结果,开展人工统一标注、交叉审核,进而从中提取每个城市在土地保障、综合开发、理念规划、审批协调和市场运用5大维度12个指标的文本主题信息,完成对文本内容的完整解构。

2.专家打分法

专家打分法是一种对定性描述进行定量转化的方法。在具体实施过程中,本文首先根据TOD相关理论与核心影响因素,将TOD政策按照5大维度12个指标的评价体系进行分类,再根据各指标的内涵及要求制定5级评价标准,然后聘请领域内10位代表性专家对评价指标进行权重打分,确定各指标权重值,并经多轮反馈、讨论和综合,最终形成一致的评价标准与指标权重(见表4),在此基础上计算各城市TOD政策指数得分。

(四)中国城市轨道交通TOD政策指数数据来源与说明

城市TOD政策文本是TOD政策指数最基础、核心的资料。本文对TOD政策文本的筛选遵从如下原则:一是与TOD直接相关的“总体指导性政策”,例如关于轨道交通场站综合开发的实施意见、实施细则、规划管理办法、用地管理办法等;二是与TOD直接相关的“技术实施型政策”,例如轨道交通TOD范围土地容积率调整工作方案、TOD技术指引、站点一体化城市设计导则、站点周边土地与空间复合利用管理规定、站点周边土地专项储备与规划控制管理办法等;三是不直接针对TOD发展,但从产权制度改革、投融资体制、管理体制机制等角度对TOD实际运作影响重大的“制度体制性政策”,例如城市轨道交通条例、轨道交通周边国有土地使用权作价出资实施办法、地下空间开发利用管理办法、轨道交通建设和TOD综合开发领导小组议事规则等。当然,也有一些城市TOD政策是上述三类政策导向的结合体。根据以上原则,本文筛选收集了2022年12月31日之前处于有效期(或没有明确标注有效期)的城市层面TOD政策文本,形成本文已开通轨道交通(主要关注地铁)的46个城市的TOD政策文本库。

遵循公开性、权威性、相关性原则,本文的样本资料主要来源于公开的数据资料,包括政府网站、行业门户网站等,并通过回溯、关联检索扩大搜索范围。与此同时,由于一些城市部分TOD政策文本虽可搜索到相应政策名称,但无法获得对应文本,在此情况下,本文主要通过城市轨道交通协会、相关咨询公司、轨道交通集团公司等渠道进行获取。而对于通过上述渠道均无法获取的资料或城市对于政策名称及内容均不公开的资料,不进入本文文本库。

二、中国城市轨道交通TOD政策指数总体排名与解读

(一)城市总体排名与解读

本文选取了46个轨道交通样本城市进行评估。借助上述评价逻辑与方法,计算得到46个轨道交通城市的TOD政策指数。从总体城市排名来看(见图3),成都和东莞两座城市的TOD政策指数遥遥领先,分别为4.3340和4.2425,位居46个样本城市中的第一位和第二位。在排名前十位的城市中,只有上海市和广州市为一线城市。其余城市诸如武汉市、杭州市、福州市、苏州市、重庆市、贵阳市均为二线新兴城市,其TOD政策推进力度较大,可能有两方面原因:一是与发展比较成熟的城市相比,二线新兴城市拥有更多的可开发土地,在推动TOD开发落地过程中拥有更大的可规划实施空间;二是与市场运作机制发展更为成熟、市场主体力量比较强大的超大型城市相比,总体而言二线新兴城市市场机制并不十分成熟,市场主体力量不够强大,这些城市更倾向于通過政策工具发挥引导作用。与此同时,TOD政策相对比较完备的成都市与东莞市亦为后续新兴城市开展TOD政策学习提供了便利,降低了政策学习成本,这也在一定程度上助推了新兴城市TOD政策的出台。另一方面,新兴城市之间的TOD政策指数表现也存在明显分化,TOD政策指数排名后十位城市均为二三线城市。从总体得分上看,大多数二三线城市在TOD政策出台上仍处于观望、探索、尝试阶段,对TOD开发的推进态度仍相对比较慎重。尤其是当前房地产市场面临较大困难,经济发展下行压力大,一些地方政府财政相对困难,这也在一定程度上影响了部分城市推进TOD模式的热情。此外,通过绘制TOD政策指数与城市地区生产总值(GDP)、城市人口规模(POP)的相关关系图,可明显看出TOD政策指数与城市经济发展水平、城市人口规模呈正相关关系,即总体上看,城市经济发展水平越高、城市人口规模越大,城市的TOD政策指数也越高(见图4)。虽然每个城市的地理条件、管理模式、发展思路均有差异,但这也在一定程度上解释了新兴二线城市TOD政策指数分化严重的现象。

(二)成网城市与未成网城市排名

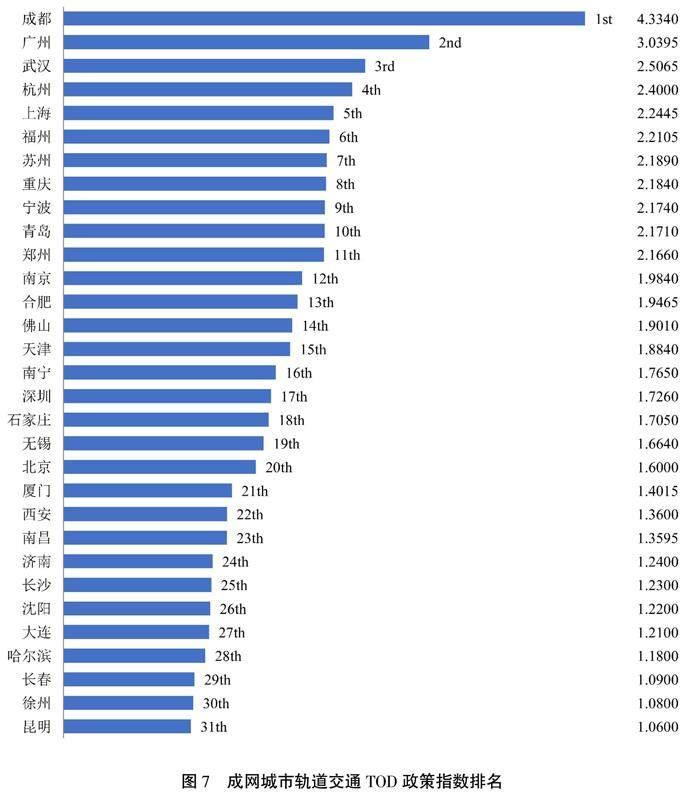

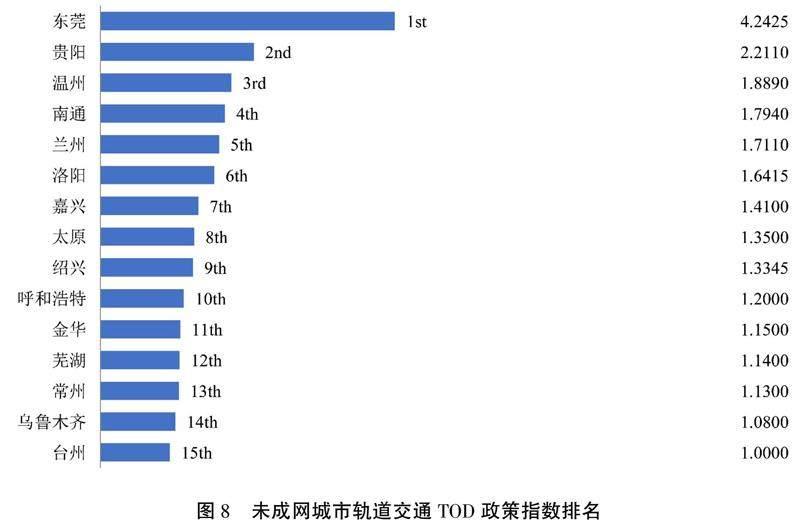

政策的出台往往是对现实需求的一种回应。轨道交通不同发展水平的城市,其TOD政策需求存在差异,一般而言,轨道交通线网相对比较完善的城市,其有更多的动力与需求进行TOD综合开发。而一个城市轨道交通是否成网(一般认为轨道交通线路在3条及以上的城市为轨道交通成网城市),将在一定程度上反映城市轨道交通发展水平。为此,本文将46个样本城市分为两大类:成网城市(轨道交通线路3条及以上的31个城市)和未成网城市(轨道交通线路3条以下的15个城市)并分别进行排名,以反映城市轨道交通发展水平差异与TOD政策之间的关系。

具体而言,通过对两组数据的描述性分析,可以看出成网城市的均值更大,方差更小,达到的TOD政策指数最大值更大(见图5),从而总体上表明伴随着轨道交通运营线路的增加,成网城市对TOD综合开发的诉求不断上升,也更倾向于通过政策手段推动TOD模式的发展与落地,所以成网城市的TOD政策指数总体较高。

进一步将成网城市与未成网城市的轨道交通运营里程与城市轨道交通TOD政策指数做相关性分析(见图6),可以看出成网城市的轨道交通运营里程与TOD政策指数间呈现出明显正相关关系(红色拟合线),而这一现象在未成网城市中并不显著(橘色拟合线)。

从成网城市来看,轨道交通新兴城市包括成都、重庆等西部地区城市,武汉等中部地区城市,杭州、福州、苏州、宁波、青岛等东部沿海城市进入前十(见图7)。其中处于西部地区的成都市与重庆市表现亮眼,可能的原因一方面是这两个城市的轨道交通运营里程在近年来均得到较快发展。另一方面,成都市与重庆市同处西部地区,市场开放度与市场主体量级仍处于快速培育阶段,亟需地方政府给予政策支持与推动;成渝地区双城经济圈建设的重大机遇也为成渝出台相关优惠政策、赶超政策提供了平台支持与诉求。中部地区城市武汉为全国重要的交通枢纽城市,武汉市政府不仅在推动中欧班列等对外通道方面态度十分积极,发展城市内部交通尤其是依托城市轨道交通发展城市的诉求也十分强烈,从而在TOD政策的推进上力度较大。东部地区杭州、福州、苏州、宁波、青岛等城市的TOD政策指数表现突出,近三年均有较大力度的TOD核心政策出台,为本区域TOD模式的落地实施提供了重要保障。

在一线城市中,广州市、上海市的政策表现比较好。作为经济发达、市场相对成熟的超大城市,广州市、上海市更为鼓励引入市场主体及多主体合作模式,同时在践行TOD理念方面也更为精细化。比如这些城市在线网规划融合、容积率标准制定、地上地下一体化开发等方面均有比较明确与细致的规定。深圳市、北京市虽然很早就开始TOD开发模式探索,初期也出台了有力的政策支持。但近年来由于原有政策过期、新政策尚无接续,再加上城市本身发展比较成熟、可开发用地相对短缺等一系列因素,深圳市、北京市目前的TOD政策指数得分较低。但从城市特性与政策发展视角来看,这些城市正在大力探索TOD开发模式与城市更新的融合,这也将成为未来TOD政策发展的重要方向之一。

未成网城市中,排名前五的城市为东莞、贵阳、温州、南通、兰州(见图8)。其中东莞市目前开通运营城市轨道交通线路仅有1条,运营里程为37.8公里。但自东莞地铁2号线于2016年5月27日正式开通运营以来,东莞市即开启了轨道交通站点TOD综合开发的相关政策研究。在此过程中陆续出台《东莞市轨道交通站场地区规划管理办法》(东府[2018]28号)《东莞市轨道交通站点周边土地专项储备管理办法》(东府[2018]29号)《东莞市轨道交通站场周边土地综合开发及站场综合体建设实施细则》(东府[2018]86号)《东莞市轨道交通站场TOD与TID规划研究技术指引(试行)》《东莞市轨道交通TOD范围土地容积率调整工作方案》《东莞市人民政府关于印發东莞市轨道交通TOD范围内城市更新项目开发实施办法的通知》(东府[2021]3号)等大量与TOD综合开发直接相关的政策文本,2022年进一步发布了《东莞市人民政府关于进一步完善轨道交通建设和轨道资源开发双向反哺机制全力推动轨道交通高质量发展的意见》(东府[2022]57号),为东莞市伴随轨道交通建设开展同步一体化TOD规划及开发提供了重要保障,因此东莞市TOD政策指数得分比较高。紧随其后的贵阳市目前开通运营2条轨道交通线路,温州市、南通市、兰州市各开通1条轨道交通线路。总体来看,未成网城市间TOD政策力度的分化较大,一些城市在轨道交通线路开通运营伊始就开启TOD综合开发模式的探索,并借鉴先行城市经验,出台一系列保障TOD落地政策,实现城市轨道交通建设与TOD开发同时推进。另一些城市对TOD发展尚处观望状态,未实质性开展TOD综合开发的一系列政策先行活动。但从当前发展趋势来看,越来越多的轨道交通新兴城市对TOD的热情越来越强烈,也更倾向于实现轨道交通与TOD综合开发的一体化推进。

(三)基于轨道交通线网运行时间排名

一个城市的轨道交通TOD政策指数与城市自身的可开发用地规模密切相关。由于城市发展阶段不同,不同城市可开发用地规模存在巨大差异。TOD综合开发理念于20世纪90年代末即进入中国,但直到2015年才开始逐渐被广泛讨论,因此一些轨道交通先行城市的轨道交通建设、城市土地开发往往早于TOD理念广为流行的时间,从而导致这些城市在TOD模式实践过程中面临比较严峻的可开发用地限制,难以进行一体化设计与开发。而新兴城市的轨道交通建设、城市大规模土地开发与TOD理念接受时间大体一致或略微滞后,更容易在轨道交通建设较早阶段就借助大规模可开发用地展开TOD政策研究与实践探索,因此也拥有更高的TOD政策指数。考虑到可能存在的因轨道交通建设运营时间长短而产生的显著指数排名差异,以及一般轨道交通运营5年及以上才会相对比较成熟,本文将46个样本城市划分为轨道交通运营时间在5年以下(包括15个样本城市)、5~10年之间(包括14个样本城市)、10年以上(包括17个样本城市)三类进行分别排名。

从图9可以看出,总体上轨道交通运营时间越长的城市,其TOD政策指数的均值与最大值越大,但同时标准差也越大,表明组内异质性比较明显。值得注意的是,轨道交通运营时间在5~10年之间的样本城市,其TOD政策指数的最小值反而最大,表明轨道交通建设、城市发展和TOD理念深入人心时间较为一致的城市,总体上对TOD政策的需求程度较高,从而TOD政策指数的得分较高。与此同时,轨道交通运营时间在5年以内的城市,TOD政策指数的均值、最大值、最小值均顯著低于其他两组样本,且其标准差仅为0285,表明样本组别的内部差异较低。这表明轨道交通运营时间较短的城市,总体上对TOD政策的需求度、实施度均比较低。

具体来看,轨道交通运营时间在5年以下的城市,其轨道交通发展阶段基本处于TOD理念被广泛讨论与深入理解的阶段,因此这些城市往往对TOD理念的认同度和关注度比较高。但由于这类城市大多还面临轨道交通建设运营经验不足、城市轨道交通运营与综合开发的复杂关系处理面临更大困难等核心问题,所以其TOD政策指数得分总体较低(见图10),其中排名第一位的温州市得分也仅为1.8890。但仔细品读这15个城市的TOD相关政策文本,发现其中亦存在些许区别:经济基础相对比较好或轨道交通运营经验相对丰富的城市,更倾向于着手TOD综合开发。充分利用轨道交通建设运营与TOD开发同时序的优势,探索出台土地综合开发实施意见等政策,推动城市TOD综合开发格局的初步形成,温州市、南通市等城市就属于这一类;经济基础相对比较弱或轨道交通运营经验不足,以及TOD综合开发所需的土地、资金等核心要素准备不足的城市,更倾向于持谨慎观望态度,将主要精力放在轨道交通建设运营方面,同时对TOD开发模式保持关注,芜湖、常州、徐州、乌鲁木齐、台州等城市可以归于此类。

轨道交通运营时间在5~10年的城市,总体上其TOD政策指数有明显提升(见图11)。处于这一阶段的城市,由于其城市轨道交通运营与TOD理念在国内的传播时间基本同步,尤其是近年来随着TOD理念深入发展,这些具有一定轨道交通建设、运营经验,同时具有比较强烈的城市发展需求的城市,拥有进行TOD开发的巨大潜力。但由于TOD模式的复杂性、不确定性,这些城市大多比较谨慎,结合自身城市发展特性,借鉴先发城市的成功经验,开始采取稳步推进方式有针对性地展开TOD政策的探索、研究与出台,其中东莞、贵阳、福州、宁波、青岛、郑州等城市均取得了一定进展。

轨道交通运营时间在10年以上的城市,其轨道交通发展大多伴随着TOD理念在中国的起步与快速发展以及走向成熟的整个或较长阶段,其中一些轨道交通城市,如深圳市、上海市、北京市等对于TOD理念的实践探索与理论总结,直接促进、推动了TOD理念在中国的进一步深入发展,为TOD理念逐渐上升为城市发展模式做出了重要贡献。但这些城市前期的政策与实践探索主要集中于车辆基地的TOD开发,对于普通站点及其全域轨道交通站点开展TOD开发的模式仍缺乏相应的政策支持。后续随着城市开发建设日益成熟,可开发用地减少,市场主体力量增强等因素,这些城市的TOD开发强度与力度均明显下降,相关的政策支持一度停滞,新一轮的政策探索尚处酝酿之中。相较而言,广州市的轨道交通TOD政策更为丰富,在土地保障、综合开发、规划设计、协调机制等方面均作出较为详细的规定,从而推动了区域范围内TOD项目的快速推进。与此同时,那些轨道交通运营里程长、运营时间长、正处于城市扩张阶段、有较强城市发展野心的轨道交通城市,更倾向于借助TOD开发模式带动城市高质量发展,并加大政策出台力度,探索整合多方主体力量,形成更具效率的TOD政策推进模式,比如成都市、武汉市、杭州市、苏州市、重庆市等(见图12)。

三、中国城市轨道交通TOD政策指数分项指标排名与解读

(一)理念规划政策指数排名与分析

理念规划政策指数由“理念认知”“规划融合”“体系完善”三个二级指标加权得到,理念规划政策是一个城市推动TOD开发模式意愿、认知等的综合反映。

1.理念认知指标

理念认知是指地方政府在政策层面如何看待TOD发展模式。TOD理念从20世纪90年代末进入中国以来,在很长一段时间并未得到城市管理者的关注。这一方面与中国城市轨道交通发展规模不够大有关,另一方面则可能是当时大多数城市正历经人口城镇化的快速发展过程,城镇化过程中其他矛盾与需求暂时掩盖了对TOD发展模式的讨论;随着城市轨道交通运营里程的大幅提升,城市内人、地、交通间的矛盾凸显并逐渐加剧,城市管理者越来越希望能够找到一种集约紧凑又高效的城市发展模式,于是TOD理念就进入了讨论的中心。

在理念认知分项指标上,成都市和武汉市得分最高,东莞、广州、宁波、北京、南通、青岛、重庆、上海、嘉兴、杭州、南宁、济南等20个城市紧随其后。其中,成都市基于“城市综合开发运营理念”对全市的轨道交通站点进行策划、规划和设计,将城市轨道交通TOD发展与城市运营相结合,理念认知层次高,从而对城市轨道交通TOD的实践发展形成了良好的认知基础支撑;武汉市TOD认知理念较为成熟,提出以服务人民群众出行为根本目标,通过TOD项目的建设,强化对周边居民区、商业区、交通枢纽等客流密集区域的覆盖,有利于完善城市功能,支撑城市发展;东莞等城市将轨道交通建设与TOD综合开发作为引导城市发展的重要手段,以此来优化城市空间,虽然尚未达到城市运营、全域开发的层次,但其将轨道交通TOD发展与城市发展相联系,仍大大突破了将TOD作为简单融资手段、进行点状发展的困境,形成了较为体系化的认知思路。其他城市呈现出以开发为导向的城市轨道交通设施优化或者仅关注轨道交通的通道功能,注重轨道建设与周边连接而非周边开发,未从理念认知上明确轨道交通的TOD发展方向。但总体上,随着时间推进,开通运营城市轨道交通的城市对TOD理念的认知程度明显提升,越来越多的城市开始将TOD理念融入城市发展、城市运营过程之中,这也为后续更多城市出台相关的TOD政策打下了基础。

2.规划融合指标

城市轨道交通TOD综合开发的顺利及快速推进涉及多个规划间的协调配合,包括城市国土空间规划、轨道交通规划(包括轨道交通线网规划、轨道交通近期建设规划、线路工程可行性研究)、TOD综合开发专项规划(“线网-线路-站点”三级)等。一个有利于城市轨道交通TOD发展的规划体系不仅要求不同规划间的衔接融合,还要求时序上的统一,这也成为目前城市推进轨道交通TOD发展的重点方向。

在规划融合分项指标上,46个城市的TOD政策得分并无明显发展,表明虽然更多城市在理念认知上有较大进步,但要将其体现在规划政策上仍有一定程度的滞后。从目前来看,成都、东莞、广州、宁波等城市的表现依然突出。以东莞为例,要求“TOD总体策略研究、线路/片区TOD规划应根据实际情况需要,与轨道交通线网规划或轨道交通近期建设规划或城市总体规划或城市分区规划同步启动编制、修编”,同时“TOD综合开发规划及TID概念方案,应与轨道交通可行性研究同步”。三类规划相应层级间的同步编制有助于更好地保障轨道交通TOD开发的用地需求、确保轨道交通运营客流等,也更有助于从TOD的视角来审视城市空间结构及轨道交通线网走向,从而实现交通与土地利用的深度一体化发展。

3.体系完善指标

体系完善是相对于整体的政策保障体系而言的。一般情况下完善的TOD政策体系不仅包括综合开发的实施意见、管理办法、实施细则与技术指引等,同时还有审批协调等体系化保障措施。这一指标直接关系到政策的系统性、完备性,亦会对一个城市TOD开发的最终实施效果形成重要影响。在体系完善分项指标上,成都市、东莞市得分最高。这两个城市形成了TOD相关的较为完善的政策体系,而昆明、长春等25个城市(占比5435%)还尚未出台TOD综合开发的任何专门性文件,从而也在一定程度上解释了这些城市轨道交通TOD开发相对滞后的原因。

总体上来看,理念规划政策指数排名中,有相当多的城市一定程度上认识到轨道交通及TOD开发在引导城市发展中的作用(近76%的城市在“理念认知”上的得分在中值及其以上),但是这些城市中的大多数没有将这种“理念认知”落实到具体的规划上以及实现多规融合调整(仅15个城市的“规划融合”得分在中值以上,占比32.61%),更没有为TOD开发出台一系列配套完善的政策,仅7个城市在“体系完善”得分为0.9分及以上,超过中值,占比15.22%(见图13)。

(二)用地保障政策指数排名与分析

用地保障指数是中国城市轨道交通TOD政策指数中十分重要的构成部分。由“土地储备”“土地优惠”两个二级指标加权得到,满分为5分。总体来说,成都市、东莞市的用地保障政策指数得分遥遥领先,兰州、佛山、青岛等5个城市排名紧跟其后,但仍有相当数量的城市TOD用地保障得分仅为1,表明相关政策较为欠缺,需进一步发展完善。

1.土地储备指标

理念认知水平提升说明城市管理者已经形成了更多的TOD开发共识,而土地储备水平则反映了一个城市TOD开发可用土地及其发展潜力。土地储备及时、有效将为推动实现城市轨道交通与土地的综合开发提供前提与载体。一般来说,一个城市的TOD政策水平如何,从供给的视角来看,需要首先关注其用地保障政策。但由于土地在中国城市发展过程中承载着多样化的重要功能,土地出让金和相关税费收入是地方政府重要的收入来源,因此土地储备涉及巨大的经济利益和处置权利,再加上城市轨道交通站点周边的土地增值效益相对更大,利益分配矛盾可能更突出,因此土地储备政策的出台以及落地实施难度比较大。

从土地储备分项得分来看(见图14),大多数城市在土地储备上仍缺乏明确规定。46个城市的土地储备得分均值仅为1.63,其中24个城市对于土地储备内容毫无进展,占比达52.17%。另有兰州市、上海市、南昌市等18个城市明确提出了土地储备的相关规定,并明确了土地储备的具体范围,但规定仍相对笼统。相比较而言,东莞市的土地收储政策最为有力。东莞市明确提出了轨道交通站点周边土地储备与储备土地前期开发范围,即城际轨道交通站点周边800米半径、城市轨道交通站点周边500米半径范围内,轨道交通站点周边土地收储,原则上以宗地为单位实行连片整体收储。同时出台的《关于创新体制机制加快轨道交通建设发展的若干意见》还提出:对与TOD地区控制性详细规划有严重冲突的项目,已办理用地批准的,可根据法定程序收回土地使用权,并对原土地使用权人给予适当方式补偿。2022年东莞市进一步出台《关于进一步完善轨道交通建设和轨道资源开发双向反哺机制全力推动轨道交通高质量发展的意见》,指出要建立健全“基礎补偿+增值共享”机制,对土地及地上建(构)筑物、附着物给予公平合理补偿,以增值共享等方式实现利益共享。此外,成都市的土地收储规定亦有鲜明特征,不仅明确了具体范围或亩数,还进行分级分类,同时对于涉及远期规划的土地收储方式也进行了规定,土地收储的力度强、范围广。

2.土地优惠指标

土地优惠主要是在土地上市过程中,给予拿地企业一定优惠政策。由于城市轨道交通TOD开发模式的功能之一即是提升轨道沿线土地价值和开发收益,将部分收益反哺给轨道交通项目建设和运营,形成良性循环,因此土地一级市场的拿地企业大多为本地轨道交通集团,此时土地优惠更多反映为土地作价出资、直接的土地价款优惠等方式。总体上,相对于土地储备,土地优惠政策实际更进一步,所以在现实中真正深入到这一层面的城市还比较少。总体来看,46个城市中有32个城市未有任何说明,占比达到6957%。另外,上海市笼统提到部分土地使用规费减免,但力度较小。而兰州市、佛山市、武汉市、青岛市、贵阳市、厦门市、洛阳市等城市曾提出用于城市轨道交通TOD的土地可作价出资,并可用于转让、出租、抵押和其他经济活动。土地作价出资作为一种力度较强的土地支持政策,由于在实际应用过程中存在国有资产流失的风险,后续在实践中应用较少,越来越多的城市倾向于提出较为直接的土地价格优惠。比如成都市2017年出台的《轨道交通场站综合开发的实施意见》规定:“土地出让起始价可按不考虑轨道交通因素的宗地评估价的70%确定,车辆基地上盖综合开发的成本纳入周边综合开发用地的整理成本”。2021年发布的《轨道交通场站综合开发用地管理办法》将上述规定进一步细化,区分了住宅类和商业服务业类轨道交通场站综合开发用地,并将自持比例纳入土地优惠条款中。

总体而言,截至2022年底,46个样本城市中50%以上的城市尚未在政策层面确认城市轨道交通TOD开发最为基础的土地保障安排,大多数轨道交通城市的TOD相关用地保障政策研究仍处于未起步或刚起步阶段。

(三)综合开发指数排名与分析

综合开发政策指数由“站点分级分类”“容积率”“复合开发”三个二级指标加权得到,满分为5分。总体上46个样本城市的轨道交通TOD综合开发政策指数得分较低,仍有较大政策优化空间。

1.站点分级分类指标

站点分级分类的分项指标是建立在已经形成了比较好的TOD发展理念基础上,在TOD开发展开规划的过程中,对城市轨道交通的站点TOD开发进行分级分类,这是城市TOD相关政策、规划走向精细化的一种反映。从站点分级分类指数值的分布来看,得分在均值以上的城市仅有15个,占46个样本城市数的32.60%;而指标得分处于最低档的城市数量达到31个,占比达到67.39%(见图15)。由此可知,有相当数量的城市无明确的TOD分级分类政策。

2.容积率指标

容积率分项指标亦是城市轨道交通TOD综合开发规划中的一项重要内容。一般来说,为了更好体现TOD开发模式的高强度属性以及通过轨道交通集聚人口的功能,TOD开发项目需要在容积率上做适当放宽与提升。从目前来看,成都市、东莞市在容积率上的政策规定精细化程度比较高(见图15)。武汉市、广州市、南宁市、福州市、上海市、兰州市、南昌市7个城市在容积率上的政策也可圈可点,这些城市的容积率水平高于全国标准,并依据站点或交通周边特定地段给予容积率奖励,能够更好满足TOD综合开发过程中的高强度要求。

3.立体开发指标

立体开发分项指标中(见图15),大多数城市(占比约69.57%)提出了分层开发与分层确权,但尚未形成能够满足TOD立体化复合开发的标准,也未开展一体化设计,从而难以保障城市轨道交通TOD模式开展上下一体化综合开发。具体政策方面,成都市、东莞市等政策比较完备。值得注意的是,《成都市地下空间开发利用管理条例》经四川省第十三届人民代表大会常务委员会第三十四次会议批准,自2022年6月1日起施行。其相比《成都市人民政府办公厅关于进一步鼓励开发利用城市地下空间的实施意见》(成办发[2020]12号)拥有更强的政策实施力度,这也标志着城市对于地下空间的利用尤其是地上地下空间一体化开发的认识与实践上升到了新的高度。

(四)审批协调政策指数排名与分析

审批协调政策指数由“审批流程”和“协调机制”两个二级指标加权平均得到,满分为5分。城市轨道交通TOD综合开发是一项涉及多主体的复杂工作。由专门的“领导小组”作为协调机制来协调涉及多个部门的职权事务,并设置相应快捷友好的“审批流程”,将为城市轨道交通TOD项目开发建设提供良好的营商环境,从而提升城市轨道交通TOD项目开发的进度,并大幅降低TOD开发主体面临的相关成本。

1.协调机制指标

在协调机制分项指标上(见图16),成都市、东莞市得分最高,这两个城市都成立了由高级别领导(市长或市委书记)任组长的综合开发领导小组,并且通过将轨道交通建设领导小组与综合开发领导小组融合统一,大大推进了城市轨道交通TOD的建设效率。而与之形成鲜明对比的是,有26个城市(占比56.52%)尚未建立TOD综合开发的领导小组,有11个城市(占比23.91%)虽成立了综合开发领导小组,但领导级别为副市长及以下,对于TOD模式的推进力度不够大。通常而言,成立了高级别领导小组的城市也会倾向于为TOD综合开发设置专门的审批流程,46个样本城市在“协调机制”与“审批流程”两个分项指标上得分的相关系数为0.85。

2.审批流程指标

在审批流程分项指标上(见图16),成都市、东莞市、杭州市三个城市得分最高。这些城市为TOD综合开发设置了“一事一议”“特事特办”等专项服务方式,甚至将其纳入政府的目标绩效考核内容中,以期简化审批流程,加速轨道交通TOD开发进程。然而有30个城市(占比6522%)仍然对TOD及周边用地的规划审批、管理等采用常规的规划体系审批制度,导致TOD项目实施进度较慢,效果不佳。

(五)市场应用政策指数排名与分析

市场运用政策指数由“参与主体”“合作模式”两个二级指标构成,满分为5分。这一指数关系到如何有效运用多元主体合作与多样化的合作方式推进TOD项目的落地,这对于很多处于TOD理念确立阶段或TOD初步规划设计阶段的城市,是一个还可以暂时推后、逐渐完善的过程,因此绝大多数城市得分较低,其中得分为1的城市数量占比达到了6304%。但从全生命周期的视角看,城市的市场运用能力与政策支持对于TOD的可持续发展至关重要。

1.参与主体指标

参与主体分项指标中(见图17),广州市、东莞市的政策精细化程度较高,两个城市在TOD的开发建设中均形成了鼓励民营企业或其他市场主体多元参与的具体政策规定。如广州市提出轨道交通场站综合体土地供应根据投资类别分为政府投资类、运营企业投资类、社会投资类三种模式。《东莞市轨道交通站场周边土地综合开发及站场综合体建设实施细则》将轨道交通站场区分为政府投资类、轨道交通建设运营单位投资类和社会投资类。对于市场主体力量不够强大的城市,依托国有企业之间的强强联合成为了另一种选择。例如成都市在《关于印发成都市城市轨道交通场站综合开发实施细则的通知》中明确提出鼓励区(市)县政府和市属国有企业与成都轨道集团合作,具体合作方式由各方协商确定,可享受与成都轨道集团相同的宗地评估价政策优惠。苏州市在TOD建设发展政策中重点提及了对于地方政府与国有企业或国有企业间的合作鼓励,探索轨道交通场站及周边土地综合开发利用的长效推进机制。

2.合作模式指标

合作模式分项指标中(见图17),广州市、东莞市、成都市、苏州市的政策规定比较清晰,得分较高,但绝大多数城市(占比76.09%)并未出台相关政策。从政策文本来看,广州市提出对于政府投资类项目按照政府投资管理相关规定执行,相应投资纳入轨道交通建设资金统筹解决;对于运营企业投资类项目参照政府投资项目统一规划设计、整体报建,在初步设计概算階段,明确轨道设施部分和综合开发部分投资分摊;对于社会投资类项目,鼓励轨道交通投资建设主体与社会资本合作投资建设,也可由社会投资主体单独投资建设。成都市规定成都轨道集团(或其子公司)可依法采用股权合作、协议合作、代开发以及领导小组确定的其他方式与国内外具有先进规划设计、产业集成、地产开发、商业运营经验和投融资能力的企业进行合作,但同时也指出合作方不享受宗地评估价政策优惠。苏州市规定对红线内开发用地的建设用地使用权可根据轨道建设时序、建设要求以“合同+协议”等模式出让,以TOD理念进行开发的轨道交通场站及周边土地综合开发用地在出让时,可将轨道交通线路建设及运营的技术能力纳入竞买要求,轨道交通场站及周边土地综合开发范围红线外土地收益原则上按苏州市现有土地政策执行。

四、中国城市轨道交通TOD政策指数变动新趋势

(一)中国城市轨道交通TOD政策指数的时空变动特征

我国地域广袤,不同城市在地理环境、人文条件、经济社会发展方面存在显著差异,这也将在一定程度上影响各城市的发展战略。为了进一步研究TOD模式在不同城市的政策发展路径,从而形成特色鲜明的城市TOD政策发展思路,有必要进一步研究TOD政策指数的时空特征,为推动TOD在各个地区的差异化发展带来新思路。

1.中国城市轨道交通TOD政策指数的空间分布特征

从空间维度看(见图18),中国46个样本城市的轨道交通TOD政策指数存在显著的集聚特征,长三角地区、珠三角地区样本城市不仅数量多,而且TOD政策得分相对较高,从而形成了具有区域特征的TOD政策发展模式。形成集聚特征的原因一方面可能是区域范围内城市间的自然地理条件、历史文化因素和交通基础设施带来的便利性等使得这些城市间存在更好的政策学习与互动[14];另一方面可能是长三角地区、珠三角地区经济发展水平相对较高、人口也相对更为密集,从而对于TOD理念的接受程度更高,也更倾向在政策空间范围内推进TOD相关政策的出台。在中西部地区,虽然成都市、武汉市的TOD政策指数比较高,但并未在区域范围内形成较强的集聚效应。

具体来看,当用一个城市的GDP发展水平来反映该城市的经济实力时,相关性分析发现,中国城市轨道交通TOD政策指数与城市GDP水平存在显著正相关关系。进一步绘制TOD政策指数与用地保障指数、综合开发指数、理念规划指数、审批协调指数、市场运用指数的散点图,以此解读城市GDP发展水平与五大分项指数间的关系,可以形成对一个城市TOD政策出台更为深入的认识。从图19中可以看出,理念规划、市场运用分项指数与城市GDP水平的相关性最高。这意味着经济发展水平越高的城市,其对新理念的接受程度更高,也更倾向于通过一定的政策尝试去推进新政策的落地,而且在TOD实施过程中也更善于依托市场力量为多元市场主体参与TOD开发提供更为宽松的政策条件。进一步从细分指标来看,理念规划指数由理念认知、规划融合、体系完善三个二级指标构成,其中理念认知、规划融合与GDP的相关系数为0.41,体系完善水平与GDP的相关系数为0.35。这意味着经济发展水平更高的城市更倾向接受TOD综合开发作为城市运营的理念,并在相应的规划融合上做出更多尝试,以引领城市轨道交通TOD的发展。市场运用指数由合作主体和合作模式两个二级指标构成,其中合作主体指数与GDP的相关系数为0.46,合作模式指数与GDP的相关系数为0.38。即对于一个城市来说,经济发展水平越高的城市,其对多元市场主体参与的鼓励越多、越具体,从而依托多元市场主体助力TOD开发的方式也越明显。

TOD政策指数与人口规模间呈现显著正相关关系,相关系数为0.47。对于一个城市来讲,当人口数量越多,越有必要进行TOD政策指数综合开发,这可以从公共产品理论进行解释,TOD综合开发模式是一种公共产品,需要投入政府以及各参与主体的大量资金,为了使边际成本等于边际收益,这需要人口数量达到一定的规模。进一步分析TOD政策五大指数与人口规模的关系(见图20),可以看出理念规划指数、市场运用指数与人口规模的相关性比较高,表明一个城市的人口规模越大,城市越倾向于接受TOD理念,也越傾向于通过市场化手段来推进TOD开发。与GDP指标不同的是,理念规划指标中的规划融合指标和体系完善指标与人口规模的相关性更高。较大的人口规模可以为城市TOD综合开发带来活力,促进城市轨道交通高质量发展,且相对于人口规模较小的城市来说,在行政审批和规划融合方面的能力更强。此外,综合开发指数和人口规模的相关性也比较高,其中二级指标——站点分级分类、容积率与人口规模的相关性表现更为突出。TOD站点对城市的人流量具有较好的吸附作用,在人口规模较大的城市开展TOD站点分级分类和一体化建设将会有更大的动力和需求,也将引导城市人流量合理分布,进而引导经济发展与人口流动有机结合,推动城市经济健康发展。

总之,通过上述相关性分析,可以看出中国城市轨道交通TOD政策指数与城市GDP水平、人口(常住人口)规模成正比,这也在一定程度上解释了中国城市轨道交通TOD政策选择在东部地区呈现出的空间集聚性。

2.中国城市轨道交通TOD政策指数的时间演进

城市轨道交通TOD政策指数与城市的TOD政策文本出台情况密切相关。从时间维度上看,如果以城市发布轨道交通场站综合开发实施意见、细则等为标志,我国的城市轨道交通TOD政策发布大体呈现出上海市、广州市等一线城市引领,南京市、武汉市、成都市、西安市等国家中心城市和省会城市推动,东莞市、温州市、佛山市、无锡市、嘉兴市等经济发展水平比较高的非省会城市快速跟进的总体演进格局(见图21)。

(二)中国城市轨道交通TOD政策内容变动的新趋势

通过对中国城市轨道交通TOD政策内容的跟踪与分析,发现随着经济社会环境的变化,相关政策内容呈现出了一些新趋势。

1.中国城市轨道交通TOD开发理念得到更广泛的认同

中国城市轨道交通TOD开发理念得到越来越多城市管理者的认同,并在政策层面进行了更多确认。在当前中国式现代化发展征程中,城市轨道交通TOD开发理念对于推动人口规模巨大的现代化、物质文明和精神文明相协调的现代化、人与自然和谐共生的现代化具有重要意义,更是践行现代化城市发展的重要手段。从样本城市来看,越来越多的城市在政策层面确认了城市轨道交通TOD开发模式对城市高质量、可持续发展的重要作用。截至2022年底,已有22个城市在政策文本中明确提出将TOD开发作为优化城市空间开发、品质提升的重要方式,更有成都、武汉等城市从理念上将其作为城市运营的手段。相比上一年,2022年有10个城市的TOD开发理念认知指数得分呈现不同程度提升。这使得理念认知指数得分在3分及以下的城市占比显著降低,得分在4分及以上的城市数量占比明显增加,从而清晰展现了开通运营城市轨道交通的城市对TOD开发理念的接受程度、认同程度进一步加深。这更是一种“风向标”的展现,TOD开发理念的更广泛认同,无疑将进一步凝聚共识,进而为中国城市轨道交通TOD开发的政策精细化发展和实践项目落地建设打下良好基础。

2.中国城市轨道交通TOD政策内容不断深化,差异性增强

总体来看,46个样本城市中有更多城市着手在轨道交通场站综合开发实施意见的整体性政策框架下,进一步探索出台相应的实施细则、用地管理办法、TOD场站技术导则等相关政策规定,即样本城市的政策体系呈现逐步完善的趋势,政策内容更贴近实际且愈加深入,不断根据现实问题深化政策内容,以更好匹配TOD项目实施过程中的痛点、难点问题。

在这一过程中,另一个比较清晰的趋势则是样本城市间TOD政策内容的差异性亦有所增强,更加强调依托城市特征开展实地可行的政策探索,这也是政策扩散过程中创新性政策与城市属性的结合。其中比较明显的方面有强市弱区(镇)型城市与弱市强区(镇)型城市在平衡市区(镇)利益和TOD推进方式等政策方面存在明显差异;经济发达的城市与经济相对不够发达的城市在选择TOD项目推进主体和市场准入方式等政策上存在明显差异等。

3.中国城市轨道交通TOD開发模式与城市更新融合发展

经过近40年的城市化快速发展和城市人口规模的大幅提升,不少城市面临耕地资源锐减、自然生态超负荷运行、开发建设粗放低效益以及城市交通拥堵等现实问题,越来越多的城市逐渐步入存量土地开发阶段,这在经济发展水平相对较高、土地资源比较紧缺的大型、超大型城市中表现得更为明显。选择集约、紧凑、合理的城市土地利用方式成为更多城市的发展共识。尤其在当前城市轨道交通TOD开发理念越发深入人心的情况下,一些先行城市开始将TOD开发模式与存量土地高质量利用、更新相结合,探索借助TOD开发模式推动城市更新的相关政策文本制定及其出台[15],大大拓展了TOD开发模式的应用范围,发挥了显著的“指示器”作用,进而为更广域范围内的城市空间优化利用和集约化发展提供思路。

参考文献:

[1]Rothwell R, Zegveld W. Industrial Innovation and Public Policy:Preparing for the 1980s and 1990s[M].London:Frances Printer, 1981: 77-79.

[2]张雅娴,苏竣.技术创新政策工具及其在我国软件产业中的应用[J].科研管理,2001,(4):65-72.

[3]谢青,田志龙.创新政策如何推动我国新能源汽车产业的发展——基于政策工具与创新价值链的政策文本分析[J]. 科学学与科学技术管理,2015,36(6):3-14.

[4]陆化普.交通强国战略下城市交通发展要求与对策重点[J].城市交通,2020,18(6):1-9.

[5]荣朝和,朱丹,刘李红,等.以容积率奖励与转移推进城市更新中轨道交通TOD开发[J].城市发展研究,2023,30(4):25-30.

[6]刘泉,史懿亭.轨道交通TOD规划中开发强度的整体管控[J].国际城市规划,2020,35(4):131-137.

[7]陆化普,刘若阳,张永波,等.基于TOD模式的城市空间结构优化研究[J].中国工程科学,2022,24(6):137-145.

[8]杨应科,李阳.轨道交通引导发展的全景式协调框架与策略探讨[J].城市轨道交通研究, 2017,20(9):1-8.

[9] Shao Q F, Zhang W J, Cao X Y, et al. Threshold and Moderating Effects of Land Use on Metro Ridership in Shenzhen: Implications for TOD Planning[J]. Journal of Transport Geography, 2020, 89: 102878.

[10]赖静萍,刘晖.制度化与有效性的平衡——领导小组与政府部门协调机制研究[J].中国行政管理,2011,(8):22-26.

[11]黄萃,任弢,张剑. 政策文献量化研究:公共政策研究的新方向[J].公共管理学报,2015,12(2): 129-137.

[12]Baker S R, Bloom N,Davis S J. Measuring Economic Policy Uncertainty[J]. Quarterly Journal of Economics, 2016, 131(4): 1593-1636.

[13]Thorsrud L A. Words Are the New Numbers:A Newsy Coincident Index of Business Cycles[J]. Journal of Business & Economic Statistics, 2020, 38(2): 393-409.

[14]周凌一.地方政府间政策学习网络:行为、结构及影响因素——基于2011—2017年省级生态环境部门考察交流的分析[J].复旦公共行政评论,2023,(1):16-48.

[15]田宗星,李贵才.基于TOD的城市更新策略探析——以深圳龙华新区为例[J].国际城市规划,2018,33(5):93-98.

Framework Composition and Development Evaluation of TOD Policy of China Urban Rail Transit:Excerpt from TOD Policy Index Report of China Urban Rail Transit (2023)

LI Dongkun, XIE Yuhang, FENG Huihui

Abstract: The TOD model of urban rail transit in China has become an important path to promote the optimization of urban spatial layout and highquality and sustainable development. However, its characteristics of cross departmental, multi subjects, and complex interweaving of diverse interests urgently require policy innovation and institutional support from local governments in planning, construction, and operation. Based on the perspective of policy tools, a policy analysis framework consisting of 5 categories and 12 indicators was constructed to systematically evaluate the development of TOD policies in 46 sample cities. The results show that the overall TOD policy of Chinas urban rail transit is in its initial stage, and the policy support system and mechanism construction in most cities, except for Chengdu and Dongguan, are insufficient. From the perspective of development trends, the TOD concept of urban rail transit has been widely recognized, and the TOD policies of various cities are continuously deepening and increasing in differences. TOD and urban renewal are further expanding and integrating. This provides important reference for policy learning and optimization between cities, and further promotes the development of urban rail transit TOD practice.

Key words: urban rail transit; TOD development model; TOD policy evaluation; urban spatial layout; rail transit planning

(责任编辑:武丽霞)

①需要特别说明的是,有些核心政策文本雖然已过有效期,但在实践中,因尚未有新的政策出台或未出台相关公告进行修正或延期执行,原则上还是照旧执行。当然,为了限制这类政策文本的无限使用,本文以政策文本有效期后五年为限。