城市落户门槛影响流动人口的创业决策吗?

谭雅峰

摘 要:戶籍制度作为一项基本的制度安排,不仅深刻地影响着人们的生活,还持续塑造社会经济发展状态。中国的户籍制度由来已久。在这一制度背景下,我国形成了以农民工和毕业大学生为主的庞大流动人口群体。基于中国当前的户籍制度现状,文章借助中国劳动力动态调查(CLDS)2012年、2014年和2016年三年形成的混合横截面数据,并将其与不同城市的落户门槛指数相匹配,采用Probit模型实证检验了城市落户门槛对流动人口家庭创业决策的影响。结果显示,城市落户门槛每提高一个单位,家庭创业的概率降低5.3%。在变换核心解释变量、控制出生地特征以及采用倾向得分匹配法重新进行估计后,文章的结论依然保持稳健。机制检验结果发现,城市落户门槛降低了社会信任水平,从而抑制了流动人口家庭的创业决策。此外,文章的估计结果还表明,相比低收入家庭和户主学历较低的家庭,高收入家庭和户主学历较高的家庭更易受到城市落户门槛的影响。文章的研究丰富了有关创业影响因素的文献,所得到的结论有助于各级政府科学把握户籍改革的方向以及激发地区创业活力的着力点。

关键词:户籍制度 落户门槛 流动人口 创业

DOI:10.19592/j.cnki.scje.420101

JEL分类号:P25,J10,R11 中图分类号:F063.4,F061.3,F062.6

文献标识码:A 文章编号:1000 - 6249(2024)04 - 020 - 15

一、引 言

中国的户籍制度由来已久。在这一制度背景下,我国形成了以农民工和毕业大学生为主的庞大流动人口群体。国家统计局《第七次全国人口普查公报》的数据显示12020年全国流动人口规模约为3.76亿,占当年总人口的26.6%。自中国经济进入新发展阶段以来,稳增长、促就业成为经济发展实现质的转变的关键2。根据DiMaggio(1988)提出的制度创业理论(Institutional Entrepreneurship),个体在所处制度场域内面临的政治压力、经济压力以及技术压力等,是其做出创业决策的一个重要动因。就中国而言,一些研究已经从最低工资标准(吴群锋、蒋为,2016;周广肃,2017)、社会保障(周广肃、李力行,2016;祝志勇、王嫒名,2023)等角度出发,对外部制度变革如何影响创业进行了研究,然而,鲜有研究注意到户籍制度所具有的创业效应。

基于以上考虑,本文采用中国劳动力动态调查(CLDS)2012年、2014年和2016年三年的数据,对城市落户门槛与流动人口创业决策之间的关系进行检验。具体而言,本文拟借助各城市的落户门槛这一指标对户籍制度进行量化评价,对城市落户门槛影响流动人口创业的因果效应和作用机制进行检验。本文的研究发现,城市落户门槛显著抑制了流动人口的创业决策,在其他因素保持不变的情形下,城市落户门槛每提高一个单位,流动人口家庭选择创业的概率将降低5.3%。本文还发现,高落户门槛主要通过降低社会信任而抑制了家庭的创业决策。此外,相比低收入家庭和低学历流动人口,高收入家庭和高学历流动人口的创业决策更易受到城市落户门槛的影响。

从已有文献来看,相关研究更加关注个体特征如何影响流动人口的创业决策,如Ma(2001)、Démureger and Xu(2011)、魏下海等(2016)、周世军等(2018)、杨晔等(2019)以及李国正等(2021)等。一些研究也从宏观层面对外部环境所具有的作用进行了分析(Glaeser and Kerr,2009;Ghani et al.,2014;Han and Hare,2013;吴群锋、蒋为,2016;周广肃,2017;邹立凯等,2024;祝志勇、王嫒名,2023)。就户籍制度如何影响流动人口创业这一研究主题而言,国外虽有研究移民创业的相关理论,但是因其与中国在国家性质和国情方面不同,研究对象和侧重点也具有明显差异,其理论难以贴切解释中国背景下受户籍制度约束的流动人口行为。国内的相关研究尽管已经对户籍制度进行了量化评价,并且关注到这一制度的现实影响,例如吴开亚等(2010)和张吉鹏、卢冲(2019)结合不同城市的落户政策对其落户门槛进行了量化评价,曲兆鹏、郭四维(2017)则对不同类型户籍群体(城镇户籍和农村户籍)的创业差异进行了检验,但直接检验城市落户门槛影响流动人口创业的文献仍相对较少。

从研究内容看,本文的贡献主要体现在如下两个方面。首先,如前所述,尽管一些文献从最低工资标准以及社会保障制度等角度出发,采用微观数据检验了这些政策的创业效应,但是,这些文献并没有注意到落户门槛对创业的影响,且主要关注某一特定政策或者制度环境对创业的影响,并未充分揭示出个体选择创业的内在动机。本文则基于制度创业理论构建“生成动因-策略评价-创业结果”的分析框架来解释户籍制度下流动人口的创业决策,有助于我们更加深入地理解不同创业主体的决策形成机制,对现有文献是一个有益的补充。

其次,从现实的角度看,本文从户籍制度出发实证检验城市落户门槛对创业的影响及其内在机制,不仅能够加深我们对户籍制度改革所具有的经济意义的理解,也有助于各级政府更加科学地认识户籍制度的利弊,提升政策的前瞻性和有效性,而这在创业成为带动社会就业的一个重要机制的背景下显得尤为重要。

本文后续内容安排如下:第二部分为理论分析;第三部分介绍本文使用的模型及数据;第四部分为实证结果分析和稳健性检验;第五部分为拓展分析,主要检验城市落户门槛影响创业的机制和异质性差异;最后为结论和启示。

二、理论分析

传统的创业研究基本上基于经济逻辑或者市场逻辑来解释社会主体的创业决策,更加强调各种经济因素对创业活动的决定作用。然而,这一解释忽视了制度因素的作用,因此,在对不同经济资源情况下创业所具有的时空差异进行解释时遭遇了困境。以Sine and Lee(2009)的研究为例,他们发现在美国风能资源充沛的地区(如得克萨斯州),围绕风能的创业十分稀少,而这一类创业活动在风能资源较差的加州反而更加活跃。他们对此提出的解释是环保政策在加州更受重视,而在得克萨斯州则恰好相反,从而使风能的发展在加州极为蓬勃,并进一步促进了创业的发展。

根据制度创业理论(DiMaggio,1988),与制度环境相关的规范性因素以及文化认知因素是驱动创业决策形成的外部动因。也就是说,制度环境促使身处其中的个体或组织对创业的成本和收益进行策略性评价,据此确定创业决策。具体到本文,在户籍制度的约束下,拥有本地户口的居民可以享受各类福利政策如教育、医疗等社会保障服务,而流动人口却不能享受到与本地居民同等的公共服务。除此之外,户籍制度同时也划分了不同群体的特定身份,导致社会分层机制的形成和劳动力市场歧视的产生。对于流动人口而言,其跨区域流动的目的是通过进入流入地劳动力市场而使收益最大化,如果我们将就业和创业视为劳动力市场上两种不同的工作形态,那么,与户籍政策相关的各类因素很有可能会改变个体在就业和创业之间的选择。也就是说,户籍制度所蕴含的规范性因素以及由此衍生出的文化认知因素,很有可能会影响个体的创业决策。

首先,一个城市户籍制度的宽严往往伴随着对流动人口教育、医疗等各项服务的限制,并由此將其与本地居民分割开来,在无形中深化了本地户籍居民与非户籍人口之间的差异,降低了流动人口的社会信任感。同时,户籍制度在不同群体间所带来的公共服务非均等化,不仅会导致流动人口相对剥夺感感知增强,也会加剧不同个体在劳动力市场上的竞争,由此降低流动人口的社会信任感。另一方面,一些研究已经发现社会信任对创业存在不可忽视的影响(Kwon and Arenius,2010),这可以从两方面进行解释。第一,个体选择创业活动的过程也是控制风险、减少不确定性的过程(Knight,1921)。社会信任感更强的个体更愿意相信在创业过程中能获得外界的支持,从而降低对创业难度的预期值,形成积极的创业态度(周广肃,2017)。第二,对流动人口而言,社会信任既反映了他们对流入地其他主体的信任感,也展现了他们在当地的融入情况。从创业前期的信息获取和资金借贷来看,较强的社会信任感能促进流动人口的社交活动和新的社会网络的构建,从而为创业提供信息渠道和资金来源(胡金焱、张博,2014;Kim and Li,2014)。由于城市落户难度直接反映了户籍制度的宽严,据此,我们可以推断,城市落户门槛能够通过降低流动人口的社会信任感而抑制其创业决策。

其次,由户籍制度所导致的流动人口与本地居民在身份上的差异和社会排斥,加剧了社会分层的形成。流动人口进入新的城市,过高的城市落户门槛会阻碍他们融入流入地的文化和社交圈,这也在一定程度上增加了流动人口在劳动力市场上获得满意工作机会的难度。为此,创业成为流动人口获取经济收益并借此提高自身社会地位的一个选择。汪和建(2007)指出,在不利的社会环境下个体反而会产生对创业的热忱。何晓斌、董寅茜(2021)也从创业活动本身的特征出发,指出创业带来的较高收入,不仅能够帮助创业者实现经济地位的提升还能通过阶层流动提高他们的社会认同。上述分析说明,户籍制度带来的个体对社会分层的感知,对其创业决策的形成存在不可忽视的影响。更具体地说,城市落户门槛越高,为改变在特定制度环境下的弱势地位,流动人口群体选择创业的动机更强。

上述理论分析表明,作为一种制度安排,城市落户门槛对流动人口的创业决策存在不可忽视的影响,而社会信任和社会分层则是其中两个可能的机制变量,本文后续也将据此对城市落户门槛影响创业的内在渠道进行检验。

三、模型和数据

(一)实证模型

由于创业通常是家庭成员共同的经济决策(周广肃,2017),故我们从家庭层面出发考察城市落户门槛对流动人口家庭创业的影响,具体的实证模型设定如下:

[entreijt=α0+α1htjt+βX+θW+δZ+μijt] (1)

其中[entreijt]表示个体[i]在城市[j]中[t]时刻的创业决策,如果[entreijt=1]则表示流动人口家庭选择了创业,否则没有创业。[htjt]表示城市[j]在[t]时刻的落户门槛指数,[X]表示可观测 的个体特征,[W]和[Z]分别表示家庭和地区层面的控制变量,具体内容将在后文进行介绍,[μijt]为随机误差项,假定其服从标准正态分布。

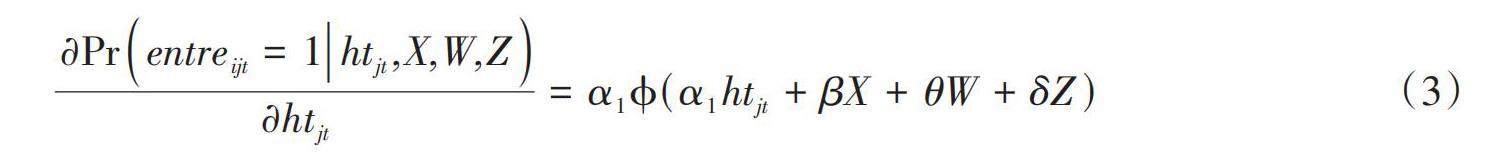

由于被解释变量[entreijt]为一个0-1变量,因此模型(1)实际上是一个离散选择模型。根据这一类模型的设定假设,如果随机误差项[μijt]服从标准正态分布,则对应一个Probit模型,此时个体[i]选择创业的概率可以写为

[Prentreijt=1htjt,X,W,Z=Φ(α0+α1htjt+βX+θW+δZ)] (2)

[Φ(?)]表示标准正态分布的累积分布函数。以此为基础,城市[j]的落户门槛影响个体选择创业的边际效应为

[?(?)]表示标准正态分布的密度函数。(3)式所衡量的边际效应是我们关心的结果,衡量了在其他因素保持不变的情况下,城市[j]的落户门槛变化一个单位时对个体选择创业的概率所产生的影响。

(二)数据

本文的个体和家庭层面数据来源于中国劳动力动态调查数据库(China Labor-force Dynamic Survey,CLDS)。CLDS的调查覆盖了全国 29 个省(市、自治区)(除港澳台、西藏和海南),内容涵盖教育、工作、迁移、健康、社会参与、经济活动、基层组织等议题,本文采用的是2012年、2014年和2016年三年合并形成的混合横截面数据。

本文使用的落户门槛数据来源于西南财经大学经济与管理研究院公共经济行为研究平台和中国家庭金融调查与研究中心联合公布的中国城市落户门槛指数,对该指数的具体介绍参见张吉鹏、卢冲(2019)。最后,本文在实证过程中也控制了地级市(市辖区)层面的变量,除房价数据来源于克而瑞(CRIC)数据库之外,其他数据均来源于相关年份的城市统计年鉴。

(三)变量

1.被解释变量:家庭创业决策

本文关心的是城市落户门槛对流动人口创业决策的影响。我们以CLDS的个体数据为基础,只保留离开户籍地超过半年以上的人口以及年龄在16—65岁之间的个体,并剔除了仍在求学的观测对象,在经过上述处理后,本文最终筛选出3年5307个流动个体。我们以 CLDS 调查问卷中“对本人职业类型的自我判定”这一问题为依据,根据研究需要将其重新编码,将“雇员”和“务农”赋值为0,将“雇主”和“自雇”赋值为1,其他值做缺失处理并重新编码,由此得到二值虚拟变量。事实上,创业更多的是家庭层面的决策而非个体层面,创业初期创业者需要投入大量资金及时间资源,而此类资源通常由家庭提供,真正白手起家的创业者少之又少。此外,创业过程中劳动力是不可缺少的关键要素,家庭成员又往往是劳动力的重要来源之一。因此,本文将只要有一个家庭成员选择创业的家庭视为创业家庭。经初步统计我们发现1946个家庭样本中,25.64%的家庭选择创业。

2.核心解释变量:城市落户门槛

城市落户门槛衡量了地区户籍政策的宽严程度,高落户门槛对应更加严格的落户政策。目前,各地的落户政策主要分为两大类。一类是条件准入落户制,另一类是积分落户制,前者广泛存在于各大中小城市,具体包括普通就业、购房落户和人才引进等方式,后者仅在上海、北京等大城市推广,属于新兴的落户政策。研究中,对城市落户门槛的量化方法主要有三种。第一种是采用代理变量,比如用户籍人口在常住人口中的占比来表示“户籍率”(邹一南、李爱民,2013),或者直接计算城市流动人口在总人口中的比重等(陆万军、张彬斌,2016)。第二种方法是从户籍制度入手,考虑制度改革次数、改革性质等,并以此来衡量户籍政策的宽严程度(孙文凯等,2011)。最后一种方法是根据各城市原始的户籍政策文件构建落户门槛指标,一般的过程如下:首先对原始文件中的信息进行标准化处理并构建数据库,接着按城市级别构建具体的落户门槛指标。综合来看,由各城市原始户籍文件构建出的落户门槛指标在反映户籍管理松紧上更加直观准确,而代理变量则可能存在较大的误差,因此,本文选择城市落户门槛指标作为核心解释变量。

本文采用的落户门槛指数来源于西南财经大学经济与管理研究院公共经济行为研究平台和中国家庭金融调查与研究中心联合公布的户籍改革与移民研究项目资料。该项目收集并整理了中国地级市在2000—2017年间的全部户籍政策文件,构造出了中国120个城市的落户门槛指数。该落户门槛指数采用了三种不同的方法进行计算,即熵值法、等权重法、投影寻踪法。本文主要采用投影寻踪法计算出的指数来量化各城市的落户门槛。该指数越大,表示城市落户门槛越高。我们将其与CLDS三年的数据进行匹配后,最终得到一个包含了103个城市的样本,部分城市的落户门槛指数见表1。

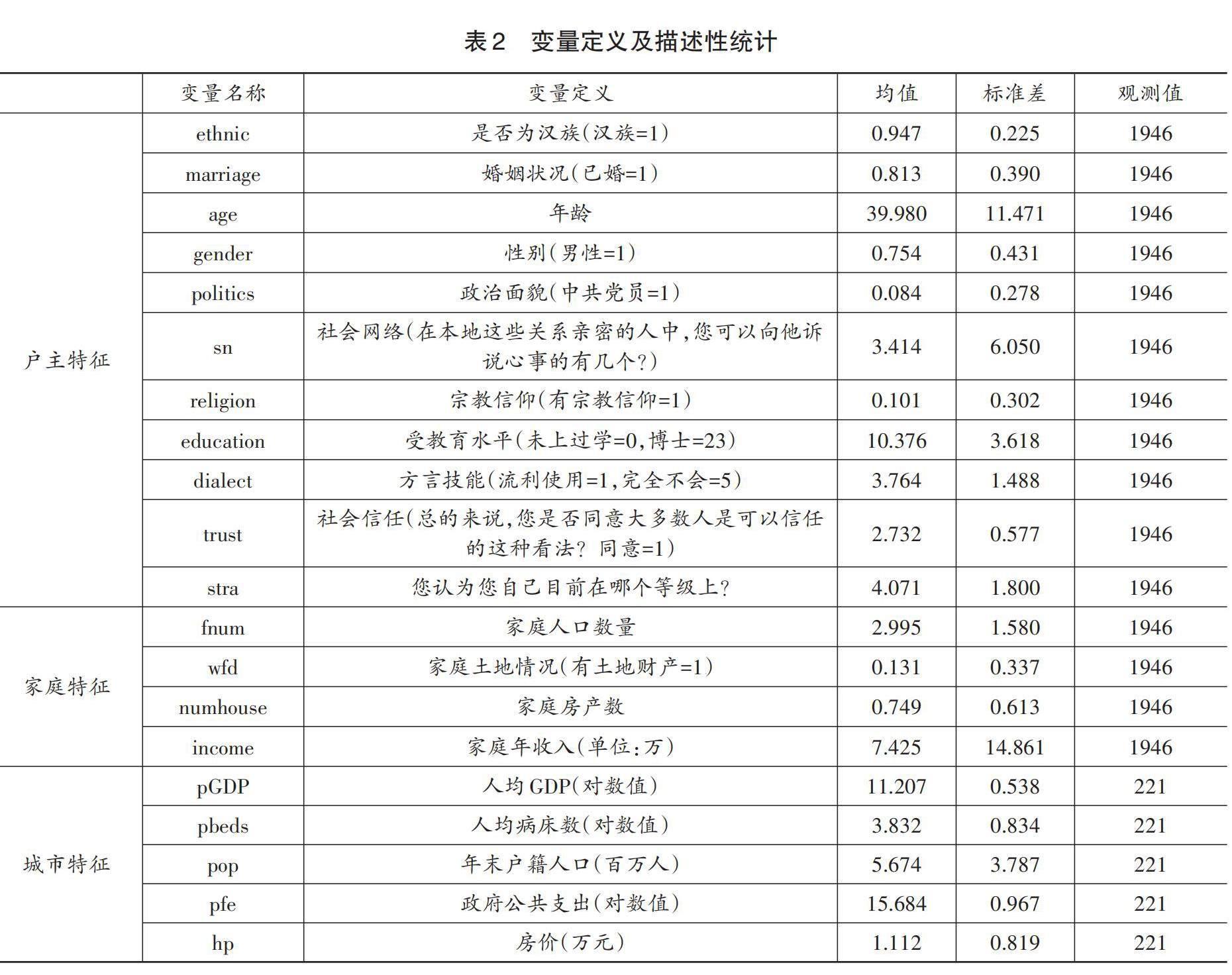

3.控制变量

本文还控制了个体、家庭以及地区三个层面的变量,其中个体层面除了人口统计学特征如性别、年龄、政治面貌等变量之外,我们还参考已有文献(胡金焱、张博,2014;魏下海等,2016;杨晔等,2019),控制了个体在流入地的社会网络及方言技能两个变量。首先,网络嵌入理论认为,人们的经济行为嵌入于社会结构之中,而社会结构的核心就是人们所处的生活网络(Granovetter,1985),个体所具有的社会网络关系对其创业行为存在深刻的影响。其次,语言也是一种人力资本,能讲或熟练使用流入地的方言会减少流动人口的沟通成本,促进个体间交流,从而影响个体的创业决策。家庭层面的变量包括家庭规模、家庭房产数量、土地面积、家庭总收入,其中家庭总收入由家庭工资性收入和经营性收入求和得出,该变量反映了家庭可使用的资金量。地区层面的变量包括流入地的人均GDP、人均病床数、人口规模、政府公共支出和房价。相关变量的定义及描述性统计如表2所示。

四、实证结果分析

(一)基本估计结果

表3报告了模型(2)的估计结果。第(1)列是模型未加入任何其他控制变量的回归结果,第(2)列到第(4)列则逐步加入了户主、家庭和城市层面的控制变量。为保证基准回归结果的稳健性,所有回归采用的均是在城市层面聚类调整后的标准误。考虑到地区层面和时间层面的不可观测因素对当地流动人口的影响,本文还控制了城市固定效应及时间固定效应,以探寻城市落户门槛与流动人口家庭创业决策的关系。在表3中,本文给出了城市落户门槛影响流动人口创业的边际效应,对应方括号中的数字。

从表3的第(1)列回归结果可以看出,在不控制任何其他变量的情况下,城市落户门槛的回归系数为-0.08,边际效应为-2.5%,并且该结果在10%的水平上显著。随后,本文逐步控制户主、家庭和地区层面的控制变量,回归结果分别对应表3的第(2)列到第(4)列。从第(4)列的估计结果中可以得出,给定其他条件不变,城市落户门槛每提高一个单位,流动人口家庭在该城市创业的概率就降低5.3% 。对上述结果进行横向对比,结果显示,在纳入户主、家庭、地区层面的控制变量后,原估计结果的偏误得到纠正,这在一定程度上缓解了模型的内生性问题。

以上四个模型的回归结果较为一致地表明,城市落户门槛越高,流动人口家庭的创业概率越低,并且该结果是较为稳健的。对于这一负向关系,我们的解释如下:城市落户门槛越高,意味着在该城市落户的难度越大,流动人口越不容易获得该城市的户籍。一方面,流动人口难以在该城市立足,未来的定居意愿随之减弱,在该城市更多是暂时停留,因而不具备长久经营某一生意的动机,所以创业的概率下降;另一方面,由于户籍歧视的存在,流动人口居住、生活、借贷的隐性成本较本地居民高,创业难度更大,这些都使得流动人口对创业的顾虑度增加,也会抑制其创业选择。

除此之外,各层面控制变量的估计系数方向都与直觉较為一致。从婚姻状况来看,已婚的户主家庭更有可能选择创业,这可能与创业成本有关,首先,已婚家庭夫妻二人和成年子女可以共同参与创业活动,减少对劳动力的雇佣成本;其次,建立在家庭血缘上的创业活动有更可靠的信任关系,潜在的创业成本更低。年龄方面,户主的年龄与家庭创业呈正相关关系,而年龄的平方与家庭创业则呈负相关关系,并且二者都在1%的水平上显著。总的来看,户主年龄与家庭创业倾向之间的关联呈现倒“U”型特征,这表明在一定范围内,户主年龄与家庭创业概率存在正相关,但是这种促进作用会随着户主年龄的增大而呈现边际递减倾向。这一方面与创业活动的特征有关,事实上,创业是更具风险的就业行为,创业的初期需要创业者投入大量资金和时间,而步入青壮年时期的劳动者更有精力和实力从事创业活动;另一方面与劳动者个体有关,随着户主年龄增大,大部分人的行业认知和社会观念方面会逐步落后于时代,创业难度攀升。除此之外,年老的户主更可能患病,增加家庭在医疗方面的开支,家庭成员也会在照顾病人方面耗费更多的精力,进一步阻碍家庭进行创业。性别方面,相较于女性,户主为男性的家庭选择创业的概率会更高。这可能是因为男性从事创业活动的顾虑更少,而女性在较长的创业周期中会面临生育问题等,另外也可能是由于社会对男女期望不同,导致男性更多地进入劳动力市场而非家庭内部。在政治身份方面,党员的创业倾向更低,首先,这主要是因

为拥有党员身份的人一般都会选择进入政府部门、事业单位或国有企业进行工作,充分发挥自身优势,对他们而言,创业反而是更加不利的选择;其次,选择入党的劳动者一般都具有更低的风险偏好,更期望拥有稳定的工作,所以这一人群的创业倾向更低。户主的受教育年限与家庭创业决策呈现显著的负相关,即受教育程度越高,创业意愿越低。通常情况下,随着学历的提高,劳动力的人力资本增加,这一过程带来的直接结果就是高学历人才在市场上会更有竞争力,也就更易被公司雇佣,因此呈现出更低的创业概率。此外,有宗教信仰的户主所在家庭更倾向于创业,其主要原因可能在于宗教信仰改变了创业偏好,同时宗教组织所构建的社会资本对创业约束有一定放松。另外,社会信任度较高、社会分层更高的户主创业倾向性更高。

家庭特征层面,家庭规模整体上来说与家庭创业之间存在正相关关系,家庭成员越多,家庭越倾向于创业。另外,家庭自有房产数量、拥有土地情况对家庭创业的影响是负向的,这说明有一定固定资产的家庭更不愿意从事创业活动,这主要是因为房产和土地给此类家庭提供了其他的就业渠道,创业的激励更小。在收入层面,更高的家庭总收入更能催生家庭创业,由于创业需要一定的资金支持,而总收入更高的家庭有余力支持家庭成员的创业活动,收入偏低的更难以承受创业的成本,对风险的抵御能力较弱,所以家庭总收入和创业决策呈现正相关。

地区特征层面,流入城市的人口规模与家庭创业倾向呈现正相关,这意味着人口规模更大的城市会刺激流动人口创业,其背后的原因可能在于,人口规模更大的城市劳动者雇佣市场竞争更加激烈,有限的就业岗位无法满足所有劳动者的工作需求,倒逼更多的人选择自主创业,使他们的创业倾向提高。其他地区控制变量如人均GDP、人均病床数与家庭创业倾向呈正相关关系,而房价与家庭创业则呈负相关关系,但以上结果是非稳健的。

(二)稳健性检验

1.变换核心解释变量度量指标

在基准回归中,本文仅采用投影寻踪法计算得出的城市落户门槛数据作为核心解释变量。根据现有研究,城市落户门槛指标还可采用其他方法进行计算,因此,本文选取采用熵值法计算得出的城市落户门槛指标替代原本的解释变量,来检验上述基本回归结果的稳健性。熵值法属于客观赋权法,它完全基于原始数据,并且指标权重是通过各指标观测值展现出的信息量来确认的(张卫民等,2003)。总而言之,该方法能避免主观评价带来的干扰,在反映城市落户门槛高低程度上更加客观。

表4第(1)列是变换核心解释变量的回归结果,该结果显示,由熵值法计算的城市落户门槛指数的回归系数符号为负,通过显著性水平为10% 的统计检验,该实证结果表明城市落户门槛对流动人口创业的负向作用仍然显著,基准回归得到的结论依旧成立。城市的各种落户限制的确会阻碍流動人口创业。

2.控制出生地特征

为了进一步缓解模型存在的内生性,我们进一步考虑流动人口的成长背景。流动人口在劳动力市场上的表现可能会因家乡特征的不同而产生差异。一般来说,流动人口的家乡与其流入城市的城市经济发展水平、公共服务供给水平等差距越大,劳动力选择通过创业来改善生活、提高幸福水平的动机就越强。因此,我们识别出流动人口的出生地,通过重新匹配地区层面数据,控制了流动人口出生地城市的人均GDP、人均病床数、政府公共支出、人口规模和房价,来缓解潜在的内生性。表4第(2)和第(3)列报告了在基准回归基础上,进一步控制流动人口出生地特征后的估计结果。第(2)列的解释变量是投影寻踪法计算的落户门槛,结果显示,在控制了流动人口出生地特征后,城市落户门槛对流动人口创业的影响系数仍然为负;第(3)列显示,由熵值法计算城市落户门槛对流动人口创业的影响系数也保持负值,以上结果都通过10%的显著性检验。表4的结果表明,在控制了流动人口出生地特征后,本文的基准结论也依然成立。

3.采用不同的估计方法

最后,我们采用倾向得分匹配法重新估计模型。具体而言,我们根据城市落户门槛的均值,将所有城市划分为两组,分别对应高门槛组和低门槛组,并且定义一个新的变量[treat],令高门槛城市组为处理组,此时[treat=1],否则[treat=0],在此基础上采用不同的匹配方法估计城市落户门槛对家庭创业的影响,具体估计结果如表5所示。表5的结果表明,在采用倾向得分匹配法对模型进行估计后,城市落户门槛的影响效应仍然为负,从而再次说明本文的结果是稳健的。

五、进一步的分析

(一)落户门槛对创业的影响机制

研究城市落户门槛影响流动人口家庭的机制对理解实证分析的结果和政策含义非常重要。为深入探寻二者之间的关联,本文从社会信任、社会分层角度进行了相关的机制检验。

1.社会信任机制的验证

首先,落户门槛会影响流动人口对身边人、所处社区的信任关系,从而影响劳动者的创业决策。如果一个城市的落户难度较大,我们推测该城市的流动人口的社会融入感和归属感更低,从而在人际关系上的信任感更低,自我感觉到的创业阻力会更强。这种“阻力”会制约流动人口的创业决策。具体来说,首先社会信任感较强的人更容易产生“会得到别人帮助”的认知,这样的认知会鼓励他们进行风险更高的创业活动;其次,高社会信任感人群更愿意和其他人进行交往,这在一定程度上帮助流动人口主动融入当地,从而得到更多创业信息,把握更多创业机会等,这些都为个体的创业活动提供了基本条件。本文的社会信任变量来自对下述问题的回答:“总的来说,您是否同意大多数人是可以信任的这种看法?”答案分为四类,取值范围从1到4分别表示“非常不同意”“不同意”“同意”和“非常同意”,考虑到部分答案之间较为类似,本研究将“非常不同意”和“不同意”归为一类,赋值为0,将“同意”和“非常同意”归为一类,赋值为1。

上文的基准回归结果已表明,社会信任变量的系数显著为正,这表明流动人口社会信任感的提高会催生流动人口家庭创业。结合表6第(1)列Probit回归的结果,落户门槛对社会信任的回归系数为负,并且在10%水平上显著。这说明落户门槛越高,流动人口的社会信任感越低,创业的动力越不足。反之,如果能提高流动人口对流入地的社会信任度,就能提高其创业概率。

2.社会分层机制的验证

其次,过高的落户门槛可能通过激发流动人口的自主创业的信念,进一步催生创业活动。何晓斌、董寅茜(2021)的研究指出,创业者群体相比于非创业者群体有更高的工作权威和工作自主性,从而形成了显著更高的阶层认同。在高落户门槛环境下,流动人口更难获得本地户籍,综合来看,他们与本地人口之间的差异难以缩小,进一步导致流入人口群体陷入不利地位。因此,他们会产生用创业活动实现社会地位向上流动的强烈意愿,所以本文猜测高落户门槛的城市,流动人口自我感知到的社会地位更低,在不利的社会环境的压力和刺激下,反而一定程度上会刺激其创业。本文设置了社会分层变量,该变量来自对下列问题的回答:“您认为您自己目前在哪个等级上?”用1到10来表示自我感知的社会等级,数字越大则社会等级越高。根据表6第(2)列的结果,落户门槛对社会分层的影响系数为正,但在统计上不显著。这里我们无法看出社会分层的作用,这意味着社会分层并不是城市落户门槛影响流动人口创业决策的有效机制。

(二)异质性分析

1.不同受教育水平的影响

教育是增加人力资本的重要途径,人力资本对移民创业具有重要作用。在基准回归中,可以看到流动人口受教育年限与家庭创业倾向的关系显著为负,这表明相较于受教育水平高的流动人口,受教育水平偏低的群体更愿意创业。样本中户主受教育年限在初中及以下的占近6成,因此本文将全样本分成受教育年限小于等于9年(接受义务教育及以下)和大于9年(接受义务教育以上)的两组流动人口家庭,分别进行分析。

表7报告了按如上分类进行回归的结果。第(1)列为受教育年限小于等于9年,第(2)列为受教育年限大于9年。该表的结果显示,城市落户门槛仅对义务教育以上水平的流动人口家庭的创业行为有显著负向影响,而对更低的受教育水平群体无明显影响。上述结论意味着,城市落户门槛仅会对有较高人力资本的流动人口群体的创业行为产生抑制作用。从实际出发,有较高人力资本的群体会受到雇主的青睐,得到的薪水也较为可观,他们可能更倾向于选择相对来说风险更低的雇员工作,因此他们不具备从事创业活动的激励,而低人力资本群体难以找到合适且稳定的工作,即使得到某份工作,其劳动报酬也往往不尽人意。基于这一现实,低人力资本的流动人口可能更愿意自主创业,以探寻在异县他乡的立足之处。总的来说,可能是低学历群体面临更大的就业压力,促使他们进行创业活动,而这一压力在一定程度上抵消了城市落户门槛对创业的抑制作用,使该群体对落户门槛不再敏感。但高学历的流动人口群体的职业选择自由度较高,更易受到城市落户门槛的冲击,降低自身的创业意愿。

2.不同收入水平的影响

家庭财富可以通过“财富效应”“信贷效应”影响家庭创业(吴晓瑜等,2014),而家庭收入是家庭财富的重要来源之一。为了探寻城市落户门槛对不同家庭收入的流动人口群体的创业决策是否存在差异,本文将家庭收入进行分组。考虑到较低收入水平内部差异较大,本文将4万元作为划分低收入和中等收入的界限,并将全样本分成“家庭年收入小于等于4万元”“家庭年收入大于4万元,且小于等于8万元”和“家庭收入大于8万元”三类进行回归分析,分别对应“低收入组”“中等收入组”和“高收入组”。表8报告了划分家庭收入水平的回归结果,从中可以看出,处于中等收入水平和处于高收入水平的流动人口家庭的创业选择仍然会受到城市落户门槛的抑制作用,而落户门槛对低收入水平的流动人口家庭的创业没有显著影响。

上述异质性分析的结果具有重要的启示,城市落户门槛对流动人口创业的影响在不同群体之间具有差异,有较高学历和较高收入的流动人口群体更易受到城市落户门槛的影响,具体表現为流动人口的创业决策对落户门槛更加敏感,因此攀升的城市落户门槛会显著降低此类群体的创业意愿。对地方政府来说,城市“抢人大战”的目标人群恰恰是具有较高学历和较高收入特征的。学历与人力资本挂钩,收入与可用资金挂钩,二者从不同维度反映了流动人口的资源情况。对落户门槛的适度降低,能够更大程度地鼓励这部分人群选择创业。客观上来说,该群体创办企业的初衷往往不是为了谋求基本生存,而是以成长为更大规模的企业为目标,因此该流动人口群体的“机会型”创业更能为城市提供新的就业岗位,缓解就业压力。

六、结论与启示

户籍制度作为一项基本的制度安排,不仅深刻地影响着人们的生活,还持续塑造社会经济发展状态。基于我国当前的户籍制度现状,本文借助于CLDS2012年、2014年和2016年三年形成的混合横截面数据,并将其与不同城市的落户门槛指数相匹配,实证检验了城市落户门槛对流动人口家庭创业决策的影响。

基准估计结果表明,城市落户门槛会抑制流动人口创业。具体而言,城市落户门槛每提高一个单位,流动人口的创业概率会显著下降5.3%。在变换核心解释变量、控制出生地特征以及采用倾向得分匹配法重新估计后,本文的结论依然保持稳健。机制检验结果表明,城市落户门槛会通过社会信任来影响流动人口的创业决策。最后,划分不同群体的异质性检验表明,较高收入水平的家庭和户主具有较高学历的家庭更易受到城市落户门槛的影响,其创业意愿会随着落户门槛的上升而显著下降。

本文的政策含义主要体现在如下几个方面。首先,各级政府应当进一步增加推进基本公共服务均等化的力度,减轻对流动人口在享受城市基本公共服务方面的“歧视”,构建更加和谐、平等的城市环境,缓解户籍制度对创业的不利影响。其次,各级政府应当适度降低城市落户门槛,这不仅能让流动人口也享受到城市发展的红利,同时也能激发流动人口的创业活力,缓解社会就业压力。

参考文献

何晓斌、董寅茜,2021,“工作权威、工作自主性与主观阶层认同形成——基于创业者劳动过程的实证研究”,《社会学研究》,第5期,第180-202+230页。

胡金焱、张博,2014,“社会网络、民间融资与家庭创业——基于中国城乡差异的实证分析”,《金融研究》,第10期,第148-163页。

李國正、韩文硕、艾小青、迟远英,2021,“社会关系网络重构与流动人口创业活动——作用机理与政策含义”,《人口与经济》,第3期,第1-17页。

陆万军、张彬斌,2016,“户籍门槛、发展型政府与人口城镇化政策——基于大中城市面板数据的经验研究”,《南方经济》,第2期,第28-42页。

曲兆鹏、郭四维,2017,“户籍与创业:城乡居民自我雇佣的差异研究——来自CGSS2008的证据”,《中国经济问题》,第6期,第72-86页。

孙文凯、白重恩、谢沛初,2011,“户籍制度改革对中国农村劳动力流动的影响”,《经济研究》,第1期,第28-41页。

汪和建,2007,“自我行动与自主经营 理解中国人何以将自主经营当作其参与市场实践的首选方式”,《社会》,第6期,第1-28+206页。

魏下海、陈思宇、黎嘉辉,2016,“方言技能与流动人口的创业选择”,《中国人口科学》,第6期,第36-46+126-127页。

吴开亚、张力、陈筱,2010,“户籍改革进程的障碍:基于城市落户门槛的分析”,《中国人口科学》,第1期,第66-74+112页。

吴群锋、蒋为,2016,“最低工资会抑制创业吗? ——基于中国微观数据的实证研究”,《产业经济研究》,第6期,第1-10页。

吴晓瑜、王敏、李力行,2014,“中国的高房价是否阻碍了创业?”,《经济研究》,第9期,第121-134页。

杨晔、朱晨、谈毅,2019,“方言能力、语言环境与城市移民创业行为”,《社会》,第1期,第211-236页。

张吉鹏、卢冲,2019,“户籍制度改革与城市落户门槛的量化分析”,《经济学(季刊)》,第4期,第1509-1530页。

张卫民、安景文、韩朝,2003,“熵值法在城市可持续发展评价问题中的应用”,《数量经济技术经济研究》,第6期,第115-118页。

周广肃、李力行,2016,“养老保险是否促进了农村创业”,《世界经济》,第11期,第172-192页。

周广肃,2017,“最低工资制度影响了家庭创业行为吗?——来自中国家庭追踪调查的证据”,《经济科学》,第3期,第73-87页。

周世军、潘妍、伏玉林,2018,“社会关系与流动人口创业——基于沪、汉、蓉等7市流动人口调查数据的实证研究”,《调研世界》,第8期,第29-35页。

祝志勇、王嫒名,2023,“新农保对农村劳动力就业选择的影响”,《华南农业大学学报(社会科学版)》,第1期,第97-106页

邹立凯、梁强、宋丽红,2024,“基于创业生态系统视角的农村电商创业涌现及机理研究——以中国淘宝村为例”,《南方经济》,第1期,第142-158页。

邹一南、李爱民,2013,“户籍管制、城市规模与城市发展”,《当代经济研究》,第9期,第53-60页。

Démurger,S. and Xu,H.,2011,“Return Migrants: The Rise of New Entrepreneurs in Rural China” ,World Development,39(10): 1847-1861.

DiMaggio,P.J.,1988,“Interest and Agency in Institutional Theory”,Institutional Patterns and Organizations,Cambridge: Ballinger Publishing 3-21.

Ghani E.,Kerr ,W.R. and O' Connell,S.D.,2014,“Spatial Determinants of Entrepreneurship in India”,Regional Studies,48(6): 1071-1089.

Glaeser,E.L. and Kerr,W.R.,2009,“Local Industrial Conditions and Entrepreneurship: How Much of the Spatial Distribution Can We Explain?” ,Journal of Economics and Management Strategy,18(3): 623-663.

Granovetter,M.,1985,“Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness”,American Journal of Sociology,91(3):481-510.

Han,L. and Hare,D.,2013,“The Link between Credit Markets and Self-Employment Choice among Households in Rural China”,Journal of Asian Economics,26(1): 52-64.

Kim,P.H. and Li,M.,2014,“Seeking Assurances When Taking Action: Legal Systems,Social Trust,and Starting Businesses in Emerging Economies”,Organization Studies,35(3):359-391.

Knight,F.,1921,“Risk,Uncertainty and Profit”. Social Science Electronic Publishing,(4): 682-690.

Kwon,S.W. and Arenius,P.,2010,“Nations of Entrepreneurs: A Social Capital Perspective”,Journal of Business Venturing,25(3):315-330.

Ma,Z.,2001,“Urban Labour-force Experience as a Determinant of Rural Occupation Change: Evidence from Recent Urban-Rural Return Migration in China",Environment and Planning A,33(2): 237-255.

Sine,W. D.and Lee,B. H.,2009,“Tilting at Windmills? The Environmental Movement and the Emergence of the U.S. Wind Energy Sector”,Administrative Science Quarterly, 54(1): 123-155.

Does Hukou Affect Entrepreneurship of Immigrants?

Evidence from CLDS

Tan Yafeng

Abstract: As a basic institutional arrangement,the household registration system not only profoundly affects people's lives,but also continuously shapes the state of social and economic development. China's household registration system has a long history. Under this system background,China has formed a huge floating population group mainly composed of migrant workers and college graduates. Since China's economy entered a new stage of development,stabilizing growth and promoting employment have become the key to achieving qualitative changes in economic development. In this process,how to effectively resolve the employment pressure generated by the floating population has become an important issue faced by the Party and the government. According to the institutional entrepreneurship theory proposed by DiMaggio (1988),the political pressure,economic pressure and technological pressure faced by individuals in the institutional field is an important motivation for making entrepreneurial decisions. In China,some studies have studied how external institutional changes affect entrepreneurship from the perspectives of minimum wage standards,social security,etc. However,few studies have paid attention to the entrepreneurial effects of the household registration system. Based on the above considerations,this paper studies the relationship between urban settlement threshold and family entrepreneurship of floating population from both theoretical and empirical levels. First of all,this paper expounds the mechanism of household registration system affecting the family entrepreneurship of floating population from the theoretical point of view. On the one hand,the threshold of urban household registration can inhibit family entrepreneurial decision-making by reducing the social trust of the floating population; On the other hand,the perception of social stratification brought by the household registration system has a non-negligible impact on the formation of entrepreneurial decision-making. Secondly,using the data of China Labor-force Dynamic Survey (CLDS) in 2012,2014 and 2016,and matching the data of the household registration threshold of each city,the relationship between the household registration threshold and the decision of the migrant population to start a business is tested. The research of this paper finds that the threshold of urban household registration significantly inhibits the entrepreneurial decision of the floating population,and the probability of household entrepreneurship decreases by 5.3% when the threshold of urban household registration increases by one unit. After changing the core explanatory variables,controlling the characteristics of birthplace and using propensity score matching method to re-estimate,the conclusion of this paper remains robust. The results of the mechanism test show that the threshold of urban household registration reduces the level of social trust,which inhibits the entrepreneurial decisions of migrant families. In addition,the estimated results of this paper also show that high-income households and households with higher education levels are more affected by the urban hukou threshold than low-income households and households with lower education levels. The research of this paper enriches the literature on the factors affecting entrepreneurship and the conclusions are helpful for governments at all levels to grasp the direction of household registration reform and the focus of stimulating regional entrepreneurial vitality.

Keywords: Household Registration System; Settlement Threshold; Immigrants; Entrepreneurship

(責任编辑:张瑞志)