对外直接投资扩张对家族企业“去家族化”治理的影响研究

唐继凤 李新春 邹立凯

摘 要:在国家“走出去”战略和“一带一路”倡议的鼓励下,作为民营经济重要主体的家族企业越来越多地开展对外直接投资。面对不断增加的跨国经营复杂性,家族企业如何调整家族治理结构显得非常关键。文章基于资源依赖理论,以2008—2020年中国上市家族企业为样本,探究家族企业对外直接投资扩张规模和广度对“去家族化”治理的影响,并考察对外直接投资扩张过程的速度和节奏对上述关系的调节作用。研究发现:对外直接投资扩张规模与广度加大都能促进家族企业的所有权和管理权维度发生“去家族化”治理;对外直接投资扩张速度增强对外直接投资扩张规模和广度对所有权“去家族化”治理之间的正向关系,而对外直接投资扩张节奏并不发挥作用。进一步分析家族企业对外直接投资进入不同经济体和二代涉入这两种独特情境所产生的影响,发现对外直接投资扩张对“去家族化”的影响在发达经济体与非发达经济体中没有显著差异,而二代涉入则削弱对外直接投资扩张对所有权“去家族化”的影响。同时,进一步分析家族企业发生“去家族化”治理后的资源变化情况,发现“去家族化”后家族企业的财务资源和管理资源有所增加。

关键词:对外直接投资扩张 去家族化 资源依赖理论 速度 节奏

DOI:10.19592/j.cnki.scje.411089

JEL分类号:M10,M16,F60 中图分类号:F270

文献标识码:A 文章编号:1000 - 6249(2024)04 - 109 - 24

一、引 言

全球化经济的发展给企业带来了来自世界各地的竞争压力,并促使企业更多地参与国际化。但是,隨着企业越来越多地参与国际化,它们的生存就越来越取决于它们应对异质文化、制度和竞争环境的高度复杂性的能力,以及协调和整合地理上分散的资源的需要(Gómez-Mejía and Palich,1997)。因此,跨国企业如何管理和应对其业务国际化所带来的复杂性问题仍然是国际商务和战略管理领域最紧迫的问题之一,而企业的治理结构被认为是成功处理这种复杂性的能力的关键决定因素(Sanders and Carpenter,1998)。家族企业作为我国民营经济的重要主体,近些年来越来越多地开展对外直接投资(Outward Foreign Direct Investment,OFDI),逐步嵌入到全球各国的经济发展当中。面对不断增加的跨国经营复杂性,家族企业如何调整家族治理结构以保证国际化的顺利发展,这涉及到我国民营经济的健康发展问题。因此,研究OFDI扩张到一定程度后家族企业如何调整治理结构具有重要意义。

目前,大量研究以家族治理为前因探究其对OFDI的影响,认为家族治理结构会影响家族企业国际化的意愿和能力,从而影响到OFDI扩张结果(Arregle et al.,2016;Rondi et al.,2022),而对OFDI扩张情况如何影响家族企业治理结构缺乏探讨。但是,在复杂的环境下,家族企业不能适应内外部环境的变化时,会发生治理模式的变迁(原惠群、张昭华,2010)。特别是在跨国经营的复杂环境下,国际化程度越大所带来的复杂性越有可能对企业治理结构产生影响(于伟等,2008),因此随着家族企业OFDI的不断扩张,家族企业的治理结构越有可能发生变化。已有少部分研究对OFDI扩张对家族企业治理的影响进行了探讨,如肖宵等(2021)从制度同构视角的研究发现,家族企业OFDI进入发达经济体的规模和广度越大时会面临更大的制度同构压力,从而聘用更多的职业经理人。Vandekerkhof et al.(2014)则从资源需求角度的研究发现,家族企业进入不同的国家时必须应对不同的社会、商业和政治制度,从而需要新的专业知识来配置和利用国际市场上的资源,因此家族企业国际化程度越高,越会引入更多的非家族管理者。

现有关于OFDI扩张对家族企业治理的影响的研究还相对较少,并且主要研究OFDI扩张对家族企业管理权方面的影响,本文认为需要对这一领域进一步研究。首先,在国际化发展潮流中,家族企业基于自身发展需求和外部环境冲击的影响(李鑫等,2022),需要进行OFDI扩张。然而,OFDI扩张规模和广度的不断扩大会对家族企业产生更大的财务与管理资源的需求,这是否会影响家族企业的治理结构?其次,家族企业出于保护社会情感财富(Gómez-Mejía et al.,2007),保持着家族对企业所有权与管理权的涉入,形成了独特治理结构,但这也造成了一定程度上的财务资源和管理资源的缺乏(Sirmon et al.,2008)。因此,家族所有权与管理权的改变可以作为家族企业引入外部资源的一种重要方式。已有研究证明,家族企业所有权“去家族化”有助于获取外部财务资源,管理权“去家族化”有助于获取外部专业管理资源(钟熙等,2022;孙秀峰等,2021)。那么,家族企业为了获取外部资源应对OFDI扩张带来的复杂性,是否会使所有权和管理权这两个维度都发生“去家族化”?

因此,本文基于资源依赖理论,探究OFDI扩张规模和广度对家族企业所有权和管理权“去家族化”治理的影响。同时,考虑到家族企业达到相同的OFDI扩张规模和广度可能具有不一样的扩张过程。而OFDI扩张过程的速度和节奏影响企业经营的困难性和复杂性,以及对经验知识的吸收和学习,从而影响企业的绩效、创新和生存问题(Yang et al.,2017;Cho and Lee,2020;Wu et al.,2022)。经营复杂性和经验知识吸收的有效性可能会在一定程度上影响家族企业OFDI扩张的资源需求,因此本文将同时探讨OFDI扩张过程的速度和节奏的调节作用。

本文理论贡献如下:第一,本文进一步拓展了家族企业OFDI扩张的后果研究。目前关于家族企业国际化的研究都是对其前因进行探讨(Arregle et al.,2012;Debellis et al.,2023),忽视了OFDI扩张结果对家族治理结构的反向影响。本文发现家族企业OFDI扩张规模和广度的不断深入会对家族治理产生重要挑战。本文揭示了家族企业在OFDI扩张中的“去家族化”,拓展了国际化对家族治理的影响研究。第二,本文从资源依赖角度深化了家族企业“去家族化”治理研究。目前有关家族企业“去家族化”治理的研究更多基于社会情感财富视角,认为家族企业不愿意进行“去家族化”(Stewart and Hitt,2011)。本文基于资源依赖理论,发现随着家族企业OFDI扩张规模和广度的不断深入,家族企业会面临OFDI扩张不断增加的资源需求压力,而由于家族企业自身资源已难以满足扩张需要,只能被动地通过“去家族化”的方式依赖外部资源来应对发展困难。第三,本文从时间视角进一步丰富了OFDI扩张过程的影响研究。OFDI扩张被认为是企业发展壮大的一种重要战略,但是是否所有企业都能从OFDI扩张中获得理想的效果值得商榷(Vermeulen and Barkema,2002;Wu et al.,2022),其中一个影响因素就是扩张过程。本文发现家族企业OFDI扩张速度过快会增加家族企业OFDI扩张中的资源需求,从而增加家族企业通过“去家族化”获取外部资源的可能。本文从时间维度拓展了家族企业ODFI活动的异质性,区分了OFDI扩张程度和扩张过程,进一步推进了家族企业OFDI战略的研究。

二、理论分析与研究假设

(一)OFDI扩张与“去家族化”治理

家族企业是由家族和企业两个系统组合而成的,家族参与到企业中使家族企业具有独特性(Chrisman et al.,2012),即在绝大部分时候,家族企业的所有者也是管理者,家族从所有权上和管理权上对企业进行影响与控制。家族企业这种独特治理结构的存在,使家族企业存在着严重的资源束缚(Sirmon et al.,2008)。一方面,家族企业财务资源受到束缚。家族企业为了不稀释家族控制权,往往会在首次公开招股(IPO)时选择抑价发行,这会导致家族企业的财务损失(Kotlar et al.,2018)。同时,由于家族企业的信息透明度不高,使外部投资者无法获取有效信息,从而降低投资意愿,这也导致了家族企业的融资约束(王藤燕、金源,2020;孙秀峰等,2021)。另一方面,家族企业管理资源受到束缚。家族企业为了保持对企业的控制,偏好雇佣家族成员(Verbeke and Kano,2012),缺乏对专业管理人员的引进,严重依赖家族管理者(Neckebrouck et al.,2018)。并且,家族管理者社会资源和职业经验的有限多样性同样限制了家族企业的管理能力(Stadler et al.,2018)。因此,家族企业由于家族治理结构的限制,在面对OFDI扩张的资源需求时,可能会比其他企业面临更大的资源束缚,存在更大的经营风险。不过家族企业对所有权与管理权的涉入也成为了其在应对OFDI扩张发展时可以做出改变来引入外部资源的重要方式。

家族企业进行OFDI扩张,需要长期在国际市场上进行运营管理,这会比在国内经营消耗更多的资源(Hitt et al.,1997)。同时,家族企业也会面临知识、资源和治理能力方面的高度承诺和更复杂的决策过程(Rondi et al.,2022)。并且,这种OFDI扩张的资源需求是不断增加的,因为在进行OFDI的企业往往会继续投资于其他类似的国际市场,逐步增加OFDI扩张规模即建立更多的海外子公司(Cho and Lee,2020),和增加OFDI扩张广度即进入更多的国家(Lu and Beamish,2004),从而增加家族企业经营环境和内部治理的复杂性(Arregle et al.,2018)。具体来说,在OFDI扩张进程中,家族企业不仅要处理每个海外子公司的经营发展(Barkema et al.,1996),还要对子公司之间的知识资源进行整合吸收(Malnight,1996)。此外,家族企业需要处理每个国家独特的文化和制度带来的国际多样性(Xu et al.,2020)和组织复杂性(Tihanyi and Thomas,2005)。因此,对于家族企业来说,OFDI扩张极其具有挑战性,如果仅仅依靠家族成员的人脉和技能,家族企业可能很快就会耗尽自身的资源能力。家族企业为了应对不断发展的OFDI扩张活动,就需要具备丰富的财务、管理等資源(Hitt et al.,2006)。

资源依赖理论认为,企业可以通过获取外部资源的方式来应对企业的发展,而对于家族企业来说,进行“去家族化”治理是应对OFDI扩张不断增长的资源需求的重要方式。已有研究从资源依赖的角度发现,家族企业可以通过让非家族所有权成员和非董事会成员参与企业治理(Arregle et al.,2012),以及从国内外少数股东处筹集外部资本,增加获得发展其国际规模所需的管理和财务资源的机会(Dick et al.,2017)。同时可以从外部董事会、高管团队成员这个桥梁获取专业管理知识(Sundaramurthy and Dean,2008;梁强等,2016)。据此,Stieg et al.(2018)观察到,随着家族企业对OFDI承诺的增加,企业面临着将其责任重点从保持家族控制转向构建外部网络和资源的挑战。OFDI扩张规模与广度的增长,对家族企业财务资源与管理资源的要求越来越高,家族企业自身的资源能力难以应对国际化复杂性,家族企业就越有可能转向对外部资源的依赖,通过进行“去家族化”治理来获取外部资源。因此,OFDI扩张规模和广度越大,家族企业越可能通过所有权和管理权“去家族化”治理来获取外部资源。

基于此,本文提出以下假设:

假设1a:家族企业的OFDI扩张规模越大,家族企业越可能发生“去家族化”治理。

假设1b:家族企业的OFDI扩张广度越大,家族企业越可能发生“去家族化”治理。

(二)OFDI扩张速度与节奏的调节作用

随着市场环境的迅速变化,企业战略活动的动态过程影响着战略的效果,因此逐渐受到重视(Tang et al.,2012)。而企业的OFDI扩张也是一个不断发展的动态过程,其扩张的速度与节奏得到了广泛研究(Wu et al.,2022),本文认为有必要对OFDI扩张程度和OFDI扩张过程进行剥离,探究OFDI扩张过程对OFDI扩张程度与“去家族化”治理之间关系的调节作用。OFDI扩张过程是一个以时间为基础的动态过程,涉及到对时间资源的利用(唐继凤等,2021)。首先,OFDI扩张是一个不断增加海外经营业务的过程,扩张过程的动态变化决定了企业在单位时间内需要处理的经营复杂程度(Vermeulen and Barkema,2002)。其次,OFDI扩张过程也是一个不断进行经验学习的过程,这种经验学习影响到企业建立和利用知识,从而决定了企业后续的OFDI活动(Yang et al.,2016)。因此,OFDI如何进行扩张将会影响着经营的复杂性和经验学习的有效性,从而影响到家族企业OFDI扩张对资源的需求程度。OFDI扩张过程主要体现在OFDI扩张速度和OFDI扩张节奏两个维度(Wu et al.,2022),本文将从这两个维度探究其对OFDI扩张规模和广度与“去家族化”治理之间的调节作用。

OFDI扩张速度是指企业OFDI扩张的快慢,本文认为,OFDI扩张速度越快,OFDI扩张与“去家族”治理之间的正向关系越显著,主要有以下两个原因。第一,OFDI扩张速度越快,家族企业海外经营的复杂性将会越高。快速的OFDI扩张,意味着家族企业可能同时新建多个海外子公司,需要家族企业花时间去观察、选择和执行每一个外国市场的进入,并将新的海外子公司整合到现有的网络中(Lu and Beamish,2001)。过快的OFDI扩张速度使家族企业需在短时间内处理多个海外子公司的建立和经营情况,导致海外经营复杂性急剧增加。第二,OFDI扩张速度越快,家族企业越容易出现时间压缩不经济,经验学习有效性降低。Hilmersson and Johanson(2016)认为,如果企业的OFDI扩张速度很快,那么企业达到一定的OFDI扩张程度时将会付出更多的额外成本。在OFDI扩张速度很快时,家族企业管理者很有可能由于有限理性和有限的认知范围,导致OFDI扩张搜索和决策的不完美(Simon,1959),同时也没有足够的时间评估、吸收海外投资经验,并将其应用于商业目的(Cohen and Levinthal,1994)。因此,OFDI扩张速度加快会给家族企业带来更多的经营复杂性,同时会促使家族企业将国际化经验转化为资源的有效性降低。这将进一步加大家族企业在OFDI扩张中的资源束缚,从而迫使家族企业转向从外部获取资源,增加所有权和管理权“去家族化”治理的可能性。

基于此,本文提出以下假设:

假设2a:OFDI扩张速度越快,OFDI扩张规模与“去家族化”治理的正向关系越强。

假设2b:OFDI扩张速度越快,OFDI扩张广度与“去家族化”治理的正向关系越强。

OFDI扩张节奏是指企业OFDI扩张的规律性,短时间内进行大量扩张和长时间的不扩张之间没有规律地交替进行视为不规律的OFDI扩张节奏,而在基本相等的时间间隔建立相同数量的海外子公司视为规律的OFDI扩张节奏(Vermeulen and Barkema,2002)。本文认为,OFDI扩张节奏的不规律促进OFDI扩张与“去家族化”治理的正向关系,原因有三点。第一,当家族企业的OFDI在短时间内大量扩张时,国际化经验学习的有效性降低。由于新知识激增,容易造成信息过载,家族企业吸收能力无法容纳来自东道国的外部知识的充分解码、解释和吸收 (Wang et al.,2012)。第二,当家族企业长时间不进行OFDI扩张时,会缺乏从经验中学习的动力(Wu et al.,2022)。一般来说,即使是已经获得的知识也会因为缺乏实践或有经验的管理者辞职而丢失(Yang et al.,2017)。第三,不规律的OFDI扩张节奏容易打破企业建立的规则与惯例,降低企业对海外扩张活动的可预测性,对管理者管理能力要求也比较高(Laamanen and Keil,2008)。因此,家族企业OFDI扩张节奏的不规律会加剧家族企业海外经营的困难,对管理者的能力要求更高,同时使家族企业无法对经验知识进行有效吸收来支撑后续的OFDI扩张。这些弊端会使家族企业需要更多的资源来应对同等程度的OFDI扩张规模和广度,从而增加家族企业通过所有权和管理权“去家族化”治理来获取外部资源的可能性。

基于此,本文提出以下假设:

假设3a:OFDI扩张节奏越不规律,OFDI扩张规模与“去家族化”治理的正向关系越强。

假设3b:OFDI扩张节奏越不规律,OFDI扩张广度与“去家族化”治理的正向关系越强。

三、研究设计

(一)样本选择与数据来源

根据本文的研究内容和研究数据的可得性,本文选择了2008—2020年沪深上市家族企业为研究对象。样本筛选过程如下:首先,根据深圳国泰安信息技术有限公司提供的CSMAR上市家族企业数据库,获取2008—2020年的上市家族企业数据,剔除房地产、金融行业数据后作为基础样本。其次,根据李新春等(2015)对家族企业的定义,“实际控制人为自然人,且实际控制人的家族成员或持有股份,或进入董事会,或进入监事会,或担任高管成员,必须满足上述条件之一”,通过搜集上市公司招股说明书和年报中披露的公司实际控制人、持股情况、董事会成员和高管成员等信息,进一步从基础样本中筛选出满足家族企业定义的样本。此外,本文通过年报搜索,手工整理每一年家族企业所有家族成员的持股比例总和,以及手工编码家族高管人员的名称,以此构成家族企业“去家族化”治理的数据来源。家族企业OFDI数据通过CSMAR数据库和年报整理获得,并剔除了流向英属维尔京群岛、百慕大等典型避税地区的OFDI,其他控制变量的数据均来自WIND数据库和CSMAR上市公司数据库,并通过多个数据来源交互印证。在进一步剔除主要变量存在缺失的样本后,得到一份非平衡的面板数据:企业数量为1786家,时间跨度为2008—2020年,一共10400个观测值。对所有连续变量进行了上下1%的缩尾处理。

(二)变量定义与测量

1. 被解释变量

家族企业的“去家族化”是一个动态的演变过程(原惠群、张昭华,2010),不仅涉及到是否“去家族化”,也涉及到“去家族化”的程度。在现有研究当中,一部分研究探讨家族企业是否“去家族化”,如于晓东等(2020)将一家家族企业如果董事长60岁以后,无后代家族成员担任董监高及技术人员等重要岗位,即为“去家族化”,再如Monreal-Pérez and Sánchez-Marín(2017)用家族高管人员是否减少来衡量家族企业是否由家族企业转向非家族企业。另一部分研究探究家族企业的“去家族化”程度,如肖宵等(2021)用“職业化管理”程度进行衡量家族企业治理结构的变化程度,再如孙秀峰等(2021)用家族企业股权的减持量来衡量家族企业的“去家族化”程度。本文考虑到家族对家族企业的控制与影响主要是通过所有权与经营管理进行的(Rondi et al.,2022),因此本文将从所有权与管理权两个维度衡量家族企业的“去家族化”治理。同时,考虑到在本文研究情境下,是否发生“去家族化”能更全面捕捉到家族企业是否为了应对OFDI大量扩张所带来的经营复杂性和风险从而产生“去家族化”。因此本文主要采用家族企业所有权和管理权是否变化作为家族企业“去家族化”的测量方式。具体地,参考Monreal-Pérez and Sánchez-Marín(2017)的测量思路,用家族持股比例是否减少衡量所有权“去家族化”,若当年家族持股比例减去上一年家族持股比例所得值小于0则标记为1,否则标记为0。用家族成员担任的高管成员比例是否减少衡量管理权“去家族化”,同时参考肖宵等(2021)的处理方式,考虑到企业治理结构的调整通常具有一定的延时性,因此采用下一年的家族高管占比是否变化测量管理权“去家族化”,若下一年家族高管比例减去当年家族高管比例所得值小于0则标记为1,否则标记为0。

2. 解释变量

进行OFDI的企业往往会继续往其他类似的国际市场进行扩张,逐步增加OFDI扩张规模即建立更多的海外子公司(Cho and Lee,2020),和增加OFDI扩张广度即进入更多的国家(Lu and Beamish,2004),因此,本文的解释变量主要为OFDI扩张的两个维度:OFDI扩张规模和OFDI扩张广度。OFDI扩张规模参照Marano et al.(2016)的研究,采用企业当年拥有的海外子公司数量测量。OFDI扩张广度参照Vermeulen and Barkema(2002)的研究,采用企业当年拥有的海外子公司所在的国家/地区数量测量。

3. 调节变量

OFDI扩张速度是指一个企业在一段时间内进行海外扩张的数量,本文参考Vermeulen and Barkema(2002)的做法,使用平均每年的海外子公司数量,即采用海外子公司的数量除以企业首次OFDI扩张以来的年数进行测量。

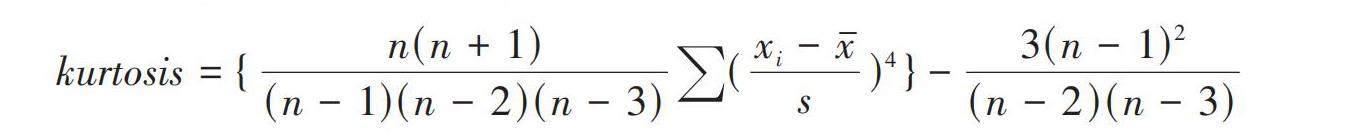

OFDI扩张节奏是指企业海外扩张的规律性,衡量的是海外子公司数量变化的时间集中程度,最早由Vermeulen and Barkema(2002)提出,使用五年窗口期[t,t+4]内新建立的海外子公司数目的一阶导数的峰度(kurtosis)测量OFDI的节奏。这个概念的界定和测量受到众多学者的认可,如王益民、方宏(2018)、Wu et al.(2022)、张振刚等(2022)均采用五年期的峰度测量OFDI的节奏。因此,本文也参考这种方式对OFDI扩张节奏进行测量,具体公式为:

其中n指观测的年数,xi指第i年新建立的海外子公司数,s指窗口期内新建立海外子公司数的标准差。峰度越大,意味着家族企业的海外子公司数目的变化在时间分布上越不均匀,节奏越不规律,可能短时间内进行大量的海外扩张,或者长时间内不进行海外扩张。

4. 控制变量

除了本文聚焦的影响OFDI扩张的因素外,还控制了以下因素。第一,企业治理情况,如董事会规模、CEO海外背景、董事长海外背景、董事长年龄、董事长与CEO是否双职合一。第二,企业发展情况,如企业年龄、企业规模、净资产收益率、资产负债率、企业上市时长。第三,外部环境因素,如行业竞争性、政府补助。此外,本文同时控制了年份、行业、省份的固定效应。各变量的测量见表1。

(三)模型设定

为了检验主效应,即检验OFDI扩张规模和广度对家族企业所有权和管理权“去家族化”的影响,分别构建模型(1)和模型(2)如下:

[Defamily=β0+β1Subsidiary+βControls+Year+Industry+Province+ε] (1)

[Defamily=γ0+γ1Countries+γControls+Year+Industry+Province+ε] (2)

其中,被解释变量为“去家族化”治理(Defamily),包括Defamily1和Defamily2两个测度指标。其中Defamily是虚拟取值变量,采用Probit模型进行回归,Subsidiary为解释变量OFDI扩张规模,Countries为解释变量OFDI扩张广度,Controls为控制变量。Year、Industry和Province表示控制年份、行业、省份的固定效应。

四、实证分析

(一)描述性统计与相关性分析

变量的描述性统计和相关系数情况如表2所示。从主要变量的描述性统计结果来看,家族企业所有权“去家族化”的平均值为0.35,管理权“去家族化”的平均值为0.21,表明我国家族企业在一定程度上发生了“去家族化”治理。OFDI扩张规模的平均值约为2,最大值为12,即平均每个家族企业约拥有2个海外子公司,其中海外子公司数最多的为12个。从OFDI扩张广度来看,平均每个家族企业的OFDI扩张进入1个国家,最多进入7个国家。从企业层面看,企业年龄最小的家族企业仅成立3年,最老的家族企业已成立30年,而上市时间最久的家族企业已上市24年。

从变量之间的相关性分析来看,OFDI扩张规模以及广度均与所有权“去家族化”显著正相关,OFDI扩张规模与管理权“去家族化”相关系数为负却不显著,OFDI扩张广度与管理权“去家族化”相关系数为正却不显著。从企业发展情况来看,企业的规模和资产负债率均与家族企业所有权“去家族化”显著正相关,而净资产收益率与所有权“去家族化”显著负相关。

(二)假设检验

1. 主效应分析结果

本文采用STATA15.0进行数据处理来检验前文假设。主效应回归结果如表3所示。第(1)—(2)列是基准模型,第(3)—(4)列是加入解释变量OFDI扩张规模(Subsidiary)的回归结果,结果显示Subsidiary的系數均显著为正,即OFDI扩张规模越大,家族企业越容易发生所有权和管理权“去家族化”治理,假设1a得到支持。第(5)—(6)列是加入解释变量OFDI扩张广度(Countries)的回归结果,结果显示Countries的系数均显著为正,即OFDI扩张广度越大,家族企业越容易发生所有权和管理权“去家族化”治理,假设1b得到支持。

2. 调节效应分析结果

本文使用交互项的方式检验OFDI扩张速度和扩张节奏的调节效应,回归结果见表4。其中,第(1)—(4)列是OFDI扩张速度的调节效应回归结果,结果显示被解释变量为Defamily1时,Speed×Subsidiary与Speed×Countries的回归系数均显著为正,而被解释变量为Defamily2时,Speed×Subsidiary与Speed×Countries的回归系数均为负且不显著。这意味着OFDI扩张速度能增强OFDI扩张规模与所有权“去家族化”之间的关系,也能增强OFDI扩张广度与所有权“去家族化”之间的关系。但是,OFDI扩张速度对OFDI扩张规模及广度与管理权“去家族化”之间的关系并不起调节作用。综合表4第(1)—(4)列的回归结果,只有当被解释变量为所有权“去家族化”时,假设2a和2b才得到支持,意味着家族企业由于OFDI扩张速度过快带来更多的经营困难时,会加剧家族企业发生所有权“去家族化”,即从所有权维度增加对外部资源的依赖。造成这样的原因可能是:一方面,家族企业分殊偏待的现象严重,家族高管的任期一般较长(Tsai et al.,2006),面临快速增长的经营困难时,管理权结构很难进行快速调整;另一方面,家族企业所有权“去家族化”既可以快速调整,又可以向外界释放股权结构调整和家族开放的态势,从而获得外界认可,减轻融资约束(Higgins and Gulati,2006)。特别是当引入外资时,家族企业既可以获取充足的财务资源,也可以通过外资方获取海外经营的相关经验,降低对外部管理资源的需求。

表4的第(5)—(8)列是OFDI扩张节奏的调节效应回归结果,结果显示Rhythm×Subsidiary、Rhythm×Countries的回归系数均为正但不显著,意味着OFDI扩张节奏不能增强OFDI扩张规模及广度与所有权和管理权“去家族化”之间的关系。综合表4的第(5)—(8)列的回归结果,本文并未发现OFDI扩张节奏的调节作用,即由于OFDI扩张节奏不规律所导致的经验知识吸收有效性降低以及经营复杂性增加不一定会加剧家族企业的“去家族化”治理。一直以来,规律的节奏是否比不规律的节奏更有效尚未得到统一的结论,有可能过于规律的OFDI扩张节奏所需要的资源大于不规律的OFDI扩张节奏所需的资源,因为维持规律的OFDI扩张节奏需要耗费大量的资源维持一些不必要的运行,并且会损害管理者的警觉性。也有可能过于不规律的OFDI扩张节奏需要更多资源,因为企业无法有效吸收经验,OFDI扩张节奏给企业带来正面或负面的影响取决于企业本身的资源能力是否能够应对相应的节奏(唐继凤等,2021)。并且,不同的企业对节奏具有不同容忍性,如Lin(2012)发现,在动荡的国际市场环境中,家族企业更愿意追求不规律的OFDI扩张节奏以灵活应对国际市场环境的变化,因此OFDI扩张节奏也有可能不发挥调节作用。

(三)稳健性检验

为了进一步检验结果的稳健性,本文采用以下五种方式进行稳健性检验。

1. 更换回归方法

由于被解释变量为是否发生“去家族化”治理的二元变量,因此使用Logit模型进行稳健性检验,回归结果如表5所示。主效应的回归结果显示,Subsidiary和Countries的回归系数均显著为正,即OFDI扩张规模与广度越大,家族企业越有可能发生所有权与管理权两个维度的“去家族化”,再次验证了主效应,假设1a,1b得到支持。同时,在调节效应方面,只有Speed×Subsidiary和Speed×Countries的回归系数在被解释变量为Defamily1时显著为正,即发现OFDI扩张速度增强了OFDI扩张规模及广度与所有权“去家族化”之间的正向关系,对OFDI扩张规模及广度与管理权“去家族化”之间关系不起调节作用。并且,OFDI扩张节奏对OFDI扩张规模及广度与 “去家族化”治理之间的关系也均不起调节作用。通过更换回归方法的稳健性分析,回归结果与前文一致,进一步证明了回归结果的稳健性。

2. 缩减样本

为了进一步检验回归结果的稳健性,本文采用缩减样本的方法进行检验。具体地,考虑到我国

传统制造业发展较早,可能OFDI扩张活动更加丰富,因此本文通过制造业的样本进行稳健性检验,回归结果如表6所示。主效应的回归结果显示,Subsidiary和Countries的回归系数均显著为正,即OFDI扩张规模与广度越大,家族企业越有可能发生所有权与管理权两个维度的“去家族化”,再次验证了主效应,假设1a,1b的结果稳健。调节效应的结果显示,Speed×Subsidiary和Speed×Countries的回归系数依然只在被解释变量为Defamily1时显著为正,与前文一致,结果稳健。

3. 被解释变量提前多期

考虑到家族企业在面临OFDI大量扩张所带来的经营复杂性时,可能并不能立即通过改变家族治理结构的方式引入外部资源。因此,本文在保持其余变量不变的前提下,采用第三年(t+2)以及第四年(t+3)的被解释变量数据对主效应进行稳健性检验,回归结果如表7所示。表7的第(1)—(4)列是解释变量为Subsidiary的回归结果,除了第(3)列数据结果不显著以外,Subsidiary的回归系数均显著为正,即当OFDI规模越大,家族企业为了应对OFDI扩张所需的资源,在第三和第四年也依然可能发生“去家族化”治理,假设1a的结果基本稳健。表7的第(5)—(8)列是解释变量为Countries的回归结果,除第(7)列数据结果不显著以外,Countries的回归系数均显著为正,即当OFDI广度越大,家族企业为了应对OFDI扩张所需的资源,在第三和第四年也依然可能发生“去家族化”治理,假设1b的结果基本稳健。

4. 增加遗漏变量

当家族企业面临OFDI规模与广度的扩大带来的大量资源需求时,家族企业可能具有多种方式来获取国际化所需资源。尽管本文已经控制了家族企业自身经营状况、CEO与董事长海外背景、政府补助等可以影响家族企业资源的相关因素,但是家族企业的融资情况尚未纳入考虑。因此本文将增加家族企业融资方面的相关因素如机构持股比例(InsInvestor)和融资约束SA指数(SA)作为控制变量,然后进一步检验主效应的稳健性,回归结果如表8所示。在增加控制家族企业融资方面的因素后,Subsidiary和Countries的回归系数均依然显著为正,即OFDI扩张规模与广度越大,家族企业越有可能发生所有权与管理权两个维度的“去家族化”,再次验证了主效应,假设1a、1b的结果稳健。

5. 更换被解释变量测量方式

考虑到现有一部分研究探究家族企业的“去家族化”程度(肖宵等,2021;孙秀峰等,2021),因此本文使用家族企业所有权与管理权的“去家族化”程度进一步检验主效应的稳健性。具體地,参考钟熙等(2022)的测量方式,使用家族持股比例减少量占比变化率(Defamily1new)来测量家族企业所有权“去家族化”程度,具体衡量方式为:(次年家族持股比例-当年家族持股比例)/当年家族持股比例,取绝对值,所得值越大,家族企业所有权“去家族化”程度越高,其中,若家族持股比例未减少,则标记为0。同样,使用家族高管比例减少量占比变化率(Defamily2new)来测量家族企业管理权“去家族化”程度,具体衡量方式为:(次年家族高管比例-当年家族高管比例)/当年家族高管比例,取绝对值,所得值越大,家族企业管理权“去家族化”程度越高,其中,若家族高管比例未减少,则标记为0。回归结果如表9所示。除第(4)列数据结果不显著以外,Subsidiary和Countries的回归系数均显著为正,即OFDI扩张规模与广度越大,家族企业所有权与管理权 “去家族化”程度越高,再次基本验证了本文的主效应。

(四)内生性检验

1. 工具变量法

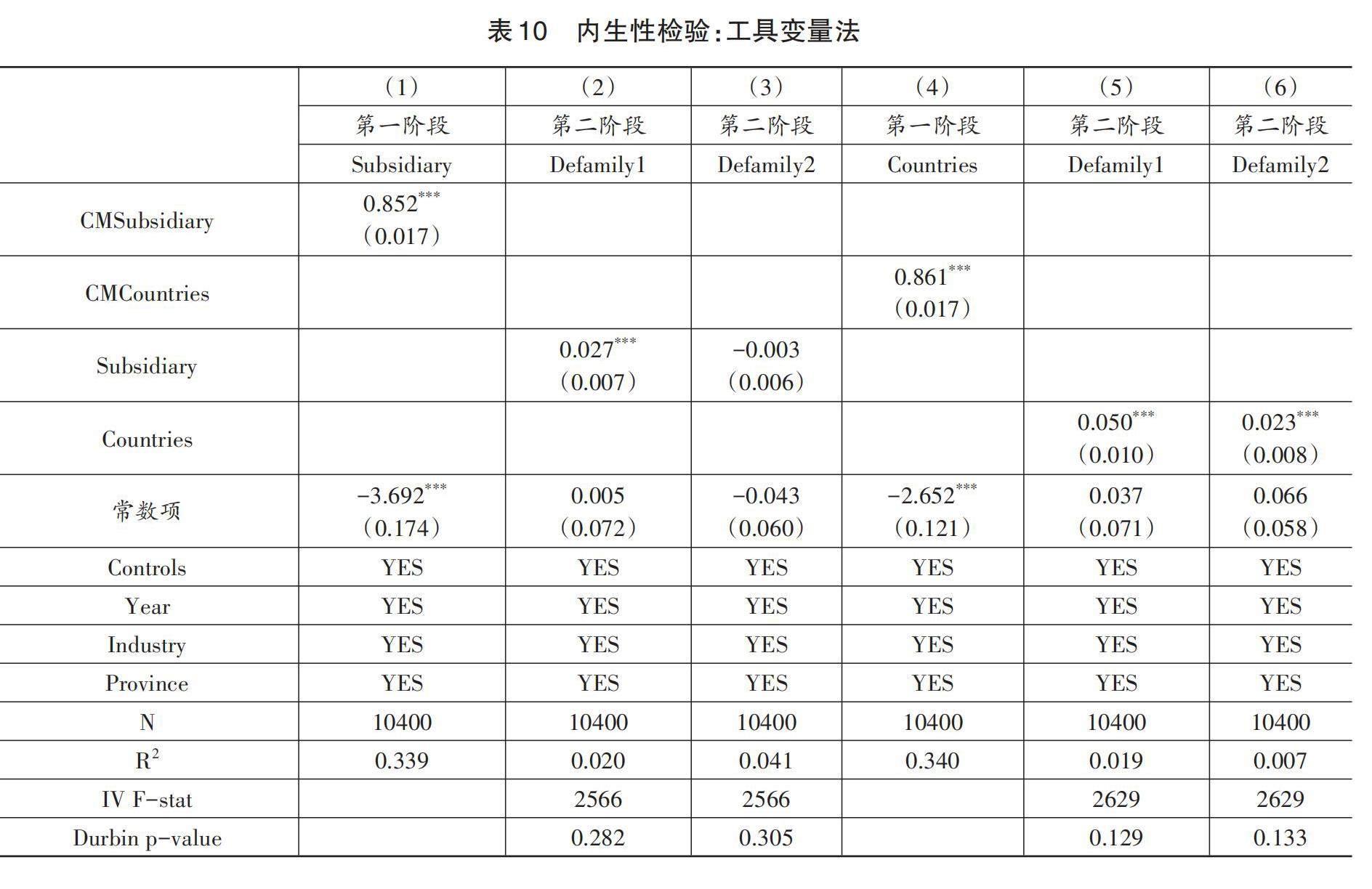

为了解决反向因果的内生性问题,本文采用工具变量法进行检验。参考肖宵等(2021),林立杰、李盼盼(2023)的做法,使用企业所在地区的OFDI发展程度作为工具变量,具体地,使用当年企业所在地级市的平均OFDI规模(CMSubsidiary)和平均OFDI广度(CMCountries)作为工具变量。一方面,同一地区的其他企业的OFDI发展会影响该企业的OFDI发展,满足相关性条件;另一方面,同一地区其他企业的OFDI发展并不会直接影响该企业的治理模式变化,符合外生性的约束条件。回归结果见表10。如表10回归结果所示,弱工具变量检验的F值均大于10,拒绝原假设,说明本文选择的工具变量为强工具变量。为了克服异方差问题,本文使用“杜宾-吴-豪斯曼检验(Durbin-Wu-Hausman Test)”对工具变量的内生性进行检验。杜宾-吴-豪斯曼检验的结果显示,P值均大于0.05,说明本文选择的工具变量是外生的,因此保证了本文所选工具变量的有效性。第二阶段的回归结果显示,企业OFDI扩张规模与所有权“去家族化”显著正相关,与管理权“去家族化”回归结果不显著,企业OFDI扩张广度与所有权“去家族化”和管理权“去家族化”显著正相关。该结果说明假设1a和1b结果基本稳定。

2. Heckman两阶段法

为了解决由于样本选择偏差所造成的内生性问题,本文使用Heckman两阶段法进行稳健性检验。由于Heckman两阶段模型要求回归方程中存在有效的工具变量。因此,本文以企业当年所在行业的平均OFDI扩张规模(Imscale)作为OFDI扩张规模的工具变量,以企业当年所在行业的平均OFDI扩张广度(Imscope)作为OFDI扩张广度的工具变量。由于不同行业的发展情况不同,因此不同行业的企业OFDI扩张程度存在差异,而不同行业并不会使得企业去家族化治理有系统性差异,因而企业所在行业的平均OFDI扩张规模和广度满足和企业的OFDI规模和广度相关,但和残差项不相关的基本条件。根据Heckman两步法,在第一阶段的模型中,本文分别以企业所在行业的平均OFDI扩张规模(Imscale)和平均OFDI扩张广度(Imscope)为外生变量,同时加上可能会影响企业OFDI扩张的相关要素作为自变量进行 Probit回归,并分别得到逆米尔斯比率Imr1和Imr2作为控制变量代入第二阶段的回归中,对主效应做进一步回归分析。Heckman两阶段回归结果如表11所示。除了第(3)列不显著以外,第(1)列,第(2)列以及第(4)列均为正向显著,与前文一致。

五、进一步研究

我国家族企业的OFDI可能面临两个方面的异质性情境。一方面,我国家族企业带有新兴经济体的一些特征,在进行OFDI扩张时,不仅会对非发达经济体进行顺向投资,也会对发达经济体进行逆向投资(吴先明、黄春桃,2016)。进入不同方向的经济体进行OFDI扩张时,家族企业会面临不一样的经营情境,比如进入发达经济体中可能会面临更大的制度同构压力(肖宵等,2021),而进入非发达经济体更能发挥家族社会资本优势(Hernández et al.,2018)。这可能会给家族企业产生不同的资源需求压力,从而增强或削弱家族企业对外部资源的依赖。另一方面,我国家族企业迎来代际传承的高峰期(杨学儒等,2018),并且二代通常具有较高的学历和较多的国际化经历,因此當二代进入到家族企业中时,常被认为能给企业带来一定的资源(梁强等,2016),这是否会缓解家族企业OFDI扩张进程中对外部资源的依赖,值得进一步分析。因此,本文基于已有研究框架,进一步分析OFDI扩张方向和二代涉入的影响。同时,为了进一步检验家族企业OFDI扩张程度会导致家族企业对资源的依赖,本文将进一步分析家族企业进行“去家族化”治理后,企业财务资源与管理资源的变化情况。

(一)区分进入不同经济体

根据家族企业OFDI扩张进入的国家或地区,将家族企业OFDI扩张规模和广度划分为进入发达经济体和非发达经济体两组样本进行分别回归,回归结果见表12。进入发达经济体样本的回归结果显示,OFDI扩张规模与所有权“去家族化”显著正相关,OFDI扩张广度与管理权“去家族化”显著正相关,其余回归系数为正但不显著。进入非发达经济体样本的回归结果显示,OFDI扩张规模与所有权“去家族化”显著正相关,OFDI扩张广度与管理权“去家族化”显著正相关,其余回归系数为正但不显著。这意味着无论是发达经济体样本还是非发达经济体样本,OFDI扩张规模都会使家族企业产生所有权“去家族化”治理,而OFDI扩张广度都会使家族企业产生管理权“去家族化”治理。可能的解释是,无论是在发达经济体进行投资还是在非发达经济体进行投资,由于投资规模的扩大,都会给企业带来一定的经营复杂性,从而促使家族企业发生所有权“去家族化”治理,而进入国家多样性的增加,会使家族企业发生管理权“去家族化”治理。进一步分析结果表明,家族企业的OFDI无论是向发达经济体进行扩张,还是向非发达经济体扩张,都会产生相同的效果。也就是说,不同制度环境的压力并未对OFDI扩张程度与家族企业“去家族化”之间的关系发挥显著的差异性作用。

(二)二代涉入的影响

为了进一步分析二代涉入带来的影响,本文使用交互项的方式分析了二代涉入对OFDI扩张与“去家族化”治理的调节作用。具体地,二代涉入(Ifinvolve)指家族二代成员是否在家族企业中担任董监高职位,是则标记为1,否则标记为0,使用二代涉入与OFDI扩张规模的交互项Ifinvolve×Subsidiary,二代涉入与OFDI扩张广度的交互项Ifinvolve×Countries进行检验,结果如表13所示。回归结果显示,被解释变量为Defamily1时,Ifinvolve×Subsidiary与Ifinvolve×Countries的回归系数均显著为负,意味着二代涉入削弱了OFDI扩张规模及广度与所有权“去家族化”之间的正向关系。然而,被解释变量为Defamily2时,Ifinvolve×Subsidiary与Ifinvolve×Countries的回归系数为正且不显著,意味着二代涉入对OFDI扩张规模及广度与管理权“去家族化”之间关系不发挥调节作用。根据进一步分析结果,本文发现二代涉入能削弱OFDI扩张规模和广度对家族企业所有权“去家族化”的正向效应,但并未发现二代涉入对OFDI扩张规模和广度对家族企业管理权“去家族化”的削弱作用。可能的解释是:一方面,二代往往具有更高的学历和海外背景,因此二代的涉入能给家族企业带来一定的财务或管理资源(梁强等,2016),同时二代进入家族企业后也逐渐拥有所有权(姜涛等,2019),这在一定程度上抑制了家族企业所有权的“去家族化”。另一方面,由于二代的进入会导致家族企业原有高管的辞职(曾颖娴等,2021),因此即使二代涉入在一定程度上补充了管理资源,家族企业的管理资源也会形成“有进有出”的局面,因此二代涉入并不能增强或减弱OFDI扩张对管理权“去家族化”治理的影响。

(三)“去家族化”治理后的资源变化

为了进一步检验家族企业发生“去家族化”治理是为了获取更多资源应对OFDI扩张,本文将进一步分析家族企业“去家族化”之后的资源变化,若家族企业在发生“去家族化”治理之后,财务资源以及管理资源能够得到增加,可以在一定程度上支持本文所强调的家族企业在OFDI扩张过程中会增加对外部资源的依赖。具体地,在财务资源方面,本文使用企业固定资产取对数处理,生成变量Fca;在管理资源方面,本文使用高管团队具有海外留学或工作背景的人数比例进行测量,生成变量Hca。回归结果如表14所示,家族企业所有权及管理权“去家族化”治理与财务资源、管理资源的回归系数均显著正相关,意味着家族企业在“去家族化”治理之后,其财务资源和管理资源得到了增长。该分析结果在一定程度上支持了本文的理论推导,即OFDI扩张程度的发展会使家族企业面临更多的资源需求压力,从而对治理结构进行调整,产生“去家族化”治理来获取资源。

六、研究结论与启示

在国家“走出去”战略的支持和“一带一路”倡议的鼓励下,我国家族企业越来越多地参与OFDI,在国际市场上不断发展壮大。在此背景下研究OFDI扩张对家族企业治理的影响,涉及到我国家族企业的健康成长问题,因此具有重要意义。本文基于资源依赖理论考察家族企业在OFDI扩张进程中的“去家族化”治理,主要得出以下结论:随着家族企业OFDI扩张规模和广度的扩大,家族企业面临更大的经营复杂性,因此需要依赖外部资源来应对发展,从而越容易发生所有权和管理权两个维度上的“去家族化”;OFDI扩张速度的加快进一步促进了OFDI扩张规模及广度与所有权“去家族化”之间的正向关系,OFDI扩张速度对OFDI扩张规模及广度与管理权“去家族化”之间关系并不发挥促进作用;OFDI扩张节奏并不影响OFDI扩张规模及广度与所有权和管理权“去家族化”之间的正向关系。进一步分析发现:无论是进入发达经济体还是非发达经济体,OFDI扩张规模的扩大都会促进家族企业发生所有权“去家族化”治理,而OFDI扩张广度的扩大都会促进家族企业发生管理权“去家族化”治理;二代涉入能给家族企业带来一定的资源,从而削弱OFDI扩张规模和广度与所有权“去家族化”之间的正向关系,但并不影响OFDI扩张规模和广度与管理权“去家族化”之间的正向关系;家族企业进行“去家族化”治理确实能促进家族企业的财务资源和管理资源的增加。

本文研究结论对家族企业的OFDI扩张和家族治理具有一定的实践启示。首先,不断进行OFDI扩张会给家族经营带来很大挑战,对于想维持家族控制的家族企业而言,不要盲目进行大量海外扩张。其次,OFDI扩张速度越快,家族企业将面临更大的OFDI经营需求,家族企业可根据自身发展需要匹配适当的OFDI扩张速度。最后,二代家族成员的进入可以有效削弱OFDI扩张对所有权“去家族化”的影响,因此对于即将进入代际传承时期的家族企业而言,需做好传承计划,引入优秀的二代家族成员可以兼顾维持家族治理和补充OFDI扩张所需资源。

本文存在一定的局限性。首先,本文只考察了家族企业OFDI扩张的规模和广度,没有探究不同国家背后的制度与非制度等差异性因素对家族企业产生的影响,未来研究可以进一步探讨家族企业进入不同国家对其“去家族化”治理的影响。其次,本文仅研究OFDI扩张过程的速度与节奏,然而OFDI扩张过程的动态表现远不止这两个因素,未来研究可探讨更多维度的OFDI扩张的动态过程,如OFDI扩张的初始速度和退出速度等。最后,OFDI扩张和家族企业治理可能不仅仅是单向的静态关系,未来需要使用更严谨的方法来分析OFDI和家族企业治理结构的动态变化关系。

参考文献

姜涛、杨明轩、王晗,2019,“制度环境、二代涉入与目标二元性——来自中国家族上市公司的证据”,《南开管理评论》,第4期,第135-147页。

李鑫、賀小刚、李婧文、莫景昭,2022,“危机冲击与家族企业海外投资——来自中国香港上市公司的数据分析”,《南方经济》,第6期,第99-117页。

李新春、韩剑、李炜文,2015,“传承还是另创领地?家族企业二代继承的权威合法性建构”,《管理世界》,第6期,第110-124页。

梁强、周莉、宋丽红,2016,“家族内部继任、外部资源依赖与国际化”,《管理学报》,第4期,第524-532页。

林立杰、李盼盼,2023,“国际化程度对企业数字化转型的影响”,《财会月刊》,第12期,第145-152页。

孙秀峰、张文龙、冯宝军,2021,“‘去家族化如何影响企业融资约束——基于创业板家族企业数据的研究”,《经济管理》,第145-160页。

唐继凤、肖宵、李新春,2021,“企业战略节奏与竞争优势:一个理论框架”,《外国经济与管理》,第7期,第3-21页。

王藤燕、金源,2020,“去家族化能缓解企业融资约束吗?”,《外国经济与管理》,第6期,第139-152页。

王益民、方宏,2018,“中国企业国际化过程的‘加速和‘跳跃:过度自信视角”,《管理科学》,第2期,第83-95页。

吴先明、黄春桃,2016,“中国企业对外直接投资的动因:逆向投资与顺向投资的比较研究”,《中国工业经济》,第1期,第99-113页。

肖宵、马骏、李新春、李书娴、姚振玖,2021,“家族企业的对外直接投资与职业化管理”,《管理学报》,第5期,第664-672页。

杨学儒、梁强、杨俊、于晓宇、董保宝、朱沆,2018,“新时代的创新创业与家族企业研究:过程、战略与绩效”,《南方经济》,第10期,第1-9页。

于伟、周建、刘小元,2008,“企业战略与公司治理互动视角下的MNE公司治理问题研究——兼论国际化背景下我国MNE的公司治理”,《外国经济与管理》,第7期,第1-11页。

于曉东、李宇萍、刘刚,2020,“‘去家族化如何影响家族企业战略?——基于跨国并购视角的动态分析”,《管理评论》,第3期,第238-251页。

原惠群、张昭华,2010,“基于复杂环境下的中国家族企业多重均衡治理模式研究”,《管理世界》,第9期,第180-181页。

张振刚、户安涛、张君秋,2022,“国际化扩张节奏对企业绩效影响的实证研究”,《管理学报》,第3期,第342-350页。

钟熙、任柳杨、任鸽,2022,“家族企业‘去家族化研究:创新期望落差视角”,《南开管理评论》,第1期,第177-190页。

曾颖娴、邹立凯、李新春,2021,“家族企业传承期更容易发生高管辞职?”,《经济管理》,第8期,第107-123页。

Arregle,J. L.,Duran,P.,Hitt,M.A. and van Essen,M.,2016,“Why is Family Firms' Internationalization Unique? A Meta-Analysis”,Entrepreneurship Theory and Practice,41(5):801-831.

Arregle,J. L.,Naldi,L.,Nordqvist,M. and Hitt,M.A.,2012,“Internationalization of Family-Controlled Firms:A Study of the Effects of External Involvement in Governance”,Entrepreneurship Theory and Practice,36(6):1115-1143.

Arregle,J.L.,Miller, T.L.,Hitt,M.A. and Beamish,P.W.,2018,“The Role of MNEs' Internationalization Patterns in Their Regional Integration of FDI Locations”,Journal of World Business,53(6):896-910.

Barkema,H.G.,Bell,J.H.J. and Pennings,J.M.,1996,“Foreign Entry,Cultural Barriers,and Learning”,Strategic Management Journal,17(2):151-166.

Cho,J. and Lee,J.,2020,“Speed of FDI Expansions and the Survival of Korean SMEs:The Moderating Role of Ownership Structure”,Asian Business & Management,19(2):184-212.

Chrisman,J.J.,Chua, J.H.,Pearson,A.W. and Barnett, T.,2012,“Family Involvement,Family Influence,and Family-Centered Non-Economic Goals in Small Firms”,Entrepreneurship Theory and Practice,36:267-293.

Cohen,W.M. and Levinthal,D.A.,1994,“Fortune Favors the Prepared Firm”,Management Science,40:227-251.

Debellis,F.,Torchia,M.,Quarato,F. and Calabrò,A.,2023,“Board Openness and Family Firm Internationalization:A Social Capital Perspective”,Small Business Economics,60(4):1431-1448.

Dick,M.,Mitter,C.,Feldbauer-Durstmller,B. and Pernsteiner,H.,2017,“The Impact of Finance and Governance on the Internationalisation Modes of Family Firms”,European Journal of International Management,11(1):42-64.

Gómez-Mejía,L.R. and Palich,L.,1997,“Cultural Diversity and the Performance of Multinational Firms”,Journal of International Business Studies,28:309-336.

Gómez-Mejía,L.R.,Haynes,K.T.,Nú?ez-Nickel,M.,Jacobson,K.J.L. and Moyano-Fuentes,J.,2007,“Socioemotional Wealth and Business Risks in Family-Controlled Firms:Evidence from Spanish Olive Oil Mills”,Administrative Science Quarterly,52(1):106-137.

Hernández,V.,Nieto,M.J. and Boellis,A.,2018,“The Asymmetric Effect of Institutional Distance on International Location:Family versus Nonfamily Firms”,Global Strategy Journal,8(1):22-45.

Higgins,M.C. and Gulati,R.,2006,“Stacking the Deck:The Effects of Top Management Backgrounds on Investor Decisions”,Strategic Management Journal,27(1):1-25.

Hilmersson,M. and Johanson,M.,2016,“Speed of SME Internationalization and Performance”,Management International Review,56(1):67-94.

Hitt,M.A.,Hoskisson,R.E. and Kim,H.,1997,“International Diversification:Effects on Innovation and Firm Performance in Product Diversified Firms”,Academy of Management Journal,40:767-798.

Hitt,M.A.,Bierman,L.,Uhlenbruck,K. and Shimizu,K.,2006,“The Importance of Resources in the Internationalization of Professional Service Firms:The good,the Bad and the Ugly”,Academy of Management Journal,49(6):1137-1157.

Kotlar,J.,Signori, A.,De Massis,A. and Vismara,S.,2018,“Financial Wealth,Socioemotional Wealth,and IPO Underpricing in Family Firms:A Two-Stage Gamble Model”,Academy of Management Journal,61(3):1073-1099.

Laamanen,T. and Keil,T.,2008,“Research Notes and Commentaries Performance of Serial Acquirers:Toward an Acquisition Program Perspective”,Strategic Management Journal,29(6):663-672.

Lin,W.T.,2012,“Family Ownership and Internationalization Processes:Internationalization Pace,Internationalization Scope,and Internationalization Rhythm”,European Management Journal, 30(1):47-56.

Lu,J.W. and Beamish,P.W.,2004,“International Diversification and Firm Performance:The S-Curve Hypothesis”,Academy of Management Journal,47(4):598-609.

Lu,J.W. and Beamish,P.W.,2001,“The Internationalization and Performance of SMEs”,Strategic Management Journal,22(6-7):565-586.

Malnight,T. M.,1996,“The Transition from Decentralized to Network-based MNC Structures:An Evolutionary Perspective”,Journal of International Business Studies,27:43-65.

Marano,V.,Arregle,J.L.,Hitt, M.A.,Spadafora, E. and van Essen,M.,2016,“Home Country Institutions and the Internationalization Performance Relationship:A Meta-Analytic Review”,Journal of Management,42(5):1075-1110.

Monreal-Pérez,J. and Sánchez-Marín,G.,2017,“Does Transitioning from Family to Non-Family Controlled Firm Influence Internationalization?”,Journal of Small Business & Enterprise Development,24(4):775-792.

Neckebrouck,J.,Schulze,W. and Zellweger,T.,2018,“Are Family Firms Good Employers?”,Academy of Management Journal,61(2):553-585.

Rondi,E.,Debellis,F.,Bettinelli,C. and De Massis,A.,2022,“Family Multinationals:A Systematic Literature Review to Take Stock and Look Ahead”,International Marketing Review,39(5):1029-1051.

Sanders,W.G. and Carpenter, M.A.,1998,“Internationalization and Firm Governance:The Roles of CEO Compensation,Top Team Composition,and Board Structure”,Academy of Management Journal,41(2):158-178.

Simon,H.A.,1959,“Theories of Decision-Making in Economics and Behavioral Science”,American Economic Review,49:253-283.

Sirmon,D. G.,Arregle,J.L.,Hitt,M.A. and Webb,J.W.,2008,“The Role of Family Influence in Firms' Strategic Responses to Threat of Imitation”,Entrepreneurship Theory and Practice,32:979-998.

Stadler,C.,Mayer,M.C.,Hautz,J. and Matzler,K.,2018,“International and Product Diversification:Which Strategy Suits Family Managers?”,Global Strategy Journal,8(1):184-207.

Stewart,A. and Hitt,M.A.,2011,“Why Can't a Family Business Be More Like a Nonfamily Business?”,Family Business Review,25(1):58-86.

Stieg,P.,Cesinger,B.,Apfelthaler,G.,Kraus,S. and Cheng,C.F.,2018,“Antecedents of Successful Internationalization in Family and Non-Family Firms:How Knowledge Resources and Collaboration Intensity Shape International Performance”,Journal of Small Business Strategy,28(1):14-27.

Sundaramurthy,C. and Dean,M.A.,2008,“Family Businesses' Openness to External Influence and International Sales:An Empirical Examination”,Multinational Business Review,16(2):89-106.

Tang,Z.,Hull,C.E. and Rothenberg,S.,2012,“How Corporate Social Responsibility Engagement Strategy Moderates the CSR-Financial Performance Relationship”,Journal of Management Studies,49(7):1274-1303.

Tihanyi,L. and Thomas,W.B.,2005,“Information-Processing Demands and the Multinational Enterprise:A Comparison of Foreign and Domestic Earnings Estimates”,Journal of Business Research,58(3):285-292.

Tsai,W.H.,Hung,J.H.,Kuo,Y.C. and Kuo,L.,2006,“CEO Tenure in Taiwanese Family and Nonfamily Firms:An Agency Theory Perspective”,Family Business Review,19:11-28.

Vandekerkhof,P.,Steijvers,T.,Hendriks,W. and Voordeckers,W.,2014,“The Effect of Organizational Characteristics on the Appointment of Nonfamily Managers in Private Family Firms”,Family Business Review,28(2):104-122.

Verbeke,A. and Kano,L.,2012,“The Transaction Cost Economics Theory of the Family Firm:Family-Based Human Asset Specificity and the Bifurcation Bias”,Entrepreneurship Theory and Practice,36:1183-1205.

Vermeulen,F. and Barkema,H.,2002,“Pace,Rhythm,and Scope:Process Dependence in Building a Profitable Multinational Corporation”,Strategic Management Journal,23(7):637-653.

Wang,C.,Deng,Z.,Kafouros,M.I. and Chen,Y.,2012,“Reconceptualizing the Spillover Effects of Foreign Direct Investment:A Process-Dependent Approach”,International Business Review,21(3):452-464.

Wu,X. B.,Du,J.,Xu,Y.,Xu,H. and Zhu,H.,2022,“Unpacking the Impact of OFDI Speed and Rhythm on Innovation Performance:Evidence from Chinese Firms”,Management and Organization Review,18(5):958-981.

Xu,K.,Hitt,M.A. and Dai,L.,2020,“International Diversification of Family-Dominant Firms:Integrating Socioemotional Wealth and Behavioral Theory of the Firm”,Journal of World Business,55(3):101071.

Yang,J.Y.,Lu,J. and Jiang,R.,2017,“Too Slow or Too Fast? Speed of FDI Expansions,Industry Globalization,and Firm Performance”,Long Range Planning,50(1):74-92.

Research on the Impact of Outward Foreign Direct Investment Expansion on

“De-Familization” Governance of Family Businesses

Tang Jifeng Li Xinchun Zou Likai

Abstract:Encouraged by the "Go globally" strategy and the "The Belt and Road" initiative,family businesses,as the main body of private economy,are carrying out more and more outward foreign direct investment (OFDI). Therefore,facing the increasing complexity of transnational management,how to adjust the family governance structure of family businesses is very important. Based on the resource dependence theory,this paper takes listed family businesses in China from 2008 to 2020 as samples to explore the influence of the scale and scope of OFDI expansion extent of family businesses on the "de-familization" governance,and examines the moderating effect of the speed and rhythm of the expansion process of OFDI on the above relationship. The results show that the expansion scale and scope of OFDI promote the ownership and management of family businesses to "de-familization" governance; The speed of OFDI expansion enhanced the positive relationship between the expansion scale and scope of OFDI on ownership "de-familization" governance,while the rhythm of OFDI expansion did not play a role. By further analyzing the influences of OFDI's entry into different economies and the involvement of the second generation,it is found that there is no significant difference between developed and developing economies in the impact of OFDI expansion on "de-familization",while the involvement of the second generation weakens the impact of OFDI expansion on ownership "de-familization". At the same time,the further analysis of the resource changes after the "de-familization" governance of family businesses shows that the financial resources and management resources of family businesses have increased.

Keywords:Outward Foreign Direct Investment Expansion; De-Familization; Resource Dependence Theory; Speed; Rhythm

(責任编辑:杨学儒)