新时代应用型高校语文德育内容构建研究

胡玉平

摘 要:应用型高校以培养高素质技能应用型人才为己任,大学语文课程肩负“育德”使命,应该从新时代“悉心育才”的教育战略地位出发,梳理课程本身的资源优势,围绕培养学生思想道德与爱国情怀、锤炼学生个性意志、增强新时代民族团结、粮食安全与生态文明意识等方面建构教学内容,潜移默化地对学生进行思想教育、政治教育及道德教育。

关键词:应用型高校;大学语文;内容建设;德育

中图分类号:G40-01 文献标识码:A 文章编号:1673-7164(2024)08-0054-04

一、新时代应用型高校德育的必要性

党的二十大报告指出“培养造就大批德才兼备的高素质人才,是国家和民族长远发展大计”。随着经济与科技的发展,应用型高校的根本任务就是“悉心育才”,即培养道德高尚、技能过硬的应用型人才,这是我国人才强国战略的重要组成部分。

思想政治素养是“高素质”的集中体现,大学语文课程凭借丰富的育德资源优势,在思想政治教育中扮演十分重要的角色,是实施思想政治教育的理想沃土。“技能型人才”是新时代经济结构发展的要求,为乡村振兴战略实施提供人力资源。大学语文课程作为重要的公共基础课,应着力增强学生专业认同、专业写作、沟通协调和语言文字能力。

二、研究现状与问题提出

当前的应用型高校大学语文课程德育建设研究尚未形成教学内容、技能训练、教学方法一体化的模式。故提出问题:应用型高校语文课程的德育内容如何建设?文章以“育德”为目标,拟构建涵盖爱国主义教育、生态文明教育、民族共同体教育、粮食安全教育、个性意志教育等内容的应用型高校大学语文课程。

三、大学语文德育教学内容构建

(一)爱国主义教育

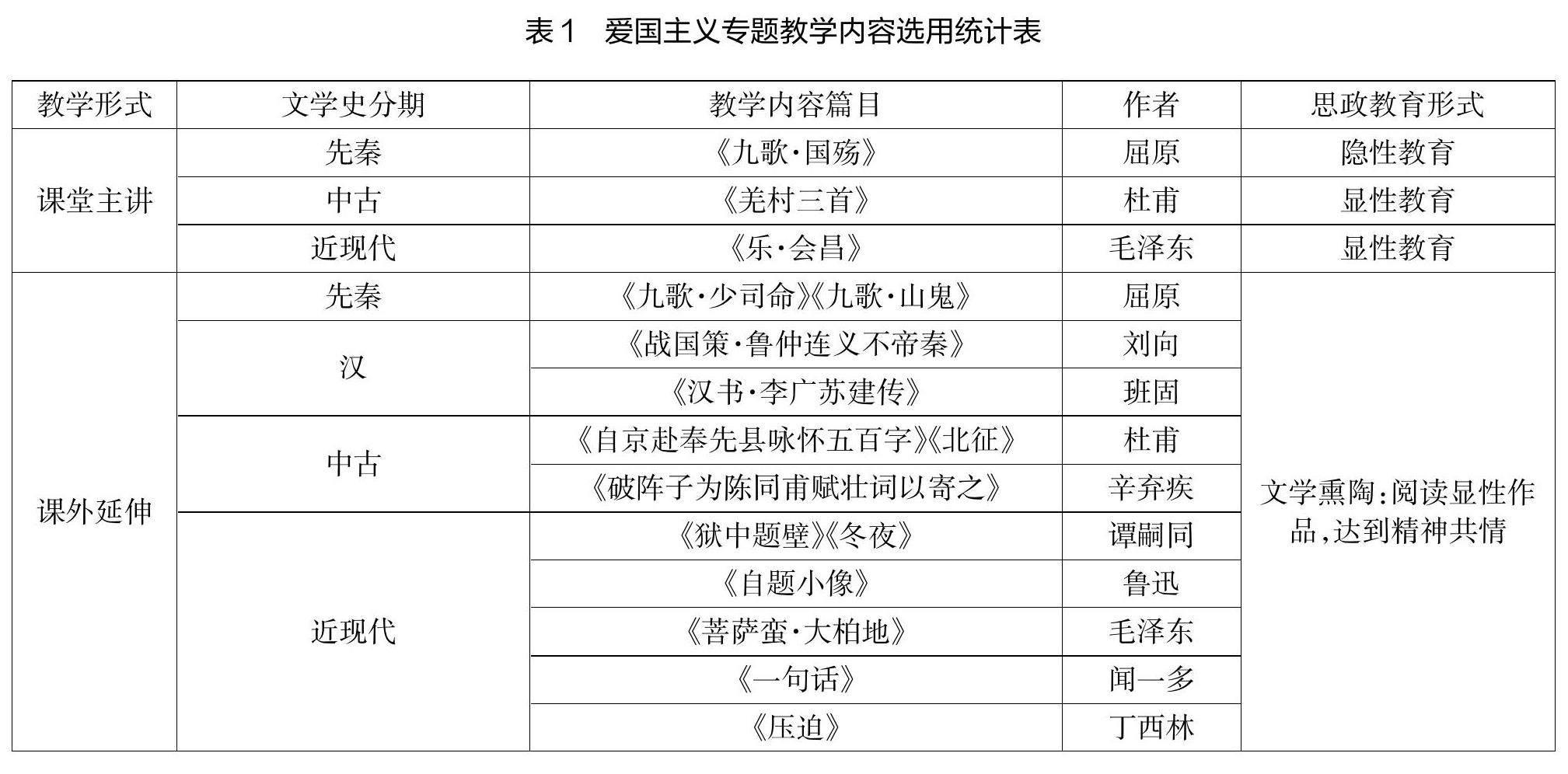

爱国是教育永恒的主题,任何性质的教育都为政治服务,《礼记》“建国君民,教学为先”体现了教育与政治的关系。传统的“家国同构”观念就是爱国理念,“家”与“国”具有同质性,“家是最小国,国是千万家”,要成为国之栋梁,必先修身齐家,修身就是修德修技。历代的爱国仁人志士的思想、精神、事迹、作品都是优秀的爱国主义教科书,尤其近现代为实现中华民族站起来而形成的红色文化和革命精神,是思想教育不可或缺的显性教学内容,具体如表1所示。

(二)生态文明教育

人的生存依赖自然,习近平总书记强调“现在,我们已到了必须加大生态环境保护建设力度的时候了,也到了有能力做好这件事的时候了”。[1]生态文明是中国优秀传统思想之一,儒家“天人合一”、道家“天地与我并生,万物与我为一”、释家“众生平等”都体现生态文明。中国较早就形成了《山海经》《水经注》等山水专著。潘富俊指出:“在十三经中除《孝经》外每部儒家经典都涉及10种以上植物,这还不含一名多种的情况。”[2]黄生说:“《诗经》也好,《红楼梦》也好,书里画里都是人间有爱、草木有情的现象世界和实体世界的组合,其实这就是人与自然的关系。”[3]“智者爱水”“仁者爱山”“君子爱竹”“陶渊明爱菊”“周敦颐爱莲”……不仅是爱自然之景,更是人与自然和谐融合之魂。

课堂主讲《水经注·巫峡》和《诗经》中的《卷耳》《桃夭》《芣苡》《木瓜》《静女》,呈现文学作品中山水人一体的构景美,引出“家国一体”审美格局的隐性教育内容。

(三)民族共同体教育

中华民族是多元一体,实现“中国梦”需要各民族铸牢中华民族共同体意识。习近平总书记指出“一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史”。[4]在我国历史上,和平盛世时,各少数民族向往农耕文明的优越而积极融入汉民族生活。战乱时,中原民族又向江南和关外迁徙,促进民族融合及边疆开发。少数民族掌握政权时,将大量少数民族迁往中原。中国大一统思想、儒家文化的包容性、天下为公的主体意识,都能充分吸收“外来”民族的文化,随时间积淀铸就了中华民族共同体,共荣共辱。

在民族团结进步教育中,少数民族优秀文化的传承与发扬,对塑造学生的思想与品德具有深刻意义:傣族用洁净之水洗净污浊与邪恶,上善若水,体现崇尚温柔而坚韧、洁净透明的品德;彝族古训“管粮不多一碗米,分肉不多半刀皮”“做人依规矩,牲畜靠圈关”体现遵规守纪、廉洁自律的品德[5];白族“清白传家”正是少数民族家风对“廉洁齐家,自觉带头树立良好家风”的体现,“三道茶”一苦二甜三回味诠释了劳动创造美;佤族“江三木罗”体现奉献精神、艰苦朴素、勤俭节约的品德。

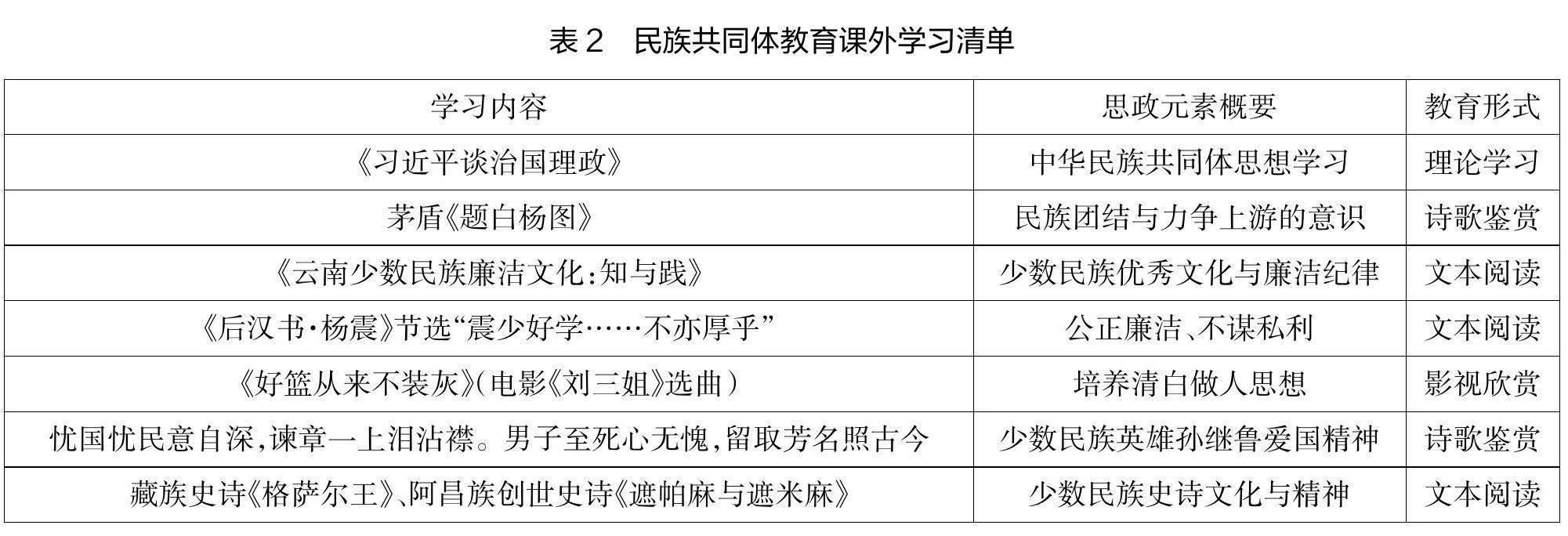

课堂显性主讲《礼记·礼运》“大道之行也……是谓大同”。通过先贤描绘的“天下为公”盛世理想图,结合《习近平总书记给西藏隆子县玉麦乡牧民卓嘎、央宗姐妹的回信》,引导学生努力成才,承担社会责任,形成中华民族是一家的共同体意识;主讲毛泽东《念奴娇·昆仑》,解读诗歌中毛主席奉行的世界和平思想,经过革命奋斗终将实现,引出习近平总书记提出的“人类命运共同体”战略思想。延伸学习内容如表2所示。

(四)粮食安全教育

《汉书》云:“民以食为天”,粮食是人类生命的物质基础,同时推动社会经济发展、世界文化交流。《管子》曰:“民非谷不食”“仓廪实而知礼节。”而今世界政治、经济、文明处于百年未有之大变局,以及在全球公共卫生事件、极端气候、局部军事冲突等影响下,粮食安全问题已成为世界共性问题,粮食安全教育已成为新时代教育的当务之急。

一要重视粮食重要性教育。粮食是“国之大者”,习近平总书记将国家粮食安全作为治国理政的头等大事。历史上,古希腊受地理条件影响而通过海洋贸易获取生存资料,中国则凭借优越地理环境,以农耕为基础创造了灿烂的中华文化,神农氏时已能制作农具。“包牺氏没,神农氏作,斫木为耜,揉木为耒,耒耨之利,以教天下,盖取诸益。”[6]政治上,粮食是立国之基,是治理政事三要素之一。“子贡问政。子曰:足食,足兵,民信之矣。”[7]中国古代把国家江山称之为“社稷”,“社”为土地神、“稷”为农业神,均为农业社会奉祀主神,明清皇室专设“地坛”祈求五谷丰登、社稷稳固。文化与经济上,以稻米为例,考古发现10000年前人们采集和食用野生稻米、7000年前开始尝试人工种植水稻,河姆渡文化也成为中华文明重要源头之一。考古出土的陶制和青铜器鬲、釜、甑等文物,是主要用于稻米烹饪的炊具,以及古人发明用于烹饪的土灶台,在历史沿革中創新改进沿用至今,极大地推动饮食文化与经济发展。

二要强化勤俭节约观教育。勤俭节约是重要的传统美德,从“勤”看,勤劳是获得成功的基础,《尚书·周官》:“功崇惟志,业广惟勤。”一个家庭只有勤劳才能获取生活资料,《左传·宣公十二年》:“民生在勤,勤则不匮。”一个国家靠勤劳兴邦,李商隐《咏史》:“历览前贤国与家,成由勤俭破由奢。”从“节”看,人要用勤劳节俭立德,《左传·庄公二十四年》:“俭,德之共也;侈,恶之大也。”《周易·否》:“君子以俭德辟难。”粮食从收割、收购、运输到农副产品加工的各环节都存在浪费的可能性,对农业工作者节约观教育是粮食安全教育的重要内容。而最为严重的浪费现象则在餐桌上,树牢“半丝半缕,恒念物力维艰”的思想,深刻领悟“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”“制止餐饮浪费,必须长期抓下去,推动全社会形成勤俭节约的良好风尚”。[8]

三要推进农业观、农业技术教育。当务之急是大力培养本土紧缺愿意下乡返乡创业就业的新型农人,近些年出现农民因不懂政策对农业生产的认可度和依赖性降低、农村青壮年劳动力大量流失、农村耕地抛荒现象。究其原因主要是农民认为粮食生产成本更高而收益低和水旱虫病灾频繁,“不如打工看得见实实在在的工资”,以及传统家庭单打独干模式挣钱少、风险大。事实上,为加快农业现代化,随着乡村振兴战略的推进,国家实施了“种粮食农民补贴”“保底收购价”“农业保险”等大量惠农利农政策,出台保障“三农”的法律法规,还倡导诸如农业合作社、家庭农场等创新型农业经营模式,推动粮食产、供、销、储等发展,充分利用大数据、物联网等IT技术打造智慧农业。应用型高校大学语文课可通过资源优势塑造学生农业观,培养思想素质过硬的农业技术人才,提升农民科学素养。

课堂显性主讲《论语·雍也》中箪食瓢饮典故,加强学生勤俭节约观念的塑造;鉴赏李商隐《咏史》、李绅《悯农三首》、王维《积雨辋川庄作》、翁卷《乡村四月》、范成大《四时田园杂兴》等,强化农业观教育和提升田园诗歌审美。

(五)个性意志替代性教育

个性意志形成受多方因素影响,教师应充分利用大学语文课平台,将显性教育与隐性教育结合,对学生进行英雄观教育,以达到“近朱者赤”的教学效果。心理学家班杜拉提出替代经验或模仿,即通过观察榜样的经验实现自我强化。应用型高校大学语文课通过呈现英雄志士,让学生在与榜样的共情中,潜移默化地涵养健全人格,敢于追求真理,立下“丈夫不报国,终为愚贱人”(陈恭尹《射虎射石头》)的报国宏志,怀有“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”(林则徐《赴戎登程口占是家人》)的担当情怀,充满“飘零锦瑟无家别,慷慨欧刀有国殇”(柳亚子《吊鉴湖秋女士》)的斗争精神,拥有“锲而不舍,金石可镂”(荀子《劝学》)的拼搏干劲以及学习岳飞的精忠报国、文天祥的一片丹心、革命先烈的视死如归、消防官兵“逆行而上”精神等。

课堂主讲岳飞的《满江红》、文天祥的《过零丁洋》,把精忠报国、铁血丹心精气神充溢课堂,让学生与英雄达到精神共情。延伸阅读《史记·卫将军骠骑列传》《正气歌》《袁隆平自传》《文献中的百年党史》。

大学语文的文化自信教育也是德育的重要范畴,中国人站在五千多年文化大地上,足以自信自立,亦可结合语文课程具体篇目、文句对学生进行价值观、生命观、得失观等教育。

四、结语

应用型高校要培养符合新时代社会主义建设的人才,思想素养是硬要求,也是首要标准,大学语文课程强化道德品质塑造,是必須完成的任务。探索“师生学习共同体”的教学方法,充分开展思想政治教育,可有效同思想政治课同向育人,实现“坚定学生理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神,提升学生综合素质”[9]的“育德”目标。

参考文献:

[1] 习近平谈治国理政:第二卷[M]. 北京:外文出版社,2017:392-393.

[2] 潘富俊. 美人如诗,草木如织:诗经植物图鉴[M]. 北京:九州出版社,2018:10.

[3] 潘富俊. 草木情缘:中国古典文学中的植物世界[M]. 北京:商务印书馆,2016(4):1.

[4] 习近平在全国民族团结进步表彰大会上发表重要讲话[EB/OL]. (2019-09-27)[2023-02-21]. https://www.gov.cn/xinwen/2019- 09/27/content_5434024.htm?eqid=bcdf1244000082200000000364560cbf.

[5] 中共云南省纪律检查委员会,云南省监察委员会. 云南少数民族廉洁文化:知与践[M]. 昆明:云南人民出版社,2022(1):6.

[6] 阮元. 十三经注疏[M]. 北京:中华书局,2021:537.

[7] 杨伯峻. 论语译注[M]. 北京:中华书局,2009:124.

[8] 习近平谈治国理政:第四卷[M]. 北京:外文出版社,2022:398.

[9] 教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知(教高〔2020〕3号)[EB/OL]. (2020-05-28)[2023-02-21]. http://w ww.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/202006/t20200603_462437.html.

(责任编辑:牛雪璐)