北京女性婚育行为特征与家庭结构变动研究

王磊

摘 要:育龄女性是生育行为的直接承担者,婚内或家内生育是我国历史与现实中的主流文化观念和主导生育行为。保持适度生育水平和人口规模是人口高质量发展支撑中国式现代化的必然要求。基于北京市东城区第六次和第七次全国人口普查数据,采用出生队列分析、时期分析、人群类型比较分析和二元逻辑斯蒂模型分析等方法,考察了超大城市女性婚育行为和家庭结构的特征、变化及相互关系。研究发现,不同类型女性人群的婚育行为和家庭结构特征存在明显差异,人群类型和婚育状态对女性所处家庭结构产生显著性影响。研究认为,保持适度生育水平必须聚焦女性的婚育行为及其家庭结构,需要根据其婚育状态、人群类型和家庭结构等特征来加快建立健全针对性、差异化、协同性和系统化的生育支持政策体系。

关键词:超大城市女性;婚育行为;婚育意愿;家庭结构

一、引言

人口规模巨大是中国式现代化的重要特征,保持适度生育水平和人口规模是人口高质量发展支撑中国式现代化的必然要求。低生育率、老龄化和人口负增长是中国式现代化的重大挑战,优化人口发展战略和实施积极应对人口老龄化国家战略是两大国家顶层设计的宏观应对策略。从宏观层面看,当前我国家庭规模结构小型化、家庭世代结构扁平化和家庭类型结构核心化的特征愈加明显,支持家庭建设的系统化和协同化的社会政策能够促进家庭结构完整、改善家庭代内与代际关系和增强家庭的生育养育教育功能,有助于提升宏观对策的实施效果。

人口老龄化是经济社会发展和科技进步导致预期寿命延长的必然结果。人口负增长是长期累积的人口惯性,在可预见的将来、其逆转的难度非常之高。同时,国际迁移对我国超大规模人口少子老龄化和负增长的影响微乎其微。因此,尽管国内外经验均表明提振生育的难度很高,但实施支持生育政策和采取系统举措提升婚育水平是更加可能和可行的必然选择。

适合婚育年龄女性是生育行为的直接承担者。截至目前,婚内或家内生育是我国居于主导地位的婚育文化观念和行为方式,来自父母或公婆等家庭成员的代际支持对女性婚育意愿与行为具有重要影响。全国范围内看,超大城市女性面临着更高的包括直接成本、间接成本和机会成本在内的婚育成本。将超大城市适合婚育年龄女性的婚姻、生育与家庭进行综合融汇研究对于我国支持婚育行为和稳定或提升婚育水平具有重要前瞻价值和现实意义。

二、研究述评

自20世纪90年代初至今,我国已经维持生育率低于更替水平的人口发展态势超过30年。关于生育水平、生育意愿和生育政策及相互关系的研究是学

界的长期热点和焦点。不过,现有研究的明显不足是其片面性和宽泛性。一方面,片面性表现在现有文献缺乏将婚姻、生育和家庭进行融合分析的研究。历史与现实国情之下,婚内或家内生育是我国社会婚育家庭文化观念的主流,但现有研究对于婚姻和家庭如何影响生育意愿与行为的分析明显薄弱和欠缺系统性。另一方面,生育意愿与生育行为的研究对象过于全面,并不局限于适合婚育年龄女性,也包括非适合婚育年龄女性和男性,这是现有研究宽泛性或欠缺针对性的突出表现。适合婚育年龄女性显然是首要和直接的生育行为承担者,聚焦其婚育意愿与行为、家庭结构特征及其如何受到生育政策影响的研究无疑更为直接、有效和有实践意义。

现有婚育意愿与行为研究及中央与地方政府出台的各类生育支持政策的总体思路是降低成本,这些成本主要包括生育养育教育成本和保障女性公平就业与发展的各类合法权利。按照生育成本负担主体的逻辑顺序,现有支持生育或提振生育意愿与提升生育水平的对策思路也是按照降低育龄女性生育成本(包括消除就业性别歧视、各种生育相关的假期和促进生育后的回归劳动力市场等)、降低家庭生育成本(家庭为单位的减税、指向生育的各类经济补助或经济优惠、丈夫的陪产假和生育津贴及奖励)和降低社会生育成本或提高社会的生育友好性(增建托幼机构、住房购买优惠和实施义务教育“双减”政策等)。随着经济发展、社会转型和家庭文化观念转变,因更高的生育成本,超大城市女性平衡个人发展(或工作)与家庭发展(或生育)难度也更高。超大城市女性生育意愿和行为研究不能脱离其婚姻意愿与行为的分析,也不能忽視家庭结构、家庭关系和家庭功能变动等家庭变化的影响。

本研究聚焦北京这一超大城市的女性婚姻、生育和家庭结构特征、变化及其相互关系的分析。超大城市经济社会发展水平高,属于最早进入现代化的地区。比如,北京市2022年国民经济和社会发展统计公报显示,按常住人口计算,全市人均地区生产总值达到19万元。按照当时汇率,2022年北京市人均地区生产总值达到2.7985万美元,跨过了发达国家的门槛。中国式现代化进程中,超大城市女性的婚姻、生育和家庭结构特征及相互关系不仅是全国范围内的超前存在,也可以为其他地区预判与提升女性婚育意愿与支持女性生育提供参考。

三、研究设计

(一)数据

本研究基于北京市东城区第六次全国人口普查(简称六普)和第七次全国人口普查(简称七普)长表数据。综合考虑我国女性法定结婚年龄和人口学有关女性生育年龄的界定,本研究将女性适合婚育年龄界定为20-49岁。

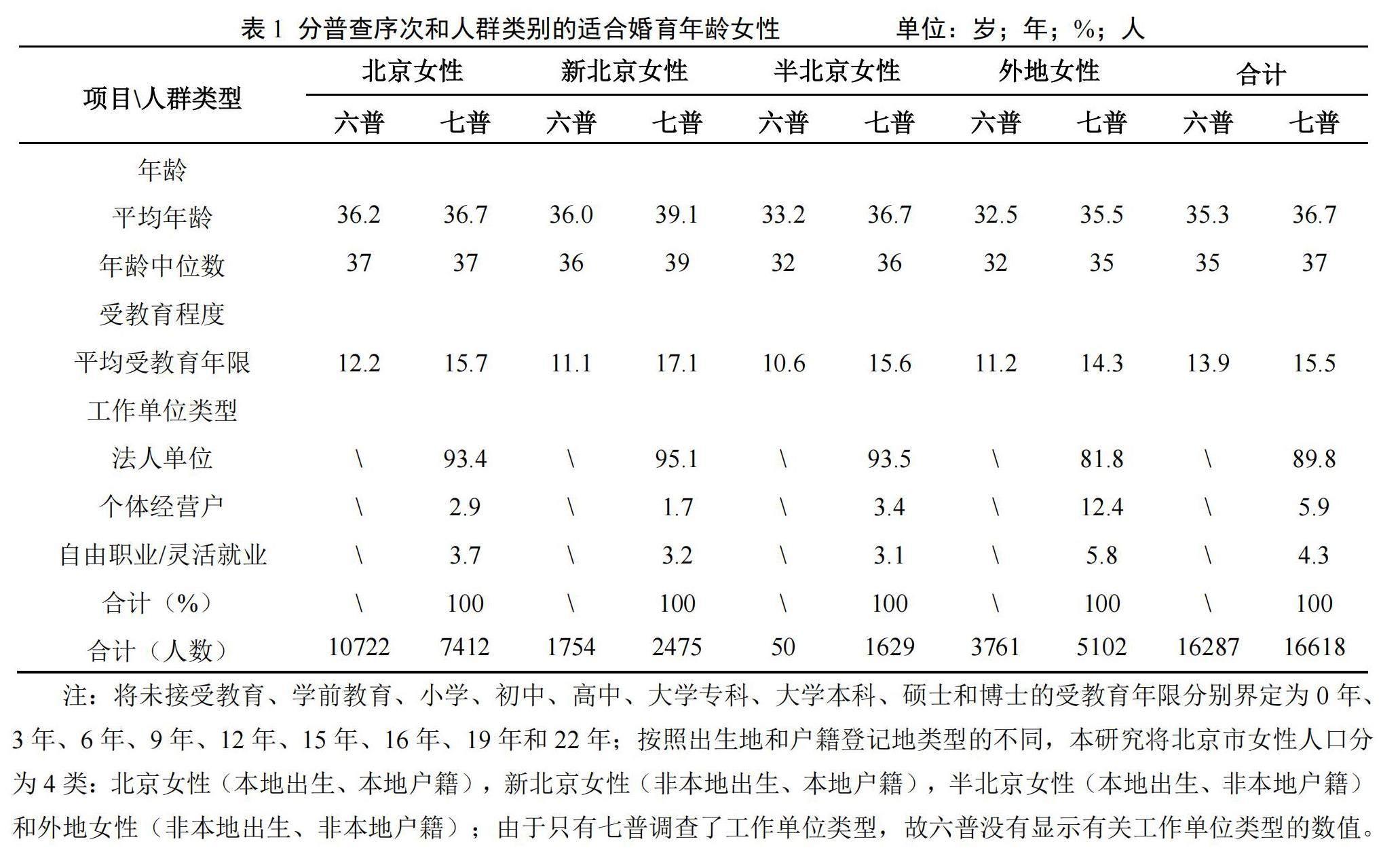

北京市东城区六普和七普长表数据分别包含16287名和16618名适合婚育年龄女性(表1)。本研究主要从年龄、受教育年数和工作单位类型等三个维度简要刻画超大城市北京适合婚育年龄女性的特征。首先,北京适合婚育年龄女性人口的年龄结构在老化,其平均年龄和年龄中位数分别由2010年的35.3岁、35岁提高至2020年的36.7岁、37岁,各类女性人群的平均年龄和年龄中位数也都在增大。另外,北京女性和新北京女性的年龄结构老化程度超过非本地户籍女性(半北京女性和外地女性)。

其次,北京女性人口的平均受教育年限明显提升,由2010年的13.9年提升至2020年的15.5年。其中,新北京女性的平均受教育年限增加最为明显,由11.1年增至17.1年。2020年,新北京女性的平均受教育年限不仅超过半北京女性的15.6年和外地女性的14.3年,也超过北京女性的15.7年。2020年新北京女性平均受教育年限达到17.1年,这表明:新北京女性的平均受教育程度已经达到了大学本科。

第三,总体看来,2020年接近90%的北京女性人口属于正规就业,即,89.8%的北京女性人口在法人单位工作,分别只有5.9%和4.3%属于个体经营户或自由职业/灵活就业。分人群看,新北京女性(95.1%)正规就业比例最高、外地女性(81.8%)正规就业比例最低,外地女性(18.2%,其中,个体经营和自由职业/灵活就业的比例分别为12.4%和5.8%)的非正规就业比例最高。

(二)研究方法

婚姻、生育、家庭结构和人群类别是本研究的主要分析指标或变量。其中,婚姻包括婚姻状态(未婚、有配偶和离婚的比例)和平均初婚年龄,生育包括生育状态(未生育和已生育的比例)和生育水平(平均生育数量),家庭结构主要是家庭类型结构。

本研究主要采用描述性分析和回归分析等两类分析方法。其中,描述性分析主要采用时期分析和出生队列分析方法,将六普(2010年)与七普(2020年)不同出生队列、不同人群类型女性的婚姻、生育和家庭结构及其相互关系进行比较分析。回归分析主要采用二元逻辑斯蒂模型(binary logistic model),分析不同婚育状态女性处于某种家庭结构的影响因素。

(三)研究内容

以下主要从不同群体北京女性的婚姻行为特征及变化、生育行为特征及变化、家庭结构特征与变化和不同婚育状态女性家庭结构及其影响因素等四方面进行量化分析。在实证分析和总结归纳的基础上,最后提出增强家庭支持女性生育功能和建立健全生育支持政策体系的建议。

四、实证分析结果

(一)婚姻行为的特征與变化

由于六普数据中的半北京女性人数很少(表1)、分普查年份和出生队列之后的人数更少、甚或为零,下述有关两次普查之间变化的分析只针对北京女性、新北京女性和外地女性。

1.婚姻状态

首先,各出生队列、各类女性未婚比例几乎都在提高、初婚时间都在推迟。其中,北京女性未婚比例高于外地女性。随着出生队列前移,新北京女性未婚比例逐渐成为最低(图1)。

其次,北京女性人口有配偶比例总体呈下降趋势,其中,各出生队列的北京女性有配偶比例最小且降幅最大。随着出生队列前移,新北京女性逐渐成为有配偶比例最高的群体。25~29和30~34岁北京女性和外地女性有配偶比例降幅最大,但35~39岁和45~49岁新北京女性有配偶比例明显上升(图2)。

第三,三类女性的离婚比例都属于低水平,2010年和2020年45~49岁女性离婚比例均属最高、但均未超过9%。随着出生队列前移,三类女性离婚比例都在提高。女性离婚比例变化存在明显的年龄与群体差异。北京女性离婚比例最高,29~34岁离婚比例在提高、但35~49岁离婚比例在下降。35~49岁外地女性和40~44岁新北京女性离婚比例均在提高(图3)。

显然,三类女性婚姻状态及变化既有一致性表现,也存在明显的群体差异。一致性表现在未婚比例的提升和有配偶比例的下降,初婚时间推迟是主要动因。群体差异则与不同类型女性人群的个体特征、原生家庭支持及二者交互作用有关。

2.初婚年龄

初婚年龄提高态势明显,这是初婚推迟的另一项表现。三类女性初婚年龄都在增加,其中,北京女性初婚年龄最大,外地女性初婚年龄最小,新北京女性初婚年龄居中。随着出生队列前移,北京女性和新北京女性初婚年龄的差异在明显缩小,外地女性初婚年龄最低的特征没有发生明显改变(图4)。

(二)生育行为的特征与变化

1.已生育比例

北京女性是已生育比例最低的人群,各年龄段北京女性已生育比例均呈下降趋势,特别是45~49岁已生育比例的下降趋势最为明显,由93.4%下降至82.5%(图5)。新北京女性已生育比例在提高,2020年25~44岁新北京女性已生育比例成为三类人群中的最高值。新北京女性已生育比例显著提高,2020年30~34岁和35~39岁已生育比例分别达到74.9%和93.2%、较2010年分别增加6.2%和13.1%。显然,2020年30~39岁新北京女性是响应全面二孩政策并将其付诸行动的突出人群(图5)。

2.平均生育数量

2010—2020年,25~44岁的新北京女性平均生育数量在增加、30~39岁的新北京女性平均生育数量增加最明显,30~39岁的北京女性平均生育数量也在明显增加。尽管外地女性平均生育数量在下降,但她们仍是平均生育数量最多的人群(图6)。已育女性平均生育数量看,除了40~49岁的外地女性以外,其余三类人群、各年龄段的已育女性平均生育数量均在显著增加(图7)。

(三)家庭结构的特征与变化

1. 不同人群类型女性的家庭结构

适合婚育年龄女性的家庭结构受到多种因素综合影响,特别是婚姻状态与生育行为结果直接作用于女性家庭结构及其变动。三类女性家庭结构变化呈现出模式相似但水平异化的特点。一方面,三类女性家庭结构变化模式基本一致,即,核心家庭和单人户占比下降、三代直系家庭和缺损家庭的占比提升。这些变化与生育政策调整有直接关系。全面二孩政策实施后,2016—2017年生育数量增加显著,在七普调查时点女性因照顾2016—2020年之间出生的婴幼儿而产生的三代直系家庭数量和占比都在明显增多。另一方面,三类女性家庭结构变化的水平差异很大。外地女性核心家庭占比下降幅度最大、达到16.7%,同时,外地女性残缺家庭占比上升幅度最大、达到18%。北京女性直系家庭占比提高幅度最大、达到7.6%。新北京女性单人户占比下降幅度最大、达到2.9%(表2)。三类群体女性家庭结构及变化的差异主要源自其原生家庭及其亲属关系资源的差别,相较于外地女性和新北京女性而言,北京女性的父母或公婆和祖辈更可能与其共居或邻近居住。

2. 不同婚育状态的女性家庭结构

(1)不同婚育状态女性的家庭结构概况

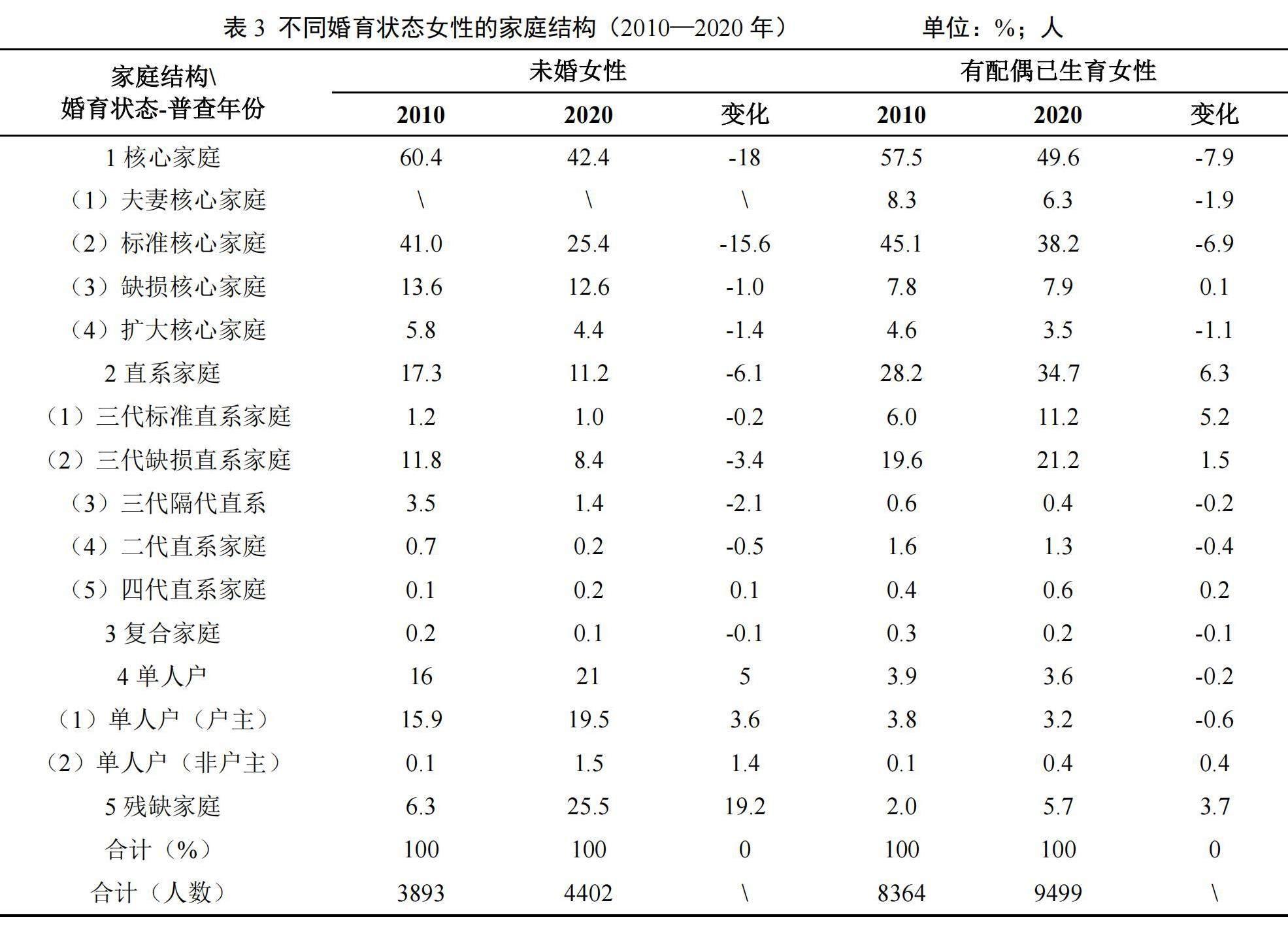

七普数据之中有配偶未生育的女性数量很少,这里主要考察未婚女性和有配偶已生育女性的家庭结构除了原生家庭差异导致三类女性群体家庭结构特征及变化的不同之外,女性的婚姻与生育状态也对其家庭结构状态及变化产生关键影响(表3)。

女性不同婚育状态的家庭结构存在明显差异。一方面,各类家庭结构占比的绝对值看,2020年未婚女性一级家庭结构的前三位是核心家庭42.4%、残缺家庭25.5%和单人户21%,二级家庭结构的前三位是残缺家庭25.5%、标准核心家庭25.4%和单人户(户主)19.5%;有配偶已生育女性一级家庭结构的前两位是核心家庭49.6%和直系家庭34.7%,二级家庭结构的前三位是标准核心家庭38.2%、三代缺损直系家庭21.2%和三代标准直系家庭11.2%。另一方面,各类家庭结构占比的变化值看,未婚女性残缺家庭和单人户占比分别提高19.2%和5%、核心家庭和直系家庭占比分别下降18%和6.1%;有配偶已生育女性直系家庭和残缺家庭占比分别提高6.3%和3.7%,核心家庭的占比下降7.9%(表3)。

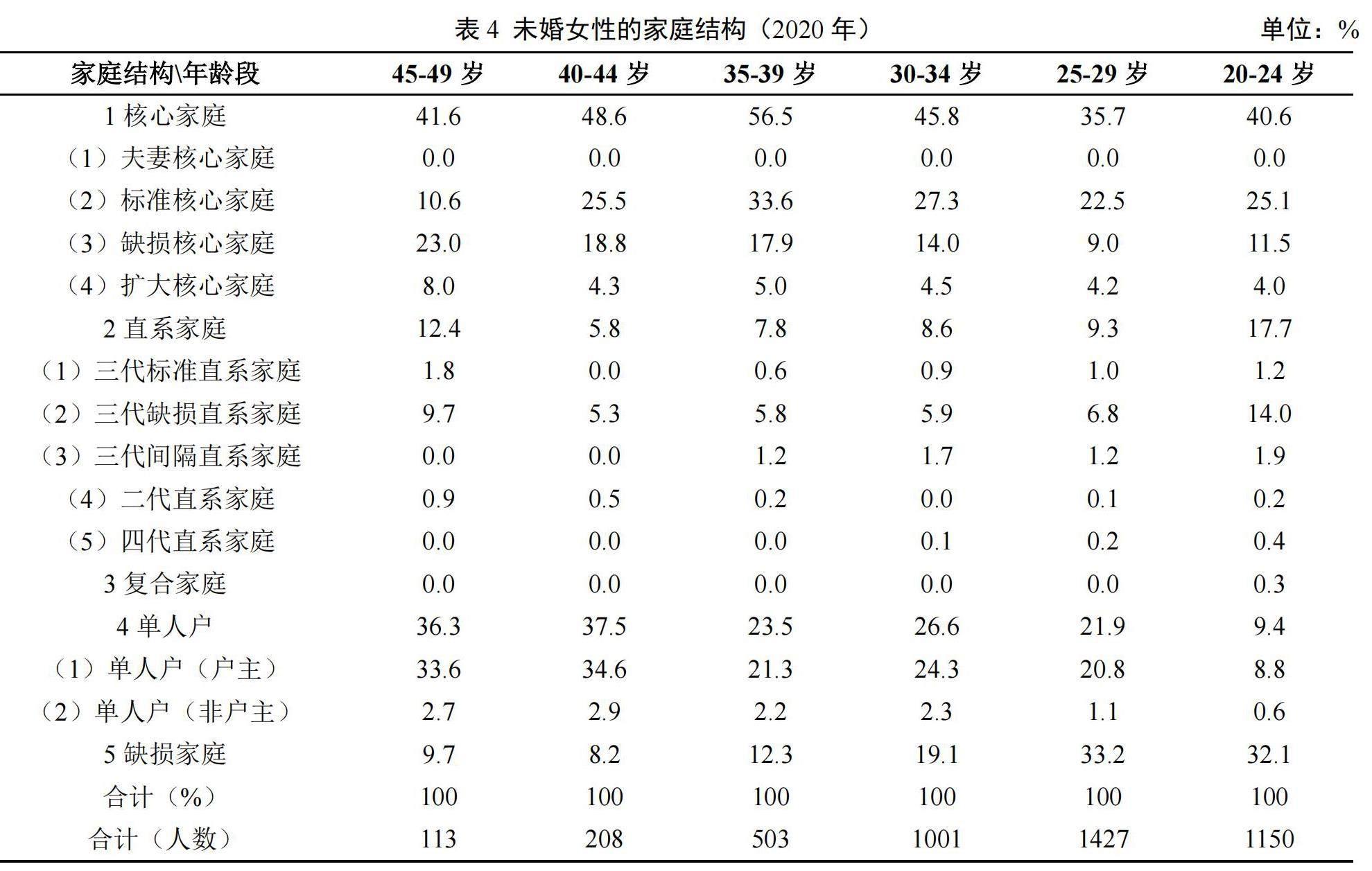

(2)不同婚育状态女性家庭结构的出生队列差异

一方面,普查数据中没有未婚女性已生育的记录,因此,未婚女性在家庭中处于中间世代的可能性几乎为零。随着年龄的增长,未婚女性所处家庭结构在其35-39岁时达到核心家庭的峰值(56.5%)。在此之后,标准核心家庭占比逐渐下降、缺损核心家庭和扩大核心家庭的占比逐渐上升。单人户是未婚女性第二位的家庭结构,随着年龄的增大,未婚女性的单人户占比,尤其是其作为户主的单人户占比逐渐升高,40~44岁时该占比超过了1/3(34.6%)。未婚女性第三位的家庭结构并非直系家庭,而是缺损家庭。但是,未婚女性缺损家庭的占比随着年龄的增大而下降,45~49岁时未婚女性处于直系家庭的占比达到了12.4%、超过了缺损家庭的占比9.7%(表4)。

另一方面,与未婚女性不同,有配偶已生育女性通常处于家庭内部的中间世代。一级家庭结构看,不同于未婚女性主要处于核心家庭和单人户之中,有配偶已生育女性则主要处于核心家庭和直系家庭之中。二级家

庭结构看,25~49岁已生育女性的标准核心家庭占比超过夫妻核心家庭占比、成为第一位的家庭结构类型。

首先,随着年龄的增长,已生育女性处于核心家庭的占比逐渐升高,45~49岁时接近2/3、达到了66.1%,其中,夫妻核心家庭和扩大核心家庭的占比在逐渐下降、标准核心家庭和缺损核心家庭的占比在逐渐升高。

其次,已生育女性直系家庭的占比随着年龄增长呈现出倒U型变化,在其35~39岁时达到峰值、达到43.7%,这与初婚初育年龄推迟及采取与父母/公婆共居方式来照顾年幼子女有很大关系。

第三,三代缺损直系家庭是直系家庭的首要二级家庭结构,这说明,采取代际共居方式照顾孙辈时,祖辈一方而不是祖辈双方参与照顾孙辈的情况更加常见。第四,已生育女性的复合家庭占比、单人户占比和缺损家庭占比都随着年龄的增长而下降(表5)。

(3)不同人群类型未婚女性的家庭结构及变化

未婚女性家庭结构以单人户和标准核心家庭为主,随着出生队列前移,未婚女性家庭结构的多样性在提高(图8、图9、图10 和图11)。首先,未婚女性单人户占比的绝对值看,2020年外地女性最大,新北京女性居中,北京女性最小;变化值看,北京女性和外地女性均以下降为主,新北京女性则有升有降、以升为主(图8)。

其次,未婚女性标准核心家庭占比的绝对值看,2020年北京女性最大,新北京女性居住,外地女性最小;变化值看,三类女性均以下降为主,35~49岁未婚的新北京女性标准核心家庭占比在明显提升(图9)。京外常住的父母年老或退休后来京与其团聚是35~49岁未婚的新北京女性标准核心家庭占比提升的关键动因。

第三,未婚女性缺损核心家庭占比的绝对值看,2020年北京女性最大,新北京女性居中,外地女性最小;变化值看,三类女性的缺损核心家庭占比以增大为主,20~29岁和45~49岁的新北京女性缺损核心家庭占比在减小(图10)。

最后,未婚女性三代直系家庭占比的绝对值看,2020年北京女性最大,新北京女性居中,外地女性最小;变化值看,20~29岁北京女性三代直系家庭占比明显提升、35~44岁明显下降,新北京女性只有35~39岁的三代直系家庭占比在提升(图11),外地女性三代直系家庭占比的变化模式与新北京女性基本一致,只是其绝对值明显小于新北京女性(圖1)。

总的来说,未婚女性家庭结构及变化主要受其所属人群类型和出生队列的影响,北京女性更少处于单人户,更多处于标准核心家庭、缺损核心家庭和三代直系家庭。除了30~34岁和40~49岁新北京女性外,其他未婚女性单人户占比都在提高;除了35~49岁新北京女性外,其他未婚女性标准核心家庭占比都在下降;除了20~29岁和45~49岁新北京女性外,其他未婚女性缺损家庭占比都在提高。20~34岁未婚的北京女性三代直系家庭占比在提高、新北京女性和外地女性三代直系家庭占比在下降,相反,35~39岁未婚的新北京女性和外地女性三代直系家庭在增加,而北京女性三代直系家庭占比在下降。

(4)不同人群类型有配偶已生育女性的家庭结构及变化

受婚姻状态和生育结果的直接影响,有配偶已生育女性与未婚女性的家庭结构存在显著差别。首先,夫妻核心家庭占比的绝对值看,2020年外地女性最大、超过20%,北京女性和新北京女性都很低、不足5%;变化值看,三类女性几乎都在下降,35~49岁外地女性下降最显著(图12)。受户籍制度影响,有配偶已生育的外地女性与子女分居的风险更高,而本地户籍有配偶已生育的北京女性和新北京女性面临显著更低的与子女分居风险。

其次,三类女性所处于二级家庭结构的前两位是标准核心家庭与三代直系家庭(图13和图15)。标准核心家庭占比的绝对值看,2020年新北京女性最大、超过50%,1975~1985年出生的北京女性与1970~1974年出生和1990~1994年出生的外地女性的标准核心家庭占比最小。变化值看,北京女性标准核心家庭占比下降最明显,25~34岁新北京女性和40~49岁外地女性标准核心家庭占比上升最明显(图13)。

第三,缺损核心家庭占比的绝对值看,外地女性占比最大,新北京女性占比最小,北京女性占比居中(图14)。单亲家庭是缺损核心家庭的主体,但这里并不能确切指出单亲家庭形成的直接原因,即,究竟是离婚、丧偶还是暂时夫妻分居导致的。与新北京女性离婚比例最低(图3)相悖,有配偶已生育的新北京女性缺损核心家庭占比最高(图14),这可能表明有配偶已生育的新北京女性处于缺损核心家庭的主要原因并不是离婚,而是因为夫妻分居或丧偶。

最后,有配偶已生育女性对父母或公婆协助照顾子女的需求是其处于三代直系家庭的重要原因之一。三代直系家庭占比的绝对值看,2020年北京女性最大、外地女性最小、新北京女性居中,并且三者之间的差距很明显。一方面,年龄越小的有配偶已生育女性处于三代直系家庭的比例越大,这与女性年龄越小、其所生育子女年幼可能性越高、对父母或公婆协助照料子女的共居需求越大有很大关系。另一方面,年龄越小的北京女性其所处三代

直系家庭的占比越大,接近60%的25~29岁北京女性处于三代直系家庭之中(图15)。随着年龄的增长,新北京女性处于三代直系家庭的比例与北京女性的差异在逐渐缩小。

概括而言,三类女性不同出生队列的家庭结构及其变化均受其有配偶与已生育状态的深刻影响。随着出生队列后移,三类女性对于父母/公婆协助照顾年幼子女的需求增长,其处于直系家庭的占比在提高、处于核心家庭占比在下降。当然,特例也存在,25~34岁有配偶已生育新北京女性标准核心家庭占比的提高很明显(图13)。这可能与她们的父母或公婆为其提供照顾子女帮助时并非采取代际共居方式有很大关系,由于超大城市高房价限制,新北京女性自身住房条件不充分,其父母或公婆没有购房而选择代际邻近租住的可能性较高。

(四)不同婚育状态女性的家庭结构影响因素分析

七普长表数据中适合20~49岁离婚已生育和丧偶已生育的女性人数较少,而家庭类型结构、特别是二级家庭结构的类别较多。因此,以下有关女性婚育状态与家庭结构的分析主要聚焦于未婚女性的家庭结构和有配偶已生育女性的若干主要二级家庭结构。

1.未婚女性家庭结构的影响因素分析

表6的模型1至模型4主要对未婚女性的4类二级家庭结构——单人户、标准核心家庭、缺损核心家庭和三代直系家庭——的影响因素进行分析,同时,这4类家庭结构也是logistic模型的4个二分类被解释变量(否==0;是==1)。主要解释变量则包括女性人群类型、年龄段、受教育程度和工作状况。通过观察模型估计结果,可以发现:

首先,人群类型的影响看,与北京女性相比,新北京女性、半北京女性和外地女性处于单人户状态的可能性更高,她们处于标准核心家庭、缺损核心家庭和三代直系家庭的可能性都更低。外地女性处于三代直系家庭的odds ratio(机会比)仅为北京女性的4.4%、但其为单人户的机会比是北京女性的8.081倍,新北京女性和半北京女性的对应数值则分别为21.3%、3.873倍和21.3%、5.228倍。

其次,年龄的影响看,与45~49岁年龄段相比,更年轻的未婚女性处于单人户或缺损核心家庭状态的可能性显著更低(机会比小于1)、处于标准核心家庭的可能性显著更高(机会比大于1)。

第三,工作状况的影响看,与未工作相比,处于工作状态之中的未婚女性属于单人户情况的可能性显著更高(机会比大于1),自由职业/灵活就业、个体经营户和法人单位工作属于单人户情况的机会比分别达到了1.98倍、1.572倍和1.365倍。

总体看来,与其他三类未婚女性相比,未婚的北京女性处于核心家庭(包括标准核心家庭和缺损核心家庭)和三代直系家庭的可能性都显著更高、处于单人户的可能性则显著更低。这背后的原因是未婚的北京女性与其父母或祖父母/外祖父母共居的可能性更高或居住临近度更大的可能性更高。

2.有配偶已生育女性家庭结构的影响因素分析

表7的模型5至模型9对有配偶已生育女性的5类二级家庭结构——夫妻核心家庭、标准核心家庭、缺损核心家庭、扩大核心家庭和三代直系家庭——的影响因素进行分析,同时,这5类家庭结构也是logistic模型的5个二分类被解释变量(否==0;是==1)。主要解释变量则包括:生育数量,人群类型,年龄段,受教育程度和工作状况。估计结果显示:

首先,人群类型的影响看,与有配偶已生育北京女性相比,相同婚育状态的新北京女性、半北京女性和外地女性处于三代直系家庭的可能性显著更低、机会比(odds ratio)分别只有0.480、0.489和0.309,处于夫妻核心家庭和标准核心家庭的可能性显著更高、机会比均大于1。与有配偶已生育的北京女性相比,相同婚育状态的新北京女性处于缺损核心家庭的可能性显著更高、机会比达到1.677,半北京女性和外地女性处于缺损核心家庭的可能性显著更低、机会比分别只有0.321和0.408。

与上文描述性分析的解释相似,不同人群类型、有配偶已生育女性所处家庭结构的差异主要源自原生家庭支持的差别,即,与北京女性相比,新北京女性、半北京女性和外地女性顯著缺乏源自原生家庭、父母或公婆的本地代际支持。这是有配偶已生育的北京女性更多处于三代直系家庭等大家庭,而其他三类女性更多处于各类核心家庭等小家庭的根本原因。

其次,生育数量的影响看,与存活1孩的女性相比,存活2孩的有配偶女性处于扩大核心家庭的可能性更高、机会比达到1.503,处于夫妻核心家庭的可能性明显更低、机会比只有0.8;与存活1孩的女性相比,存活3个及以上孩子的有配偶女性处于扩大核心家庭的可能性显著更高、机会比达到了2.624,而处于三代直系家庭的可能性明显更低、机会比只有0.472。

第三,受教育程度的影响看,与小学及以下受教育程度相比,高中及以上受教育程度的有配偶已生育女性处于夫妻核心家庭的可能性显著更低、处于标准核心家庭和三代直系家庭的可能性显著更高。高教育程度与高工作比例和高收入存在正相关关系,由于更高的机会成本,为了更好平衡兼顾家庭与工作,高受教育程度有配偶已生育女性更可能以代际共居方式(三代直系家庭)或代际邻近居住方式(女性与配偶及子女组成的标准核心家庭,父母/公婆组成的夫妻核心家庭或单人户)来获得父母/公婆提供的协助照顾子女支持。

第四,工作状况的影响看,与未工作相比,在法人单位工作的有配偶已生育女性处于标准核心家庭、缺损核心家庭和扩大核心家庭的可能性均显著更低、机会比分别为0.808、0.692和0.653,但处于夫妻核心家庭的可能性明显更高、机会比为1.393;自由职业/灵活就业的有配偶已生育女性处于标准核心家庭和缺损核心家庭的可能性显著更小、機会比分别为0.663和0.458,但处于扩大核心家庭的可能性则显著更高、机会比达到2.919;属于个体经营户的有配偶已生育女性处于夫妻核心家庭的可能性显著更高、机会比达到了2.066,处于标准核心家庭的可能性则明显更低、只有0.748。

最后,年龄的影响看,与45~49岁相比,更年轻的有配偶已生育女性处于标准核心家庭的可能性显著更低、处于三代直系家庭的可能性显著更高。这与更年轻的有配偶已生育女性其子女更年幼、更需要来自祖父母/外祖父母的协助照顾有重要关系。

五、结语

(一)研究发现

超大城市适合婚育女性的婚姻、生育和家庭结构紧密相关,各类女性的婚育状态和家庭结构特征既存在明显差异,也存在相似之处。首先,女性婚姻总体特征及变化趋势是未婚比例提高、有配偶比例下降和初婚年龄增大,这已经明显不同于传统中国社会女性初婚年龄偏早和普遍结婚的特点。北京女性、新北京女性和外地女性的婚姻行为特征及变化趋势与总体基本一致,但三类女性婚姻状态存在明显的水平差异,其中,北京女性未婚比例最高、有配偶比例最低、离婚比例也是最高、初婚年龄最大,而新北京女性未婚比例和离婚比例最低、外地女性初婚年龄最小。

其次,女性生育总体特征及变化趋势是已生育比例下降和已生育女性平均生育数量上升。前者是生育时间进一步推迟的直接表现,后者则与全面二孩政策实施有密切关系。三类女性生育行为存在明显差异,北京女性已生育比例、平均生育数量和已生育女性平均生育数量都属最小;外地女性已生育比例最高、平均生育数量最多;新北京女性已生育比例提高趋势和平均生育数量增多趋势最为明显、她们是全面二孩政策的最积极实践者。尽管如此,北京女性人口整体和三类女性人口群体的平均生育数量都小于2,其中,六普45-49岁的外地女性平均生育数量最高、但也仅仅平均存活了1.635个孩子。

第三,不同人群类型和婚育状态的女性家庭结构特征及变化既存在一致性,也存在差异性。一致性表现在三类女性的核心家庭和单人户占比下降、三代直系家庭和缺损家庭占比上升。差异性主要表现在人群差异和婚育状态差异两个方面。人群差异看,北京女性处于三代直系家庭的占比更高、处于单人户和缺损家庭的占比更低。婚育状态差异看,未婚女性处于单人户和缺损家庭的占比更高,处于标准核心家庭、三代标准直系家庭、三代缺损直系家庭的占比更低;有配偶已生育女性的核心家庭占比和直系家庭占比更高,特别是随着出生队列迁移、她们处于标准核心家庭的占比显著提高,在30~39岁时她们处于三代直系家庭(包括三代标准直系家庭和三代缺损直系家庭)的占比达到最高。

最后,二元逻辑斯蒂回归模型估计结果显示,人群类型差异和出生队列变化对未婚女性家庭结构存在统计性显著效应。一方面,与未婚的北京女性相比,未婚的其他三类女性处于单人户的可能性显著更高且处于标准核心家庭、缺损核心家庭和三代直系家庭的可能性显著更低。另一方面,人群类型、出生队列、受教育程度、工作状况和存活子女数量都对有配偶已生育女性家庭结构产生统计显著性影响。与有配偶已生育的北京女性相比,有配偶已生育的其他三类女性处于夫妻核心家庭、标准核心家庭和缺损核心家庭的可能性显著更高且处于三代直系家庭的可能性显著更低。

(二)建议

总的来说,建立健全生育支持政策亟须给予适合婚育年龄女性以婚姻、生育和家庭三位一体式的系统支持。随着经济社会发展,民众婚育观念与行为的多元化和非传统化日益增强,女性晚婚晚育特征进一步显现,自愿或非自愿的不婚不育现象也越来越不罕见。截至目前,婚内生育或家内生育仍是我国主流生育文化观念和育龄女性主导生育行为方式,建立健全生育支持政策体系应将女性的婚姻、生育和家庭三者予以融合分析、综合考量和系统支持,支持女性适时结婚、适时生育,支持家庭增强其婚育支持功能。

具体而言,应加强女性人群内部的异质性分析,提高建立健全生育支持政策的针对性和有效性。首先,重视迁移流动对女性婚育行为与家庭结构的差异化影响并提出针对性对策举措。超大城市之中,新本地女性(本地户籍但外地出生)受教育程度更高,生育机会成本更高,可以通过购房或租房为迁入或流入本地的父母或公婆提供住房、医疗服务和休闲娱乐社交等方面的便利,从而有效提高家庭的生育支持功能。流入本地的外地女性(外地户籍且外地出生)通常更早完成婚育,其流动行为的主要目标是务工和增加收入,由于居留的临时性和户籍限制下的生育成本高、生育便利性差,外地女性在本地生育的意愿最低,家庭结构完整性最差、单人户和缺损家庭的占比最高。本地女性的内部异质性最强,她们既没有新本地女性的更高受教育程度和更高收入水平,也不像外地女性那样在流出地承受相对更低的各项婚育成本,对本地女性婚育行为及家庭建设的支持必须采取更具有针对性、更广泛和更综合的系统举措。

其次,要重视不同婚育状态女性的家庭结构差异,理清其家庭支持生育的特点与不足并找准社会支持其家庭生育功能的切入点。未婚女性与有配偶已生育女性的家庭结构存在显著差异,婚姻状态与生育结果是其在家庭内部所处世代存在差异的表层原因,中间世代对祖辈协助照顾年幼孙辈的需求是家庭结构变化的一大深层诱因。本研究发现,与存活1个孩子相比,存活2个孩子的有配偶女性更可能处于扩大核心家庭之中,生育且存活3个及以上孩子的有配偶女性处于三代直系家庭的可能性更低、处于扩大核心家庭的可能性更高。扩大核心家庭主要包括了育儿嫂、保姆等家政服务人员和其他非亲属,生育且存活2个孩子和3个及以上孩子的有配偶女性更多依靠非亲属的支持。这很可能与生育二孩、三孩的女性年龄偏大、其父母或公婆年龄偏老且协助照料年幼孙辈能力下降有很大关系。这从侧面表明,全面二孩政策、三孩政策及支持生育政策环境下,婚育推迟与祖辈年龄变老、照顾孙辈意愿和能力显著下降共同发生,有配偶已生育女性能够依靠的家庭生育支持在显著减弱,女性生育二孩、三孩的意愿和行为对社会支持生育的资源供给数量及水平提出了更高要求。

最后,建立健全生育支持政策须增强包容性,避免对二孩生育、三孩生育与一孩生育的区别对待,要对有生育意愿的女性和已经生育的女性及其所处家庭提供全方位、系统化和有效力的社会支持。同时,也要尊重女性在婚育行为和家庭行为的选择多样性及自主性,尊重主动选择不婚不育或晚婚晚育的女性,保护全职母亲或全职家庭主妇、包容那些对所谓“兼顾家庭发展与个人事业发展”不太认同的女性。对未婚生育、婚外生育等女性予以必要关注,对有需要的女性及其家庭尽可能提供支持、帮助和服务。

(三)几点注意

本研究结果的解释需要注意以下三点。首先,存活三孩的女性婚育行为及家庭结构与三孩生育政策没有直接关系,在七普调查时点全国实施的生育政策仍是全面二孩政策。其次,北京市东城区作为首都功能核心区有其特殊性,政府机关、事业单位、国企央企和社会团体等体制内单位众多,适合婚育年龄女性总体受教育程度更高、收入水平更高、各项婚育成本更高,其超大城市女性婚育家庭行为的典型性更加突出。最后,七普数据中的适合婚育年龄北京女性人口的生育结果受新冠疫情的影响总体有限,但因严格的疫情防控限制措施导致人口迁移流动受阻,女性家庭结构,尤其是有年幼子女需要照顾的新北京女性和外地女性家庭结构变化受到的影响应该比较突出。

Research on the Characteristics of Marriage and Childbearing Behavior and the Changes of Family Structure of Females in Beijing

Wang Lei

Abstract:Females with childbearing age are the direct undertakers of reproductive behavior and childbirth within marriage and family is the mainstream cultural concept and the dominant reproductive behavior in China's history and reality. Maintaining a moderate fertility level and population size is the inevitable requirement for the high-quality development of the population to support the Chinese modernization. Based on the data of the sixth and seventh national censuses in Dongcheng District of Beijing, this paper uses birth cohort analysis, period analysis, population type comparative analysis and binary logistic model analysis to examine the characteristics, changes and interrelationships of women 's marriage and childbearing behavior and family structure in mega cities. The study found that there are significant differences in the marital behavior and family structure characteristics of different types of female population, and the population type and marital status have a significant impact on the family structure of women. According to the research, maintaining an appropriate fertility level must focus on women 's marriage and childbearing behavior and their family structure. It is necessary to accelerate the establishment of a targeted, differentiated, coordinated and systematic fertility support policy system according to the characteristics of their marriage and childbearing status, population type and family structure.

Key words:mega cities; marriage and childbearing behavior; marriage and childbearing intention; family structure

責任编辑 王 静