饲养活动中幼儿劳动能力培养策略研究

肖瑞星 黄芳

【摘要】从XX幼儿园饲养活动中幼儿劳动能力发展的现状入手,分析影响幼儿劳动能力发展的原因,并围绕饲养活动中幼儿劳动能力培养策略提出建议,旨在优化教师的指导行为,提升幼儿的劳动能力,促进幼儿的身心全面发展。

【关键词】饲养活动;劳动能力;幼儿

本文提及的幼儿饲养劳动能力是指幼儿在饲养活动中,通过亲历观察、喂食、喂水、清扫动物棚舍及喂食盒、为动物制作饲料、改善动物居住环境等帮助动物保持清洁、卫生和健康的劳动过程,有意识地运用体力和智力改造外部世界从而获得综合的劳动能力,包括体力和脑力。幼儿园开展饲养劳动活动,其核心目的是促进幼儿综合经验的成长,为幼儿未来立足社会生活做情感、知识、技能和态度的准备。

一、幼儿劳动能力发展的现状分析

通过对XX幼儿园饲养活动幼儿劳动情况的观察与调查,笔者发现教师对不同年龄阶段幼儿劳动能力的发展水平认识不够清晰,对幼儿劳动行为的环境支持与具体指导也缺乏针对性,同时教师在饲养活动中对幼儿劳动成果的激励与评价也不够完善,很大程度上影响了幼儿劳动的主动性,阻碍了幼儿劳动能力的发展。

1.缺乏针对性教育,幼儿劳动能力培养缺失

教师对于教育契机的把握不充分,很少根据幼儿的兴趣点或个体差异给予针对性的支持和帮助。如老师只是每天提醒幼儿要去给小动物喂食或打扫棚舍,没有进一步观察幼儿的劳动行为是否引发了新的劳动契机并给予支持,也没有了解不同幼儿的劳动情况差异性并给予指导,并且在方式上面也比较单一和浅表,错失了培养幼儿劳动能力的良好契机。幼儿在这个过程中,如果收获不到成就感,也会降低主动劳动的意愿,减少劳动行为。

2.缺乏激励性引导,幼儿主动劳动意识不强

教师平时很少及时评价幼儿主动完成的劳动任务或者提出建议,无形中降低了幼儿参与劳动的积极性,幼儿主动参与的意识缺乏,需要老师提醒,被动参与。

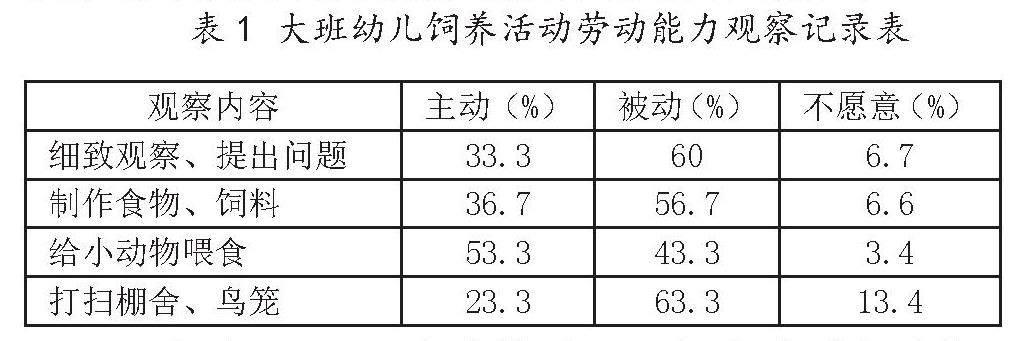

笔者对XX幼儿园大班30名幼儿饲养小动物情况进行了为期两周的持续抽样观察,结果如下:

表1 大班幼儿饲养活动劳动能力观察记录表

观察结果显示,大班的幼儿虽然喜欢看小动物,但是能够细致观察、主动提问并形成探究行为倾向的仅占33.3%,大部分是在教师的引导之下进行深入观察;对于制作食物、给小动物喂食以及打扫棚舍等需要幼儿日常重复进行的劳动只有喂食这一项主动进行次数过半,其他稍显复杂繁琐的劳动能主动去做的幼儿均不到一半,尤其是涉及到卫生清洁的打扫棚舍,主动参与的幼儿还不到四分之一。幼儿没有主动参与劳动的意识,劳动能力的培养也就无从谈起。

3.缺乏适宜性工具,幼儿劳动机会无法保证

教师在小动物居住环境打造及饲养工具的投放上缺乏思考,没有结合饲养动物生活习性以及幼儿的年龄特点、劳动水平来创设环境、投放工具,势必会影响到幼儿劳动行为的产生以及劳动能力的获得。如:小班幼儿的年龄特点是喜欢模仿,看别人干什么自己也想干什么,如果投放的相同劳动工具数量少,就有可能引起幼儿之间的争执,或者因“拿不到”而放弃劳动行为。再如:大班幼儿的思维能力和动手能力都有所提高,他们喜欢具有挑战性或者探索性的劳动,这就需要多元化的工具支持,如果工具种类单一,无法支持幼儿的持续劳动行为,无形中就会减少幼儿劳动的机会。

二、幼儿劳动能力培养的策略

1.“读懂”幼儿劳动,做好观察者

在饲养劳动过程中,幼儿不仅丰富了经验知识、掌握了简单的劳动技能、提升了劳动能力,还体验到了劳动付出和收获的乐趣,涵养了尊重劳动、珍爱生命、热爱大自然的情感,饲养劳动是幼儿既动手又动脑,既劳力又劳心的过程。笔者通过对小中大班级饲养劳动情况的实践观察,发现饲养活动中各年龄阶段幼儿劳动能力水平是不同的。如孩子对小动物的观察,小班的幼儿往往会被动物的颜色、外形等典型外显形态和行为特征所吸引;中班的孩子则开始对动物的生活习性、行动特点等感兴趣;而到了大班,孩子会更加关注动物的某一生活习性或行为问题与周围环境及其人类的生活关系,并对此产生持续探究的欲望。

再如喂食,小班的孩子乐忠于喂动物吃食物的过程,在简单重复的劳动中习得规范的喂养行为;中班的孩子在喂食的过程中更愿意参与饲料的简单制作与准备,开始关注喂食的次数与食物的量;大班幼儿的喂养却不仅仅是喂食相关的劳动行为,他们更喜欢通过自己的探究去发现动物的生长变化与饮食之间的关系,同时对食物的种植、收获、制作、喂食、再种植的完整生态关系产生兴趣。作为老师,要“读懂”幼儿,了解各年龄段幼儿劳动能力水平的最近发展区,发现孩子们在饲养劳动中的真兴趣及发展需要,从而更好地支持、推动孩子的劳动行为。

2.“看见”幼儿劳动,做好引导者

(1)发现劳动契机,给予即时支持。不同年龄阶段幼兒在劳动能力水平方面是不同的,对动物喂养及照顾的关注程度和方式也是不同的。教师要善于发现幼儿在饲养劳动中的能力培养机会,并给予及时、适宜的引导。如大班幼儿在喂食动物时,动物的食槽里剩余的食物引发了孩子的讨论:有些孩子认为应该倒掉剩食,保护动物健康;有的孩子认为这样会浪费掉很多食物。老师从幼儿的表现中捕捉到了劳动教育的契机,引导幼儿思考:每天喂多少次?每次喂多少量?如何为动物准备适宜的食物?于是孩子通过查阅资料、调查访谈了解了动物的饮食规律,制定了喂食计划表及记录表,并通过称重的方式来控制食物的量。既解决了问题,又很好地激发了大班幼儿的劳动行为,使其萌发了劳动成就感,培养了劳动能力。

(2)培养劳动技能,实施多元指导。幼儿在饲养劳动过程中,会遇到因自身认知水平或能力水平的局限而无法完成的劳动,需要在成人的帮助或指导之下来进行。教师可以通过观察、倾听等方式了解幼儿的困难和需要,多种形式指导幼儿掌握相关劳动的技能与方法,与幼儿一起共同完成劳动活动。同时,在幼儿一日生活中,教师也可以创造机会让幼儿参与相似的自我服务劳动,提高幼儿的动作技能,如准备餐食、清洗餐具、清洁卫生等锻炼幼儿手眼协调、手部肌肉控制能力的生活劳动,在锻炼幼儿劳动能力的同时,感受成功的快乐。

(3)引发劳动思维,进行持续推动。老师可以结合幼儿的年龄特点,在幼儿力所能及的情况下,尽可能地把劳动机会交给幼儿,让幼儿自主规划、设计选择完成劳动任务。饲养劳动时幼儿会遇到问题,从发现问题到解决问题的过程中,幼儿会有分析、比较、判断、总结等思维活动,有团队合作、分工、协商、讨论等社会学习,这时劳动的价值就不再仅仅是动手和操作能力的提升,从规划到解决问题,高阶思维也得到了锻炼。如孩子发现刚出生的鱼宝宝会被鱼妈妈吃掉,为了保护鱼宝宝,孩子们提出了要给鱼妈妈做个“产房”,在这个过程中,孩子不断地解决问题,又遇到新的问题,再探索、再实践,老师则给予孩子足够的时间和空间,支持和帮助孩子们通过思考、查找、操作、照顾、观察、记录、表征等多种方式,为鱼妈妈和鱼宝宝制造出一个个更为合适的“产房”,让产房中的环境、空气、食物都更加能够满足鱼妈妈和鱼宝宝的需求。孩子们在劳动中习得了饲养工具的投放和饲养鱼的方法,还在亲身体验中提升了饲养劳动能力以及解决问题的能力,感受到生命的不易,从而萌发了对饲养劳动的责任感、使命感,以及珍爱生命的情感。

3.“支持”幼儿劳动,做好追随者

(1)共创游戏情境,激发劳动兴趣。如孩子们得知两只小鸽子相互追逐跑、啄脖子可能是因为“相爱”了,她们决定要给小鸽子办一场“婚礼”,在“婚礼”的筹备过程中,孩子结合自己看到过的生活中成人婚礼的经验给小鸽子打扫“婚房”、装饰环境、准备食物,在“婚礼”游戏中进行着各种劳动;再如小朋友发现小香猪身体里发出异样的味道,决定给小香猪洗个澡,从准备洗澡用具到商量分工内容再到共同合作帮助小香猪洗澡,孩子将生活中爸爸妈妈给自己洗澡的经验体现得淋漓尽致。当幼儿的劳动带着自由、自主、愉悦的游戏精神,幼儿就会把这种劳动当作一种游戏去看待和进行,并且兴趣浓厚。

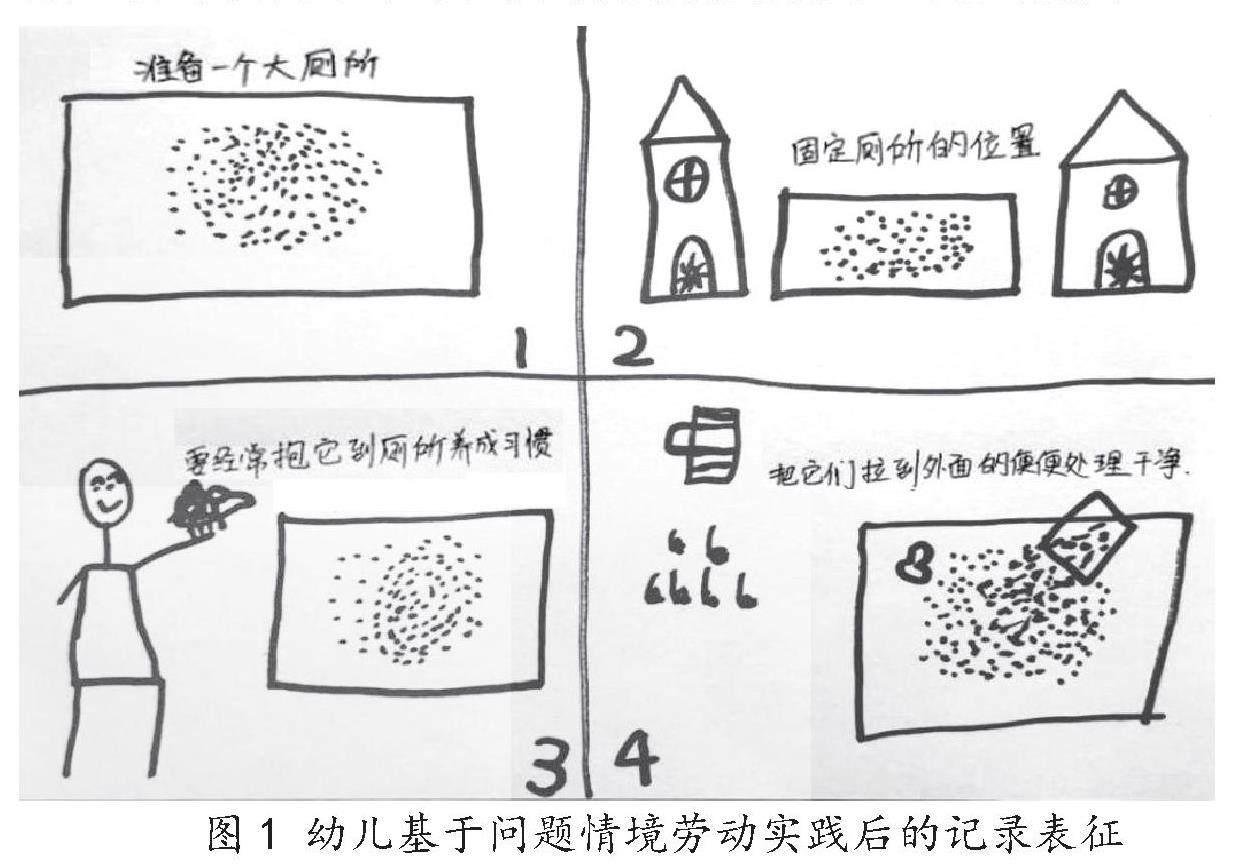

(2)营造互动氛围,明确劳动任务。如幼儿在饲养刺猬的过程中,发现小刺猬到处拉粪便,就提出“如何帮助小刺猬养成固定排便地方的习惯”这一想法。教师对幼儿的想法给予肯定,引导幼儿结合自己的生活经验尝试、实践,帮助幼儿建立实施调查的路径,并提供材料支持幼儿自己验证自己的想法。幼儿在这个过程中,不断地通过不同的劳动尝试解决问题,最终获得了经验,劳动技能及能力也得到提升。

图1 幼儿基于问题情境劳动实践后的记录表征

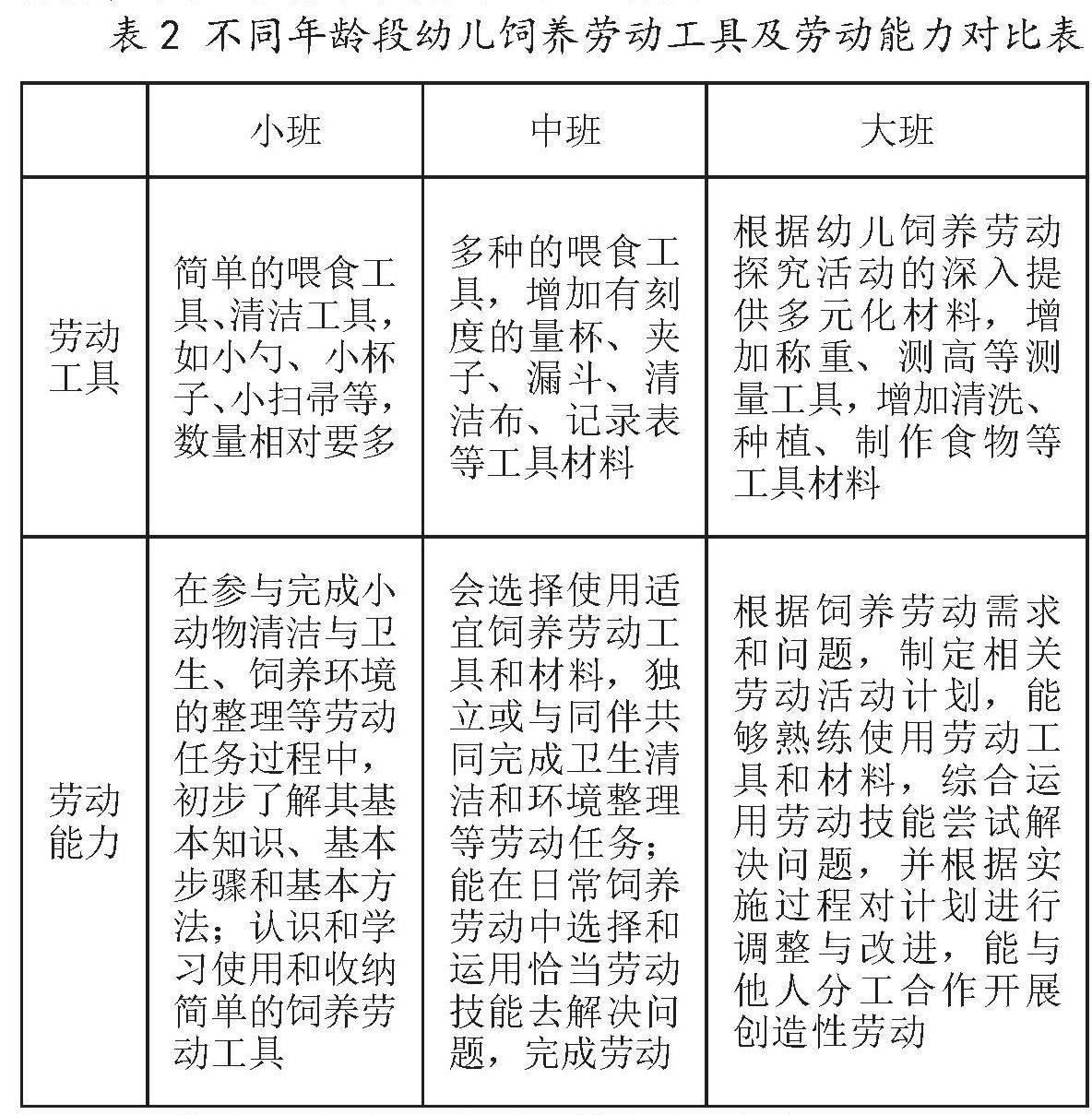

(3)提供适宜工具,支架劳动行为。面向不同年龄幼儿的饲养劳动,其劳动工具的种类也应随着劳动任务的不同而改变,要体现适宜性。小班幼儿的劳动相对比较简单,大班幼儿小肌肉动作有所发展,动手能力加强,且有了一定的任务意识,他们的劳动范畴更加宽泛和深入,需要相应的能够支持其持续劳动探究的工具及环境。如表2所示:

表2 不同年龄段幼儿饲养劳动工具及劳动能力对比表

4.“激励”幼儿劳动,做好评价者

(1)共享劳动成果,增进成就感。教师在幼儿劳动之后,要能够及时地引发幼儿对劳动成果的关注,让孩子充分体验劳动给我们带来的变化以及这种变化带给我们不一样的感受,增强幼儿的成就感。如孩子尝试给小兔子搭窝,从最初的自主使用游戏材料为兔子打造共同家园的搭窝体验,到发现“兔子逃家”行为尝试使用不同的劳动工具、借助适合的劳动材料两次提高兔窝围栏高度防止兔子跑丢,最终完成了饲养环境的打造。老师将孩子搭窝的过程记录下来,分享给全班小朋友,肯定了孩子在劳动过程中的表现,让大家体会到小兔子安全、适宜、美观的棚舍是孩子不断思考、努力劳动的成果,进一步感受劳动给动物生长环境带来的改变和劳动的价值,从而激发了幼儿劳动的内部动机,提高了幼儿的劳动能力。

图2 不同工具、材料搭窝劳动前后对比图

(2)发挥榜样作用,加强示范性。“模仿是幼儿进行学习的方式之一,良好的榜样示范会带给幼儿潜移默化的影响。成人的一言一行也是环境的一部分,教师要通过自己的劳动行为和语言来潜移默化地引导幼儿形成正确的劳动价值观。”当幼儿在每天的劳动实践活动中对劳动的意义有了认同感和责任感,就会引发幼儿间的相互评价及欣赏,那么幼儿主动参与劳动的意识与信念就会逐步建立起来,劳动技能与能力自然也会在日复一日的劳动实践中获得发展。

总之,饲养活动中幼儿劳动能力的培养,教师的教育理念、指导策略是关键。教师只有拥有正確的儿童观,真正地“读懂”儿童、“看见”儿童、“支持”儿童、“激励”儿童,才能在教育实践中更好地观察、引导、追随、评价幼儿的劳动行为,激发幼儿的劳动兴趣,养成幼儿的劳动品质,从而不断提升幼儿的劳动能力。让劳动真正地植根于幼儿心灵,促进幼儿终身、全面地发展。

【参考文献】

[1]梁月琴,赵杰.幼儿劳动能力培养的现状调查与分析[J].兰州教育学院学报,2019(01).

[2]杨巍.幼儿园劳动教育中主动学习及支持策略[J].学前教育,2023(01).