也谈“AI 时代的技术依赖与设计哲学的转变”

祝帅

随着人工智能(AI)和其他先进技术的发展以及在设计领域的广泛应用,为设计师提供了更多的 创新方式,也为设计的发展带来了前所未有的机遇和可能性。然而,设计与科技的结合也带来了一系 列问题和挑战,比如设计师过度依赖技术而忽视了设计的本质和人文关怀,导致作品缺乏个性和灵魂; 技术促动产生的机械化和标准化设计审美,缺少当下人们迫切需要的情感体验 ;技术通过数据分析精 准把握用户需求,在有效提高设计的针对性和实用性的同时,也可能导致设计师盲目追求量化指标和 用户满意度,忽视设计的艺术性和文化价值。因此,我們有必要重新审视人机合作的理念,探索如何 在技术的辅助下保持设计的独特性和创意。为此,本刊策划了“数智时代设计与技术的交汇 :机遇、挑 战与反思”专题,邀请相关学者、设计师通过理论研究、案例分析和实践反思等方式,深入探讨人工智 能时代设计与技术融合过程中所面临的问题,希望能够引发设计界就相关问题的广泛关注和深入反 思,进而推动设计师在实践中不断探索可持续发展的设计路径。

摘要:在 AI 时代,无论对于设计师还是设计的受众,技术依赖都已成为必然。但是作为设计研 究者,有必要对这种技术依赖进行一种设计哲学的反思和批判。我们需要让技术服务于人的需求, 而不是让技术审美反过来对设计哲学和设计师的思想形成控制。在这个意义上,法兰克福学派 对于现代主义的批判仍有现实意义,即越是在技术快速发展和广泛应用的时代,越需要强调手工、 工艺、思想在设计实践中的价值。

关键词:人工智能技术艺术思想批判

不久之前,笔者撰写完成了《人工智能时 代的设计美学变革》一文(原载《中国文艺评 论》2023 年第 10 期),本已“卑之无甚高论”,但 深感人工智能时代有重提手工和设计哲学的必 要,加之近来由于“Sora”等人工智能文字生成 视频大模型工具的问世,又掀起了艺术领域关 于人工智能讨论的新高潮,遂短时间内就此话 题再次发言。

从字面上看,与设计活动相关的“技术依 赖”指的是甲方(企事业单位、各网络平台、传 统广告主等)对设计的需求逐渐从对设计师 和设计公司的依赖,转向了对 AIGC(Artificial Intelligence-Generated Content,人 工 智 能 生 成 内容)等技术的依赖。这种转变使得很多传统 的设计工作被人工智能所取代,引发了人们对 技术的恐惧。这正像工业革命之初大量传统工人的手工作业被机器化大生产所取代一样,虽 然很难被当时的人们所接受,甚至还发生过工 人捣毁纺织机的事情,但效率的提升、成本的 降低、生产的便捷终究是不可逆转的历史潮流, 没有人能够阻挡这一切。

当然,机械取代手工在带来一系列便利的 同时,也导致人们的审美从手工业时代的“千 差万别”(由手工制作的随机性造成)转变为工 业时代的“千篇一律”(由机器制造的规范性造 成)。以建筑为例,传统社会中的建筑有因地制宜的特点。例如,北方的四合院、窑洞,南方的 吊脚楼、土楼等。这些建筑形式的产生,并非形 式至上,而是结合地方气候、地貌、历史、风俗、 文化等因素的因应产物。然而在机械化的工业 时代,这一切都被预制建筑材料、玻璃幕墙、钢 筋混凝土等现代性的技术产物所取代,造成今 天全球建筑形式高度同质化的现象。再以服饰 为例,我国的传统服饰和民族服饰都有量体裁 衣的特征,而现代社会中的服装定制却成了奢 侈品。这种转变使人们的审美在不知不觉中从 “个性”转向了“共性”,从“有机”变为了“机械”, 从“装饰至上”转变为“功能崇拜”。最终,这种 转变改变了“美”的定义,让“美”从传统意义 上对自然万物的模拟转变为对于机器和机械的 崇拜,从而塑造了一整套由包豪斯所定义的“现 代主义美学法则”。如今,面对这种千篇一律的 机械审美,人们开始提出“重振手工”“工匠精神”等口号。

然而好景不长,如今最可怕的不是用户对 于设计行为的“技术依赖”,而是设计师对于自 身工作的“技术依赖”。这让设计师失去了最宝 贵的“手艺”,变成了生产流水线上的拼装工 人。就像今天的很多修车工,已经并不懂得真 正的“维修”,其工作仅仅是“换件”;今天的 书籍设计师也很少再画手工的插图,而仅仅懂 得点、线、面这种机械形式语言和印刷工艺一 样。换言之,过去的设计师是“思想”决定“工 具”,今天则反过来被“工具”所制约,并且在 未来很可能还要变本加厉。这不仅进一步造成 了审美的千篇一律,让本该为人服务的人工智 能技术反过来定义了审美法则,而且让设计师 被技术所利用,彻底在不知不觉中沦为技术的 奴隶,“温水煮青蛙”地去被迫接受 AI(Artificial Intelligence,人工智能)的新美学。

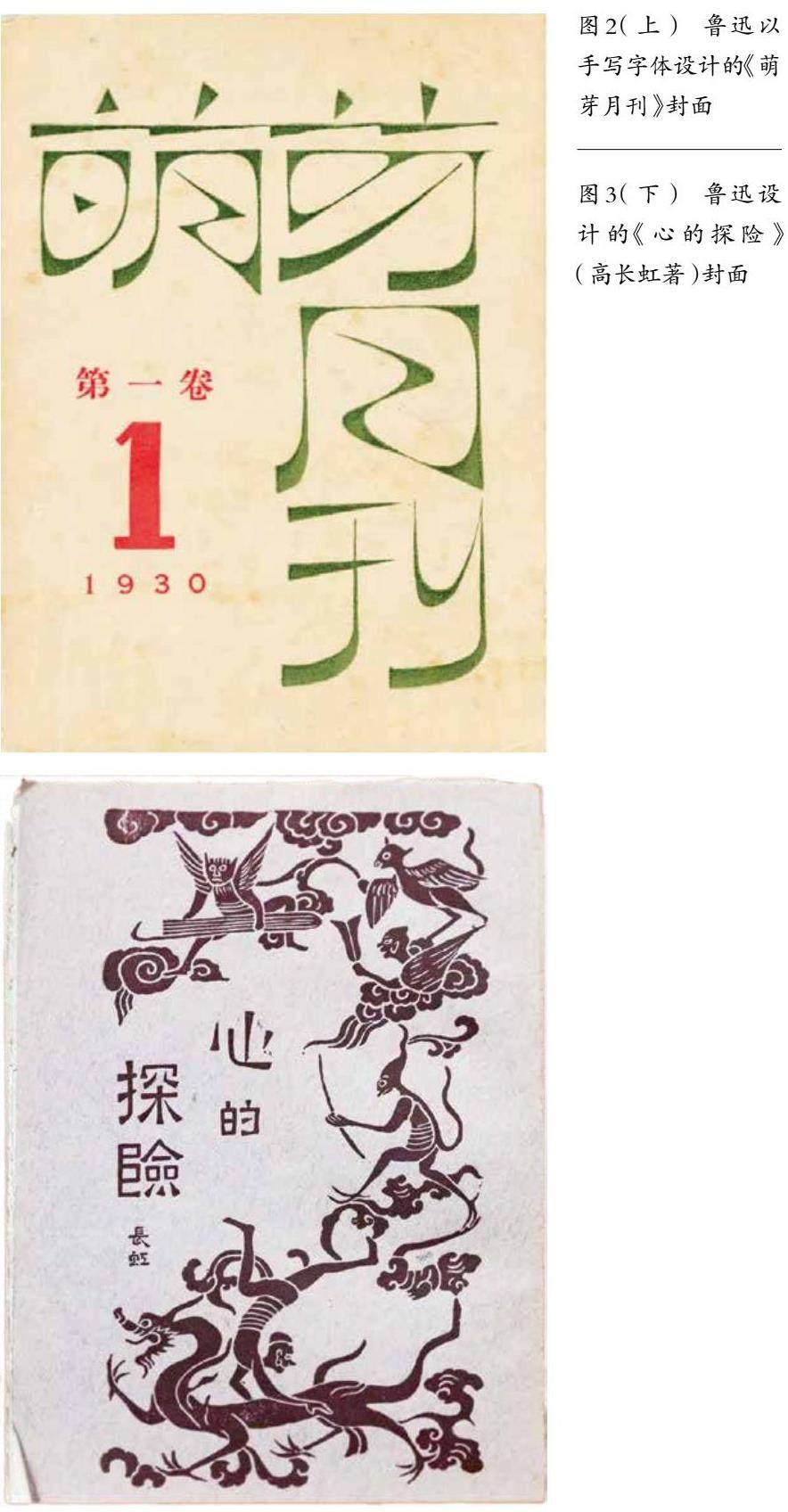

在笔者看来,人工智能所带来的设计行业 变革的影响力,已经超过了计算机辅助设计 兴起以来对传统手工设计的冲击,其至少是自 PS、AI 等设计软件在设计界普遍应用以来最彻 底的一次技术革命。然而,计算机辅助设计必 然也影响了设计师的创作过程。例如,传统意 义上的手工设计有很多“随机”的东西,更多 时候需要靠手绘,甚至并不需要借助尺规等画 图工具,因此每个设计师的设计方案总有个性 方面的差别 ;但计算机软件的命令和工具是有 限的,设计师头脑中的想法要借助这些命令和 工具来实现,难免在有限的选择下出现同质化 的问题,这样就会体现出“人云亦云”“机器主 导”的特征。我们不否认一些优秀的设计师可 以熟练运用软件来实现自己的设计目标,但其 所使用的设计语言已经不可避免地属于机器语 言了。使用计算机软件设计的作品,用法兰克 福学派的话来说,就是“失去了传统手工设计 的唯一性和光环,成了机械复制时代的艺术作 品”。例如,今天的书籍封面设计越来越多地用图片和简单的几何形体取代了 20 世纪 80 年代 以前的手绘,这使得人们在越来越接受现代性 审美的同时,感受不到手艺人和工匠的温存。

然而,无论如何,在运用计算机软件的设 计行为中,软件只是一种工具,即便它能提高工作效率,但所能够解决的问题也是有限的。 曾经有设计师把从手工制图到软件制图的这个 过程称作“换笔”,即从制图笔换成计算机软件。 2006 年,笔者赴原上海广告装潢公司采访时, 也有老设计师把这个过程形象化地描述为“扔 掉油漆桶”。众所周知,传统的绘图工具如铅 笔、毛笔、油画笔、马克笔等,都各有独特的表 现效果,艺术家需要熟练掌握和灵活运用。这 一次“换笔”虽然在一定程度上限制了设计师 的表现力,即以往设计师擅长的手绘语言转为 软件语言,但除丰富了表现形式外,并没有引 发太大的震动。然而,这也导致原先擅长手工 插图设计的设计师的这一技能逐渐退化了。这 在书籍装帧领域表现得尤为明显 :曾经为书籍 装帧设计师所兼擅的“封面设计”和“插图设计” 在今天逐渐分工成为两种职业。

但近期以来人工智能技术对艺术设计的冲 击就不一样了。如果说此前 PS、AI 等软件的兴 起最多可以比喻为让设计师“换笔”,或者为设 计师提供更便捷的、数字化的表现方式的话, 那么此次 AIGC 等人工智能技术冲击设计业的 革命口号则变成了“让设计师彻底失业”。从教 育的角度来看,尽管设计软件兴起的那个时期 学校有许多电脑辅助设计、软件应用之类的课 程,但那时的学科基础依旧是艺术,人们认为 “学设计”自然是“学艺术”。今天的设计学则已 成为“可授予工学、艺术学学位”的交叉学科, 不但被移出艺术学的门类,而且将“工学”置 于“艺术学”之前。这已经不难看出其中“脱艺 术化”的趋势和倾向。换言之,可能在不久的将 来,我们讨论的已经不再是“AI 如何影响设计 师的创作过程”,而是“AI 时代设计师是否还有存在价值”?

当然,现阶段来讨论这个问题还有些危言 耸听。一方面,我们不难看到,至少在目前 AI 所能替代的还只是一部分中低端的设计服务, 而这种设计服务所迎合的基本上还是小微企业 的设计需求。至于大型的设计领域和重要场合 的设计,AI 设计还是无法占领的。另一方面, 目前 AI 还是需要靠输入指令来完成各种设计任 务,而这个指令是人类语言,且不能过于复杂。 不管是在商场还是在居家、驾驶、数字通信等 场合中,我们都免不了和人工智能“对话”,此 时我们不得不改变日常的语言习惯,换用一种 更简单、直白的“机器听得懂”的语言。我们对 于各种 AI 工具和平台的操作也是如此,要尽可 能让语言简单,便于机器理解,以力求生成更 准确的作品。但是,随着人工智能技术的快速 发展,在不久的将来其全方位地占领人类设计 领域并不是不可能的事情。而且,随着人工智 能技术的广泛应用,我们的日常语言是否最终 也会堕落成一种简单的、能让机器听懂的模式, 亦未可知。

所以,AI 技术对于传统设计师设计过程的 影响无疑是深远的。这种影响首先存在于生成 方式的“人机交互”中。以往设计师对于工具 是掌握和使用,即人驱动工具 ;现在则是“人 机对话”,即机器和人有了平等的地位,人甚 至可以“爱”上机器,如电影《她》(Her)所表 现的。而在很多人看来,这最终将发展为工具 驱动人。其次,存在于人类设计师对于机器的 模仿和借鉴之中。比如,现在很多人写各种体 裁的文章,或许并不会直接让机器生成,但很 可能会让机器生成之后再进行思路的借鉴、洗 稿、引用等,这会慢慢地让机器对人的模仿让 位于人对机器的模仿。图形、视频亦复如是, 以至于正在塑造未来机器决定时代审美风格 的局面。最后,随着机器学习和大模型等技术 的不断进步,未来人类的设计工作或许会全部交给人工智能进行。至此,人类的“设计师”彻 底沦为专门的“人机对话师”,就像很多汽车 维修工不再会修车,只会换件那样。那时,AI 将形成自己的语法规则和审美“霸权”,人类 则可能会生活在一个逐步异化的世界里而不 自知。

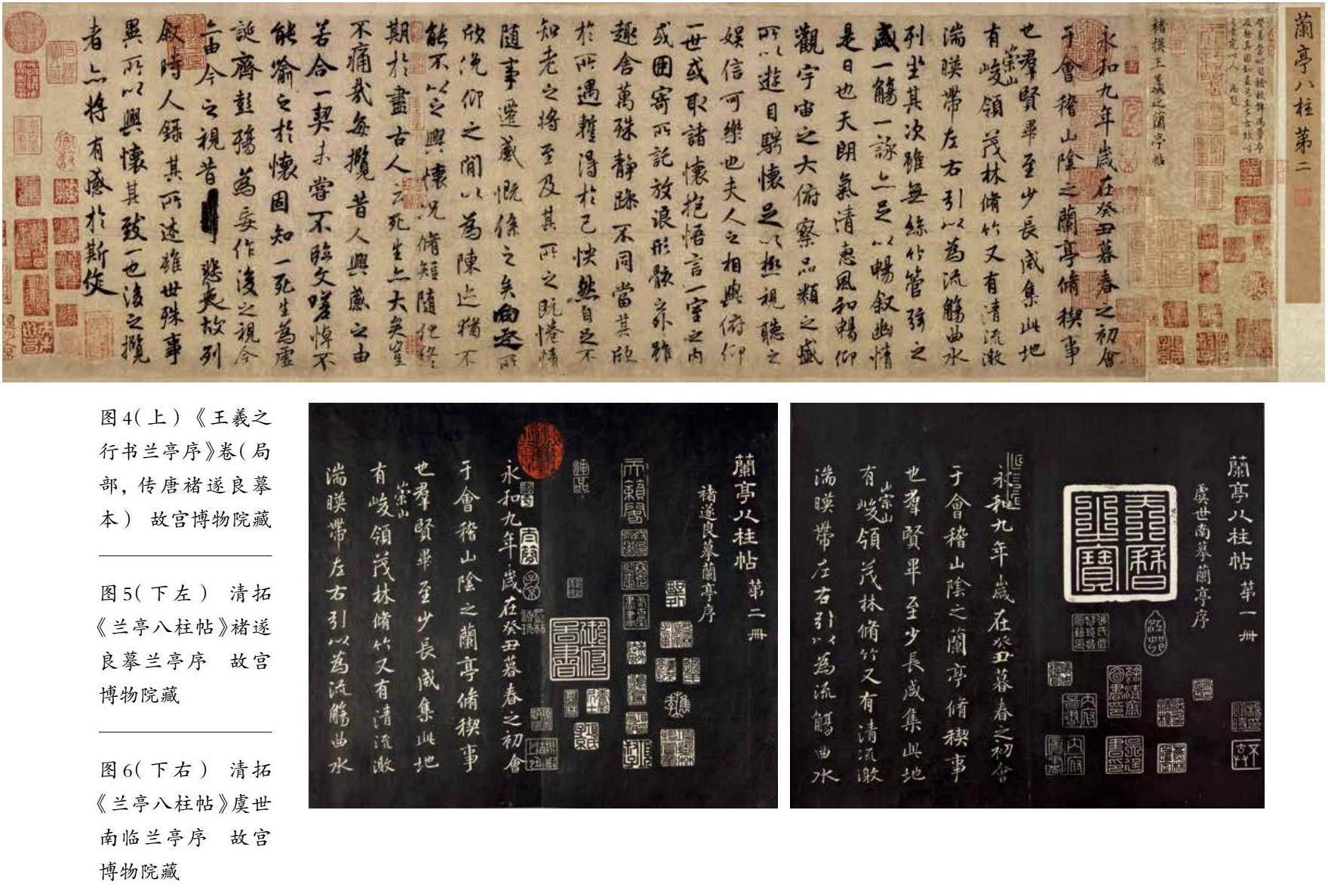

笔者想到有关行书作品《兰亭序》的故 事。众所周知,东晋书法家王羲之的《兰亭序》 真迹已久佚不存,今天我们能够看到的各种墨 迹、刻本多是唐代书家创作的复制品。乾隆年 间,这些复制品曾被摹勒到八根石柱上,被称 作“兰亭八柱”(现移入北京中山公园内)。根据 历代书论家的评价,相比失传的原作,“兰亭八 柱”各有所长 :有的在字距上最接近,有的则 在行距上最接近 ;有的是在墨法上最接近,有 的则在字体结构方面最接近。在笔者多年前参 加过的一次设计学学术会议上,一位计算机领 域的专家谈到自己的团队正在用人工智能技术 复原《兰亭序》原作。这位专家就想到了用“风 格迁移”的计算机技术来生成一个最接近原作 的《兰亭序》。目前为止,这位专家的成果一直 没有面世。笔者作为书法爱好者,却深知《兰 亭序》之所以成为“天下第一行书”,就在于它 的多元化、偶然性、随机性的特征。可以说,每 个书法家心中都有自己的“兰亭序”,而不是整 齐划一的“电脑字库”。换言之,即便这位专家 的《兰亭序》(最接近原作本)能够生成,遑论 其是否是人们心目中最理想的范本,笔者认为 至少也会失去很多“书法之为书法”的艺术趣 味吧!

因此,在“数智时代”的背景下,重提“设 计哲学”显得尤为重要,以为技术的发展注入 一些冷静的思考,确保设计始终维系一种清醒 的人文制衡。机器的产生和应用确实让世界趋 向于同质化和标准化,但人类的思想永远不可 能如此,它是多元化的、丰富多彩的,也是富 有创造性的,应该在推动社会发展的过程中始终保持主导地位。在当下 AI 飞速发展和工科设 计学日益崛起的背景下,探讨“技术依赖与设 计哲学的转变”这一话题变得尤为关键。人工 智能可以有自己的设计技术、设计作品,但设 计思想、设计哲学永远是人类的“专利”。虽然 技术进步可能会使机器形成独立的智能,而不 僅仅是模仿人类,但人类必须始终坚守对思想和哲学的主权,这是不能被机器剥夺的。至少 从目前来看,人工智能技术的开发者、倡导者 在思想层面还远远缺乏哲学的深度,他们大多 只关注技术的发展,或只停留在“设计师终将 被 AI 所取代”一类的口号层面,这正给人文学 科,特别是艺术专业的设计研究者留下了许多 有待反思和突破的空间。