古镇的“出路”及其社会学意义:以艺术介入乌镇为中心

徐忠义 张召林

摘要:乌镇以艺术介入的手段从众多旅游文化古镇中脱颖而出,“中国乌镇”成功转型为国际 化旅游品牌。从社会学和艺术学的角度拆解乌镇以艺术介入的形式打造多元化旅游模式会发现: 木心美术馆的设立和开放成为艺术介入乌镇的开端,明确了“艺术乌镇”的新发展方向,乌镇“旅 游 +”多元化旅游生态模式也随之确立;乌镇利用“互联网 +”和艺术在场的双重保障,给游 客更丰富更完善的“艺术乌托邦”体验,从此开启了经济整合发展的道路;传统文化保护和经 济协调发展的成功模式是乌镇成功的关键因素。本文试图剖析由艺术介入乌镇为乌镇带来可持 续发展动力和多元化运营模式,从而彰显乌镇厚重多元的历史文化特色。

关键词:乌镇乌镇发展“旅游 +”社会学艺术介入

艺术作为一种特殊的存在,在人类文明发 展过程中,不仅代表欢乐、交流和参与,更能体 现人与自然秩序的合作[1]——这尤其体现在节 日艺术表演上,当节日艺术被转变为游客渴望 的“产品”时,节日旅游应运而生,为地区发展 带来了可持续性动力。因此,艺术介入城镇发 展在全国掀起空前热潮也就不足为奇。特别是 对地区来说,艺术介入成为增长最快、最重要 的文化经济形式之一,主要体现在旅游业中的 休闲、文化、艺术产业等方面。[2]

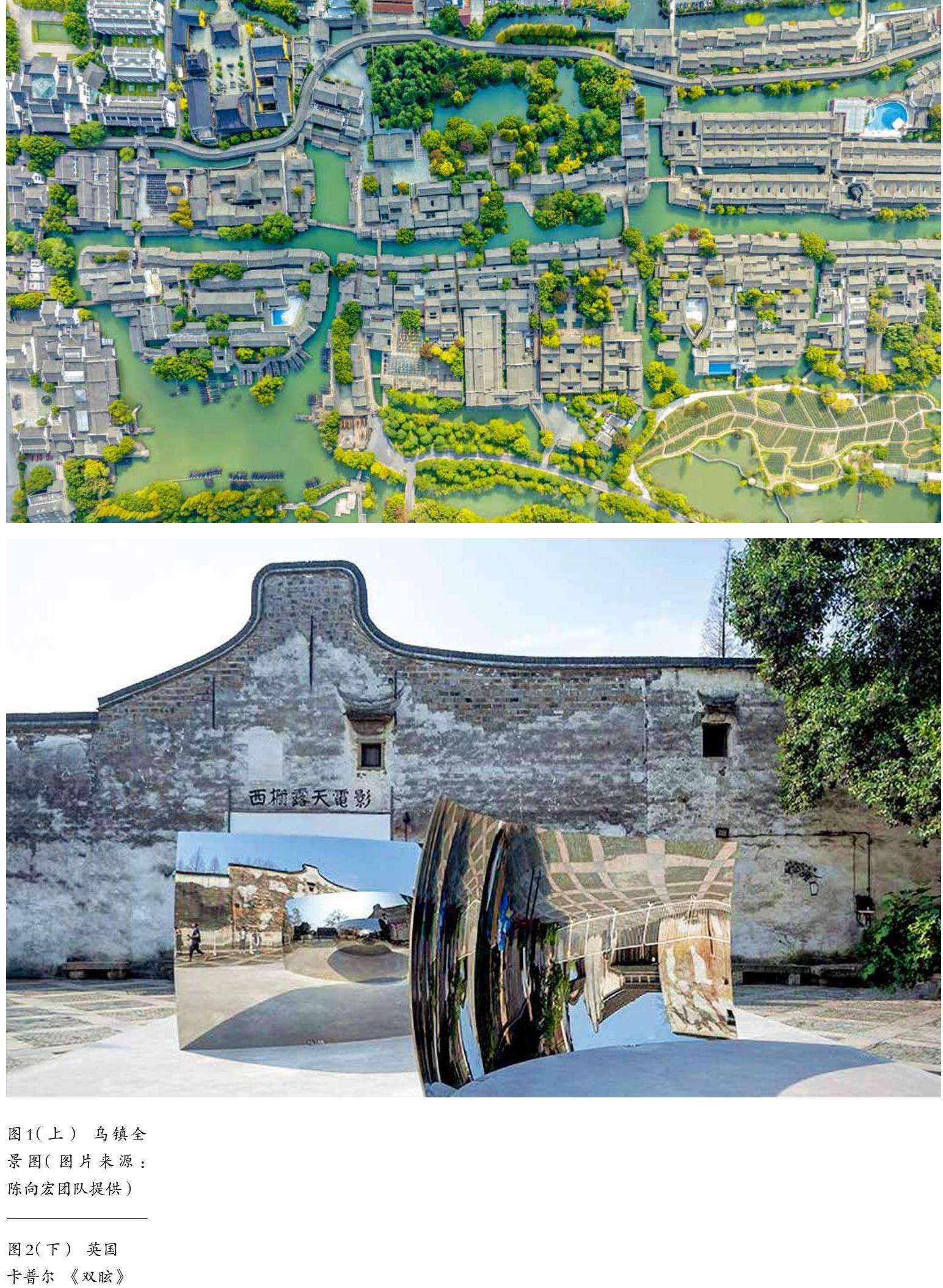

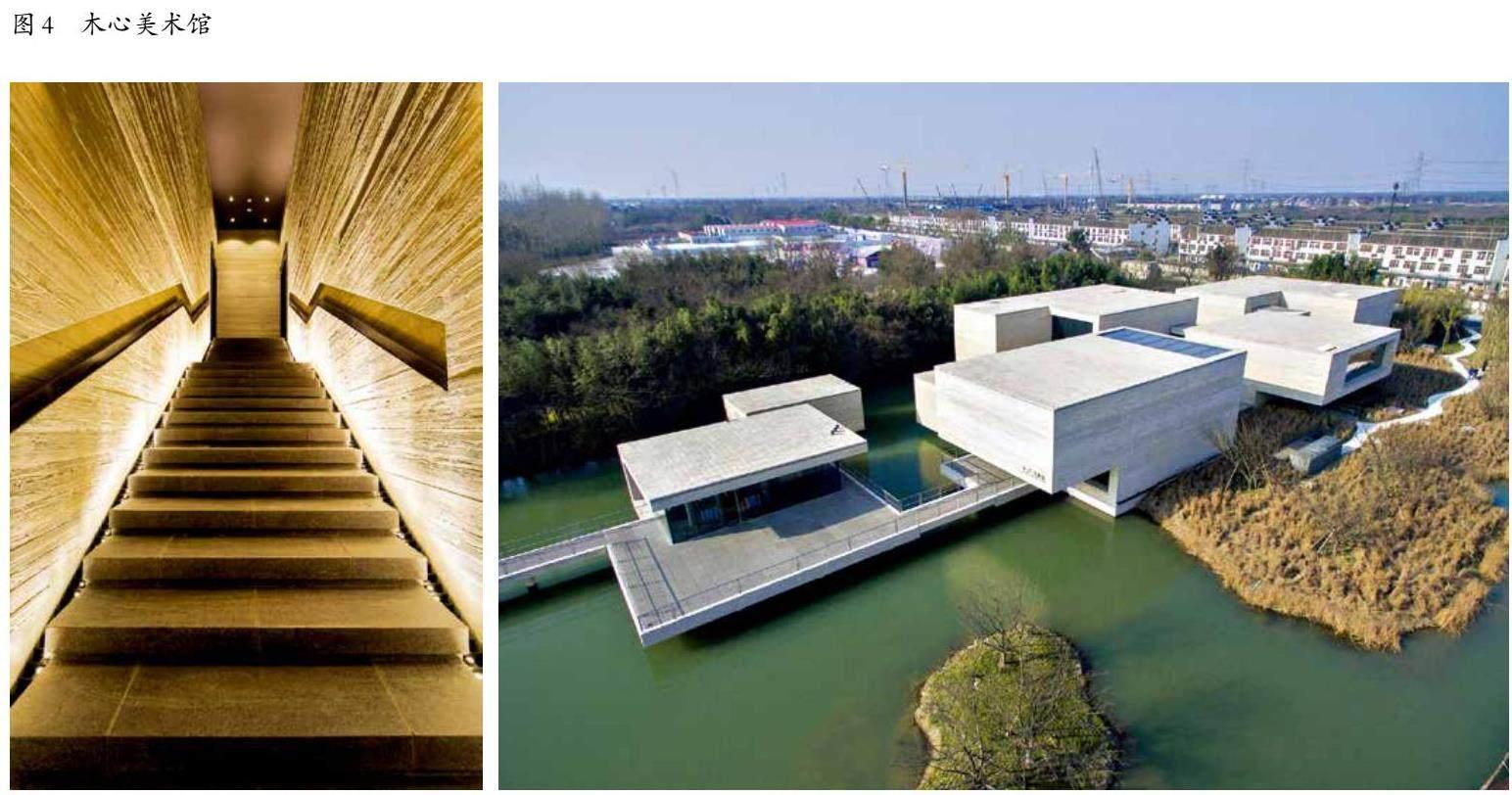

乌镇以其清新雅致的江南水乡特色和厚重 的历史文化底蕴逐渐成为文旅热潮中的佼佼 者,吸引着来自全世界的游客。艺术介入乌镇 发展,为以往主要依靠传统文化产业为支柱的 乌镇带来了新的发展契机。无论是文创产品的 开发、旅游体验的提升还是文旅品质的提高, 都呈现出一种现代化艺术乌镇的新发展趋向, 对乌镇旅游的开发、保护和可持续性发展提供 了新的发展维度。

中国旅游协会副会长,主持乌镇开发工程 的陈向宏曾经说 :“做乌镇的 20 年,只专心做 两件事 :一是做了一个壳,二是往壳里放新东 西。”[3]这个“壳子”显然就是我们看到的“中国 乌镇”,里面装着的东西是多元的、发展的,不 仅装着那些肉眼可见的成果,也装着那些成果 的创造者和规划者留给乌镇的影响。

一、艺术介入乌镇与“旅游 +”模式的确立

乌镇是一个承载着丰富吴越文化内涵的江 南古镇,艺术介入乌镇为当地的旅游业创建了 更加多元的旅游生态。当今的乌镇在世界上享有“中国乌镇”的美誉,这不仅是乌镇特色化品 牌建构的成果,也是乌镇国际化发展的成果。 艺术介入使乌镇不再是普通的江南旅游小 镇,乌镇摇身一变,成了一个蕴藏深厚传统文 化底蕴又兼具国际视野的文明交汇之地。戏剧 节、互联网大会……一系列的不可能在乌镇成 为可能。在众多的不可能中,艺术介入乌镇发 展反而成为水到渠成的可能事件。作为标志性 旅游目的地的乌镇,通过全方位的视觉情境完 美地演绎了人们所构想的江南意象。[4]乌镇贴上艺术的新标签后,就不仅是中国的江南水乡, 也顺势成為艺术思维模式下全球化发展的微缩 景观。

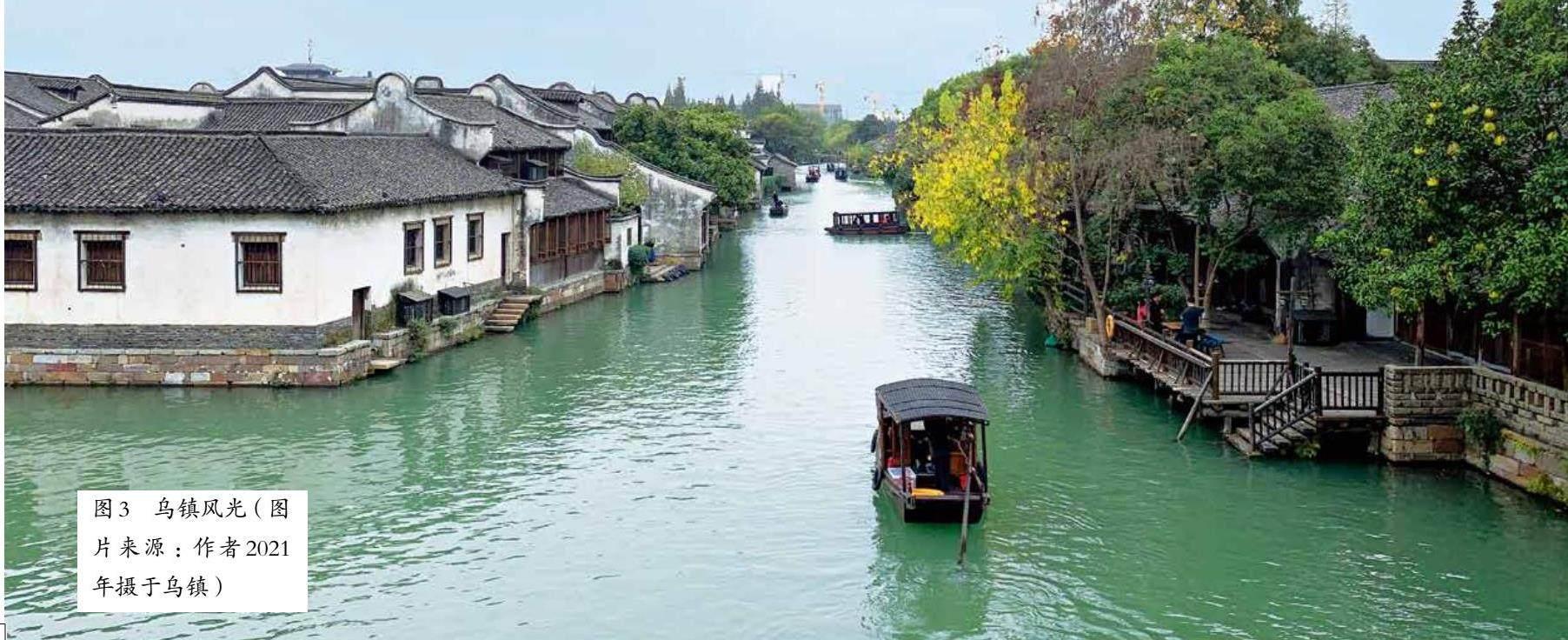

木心美术馆的开放标志着乌镇将与当代 艺术“联姻”。“乌镇国际当代艺术邀请展”(以 下简称“当代艺术邀请展”)预示着艺术介入乌 镇的发展将更加深入。当代艺术邀请展摒弃了 “搭台唱戏”的传统思维模式,力求营造一种 雅俗共赏的大众审美和专业鉴赏之间的平衡。 戏剧、装置、行为艺术……当代艺术邀请展以 多元的艺术形式,吸引了众多世界各地的观众 到此品鉴,增加了游客的多元性,提升了旅游 的品质和效能。例如,英国艺术家安尼施·卡 普尔(Anish Kapoor)的作品《双眩》是众多展 品中的流量担当,每天吸引无数游客驻足观览 和拍照。其以不锈钢为材质构成的倒置、正向 的艺术镜面形式,将江南水乡梦幻婉约之美与 路过的游人映照在一起,通过艺术引发游客的 思考。

艺术介入乌镇旅游发展带来了多种可能 性,使乌镇突破了以往的旅游模式,用特定的 空间、结构将千年古镇的历史痕迹和历史记忆 综合呈现。无论艺术截取或展示的是乌镇的哪 个元素,它所使用的艺术媒介总能与这所古镇 产生同频共振的效应。艺术介入不独立于艺术 的体系之外,而是融入乌镇旅游生态圈的综合 体系中,以“旅游 +”的模式与乌镇产生更多的 关联和互动——这种新的艺术体系成为乌镇传 统语境和文化语境共生下的旅游创造力。

艺术介入乌镇旅游发展,在吸引众多游客、 促进旅游发展的同时,也需要艺术家对乌镇艺 术介入的可持续性“坐镇指挥”。吸引艺术家进 驻对乌镇旅游发展有两方面意义 :第一,艺术 家可为乌镇未来的艺术发展提供源源不断的新 鲜血液,进一步扩充“旅游 +”的横向艺术内容 ; 第二,促进乌镇文化形象的形成,如木心美术 馆的落成就是基于艺术家自身的影响力进行艺 术“再生产”。

在艺术介入的推动下,乌镇从一个江南小 镇变成了一个兼具国际性和艺术性的多元旅游 小镇。通过融合各种赛事 IP、戏剧 IP、地方文化 IP 等元素,乌镇将古老的文化与新兴力量结合 在一起,吸引了商务人士、戏剧爱好者、影视爱 好者、艺术家等多种类型的游客。同时,乌镇从 游客的角度设计和生产了各种类型的商品,也 带动了不同层次的消费服务。“艺术 + 文学 + 时 尚 + 互联网 + 旅游”,这一多元混合的旅游模式 让乌镇游客数量不断上升,结构不断优化,乌 镇游客从最初的水乡文明体验者到后来的某种 艺术爱好者,逐渐演变成现在的覆盖各层次的 人群。

乌 镇 展 现 了 中 国 艺 术、世 界 艺 术,使艺术汇集于此,铸造艺术 小镇,其广泛的影响还将进一 步体现在社会文化层面。对 社会而言,大众审美、社会结构、传统文化等,都是社会发展过程中需要 考虑的问题。后现代主义思潮激发了我们对 传统文艺、本质主义的探讨,让艺术融入生 活,但艺术却变成一种碎片化的存在。当然, 这是时代的反映,我们不能一味地批判这种 现象。犹太裔美国美学家理查德·舒斯特曼 (Richard Shusterman)对于此问题说道 :“尽 管冒着被非审美世界堕落地盗用的风险,艺 术还是应该撤去它那神圣的分隔,进入日常 生活领域,在这里艺术可以作为建构性改革 的指导、范式和推动,而不仅仅是对现实的一 个外来装饰或一个令人向往的想象上的改变, 艺术应更有效地发挥作用。”[5] 如此,艺术需 要发挥“在场”的意义,让大众在生活实践中 感受到艺术的文化性,不因生活琐碎消解了 对文化的追求。乌镇的艺术作品很多都是大 地艺术,突出了艺术与空间环境的关系,并非 以复制的方式满足观众的需求,而是通过观 众与艺术作品的交流,使得观众在生活体验 中感受到文化的气质。

从社会结构的角度来说,“乌镇模式”是介 于传统乡土与现代城市之间的一种社会结构,既 具有传统乡土文化特质,又具有现代商业文明, 所以乌镇的发展态势展现出了我们对社会不同 侧面的思考。从文化的继承与创新的角度来说, 乌镇既展现了对传统文化的继承,又展现了对现 当代艺术的创新表达,这对于我们思考传统与现 代文明如何融合发展具有重要意义。

二、艺术介入乌镇与乌镇文化的新发展

艺术介入乌镇,不仅吸引了众多国内外游 客,而且以独特的方式提升了乌镇文化旅游业 的社会效益和影响力。艺术的独特性造就了乌 镇文化产业模块的多元性,促进文化旅游产业 多业态发展的同时,也为地方社会经济发展创 造了前所未有的条件,为构建和谐社会发挥了 不可或缺的作用。在艺术介入乌镇发展的同时, 许多新专业也应运而生,为艺术领域的专业人 才培养发挥了积极作用。

艺术介入对乌镇社会文化产生的最大影响 表现在艺术的在地性,而在地性使艺术与乌镇 本土文化之间产生了内在关联。以在跨文化交 流方面表现优异的戏剧节为例,戏剧节在体现 艺术元素的同时,将乌镇千年的文化融入其中, 让乌镇得天独厚的人文历史和自然风貌为戏剧 节提供肥沃土壤。通过戏剧节又可以为乌镇凝 聚文化气息,塑造艺术氛围,为千年古镇发展带来新的生机。这场缘起于乌镇的艺术盛宴, 更重要的是体现乌镇的本土文化,使外来艺术 发展成为乌镇本土文化的一部分,从而促进本 土文化走向复兴。[6]

乌镇戏剧节的源起受到黄磊拍摄的《似水 年华》的影响,陈向宏观看之后深有感触,在思 想碰撞之下,乌镇戏剧节开始萌芽。从某种程 度上来说,中国社会大众需要此类狂欢节日, 它比传统的庙会等节日活动更能吸引当代年 轻人的目光,也更能引起世界的关注,成为向 世界展示中国文化的窗口。当然,这不是一蹴 而就的。谈到戏剧节的发展过程时,张晓峰表 示 :“用陈向宏自己的话来讲,国外很多人知道 乌镇的确是因为乌镇戏剧节……刚开始去爱丁 堡戏剧节、阿维尼翁戏剧节参观的时候,当地 的主办方经常是不愿意接待的……后来乌镇戏 剧节把自己的剧目输送到了爱丁堡戏剧节、阿 维尼翁戏剧节,再去参观的时候,反而能够跟 当地的组织平起平坐了,中国的优秀作品也能 输送到他们那里去。”经过这个多元文化融合的 过程,我们可以感受到乌镇发展对于人们的意 义——它不仅仅加强了人们对于原有社会文化 的认可度,也让更多人看到了平时无法随时看 到的文化环境。

艺术介入潜移默化地改变了社会文化的主 体——人,不仅是外来参观乌镇的人,还有乌 镇的本地人。在《旅游古镇游客感知形象评价 及提升策略研究——以桐乡市乌镇为例》中, 研究者杨帆以“旅游古镇游客感知形象评价研 究”为出发点,对乌镇展开了系统的问卷调查, 围绕乌镇全域游客进行抽样采访,抽样采访不 仅能够反映出游客对乌镇的满意度,还是一面 能够照出乌镇居民生活变化的镜子。景区工作 人员多数是乌镇当地居民,当地居民对艺术要 素的理解和接受,间接升华了他们的人生态度 和文艺修养,以致能够更好地认识、解说乌镇 文化,进而培育他们成为乌镇文化的传播者和 发扬者。在谈到当地工作人员的时候,陈向宏 说 :“到我们这里来工作的有下岗工人,有年纪 大的,有偏远农村过来的,不能要求他们每个 人都做得恰到好处,但可以保证他们每一个动 作、每一句话语都出自善良之心。”[7]

志愿者也是映射乌镇发展的一面镜子。志 愿者的态度能反映出乌镇的社会氛围。在乌镇 戏剧节和世界互联网大会召开期间,众多的志 愿者前来帮忙维持秩序,他们“每天重复着相 同的工作,并且时刻保持‘露出八颗牙的标准 微笑和端庄站姿”。[8]

三、艺术介入乌镇与乌镇经济的整合性发展

消费行为与保护原则似乎是矛盾的,但实 际上,消费在当今社会已经不再是一个贬义 词,或者说不是天然带有伤害意味的词汇了。 但不可否认的是,一些促进消费的行为会对古 镇的发展造成一定损伤。回顾乌镇最初的旅游 盈利模式会发现,缺乏艺术和人文气息的纯粹 消费导向是不能盘活一个如此有文化价值的古 镇的。

乌镇最初的盈利模式除住宿外就是商铺收 入,而商铺是需要通过多种分销渠道向客户销 售商品或服务来获得收益的。因此,盈利是商 铺的主要甚至唯一目的,这样一来,对客流量 和消费量的过分在意,就会导致商铺经营者们 不能按照理想的方式运营和保护古镇。这种现 象曾存在于国内各个古镇的发展过程中。商铺 经营者们往往为了获得更多的利润,按照营业 需求对古建筑进行改造。然而对古镇的过度商 业化改造很容易导致一些与古镇文化格格不入 的商品和服务出现,比如网吧、酒吧、奶茶店以 及电子游戏厅等。无疑,上述这些都是城市的 商业设施,与古镇原本的气质不甚相符。如果 完全舍弃上述设施,乌镇就不能够满足多样化 的现代访客的需求。但毫无疑问的是,经过现 代装潢和设计的店铺并不能够完全融入古镇环 境。因此,管理方决定不再随意交付店铺所有 权,而是用旧石料和旧木头统一将整体区域进 行设计和装修,才让游客有了整体的、和谐的 审美体验。

乌镇最初的住宿经营也遇到了这样的问 题。比如,普通酒店的房间毫无乌镇特色,不能 满足那些追寻乡土或者诗意气息的旅游者的需 求。隨后,越来越多“古色古香”的民宿被设计 出来,为更多游客提供了更具沉浸式的居住体 验,刺激了乌镇住宿经济的快速发展。“回归此 岸”是乌村倡导的文化理念,该理念放弃了精 英文化对于彼岸的追求,也放低了人文关怀的时代使命,而是将神圣的文化导入了世俗生活, 通过琐碎的凡间生活,让人感受乡间田园的风 光,真正地实现生命的寄托。乌村可供住宿的 房间有七种主题,即“桃园”“米仓”“渔家”“竹 屋”“磨坊”“酒巷”“知青”,还原了古代农村 晴耕雨读的生活状态,让生命与自然达到高度 融合。

同时,乌镇管理方对于经营者也做了严格要 求。所有民宿都要按照一定的标准进行装修,民 宿中的餐饮和商品价格必须报备,对于菜的分量 也有规定,甚至对于民宿老板也有考核制度。[9] 上述几点只是乌镇前期发展过程中一些简 单的艺术设计案例,以及对乌镇早期的经济模 式的改造和经营管理。而艺术介入为乌镇带来 的更重要的是经济影响。以西栅的旅游要素分 布为例,乌镇的西栅景区的旅游要素整体上呈 现聚集状态,聚集的核心区域大致是乌村、互 联网国际大会、大剧院等艺术介入明显的地区, 也就是说,艺术成果直接影响了景区的旅游要 素的倾斜,也就直接影响了景区布局,而这背 后还是艺术介入能够产生经济价值的缘故。

一系列艺术活动为乌镇旅游产业带来 了 持 续 的 发 展 动 力,使 乌 镇 旅 游 产 业 更 加 完善和丰满,随之而来的则是内在动能的转 换——即可持续发展的艺术文化动能转化为 经济价值的发展势能,带动一系列经济产业 链的发展。从乌镇经济发展的角度分析,外显 经济效益包含艺术纪念品的开发、艺术项目 的落地等直接性消费,内在经济效益体现在 对乌镇品牌的塑造和推广。可知,乌镇经济模 式的构成评价体系突破原有的单一标准向质 量和生态角度转变。

因此,乌镇借助艺术这一媒介,将乌镇旅游 产业进行合理化设置,将旅游与消费之间的供需 关系进行合理评定,使艺术与旅游处于一种生态 可控的合理空间。这主要体现在以下几个方面 : 完善艺术相关的配套及周边设施,深耕乌镇艺术 文旅的品牌质量 ;增强古建筑艺术的文化内涵, 使艺术媒介和商业形态相契合 ;提升艺术媒介 的合理区间,扩大艺术促进经济发展的外在“容积率”[10]。此外,在艺术活动促进乌镇经济延续 性发展方面,地方政府也相继出台相关政策,传 承、挖掘和促进传统文化与现代艺术结合的同 时,统一布局,使艺术与经济充分合理化发展, 并保持长足的可持续发展动力。[11]

艺术活动的成功举办使得“文化乌镇”的形 象深入人心,特别是戏剧节的成功举办,使乌镇 逐渐形成了具有中国特色的戏剧城市品牌。[12] 艺术活动作为独立个体,正在以润物无声的方 式在乌镇慢慢渗透开来,对乌镇的经济发展和 文化传播方式、消费模式带来巨大变化。艺术 活动形式多样性、内容丰富性,使艺术走出“庙 堂”,真正进入大众生活。

艺术活动对乌镇经济影响最具代表性的 是乌镇戏剧节。官方数据显示,在前四届的 戏剧节中共吸引了 700 多人次嘉宾参与、700 多家媒体报道,游客和观众人数更是超过了 百万人次。[13] 据报道,第八届乌镇戏剧节开幕 的一周内,超过两万张的特邀戏剧票就被抢购 一空,而互联网渠道购票数量也突破了 35 万。 这充分表明,戏剧节作为乌镇一张亮丽的名 片,成功塑造了乌镇特色的艺术文化品牌。同 时,作为艺术活动的重要组成部分,戏剧节也 成为乌镇经济转型发展的重要风向标。戏剧节 期间,票房只占据了乌镇经济收入的一部分, 游客进入景区,带动了周边衍生经济体的发 展,如餐饮、住宿等。艺术活动构建乌镇国际 艺术文化属性的同时,也带动了地方经济的飞 速发展。[14]

数据表明,在实施古镇保护与旅游开发后, 乌镇全力建设经济强镇、旅游名镇、文化新镇, 优化产业结构,重点扶持发展旅游业等第三产 业。2016 年,乌镇工农业总产值达到了 91.84 亿 元,地区生产总值达到了 33.15 亿元。其中第一 产业增加值 1.85 亿元,第二产业增加值 13.86 亿 元、第三产业增加值 17.44 亿元,分别占地区生 产总值的 5.58%、41.81% 与 52.61%,财政总收 入 2.82 亿元。[15]

乌镇的规划团队在经济把控方面也处理得 比较好。2007 年,乌镇西栅建成和开放后,乌 镇景区的年游客量超过 900 万人次,旅游年收 入近 20 亿元。陈向宏规划的北京古北水镇开业 以后,古北水镇年游客量超过 250 万人次。2018 年,乌镇旅游营业收入达 190471.92 万元,净利 润达 73376.46 万元,每股收益 1.4675 元,净资 产 478367.19 万元,[16] 古北水镇的旅游收入近 10 亿元。

四、艺术介入乌镇发展的反思

乌镇作为千年文化小镇,以其自身的文化 背景和历史底蕴吸引了全世界众多的游客慕名 而来,艺术介入乌镇发展,为乌镇带来“红利” 的同时,也使得乌镇的商业气息和现代气息越 来越浓厚。与此同时,传统文化遭受严重冲击, 甚至走向没落和消亡。进一步而言,这种现代 文明与傳统文化碰撞带来的现实困境,是传统 文化在艺术介入城镇发展中普遍面临的问题, 也是乌镇发展过程中面临的最大挑战之一。同 时,这也导致了艺术介入乌镇发展的另一个问 题,即可持续发展动力不足。当艺术对自身文 化背景的内化过于肤浅时,如何寻找发展的动 力,尤其是可持续供给的动力就显得更加重要。 实际上,这两个问题是艺术介入城镇发展的本 质问题,也是研究者不可回避的问题。

谈到问题,就不得不谈解决问题的办法, 其实乌镇在发展过程中不断产生问题,也不断 在解决问题。正是一次次问题的解决,让乌镇 一次次新生。

不难发现,乌镇的发展参考了许多案例, 不仅有阿维尼翁戏剧节这样的正面案例,也有 许多在开发和设计者心目中不那么成功的案 例。开发者给乌镇的酱坊、铁器坊等做了功能 区,比如游客可以在乌镇坊真实地体验酱的发酵过程。这种真实的展示让乌镇的特色极具活力, 既能增加乌镇特色,又能避免简单的同质化竞争 带来的枯燥乏味的体验,而且还可以联动相关产 业,拓展旅游产品的开发。乌镇的发展离不开一 次次诸如此类的改进和提升。

通过上述考察,笔者认为针对艺术介入乌 镇发展带来的问题,可以从以下几个方面进行 改进和提升 :

第一,深耕本土文化,塑造优势旅游衍生 品。乌镇要依托自身的品牌影响力和文化价值, 围绕活态文化品牌,借助艺术的力量,打造特 色文化形象,丰富传统文化中古典的继承和发 扬方式,将传统文化的遗风和内蕴完美呈现 ; 要合理规划发展模式,贴近旅游者的实际需求, 倾听来自各方的合理意见,保持艺术介入可能 带来的文化更新现状的同时,努力保留本土艺 术的固有乡土气息 ;要充分展现自身文化优势, 促进旅游产品的多元性产出。

第二,立足文化发展势能,缔造文化圈层 效应。乌镇兴于自身文化特色底蕴,这种自身 文化动力即便是在日趋现代化的今天,依旧保 持强劲的发展势能,这是由千百年来乌镇地域 特色文化辐射下的生态文化圈所构成的。传统 艺术、现代艺术、经济、文化与科技汇集于此, 为乌镇的行业发展和未来商贸格局的设定培育 了丰厚的土壤。同时,这也使得乌镇焕发新生, 走出国门,迈向世界。

第三,立足乌镇风貌,构建立体式、层级式 发展模式。目前,乌镇发展模式对旅游者的吸 引力有所下降的主要原因是旅游同质化现象凸 显,逐渐偏离乌镇自身的原始风貌和特点。同 质化现象的出现,容易使人产生审美疲劳和视 觉乏味,进而对乌镇的“风貌”失去兴趣。因此, 应该立足乌镇自身风貌、传统文化、人文风情 等,在传承的基础上进行发展和弘扬,并推动 立体式、可持续性发展模式,拓展层级发展模 式空间,避免艺术介入乌镇带来的单一性和片 面性发展模式的产生。

第四,整合文化资源,彰显乌镇特色。国 内研究小城镇问题的专家乔润令认为,让特色小镇拥有竞争力才是小镇发展过程中所要追求 的。[17]乌镇的历史文化遗迹丰富,这也是其受 到国内外游客喜欢的重要原因之一,同时也是 乌镇自身发展的内在核心动力。面对艺术介入 的发展趋势,乌镇在发展和增益的同时,应该 尊重历史,保持现状,修旧如故,保留其古色古 香的韵味。同时整合多方资源,使原有的乌镇 文化气息和风貌凸显本来的价值和灵魂,杜绝 加重纯商业气息,避免“买卖”场所效应的产生。 唯有构建乌镇特色文化产业链才能彰显乌镇的 内在精神品质。针对这一点,陈向宏曾经提到 过一个生动的例子 :对于同一种商品,在乌镇 西栅就只允许有一家,其目的就是为了避免恶 性竞争。甚至为了避免这种情况的出现,在乌 镇第二期,基本所有的承租户都是由他们发工 资,商铺老板亏了钱,他们还会补贴。[18] 采取 这种方式就是为了杜绝过度的商业气息熏染乌 镇,让乌镇的特色产业真正发光。

总之,乌镇需要以文化主题为立足点,既 要保证其“原真性”,凸显其田园式生活的意义, 又要有国际化视野,将其打造成具有中国特色, 又与世界接轨的古镇。如此,乌镇既能继承传 统文化,又能杜绝商业熏染,实现可持续发展, 吸引更多不同层次的游客。

注释:

[1]LEFEBVRE H. Critique of Everyday Life, Volume 1: Introduction.[M]London: Verso,1991.

[2]GRATION D, ARCODIA C, RACITI M. The Blended Festivalscape and Its Sustainability at Nonurban Festivals.[J]Event Management,2011,15(4),343-359.

[3] 陈向宏 . 从无名小镇到世界名片,乌镇这样打造 独 特 用 户 体 验 .(2017-07-18)[2024-02-08].https:// baijiahao.baidu.com/s?id=1573242662205831&wfr=spid er&for=pc.

[4] 裴刚 .“旅游 +”模式,公共艺术介入小城镇的新 路 径 .(2016-03-30)[2024-02-08].https://www.toutiao. com/article/6267589814032810242/?wid=171107018 3237.

[5] 舒斯特曼 . 实用主义美学 [M]. 彭锋 , 译 . 北京 : 商 务印书馆 ,2002:38-39.

[6] 宋豆豆 . 浅析艺术节对乡村小镇的作用 [J]. 商业 文化 ,2022(11):118-119.

[7] 张子昂 , 梁增贤 , 保继刚 . 乌镇模式的迪士尼化特 征与形成机制 [J]. 人文地理 ,2021,36(6):166-172.

[8] 浙江省桐鄉市乌镇志编纂委员会 . 乌镇志 [M]. 北 京 : 方志出版社 ,2017:182.

[9] 同 [7]。

[10] 容积率一般情况下指某一基地范围内,地面以 上各类建筑的建筑面积总和与基地面积的比值。此 处借用此术语,旨在体现艺术在乌镇发展过程中与 促进乌镇发展各因素之间的内在尺度关系。

[11] 章瑾 , 司舵 . 基于传统文化维系的乌镇旅游经济 发展研究 [J]. 商讯 ,2021(31):14-16.

[12] 乌 镇 戏 剧 节 : 文 化 导 向 性 的 旅 游 开 发 新 模 式 .(2018-08-18)[2024-02-08].https://www.meipian. cn/1j2wbnee.

[13] 文化乌镇:何以具有如此的市场魅力? (2018- 10-27)[2024-02-08].https://www.sohu.com/ a/271717620_488939.

[14] 周志军 . 一个艺术节能带来什么 [EB/OL].(2021- 11-07)[2024-02-08].https://baijiahao.baidu.com/s?id= 1715701458263267794&wfr=spider&for=pc.

[15] 同 [8],第 41 页。

[16] 周人果 . 乌镇、古北水镇“操盘手”陈向宏 接受南方+记者专访,谈乌镇的“真”与“假”. (2019-04-28)[2024-02-08].http://pc.nfapp.southcn. com/1206/2167052.html.

[17] 乔润令 . 既好看 , 又能赚钱 , 才是最好的特色小 镇 [J]. 房地产导刊 ,2017(11)24-25.

[18] 本刊编辑 .“乌镇总设计师”陈向宏 [J]. 商周 刊 ,2014(24):68-71.