AI 时代精神性消费的伦理困境:过度包装的悖论

苏刚

摘要:随着当下人们对审美体验、情感交流和个性化等需求的增加,产品的过度包装和资源 浪费成为设计领域的显著问题。同时,产品包装由实用功能的载体转化为精神消费的载体, 体现出消费文化中关于平衡商品情感价值与物质价值的悖论。本文重点探讨 AI(Artificial Intelligence,人工智能)时代过度包装与精神性消费的关系,揭示物质性消费与精神性消费界 限的模糊性,以及“过度包装”在精神性消费伦理困境中显现出来的悖论性。在此认识的基础上, 又进一步讨论 AI 技术如何加剧消费行为的符号化和情感化等问题,指出平衡物质需求与精神需 求的重要性。

关键词:AI 时代精神性消费伦理困境过度包装设计的度

如今,随着消费者越来越追求能够提供个 性化体验、情感满足和社会归属感的产品,精 神性消费成为一个重要的研究维度。AI 技术的 发展进一步推动了精神性消费的发展,即通过 数据分析和个性化推荐,改变了消费者的购买 行为,加深了其对精神性满足的追求。然而,精 神性消费需求的提升也引发了新的伦理问题, 尤其是过度包装的现象,导致人们的精神追求 与避免资源浪费、环境影响的提议之间形成一 种矛盾关系。从传统的视角出发,过度包装因 浪费资源而常常受到批评 ;而在 AI 技术日益渗 透的当下社会中,过度包装却反映出了物质消 费与精神需求之间的复杂互动。最终,过度包 装在“资源浪费”与“精神需求”的两种评价之 间形成了一种悖论。本文特别要探讨的是,在 AI 技术的推动下,我们该如何理解和应对过度 包装背后的精神性消费动机。

一、AI 时代精神性消费的思想根源及其特征

(一)AI 时代精神性消费的思想根源

一直以来,理性崇拜貫穿了古代西方学术 史。例如,柏拉图在《蒂迈欧篇》(Timaeus)中 将人的灵魂分为理性与非理性(情感、欲望与 意志),非理性部分是“恶劣部分”,因而其认为 真正的德性是用理性压制非理性。从此,柏拉 图为理性与非理性在西方哲学中的结构性关系 奠定了根基。随后,希腊哲学家芝诺(Zeno)在 雅典创立斯多葛学派(the Stoicism),强调对理 性和自然法则的遵循。从勒内·笛卡尔(Rene Descartes)的理性与情感二分的观念到西格蒙 德·弗洛伊德(Sigmund Freud)将理性泛化并且凌驾于情感之上,理性成为西方哲学视野中 的主流线索。

然而,随着晚期资本主义向后福特主义 (Post-fordism)[1]、新 自 由 主 义(Neoliberalism) 的演进,激情等情感逐渐从理性的束缚中解放 出来,“逻各斯现代性”逐渐转化为“爱洛斯现代性”[2]。与此同时,弗里德里希·威廉·尼采 (Friedrich Wilhelm Nietzsche)的权力意志论、伊 曼努尔·康德(Immanuel Kant)的道德情感理 论、马丁·海德格尔(Martin Heidegger)的现身 情态思想与吉尔·德勒兹(Gilles Deleuze)的情 动理论也在一定程度上催生了西方人文学界的 情感转向。当非理性的情感活动不再作为理性 的对立物而被压抑时,精神便名正言顺地获得 了消费的权利。于是就像鲍德利亚指出的那样, 现代社会的消费实际上已经超出实际需求的满 足而变成了符号化的物品、符号化的服务消费。 而 AI 时代的到来加剧了由物质性消费向精神性 消费的转变 :人们购买某种商品或服务主要不 是为了它的实用价值,而是为了寻找某种“感 觉”,追求某种“意义”。

(二)AI 时代精神性消费特征的形成

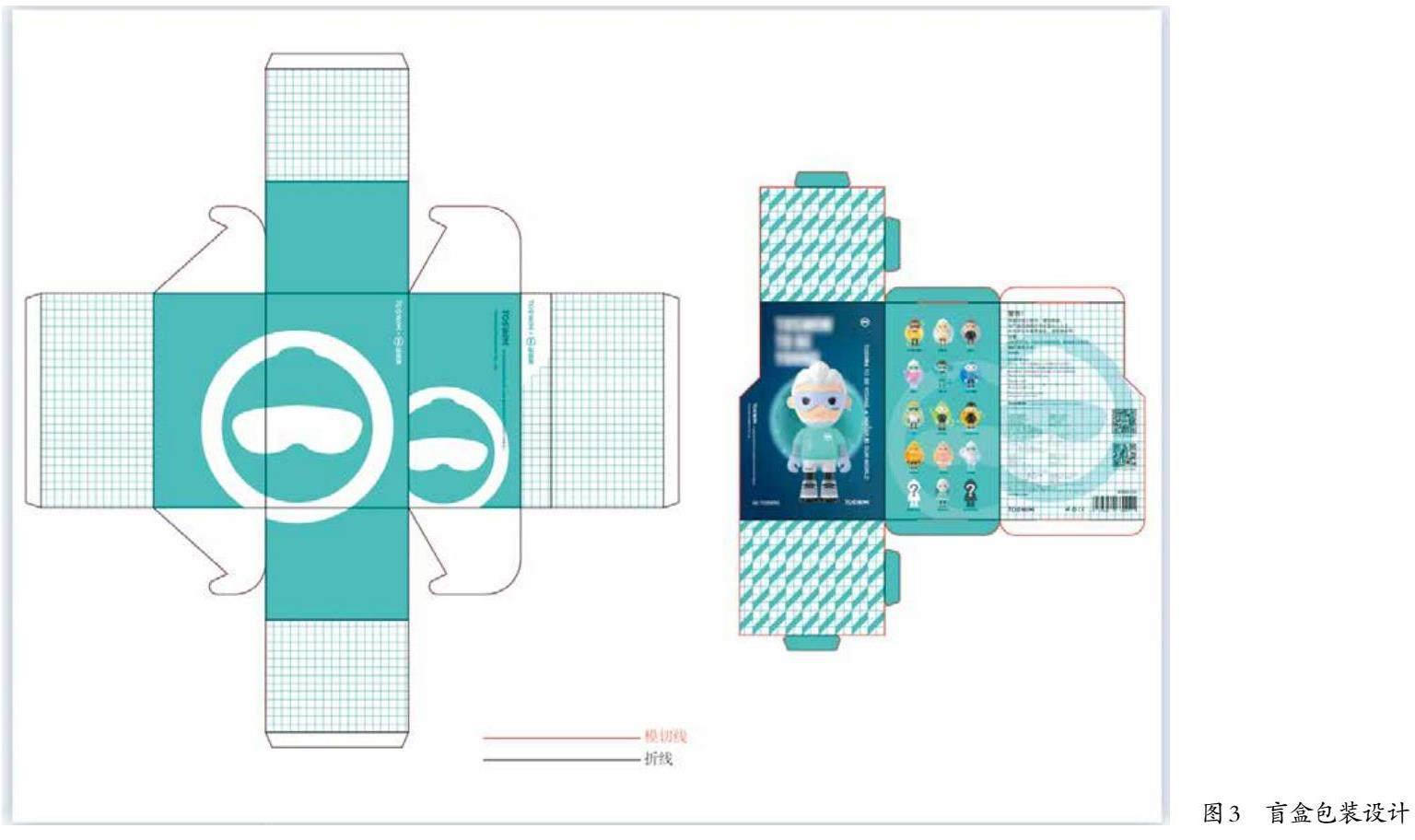

根据马斯洛需求层次理论,人在满足了较 低层次的需求后,会转向更高层次的需要。在 该需求层次理论中,生理需要和安全需要是物 质性的,归属需要、尊重需要和自我实现需要 则是精神性的,为了满足这些精神需求而进行 的消费属于精神性消费。在生产力低下的时代 里,精神性消费往往被物质性消费的基本需求 所压制。在 AI 时代,通过精神价值消费来愉悦 自我、满足自我、实现自我正成为一种普遍的 趋势。例如,电子游戏以满足人们的探索欲、控 制欲和胜利欲为精神消费内容,让参与者获得 精神上的快感。再如,近年风靡的盲盒,以激发 儿童的探索欲、满足儿童的好奇心为精神消费 内容而广受欢迎。值得注意的是,其包装的功 能主要是营造一种神秘感。

在 AI 时代,精神性消费特征的形成体现为 技术革新与社会经济环境变化的双重影响。首 先,技术的进步,尤其是人工智能、大数据和云 计算的发展,极大地促进了商品和服务的个性 化生产与发展,满足了消费者的需求。其次,由 于数据驱动的个性化服务成为可能,企业能够通过数据分析,如消费者购买和搜索数据,精 准预测消费者偏好,实现产品和服务的定制化 推荐。这促使消费者越来越倾向于通过数字化 平台进行消费,同时追求更加便捷和高层次的 消费体验。最后,新兴消费模式如共享经济、订 阅服务等的出现,进一步促进了消费者对灵活 性和个性化服务的追求。这些导致精神性需求 产生的因素共同塑造了 AI 时代独特的消费格 局,预示了未来消费市场上物质性消费与精神 性消费此消彼长的发展趋势。

二、“过度包装”的概念分析

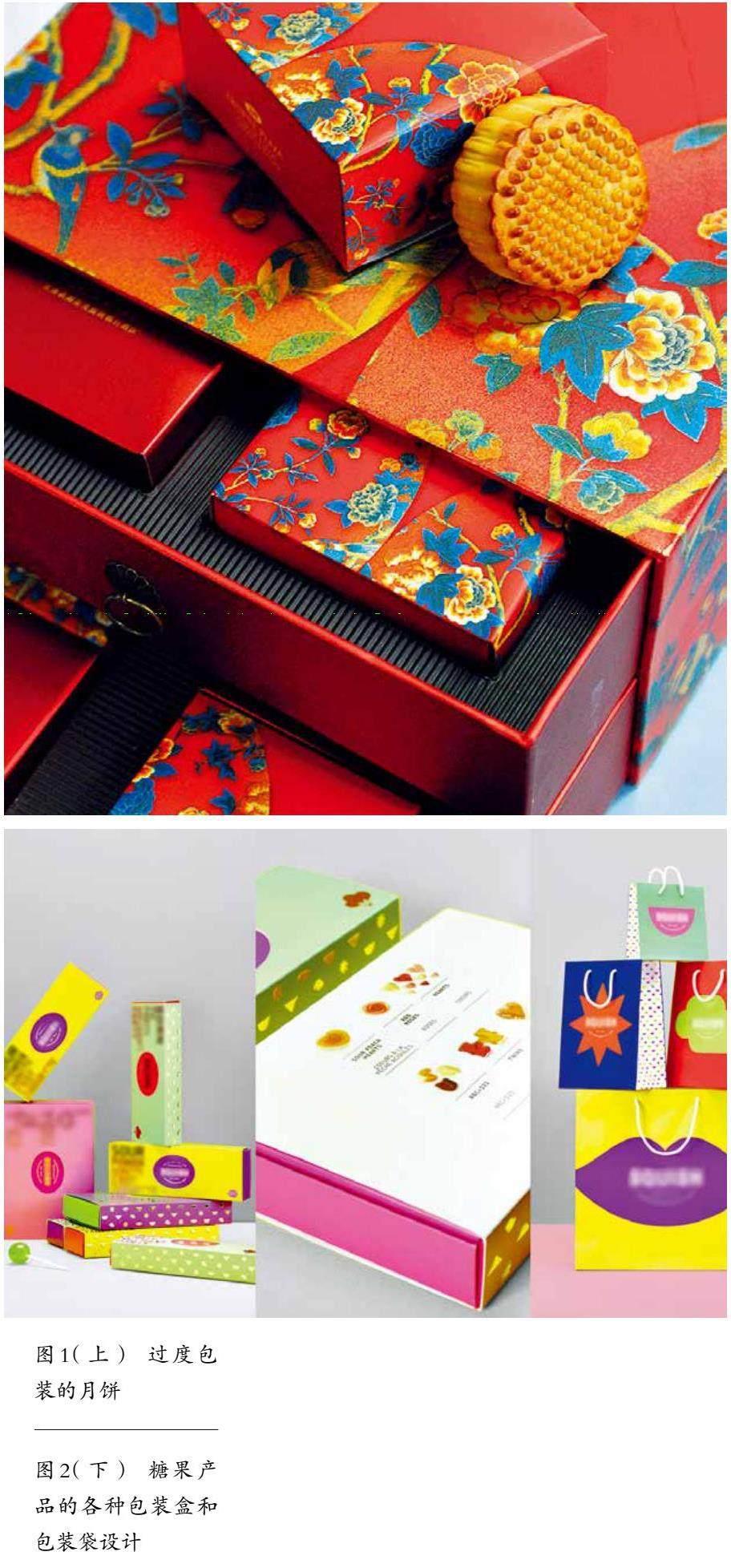

随着生产力的发展、科技的进步和经济的 繁荣,人们的物质性消费得到基本满足,精神 性消费受到前所未有的重视,商品包装的差异 化、品牌个性化和营销的人性化便日益加强, 从而促使所谓“过度包装”现象的产生。

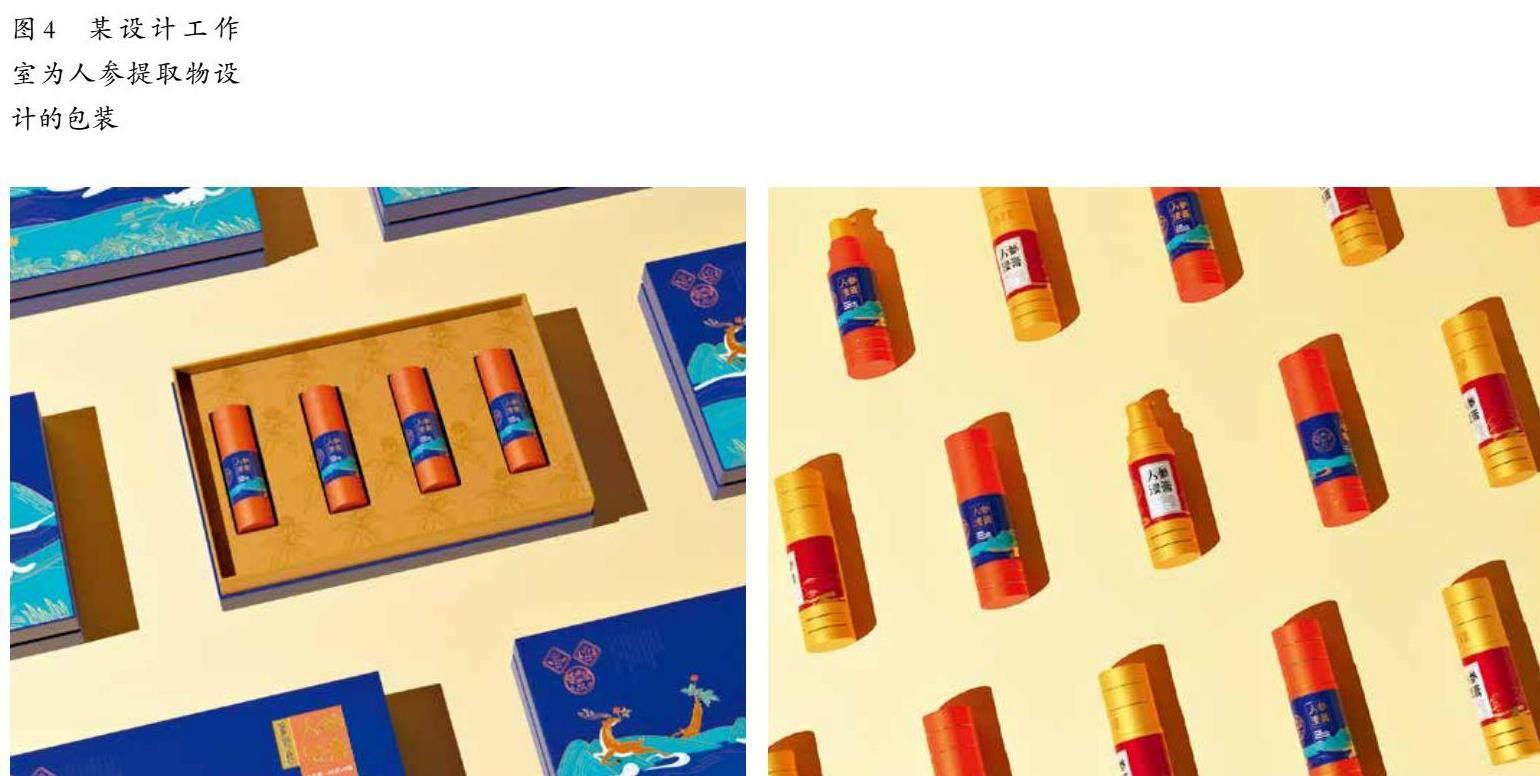

过度包装的典型案例就是吉林省盛产的人 参包装。最开始,该地区的人参曾以 30 千克的 包装出售,后来改为 5 千克的小包装,每千克售 价提高 30%。随后商家将注意力转向外包装设 计,在每根人参上系一红锦绳,装在一个锦盒 里,售价再翻倍。在这之后商家将人参切片整 理后放入包装盒内,并设计透明的窗口加以展 示,价格再次上升。再后来又将人参磨成粉,装 入胶囊后放入小包装盒里,若干小包装盒再装 入一个大锦盒,大锦盒再装入一个锦袋,从而 营造一种高级感,迎合消费者的需求。从物质 性消费的角度来看,这种更新包装的过程显然 是不利于消费者的,因为在同样的价格下,物 质性消费的内容大大减少。然而,从精神性消 费的角度来看,消费者是以物质性的消费份额 换取了精神性消费的份额,获得了精神上的满 足感。

“过度包装”并非某一特定时期的产物,早 在先秦时代就流传的“买椟还珠”的故事,便是 一个典型的“包装过度”的案例。该故事出自战 国时期韩非的《韩非子·外储说左上》:“楚人 有卖其珠于郑者,为木兰之柜,薰以桂椒,缀以珠玉,饰以玫瑰,辑以翡翠。郑人买其椟而还其 珠。此可谓善卖椟矣,未可谓善鬻珠也。今世之 谈也,皆道辩说文辞之言,人主览其文而忘有 用。”以理性的视角来看,宝珠的价值大于盒子, 但是对于买椟还珠的人来讲,精美的盒子才是 他所需要的东西。

“买椟还珠”并非一种“非理性消费”,而是 有着明确的精神性消费指向。精神性消费也并 非孤例,《论语·乡党》载 :“食不厌精,脍不厌 细。”这说明饮食的精品意识作为一种文化精神, 在当时已经广泛、深入地渗透在孔子的饮食活动 中,这句话也表达了孔子的精神性消费需求。

三、需深入全面理解“过度包装”中的“度”

在广泛的语境中,“度”一词涵盖了限度或 程度的含义,即指事物发展或变化的程度、强度 或范围等。此外,“度”也作为质的标准,用于指 代行为或决策的适当标准。产品包装的“度”被 视为质的标准,用于度量产品品质。如若没有对 “度”的明确定义,“过度”就会变得难以界定。

一个国家颁布的包装法令是消费者、生产 者和管理者对“度”达成共识的体现。加拿大于 1990 年颁布了《包装议定书》和《加拿大优选包 装法规》;德国于 1991 年颁布了《包装法令》;奥地利和荷兰于 1993 年分别通过了《联邦废物 管理计划》和《包装盟约》,目的在于进行废物 管理、减少包装材料损耗 ;法国于 1993 年和 1994 年分别颁布了《包装法规》和《运输包装法 规》;澳大利亚政府则制定了限制各種包装空 间不得超过包装体积 25% 的规定。

我国在这方面起步相对较晚。2021 年,我 国国家市场监督管理总局和国家标准化管理委 员会批准发布了《限制商品过度包装要求 食品 和化妆品》(GB 23350—2021)的国家标准。该 标准明确规定了 4 个方面 :一是减少包装层数, 最多不超过三层 ;二是压缩包装空隙,通过必 要空间系数反映包装紧凑程度 ;三是降低包装 成本,对高价商品的包装成本占比有所调整 ; 四是严格混装要求,规定一种商品不得与其他 产品混装,且不得与价格超过自身的其他产品 混装。从 2021 年开始,这一标准为我国判断产 品是否过度包装提供了依据。

然而,在产品的包装设计中,对于物质性 的、可衡量的“度”而言,精神性消费需求的“度” 难以明确定义。确切来说,产品包装分为“包” 和“装”两部分,分别对应着包装的实用功能和 审美功能,以及消费的物质性消费和精神性消 费。“包”需要解决包装的实用功能,如装纳、 保护商品,并考虑运输、展示、提拎等功能 ;而“装”是指装饰,具有提升符号价值、改进符号 认知、促进情感交流、提升品牌档次、满足精神 需求、吸引购买力等功能。法国哲学家让·鲍 德里亚(Jean Baudrillard)在《消费社会》中指出 : “符号本身是有价值的,人们消费商品并非只是 为了获取物体的使用价值,更重要的是消费承 载于商品中所代表的社会地位和权力等因素的 符号价值。”可知,精神性消费与物质性消费是 密不可分的。因此,很多观点试图单纯地从物 质角度定义“过度包装”,显然忽略了精神性消 费的层面以及消费的复合性本质。

此外,所谓的“过度包装”论其实忽略了市 场经济的一个重要原则 :如果包装或商品无法畅 销、无法实现盈利,它必然会被淘汰,因为资本 不可能在亏本的情况下持续经营。因此,很多被 定义为“过度”的包装,之所以持续出现在市场 上,必定受到一部分消费者的欢迎。这也是需要 被深入分析和看待的一个层面。总而言之,单纯 从物质性消费的层面出发提出“过度包装”的观 点,在当下呈现出一种悖论性质,即以物质性消 费来衡量精神性消费而忽视了精神需求的层面。

四、要辨别精神性消费的动机

AI 时代的精神性消费是指在 AI 技术广泛 应用的背景下,消费者越来越倾向于购买能够 提供精神满足或个人成长体验的产品和服务, 而不仅仅追求物质层面的满足。在鲍德里亚看 来,当下已经从过去马克思关注的生产主导社 会转变为消费主导社会,即以前处于支配地位 的“生产”逐渐被“消费”所取代。然而,这并不 影响物质价值与精神价值在同一商品中共存, 只是在基本满足物质需求的前提下,消费者的 精神需求比以往更加强烈。而过度包装只是以 物质性消费需求的单一标准,努力去迎合精神 性消费需求的一种表现。这样的努力虽然在一 定程度上彰显了包装设计者对人们日益高涨的 精神需求的重视和关注,但也体现出其对精神 消费在理解和认识上的局限性。

因此,在试图满足消费者的精神需求的设 计过程中,应该充分分析和理解精神性消费的 真实动机。对此,笔者认为不得不指出的是,消 费者多元化的情感需求或许亦受到资本操作的 影响,其未必是真实、自由的,而更多的是由工 业社会中的虚拟情感构建而成的。这是如今设 计师、产品生产者尤其需要注意分析和辨别的。 总之,包装设计师需要提升自身的判断力、认 知力和理解力,并通过设计工作对消费者的精 神需求加以良性引导。

五、结语

随着社会发展和技术进步,人们的消费需 求不再局限于物质层面,而是向精神层面转移。 然而,传统的理性主义物质消费观念却未能适 应这一变化,导致了“过度包装”的悖论。这一 现象警示着,设计者的观念需要与时俱进,以 更好地满足人们日益多样化的需求。在未来, 包装设计者需要更加重视精神价值,以及精神 性消费行为背后的意义和动机。只有这样,才 能真正跳出“过度设计”的怪圈,找到“物质” 和“精神”的平衡关系,设计出真正能够满足消 费者精神需求的产品包装。

注释:

[1]后福特主义是指以满足个性化需求为目的,以信 息和通信技术为基础,生产过程和劳动关系都具有 灵活性(弹性)的生产模式。

[2]“逻各斯”代表理性、逻辑,“爱洛斯”代表感性、 情感。从“逻各斯现代性”到“爱洛斯现代性”的这种 转化,指的是从强调理性和客观知识向关注人的情 感的主观体验的转变。