浅谈明代给事中选任制度之演变

【摘要】明代设立六科给事中以监察百官。其选任,明初至成化间“三途并举”,北方籍给事中在人数构成上居于优势地位。但随着科举制度的发展,自弘正后给事中的选任尤重进士。至嘉靖朝,给事中几乎皆为进士出身。给事中选任制度的变化,导致科举发达的南方籍给事中在人数构成中逐渐占据多数,其与北方籍给事中人数对比上的变化,启嘉靖朝给事中派别门户之争。其后,给事中多依附于以籍贯为纽带的地域利益集团,不仅没有振奋纲纪,维持朝政,反而沦为各党争权夺利、排除异己的工具,对明代政局产生了深远影响。

【关键词】给事中;选任;出身;籍贯

【中图分类号】K248 【文献标识码】A 【文章编号】2097-2261(2024)08-0010-04

【DOI】10.20133/j.cnki.CN42-1932/G1.2024.08.003

明初,明太祖设给六科给事中监察百官,“我朝始分为六科,科设都给事中、左右给事中。给事中随其科事繁简而设员。凡章奏出入咸必经由,有所违失抵牾,更易紊乱,皆有封驳,不持此也。凡朝政之得失,百官之贤佞,皆许联署以闻”[1]1696。其选任,明初至成化间“三途并举”[2]1659,凡进士、举贡、监生皆重选补,使北方籍给事中在数量上居于优势地位,这是明初打击南方地主政治势力的表现。

但随着科举制度的发展,自弘正后尤重进士。至嘉靖朝,给事中几乎皆为进士出身,导致科举发达的南方籍给事中数量占据多数。这种变化,一方面改变了明初给事中选任之格局,又启南北方籍给事中门户之争,导致明中后期给事中依附权宦、参与党争,多依附于以籍贯为纽带的地域利益集团,不仅没有振奋纲纪,维持朝政,反而沦为各党争权夺利、排除异己的工具,对明代政局产生了深远影响。

长期以来,学界对给事中参与党争、影响明代政局的研究较为深入,并取得了丰硕成果。但给事中为何先启门户之争?为何成为党争的工具?诸多问题还有进一步探究的必要。

而就给事中选任的历史演变进行探究,或可从制度根源方面给我们些许新的启发。

一、明代给事中选任中出身的影响变化

关于给事中的选任,《明史》中记载:“明初至天顺、成化间,进士、举贡、监生皆重选补。其迁擢者,推官、知县而外,或由学官。其后监生及新科进士皆不得与……嘉靖、万历间,常令部曹不许改科道,后亦间行之。举贡、推、知,例得与进士同考选,大抵仅四之一。嘉靖间,尝段话令监生与选。已罢不行。万历中,百度废驰。”[1]1718科道官给事中和御史明初至天顺、成化时期,进士、举贡、监生都看中补选。等到了嘉靖万历年间,举贡、推官和知县,通常与进士一起进行考核选补,大多数情况下,只有四分之一能够通过。在嘉靖年间,曾经有过一段时间允许监生参与选补,这一政策随后便被废弃。等到了万历年间,政务废弃懈怠,更是难以继续。从这段话可见明代给事中选任制度之历史演变。

明初,给事中选任施行“三途并举”,即进士、举贡、监生等多种人才选拔方式并行。此外推官、知县和学官也可充任给事中。因此,在明初给事中的构成中,并不独重进士。据统计,洪武年间给事中共256人,其中进士出身55人,占比21.5%;举贡出身者共72人,占比28%;监生23人,占比9%;无功名者11人,占比11%;功名不明者57人,占比22.4%。即使将功名不明者之57人作为进士来计算,进士出身的给事中也仅占总数的43.9%。而实际上,进士出身的给事中所占比例应远低于此。

但随着科举考试的制度化,进士出身的官员数量也越来越多,加之进士整体素质要高于举荐、吏员出身之人,因而在人才的选拔和官员的任用上也越来越倾向于科举进士。自宣德年间开始,“非进士不入翰林,非翰林不入内阁。南北礼部尚书、侍郎及吏部右侍郎,非翰林不任” [1]1695,官员的选任就已经侧重于科举进士。自从弘治、正德年间开始,科道的资格开始受到限制。虽然举贡与进士并列为正途,但在地位上却相对较低,同进士相比无异于天壤之别[1]1717。明代的官员选拔和任用越来越偏向于科举进士,对给事中选任制度也产生了影响。

明初选拔给事中“祖宗旧制,凡御史、给事中缺,止于进士内年二十以上者选补”[3]174,“故事,台省有缺,选博士等官充之”[4]206。而至嘉靖朝,给事中已皆为进士出身。给事中不仅需要规谏皇帝、监察官员,其职权还包括封驳章奏“诏旨必由六科,诸司使的奉行,脱有未当,许封还奏”[1]2153。正是由于给事中事权如此之重,因而给事中的选拔标准也变得更加严格,相较于其他选拔标准,科举制度无疑更能提供素质较好的高水平人才,因此到明中叶,绝大多数给事中都是由进士中选拔而来。

据《明史》统计,嘉靖年间六科给事中共199人,目前可确认进士出身有193人,出身不明的6人,进士出身的给事中已经占据绝大多数,给事中几乎皆为进士。虽不能涵盖嘉靖朝所有的给事中,但《明史》所选取的给事中都是具有代表性的人物,可作为一个覆盖面较广的抽样。

嘉靖帝即位后,想恢復明初给事中选任制度,拓展给事中的选任来源,扩大自己在给事中群体中的影响力,遂下诏“祖宗朝虽定科举岁贡之法,犹有荐举之例并列三途,自夫科举之法重,而尤以偏用进士为重,而岁贡之法遂轻,荐举之路已尽塞矣……旧典备细,开具奏请定夺,务要科举岁贡荐举三途并举,但有真才实德者不拘近年,资格一体,不次擢用”[5]2846。次年又下诏,将举人、岁贡和监生中的有才干的人将被一起考选为给事中御史,并在京城担任职务[6]32。但这些诏令最终都没能实施,“第本部行取惟据抚按旌荐,乃迩来抚按所荐者,进士常十之七八,举人才百之二三,岁贡则绝不齿及。虽欲并用,何所凭据?即使别加咨访,恐亦不能尽真”[6]3237。嘉靖朝时,给事中由科举进士担任已成传统,嘉靖帝想依靠政令将“三途并举”制度重拾,改变选官“独重进士”的风气,使之重回明代初期的官员选任多元化状态,但这不过是他的一厢情愿的想法,并无实现的可能。

二、明代给事中选任中籍贯的影响变化

明初官员的选任,并不拘于进士一途。一方面是王朝初建,科举初行,难以选拔符合高素质官员;另一方面则是明太祖出于巩固政权的目的,在政治上打压江南地主势力,使南方不能发挥在科举文教方面的传统优势,缩减北方与南方之间政治力量的差距,维持朝政的平衡。但随着王朝统治的稳定,科举制度不断发展,科举人才的不断涌现,国家对科举人才也愈发倚重。尤其科道官“国家毗倚甚重”[7]475,因而给事中的选拔“尤重进士”,与明代选官的转变过程是一致的。但这种变化,改变了明初以来给事中籍贯构成的格局。

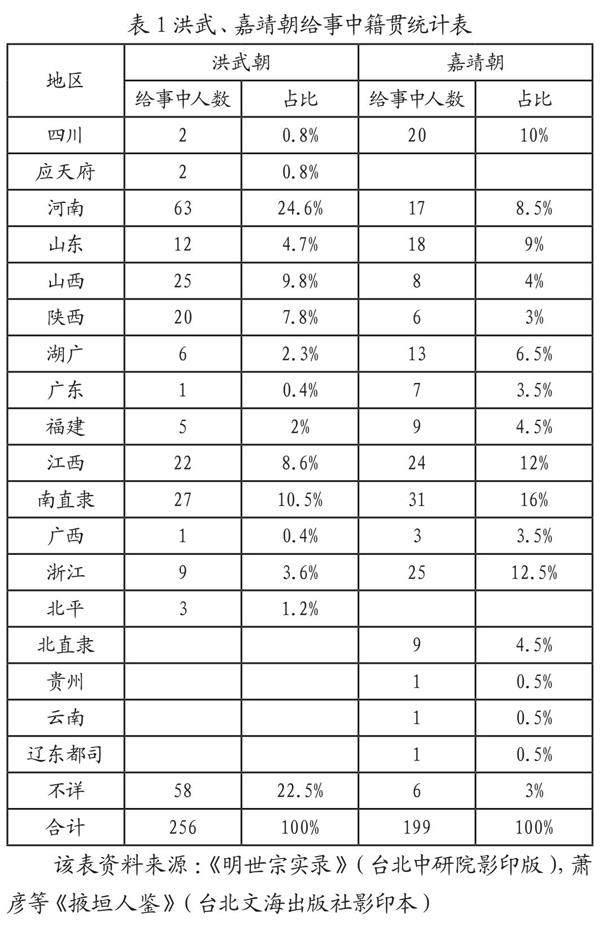

据《明史· 地理志一》载, 明朝在全国设置两京十三布政使司,分别为北直隶、山西、山东、河南、陕西、南直隶、浙江、福建、广东、四川、江西、湖广、广西、云南、贵州。现将洪武、嘉靖朝给事中籍贯构成情况统计如表1所示。

表1显示了洪武朝256名给事中之中可考证籍贯的198名给事中和嘉靖朝199名给事中之中可考证籍贯的193名给事中的籍贯分布情况。将洪武朝与嘉靖朝给事中籍贯数量比例进行对比,就可以清楚地看到明朝给事中籍贯分布的变化。以洪熙朝南北卷划分的区域为标准,可以看到北卷區的北平、山东、河南、山西、陕西等地籍贯的给事中在洪武朝占比48.1%,在给事中群体里占据了大多数。而到嘉靖朝,北卷区籍贯的给事中仅占总数的29%。中卷区的四川、广西、云南、贵州等地籍贯的给事中占比则是由1.2%发展到了14%。南卷区的浙江、江西、福建、湖广、广东、南直隶等地出身的给事中在洪武年间的占比为27.4%,及至嘉靖年间已达55%,南卷区在给事中群体中已经占据了大多数。且“士奇等复议,以为四川、广西、云贵及庐阳等府举子,恐不能概以南卷并校,乃以南卷十六、北卷十四,退五为中数以待之”[8]24。因此实际上,给事中南多北少的现象更加严重。

洪熙元年仁宗与杨士奇等官员讨论南北方文教问题,杨士奇建议设置南北卷,在制度上为北方学子留有固定的名额。仁宗对此举非常高兴“往年北士无入格者,故怠惰成风。今如是,则北方学者亦感奋兴起”[8]24。制定南北中卷,在制度上保证了南方进士的数量。这使得教育发达、进士名额较多的江南地区在给事中队伍中占比逐渐提高。扩大了人才的选任范围,同时也在一定程度上平衡了南北方在王朝中的实力均衡。自宣德后,官员选任“尤重进士”,地位清贵的给事中更是如此。嘉靖朝时给事中分布呈南多北少状态,其数量以浙江、江西、南直隶、福建四省,即江南地区较多,共有99人,占比45%。北方地区中山东和河南给事中数量较为突出,河南给事中17人,占比8.5%;山东给事中18人,占比9%。边疆地区的给事中寥寥无几,贵州、云南、辽东都司各有一名给事中,占比0.5%。江南地区给事中数量接近嘉靖朝给事中总数的一半,其中尤以南直隶地区占比最高,给事中数量冠绝全国。

通过将洪武朝给事中与嘉靖朝给事中的籍贯比例进行比较:在明代初期,南方籍贯的给事中在数量上并不占据优势。结合前文提及的给事中出身情况,则可得出结论,由于洪武年间多种方式选任给事中,并不侧重于科举,不独重进士,导致南方的科举优势并不能完全发挥出来,而随着科举制度的完善,南方的优势逐渐扩大,发展到嘉靖朝时出现了给事中多为南方人的情况。

嘉靖朝给事中群体的空间分布与嘉靖朝进士分布的不平衡性基本一致。钱茂伟教授对进士进行详细统计,将明代的十五个省直地区划分为强势区域、中势区域和弱势区域,“从地理分布来说,强势区域集中在江南地区,中势区域在北方地区,弱势区域集中在中国最南部四个省”[9]32。探究其原因,江南地区经济繁荣,而上述八府又是江南地区中的膏腴之地,顾炎武在书中也感叹,韩愈曾说过:天下的赋税,江南地区占据了其中的十分之九。现在来看,浙江的东西部地区的赋税也占据了江南十分之九的比例,而苏州、松江、常州、嘉兴、湖州这五个府州又占据了其中的两浙的十分之九[10]593。经济繁荣,冠于全国。加之学风兴盛,好学勤学,“吴为人材渊薮,文字之盛,甲于天下。其人耻为他业,自髫龀以上,皆能诵习……江以南,其俗尽然”[11]341。江南地区经济发达,且耕读传家,读书风气盛行。“科第往往取先天下,臣硕儒亦多发迹于斯”[12]253。

明代接近四分之一的状元出自江南,榜眼、探花更是数量众多。给事中作为“极清华之选”,担任者大多名以成绩优秀,名次靠前者。从而导致嘉靖朝江南地区给事中数量较多。加之明代虽设南北卷,保障了北方学子的录取名额,但南方名额仍占大多数,种种原因综合起来,导致明代嘉靖时期给事中以江南地区为多。

三、明代给事中选任制度的

变化对明王朝的影响

给事中的选任从“三途并举”到“尤重进士”的变化,对明代政局产生了深远的影响。

(一)素质的提高

明朝初期,明太祖曾于洪武六年宣布停止科举,官员选任以荐举制度为主,但是经过近十年的实践,发现荐举制度效果不佳,官员结党营私、被推荐者多为庸才。因此,明太祖于洪武十五年恢复科举,洪武十七年定科举之试,自此,明代科举制度不再变更,科举进士地位不断提高。

明代科举层层筛选,优中选优,通过三级考试方能得中进士。而给事中只有进士中的精英才能担任。“考例之选:优者授给事中,次之御史,又次者以部曹用”[13]894。在这种激烈的竞争下,极大程度上保证了给事中的素质,在很大程度上维护巩固了王朝的统治。

(二)门户之争与党争

明太祖设立六科给事中用以监察百官,维持朝政,“凡朝政之得失,百官之贤佞,皆许联署以闻”[7]526。但是发展到王朝中后期,给事中“风闻言事”的监察方式在客观上为党争创造了条件。

各省教育状况不同,进士数量不同,加之党争之风乍起,各种党派应时而生。

江南地区进士尤多,江南地区出现的党派数量同样首屈一指,形成了以籍贯为纽带的利益集团。有“浙党”“宣党”“昆党”等党派,“东林党”亦以江南士人居多。湖广、山东进士数量同样较多,同时距离政治中心并不遥远,因而出现了“楚党”“齐党”。

诸多党派相互斗争,排除异己。原本应该在这种情况下振奋纲纪,维持朝廷秩序的给事中不但没能发挥自己的作用,反而与之同流合污,成为党争的急先锋。

“齐、楚、浙三党鼎峙。齐则给事中亓诗教、周永春,御史韩浚。楚则给事中官震应、吴亮嗣。浙则给事中姚宗文、御史刘廷元。而汤宾尹辈阴为之主,其务以攻东林排异己为事”[1]6161。世宗朝启给事中分化攻讦之滥觞,在大礼议事件中,随朝廷官员集团一同撕裂分化,给事中彼此之间相互攻讦。“始而争考、争帝、争皇;既而争庙及路;终而争庙渴及乐舞”①。最初因为礼法理念的争斗最终演变成权力的争夺。大礼议事件早已过去,但大礼议带来的阿谀奉承,结党揽权之风却逐渐发扬光大,却最终将明王朝推入了万劫不复的境地。

四、结语

从三途并进到专任进士导致了给事中选任制度由多元化转向了一元化,尽管专任进士制度符合了时代的潮流,但随着时间的推移,这种单一的人才选拔方式往往会导致制度的僵化。到王朝末期,给事中只顾追逐自身私利,而忽视了对朝廷稳定和帝国命运的关键责任。从而使得监察官员,振奮纲纪的给事中蜕变成为帝国覆灭的重要推手。

注释:

①杨一清等纂,《明伦大典》明嘉靖七年内府刊本,卷二四,北京图书馆藏微缩胶片。

参考文献:

[1]张廷玉.明史[M].北京:中华书局,1974.

[2]张萱.西园闻见录[M].上海:上海市历史文献图书馆藏哈佛燕京学社影印本,1940.

[3]朱国祯.涌幢小品[M].北京:中华书局,1959.

[4]焦竑.玉堂丛语[M].北京:中华书局,1981.

[5]明世宗实录(卷一一四)[M].台北:台湾中研院历史语言研究所影印本,1962.

[6]申时行.明会典(卷五)[M].北京:中华书局,2007.

[7]孙承泽.春明梦馀录[M].北京:北京古籍出版社,1992.

[8]俞宪.皇明进士登科考(卷一)令典[M].台北:台湾学生书局影印本,1986.

[9]钱茂伟.国家、科举与社会:以明代为中心的考察[M].北京:北京图书馆出版社,2004.

[10]顾炎武,陈垣.日知录校注[M].合肥:安徽大学出版社,2007.

[11]归有光.震川先生集[M].上海:上海古籍出版社,2007.

[12]王鏊.震泽集[M].长春:吉林出版社,2005.

[13]龙文彬.明会要[M].北京:中华书局,1956.

作者简介:

丁希贤(1996.8-),男,汉族,安徽人,齐齐哈尔大学,硕士在读,研究方向:明史。