艺术设计在数字化时代的人文探索:平衡与融合的策略

吴珍妮

摘要:随着计算机技术的进步和艺术设计软件的完善,数字技术已深入艺术设计领域,为设计 带来了革命性变革。这一变革不仅提高了设计效率,丰富了艺术表现形式,还扩展了设计师的 视角和思维。然而,技术的快速发展也给人文精神带来了冲击,引发了对于如何平衡技术发展 与人文关怀的讨论。面对这一挑战,本文提出需要找到平衡人文温度与技术速度之间关系的策略。 这意味着在利用技术速度的优势的同时,必须规避技术对人文的可能解构。这不仅能够让艺术 作品保持独特性和深度,还能够激发人们对文化、情感和社会议题的思考。通过深入挖掘技术 与人文的关系,艺术设计领域可以更好地应对技术发展所带来的挑战,创造出更具深度和情感 表达的作品。

关键词:数字革新艺术设计人文探索平衡与融合

随着信息技术的快速发展,人类社会已 进入数字化时代。那么,什么是“数字化”? 简单地说,就是将各种复杂多变的信息,如文 字、图片、音频、视频等,转变为可以度量的数 字、数据,再为这些数据建立起适当的模型,最 后转变为一系列计算机可以识别的二进制代 码,存放在计算机内部。1984 年,美国苹果电 脑公司(现苹果公司)推出了第一代玛金托什 (Macintosh)电脑。该电脑引入了图形用户界面 (Graphical User Interface,简称“GUI”),为设计 师提供了更便捷的设计工具。这一创新标志着 艺术设计师从传统的手工设计方式向数字化设 计方式转变,为现代艺术设计数字化奠定了基 础。自此,数字技术在艺术设计领域迅速普及 和发展,成为设计师创作的重要工具的同时也 成为该领域重要的组成部分。水能载舟亦能覆 舟,任何事物都是一个矛盾集合体,矛盾的变 化推动事物的产生和发展,因此,需要以辩证 的眼光看待其利弊。数字技术对艺术产生积极 影响的同时,也在人文层面带来了一系列挑战。

一、技术速度和人文温度

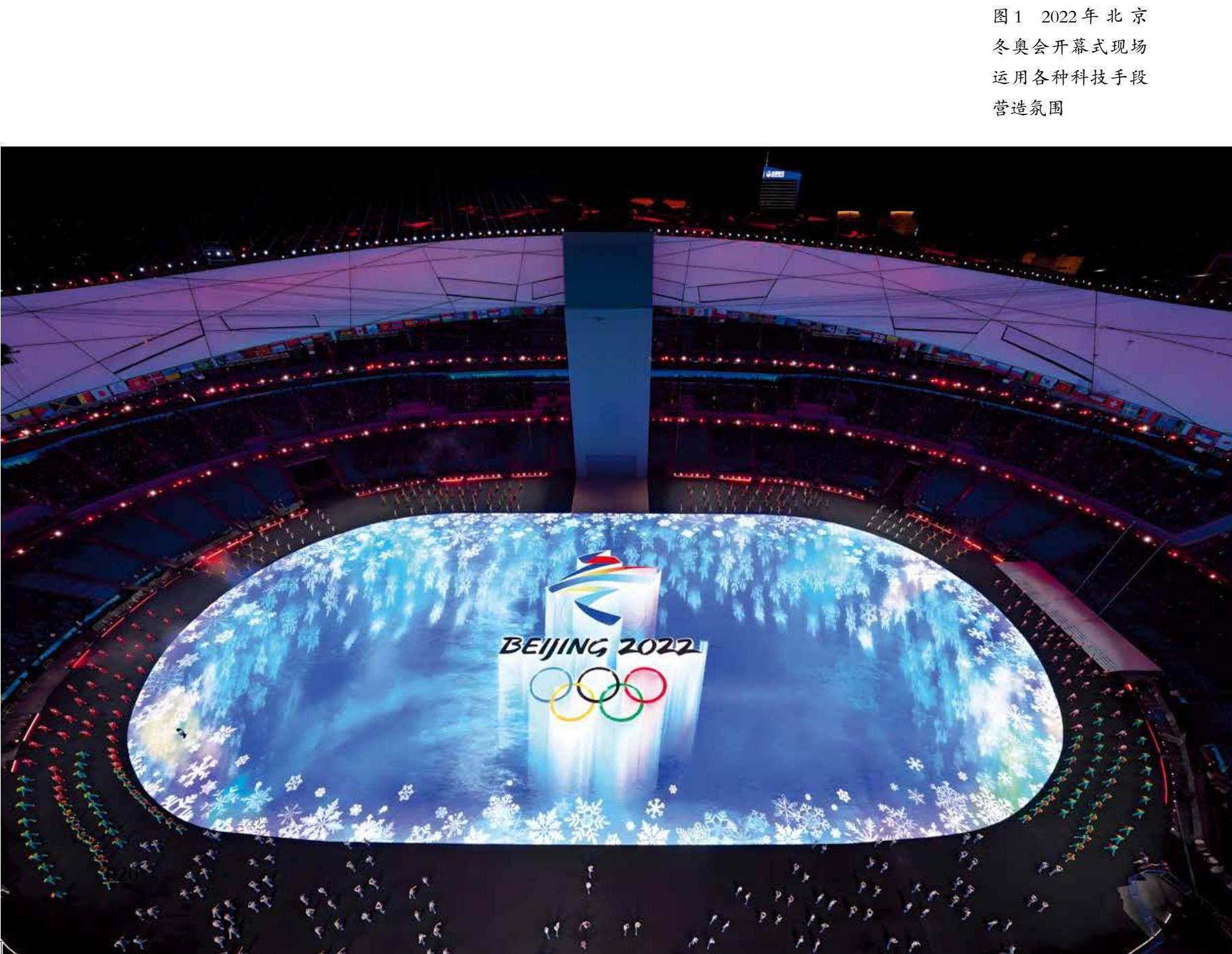

古希腊哲学家亚里士多德认为,技术可以 为艺术提供新的物质载体,改变创作手段,产 生新的艺术形式,激发艺术创新。此外,充分 发挥技术的积极作用,可以使艺术作品更容易 传播和被观众接触,从而扩大其影响范围。在数字化时代,技术化艺术毫无疑问已经成为艺 术存在与发展的主流形式。数字技术的快速发 展,包括硬件和软件的不断创新、更新,各种 计算机辅助技术的广泛应用,艺术好似插上了 高新的“翅膀”。例如 2022 年北京冬奥会开幕 式运用数字图像与仿真技术以及 AI(Artificial Intelligence,人工智能)、AR(Augmented Reality, 增强现实)、裸眼 3D 等数字技术打造了一场精 彩纷呈的视觉盛宴,用艺术与科技讲述美丽动 人的中国故事,成为目前奥运史上科技含量最 高的一届奥运会,也为世界贡献了中国方案与 中国智慧。再如美国建造技术公司 ICON 公布 了 3D 打印项目——“零号住宅”,该项目由得 克萨斯州的弗拉托建筑事务所设计,是一座 3D 打印的零能耗现代牧场式住宅。该住宅采用 3D 打印技术与传统木材,用不到两周的时间打印 成型。

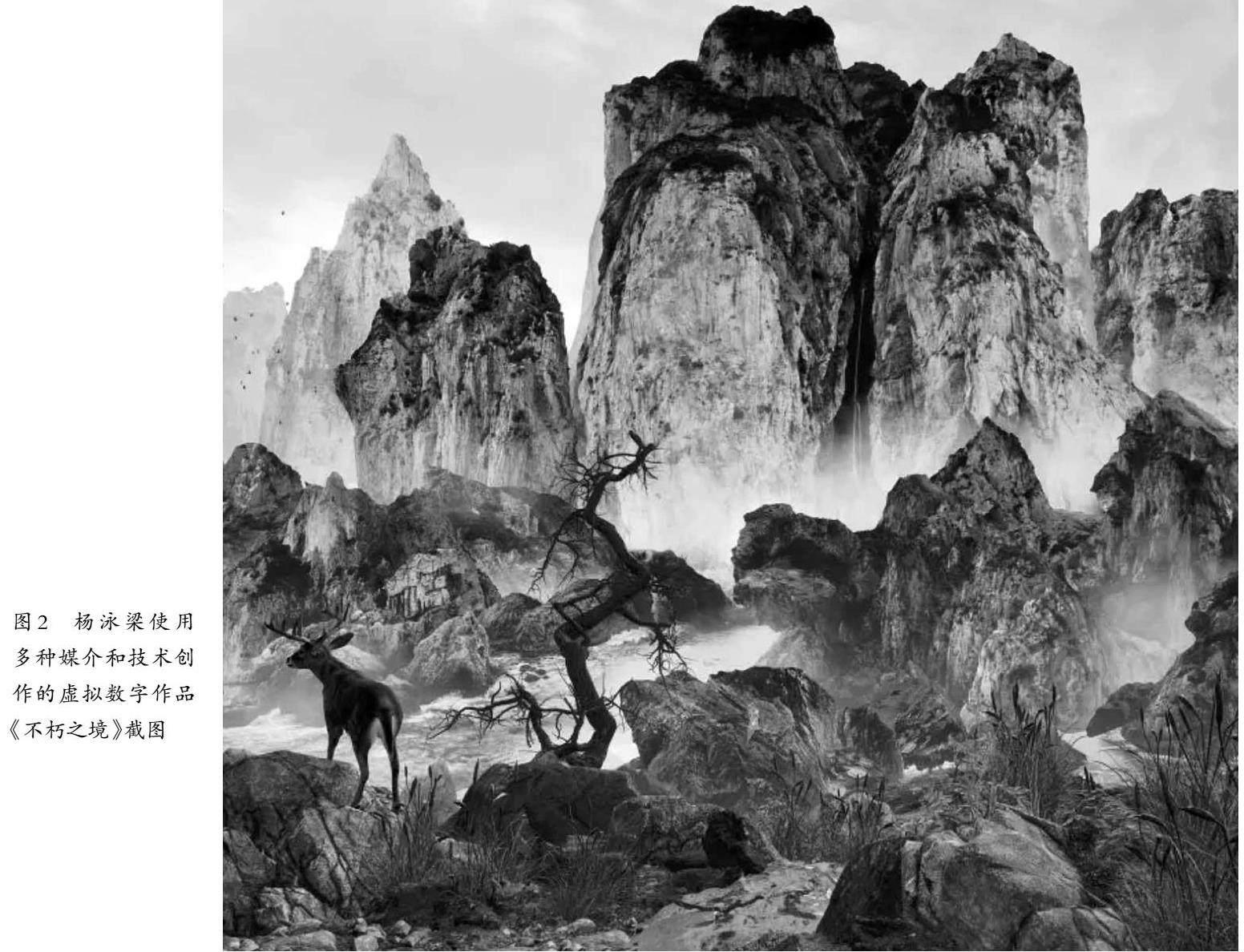

技术为艺术创作提供了新的物质手段,产 生了新的呈现方式。在科技场景进化与多元文化互融的背景下,杨泳梁创作的虚拟数字山水 作品运用数字艺术、影像、VR(Virtual Reality, 虚拟现实)等多种媒介和技术创作,让观众沉 浸于超现实的山水世界中,展现出艺术表达形 式的多元化与综合性。

在此基础上,艺术设计的外延不断拓展, 设计技术和软件不断升级换代,传统设计工具 也逐渐被数字化工具所代替,设计师可以通过 电脑快速完成复杂运算和精密制图,提高设计 工作的效率,拓展艺术设计的表现方式和传播 方式。这些技术在速度上的优势共同推动着艺 术设计在数字时代不断发展。

19 世纪,英国工艺美术运动的先驱约翰·拉 斯金(John Ruskin)最早提出了“以人为本”的 设计理念,强调艺术的社会责任和对人的关怀。 他的思想对后来的设计理论和人本主义设计观 念产生了重要影响。人文温度、人文关怀,就 是指在艺术创作中关注人的情感需求、文化認 同,赋予艺术作品情感深度、人文内涵,从而使观众产生共鸣。艺术设计的核心在于创造,创 造的实质在于通过独特的表达方式传递人文关 怀,强调个体情感、文化传承、时代精神,为人 类创造深邃而富有意义的精神领域。人文温度 应该贯穿于艺术创作活动的始终,其作为推动 社会和历史不断发展的力量,会驱使我们不断 超越界限、探索未知,为社会和人类活动注入 新的灵感和活力。

德 国 学 者 科 皮 特· 斯 洛 夫 斯 基(Peter Koslowski)在其著作《后现代文化 :技术发展 的社会文化后果》一书中提道 :“不是艺术应适 应技术网络,而是技术的发展应适应文化及人 文情境,这是当今所要求的。”人文温度和技术 速度是辩证统一体,两者在相互融合和转化的 过程中,需要寻求一种平衡性,以确保不仅满 足艺术进步的需要,同时保留对人类情感、伦 理和文化的尊重。在数字化时代背景下,技术 的快速发展是必然结果,我们必须思考如何平 衡技术和人文,以确保艺术在数字时代仍能传 递深刻的人文内涵和情感体验。

二、技术带来的人文挑战

(一)人的主体地位的消解

在“技术至上”的趋势下,人极易迷失在技 术带来的便捷中,无论是平面空间还是三维空 间,无论是模仿的场景还是虚幻幻想的情境, 数字技术都能以假乱真。然而,这种便捷会使 人渐渐沉溺其中,将痴迷演变为惰性和依赖, 使得基础设计课程中手绘设计的审美体验和创 造力锻炼被忽视,错误地将技术操作等同于设 计,认为设计轻而易举。如今有许多设计师不 再手绘草图,而是依赖计算机图形进行创作, 或者只使用软件拼贴图形。然而,计算机图形 通常是固定化的,难以激发创作者的灵感,创 作过程一旦变得单一且缺乏思考,创造性思维 就会受到限制,设计者深度思考和创新的能力 就会被削弱。马克思认为,仅仅执行重复、单调的技术化劳动的过程,剥夺了工人的人性,使 他们成为“活生生的劳动工具”。当工人不再是 创造性劳动的主体而成为机器的附属品时,就 会导致劳动个体对自己的劳动失去直接的掌控 感和深层次的参与感,对劳动过程、劳动产品 以及自己在劳动中的角色感到疏远,使劳动变 得抽象化、机械化。久而久之,人反被技术支 配,由独立的思考者和决策者变为技术的用户 或操作者,从而失去了创造力。

(二)作品文化性的减弱

人类的创造活动依赖于知识和经验,而数 字技术的创造则基于数据和技术。现在,通过 先进的计算机、数据库等工具就能轻松地生成 大量作品。这些作品大多采用了标准化的图形 元素和符号,呈现出模式化的设计语言,其相 似性和普适性增加且能够快速产出和更能满足 市场需求,但也忽视了与现实的文化场景的契 合度。在这样的趋势下,很多作品呈现出冷漠 和机械的特性,形成了一种“模仿与复制”的文 化氛围。于是,人们更倾向于成为技术的追随 者,而不再深入思考创作活动背后蕴含的文化 和情感价值,导致作品文化性的减弱。

(三)对社会价值观的冲击

数字技术的高速发展使人们更加注重瞬时 效应和快速消费,忽视传统意义上的深度思考 和持久性表达。而当下社会形成的追求即时满 足感和短时期感官刺激的价值取向,只注重技 术速度的艺术逐渐变成当代技术的负面产物。 缺乏人文关怀的设计容易流于表面,伦理价值 在实践中得不到实现,无法触及人内心深处的 情感需求,作品与观众之间的真实连接和共鸣 变得薄弱,引发人们情感上的冷漠和失落,这 种冷漠态度可能会导致艺术与社会脱节,艺术 作品难以引发观众对人文精神的思考和共鸣, 社会价值取向也逐渐会偏离真实的人文关怀和 伦理价值而变得功利化和表面化。

三、在人文温度和技术速度中寻求平衡点

(一)重构人的主体地位

尽管技术带来的一些客观趋势无法改变, 但是人可以对这种力量加以合理利用。在人与 技术的关系不断嬗变的过程中,我们应该力求 保持主体地位,以更好地驾驭技术,使技术服 务于艺术创作。马克思的“人的技术化”思想指 出,人可以发挥自身的主观能动性,认识并把 握技术的客观规律,掌握技术活动的规则和流 程,将技术的功能内化为自身的认识与实践能 力。人的技术化实质上是人与技术双向建构的 辩证统一。在人与技术相互作用的过程中,技 术能够增强作为主体的人的本质力量,其往往 是经过外化后再回归到主体。但是,人的主体 性的重构需要摆脱对技术的过度依赖,找回创 造中的主体地位,即需要注重创造活动的智慧体现和情感表达,需要追问生命的价值和意义。 这是数字时代以“以人为本”为轴心,使技术成 为艺术发展的真正助力的科学方法。

(二)坚持人文主义价值取向

当下,艺术设计的使命不仅仅是设计出美 观、大方、实用的作品,而且承载着启发人类情 感和思考,传达人文价值和社会意义的使命。这 一使命呼唤设计回归人性化原则,关注人的情 感需求,尊重个体差异。坚持人文主义价值取向 的目的在于重新塑造和挖掘当下艺术设计的人 文价值,这要求设计师不仅要理解艺术物质形态 的自律性,还要关注人及其文化活动,以深入解 析與设计活动相关的当代人类生存境遇、行为特 征、价值观念、生活意义以及前途命运等。只有 将用户需求、文化传承、社会价值等因素融入设 计过程中,设计活动才能获得人类文化行为的意 义,成为衡量人的生命价值的尺度。

(三)以优秀文化为基础

有生命力的设计作品都需要建立在优秀文 化的基础之上,否则将缺乏感染力和竞争力。 技术的不断进步为设计带来了多样的表达可能 性和广阔的想象空间,但对优秀文化的呈现不 可忽视。通过吸收和融合不同的优秀文化元素, 往往可以激发创造力。对于设计者而言,不断 提升自己的文化修养,才能为其设计注入源源 不断的生命力。

(四)强调人文教育

在数字化时代,要建立人文主义价值取向 的设计文化体系,就需要从教育着手。设计教 育需要根据时代发展的需求调整相应的教育观 念与方式。在科学技术的快速发展逐渐导致设 计缺乏人文价值以及精神思想内涵的情况下, 加强人文学科的教学,培养既有良好人文素养 又掌握先进数字技术的设计人才,成为当下重 要的应对策略。同时,在针对设计专业的人文 教育中,也要注重培养学生的批判性思维、良 好的品格、强烈的社会责任感以及紧跟时代的 观念,引导学生辩证地看待技术和艺术的关系, 而不是一味地依赖技术。

四、结语

如今,我们应当担心的不是技术本身,而 是技术快速发展对人文的解构。失去人文温度 的技术是麻木冰冷的、不可控制的,所以在技 术越来越多地介入艺术设计的情况下,警惕人 文价值、情感表达缺乏成为迫切需要设计师关 注和重视的问题。在既需要技术速度,又需要 人文精神的情况下,设计师就特别需要注意把 控好这两者之间的平衡关系,确保艺术设计在 数字时代能够传递深刻的人文内涵和情感体验 的同时,还能紧随时代发展,体现出新技术的 优势。随着社会的发展和技术的进步,艺术设 计将继续面临新的机遇和挑战,而设计师则应 该持续坚守人文主义价值观,坚持创作有人文 温度的作品,同时不断促进艺术与技术实现良 性、健康的融合。

参考文献:

[1] 曹方 . 视觉传达设计原理 [M]. 南京 : 江苏美术出 版社 ,2005:322.

[2] 杨 彦 军 , 张 佳 慧 , 童 慧 . 数 字 媒 介 技 术 依 赖 的 多 学 科 析 因 及 整 合 性 阐 释 [J]. 电 化 教 育 研 究 ,2020,41(8):26-32.

[3] 冷凛 . 信息时代视觉传达设计文化性研究 [D]. 西 安美术学院 ,2022.

[4] 于丽颖 . 马克思“人的技术化”思想视域下的人 工智能风险 [D]. 西南交通大学 ,2017.

[5] 李琦 . 新媒体时代下视觉传达设计的创新与发展 [D]. 河南大学 ,2016.

[6] 辛楠 . 从机械复制时代到电子时代 : 技术与艺术 关系研究 [D]. 扬州大学 ,2011.