电影《刘三姐》网络传播现象研究

【摘要】近年来,经典电影《刘三姐》在网络世界引起关注,这部电影作品的片段截图在新媒体平台中形成传播热潮。影片中刘三姐的形象与台词被截图作为表情包而走红于网络。对此次传播现象的研究主要从传播和接受的两个角度出发。通过爬取相关的网络言论进行词频分析,分析在不同载体以及媒介内部空间上的传播逻辑,揭示接受活动中大众审美趣味的转向以及形成转向的社会心理根源。研究发现,电影里的刘三姐是以幽默辛辣的唱词、夸张生动的表情受到网友的喜爱,并且敢于斗争的英雄形象也引发网友在面对现实社会中不公平现象时情绪上的共鸣。

【关键词】电影《刘三姐》;网络传播;审美趣味

【中图分类号】G206 【文献标识码】A 【文章编号】2097-2261(2024)08-0050-04

【DOI】10.20133/j.cnki.CN42-1932/G1.2024.08.016

【基金项目】本文系广西艺术学院2022年研究生教育创新项目“电影《刘三姐》网络传播现象研究”(项目编号:2022XJ109)的研究成果。

1961年,苏里执导的电影《刘三姐》甫一上映就引发了热烈反响,在1963年举办的第二届大众电影百花奖中斩获诸多奖项,又于2022年被中国艺术研究院收录進百部文艺作品榜单。影版《刘三姐》成为艺术经典,银幕中塑造的刘三姐艺术形象也深入人心,成为几代观众难以忘怀的深刻记忆。但在电影行业发达、文娱产业百花齐放的今天,老电影的影响力在逐渐减弱。近年,CCTV6对电影《刘三姐》进行了高清重制再次向全国观众播出,之后却意外地在新媒体平台上引发了一阵传播热潮。电影中刘三姐的形象与台词,以片段节选与“表情包”的形式受到网民关注并且广泛传播。

经典电影数不胜数,在互联网时代并不缺乏老电影的观看途径与传播平台,但能再度走红的情况并不多见。可见年过六十的老电影《刘三姐》能够“翻红”必定有其特殊的内在缘由,影片中“刘三姐”这一艺术形象的塑造有着符合这个时代受众需求的特性,又会在新的接受和传播过程中被赋予新的精神内涵。影版《刘三姐》艺术形象的转换,契合了怎样的社会心理,大众审美在此中又显现出怎样的趣味偏好?本文将总结其中的逻辑理路、传播经验,挖掘内隐的需求,这对如何扩大刘三姐这一文化符号影响力有着重要的样本意义。

一、 现象:“刘三姐”经典艺术形象

在网络上的“翻红”

当前电影版《刘三姐》的表情包、截图、唱段台词等,在各个新媒体平台中都有大量搜索结果。但从发布时间和浏览量上看,《刘三姐》“翻红”现象的起始点位于新浪微博平台上。通过平台搜索能确认的最早将电影版《刘三姐》片段截取成图片形式,并引发讨论热度的微博博文是在2018年4月18日由昵称为“神店通缉令”的账号发出的。此账号的粉丝数量超过千万,是典型的营销号,即以获取流量、实现盈利为主要目的去创作微博内容的自媒体账号,在网络平台上具有一定的影响力。此类营销号的特点就在于擅长制造易于捕获大众心理预期的“爆款”博文,和多个同类账号形成矩阵,以此为中心的博文能够较快速地裂变传播,发布内容一般具有较强的娱乐性。这条微博的文字描述为“欣赏一下刘三姐的骂人技术”,配以9段《刘三姐》中刘三姐以歌反抗闲帮秀才、讽刺财主的电影截图,截至2023年9月,总共获得22466条转发,9200条评论,42370条点赞。虽然营销号“神店通缉令”是以吸引眼球、获取流量、增加粉丝为目的而创作了这条与刘三姐相关的博文,甚至有为了流量迎合低俗心理而“丑化”刘三姐的嫌疑,但同时也无意识地为刘三姐艺术形象进行现代性转换打通了门路。

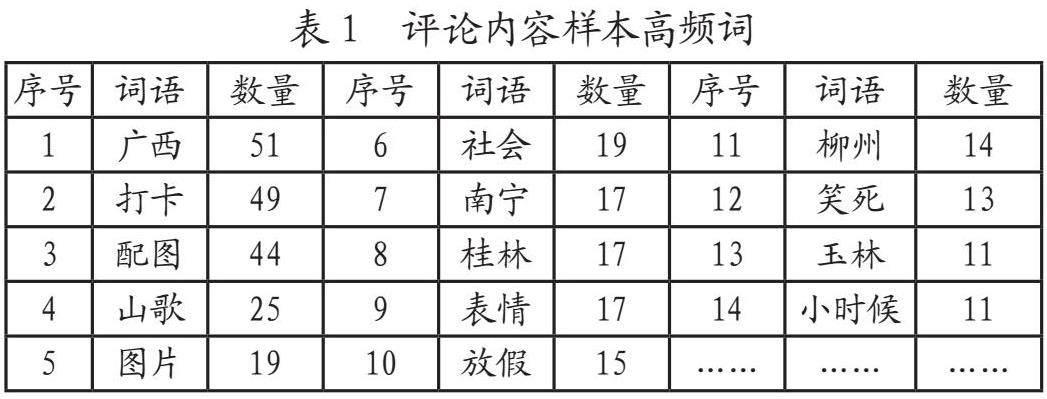

为了深入研究网络用户就这条微博形成传播效应的心理根源,本次研究通过第三方网页抓取工具,在此条微博中爬取了2307条评论样本、14471条转发样本,筛去图片等无关信息后,最终获取了1206条评论以及10092条转发内容样本。对获得的评论样本和转发样本分别进行词频分析,去除了平台系统生成的无效词汇,在两个样本区里各提取了前200个高频词。

(一)评论空间中的身份的认同与归属

美国人类学家博克在《多元文化与社会进步》一书中提到:“在一个社会内部,分离的群体是以亲属、区域或共同兴趣为基础发展起来的。群体的组成原则把每个人都限制于一个特定的社区、家庭、民族、世袭阶级或等地位群体。”[1]在互联网中,在脱离现实空间限制的同时个人所具有的属性在不断地被消解,如年龄、民族、职业等,网民在虚拟空间中享受着流动与自由的同时,又在不断寻找自己可以落脚的地方,渴望着贴近、进入某个群体或圈层。电影版《刘三姐》展现的是传统的活泼的壮族民间生活生态,电影中的每一个构成要素,秀丽的广西山水风光、刘三姐的钗裙、乡亲的服饰、背景建筑等,都充斥着浓郁的民族色彩。这些充满着地域性、民族性、象征性的符号在文化记忆中是独特的标记。在网络的公共讨论空间中,这些符号就像大海中的灯塔那样尤为显眼,在虚拟世界建造出一个基于地域、民族形成的身份认同空间。具有相同文化记忆、身份的人聚集在这个空间产生情绪共鸣,从而获得归属感。评论区中出现最多的词是“广西”,第二是“打卡”,此外还有“南宁、柳州、桂林、梧州、百色”等地名。这同时也是由民族文化、审美认同的共振而生出自豪感的体现。广西网民除了在这条微博下“打卡”来展示自己的地方身份,还积极地介绍广西地区的各种民俗,体现在高频词中有“唱山歌”“五天假”等。

(二)转发空间中的情绪共鸣与复合

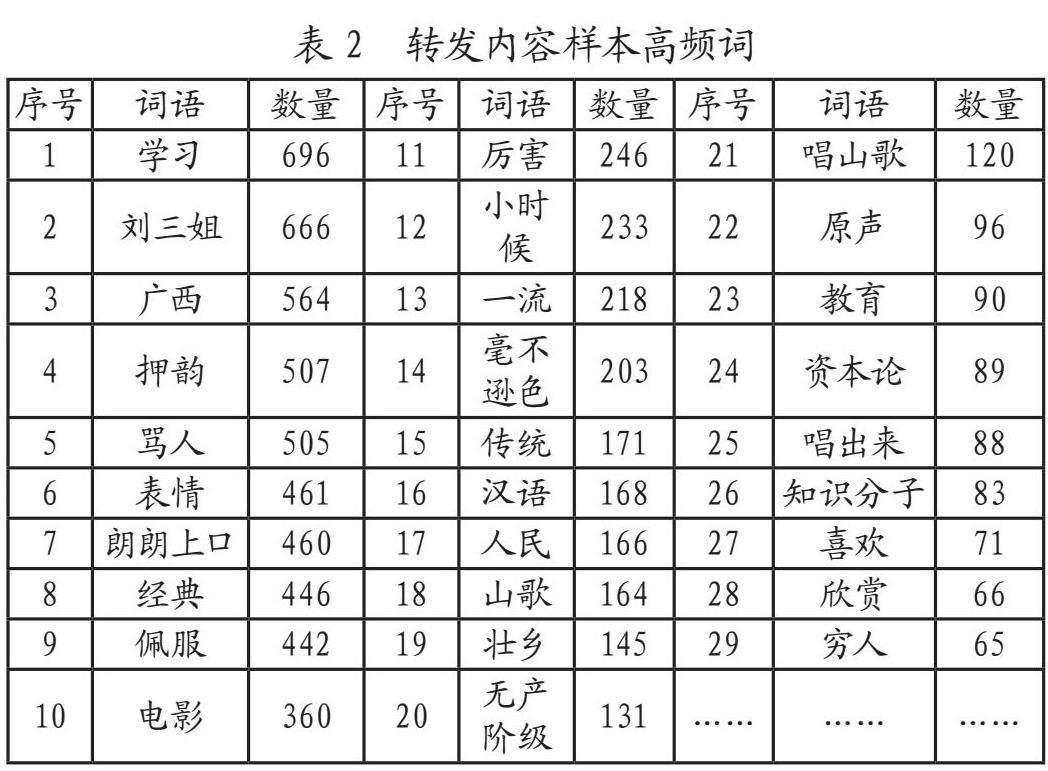

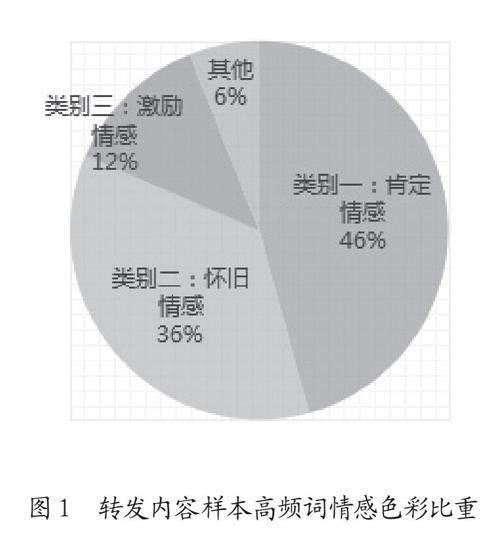

转发中的高频词根据体现出的情感色彩的不同大致可以分为三种类别:肯定情感、怀旧情感、激励情感。在转发的高频词中数量最多的一类是“学习”“骂人”“背诵”“朗朗上口”“厉害”“佩服”“欣赏”等,把这些词归至一类是因为传播主体的传播行为主要源于对原文观点的认同感,因此进行着附和和肯定的正向分享,但同时内含着自嘲、调侃、幽默放松、娱乐休闲等心态。第二类高频词包含“刘三姐”“广西”“电影”“经典”“看过”“小时候”“山歌”等,此类转发的内容重点突出怀旧心理的情感驱动,与评论空间的认同与归属感相似。第三类词汇是“无产阶级”“资本论”“恶势力”“劳动”“地主”“剥削阶级”“腐朽”等,这是由于刘三姐在电影中被塑造为敢于斗争的英雄领袖,以劳动和斗争为美,电影里的唱词又以轻巧、生活化及一针见血的语言说穿了财主剥削压迫的真相,能够让人看后萌生出感悟式的被激励的情绪,成为自发传播的驱动之一。

但笼统地将情感色彩分类,并不代表这些情感是单独作为驱动力的。在进行分享和传播时表达主体的言语可能有所偏重,甚至更多的人只在单纯地进行转发而没有附加内容表达。只有用复合的眼光去看待多种相互缠绕的情感因素,才能厘清《刘三姐》新传播现象中受众产生了什么样的心理契合。这种隐藏在话语中,内含的多种情感关系的组合、构成,其实就像雷蒙德·威廉斯提出的“情感结构”那样,是“一个时代的文化”[2]。这种传播现象即“潮流”“热”“走红”的成因,都可以在社会上某种共同情感中寻得答案。

(三)新媒体空间中亚文化与主流文化的对抗与绑定

电影《刘三姐》塑造的刘三姐经典艺术形象,在各个新媒体平台中,已经和“怼人”“名场面”等网络流行语进行了绑定。在营销号们、传播者们将二者进行绑定的现状下,折射出的其实是青年亚文化与主流文化之间地位不断转换的矛盾对抗关系。

网络流行语常常表现出排斥、对抗、戏谑、反叛的亚文化气质,这是青年亚文化的重要内容。但在网络影响力大肆扩展的今天,不管是亚文化还是主流文化,都无法与大众文化清楚地分别开来。在网络、新媒体极高的覆盖率之下,亚文化与其他文化的边界时时刻刻都在被打破、模糊。那些出生于亚文化的流行语,随着反叛的精神、排他的气质在传播中逐渐被消解,逐渐成了大众通用语甚至是主流文化用语。其中亚文化的基因中携带的随意性、高概括性却加速了网络用语对日常语言的侵蚀,网民在网络上发声表达时,所用语言不可避免地产生趋同性、复制性。这种网络表达中的高度相似性,又压制了亚文化群体追求的个性化表达需求。网络接受群体的这种矛盾心理,在接受电影《刘三姐》时起到了推助作用。电影中刘三姐以歌斗争,能言善辩,唱词文本在集合角色个性、民族特性的同时又通俗易懂,且其中具有的在当时看来与精英文化对抗的草根化表达,也在当下变成了有陌生感的、并符合主流文化的用语。各个新媒体平台由于掌握了网络接受群体的矛盾心理,导致传播过程中这种亚文化与主流文化的绑定在不断地被加深、巩固。

二、路径:“刘三姐”从经典艺术形象

到表情包的转换

表情包在网络世界的表达、交流体系中占有重要地位,能够达到使一个形象、符号、文化现象出现病毒式传播的效果。网友们既是表情包的生产者,也是表情包的使用、传播、消费者。技术发展和工具迭代使得人人都可按兴趣、喜好制作表情包,但能否真正地引起规模性的使用,仍然在于表情的内容与形式能否引起共感。“表情”一词是本次研究的转发样本中词频分析排名第六的高频词,电影截图受网友认可而加入网络表情包大部队并不是偶然。厘清电影作为艺术和作为表情包传播之间的联系存在何种内在机制,这是对艺术作品本身与艺术形象扩宽传播途径的探究。

(一)从电影艺术到影像截图:图像转向时代不同新媒体平台的促推

大部分学者在提及图像转向时,都着重关注图文战争,并将图像与视频合并进概念中进行论述。如米歇尔认为文化脱离了以语言为中心的理性主义形态,日益转向以形象为中心,特别是以影像为中心的感性主义形态[3]。图像转向依赖于图像技术与传播媒介的日益发达,其中新兴媒体平台不同表达载体的构建是重中之重,其变化也能印证图像转变的趋势。每个平台都有自己优先倾向的表达载体,可以粗略地分为文字、图片、视频,即语言阅读、单纯视觉感知的读图和视听感知的观影。这一转变过程主要表现为从以文字表达为主的博客,进化到更碎片化且图文并重的微博,再到以图片表达、图片社交为主的小红书、Instagram等社交平台的人气居高不下,进而到以视频为载体、视听语言表达为主的哔哩哔哩、YouTube、抖音、快手、短视频平台的爆火,这些趋势足以说明视听感知已经成为当下主导性的知觉形态。

不过图像转向是人类思维范式的转变,将视觉与视听区分开后,可以发现在不同倾向的新媒体平台中,信息的载体和传播效应有差别,用户接受的思维范式也不一样。所以将电影《刘三姐》中的一帧一幕截成图片,配合文字,在以图文为主要表达载体的新媒体平台进行传播,反而打破了以视听感知为主的载体的限制。微博平台的传播过程里,碎片化使信息更易被接受,截图比视频片段更能吸引视觉关注,更加契合平台特性。截图将电影内容进行切割,只呈现碎片化的、静止状态的内容,只呈现最具张力的、能够迅速引起受众共鸣的瞬间。

(二)从影像截图再到表情包:“刘三姐”经典艺术形象自身带有 “述情”功能

电影《刘三姐》是在彩调剧《刘三姐》的基础上改编而成的,演员在表演和歌唱时面部表情具有戏曲艺术的特征,表情要比其他类型的电影更为夸张、生动。同时在戏曲艺术和电影艺术的融合之下,演员的面部表情又融合了许多日常化、通俗化的表现。电影中刘三姐的表情,是独具韵味、细腻生动的,演员能将角色泼辣豪爽、不畏邪强的性格体现得淋漓尽致,而这恰好契合了表情包的运作机制之一,即心理学概念上的“述情”[4]。在现实空间中的交流具有身体的在场性,而网络之中的交流,主体附着于文字之上,在交流中的语气与表情无法全部在文字上表现出来。这种“述情”的需求就催生了表情包的使用。人所拥有的复杂情感,尤其是因社会生活引发的群体性的焦虑、负面等潜在情绪无法用单一表情符号去表达,这种复杂多样的“述情”需求就使人们不断地在寻找能够更加贴近自己心情、作为信息也更容易被解码的表情包。影片中刘三姐的表情演绎夸张又质朴,传达出充满抗争的力量,也包含幽默讽刺的喜剧意味,正契合了当下互联网青年复杂的情感表达需求,成功引起了传播热度。

经过筛选的截图在传播过程中,被赋予表情包的职责,也是更加顺理成章的事情,两方共同作用也加强了刘三姐艺术形象传播的速度和范围。这也显明了从电影艺术到影像截图再到表情包传播的转换路径是如何被打通的。

三、成因:“刘三姐”艺术形象

作为表情包传播的心理需求

要探究電影《刘三姐》在当下的“翻红”,不只要对其传播路径进行解析,还需探讨其中的审美接受模式。传播与接受是电影《刘三姐》“翻红”现象的一体两面,这两者是同步发生的,传播者即接受者。在传统的审美接受方式中,对电影《刘三姐》的接受是完整的艺术欣赏过程。对电影《刘三姐》的审美接受,却受到新媒体的影响而发生变化,这种变化体现在大众审美趣味的“狂欢化”。

(一)《刘三姐》网络传播是大众审美趣味的“狂欢化”

“狂欢”的发生源于一个时代的社会发展状况。巴赫金的狂欢理论在新媒体时代有着极高的适用性,即“所有的人都是平等的积极的参加者”[5]。这种“反抗占统治地位的秩序,创造普遍自由”的价值取向与情绪情感外放后就形成了狂欢现象。《刘三姐》的网络传播就是位于新媒体平台的狂欢现象,在其中隐藏着大众审美趣味的狂欢化。审美接受过程在平台中不是完全独立的,审美主体置身于虚拟的集体空间中,具有集体性和互动性。在审美过程中,最初的传播者在积极地调动接收者的情绪,作为接受主体的情绪与之响应,并进入到情感表达的互动之中去。互联网的存在推动了个體性审美向集体性审美转变,而集体性审美给接受群体产生沟通与共振创造了条件,催生大众审美趣味的狂欢化。

(二) “狂欢化”作用于《刘三姐》网络传播的缘由

审美趣味的狂欢化,是对现实社会的抵抗。近年来,由代表性机构发布的网络热词中可以看见,“打工人”“内卷”等词频频上榜[6]。这些热词即网络青年、普罗大众社会心态的一种显现。时代快速发展带来生活节奏的加快,人们更容易产生焦虑与消极情绪。这种在现实生活中长期压抑的情绪需要获得释放,也会凝聚在审美趣味上,最终呈现为网络上狂欢式的宣泄。这点在前文词频分析中提到的第三类词“无产阶级”“资本论”“恶势力”“劳动”“地主”“剥削阶级”“腐朽”中得到了印证。网络的存在使信息传递跨越了不同阶层,在信息的不断下沉中,人们对贫富差距、阶层固化的感知也愈发鲜明。同时“996”风气的盛行,工作模式的压力使大家把自己纳入“打工人”群体。而“打工人”的自嘲之下,是理性与现实的落差,是社会差距导致的相对剥夺感。

(三) “狂欢化”在《刘三姐》网络传播中的特征

这种社会心态对于审美趣味的影响,同样落在了电影《刘三姐》上。其中刘三姐被塑造成劳动妇女的形象,让“打工人”具有的草根属性有了身份认同的基础;刘三姐对地主阶级的嘲弄讥讽、对剥削的揭示、对黑恶势力的反抗,成为当下网络青年的移情客体。受众在对电影《刘三姐》的接受过程中,原有的“躺平”“反内卷”的温和对抗心理,在受激励后逐渐转变成一种缥缈的对天下为公、大同社会等崇高理想信念的追求,从而形成了中国式的大众狂欢。不同于传统审美理想对无功利的要求、对真善美的追逐,大众审美趣味的狂欢化,主要体现在对娱乐性、感官愉悦性的追求上。现代大众走向了更加宽泛、更加表层的审美文化中,更多人愿意投身让人放松身心、收获快乐、释放压力的功利性审美活动。电影《刘三姐》天生便具有一部分喜剧血统,电影中刘三姐以歌讽人,让财主和秀才哑口无言,大快人心的同时也让人忍俊不禁。因此传播最多的也是其中观看体验较为轻松愉快的部分,受众得以用轻讽来消解自身的痛苦。

四、结语

电影《刘三姐》是一部极具民俗色彩的、展现了广西本地特色风光与民俗文化的成功之作,同时“刘三姐”也是广西最为靓丽的文化名片之一。中国正处于城市化进程中,大量青年远离土地、远离农耕、涌向城市。这些青年承担生活的重压、饱含时代的焦虑,他们与乡土的联系正日益消解。而富有乡土气息、民族特色的电影《刘三姐》,为这些青年提供了关于田园生活的审美想象,影片展现出的陌生神秘的民族地域文化也使人向往。

电影《刘三姐》的民族文化特色与地域文化特征,正是让城乡青年从生活重负中抽离出来并产生疗愈效果的关键点。有学者曾提出刘三姐的形象逐渐从“华南刘三姐”收缩为“广西刘三姐”,继而再“去广西化”,着重加强其去广西化的效果,增加其形象意义的普遍性和可推广性[7]。但通过研究电影《刘三姐》在焕发出新生机的网络传播现象,挖掘其隐含的时代契合性以及时代需求下大众审美特征的转变后,我们发现,刘三姐形象被接受和传播时,“广西化”或者说民族化、地域化的特色是不可排除在外的。“刘三姐”的艺术形象之所以经久不衰,正是因为具有普遍性的审美基因。而在互联网时代,新的传播模式和媒介的作用不可忽视,它们能够为传统艺术形象赋予新的时代性意义,在人们的审美记忆中又多了新的象征性。在今后“刘三姐”文化品牌的打造中,可根据大众心理和审美趣味的转变,巩固“刘三姐”诙谐幽默、勇敢正义的形象,同时融地方性、民族性、现代性、趣味性特征于一体,这样的“刘三姐”形象将更符合青年的审美趣味,也将会被更广泛的社会群体所接受。

参考文献:

[1]P·K·博克.多元文化与社会进步[M].余兴安,等译.沈阳:辽宁人民出版社,1988:148-149.

[2]雷蒙德·威廉斯.漫长的革命[M].倪伟,译.上海:上海人民出版社,2013:57.

[3]金莉,李铁,主编.西方文论关键词:第二卷[M].北京:外语教学与研究出版社,2017:599-608.

[4]刘汉波.表情包文化:权力转换下的身体述情和身份建构[J].云南社会科学,2017(01):180-185+188.

[5]巴赫金.陀思妥耶夫斯基诗学问题[M].白春仁,顾亚铃,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1988:5.

[6]马中红,吴熙倡.2020亚文化热词:词源、意义及情感结构[J].中国广告,2021(05):80-87.

[7]韦肖梅,魏宏远.跨媒介性·审美治理性·审美资本化:“刘三姐”形象的生成机制[J].齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版),2021(06):116-121.

作者简介:

张免(1996-),女,汉族,江苏人,广西艺术学院人文学院硕士研究生在读,研究方向:艺术理论与批评。