光硬化治疗光敏性皮肤病的回顾性分析

张 梅,杨晨玲,俞奕彤,陈绍华,何 黎,农 祥

(昆明医科大学第一附属医院皮肤性病科,云南 昆明 650032)

尽管窄谱中波紫外线(NB-UVB)治疗即光硬化疗法因其成本低、操作简单、副作用少在国际上成为临床上最受欢迎的光疗方法,但它在中国尤其是在光皮肤病方面的应用并不广泛。此外,国内关于NBUVB 治疗效果的文献很少,缺乏大量的临床试验依据和起始剂量、治疗次数和剂量增加的统一标准。因此,收集2017 年11 月~2021 年12 月在昆明医科大学附属第一医院光疗室接受NB-UVB 治疗(辅以常规治疗)和常规治疗的多形性日光疹(polymorphous light eruption,PLE)和慢性光化性皮炎(chronic actinic dermatitis,CAD)患者一般信息、病程、NBUVB 次数(辅以常规治疗)及的皮损消退百分比,并统计其治疗效果,为临床治疗研究提供参考。

1 对象与方法

1.1 病例选择 收集2017 年11 月~2021 年12 月在昆明医科大学第一附属医院皮肤科接受NB-UVB治疗5 次以上的PLE 和CAD 患者的数据。接受NBUVB 和常规治疗的患者被视为实验组,单独接受常规治疗的病人被视为对照组。PLE 实验组24 人,对照组23 人。CAD 实验组28 人,对照组23 人。

患者的排除标准如下:18 岁以下或75 岁以上患有严重疾病的患者和孕妇。多形性日光疹的诊断[1]:① 病史:女性多见,好发春季、夏初日晒后的2 ~5d,皮损表现多形性,表现为曝光部位丘疱疹型、丘疹型、痒疹型、红斑水肿型,但患者皮损表现单一,发作时同一部位皮损相同,家族史特点等可提供诊断依据;② 皮损:曝光部位为主,每一位患者皮损类型固定;③ 实验室检查:紫外线红斑试验异常、光激发试验阳性、光斑贴试验阳性;④ 排除暴露部位其他疾病。慢性光化性皮炎患者诊断参考相关文献[2]:① 持久性皮炎或湿疹样皮损,可伴浸润性丘疹和斑块.皮疹主要累及曝光区,也可扩展到非曝光区,偶呈红皮病;② 覆盖区皮肤进行最小红斑量测定,患者对UVB 异常敏感,也常对 UVA 甚或可见光敏感.光激发试验和光斑贴试验可阳性; ③ 组织病理无特异性,类似于慢性湿疹和(或)假性淋巴瘤。其中,光激发试验采用上海希格玛公司日光模拟器,测试范围包括UVA、UVB、NB-UVB 的MED 值。UVA-MED 正常范围为≥47.5J,UVB-MED 正常范围为≥41mj,NB-UVB-MED 正常范围为≥600mj。UVA-MED 低于47.5j 为敏感,低于5.8j 为超敏感;UVB-MED 低于41mj 为敏感,低于5.8mj 为超敏感;NB-UVBMED 低于600mj 为敏感,低于200mj 为超敏感。

1.2 研究方法

1.2.1 资料收集 收集、汇总和分析连续接受治疗1月后的NB-UVB 治疗和常规治疗的患者的性别、年龄、NB-UVB 治疗次数、皮损消退百分比、副作用的数据。以“治愈、显效、有效、无效”作为临床治疗效果。无效指的是患者经过治疗后瘙痒症状未明显减轻,且丘疹及苔藓样变面积无变化;有效指的是治疗后瘙痒症状稍有减轻但不明显,且丘疹及苔藓样斑块面积减少低于 50.00%;显效指的是治疗后其瘙痒症状明显减轻,且丘疹及苔藓样斑块减少面积减少≥50.00%;治愈指的是治疗后无瘙痒症状,丘疹面积及苔藓样斑块完全消退;总有效率=(治愈+显效+有效)例数/总例数×100%。治疗观察指数的变量以频率和百分比(n,%)表示。P<0.05 具有统计学意义。

1.2.2 治疗方法 根据以下传统治疗选择对照组患者:防晒、口服抗组胺药枸地氯雷他定,非特异抗炎药沙利度胺(100 ~150 mg/d,1 周;200mg/d,3 ~4 周;维持治疗为100 mg/d)、羟氯喹(400mg/d,4 周后剂量减为200mg/d 口服,共8 周)、类固醇乳膏;实验组患者在传统治疗的基础上,使用NB-UVB 光疗仪(上海西格玛紫外线光疗仪,型号SS-03B,输出波长311nm)进行治疗,以最小红斑剂量的50%作为起始剂量,在防晒的基础上,辅以传统治疗,然后根据上一次治疗后的反应确定下一次治疗的剂量:①如果轻度瘙痒且没有观察到新的皮损,在维持3 次之前剂量治疗的基础上增加10%的剂量。② 如患者中度瘙痒,没有皮肤红斑或新的皮损,维持上次剂量。③ 对有严重瘙痒和明显皮损如红斑和水疱病变的患者,服用抗组胺药和外用糖皮质激素,并减少上次剂量10%。④ 如果患者通过剂量调整和药物控制仍不能耐受,则停止NB-UVB 治疗。患者每周接受2 ~3次治疗,数周后停止[3]。

1.2.3 统计学方法 采用SPSS 25.0 进行统计分析,用卡方检验分析皮损消退百分比,用logistic 分析分析性别和年龄数据。定性资料用频率和百分比n(%)表示,P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料 共收集了2017 年11 月~2021 年12月在我科治疗的24 名难治性PLE 实验组患者和23名对照组患者。实验组男性5 人,女性19 人,年龄13 ~75 岁,平均年龄(45±16)岁。对照组男性9 人,女性14 人,年龄14 ~56 岁,平均年龄(31±12)岁。实验组中,13 例对UVA 敏感,10 例对UVA 异常敏感,4 例对UVB 敏感,4 例对UVB 异常敏感,2 例对NBUVB敏感,其中,有5例患者对UVA和UVB同时敏感,有2 例患者对UVA、UVB、UVB 同时敏感;对照组中,13 例对UVA 敏感,9 例对UVA 异常敏感,12 例对UVB 敏感,其中,有11 例对UVA、UVB 同时敏感。

共收集了2017 年11 月~2021 12 月于我科治疗的28 名难治性CAD 实验组患者和23 名对照组患者。实验组男性12 人,女性16 人,年龄20 ~71 岁,平均年龄(51±14)岁。对照组男性21 人,女性2 人,年龄33 ~69 岁,平均年龄(53±10)岁。实验组中,15 例对UVA 敏感,11 例对UVB 超敏感,11 例对UVB 敏感,2 例对UVB 异常敏感,其中,有14 例对UVA、UVB 同时敏感;对照组中,15 例对UVA 敏感,5 例对UVA 超敏感,10 例对UVB 敏感,1 例对UVB超敏感,其中,有8 例同时对UVA、UVB 同时敏感。

logistic 分析表明,性别和年龄不是影响疗效的混杂偏倚因素(P>0.05)。

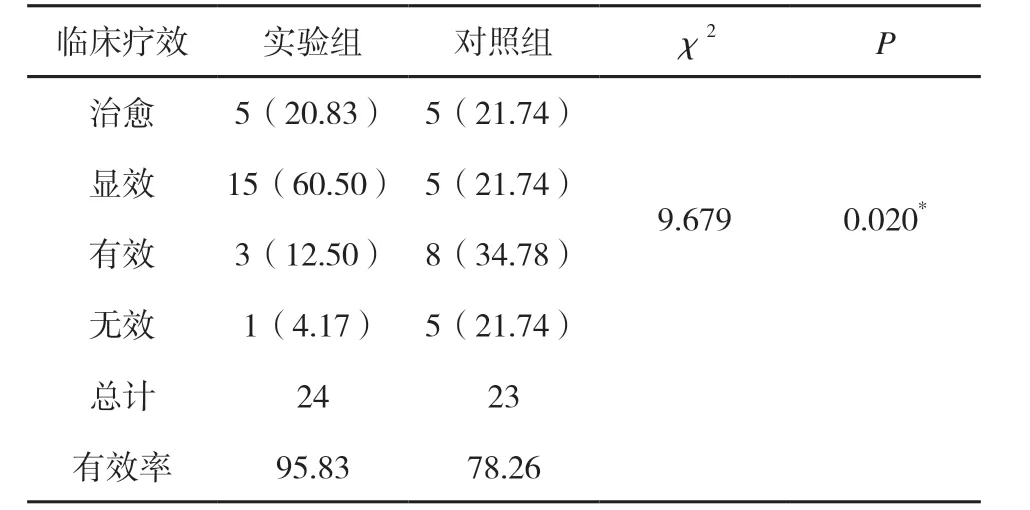

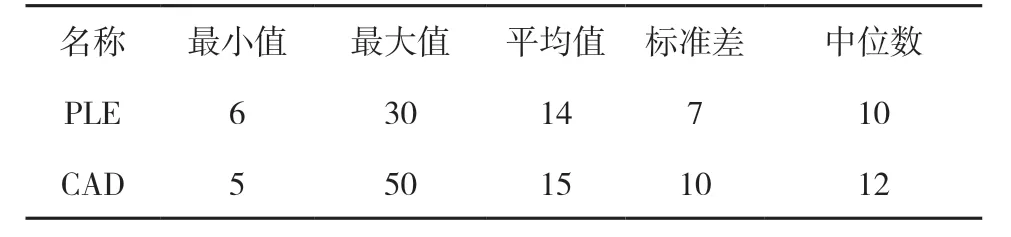

2.2 治疗结果 PLE“治愈”患者在实验组占20.83%(5 人),在对照组占21.74%(5 人),“显效”患者在实验组占60.50%(15 人),在对照组占21.74%(5 人),“有效”患者在实验组占12.50%(3人),在对照组占34.78%(8 人),“无效”患者在实验组占4.17%(1 人),在对照组占21.74%(5 人),两组在疗效上总体有统计学差异(χ2=9.679,P=0.020),说明实验组总体比对照组疗效好(表1)。PLE 有效照射次数最少6 次,最多30 次,平均14 次(表3)。

表1 PLE 实验组和对照组疗效对比[n(%)]

在24 名PLE 实验组患者中,有3 名患者在治疗过程中出现了轻度瘙痒,治疗过程中在当前剂量基础上增加10%后未再出现瘙痒;其余患者未出现明显副作用。

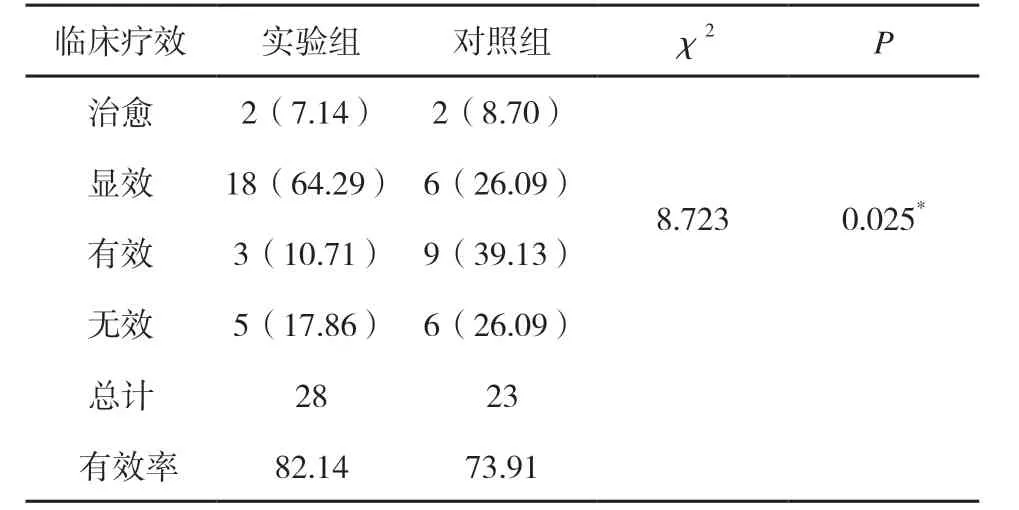

CAD“治愈”患者在实验组占7.14%(2 人),在对照组占8.70%(2 人),“显效”患者在实验组占64.29%(18 人),在对照组占26.09%(6 人),“有效”患者在实验组占10.71%(3人),在对照组占39.13%(9人),“无效”患者在实验组占17.86%)(5 人),在对照组占26.09%(6 人),两组在疗效上总体有统计学差异(χ2= 8.723,P= 0.025),说明实验组总体比对照组疗效好(表2)。CAD 有效照射次数最少5 次,最多50 次,平均15 次(表3)。

表2 CAD 实验组与对照组疗效比[n(%)]

表3 患者有效照射次数(n)

在28 名CAD 实验组患者中,3 名患者治疗过程中曾经出现轻度瘙痒,治疗过程中在当前剂量基础上增加10%后未再出现瘙痒;1 名患者治疗过程中双前臂出现丘疹伴中度瘙痒,维持上次治疗剂量后瘙痒减轻,添加剂量10%后瘙痒加重,嘱患者外用类固醇乳膏后可缓解;1 名患者治疗过程中出现背部大量红斑、丘疹伴剧烈瘙痒,嘱患者服用抗组胺药和外用类固醇乳膏,并减少上次剂量10%后症状明显缓解。

3 讨论

PLE 和光诱导抗原的Ⅳ型过敏反应、免疫抑制减少、异常抗原形成或异常免疫反应应答有关。表现为光照后朗格汉斯细胞迁移受损,中性粒细胞浸润减少,M等类细胞增加,肥大细胞促进IL-10 增加,肥大细胞脱颗粒,Treg 细胞功能受损,KC 细胞分泌IL-1β、TNF-α、VEG-α[4-7]。NB-UVB 治疗PLE考虑和免疫抑制、调节 T 细胞数量有关,此外NBUVB 照射会引起色素沉着过度、表皮增生、角质层增厚而增加保护机制[8-10]。

CAD 与机体接触光及光敏物质导致的 T 淋巴细胞介导的Ⅳ 型迟发型变态反应有关。lncRNA 相关的炎症和免疫反应功能障碍在 CAD 的发生中起重要作用。趋化因子信号传导途径中 MAPK 途径相关基因表达上调提示 CAD 与 UV 引起的皮肤免疫反应及炎症相关[11-12]。而NB-UVB 治疗可诱导细胞凋亡,这样使增生性皮损的得到较好的控制;CAD 的发生涉及很多炎症因子,其通过修饰细胞因子环境改善环境从而达到调节的作用;通过免疫抑制作用控制CAD的迟发性超敏反应;通过逐渐增加剂量建立耐受,从而减少CAD 的复发,其原理是黑色素合成增加(UVA)和表皮增厚(UVB)[13]。

PLE 目前治疗方法包括避免阳光、防晒霜、皮质类固醇、光疗法,全身免疫抑制药物如硫唑嘌呤和环孢素,此外羟氯喹、omega-3 脂肪酸和 β-胡萝卜素治疗效果尚存在争议。CAD 目前治疗方法包括:①避光、防晒、避免接触和口服可疑过敏药物及食物。②局部使用糖皮质激素软膏及钙调神经磷酸酶抑制剂软膏。③系统用糖皮质激素、沙利度胺、硫唑嘌。④注射生物制剂杜普利尤单抗。⑤NB-UVB 治疗。⑥手术。糖皮质激素及免疫抑制剂依然是二者治疗最基本的方式,但长期使用有较大副作用,故NBUVB 治疗可有效的减少糖皮质激素和免疫抑制剂使用从而减轻副作用。不仅如此,研究表明NB-UVB与PUVA疗效相当[14], NB-UVB更加经济,孕妇可用,无需口服药物,治疗后无需佩戴防护眼镜,无需使用补骨脂素,可减少其皮肤毒性损害、胃肠道反应、肝功能损害、继发性白内障等副作用。治疗不仅可使皮损消退,还可以增加患者对紫外线的耐受度[15]。且NB-UVB 的急性副作用相对较小,包括瘙痒、疼痛、红斑、晒黑和水疱形成[16],这些风险相对较轻。其最大的副作用就是皮肤癌,但在500 次治疗后进行皮肤癌综合评估可进行预防,相对安全[17-20]。

在国外,Bilsland 等[14]发现NB-UVB 是PUVA治疗重度PLE 的替代方案,Aslam A 等[21]用50%MED 作为起始剂量,20%作为增量,每周3 次对PLE 患者进行治疗,15 次以上的有效率为91%,A.Combalia 等[7]也发现NB-UVB 治疗PLE 取得较好疗效。在国内,李福民[22]发现NB-UVB 可减少PLE的复发,但尚缺乏NB-UVB 对PLE 的疗效研究。而NB-UVB 治疗CAD 患者的研究国内外均较少,在国内,仅马莉等提出1/3 或1/2MED 作为起始剂量,10%作为增量进行治疗,每周2 ~3 次,可取得很好的疗效[3],但缺乏NB-UVB 联合常规治疗的疗效研究。对于慢性光化性皮炎和多形性日光疹,抗组胺药物抑制组胺释放,沙利度胺进行免疫调节,同时增加NB-UVB 治疗,可以达到更佳的效果,长期使用可能尽快控制病情并减少复发,达到长期控制的效果。我们的研究PLE 实验组和对照组在疗效上总体有统计学差异(χ2=9.679,P= 0.020),说明实验组总体比对照组疗效好。PLE 有效照射次数最少6 次,最多30 次,平均14 次。CAD 实验组和对照组在疗效上总体有统计学差异(χ2=8.723,P= 0.025),说明实验组总体比对照组疗效好。CAD 有效照射次数最少5 次,最多50 次,平均15 次。若条件允许,我们建议对难治性慢性光化性皮炎和多行形日光疹的患者,将NB-UVB 治疗纳入其长期、常规的治疗方案中。虽然部分患者在治疗过程中出现了副作用,但是经过剂量调整和药物处理,患者均能完成治疗疗程。

PLE 和CAD 患者常有容貌焦虑,且深受瘙痒影响,故将患者病情控制到少复发、瘙痒明显减轻的状态是治疗的主要方向。NB-UVB 治疗较为频繁,部分患者因工作、距离医院较远、偏远地区医院无光疗设备和相关医疗水平等因素而导致依从性较差,故不能实现长期脱敏治疗,建议可自备家庭光疗仪。此外,近期王天景等提出UVA 急速硬化在CAD 治疗上取得较好的疗效[23],但仍需要大量前瞻性实验数据证实,NB-UVB 的急速硬化治疗、未来是否可根据患者紫外线过敏种类分别脱敏仍有很大的探索空间。