对大学生不当使用手机的正强化

伍喆,陈丽辉,徐紫千

■教育学

对大学生不当使用手机的正强化

伍喆,陈丽辉,徐紫千

(湘潭大学 商学院,湖南 湘潭,411105)

大数据和5G通讯技术的应用,给当代大学生学习和生活提供便利。通过对部分高校大学生手机使用情况的问卷调查,发现手机影响大学生的程度远远超出我们的想象,部分大学生深陷手机成瘾的泥潭。如何让他们恰当地使用手机就成为教师、大学生及其家长、社会必须面对的一个严峻挑战。运用强化理论,对导致大学生沉迷手机的行为进行分析,发现正惩罚(如扣分)、负强化(如没收手机)等对大学生使用手机均有影响,但究竟哪一种更可取呢?或者说都不可取?究竟应该怎样“面对”他们习以为常的“日常伴侣”手机呢?文章对此进行了分析,并提出相关建议,期望对部分大学生手机成瘾现象进行及时干预和矫正。

大学生;手机成瘾;被动学习;正惩罚;负强化

引言

党的二十大报告指出:“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。育人的根本在于立德。全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”[1]。习近平总书记勉励广大青年要“怀抱梦想又脚踏实地,敢想敢为又善作善成,立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年,让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花”[1]。

大学生通常是指正在接受基础高等教育和专业高等教育还未毕业,或受过高等教育已经毕业走进社会的一群人。本文中的“大学生”专指前者,他们年轻有活力,善于学习新技术、吸收新思想,易于借用通讯设备和现代传媒手段,是开拓进取、推动社会进步的生力军。当前,随着移动互联网和智能移动终端的普及,手机等移动终端设备已经成为大学生不可或缺的“日常伙伴”。

国内外学者将大学生手机使用动机划分为不同类型,发现动机与手机成瘾行为存在关联。有学者把手机使用动机分为用来打发时间、逃避现实的习惯性使用和用来娱乐、记录的工具性使用,并发现前者与手机成瘾存在显著正相关[2]。而使用手机的动机往往与个人心理需求密切相关,心理需求的满足可以分为心理需求现实满足和心理需求网络满足两个方面,如果网络满足高于现实满足,则产生手机成瘾的可能性将增大,反之将减少[3]。有学者认为,大学生内心的孤独使得其喜欢通过手机这样含蓄低调但又为大家普遍认可的方式上网了解外界资讯、聊天交友、玩游戏来释放压力[4],进而发展成手机成瘾。还有学者研究了大学生手机成瘾与特质焦虑、手机使用动机的关系,结果显示,手机使用的娱乐动机在特质焦虑和手机成瘾的关系中起部分中介作用[5]。概括来说,依据使用目的划分,大学生使用手机主要用于以下几个方面:通过微信、QQ来与同学、朋友和家长等进行联系,快捷又直接,以满足情感交流的需要;通过看学习视频来扩充拓展学习内容,巩固所学知识;通过刷抖音、小红书,“被动式”地接触各类短视频或影视作品,作为休闲消遣,排解学习压力,增加生活乐趣,等等。

现在智能手机在大学生中已经普及,基本人手一机,个别学生可能还有除了手机之外同样“智能”的如ipod、ipad之类移动终端,这些智能移动终端(以下简称手机)让大学生的学习生活变得更加方便快捷,扩大了他们的人际交往范围,有利于促进大学生了解社会、感知社会,但手机毕竟只是一个工具,过度依赖和沉迷也会带来一些负面影响,甚至危害。当然,利用手机进行学习,即把手机当作获取学习资源的工具,从而拓展知识面、深化知识学习和问题研究,那自然是获取了手机正向效应的好事。还有一点,我们必须认识到,那就是学生利用手机学习,究竟是主动学习,还是被动学习?“主动”,还是“被动”,这里差别甚大。根据观察,很多学生利用手机进行学习,或者“辩护性”地认为自己拿着手机就是在搞学习,那也顶多算一种“被动式”学习,这是因为,即便学生在抖音、小红书等平台上在关注、学习一些信息类的知识,或者在微信、QQ等社交平台上浏览朋友圈以获取一些社会生活等经验性知识,但整体来说,这些知识是零碎的、不系统的,相对于大学生社会认知和某些生活体验来说,确实有些用处,但相对于其专业知识来说,绝大多数是无用的,因而,对于具有一定学习能力和自我管理能力的大学生来说,这种无意识的、非计划内的学习,就是典型的被动式学习,而且这种被动式的学习由于是“偶遇”的,并没有“过脑”“入心”,在他们心目中肯定不会持久。

因而,我们在认可手机给青年大学生带来学习、交流等正面效果的同时,也必须认识到手机给他们带来了较大的负面作用,包括由于手机引致的被动式学习而带来的时间浪费或效果耗损。那么,分析大学生手机使用这一行为及其影响,如何趋利避害,把手机作为提升大学生学习效率和效能的手段和工具,而不是他们成长路上的“陷阱”,也不至于去影响他们的身心健康和生活质量[6],就成了青年大学生及其相关人员需要正面面对、不可回避的问题了。我们可以从很多方面来分析大学生使用手机这一行为,本文从斯金纳强化理论这一视角出发,运用问卷调查和统计分析的方法,发现目前大学生手机使用方面可能存在的问题,分析大学生“过分”使用手机这一行为的动因,并从学校、社会、学生本人及其家长等多方面提出相应的矫正方法,以及协同治理的措施。

一、斯金纳强化理论:惩罚与强化

(一)核心原理

斯金纳的强化理论由美国心理学家和行为学家斯金纳、赫西、布兰查德等人提出,属于一种典型的过程型激励理论,它是以学习的强化原则为基础的关于维持和修正人的行为的一种学说。斯金纳提出操作性条件反射,认为人或动物基于环境的作用,采取一定的行动,以实现某种目的。如果出现的行为正确,被强化后该行为还会频繁出现;如果出现不正确的行为,被强化后则会逐渐减弱或消失[7]。通俗地讲,当人们做出某种行为之后,若产生希望看到的结果,那这种结果就会成为一种强化物,人们就会重复以前的行为。强化理论为控制或引导人们的行为提供了依据。

(二)强化的分类

正强化、负强化和自然消退是强化的三种类型。正强化又称之为积极强化,出现某事物导致行为者愉快,并使行为者的行为增加。积极强化物通常是具体的,人们可以触摸到的,像海尔以员工的名字来命名一个小发明、小工具、一个作业程序,如“启明焊枪”“晓玲扳手”等,对员工的激励作用是很大的。同事、朋友之间的一个微笑、拥抱、手势等,对营造积极的工作氛围和改善工作、加深朋友情谊等都是有益的社会强化物。老师在课堂上对学生的瞩目、点名表扬等,都会给学生莫大的鼓励。负强化又称之为消极强化,移除某事物,导致行动者痛苦并使行动者特定行为表现消失。作为老师,在课堂上宜尽可能减少使用消极强化物,以免“导致行动者痛苦”。自然消退又称衰减。对原先可接受的某种行为在一定时间内不予强化,这种行为会自然消退。这三种类型辩证统一,是斯金纳强化理论体系的组成部分。强化的主要的目的是根据人的心理和行动的规律,对人的行为进行导向、规范、修正和改变。人们可以根据行为的反馈结果不断地调整自己的行为,使之适应环境。

人们对行为的理解和引导在强化理论下开始加强。因为,一种行为肯定会有一种后果,一定程度上这种后果会决定这一种行为会不会再次发生。因此,研究强化理论,并在实际工作中加以应用,是十分必要、且有意义的。

(三)强化、奖励与惩罚的联系与区别

斯金纳认为,受到强化的行为一定会得到了加强,而受到奖励的行为则不一定,即可能会也可能不会得到加强。比如,奖品、金钱、荣誉之类的奖励,有时确实可以加强它们所奖励的行为,但是并不是所有的奖励都可以使行为得以加强,对此,斯金纳的解释是,奖励对行为的加强作用并不是立即表现出来,而有效的强化物对行为的加强作用则是立即表现出来的。

惩罚是斯金纳认为的一种控制行为,他认为惩罚有二种形式:一种是当出现行为者不希望的“强化物”时,对“不适宜”行为出现之后的一种负向“反应”,这种惩罚也叫正惩罚;另一种是在“不适宜”行为出现后,把行为者希望的“强化物”撤走,这种惩罚也叫负惩罚。前一种情况比较常见,如学生玩手机被扣分,再如上班迟到的员工被扣除当月全勤奖,对酒驾的驾驶员实施刑事拘留等。后一种情况也不少见,如学生在课堂上玩手机,老师将其没收,还比如顾客没有积攒足够的积分便不能兑奖,或不能享受相当的优质服务。两种惩罚的形式,或积极、正向,或消极、负向,都给予了行为者某种程度或方向的强化;两种惩罚的效果,有时可能趋向一致,有时可能不一致,甚至相反,有时其效果在短时间内是难以评估的。举例来说,一些因工作业绩不佳而受到训诫的员工并未因此而有所改变。更有甚者,有些行为表面上看好像是对不良行为的一种惩罚,而实际上却起到了强化的作用。例如,一个学生因违反校规被叫到校长办公室受训,但这种行为可能被认为是“勇敢”或“大胆”的表现,因而获得同学们的敬佩[8]。这样,那个学生违反校规的行为反而可能被强化。

建设安全动态大数据诊断系统,首先要基于“一张图”服务平台,将基础图形和属性数据、在线监测的实时性数据、专业业务系统的事务性数据综合集成起来,构建煤矿安全动态诊断专题数据库。

概言之,奖励并不总是有效,惩罚也可能不是一种理想的控制行为的方法,其效果是有限的,这就要看所采取的措施是否有效,如果无效,则所采取的措施便不能叫做“惩罚”。无论奖励,还是惩罚,对行为本身都具有一定的强化作用。

二、一项调查

(一)调查背景和目的

如前所述,手机已成为当今大学生的不可或缺的亲密“伙伴”。但是,大学生们每天在手机上使用的时长、使用的内容则因人而异,这与人们的年龄、职业等因素息息相关。那么,高校学生群体每天使用手机的情况又是怎样的呢?本文通过问卷调查的方法,运用SPSS统计软件,对我国部分高校学生使用手机情况进行调查研究和统计分析,发现高校学生使用手机的现状及其存在的问题,既为“立德”,又为“树人”[9],并有针对性地提出相关建议。

(二)调查问卷设计

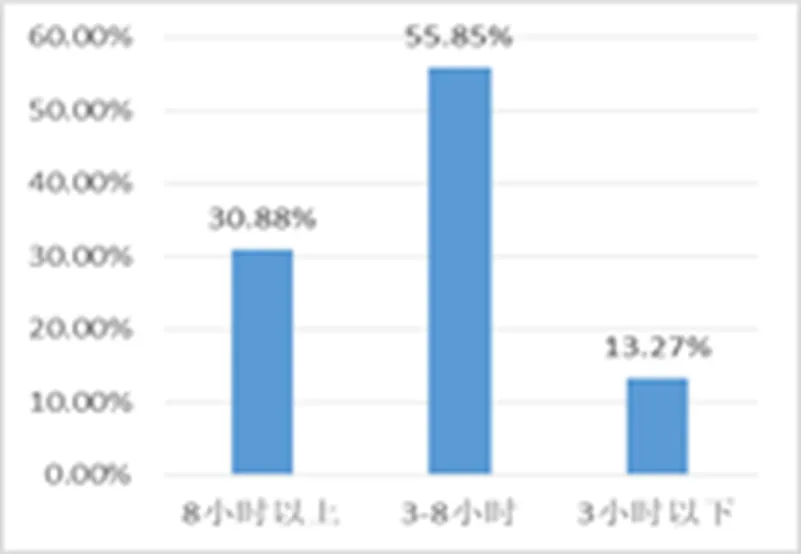

本调查采用问卷调查法,样本对象来自全国高校,线上样本具有随机性,线下样本主要为湘潭大学、湖南科技大学、湖南工程学院的本科生和研究生。这三所大学的生源几乎覆盖全国各省市区,因此具有一定的代表性。通过后台观测到的数据发现,线上样本来自广东、上海、江苏、陕西、河南、北京、天津、云南、浙江等多省市,具有广泛性。调查问卷共分为三个部分:第一部分共5题,主要了解研究对象的基本情况,如性别、年龄(年级)、专业以及家庭大致情况;第二部分共18题,包括单选和多选,涉及大学生日常使用手机的时长、使用手机的主要用途、使用手机的行为及其结果认知等方面;第三部分按照李克特量表设置了11组陈述性问题的选择,每一个陈述有“完全符合”“比较符合”“不确定”“比较不符合”“完全不符合”五种选项,分别记1、2、3、4、5分。见表1。通过这些问题,进一步调查高校学生对手机的依赖程度、使用手机对其人际交往以及学习的影响。

表1:本研究调查问卷题型及内容

(三)样本基本情况

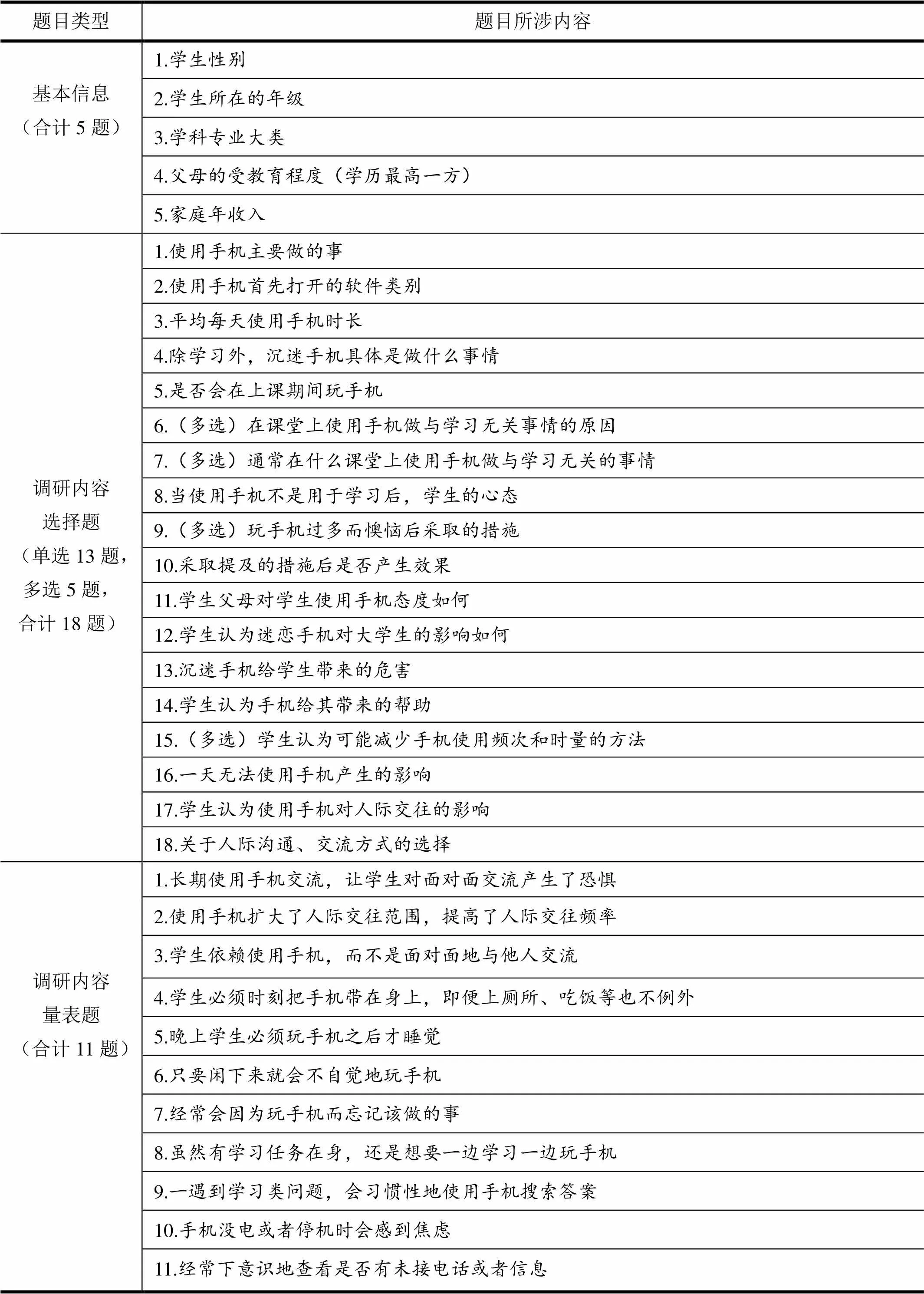

本次调查线下面向湘潭市的三所高校共发放1400份调查问卷,回收有效问卷1153份,线上收到有效问卷637份,总共有效问卷1880份。其中男生716人,占比38.09%;女生1164人,占比61.91%。就所在的年级来看,大一占34.61%,大二占10.23%,大三占27.15%,大四占7.11%,在读研究生占20.9%。就所属专业来看,文科占57.85%,工科占27.23%,理科占14.92%。具体见图1、图2。

图1:样本年级分布情况

图2:样本专业分布情况

从本次调查对象的样本基本情况看,男女比例分布、所在年级特征及专业分布构成相对合理,调查的范围比较广,并且至少驻湘潭的三所高校学生来自全国绝大多数省市区,调查数据客观、可靠,可以确保调查问卷的信度和效度。

三、调查结果分析

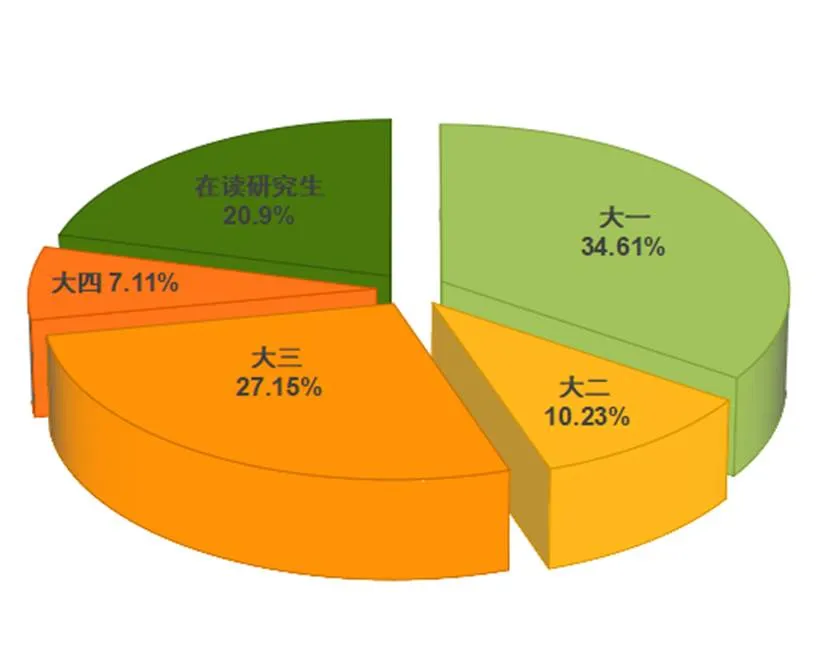

(一)大学生使用手机的时长

调查数据显示,较大部分大学生使用手机的时间过长,有小部分甚至到了“依赖”的程度。被调查者中有30.88%的学生每天使用手机在8小时以上,55.85%的学生每天使用手机在3-8小时,13.27%的学生每天使用手机在3小时以下,见图3。有超过85%的学生每天使用手机的时间超过3小时,超过30%的学生每天使用手机超过8小时,这意味着这些学生的日常生活已经离不开手机,很多学生对手机的依赖程度较高,甚至是手机离不开身。有研究显示,长时间使用手机会降低生命质量[6],长时间的日均手机使用会影响大学生人际交往[10],加深个体孤独感和焦虑感,这是大学生使用手机时间过长的最大隐患。

图3:高校学生每天使用手机时长

图4:高校学生每天使用手机用途

(二)大学生使用手机的用途

大部分大学生使用手机的用途与学习无关。随着信息技术的发展和社会生活需求的多样化,手机的功能越来越丰富,其功能不仅局限于打电话、聊天等基本生活需求,如今越来越多的人使用手机上网、游戏、购物、线上学习等等,大学生尤其如此。手机更像是一个“生活工具”“贴身伴侣”,给人们的生活和学习带来了翻天覆地的变化。调查显示,有52.99%的学生使用手机的主要用途是娱乐,31.57%的学生主要用于社交,9.71%的是用于学习,剩下的5.73%是用于其他用途,见图4。就是说,有超过80%的大学生使用手机不是用于学习,而是用于娱乐和社交。除此之外,调查数据还显示,75.28%的大学生每天第一时间打开的是微信等社交软件,会第一时间查看朋友圈或者回复消息;其次10.93%的大学生会第一时间打开短视频类软件,例如刷抖音等等。由此可以看出,大学生对社交软件具有更大的关注度,他们会在每天的第一时间浏览新鲜事和与自己相关的信息。

(三)大学生使用手机的主要场合

大学生使用手机的场合主要是选修课。调查数据显示,87.42%的大学生会在上课期间玩手机,且每周在课堂里玩手机3次以上的占比38.51%。由此可见,大学生在课堂上使用手机是一个较为普遍的现象,如此,手机已经成为部分大学生课堂学习的“分神器”。另外,为了摸清大学生玩手机的课堂类型的倾向性,问卷还设计了大学生玩手机的课堂类型选择题,结果显示,71.81%的大学生喜欢在公共选修课上玩手机;在专业必修课中使用手机的人数占16.13%;在专业选修课中使用手机人数占到了33.48%;在跨专业选修课和公共必修课中使用手机的人数相当,所占比例分别为41.80%和42.50%,见图5。通过这些数据可以看出,大学生潜意识里认为专业必修课最重要,因此在这类课上玩手机的最少,而公共选修课不如必修课重要,另一个原因是选修课老师面对的学生多,通常是合班课多,因而对于学生的管理幅度较大,教师对学生的熟悉程度较低,约束也自然较少,课堂管理处于相对宽松的状态,所以在这类课堂上玩手机的最多。对于这些上课玩手机的同学,问卷特意涉及对此类情况原因的了解,结果发现,52.39%的高校学生课堂上使用手机是因为他们认为该课程不重要;44.49%的大学生是出于习惯,在课堂上不由自主的想看手机,这是由于教师需要管理的学生过多,很多还难以辨认身份;当然,也有50.39%的学生觉得老师讲课平淡,因而玩手机,这类比例较大。除此之外,作者还在平时的学习生活中发现,即使有些大学生在课堂上听课认真,也会时不时拿出手机看,这与学生缺乏目标意识,对未来没有规划,或者规划没有很好落实有关。

图5:高校学生在不同课程中使用手机分布图

四、结论和建议

通过对以上数据的分析,我们得出以下结论,并提出相应的建议。

(一)大学生转变主体认知,尽量获取更多的正强化。

如前所述,使用手机已经成为大学生学习与生活中不可缺少的一部分,随身携带手机更是当代学生出门“标配”动作之一,一部分学生更是已经对手机上瘾,成为“手机奴”;在大学生日均使用手机时长增长的同时,娱乐和社交功能的使用时间也呈增长趋势,而花在学习上的时间越少。之所以会出现这种情况,原因是多方面的,但可以肯定地说,跟这部分大学生缺乏学习目标,或者说学习目标不明确有关,也跟大学生不善于时间管理和对于网络诱惑缺乏抵抗力有关。众所周知,大学不同于中学,大学生可自由支配的时间很多,并且没有老师和家长对于使用手机的硬性限制,因此,积极引导学生正确且有效的使用手机越来越重要。

作为一名新时代的大学生,想要扭转着迷于手机“不能自拔”的窘境,重新审视自己的人生目标,思考自己进大学前的意愿,审视自己读大学的目的,坚守自己读大学的初衷,回头看看自己已经过去的和正在经历的大学时光,想想这是不是自己想要的大学生活,这个状态能否如期实现自己设定的大学目标,以及为自己的职业生涯打下相应基础,是十分必要的。当然,要实现这个“转化”是不容易的,因为它本身需要走心、过脑,更需要“碰壁”之后的幡然“觉醒”。这个自我觉醒的过程本身也是一个正强化的过程。这是因为,无论是通过计划和目标,还是通过兴趣点或参加学习社区,大学生都将获得相应的收获,这种奖赏式的“报酬”就是正向强化物。

1.通过计划和目标,来实现正强化。目标再大再远,也不能空着。首先,你需要制定一个具体而可行的计划,规定每天、每周必须花费多少时间来学习,以及应该完成哪些任务。将大目标化成小目标,完成小目标就可获得及时反馈和鼓励,这种正向强化越多,一个个小目标就会连续“通关”,终究成就大目标。

2.发掘兴趣点,来实现正强化。通过专业教育和认知了解不同学科和领域,找到你真正喜欢和热爱的方向。通过适当的社会调查,了解社会究竟需要什么素能的人,并根据未来工作岗位的要求以及自己的兴趣、爱好来选取适合自己的课程、专业、书籍,这样学起来才是真正按照自己的路径进行的,应该会难以感到“枯燥乏味”的。显然,这种兴趣点发掘式的学习,也是一种典型的正向强化。

3.参加学习社区,来实现正强化。现在许多学校都有各种各样的学习社区,鼓励学生进行交流、参加讲座和工作坊,这些都可以用来正向强化大学生的学习兴趣,激励他们探索更遥远的未知世界。这些社区既是发掘学习动力和拓宽眼界的好地方,通过正式或非正式沟通,鼓励建立专业关系和扩大人脉圈子,显然,也是一种有效的正向强化。

(二)家长强化角色和责任认知,慎用负强化和惩罚措施

当前,家庭教育对大学生手机成瘾问题上发挥的作用过小,主要原因是家长习惯于在传统的中小学家校合作中的角色,但对大学阶段如何跟高校教师合作的认识模糊,对家长究竟应该起到怎样的作用的认知出现了偏差,于是渐渐淡化了其本应起到的相应的作用。认为他们的孩子都已成年,自己能管理好自己,即便不能管理好自己,由于孩子大部分时间都在大学,那主要的责任就在学校。针对孩子手机使用过程中出现的问题,部分家长自然而然地认为学校就应该承担改变其手机成瘾现状的责任,显然这一认知是错误的。因为高校和学生家长仍然扮演着同等重要的作用,且根据经验来看,家长对其孩子习惯和倾向的了解一般都要多于教师,高校跟家长同样要保持合作关系,携手共进一起探讨解决这部分学生手机不当使用的问题。

1.家庭教育要慎用“负向强化物”。家长不宜随意动用负向强化物,如没收孩子的手机,或者待孩子一回家就责骂,甚至采取多种形式的惩罚,那只会无济于事甚至适得其反,加剧孩子们的叛逆劲儿,甚至加剧与孩子间的矛盾和代沟。家长也不宜随意惩罚孩子,因为惩罚只是教人不该做什么,而不是教人该做什么。惩罚只能抑制,而不能消除不良行为,还会导致消极情绪,加剧孩子逆反心理。

2.家长要引导孩子辩证思维、辩证用物。大学生正处于世界观、人生观、价值观逐步确立的阶段,家长可以运用唯物辩证法的思想引导孩子辩证地看待智能手机及其作用,让他们选择适合自己的手机使用方式,在适当的时间段和场合,有程度地使用手机。

3.家长要以身示范,以“榜样”潜移默化地影响孩子,增强软性“正向强化”。家长要保持自控力,自身减少使用手机的时长和频次,有效且“健康”地利用手机。孩子在家期间多进行交流互动,那种“葛优躺”式的捧着手机,长时间对手机的“不离不弃”,对孩子而言无疑是一个“负向强化物”。像歌德所言一样,“觉察旁人的错误志向并不难,难在觉察自己的错误志向,这需要很大的神志清醒”。

(三)高校承担主体责任,以使命担当精神给学生正强化

在新时代下,高校教育的目的不仅仅是传授知识和技能,更要引导学生成为有理想、有作为、有担当的新时代好青年,努力将大学生塑造成社会主义现代化事业的建设者和接班人。因此,高校可以通过以下几方面的工作来引导大学生明确学习目标和所肩负的使命,以“强国有我,不负韶华”的使命担当精神,去激励和正向强化大学生们。

1.以理想信念来武装,实现正强化。大学是塑造青年大学生思想的重要阵地,也是他们初步认识社会和未来职业,“三观”逐渐确立的重要节点。帮助大学生确立远大的人生目标,坚定为国家、为社会贡献青春和才干的理想信念,走好自己的职业征程,以实现人生价值和抱负,这种价值实现和对国家、对社会作出贡献的成就感就是最好的正向强化。

2.以社会实践活动为载体,实现正强化。通过推行各种社会实践项目,如参加挑战杯科技作品竞赛、专业实习、社会公益活动、江河城市环保实践等,让大学生亲身感知各类问题,激发他们的社会责任感和使命感。

3.以创新精神为引领,实现正强化。高校可以鼓励学生积极参与科学研究和创新活动,参加挑战杯科技作品竞赛,参与导师的科研项目,思考要靠什么才能让科技成果有价值,有了价值又该如何实现成果转化等等。特别是,大学生能感知到通过科学研究获得对企业或产业的相关促进,他们从创新产品和服务中能感知到科技的力量和创新的价值,无疑对他们未来创新意识、创新精神和创新能力的培养会有巨大的促进作用。当然,教师在塑造学生良好的行为习惯方面,对同一件事情,可以综合运用正强化和负强化,有时能达到意想不到的效果[11]。

(四)社会营造清正氛围,以榜样给学生正强化

斯金纳认为强化可以养成人的行为、塑造人的人格,社会要对良好的榜样行为给予积极的正强化,在社会上营造一个有利于大学生学习的氛围,对提高大学生的学习积极性和学习成绩有着重要的作用。

1.以风清气正的社会风气,正向强化大学生。以社会主义核心价值观为根本遵循,通过引导大学生热爱祖国、热爱人民,爱岗敬业、甘于奉献,诚信做事、友善为人,建设富强、民主、文明、和谐的社会主义国家,在自由、平等、公正、法治的社会和享用现代社会文明成果中,得到正向强化。

2.以优秀的社会专业人士,正向强化大学生。可以发挥从大学毕业走向各行各业的优秀人士的榜样作用,以“师兄师姐”的身份,正向激励大学生。以了解大学生的教育和“探业”现状为基础,成功人士结合自身奋斗历程,分享自身创新创业经验,以此激励更多的大学生刻苦自励、奋发图强,争当未来社会主义建设事业的生力军。

3.以丰富鲜活的社会资源,正向强化大学生。加强社会对大学生学习资源的支持力度。社会可以向大学生提供适合他们需求的支持和资源,如提供免费的图书馆、提供就业指导服务或提供选择性的见习、顶岗实习机会,搭建与社会人士交流平台等。社会可以通过各种方式,与大学建立联系,搭建信息平台,促进大学生的学习成果落地,以此正向激励大学生。追求新潮、张扬个性的大学生,习惯在消费过程中感受物质充裕带来的幸福感与满足感,容易受网络纷杂意见和价值选择左右,也更易在朋友圈隐形竞争中失去理性束缚[12],此时全社会要合力“拯救”,以防止他们陷入伪饰精致、精神空乏、隐形焦虑的陷阱。

[1] 习近平.在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话[EB/OL].(2021-07-02)[2023-01-14].https://m.gmw.cn/baijia/2021-07/02/34965627.html.

[2] PARK W K.The mobile phone addiction among Korean college students[J].Korean Society for Journalism and Communication Studies,2003,47(2):50-81.

[3] 李娜.高校学生心理需求与满足同网络成瘾之间的关系研究[J].理论观察,2017(9):120-122.

[4] 申洋.高校大学生手机依赖与孤独感的关系研究[J].赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版),2022,43(10):94-97.

[5] 马君莉,郑红涛.大学生手机成瘾与特质焦虑、手机使用动机的关系[J].陕西学前师范学院学报,2019,35(3):82-85.

[6] 杨秋雨,员美娜,李晓萱等.大学生手机使用、睡眠及体力活动状况对其生命质量的影响[J].职业与健康,2022,38(19):2697-2702,2707.

[7] RUTHERFORD A.Skinner's technology of behavior in American life:from consumer culture to counterculture[J].Journal of the History of the Behavioral Sciences,2003,39(1):1-23.

[8] 余钦.斯金纳强化理论对高校学生干部培养的启示[J].学校党建与思想教育,2020(4):81-83.

[9] 伍喆.“立德”“树人”之辨析[J].西安电子科技大学学报(社会科学版),2018(4):79-82.

[10] 张庆华,刘娟,陶醉.大学生手机网络使用情况对人际交往的影响及应对策略[J].文化创新比较研究,2020,4(27):106-108.

[11] 包芬芬.浅析负强化与惩罚的区别——与《运用强化理论提升课堂教学水平》商榷[J].品牌(下半月),2015(3):261.

[12] 田小文,戴言,伯乐.“快乐购”且“精致穷”:消费主义对Z世代主观幸福感的影响[J].消费经济,2023,39(4):83-95.

Positive reinforcement of improper use of mobile phones by college students

WU ZHE, CHEN LIHUI, XU ZIQIAN

The application of big data and 5G communication technology provides convenience with contemporary college and university students in their study and life. Through a questionnaire survey on some college and university students' use of mobile phones, it is found that impact of mobile phones upon college and university students is far beyond our expectation, with some of them deeply addicted to mobile phones. Teachers, college and university students, their parentsand the society must facea serious challenge about how to let them use mobile phones properly. Using reinforcement theory, this paper analyzes why these students are addicted to mobile phones, with the result that negative reinforcement and positivepunishment both have an influence on it.But which one is preferable or neither? And how should they use their phones regarded as normally daily companion? This paper compares and analyzes the effectiveness of negative reinforcement and that of positive punishment, and puts forward relevant suggestions, hoping to timely intervene and correct some university and college students' addiction to their mobile phones.

college and university students; mobile phone addiction; passive learning; positive punishment; negative reinforcement

G647

A

1008-472X(2023)03-0128-09

2023-05-27

湖南省教育厅重点项目“落实研究生导师立德树人根本任务的机制与路径研究”(20A469)。

伍 喆(1965-),男,湖南耒阳人,湘潭大学商学院,副教授,管理学博士,研究方向:创新管理、HRM、信用管理;

陈丽辉(1993-),女,湖南邵阳人,湘潭大学商学院,硕士研究生,研究方向:高等教育,HRM。

本文推荐专家:

吴朝霞,湘潭大学商学院,教授,研究方向:金融创新、区域经济、环境经济。

高建华,桂林电子科技大学商学院,教授,研究方向:公共管理、组织与战略管理、人力资源管理等。