欺凌受害对初中生外化问题的影响:一项短期追踪研究

刘晨旭?赵献梓

摘 要 基于暴力循环假设和一般压力理论,探讨欺凌受害对初中生外化问题的纵向影响及作用机制。使用特拉华欺凌受害量表-学生卷、长处与困难问卷-学生卷、青少年情绪调节量表和儿童青少年同伴关系量表对河北省962名初中生进行间隔半年的两次问卷调查(有效问卷数分别为920和858)。结果发现:初中生早期欺凌受害经历不仅会直接影响其后期的外化问题行为,还会通过同伴关系的纵向单独中介作用以及表达抑制和同伴关系的纵向链式中介作用间接影响后期的外化问题。该研究揭示了欺凌受害影响外化问题的作用机制,对减少初中生外化问题具有一定意义。

关键词 欺凌受害;外化问题;情绪调节策略;同伴关系

分类号 B842

DOI:10.16842/j.cnki.issn2095-5588.2024.05.002

1 引言

长期以来,青少年外化问题行为受到发展心理学和病理学领域研究者的广泛关注(常淑敏等, 2019)。外化问题是由于个体控制不足导致对外部环境作出消极反应的一种外显行为,包括多动、挑衅、偷窃、撒谎、逃学、攻击等(Achenbach et al., 1987)。初中阶段是青少年发展的关键时期,这一时期生理成熟与心理发展的不平衡性致使初中生的外化问题显著增多(杨静慧, 2023)。研究发现,约60%的青少年在青春期会表现出不同程度的问题行为(Van Heel et al., 2020)。外化问题给初中生带来诸多负面影响,如焦虑、抑郁等心理问题(Lee & Stone, 2012),以及学业成绩不佳、社会不适应等不良表现(Ganesan et al., 2021)。因此,探讨初中生外化问题的影响因素及作用机制十分必要。本研究将在暴力循环假设和一般压力理论的基础上,以防治校园欺凌为背景,结合个体认知因素(情绪调节策略)以及学校环境因素(同伴关系),考察初中生外化问题行为的作用机制,以期减少初中生的外化问题行为。

1.1 欺凌受害对外化问题的影响

外化问题的产生与个体遭受的负性生活事件有很大关系(代维祝等, 2010)。欺凌受害作为初中生面临的重要压力事件,是其中不容忽视的一方面。欺凌受害是指个体反复遭受力量较强同伴的故意伤害(Olweus, 1994)。暴力循环假设指出欺凌受害者对欺凌行为的观察与效仿,是个体后期出现攻击、违纪行为的重要原因(杨继平等, 2021)。欺凌受害者从早期的弱势群体变为问题少年,是欺凌事件带来的较为隐蔽的不良后果,因此针对欺凌受害者外化问题的研究十分必要。国内外研究已证实,相较于普通青少年群体,遭受欺凌的青少年会产生更多违纪和学业适应不良等外化问题(刘致宏等, 2022; Ganesan, et al., 2021; Tokunaga, 2010)。此外,国外的纵向研究也发现个体早期受害经历是导致后期外化问题出现的风险因素(Erath et al., 2021; Ttofi et al., 2016)。鉴于此,本研究以初中生为研究对象,并提出假设1:初中生T1欺凌受害可以正向预测T2外化问题行为。

除了探讨直接关系外,也有研究探讨了欺凌受害对青少年外化问题的作用机制,如有研究者检验了某些个体特征(冷酷无情特质、敌意归因、相对剥夺感)、家庭变量(亲子亲合)、环境变量(日常环境中的暴力暴露)在其中的作用(刘致宏等, 2022; 刘晓薇等, 2021; 叶宝娟等, 2021),忽视了学校环境因素对初中生的影响。然而,随着年龄的增长,学校在个体发展中的作用越来越重要(李蓓蕾等, 2018)。因此,本研究以个人和学校为切入点,检验情绪调节策略和同伴关系在其中可能存在的中介作用。

1.2 情绪调节策略的中介作用

遭受压力事件后,个体对于压力事件的理解和认识会促使个体采取不同的情绪调节策略来应对(徐明津等, 2017)。最常用的两种策略是认知重评和表达抑制(Gross, 1998)。认知重评是对情绪的先行关注,它被认为是一种适应性的情绪调节策略(何彬彬等, 2023)。个体会通过认知重构改变对压力事件的消极看法,从而产生更多的积极情绪(Goldin et al., 2009)。而表达抑制是对情绪的反应调整,发生于情绪激发后,是指个体抑制与情绪反应相关的行为(Gross, 1998)。它被认为是一种非适应性情绪调节策略,并且长期压制情绪的表达可能出现情绪调节困难(陈程等, 2022)。一项国外研究发现,欺凌受害者相比其他人更能抑制自己的情绪(Vranjes et al., 2018)。刘智洁等(2022)对2040名中学生的研究发现,中学生欺凌受害与认知重评呈负相关,而与表达抑制呈现明显的正相关。除此之外,情绪调节策略与外化问题行为之间的关系也十分密切。Machado等(2020)对青少年群体的研究发现,缺乏适应的情绪调节策略会加重青少年的外化问题行为。在分维度研究中,国外学者发现青少年的认知重评与更少的外化问题有关(Georgiou, 2021),而表达抑制与更多的外化问题有关(Karnilowicz et al., 2022)。由此提出假设2:T2情绪调节策略各维度在初中生T1欺凌受害与T2外化问题行为之间均存在中介作用。

1.3 同伴关系的中介作用

对于初中生来说,班级环境中的同伴关系是最不容忽视的心理社会环境(Rudolph, 2014)。同伴关系是指同龄人在交往过程中建立并发展起来的一种水平的人际关系(邹泓, 1993)。在个体成长和发展过程中,相较于与年长个体间的垂直关系,水平关系对个体身心发展的影响更为强烈。自我决定理论认为,当个体处于破坏性的人际环境中(如欺凌受害),个体容易被同伴群体排斥和拒绝,其对亲密关系、安全感以及归属感的需要无法满足(Ryan et al., 2000)。而这可能导致个体出现自我怀疑、消极自我评价以及社交回避等一系列不良反应,甚至表现出违反规则、破坏社会规范等行为(褚晓伟等, 2016)。一方面,Hodges等(1999)的研究发现遭受欺凌的青少年容易受到同伴拒绝和消极对待,被同辈群体边缘化。一项国外的追踪研究也证实受欺凌能够预测青少年被同伴排斥(Wang et al., 2014)。另一方面,同伴被認为是影响青少年外化问题行为的重要因素。同伴依恋和同伴接纳程度较低的青少年会出现更多的外化问题(张春妹等, 2020; Mcdonough et al., 2016)。由此提出假设3:T2同伴关系在初中生T1欺凌受害与T2外化问题行为之间存在中介作用。

1.4 情绪调节策略和同伴关系的链式中介作用

根据一般压力理论模型,遭受压力事件(如欺凌受害)是个体后期出现问题行为的重要原因,而个体如果有良好的应对机制(如积极的认知因素、社会支持),就可以有效地控制压力、排解消极情绪,从而减少非适应行为出现的风险(Agnew, 1992)。其中认知因素主要指个体的认知特征和认知方式,这会对个体面对压力事件和负性情绪时应对策略的选择产生不同影响;而对于初中生群体来说,同伴对其发展的影响日益上升,良好的同伴关系可以给他们提供有力的社会支持。这说明欺凌受害可能通过情绪调节策略和同伴关系的链式中介作用影响外化问题行为。相关研究也发现,使用积极的情绪调节策略有利于个体被同伴接纳,发展良好的同伴关系,而个体对情绪调节的失控更容易导致同伴拒绝(王清玉等, 2016)。据此提出假设4:T2情绪调节策略和T2同伴关系在初中生T1欺凌受害与T2外化问题行为之间存在链式中介作用。

综上,本研究基于暴力循环假设和一般压力理论模型,考察欺凌受害对其外化问题行为的纵向影响,以及情绪调节策略和同伴关系在其间发挥作用的机制,为防治校园欺凌和减少初中生外化问题提供更加具体的依据和参考。

2 方法

2.1 对象

采用方便取样方法,在河北省两所中学的初一、初二年级以班级为单位发放两次纸质问卷(因初三年级在第二次追踪时面临毕业,不在本次调查范围内),进行间隔半年的短期追踪调查。首次施测时间为2023年5月,由经过培训的主试在班级集体施测。共发放问卷962份,主要收集被试的基本信息及欺凌受害水平。剔除明显规律作答和漏填较多的问卷42份,最终得到有效问卷920份,有效回收率为95.6%。其中男生483人(52.5%),女生437人(47.5%)。初一年级410人(44.6%),初二年级510人(55.4%)。有效样本年龄为12~16岁,平均年龄14.56±0.82岁。第二次施测时间为2023年11月,主要收集被试的情绪调节策略、同伴关系以及外化问题。因请病假、事假等,第二次共收回问卷858人,流失率6.7%,同样删除规律作答、漏答以及第一次作答无效的问卷共56份,最后得到两次测试均有效的问卷共802份(87.2%)。

2.2 工具

2.2.1 特拉华欺凌受害量表-学生卷(DBVS-S)

采用谢家树等(2018)修订的特拉华欺凌受害量表,修订后的量表包括四种欺凌类型,共计17个题目。第13题不计分,只是考察学生是否在学校受到欺凌。采用六点计分法,分数越高表明个体被欺凌得越严重。在本研究中,该量表的Cronbachs α系数为0.91。

2.2.2 青少年情绪调节量表

采用王力等(2007)修订的青少年情绪调节量表,修订后的量表共14个条目,认知重评与表达抑制各7个。采用七点计分法,得分代表个体对相应情绪调节策略的倾向程度。在本研究中认知重评维度条目的Cronbachs α系数为0.92,表达抑制维度条目的Cronbachs α系数为0.82。

2.2.3 儿童青少年同伴关系量表

采用郭伯良和张雷(2003)编制的儿童青少年同伴关系量表,考察儿童青少年对同伴交往过程中的自我感知。共计22个题目,包含7道反向计分题,采用四点计分法,得分越高代表个体的同伴关系越差。该问卷在本研究中的Cronbachs α系数为0.88。

2.2.4 长处与困难问卷-学生卷(SDQ-S)

采用寇建华等(2007)翻译并修订的长处与困难问卷。该问卷共有25个条目,包含五个维度,分别是情绪症状、品行问题、多动注意问题、同伴交往问题和社会行为。其中品行和多动注意问题用来测量青少年的外化问题行为。本研究只保留了外化问题的两个维度,共计十道题,其中包含三道反向计分题。该量表采用三点计分法,分数越高代表外化问题行为越严重。该问卷在本研究中的Cronbachs α系数为0.72。

2.2.5 统计处理

运用SPSS 24. 0对数据进行处理和分析。首先使用Harman单因子检验是否存在共同方法偏差;然后对人口统计学变量进行描述分析并对T1欺凌受害、T2认知重评、T2表达抑制、T2同伴关系以及T2外化问题进行相关分析;最后采用SPSS宏程序中PROCESS 3.3插件进行中介效应分析,并运用Bootstrap法估计置信区间,检验水准为α=0.05,对中介效应进行检验。

3 结果

3.1 共同方法偏差

因数据全部来源于问卷调查且均采取被试自我报告的形式,可能出现共同方法偏差。本研究采用Harman单因子检验法对所有题目进行因素分析,结果显示有11个因子特征根大于1,首个公因子解释了12.63%的变异(小于40%的临界值),表明本研究不存在严重的共同方法偏差。

3.2 描述性统计及相关分析

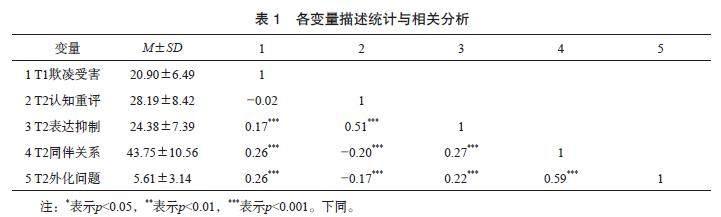

采用皮尔逊相关系数分析各变量之间的关系,结果如表1所示。除T2认知重评外,其余各变量之间均两两显著正相关。因T1欺凌受害和T2认知重评之间的相关并不显著,故后续研究只保留了情绪调节策略的表达抑制维度。

3.3 T2表达抑制和T2同伴关系的链式中介作用

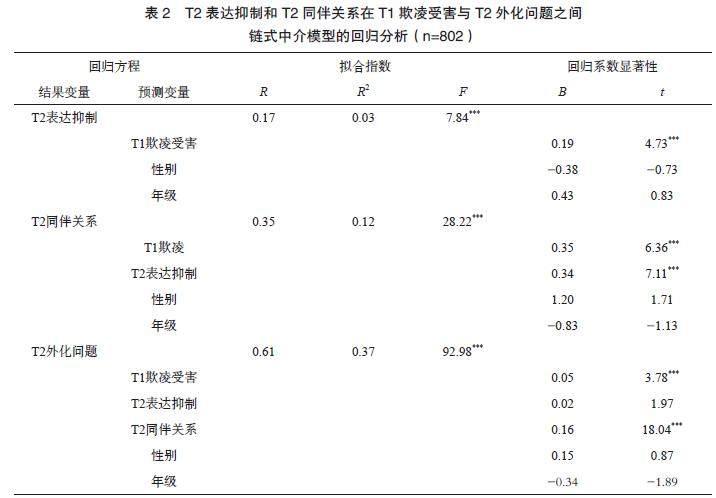

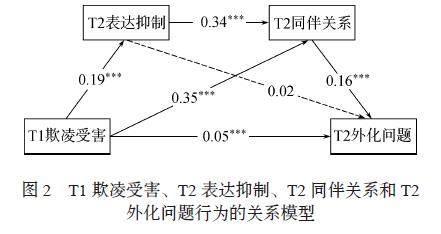

为进一步探究四个变量之间的纵向关系,利用Process插件中的Model 6进行链式中介作用分析。以T1欺凌受害为自变量、T2表达抑制和T2同伴关系为中介变量、T2外化问题为因变量,将性别和年级进行编码处理并作为控制变量,共同建立链式中介模型。回归分析结果显示(见表2、图1),在直接路径中,T1欺凌受害对T2外化问题行为具有显著的正向预测(β=0.05, p<0.001)。在T2表达抑制为中介变量的路径中,T1欺凌受害可以正向预测T2表达抑制(β=0.19, p<0.001),但是T2表达抑制无法预测T2外化问题行为(β=0.02, p>0.05)。在T2同伴关系为中介变量的路径中,T1欺凌受害正向预测T2較差同伴关系(β=0.35, p<0.001)。此外,T2较差同伴关系可以显著正向预测T2外化问题行为(β=0.16, p<0.001)。最后,在链式中介路径中,T2表达抑制可以显著正向预测T2较差同伴关系(β=0.34, p<0.001)。

本研究采用Bootstrap法,将随机重复取样设置为5000次,计算在95%的置信区间下中介效应是否显著。总中介效应值为0.071,共有三条中介路径,如表3所示。路径1:T1欺凌受害→T2表达抑制→T2外化问题行为的置信区间[-0.00, 0.01]包含0,说明T2表达抑制在T1欺凌与T2外化问题之间不存在中介作用。路径2:T1欺凌受害→T2同伴关系→T2外化问题行为的置信区间[0.03, 0.08]不包含0,且直接效应值为0.054,置信区间[0.03, 0.08]不含0,表明T2同伴关系在T1欺凌与T2外化问题之间发挥部分中介作用。路径3:T1欺凌受害→T2表达抑制→T2同伴关系→T2外化问题行为的置信区间[0.01, 0.02]不包含0,表明表达抑制和同伴关系在T1欺凌受害与T2外化问题之间发挥了链式中介作用。据此,本研究假设1、假设3和假设4成立。

4 讨论

4.1 欺凌受害对外化问题行为的影响

本研究发现,T1欺凌受害与T2外化问题行为呈现显著正相关且T1欺凌受害能够显著正向预测T2外化问题行为,与以往研究结果一致(刘致宏等, 2022; 吴正慧等, 2023)。本研究结果证实了暴力循环假设的合理性。欺凌受害者通过对欺凌者行为的观察与效仿,从早期的受害者成为后期的暴力攻击者,并滋生问题行为。根据社会学习理论,对不良行为的强化是使观察学习者行为再现的重要原因(Bandura, 1978)。当个体遭受欺凌后,如果施暴者没有受到应有的惩罚,反而因为欺凌行为获取了在同伴中的权力感和威严(胡春光, 2017),受害者则会误把攻击行为当作应对压力事件和解决外部冲突的手段,从而促使攻击性及不良品行滋生。本研究为学校防治校园欺凌工作给予启示,学校应警惕初中生从欺凌受害者向品行不佳、多动等问题群体转变, 同时对欺凌者进行严厉批评和惩罰,不容忍学校欺凌事件,不助长学校的不良风气。教师需要及时关注欺凌受害者心理和行为的表现和变化,及时做好心理疏通和引导,教给他们正确处理压力事件的办法,防止他们学习欺凌行为,以暴制暴。心理教师可以设计旨在防治校园欺凌的心理课,通过角色扮演等活动,让学生感知欺凌带给他人的不良影响,减少欺凌行为的发生。

4.2 同伴关系的中介作用

本研究发现,T1欺凌受害除了对T2外化问题行为具有直接影响,还可以通过T2同伴关系间接影响T2外化问题行为。这一定程度上支持了自我决定理论,欺凌受害使得个体被同伴群体边缘化,无法满足青少年对亲密和友谊等积极心理资源的需要(Newcomb & Bagwell, 1995)。该需求的缺失会使个体陷入自我怀疑的痛苦中,为了缓解痛苦,个体会表现出恶意报复他人的行为(Rudert et al., 2020) 。本身容易受欺凌的青少年通常伴随内向、易敏等特质,缺乏社交吸引力(Schwartz et al., 1993),而遭受欺凌的经历又会加剧他们的人格敏感性,在之后与他人交往的过程中,表现出更多的回避、退缩,加速与主流同伴群体的脱离,从而造成恶性循环(段宝军, 2014)。然而随着年龄的增长,同伴关系在初中生成长过程中的作用日益突显。相较家长和教师,初中生与同伴之间会有更多的共同话题,生活及学习上的压力都可以和同伴倾诉,并获得亲密感和良好的社会支持(陆信哲等, 2024)。初中生同伴关系遭到破坏,自然无法得到同伴的支持与帮助,从而导致外化问题行为的衍生(王玲晓等, 2024)。本研究认为,学校及教育工作者要关心班集体建设,帮助学生建立良好的同伴关系,通过一系列的集体活动,形成友爱互助的班级氛围。这样,当初中生面临来自学习、生活等多方面的压力事件时,就可以得到良好人际资源的鼓励和支持,从而减少外化问题行为的产生。

4.3 表达抑制和同伴关系的链式中介作用

研究结果表明T1欺凌受害并不能直接通过表达抑制的中介作用影响T2外化问题行为。一方面,可能是其他方面的认知因素发挥了作用,已有研究发现敌意归因、冷酷无情特质在欺凌受害与外化问题之间的中介作用(刘晓薇, 2021; 刘致宏等, 2022)。另一方面,相比学校欺凌事件,家庭中的暴力事件可能对子女情绪和行为问题的影响更大。陆信哲等(2024)的研究发现,表达抑制在父母暴力暴露和初中生问题行为之间起纵向中介作用。

但是,本研究结果发现,T1欺凌受害会通过表达抑制与同伴关系的链式中介作用影响T2外化问题行为。该结果为一般压力理论模型提供了实证支持。欺凌受害是初中生面对的重要压力事件,给他们带来了巨大的压力。而相较于其他个体,遭受欺凌的青少年更倾向抑制自己的情绪(汪倩倩等, 2020; Vranjes et al., 2018)。他们压制将负性情绪,不良情绪无法缓解并发泄出去,造成情绪调节和控制能力不足(陈程等, 2022)。而长期的情绪失控使得个体暴躁、易怒。根据同伴选择的相似性理论,个体往往倾向选择与自己相似的同伴(Faris & Felmlee, 2014)。正如俗语所说:“物以类聚,人以群分”。主流同伴群体不愿意向下兼容与自己特质相差甚远的欺凌受害者,自然无法为他们提供正向的同伴支持。而欺凌受害者一直被主流同伴群体回避,使其只能被迫选择同样遭受欺凌或者具有其他问题行为的不良同伴,这也与默认选择假设相符(Deptula & Cohen, 2004)。但是与不良同伴的交往并不能提高初中生的社交能力,只能使他们互相“拖累”,习得更多的不良行为。因此,在防治欺凌视角下,提高初中生使用积极情绪调节策略的能力,引导其合理和正确地表达和发泄不良情绪,帮助他们建立人际支持系统并学会维护同伴关系,对减少初中生外化问题行为的产生具有重要意义。

最后,需要注意的是,本研究并未发现欺凌受害与认知重评的显著关系,这与熊雅妮等(2022)发现的结果恰好相反。刘智洁等(2022)发现中学生被欺凌与认知重评和表达抑制均存在显著相关性。出现这种不同可能是因为样本来源的差异,上述研究同时纳入了城市生源以及高中生群体,而本研究仅纳入了农村初中生,所以对于本结论的推广应持谨慎态度。

4.4 局限性及展望

本研究发现了欺凌受害与外化问题的纵向关系,以及表达抑制和同伴关系的链式中介作用,为一般压力理论和暴力循环假设提供了实证支撑,丰富了欺凌行为后果因素的纵向研究,也为减少初中生问题行为提供了一定的参考借鉴。本研究仍存在以下局限:第一,本研究是严格的追踪设计,只收集了两个时间点的数据,限制了对变量做出因果推论的能力。第二,追踪时间较短,无法考察外化问题的发展变化过程。未来研究可以进行长期的追踪研究,对初中生群体步入高中后外化问题行为的发展以及外化问题严重程度的变化进行比较分析。第三,采取的所有问卷均来源于被试的自我报告,可能存在一定的社会赞许性。未来研究可以增加被试多样性,采取其他主体报告的形式。第四,家庭也是影响青少年身心健康发展的重要因素,未来可以选择与家庭有关的其他变量继续研究。

5 结论

(1)T1欺凌受害、T2表达抑制、T2同伴关系和T2外化问题之间两两显著正相关。

(2)T2同伴关系在T1欺凌受害与T2外化问题之间存在部分中介作用。

(3)T2表达抑制和T2同伴关系在T1欺凌受害与T2外化问题之间存在链式中介作用。

参考文献

常淑敏, 张丽娅, 王玲晓(2019). 发展资源在减少青少年外化问题行为中的累积效应及关系模式. 心理学报, 51(11), 1244-1255.

陈程, 陈方方, 陶金花(2022). 童年期虐待与边缘型人格障碍症状的关系: 情绪失调和共情的链式中介作用. 中国临床心理学杂志, 30(3), 674-678.

褚晓伟, 范翠英, 柴唤友, 宋快(2016). 初中生受欺负与社交焦虑: 社会自我效能感的中介作用. 中国临床心理学杂志, 24(6), 1051-1054.

代维祝, 张卫, 李董平, 哺承甫, 文超(2010). 压力性生活事件与青少年问题行为:感恩与意向性自我调节的作用. 中国临床心理学杂志, 18(6), 796-798, 801.

段宝军(2014). 3-6年级留守儿童孤独感与社交焦虑关系研究. 宁波大学学报(教育科学版), 36(5), 15-19.

郭伯良, 张雷(2003). 近20年儿童亲社会与同伴关系相关研究结果的元分析. 中国临床心理学杂志, (2), 86-88, 85.

何彬彬, 左奎勇, 孙旭志, 王相英, 陈玉军(2023). 余暇体育锻炼氛围对高中生内外化问题的影响: 认知重评与友谊质量的链式中介作用. 中国健康心理学杂志, 31(4), 551-557.

胡春光(2017). 校园欺凌行为: 意涵、成因及其防治策略. 教育研究与实验, (1), 73-79.

寇建华, 杜亚松, 夏黎明(2007). 长处和困难问卷(学生版)上海常模的制订. 中国健康心理学杂志, (1), 3-5.

李蓓蕾, 邓林园, 高婷, 张莉莉, 陈珏君(2018). 学校类型对初中生班级环境与核心自我评价关系的调节作用. 教育学报, 14(6), 115-123.

刘晓薇, 潘斌, 陈亮, 李腾飞, 纪林芹, 张文新(2021). 受欺负与青少年外化问题关系的“健康环境悖论”: 敌意性归因的中介作用. 心理学报, 53(2), 170-181.

刘致宏, 张珊珊, 孙瑞悦, 于欣怡(2022). 校园欺凌与外化问题行为的关系: 冷酷无情特质和亲子亲合的作用. 杭州师范大学学报(自然科学版), 21(4), 381-387.

刘智洁, 周凡, 郑紫薇, 李嘉怡, 熊雅妮, 黄鹏(2022). 2040名中学生校园被欺凌行为与非自杀性自伤的关系: 情绪调节策略的中介作用. 伤害医学(电子版), 11(2), 47-52.

陆信哲, 王智, 李勇, 王玢莹(2024). 父母暴力暴露對中学生问题行为的纵向影响: 一个有调节的中介模型. 心理发展与教育, (2), 231-239.

汪倩倩, 范翠英, 褚晓伟(2020). 青少年网络受欺负与网络欺负的关系: 一个有调节的中介模型. 心理发展与教育, 36(2), 216-227.

王力, 陆一萍, 李中权(2007). 情绪调节量表在青少年人群中的试用. 中国临床心理学杂志, 15(3), 236-238.

王玲晓, 郭明宇, 徐俊彦, 常淑敏(2024). 同伴拒绝与青少年外化问题行为的纵向关系: 学校资源和性别的作用. 心理发展与教育, 40(5), 695-705.

王清玉,曹莉, 赵溢洋(2016). 随迁子女体育群体涉入、情绪调节策略与同伴接纳的关系. 天津体育学院学报, 31(6), 474-478.

吴正慧, 赵占锋, 谭咏梅, 冉红琼(2023). 小学生校园欺凌及其与问题行为和生活满意度的关系. 中国心理卫生杂志, 37(3), 213-218.

谢家树, 魏宇民, George Bear(2018). 特拉华欺凌受害量表(学生卷)中文版再修订及初步应用. 中国临床心理学杂志, 26(2), 259-263.

熊雅妮, 马晓燕, 罗心诚, 杨玉悦, 徐盛朝, 胡康, 黄鹏(2022). 中学生社会排斥人格特质和情绪调节策略与被欺凌后求助意愿的关系. 中国学校卫生, 43(9), 1346-1350.

徐明津, 万鹏宇, 杨新国(2017). 留守儿童压力性生活事件与自杀意念的关系及负性认知情绪调节的中介作用研究. 中国全科医学, 20(4), 482-486.

杨继平, 王娜, 高玲, 王兴超(2021). 儿童期虐待与青少年网络欺负行为的关系: 自尊的中介作用和友谊质量的调节作用. 心理科学, 44(1), 74-81.

楊静慧(2023). 家庭结构对农村青少年外化问题行为的影响: 亲子关系的中介效应. 湖北社会科学, (3), 48-58.

叶宝娟, 杨雪, 陈传升, 杨强(2021). 大学生受欺负与攻击行为的关系: 相对剥夺感的中介作用和日常环境中的暴力暴露的调节作用. 心理科学, 44(2), 309-315.

张春妹, 丁一鸣, 陈雪, 周长新(2020). 同伴接纳与流动儿童外化问题行为的关系: 自尊和物质主义的链式中介作用. 中国特殊教育, (1), 65-72.

邹泓(1993). 儿童的孤独感与同伴关系. 心理发展与教育, (2), 12-18, 24.

Achenbach, T. M., Mcconaughy, S. H., & Howell, C. T. (1987). Child/adolescent behavioral and emotional problems: Implications of cross-informant correlations for situational specificity. Psychological Bulletin, 101(2), 213-232.

Agnew, R. (1992). Foundation for a general strain theory of crime and delinquency. Criminology, 30(1), 47-88.

Bandura, A. (1978). Social learning theory of aggression. Journal of Communication, 28(3), 12-29.

Deptula, D. P., & Cohen, R. (2004). Aggressive, rejected, and delinquent children and adolescents: A comparison of their friendships. Aggression and Violent Behavior, 9(1), 75-104.

Erath, S. A., Troop-Gordon, W., Vannucci, A., Fagle, T. R., Simpson, E. G., & Ohannessian, M. C. (2021). Perceived family and friend support moderate pathways from peer victimization to substance use in early-adolescent girls and boys: A moderated-mediation analysis. The Journal of Early Adolescence, 41(1), 128-166.

Faris, R., & Felmlee, D. (2014). Casualties of social combat: School networks of peer victimization and their consequences. American Sociological Review, (2), 228-257.

Ganesan, K., Shakoor, S., Wertz, J., Agnew-Blais, J., Bowes, L., Jaffee, S., ... Arseneault, L. (2021). Bullying behaviours and other conduct problems: Longitudinal investigation of their independent associations with risk factors and later outcomes. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 56, 2041-2052.

Georgiou, S. N., Charalambous, K., & Stavrinides, P. (2021). The mediating effects of adolescents internalizing and externalizing problems on the relationship between em-otion regulation, mindfulness and bullying/victimization at school. School Psychology International, 42(6), 657-676.

Goldin, P. R., Manber-Ball, T., Werner, K., Heimberg, R. , & Gross, J. J. (2009). Neural mechanisms of cognitive reappraisal of negative self-beliefs in social anxiety disorder. Biological Psychiatry, 66(12), 1091-1099.

Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regula-tion: An integrative view. Review of General Psychology, 2(3), 271-299.

Karnilowicz, H. R., Mauss, I., & Zhou, Q. (2022). Links between emotion regulation strategies and internalizing and externalizing problems in Chinese American adolescents. Society for Research on Adolescence, 32(4), 1626-1634.

Lee, E. J., & Stone, S. I. (2012). Co-occurring internalizing and externalizing behavioral problems: The mediating effect of negative self-concept. Journal of Youth and Adolescence, 41(6), 717-731.

Machado, M. R., & Mosmann, C. P. (2020). Coparental conflict and triangulation, emotion regulation, and externalizing problems in adolescents: Direct and indirect relationships. Paidéia (Ribeir?o Preto), 30(4), e3004.

Mcdonough, M. H., Jose, P. E., & Stuart, J. (2016). Bi-directional effects of peer relationships and adolescent substance use: A longitudinal study. Youth and Adolescence, 45(8), 1652-1663.

Newcomb, A. F., & Bagwell, C. L. (1995). Children's friend-ship relations: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 117(2), 306-347.

Olweus D. (1994). Bullying at school: Basic facts and effects of a school based intervention program. Child Psychology and Psychiatry, 35(7), 1171-1190.

Rudert, S. C., Janke, S., & Greifeneder, R. (2020). The experience of ostracism over the adult life span. Devel-opmental Psychology, 56(10), 1999-2012.

Rudolph, K. D., Lansford, J.E., & Agoston, A.M. (2014). Peer victimization and social alienation: Predicting deviant peer affiliation in middle school. Child Development, 85(1), 124-139.

Ryan, Richard, M., Deci, & Edward, L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78.

Schwartz, D., Dodge, K. A., & Coie, J. D. (1993). The emergence of chronic peer victimization in boys' play groups. Child Development, 64(6), 1755-1772.

Tokunaga, R. S. (2010). Following you home from school: A critical review and synthesis of research on cyberbullying victimization. Computers in Human Behavior, 26(3), 277-287.

Ttofi, M.M., Farrington, D.P., L?sel,F., Crago, R.V., & Theodorakis, N. (2016) .School bullying and drug use later in life: A meta-analytic investigation. School Psychology Quarterly, 31(1), 8-27.

Van Heel, M., Bijttebier, P., Claes, S., Colpin, H., Goossens, L., Hankin, B., ... Vanleeuwen, K. (2020). Parenting, effortful control, and adolescents externalizing problem behavior: Moderation by dopaminergic genes. Journal of Youth and Adolescence, 49(1), 252-266.

Vranjes, I., Erreygers, S., Vandebosch, H., Baillien, E., & De Witte, H. (2018). Patterns of cybervictimization and emotion regulation in adolescents and adults. Aggressive Behavior, 44(6), 647-657.

Wang, J. M., Duong, M., Schwartz, D., Chang, L., & Luo, T. (2014). Interpersonal and personal antecedents and consequences of peer victimization across middle childhood in Hong Kong. Journal of Youth and Adoles-cence, 43(11), 1934-1945.