西部农村留守妇女婚姻稳定性及其影响因素分析

许传新

西部农村留守妇女婚姻稳定性及其影响因素分析

许传新

文章采用西部地区24个行政村千余名农村妇女的调查数据,对农村留守妇女婚姻稳定性进行了研究。本项研究发现,虽然留守妇女的婚姻稳定性不及非留守妇女,但高稳定性仍然是两类妇女婚姻的共同特征。分析表明,“留守”将通过扩大夫妻之间的人格特质差异,促进农村妇女婚育观念的现代化,增加其精神压力,降低其婚姻关系和性生活满意度,进而对婚姻稳定产生破坏作用。

西部农村;留守妇女;婚姻稳定性;影响因素

一、引言

20世纪80年代后期,随着对外开放的深入和城市改革的逐步推进,大中城市特别是东部沿海开放城市对劳动力的需求量逐步增大。再加上随着改革的深入,限制人口流动的户籍制度、用工制度、粮食制度等结构性或制度性条件有了明显的松动,于是农村的剩余劳动力开始大规模地向城市转移。2004年,国家统计局在全国31个省(区、市)对6.8万个农村住户和7 100多个行政村抽样调查,推算出当年外出就业农民工约为1.18亿人,占农村劳动能力的23.8%。[1]由于受到城乡分割的户籍制度及配套的教育、医疗、社会福利等制度的限制,再加上非农收入的不确定性,使得这些农民的黏土性很强。因此,中国农村劳动力的迁移绝大多数是以个人而不是以家庭为单位的,这就造成多数情况下是一方外出而另一方留守家中的情形,形成“一工一农”,“农耕结合”的家庭分工模式。段塔丽通过对陕南S村的调查发现,留守妇女家庭作出的丈夫外出务工、妻子留守家庭的抉择,并非个体家庭的非理性行为,而是众多农户家庭在当前社会转型和市场经济体制下的一种目标与价值合理的理性选择。[2]相关调查一致表明,在外出务工人员中,男性在数量上占优势,且不受婚姻状况影响,而女性则以结婚为分水岭,未婚女性外出较为集中,已婚女性独自外出在整个外出劳动力中所占的比例较小。[3]由此,在农村形成了一个社会弱势群体——留守妇女。

留守妇女的婚姻稳定也引起了社会各界的普遍关注。但国内现有的对农村留守妇女的离婚研究大多只停留在定性论述上,较少定量分析和检验,尤其缺乏对微观家庭的婚姻稳定性及其影响机制的定量研究。本文拟对农村留守妇女的婚姻稳定性及其影响机制作一些分析与探讨。

二、研究设计

(一)研究假设

1.留守妇女与非留守妇女婚姻稳定性差异假设

长期的“男工女耕”、“男出女守”这种家庭分工模式和家庭生活模式,对农村婚姻稳定的影响已引起了学者们的关注。不同学者从不同的研究角度得出了不同的看法与结论,但大多数学者认为长期的“男工女耕”、“男出女守”会对农村婚姻稳定带来负面影响。如李泽影等人在四川农村的调查发现,留守家庭夫妻间沟通少,感情日渐疏远,婚姻质量差。[4]吴惠芳、叶敬忠认为,“因劳动力流动造成的夫妻分居不仅给夫妻双方带来了孤单感,同时也造成夫妻双方的性压抑,这对婚姻关系的稳定构成了一定的潜在威胁”[5]。基于前人的这些研究,我们提出本文的假设1:

留守给农村妇女的婚姻稳定带来负面影响,即非留守妇女的婚姻稳定性高于留守妇女。

2.家庭压力影响婚姻稳定假设

国内少有探讨家庭压力与婚姻稳定性之间的关系。而国外最近针对家庭经济压力与婚姻质量之间关系的专项研究发现,无论丈夫还是妻子感到的家庭压力,对其婚姻质量都有负面影响。进一步的路径分析表明,家庭压力主要是通过增强夫妻之间的敌意,降低配偶之间的和睦相处程度,从而使婚姻质量下降,并影响婚姻的稳定性。[6]据此,我们提出本文的假设2:

丈夫外出之后,原有的子女教育、照顾老人、农业生产的重担全都落留守妇女一个肩上,使得农村妇女的家庭压力增大,进而影响其婚姻稳定性。

3.夫妻人格特质差异影响婚姻稳定假设

西方的一些学者认为,配偶之间的社会文化差异会降低婚姻质量,原因在于社会文化背景和性格特征各异的夫妻不容易相互适应,从而增加了夫妻之间的冲突,导致婚姻质量下降。[7-8]国内学者的研究也发现,农村夫妻志趣观念性格一致、处理代际关系一致与婚姻质量呈正相关。[9]据此,我们提出本文的假设3:

对于中国西部农村出现的“男出女守”、“男工女耕”、“男城女乡”这种婚后的分工模式和生活模式而言,一方生活在传统的封闭社会里,而另一方处在相对发达的现代社会中,夫妻继续社会化的机制、状况以及结果存在非常大的差别,导致夫妻人格特质差异的增强,进而影响婚姻稳定。

4.社会性别观念影响婚姻稳定假设

通过对国内外文献的梳理发现,关于社会性别观念对婚姻质量的影响,中西方学者们的观点是比较一致的,妇女的现代性别角色观念越强烈,其婚姻质量越低。如Greenstein认为,与持传统社会性别观念的妻子相比,持平等主义性别观念的妻子更感受到夫妻之间的不平等,从而影响婚姻质量。[10]K ristin的研究发现,妇女的性别平等主义的态度与婚姻满意度呈负相关,与婚姻冲突呈正相关。[11]国内学者卢淑华的结构方程模型表明,性别观念对婚姻质量是负向影响,即性别角色观念越现代,婚姻质量越低,而性别角色观念越传统,婚姻质量越高。[12]关于“留守”对农村女性发展的影响,蒋永萍认为,男性外出提高了留守妇女对农业生产的参与和决策程度,提高了她们社区公共事务的参与程度[13]。覃金玲认为,男性外出之后,迫使留守妇女逐渐改变原有的自我认知,开始重新认识自己的自我价值和社会价值,进而对于自身的角色体验到一种从未有过的积极性情绪[14]。根据前人的研究,我们提出假设4:

留守促进了农村妇女社会性别观念的现代化,进而影响其婚姻稳定性。

5.性生活影响婚姻稳定假设

性生活只是夫妻关系的一部分,但没有性生活的夫妻关系显然是不正常的。虽然婚外性关系在现实生活中日趋普遍,但只有夫妻之间的性关系才是合乎伦理道德、风俗习惯,同时也是受法律保护的。因此男女双方的性满足便成了他们结为夫妇的最重要因素,就结婚动机而言,这是一个外表看不出的强有力的动机。相关调查也表明,性生活不和谐是导致离婚的又一主要原因。[15-16]我们提出假设5:

丈夫外出之后,留守妇女长期无法过正常的性生活,降低了性生活质量,进而影响其婚姻稳定。

6.婚姻关系满意度影响婚姻稳定假设

虽然国内以往的离婚研究很少把婚姻质量作为一个影响变量,但婚姻质量与婚姻离散之间的因果关系却是显而易见的[17]。Lew is和Spanier(1979)是首次把婚姻质量和婚姻稳定性联系起来进行分析的学者,他们相信,婚姻质量和稳定性之间存在着正相关关系,即婚姻质量越高,婚姻的稳定性越好。[18]之后的一些经验研究支持了他们的观点。Udry(1981)通过对都市已婚白人的调查分析,发现妻子的婚姻幸福感是婚姻变动的最重要的预测变量。[19]Booth等(1986)的研究结果进一步证实,与婚姻较幸福的当事人相比,低幸福感的夫妇在今后3年离婚的可能性大约会高出4至5倍。[20]我们提出假设6:

丈夫外出之后,留守妇女的婚姻关系满意度会受到影响,进而影响其婚姻稳定。

(二)概念界定与测量

1.留守妇女

在本项研究中,我们将农村留守妇女界定为丈夫在本县以外的地域务工、经商或从事其他生产经营活动、外出时间超过6个月以上而留居在家中的农村已婚妇女。

2.婚姻稳定性

在本项研究中,我们将婚姻稳定性定义为农村妇女对婚姻存续的态度或对婚姻持续的信心,如是否产生过离婚的念头。测量方法为既询问被访妇女“近一年来,您曾经有过和丈夫离婚的念头吗”(①经常有离婚的念头;②有时有;③偶尔有;④从无),同时也问,“近一年来,您觉得你丈夫有离婚的念头吗”(①经常有离婚的念头;②有时有;③偶尔有;④从无)。得分越高,婚姻稳定性越高,得分越低,婚姻稳定性越低。

3.家庭压力

在本项研究中,我们把农村妇女的家庭压力界定为农村妇女感受到来自家庭系统内外的压力与紧张感,划分为“家庭生产劳动”、“子女教育”、“子女生活照料”、“赡养老人”、“遭受别人欺负”、“感情上孤独无依”、“处理与邻居的关系”、“经济拮据”、“家务繁重”、“家人生病住院”及“担心婚姻稳定”共11个指标,并采用李克特量表进行测量,具体赋1~5分,得分越高,压力越大。然后采用因子分析的方法,将这11个指标简化成精神压力因子、经济压力因子、抚养赡养压力因子,特征值都在2.0左右,总的解释方差为54.46%。

4.夫妻人格特质差异

具体包括6个指标,以妇女自评夫妻在兴趣爱好、生活习惯、思想观念、性格脾气、子女教育、处理亲属关系6个方面的一致性程度,并采用李克特量表进行测量,赋1~5分,得分越高,差异越大。采用因子分析方法,把这6个变量合成夫妻人格特质差异,其特征值为2.802,总解释量为46.70%。

5.社会性别观念

具体包括10个指标,以对“男人能力天生比女人强”、“妇女能力不如男性,所以不能当村干部”、“农业科技推广是男人的事,与妇女关系不大”、“农村社会管理是男人的事,与妇女关系不大”、“如果丈夫收入足够高或家里有大量钱财,妻子就不用劳动了”、“女人应从一而终”、“女性在婚后不能有异性朋友”、“女子的贞洁比生命更重要”、“没有孩子的女人是一个不完全的女人”、“妇女只有生了男孩才能得到人们的尊敬”的赞同程度为指标,并采用李克特量表进行正负五级赋分。得分越高,表明社会性别观念越趋现代。并通过因子分析方法将这10个指标合成事业能力观念因子和婚育贞节观念因子。两个因子特征根都超过了2.0,累计方差贡献率为54.15%。

6.性生活质量

要求被访者对性生活满意度打分,得分在1~9分之间,得分越高说明满意度越高,得分越低,说明满意度越低。

7.婚姻满足感

在本项研究中,我们要求被访妇女对相互信任、相互尊重、相互体贴、相互理解、双方家庭角色合格度、对婚姻满意度、对夫妻关系的满意度、婚姻幸福感、夫妻关系和谐程度、夫妻关系平等、对感情生活的满意度及婚姻浪漫性共计12个方面的满意度打分。每个指标的得分在1~9分之间,得分越高,说明满意度越高,得分越低,说明满意度越低。并通过因子分析方法将这12个指标合成婚姻满意度因子,其特征值为8.354,总解释量为69.617%。

8.初始变量

本项研究中,控制变量一是留守妇女个人特征,具体包括年龄和文化程度两个变量。二是留守妇女家庭特征,具体包括家庭年收入、生育子女个数、最小孩子年龄、家中赡养老人的个数。三是婚前因素,具体指标包括婚前对现在丈夫的了解程度,婚前与丈夫的感情深度,婚前自己是否注重般配,婚前家人是否注重般配。这四个指标采用李克特量表进行测量,进行正向赋值,各指标得分在1~5分,得分越高表示婚前基础越好。考虑到这四个指标相互之间有较强的相关性,笔者通过因子分析的方法对其简化。把这四个变量分别合成择偶时注重般配程度和婚前感情基础,其特征值都在1.5分上,总解释量为84.91%。

根据上述介绍,本文的分析框架见图1。

(三)资料来源

图1 婚姻稳定性的路径分析框架

考虑到留守妇女是一个比较特殊的群体,在各地区的分布差异比较大。因此,我们在四川省东部地区和中部地区各选择一个劳动力外出较多、留守妇女比较集中的县,作为调查点。这两个县分别是大竹县和蓬溪县。在这两个县,分别选取经济发展较好的乡镇和经济发展较落后的乡镇各1个,共计4个乡镇,这4个乡镇分别是石河镇、庙坝镇、蓬南镇、大石镇。在每个乡镇,我们采用简单随机抽样的办法,分别抽取6个行政村,共计24个行政村。在每一个行政村调查50名在婚妇女,其中留守妇女和非留守妇女各25名。在被选取的村调查,既要注意留守妇女和非留守妇女的配额比例为1∶1,同时,以留守妇女的年龄段为参照选择非留守妇女,使其二者年龄相差不大。这样共计1 200名妇女构成我们的样本。但在调查实施过程中,因妇女赶集、走亲戚等等客观原因,结果回收有效问卷1 017份,有效回收率为84.75%。样本构成见表1。

资料收集者由成都理工大学文法学院的21名师生(教师2名,学生19名)组成。19名学生调查员是从成都理工大学文法学院众多报名参加暑期社会实践的同学中挑选出来的,均为学生干部,且大多都来源于四川农村地区,对四川农村的风俗习惯、语言文化都非常熟悉。调查与大学生暑期社会实践相结合,于2008年7月4日至7月20日进行。在正式调查前,研究者对所有调查员进行了培训,对调查的目的、调查的方法及注意事项进行了详细讲解。由于农村妇女文化程度偏低,调查时要求调查员用结构访谈法进行调查。但对有关性生活的个别问题,如果被调查者能自己看懂、理解,允许让被调查者自己填写,调查员当场收回。这是因为敏感的个人隐私问题,自己填写可以免去询问者尤其是男性询问者和回答者之间的别扭或尴尬,使被调查者都能更从容、真实地回忆自己的经历、表述自己的感受和态度。在调查开始之前,我们得到了镇、村两级妇女干部的支持与配合,由村干部或村民小组长带我们入户进行调查。所有调查员都诚实认真、勤奋负责,再加上调查对象的绝大多数都能积极配合,所以调查结果可信度较高。

表1 样本构成

三、结果与分析

(一)婚姻稳定性状况

本次调查发现(表2),留守妇女与非留守妇女婚姻稳定性既有相似之处,也有不同特点。其相似之处表现在无论是留守妇女还是非留守妇女,其婚姻都是比较稳定的。在两类妇女中,妻子本人“经常有”、“有时有”离婚念头的都是极少数,妻子判断的丈夫“经常有”、“有时有”离婚念头的也是极少数;相反,在两类妇女中,妻子本人“从来没有”离婚念头的占绝大多数,妻子判断的丈夫“从来没有”离婚念头的也占绝大多数。其不同之处主要表现在,留守妇女的婚姻稳定性不及非留守妇女,无论是从妻子离婚的念头来看,还是从丈夫的离婚念头来看都是如此。非留守妇女中,从来没有产生过离婚念头的占87.9%,高出留守妇女7.3个百分点;非留守妇女认为其丈夫从来没有过离婚念头的占92.3%,高出留守妇女9.7个百分点。线性检验表明,这种差异在总体中也是真实存在的。这说明,我们的假设1得到了验证。

表2 留守妇女与非留守妇女婚姻稳定性比较

本项研究的结论与其他相关研究的结论比较一致。如关于中国婚姻的高稳定性,学者徐安琪的研究发现,夫妻“合成分值最高9分,即在过去一年中双方均无离异念头的占65.6%。当然,一方或双方都有离异意向的并不多,得分在2~6分的仅为5.8%,7分的占8.5%,8分的为20.1%,表明中国婚姻具有相当高的稳定性。与农村相比,城市曾有过离婚意向的夫妇比例约高出农村13.3个百分点”。[21]

这与李喜荣在豫东HC村的个案研究结论也比较一致。他的调查发现只有6.4%的留守妇女自述在一年里“经常”有与配偶分手的念头,“有时”产生离婚想法的占3.6%,“偶尔”有过离异闪念的为5.4%,从来没有的则达84.6%,说明高稳定仍然是农村留守妇女婚姻的主要特征。[22]

虽然留守妇女的婚姻稳定性不及非留守妇女,但高稳定性仍然是西部农村妇女婚姻的基本特征。留守对农村妇女婚姻稳定性的负面影响还没有达到使其婚姻充满危机的程度。无论是对于妻子来说,还是对丈夫来说,经常有离婚想法的人只是个别现象;相反,从来没有过离婚念头的人却占到八成以上。这说明,一些媒体经常报道的“农村留守妇女遭遇了婚姻危机”、“农村留守妇女婚姻‘亮红灯’”是缺乏事实依据的。如果我们以“经常”有离婚念头作为出现婚姻危机或婚姻“亮红灯”的标准的话,那么可以发现,无论是留守妇女还是非留守妇女,都存在婚姻危机或婚姻“亮红灯”现象,但在这两个群体中都是极少数人,且二者相差不到一个百分点。因此,我们没有理由和根据说农村留守妇女出现了婚姻危机;也不能说农村留守妇女的危机就是“留守”所带来的,因为在婚姻危机方面,留守妇女与非留守妇女的差异并不大。正是依据这一较大规模问卷抽样调查结果,我们可以有理由地说明两点:一方面,中国西部农村社会中,出现婚姻危机的,并不只是留守妇女家庭,同时也有非留守妇女家庭;另一方面,留守妇女家庭中,出现婚姻危机的只是个别现象,并不是大多数留守妇女家庭都出现了婚姻危机。

(二)留守影响婚姻稳定性的路径分析

为了考察留守对婚姻稳定的直接和间接影响,我们采用因子分析方法对妻子和丈夫的离异异向综合为婚姻稳定性因子,其特征值为1.831,解释量为91.531%。

1.与婚姻稳定性直接相关的影响因素

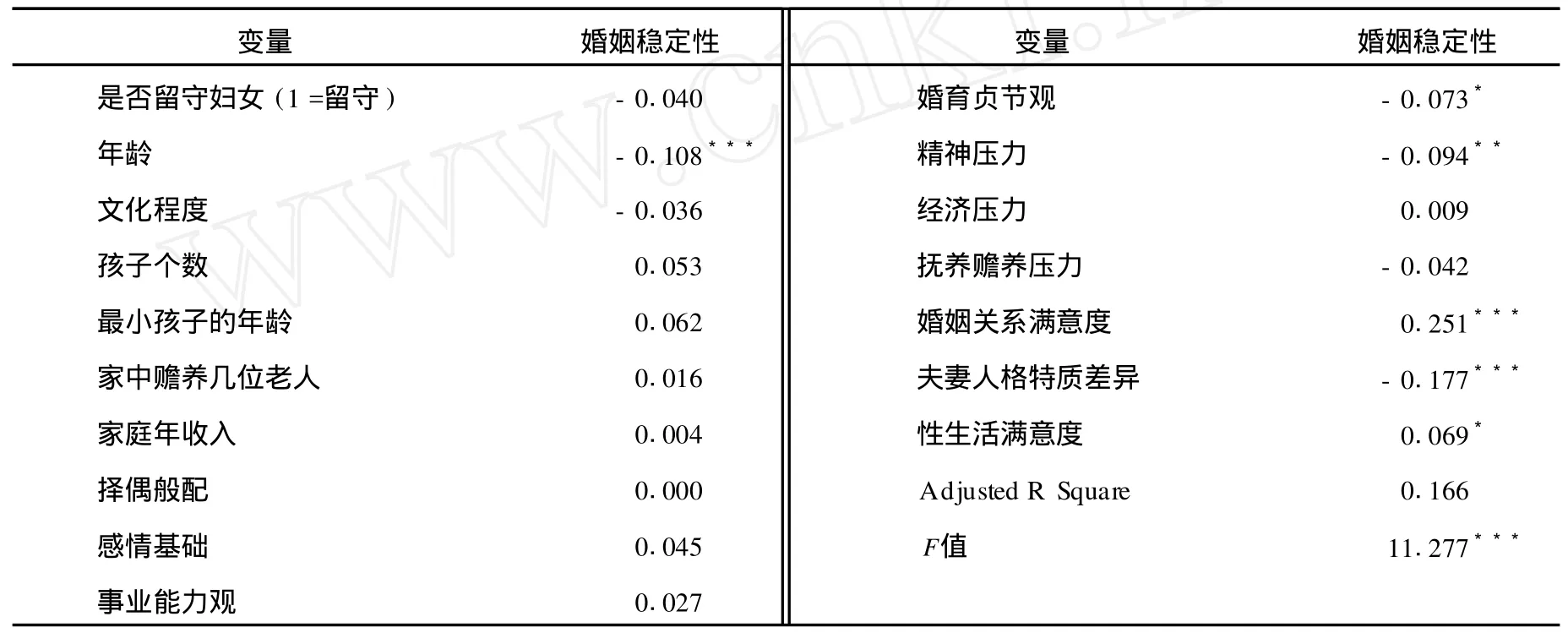

为了考察留守这一变量对婚姻稳定性的直接影响,我们以婚姻稳定性因子作为因变量,以本文所涉及的初始变量和中间变量作为自变量,建立回归模型,得到表3的结果。

表3 各初始变量与中间变量对婚姻稳定性影响的多元回归分析结果(Beta值)_______________

表3的结果表明,经回归分析后,对婚姻稳定性有直接影响的变量有6个,即年龄、婚育贞节观、精神压力、婚姻满意度、夫妻人格特质差异以及性生活满意度。其中,婚姻关系满意度和性生活满意度对婚姻稳定性有正向影响,而年龄、婚姻贞节观念的现代化程度、精神压力、夫妻人格特质差异对婚姻稳定性有负向影响。是否为留守妇女、文化程度、留守妇女家庭特征变量、婚姻因素变量对农村妇女婚姻稳定性没有直接的影响。整个回归模型的方差检验值F为11.277,显著水平为0.000,通过了显著性检验,说明模型有意义。本项研究所涉及的影响因素一共解释了农村妇女婚姻稳定性的16.6%左右的变化。说明模型已经达到了一定的解释力,同时也不难看出,还有一些相对重要的影响因素在本项研究中没有被发现,这也是以后深入研究所努力的方向。但正如郭志刚所说:“在社会科学研究中,多元回归确定系数值一般不是很高,故这一方法多用于进行分析,较少进行预测。”[23]所以本模型的解释力相对较低但并不影响对现有影响因素的分析。

2.与婚姻稳定性间接相关的影响因素

为了考察初始变量对婚姻稳定性的间接影响,我们首先得分析初始变量对各中间变量的直接影响。初始变量对中间变量各因素影响的多元回归分析表明(见表4),在控制了留守妇女个人特征、家庭特征和婚前因素之后,留守扩大了夫妻之间的人格特质差异,促进了农村妇女婚育贞节观念的现代化,增加了其精神压力,降低了其婚姻关系满意度和性生活满意度。

对各初始变量通过中间变量而对婚姻稳定产生间接影响的分析表明(见表5):(1)孩子个数和最小孩子年龄未通过中间变量对婚姻稳定产生间接影响;文化程度和是否为留守妇女通过中间变量对婚姻稳定产生间接的负向影响;年龄、家庭年收入、家中赡养几位老人、当初择偶时对般配的重视程度和婚前感情基础,通过中间变量对婚姻稳定产生正向影响;从各初始变量通过中间变量对婚姻稳定产生间接影响的相对效果来看,是否留守妇女这一变量通过各中间变量对婚姻稳定产生的间接影响最大。

表4 各初始变量对中间变量的回归分析结果(Beta)

表5 各初始变量通过中间变量对婚姻稳定的间接影响

分析到此,我们可以对留守如何影响婚姻稳定性做一个简单的总结:留守妇女婚姻稳定性不及非留守妇女,这一差异主要是因为“留守”之后扩大了夫妻之间的人格特质差异,促进了农村妇女婚育观念的现代化,增强了其精神压力,降低了其婚姻关系满意度和性生活满意度进而影响了其婚姻稳定性。具体来说:留守使夫妻人格特质差异扩大了0.208个标准单位,从而使其婚姻稳定性降低了0.036 82个标准单位;留守使农村妇女婚育贞节观念现代化程度提高0.204个标准单位,从而使其婚姻稳定性降低了0.014 89个标准单位;留守使农村妇女精神压力增大0.103个标准单位,从而使其婚姻稳定性降低0.009 68个标准单位;留守使农村妇女婚姻关系满意度降低0.205个标准单位,从而使其婚姻稳定性降低0.051 46个标准单位;留守使农村妇女性生活满意度降低0.365个标准单位,从而使其婚姻稳定性降低0.025 19个标准单位。这些都说明,本项的研究假设得到了验证。

四、结论与讨论

本文通过对四川两县千余名农村妇女的实证调查发现,虽然留守妇女与非留守妇女婚姻稳定性存在差异,但高稳定性仍然是两类妇女婚姻的共同特征,普遍的婚姻危机在留守妇女家庭中并没有出现。对于农村留守妇女婚姻的高稳定状态,李喜荣从社会交换理论的角度进行了解释,认为婚姻解体的社会成本过大,如传统婚姻观念的约束、农村家族家庭网络的制约、子女因素、经济依附性及对离异不良后果的顾虑,使其婚姻稳定仍保持在较高的水平。[22]而我们倾向认为,这种婚姻的高稳定状态与留守妇女的婚姻动机与婚姻期望有关。

按照德国社会学家穆勒观点,“结婚的动机在于经济、子女和感情三大因素。它们的重要性依据时代的变化而有所不同。上古时代经济第一,子女第二,爱情第三;中古时代子女第一,经济第二,爱情第三;现代则是爱情第一,子女第二,经济第三”[24]。对于当代中国西部农村妇女而言,她们的婚姻动机与婚姻期望是什么呢?在本项研究中,我们向农村妇女问了这样一个问题“近年来您觉得目前的夫妻关系主要依靠如下的哪些因素来维系(最多选择两项)”,把子女做为第一维系因素的占62.5%,而把爱情做为第一维系因素的只占16.4%。这在一定意义上说明,当代中国西部农村妇女当中,子女抚育仍然是婚姻最为重要的任务,望子成龙、望女成凤仍然是她们在婚姻中的最主要的期盼。这正如费孝通所言“夫妇关系的片面化的方式各地各时可以不同。最主要的是两种:一是把事务上的合作减少,使夫妇间偏重感情调协,趣味和兴会的相投;一是把感情方面的要求撇开一下,偏重于经济上的、事业上的合作。这种偏重的方向,初无高下之别;重要的是要看生活的环境如何”[25]。当然,最为理想的婚姻是将事务上的合作与感情协调兼顾,但这并不容易实现,它虽要一定的社会经济条件。在不具备这种条件的情况下,夫妇们如何选择呢?“若是比较这两种偏重的方向,似乎又有前后之别。依我以上所说婚姻的主要意义是在确立对孩子抚育的责任。抚育本身是一件相当繁重的事务,基本上是柴米油盐的经济工作”[25]。西部农村之所以出现大量的“男出女守”这种家庭分工模式,其主要也是源于夫妇的共同事业——抚育子女,是一种事务上的合作,是为了追求家庭经济条件的改善。本项研究中,我们设计了这样一个问题:“您现在留守在家里的原因有哪些”,从调查结果看,三个最主要原因是“孩子没有人照管”(占42.4%),“家里的田地需要人管理”(占26.3%),“照顾家里老人”(占18.8%)。那么为了共同抚育好子女,为了赡养老人,为了家庭物质生活的改善,妇女们必须撇开至少是暂时性地撇开感情方面的要求,降低感情方面的期望。甚至“男出女守”这种家庭分工模式带来了家庭经济条件的改善之后,可以在一定程度上弥补妇女们在感情上的不满足感。正是因为西部农村留守妇女们对夫妻感情的低期望、对培养子女的高期望以及经济满足感的补偿作用,促进了她们婚姻的稳定。

路径分析方法证实,留守主要是通过以下几种机制对婚姻稳定产生破坏作用的:其一,丈夫外出,夫妻继续社会化的环境不同、机制不同、过程与结果不同,导致夫妻人格特质差异的扩大,使过去的“般配”或“同类婚”变得不“般配”或“异类婚”,使过去的不“般配”或“异类婚”变得更加“不般配”或更加“异类婚”,从而不可避免地给婚姻稳定性带来负面影响。其二,丈夫长期外出,使留守在家中的妻子对农业生产和家庭事务有了“缺席性领导权”,对农村的政治活动和社会交往有了“缺席性参与权”,对自己的劳动所得有了“缺席性支配权”,这些必将促进了她们的自我意识、自主意识的增强,使她们开始认识到,她们并不是生儿育女的工具,也不是丈夫的附属品,这种婚育观念从传统到现代的转变使她们更“敢于”产生离婚的念头。其三,丈夫外出后,留守妇女独立承担了本应该与丈夫共同承担的家庭责任和义务。她们在家务劳动、子女教育、赡养老人和从事农业劳动等方面的负担有所加重。丈夫外出成了她们家庭压力的一个转折点,短时期内压力源事件急剧增多,家庭压力强度陡然增大。尤其是她们在进行社会比较之后,如从纵向角度比较,即与丈夫未外出之前相比,其家庭压力明显加重了;从横向角度比较,即与非留守妇女相比,其家庭压力也要明显大于非留守妇女。因此,她们会深刻地体会到,家庭压力的增大,主要是因为丈夫的外出,将一部分家庭压力转嫁到自己的身上。她们对丈夫分担更多的家庭压力充满期盼,期盼他们像过去未外出之前一样分担家庭压力,像其他未外出的丈夫一样分担一部分家庭压力,但当这一切都落空的时候,在她们心目中容易产生抑郁情绪、敌对情绪和悲伤情绪,从而影响婚姻稳定。其四,丈夫外出务工之后,长期的空间分离使留守妇女婚姻的许多功能无法得以实现,降低了其婚姻幸福感和婚姻满足感,从而影响婚姻稳定。其五,性生活是婚姻的生理基础,男女之间基于生理基础的性行为和性关系,是促使他们成就婚姻的一个外表上看不出来的强有力的动因,是创造幸福婚姻的重要途径,也是人的基本需求。而留守在家中的妻子每天不仅要承担着沉重的劳动和生活压力,而且由于长期不能与丈夫团聚,过不了正常的夫妻生活,久而久之,导致性压抑、性饥渴,降低婚姻满意度,影响婚姻质量,危及婚姻稳定。

[1] 国务院研究室课题组.中国农民工调研报告.北京:中国言实出版社,2006:76

[2] 段塔丽.性别视角下农村留守妇女的家庭抉择及其对女性生存与发展的影响——基于陕南S村的调查.人文杂志,2010(1):172

[3] 赵瑞娟.提升留守妇女社会地位推进新农村建设.华侨大学硕士学位论文,2007:12

[4] 李泽影,梁英志,刘恒.行走在婚姻边缘的女人们——四川省农村留守妇女婚姻家庭问题调查与建议.中华女子学院学报,2009(4):75-78

[5] 吴惠芳,叶敬忠.丈夫外出务工对农村留守妇女的心理影响分析.浙江大学学报:人文社会科学版,2010(1):15

[6] Lo renz FO,CongerR D,Simon R L,etal.Econom ic Pressure andM aritalQuality:A n Illustration of theM ethod Variance Problem in the CausalM odeling of Fam ily Processes.Journa l ofM arriage and the Fam ily,2008,53(2):375-388

[7] B itterR G.LateM arriage andM arital Instability:the Effectsof Heterogeneity andM arital Instability:the Effectsof Heterogeneity and Inflesibility.Journa l ofM arriage and the Fam ify,1986,48:631-640

[8] Bumpas L L,Sweet JA.D ifferentials inM arital Instability.Am erican Sociolog ica l Reu iew,1972,37:754-766

[9] 徐安琪,叶文振.中国婚姻质量研究.北京:中国社会科学出版社,1999:259

[10] Greenstein.Gender Ideo logy and Percep tionsof the Fairnessof theD ivision of Household Labor:EffectsonM arital Quality.Socia l Forces,1996,74(3):1029-1042

[11] K ristin.TheM oderating Ro le of Genderand GenderRo leA ttitudeson the L ink between Spousal Suppo rtandM aritalQuality.Sex Roles,2006,55:73-82

[12] 卢淑华,文国锋.婚姻质量的模型研究.妇女研究论丛,1999(2):8-16

[13] 蒋永萍.留守妇女与新农村建设的制度设计.中华子女学院学报,2009(3):15

[14] 覃金玲.新农村建设过程中留守妇女的角色调适——以咸丰县官坝苗寨为例.湖北民族学院学报:哲学社会科学版,2007(4):19-22

[15] 李银河.中国人的性爱与婚姻.郑州:河南人民出版社出版,2002:182

[16] 易松国.离婚原因、后果及社会支持.深圳大学学报:人文社会科学版,2005(4):12-16

[17] W hite L K.Determ inantsofD ivorce:A Review of Research in the Eighties.Journa l ofM arriage and the Fam ilies,1990,52:904-912

[18] Lew isR A,Spanier GB.Theo rizing About theQuality and Stability ofM arriage∥BurrW R.Contem porary Theories abou t Fam ily.New Yo rk:Free Press,1979:268-294

[19] Ud ry JR.M aritalA lternatives and M aritalD isrup tion.Journa l ofM arriage and the Fam ily,1981,43:889-897

[20] Booth A lan.D ivorce andM arital InstabilityOver the L ife Course.Journa l of Fam ily Issues,1986,7:421-442

[21] 徐安琪,叶文振.婚姻质量:婚姻稳定的主要预测指标.上海社会科学院学术季刊,2002(4):107

[22] 李喜荣.农村留守妇女的婚姻稳定性探析——豫东HC村的个案研究.妇女研究论丛,2008(6):26-29

[23] 郭志刚.社会统计分析方法——SPSS软件应用.北京:中国人民大学出版社,2003:66

[24] 邓伟志,徐榕.家庭社会学.北京:中国社会科学出版社,2001:34

[25] 费孝通.乡土中国生育制度.北京:北京大学出版社,1998:146

Study on theM ar ita l Stab ility of L eft-beh indW om en in W estern Rura l A reasand Its In fluenc ing Factors

Xu Chuanxin

Based on the co llected data of the investigation onwom en from more than 24 adm inistrative villages in thewestern rural areas,thispaper aim s to analyze the stability of theirm arriage.A lthough them arriage of rural left-behindwom en has less stability than others(non left-behind wom en),the study finds figuresof the stability of these two categories are still very high.Path analysis show s thatby expanding the differences between husbands and w ives’personalities,the featu re that‘left-behind’im p roves themodernization of ruralwom en’s valuesonm arriage and child rearing,enhancesm en tal stress and reduces the satisfaction on theirm arital and sexual relationship in tu rn to underm ine them arital stability level.

W estern rural areas;Left-behindwom en;M arital stability;Influence factors

2010-01-17

本文为2007年度国家社会科学基金青年项目《西部地区社会主义新农村建设与留守妇女问题研究》(项目批准号:07CSH016)、四川省教育厅人文社会科学重点研究基地四川性社会学与性教育研究中心项目《农村劳动力转移对婚姻家庭关系的影响研究》(项目批准号:XXYJB0702)的阶段性成果之一。

许传新,成都理工大学文法学院副教授,邮编:610059。

(责任编辑:连丽霞)