利用化学实验改进教学的尝试

■王昀

利用化学实验改进教学的尝试

■王昀

实验教学以其感性、直观的魅力,极具激发学习兴趣和调动创新欲望的潜能在化学教学中独树一帜;而今教学课程改革的新理念是将书本已有的大多演示实验设计成为探索探究实验,从很大程度上挖掘学生求知的积极性和主动性。笔者尝试大量工作,将喷泉实验改进为探究性实验,感触颇多,希望能借此为引子与同行商榷。

1 创设问题情景,挖掘探究点

喷泉实验是高中化学的一个重要性质实验,学生每每遇到这一实验便兴趣高涨。而课本中仅简单介绍了氨气溶于水的喷泉实验,参考书也仅仅给出“只有易溶于水的气体才能做喷泉实验,喷泉实验的颜色无非是红色或蓝色”的结论。学生的兴致转瞬间被抑制。思考没能继续,问题的解决也只浮于表面,深度和广度无法得到提升和延续。所以每遇高考试题中围绕喷泉实验的诸多问题依然令学生感到头疼。为此,笔者将各方资料、考题与现今课改理念进行初步整合,设想把该问题设计成一次实验探究活动,用氨气溶于水的喷泉实验作为引子,创设问题情景引导学生提出想探究的问题,启发学生利用互联网、报纸杂志、教学和教材参考资料、历年考题等,结合自己原有的知识,提出假设并设计实验方案,鼓励学生方法越多越好。

2 针对探究点预设假设

通过资料收集和讨论后,每组将本组的假设交给笔者进行归类筛选,列出以下4种。

方案一:喷泉实验中选择的圆底烧瓶对干燥或潮湿是否有要求。

方案二:是否只有用氨气等极易溶于水的气体才能做喷泉实验,改用其他气体或其他液体能否达到实验目的。

方案三:喷泉实验中喷泉颜色能否有多种。

方案四:喷泉实验中的胶头滴管只是辅助仪器,不使用胶头滴管是否也能做喷泉实验。

3 讨论设计方案,验证假设

针对各种假设,学生商量出实验方案。笔者提供各实验所需的仪器和药品。课上,学生自己动手、仔细观察,并做好实验记录,同时分析实验的成败与原因。现将各实验中提出的问题、设计的方案和验证结果进行介绍。

实验一,如图1所示

步骤:1)用内壁干燥的圆底烧瓶收集满氨气;2)用带有玻璃管和滴管(预先吸入水)的塞子塞紧瓶口;3)使玻璃管插入盛有水的烧杯中(水中加入少量酚酞);4)打开橡胶管上的夹子,挤压滴管的胶头。

现象:玻璃管中水位迅速上升,烧杯里的溶液即由玻璃管喷入烧瓶,看到美丽的红色喷泉。

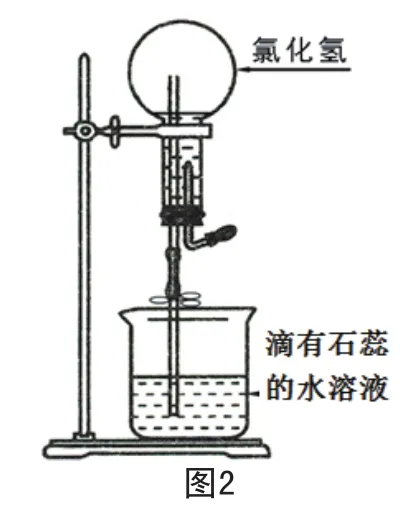

实验二,如图2所示

步骤:1)用内壁潮湿的圆底烧瓶收集一定量氨气;2)用带有玻璃管和滴管(预先吸入水)的塞子塞紧瓶口;3)使玻璃管插入盛有水的烧杯中(水中加入少量酚酞);4)打开橡胶管上的夹子,挤压滴管的胶头。

现象:玻璃管中水位缓缓上升一段就不再上升,几乎看不到喷泉现象。

实验三,如图3所示

步骤:1)用内壁干燥的圆底烧瓶收集满二氧化碳气体;2)用带有玻璃管和滴管(预先吸入氢氧化钠溶液)的塞子塞紧瓶口;3)使玻璃管插入盛有氢氧化钠溶液的烧杯中(溶液滴加入少量酚酞);4)打开橡胶管上的夹子,挤压滴管的胶头。

现象:玻璃管水位迅速上升,烧杯里的溶液即由玻璃管喷入烧瓶,看到美丽的红色喷泉。

实验四,如图4所示

步骤:1)用内壁干燥的圆底烧瓶收集满氯气;2)用带有玻璃管和滴管(滴管里预先吸入CCl4溶剂)的塞子塞紧瓶口;3)使玻璃管插入盛有水的烧杯中(水中加入少量石蕊);4)打开橡胶管上的夹子,挤压滴管的胶头。

现象:玻璃管水位迅速上升,烧杯里的溶液即由玻璃管喷入烧瓶,看到美丽的红色喷泉。

实验五-1,如图5-1所示

步骤:1)用内壁干燥的圆底烧瓶收集满氨气;2)用带有玻璃管的塞子塞紧瓶口;3)使玻璃管插入盛有水的烧杯中(水中加入少量石蕊);4)拿一包冰块放在圆底烧瓶的外底部(即装置的顶部);5)一会儿,打开橡胶管上的夹子。

现象:玻璃管水位迅速上升,烧杯里的溶液即由玻璃管喷入烧瓶,看到蓝色的喷泉。

实验五-2,如图5-2所示

步骤:1)用内壁干燥的圆底烧瓶收集满氨气;2)用带有玻璃管的塞子塞紧瓶口;3)使玻璃管插入盛有水的烧杯中(水中加入少量石蕊);4)打开橡胶管上的夹子;5)用热毛巾捂住烧瓶的外底部(即装置的顶部)。

现象:玻璃管水位迅速上升,烧杯里的溶液即由玻璃管喷入烧瓶,看到蓝色的喷泉。

实验六,如图6所示

步骤:1)用内壁干燥的圆底烧瓶收集满氯化氢;2)用带有玻璃管和滴管(预先吸入水)的塞子塞紧瓶口;3)使玻璃管插入盛有AgNO3溶液的烧杯中;4)打开橡胶管上的夹子,挤压滴管的胶头。

现象:玻璃管水位迅速上升,烧杯里的溶液即由玻璃管喷入烧瓶,看到白色的喷泉。

4 结论初定

实验一、二针对学生提出的假设1进行对比,实验现象明显。实验三、四再次进行对比,生动再现并非只有极易溶于水的气体才能做喷泉实验。实验四中,氯气虽不易溶于水,也难与水反应,但是易溶于CCl4等溶剂(学生还可想到用氢氧化钠溶液),从而可使烧瓶内的氯气气压减少,所以可用CCl4溶剂或烧碱溶液来代替胶头滴管中的水去做Cl2的喷泉实验。可见,喷泉实验中,易溶于水的气体行,难溶于水的气体也行。亲自体验后学生感悟到任何一种气体只要能找到至少一种液体(或溶液)能够很容易地吸收它(即很易溶解它或很易跟它反应),那么,这种气体就必定能够用于做喷泉实验,即当胶头滴管中的物质改变时,除惰性气体和H2、N2、O2等稳定气体外,其他气体都能用于做喷泉实验。

实验五-1、五-2都不直接使用胶头滴管,前者根据热量传递原理,采用物理方法冷却圆底烧瓶的外底部,即降低圆底烧瓶的气温,瓶温降低后,烧瓶中的气压自然也跟着减少,从而使大气压把烧杯中的液体压上烧瓶形成喷泉实验;后者用热毛巾将烧瓶捂热,氨气受热膨胀,赶出玻璃导管中的空气,氨气与水接触,即发生喷泉。所以,实验中只要想办法使烧瓶内的气压降到一定程度,烧杯中的液体就有可能压到烧瓶里去形成美丽的喷泉。很明显,减少烧杯中的气压是形成喷泉实验的最关键的条件,是否使用胶头滴管已不是问题。

实验六看到白色喷泉,同前面的实验比较,不难发现,实验的喷泉颜色是由烧瓶中的气体与烧杯中喷上来的溶液(或液体)相互反应决定的,即喷泉的颜色是烧瓶中的气体与烧杯中的液体反应的结果。平时人们谈喷泉实验,整天不是氯化氢就是氨气等易溶于水的气体,因此,颜色不是蓝色就是红色。现在则大大地扩大化了,可以完成黄色喷泉实验,HI(气)+AgNO3(液)=AgI↓(黄色)+HNO3;黑色喷泉实验,H2S(气)+CuCl2(液)=CuS↓(黑色)+2HCl;等等。方案三的问题也就可以解决了。

通过一系列实验,常见的人造喷泉及火山爆发的原理对学生来讲自然就不难理解了。在观察实验现象,思考实验成因的基础之上,学生归纳出:一个美丽的喷泉实验要形成,首先要有一套干燥密闭的连通装置;其次是实验过程中要尽力减少烧瓶中的气压;再次,要求气体与某些溶液(或液体)间能产生不同的颜色。

此次探究中,笔者发现每个学生的潜能是无尽的,学生的创造力是丰富的,思维是多向的。学生在上述设计的同时方案层出不穷。例如:1)在图7装置中,锥形瓶外放一水槽,锥形瓶中加入酒精,水槽加入冷水后,当把浓硫酸(或生石灰,或烧碱,等等)溶于水时,会放出大量的热,温度升高,酒精挥发加快,锥形瓶内压强增大,从而形成喷泉;2)在图8装置中,若在烧瓶底部开一个孔,接一根导管,然后在导管上套一个气球,气球预先用手压扁(即无气),等实验开始时再放开手,烧瓶中的气体就会往气球中跑,这时烧瓶里的气压就降低,喷泉实验就可形成。

要降低圆底烧瓶中气体的物质的量,通常选择用液体吸收,学生设想用固体烧碱吸收那些酸性气体(如氯化氢),照样可以做喷泉实验。

5 反思与升华

多有创意的设计啊!教师要在教学活动中努力挖掘富有启发性、探索性、观赏性、趣味性的实验内容,尽可能为学生增加探究性实验的数量,利用研究性课题等,为学生探索和创新提供更广阔的活动时间和思维空间,以提升学生获取知识的能力。

通过本节教学,笔者得到很多启示。1)在指导学生设计化学探究性实验方案时,设计的实验应有层次、梯度,难易适中。若设计的实验难度过大,影响学生探究的情绪和学习的主动性;设计难度过小,学生进行探究的价值不大。2)在给出提示性问题的同时要预计学生实验时可能出现的结果和学生操作时的安全注意事项。同时不要轻易否定学生给出的方案或学生提出的问题与想法,这样不但会挫伤学生的积极性,而且对挖掘学生的创造能力设置了障碍,应充分尊重学生的思维发展。3)教学中要把学生的学习活动作为一种教学资源来进行开发,使学生在知识与技能、过程与方法、情感态度和价值观等方面进行有效的整合与提升。总之,对探究性实验,教师一定要精心备课,创设问题情景,充分发挥学生主体作用,适当指导,激励评价,鼓励学生学会探究,培养学生的实践能力和创新精神。■

(作者单位:新疆伊宁市兵团农四师一中)

10.3969/j.issn.1671-489X.2011.11.127