中国人的预测观

文/三和君

所谓“预测观”,就好像俄罗斯套娃里面最小的一个,外面还有一个“世界观”,再外面是“人生观”,后两者偶尔还可以颠倒一下。这就是马克思主义所谓的物质决定意识,以及意识的能动性—无论如何,不管人类有没有意识到,套娃最外面的才是所谓的“造化”,或者神学上说的“第一推动”,或者物理上说的“大一统”,那就是制作出所谓套娃的手。

任何人生观和世界观都牢牢地依附在这物质世界的运动上。有些运动是看得见的,比如日升日落、月盈月亏、春夏秋冬、雨季旱季、潮起潮落、花开花谢……这些仿佛在暗示我们,世界的存在就是不断的循环。可是,万物从生到死,王朝由盛到衰,事物颓败似乎从来就难以阻断,更不会循环。

一

人所期望的未来,从时间尺度上来说,或者太短,又或者太长。在宇宙尺度下,几万年,或者几十万年,都不过是一瞬。以人寿八十,猜度百年、千年、万年的变化,则因为能逃脱检验而可以信口开河。

无论科技如何发展,都无法改变普通人猜测未来的爱好。至于那些科技上的新发现,合胃口的被用做某种猜测合理的证据,不合胃口的则被果断忽视。总而言之,所有的预测都可以逃避科学的监视,而融为文化的一部分,依赖一个家庭、城市、国度、民族的恐惧而长大。只要还有一丝疑虑盘绕不定,它就会变成人类猜度的温床。

汉景帝陵—阳陵内的陶器 供图/全景

一批先知从日落月升里得到了宇宙的循环论,即万事万物最后必然回到起点;但是另外一批先知从生老病死里得到了宇宙的终结论,认为世界发展到最后终究会衰亡。这些先知分属于隐居于恒河与印度河之间的上师,和奔波于幼发拉底河与底格里斯河之间的弥赛亚。这两种指导预测的哲学观,从诞生开始就针锋相对,谁也没有压倒过谁。但有趣的是,两者却又彼此融合,创造出另外两个小模型,即循环的终结论和终结的循环论。循环的终结论有点像是马克思主义的螺旋式上升,彼此相似却又能进入大同社会;而终结的循环论则不满足于最后的停滞,硬是将最后的停滞和最初的荒芜连接在一起。这种种变幻和彼此纠缠,构成了我们现在的宗教、哲学和引领社会前进的原动力。

二

中国人的预测观当然无法逃脱这些范畴,从某种程度上说,中国是被动地轮番被这几种宿命观反复洗涤和锻造的,其主要的原因还是中国人在哲学、宗教上的晚熟。3000多年前的中原,尚是潮湿温暖、森林遍布的优游之地,方国正在慢慢凝聚成王国,各地的文化也在交流融合,虽然天干地支的创立已经有循环论的雏形,但是大一统的不断扩张使得古人有着天长地久的幻觉—那是一个人神不分的年代,人类对于未来固然有惶惑,却还可以天真地依靠在自己创造的祖先神的身上。

殷墟出土的甲骨上面满是商王和祖先之间的絮絮叨叨,却没有对更长久的历史的担忧。他们的天真,在某种程度上和秦始皇的霸道是一致的,以为真可以二世、三世、四世而万世不竭。这种天真随即被牧野之血冲醒了,周兴商灭,一下子就把所谓的“天命”推到遥不可及之地;而秦灭汉兴,更是彻底扯下了最后一点对于未来确定性的信心。几番厮杀,彻底成就了所谓的大一统的世界,更诡异地摧毁了中国人对于超自然世界的寄托和向往—这就好像只有摧折乔木,才有空地留给杂草蔓延一样。中国人不得不自己面对一无所知的未来,还要装做自己什么都知道。

商王武丁时期占卜用过的甲骨

古人相信神灵能够预知未来,但是并没有去猜想神明能够知道多远的“未来”,所以,一本很详细的占卜书的背后,很可能是模糊不清甚至自相矛盾的世界观—比如《周易》。《周易》据说是周代占卜所用的书,之前夏商所用的占卜书据说是《连山》和《归藏》,这三本书合称为“三坟”。将占卜过程中所观察到的卦象加以归纳,然后对照占卜书中的内容来解释就可推测未来。从这种角度来说,《周易》和后世所传的“观音神签”、“妈祖妙算”没有什么本质的差别,只不过它更为微妙和隐讳而已。《周易》没有“预测的哲学”,但是有“生活的哲学”,即所谓的“中道”。后来有人附会复卦紧接剥卦之后,所以有“剥极而复”的循环论,但这并不是《周易》的本意。

中国人真正建立起对于未来的世界观还是在外来宗教传入之后,其中影响最大的是佛教。佛教传入之后,中国人对未来的预测基本都建立在循环论的基础上。之后所有其他传入中国的宗教理论,如祆教和基督教,对中国人的影响不过是在枝节上的调整。历经多次战乱,中原几无孑遗,佛教的“成、住、坏、空”之说一方面尖锐地指出了灾劫的不可避免,另一方面又宽容地预测了未来的平安。这给动荡中的中国人带来极大的恐惧,但是也用一线生机让人稍得喘息—这一张一弛,不由得中国人不相信,就好像日升必然就有日落,日落依然还有日升一样,只不过这一升一落就是成千上万条人命的凋亡。

蓬莱仙境图 清 袁耀

三

这种循环观,与中国人自己的世界观相互融合,形成了各种变形产物,如理学的“元会运世”、白莲教的“弥勒下生”,一直到明清会道门的“三期三劫”,甚至包括“丙午丁未”,细节或有不同,然而大体结构类似,都是种种或大或小的循环,而华严世界诸人,或得喘息,或得忍耐,或得解脱。

从时间上看,这些世界观的形成,基本都在宋代,这或者是一个巧合,也可能是由不断的战乱催熟的结果。其中“元会运世”算是最为官方的一种理论。按照邵雍在《皇极经世》中的说法,一元含十二会,合三百六十运,为四千三百二十世,一共十二万九千六百年,这是一个世界的总寿命。十二会就是十二地支,各自代表世界运行的某个阶段。比如说子时为天亮,世界刚刚形成,“轻清上腾,有日有月有星有辰”。这个阶段为五千四百年。到了寅时,世界已定,“生人生兽生禽,正谓天、地、人三才定位”。

“元会运世”实际是汉代十二消息卦的发展。所谓十二消息卦(十二辟卦)就是将《周易》六十四卦中的十二个卦取出来拟合一年的十二个月,用以阐释一个阴阳相生的周期性循环结构。这跟佛教的一个大劫(含四中劫)大约十二亿年相比实在太短了。但是邵雍的算法是以一年合一劫,比如说一年有十二月,等于十二会;每年三百六十天,就等于三百六十运;一天还有十二个时辰,每个时辰有三十分,这样总共算下来一年的十二万九千六百分,就变成了一劫的十二万九千六百年。为什么没有继续推究到秒,估计是为了将就尧、舜、文、武,因为那些圣人存在的时间毕竟是一个确定的坐标。

“元会运世”的建立,对于宋以后的易学有着极大的影响,或者说它建立了一个儒家理学的时间框架。后世任何卜算之说都无法脱离它的影响。“元会运世”的好处在于,相比佛教大而空泛的时间尺度,五千四百年的间隔并不算长,这样便可以把若干王朝更替放进去衡量或迁就,使得以此为基础的卜算看上去更“合理”,当然缺点就是和科学数据完全不相符,但是对于推究凶吉、卜算是非、定婚礼、排葬期的顾客来说,一年时间都已太久,谁还管得了一百年呢?

邵雍的“元会运世”算是最为成功的把《周易》整合进循环论的尝试,然后,他又利用“河图”、“洛书”将各

上图:河图

下图:洛书

关于“河图”和“洛书”的记载最早出现于《尚书》。传说,伏羲氏时,龙马背着“河图”浮出黄河,将其献给伏羲。伏羲依此演成八卦。大禹时期,有神龟背驮“洛书”浮出黄河,将其献给大禹。大禹依此治水成功,又依此治理社会。

在汉代之前的记录中,“河图”和“洛书”并无具体形象,更无具体内容,只是人们想象中的某种天降的祥瑞。西汉中晚期,刘歆等学者提出,“河图”、“洛书”是记载上古智慧的图书。在宋以前,大多数人都认同“祥瑞说”,但关于其具体内容是什么的“考证”活动也一直在进行。有人认为,“河图”、“洛书”分别是八卦和九畴,有人认为它们是不同的图形,也有人认为它们是某种神圣的书册。其中,“图形说”对后世的影响最大。

北宋学者陈抟最早融合了九宫学说及五行生成数的理论,首创“龙图易”,绘出“龙图”。其隔代弟子刘牧从“龙图”中拆分出太极、“河图”和“洛书”的图案,将九宫图称为“河图”,将五行生成图称为“洛书”。南宋时蔡元定又将九宫图称为“洛书”将五行生成图称为“河图”。朱熹将此记于《周易本义》卷首,确立了今日“河图”和“洛书”的最终形象。类数字神秘化,附会进《周易》,构建出一个复杂化、数字化和封闭循环的大结构。这个结构包括了整个世界的运行规律—过去、现在和未来。人们可以利用这个结构来理解未来所发生的事情,这就是邵雍进行预测的基础。

从邵雍那里继承一切的程颢和程颐,随即将之传递给朱熹。理学被明清两代定为儒学正宗、科场程式,邵雍的易学随之流播天下。由其衍生的诸如梅花易数、铁板神算、邵子神算等等,随之成为现代所谓象数易学的主流。

虽然邵雍成功地将循环论中国化、系统化,但是相比于他漫无边际的想象及穿凿附会的类比,所谓“元会运世”对中国人的日常生活并没有什么影响。中国人的灾变观和对未来的期望是顺着另外一条路走的。这条路其实反而和犹太教、基督教有相通的地方,即所谓的“末日论”。有所不同的是,一神教的末日只有一次,而在中国,末日可以有多次,是循环的。

四

最早宣传末日论的是创立于隋代的三阶教。这是佛教的一个支派,它根据佛教的“正法、像法和末法”之说,糅合进净土和秽土的转化,提出正法时代尚是净土,但是到了末法时代,则完全是秽土了。随之而来的,是弥勒信仰和末法时代的结合,这种观念除了催生从元代到清代的无数次农民起义之外,也宣告了糅合佛、道、儒三教的民间信仰架构的成熟—即所谓的“三期三劫”。

“三期”就是三个时代:“青阳”、“红阳”和“白阳”,分别由燃灯佛、释迦牟尼佛和弥勒佛来掌管。每一期最后都会人心败坏、道德沦丧,所以,会有龙汉水劫、赤明火劫和延康风劫来毁灭世界。所有信徒在这时都会接受各种神仙的考验,通过的人会被圣母接进极乐世界。

“红阳”其实是“红羊”。宋朝经过靖康之耻,衣冠南渡,士大夫在进行种种反思时,必然有人会以阴阳变异来解释所发生的劫难。金兵入汴是宋钦宗靖康元年(1126年,丙午年),宋人柴望即以此逆推,发现凡是丙午、丁未年,几乎都有灾难发生,比如汉高祖于丙午年驾崩,武则天于丙午丁未年间入后宫,王安石于丁未年入仕等。他写了一本书,叫《丙丁龟鉴》,专门搜罗这两年的灾异之事。

北京古天象台 供图/全景

《丙丁龟鉴》影响很大,在元明清各代都有续本,而且也多有大事发生在丙午、丁未年,比如太平天囯起义于丙午年(1846年),而“文化大革命”开始的1966年也是丙午年—现在你知道杨绛的书为什么叫《丙午丁未年纪事》了吧。虽然清人有诗说“读罢传书涕欲零,愁看三月柳条青。甲申无限伤心事,何须频频语丙丁(尔止以《丙丁龟鉴》相示,因口占一绝)”,反驳说其他时间也有伤心之事(文中“甲申”指李闯王于甲申年攻入北京,崇祯自缢),不仅仅是丙午、丁未年。可是丙午、丁未年如此灾劫频频,确实让人不解。有人解释说,按照术数预测,“丙午丁未”折算成五行是“天河水”,其势从天而落,气势磅礴而不能被土所克。而中国地处中原,正好属土,所以中国在丙午、丁未年都会有灾难。“丙午丁未”中,“丙”属“火”,色“赤”,而“未”为十二生肖里的羊,所以缩略为“红羊”,后来便传为“红阳”。在信徒附会之下,衍生出之前之后的“青阳”和“白阳”。

“三期三劫”被完整提出来是在明代中期,可能出自万历时期黄天道的《普明如来无为了义宝卷》。这是民间会道门成型并扩散的时候。各种会道门在阐释自己的教义时,必然要宣扬自己的重要性、夸大这个世界的灾难与脆弱,“三阳劫变”是大部分会道门的核心思想。有些会道门甚至干脆将自己命名为“红阳教”或者“弘阳教”。会道门的出世,是近代中国文化史、宗教史和社会史上最大的一件事情。它们的作用不仅仅是催生了农民起义,晚清以来各种形形色色之事、各种愚昧妄想颠倒、各类聚会游荡呼应,都有会道门的影子—其中最晚的一次,就是上世纪80年代末的气功风潮和随之而来的全世界的此呼彼应。

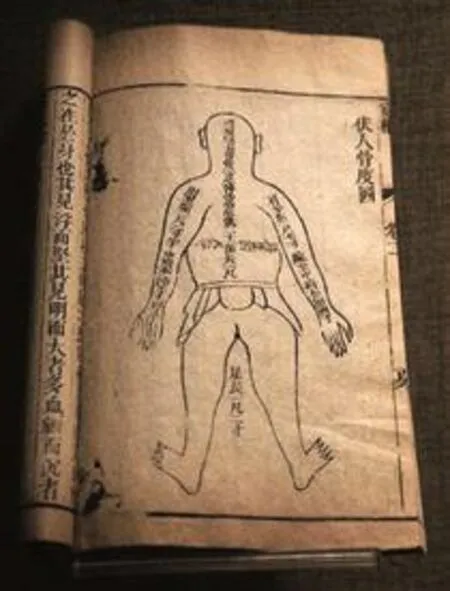

北京孔庙和国子监所藏的相术书 供图/全景

五

所有预测里面最等而下之却最让人津津乐道的莫过于谶纬。所谓“谶”,就是签,代表所有预示凶吉的各种隐语,又称“谶记”、“图谶”,是带有预言性质的言论。《说文解字》中对“谶”字的解释是:“验也。”《史记索引》中说:“五行谶纬之说,若今之童谣言。”

《四库全书总目》中严格地把“谶”与“纬”分开:“儒者多称‘谶纬’,其实谶自谶,纬自纬,非一类也。”又说:“谶者,诡为隐语,预决吉凶……纬者,经之支流,衍及旁义。”

纬书是相对于经书(儒家经典)而言的,最早是指经书之外各家的撰述,以后渐渐指代那些术数、妖妄之书。后来,人们将图谶与纬书混称为“谶纬”。

谶纬盛行始自汉代,儒生为了神道设教,而将各种儒家经典和帝王传说神怪化、妖异化和经典化。谶纬书一方面收集各种传说,加以特别阐释;另一方面也毫无忌惮地编造预言来证明帝国建立、帝王更替的天命,或者说合法性。

谶言一旦产生,就在之后的权力运作里大放光芒。它的廉价操作和广泛影响,使得它成为每一个野心家的必备武器。谶言也有明显的缺陷,它的简短和模糊,虽然方便传递,却使得它既可以被原创者使用,也可以被“不良转发者”利用。谶言时兴时伏,随王朝兴亡成败而变化,经不住检验的就会被淘汰,经得住检验的就会留存,再变形。之后的好事之徒把各种谶言汇编成册,作为过去未来的凭证—这就是《推背图》一类的预言书。

《推背图》似乎出现于唐末五代时期。岳珂在《艺祖禁谶书》中记载:“唐李淳风作《推背图》。五季之乱,王侯崛起,人有幸心,故其学益炽,闭口张弓之谶。”—所谓“闭口张弓”,实际是明朝版《推背图》中的第四十一像“此子生身也翼州,开口张(强)弓立在猷”之句。成书于元朝的《宋史·艺文志》里,也有《推背图》的名目,但是现在根本无法考证宋代人所看的《推背图》和我们现在所看的《推背图》究竟是什么关系,有可能仅仅是名字相同而已。

《推背图》托名唐代李淳风,今传本一共有按照卦象排列的六十个预言,每个预言都有“谶”、“颂”、“图”。“谶”是有关预言的抽象词句,“颂”是对预言的进一步描述,“图”是更进一步的详细图绘。

俗传所谓七大预言书除了《推背图》,还有托名姜子牙的《万年歌》、托名诸葛亮的《马前课》、托名李淳风的《藏头诗》、托名黄檗希运的《黄檗禅师诗》、托名邵雍的《梅花诗》和托名刘伯温的《烧饼歌》。这些预言书,大都是清代无聊人物编造出来的,比《推背图》还不靠谱。托名刘伯温的《烧饼歌》就是清人把《铁冠道人缺饼歌》和托名刘伯温的《东明历》合二为一的结果。此外还有诸如姜子牙作七言诗、李淳风填《江月》词之类的滑稽故事。不过由此可以看出编造谶言的大概技巧,曰模糊,曰拆字,曰指代,曰矛盾。比如说明灭清兴,在《烧饼歌》里拆成“水浸月宫主上立”,在《马前课》里拆成“水月有主,古月为君”,在《推背图》里就是“黄河水清,气顺则治”。至于指代,如“鸡”可指年、可指时间、可指五行中的金、可指半边姓名,也可指中国,甚至可以指日本。所谓模糊、所谓矛盾,就是故意颠倒语言、含糊其辞,既说此事,又说彼事,虽然用拆字、用借代点明某事,但是又特意含混之,让人自己爬索、自己猜度,然后自然会信以为真。民国时期谶言纷出,有的粗鄙,有的晦涩。比如,据说拆毁金陵塔所发现的《金陵塔碑文》劈头就是“金陵塔,刘基建,介石拆”;有扶乩所得的乩文曰:“木子杨花真武兴,小小天罡何足论。”细想起来,颇有意思。还有一些俗语,其实也来自这些谶言,比如“手执钢刀九十九,杀尽胡人方罢休”就出自《烧饼歌》。

话说回来,所谓“谶言”,不过是闲人的玩笑—谣言不会兴邦,也不会误国。从这些系统化的谶言里也可以看出作者对于未来世界的展望,不过是一兴一亡、一亡一兴而已。所以,《推背图》最后一像说“一阴一阳,无始无终”,《藏头诗》说:“此后一治一乱,两两相至,酉戌之年,人数尽矣,天地合矣。”所以无论作者有多么大的雄心壮志,他也明白,无论是杜撰也好,天启也罢,自己所写的不过是一个大循环内的一个时间段而已,哪怕是真正进入极乐世界,最后也要统一清算,以让另外一个循环再起。在这种大的时间观的笼罩下,他最后还是没有欺骗自己和读者。