中国新城新区发展研究

刘士林,刘新静,盛 蓉

(上海交通大学 媒体与设计学院,上海200240)

绪论

我国的新城新区概念,首次出现在《十二五规划纲要》第三节“增强城镇综合承载能力”,由此可知,通过“规范新城新区建设”以达到“增强城镇综合承载能力”,既是推动我国新城新区良性发展的主要任务和目标,也是开展我国新城新区研究的重要性和现实意义所在。

在《十二五规划纲要》中,尽管提出并使用了“新城新区”,但对这个概念本身并没有做明确的界定,同时,在我国城市大跃进的背景下,城市新城新区一直处于粗放的建设与发展阶段,在内涵、类型和数量上比较混乱,缺乏准确统计。为落实《十二五规划纲要》中提出的“规范新城新区建设”,在国家发改委地区经济司的直接指导下,本课题组对全国新城新区主要进行了五方面的研究:一是梳理了西方新城的理论源流和形态演化历程,归纳了西方新城在当下的主要类型及其特点;二是对西方新城建设中的英美经验模式及最新管理举措进行归纳分析,为深入研究、客观把握我国新城新区提供了理论与经验的参照;三是以西方新城这个最接近我国新城新区的概念为基础,初步建构和阐释了“新城新区”的概念和内涵,同时为了对应我国新城新区发展的复杂性和特殊性,提出了广义和狭义两种界定,供有关部门和专家学者参考;四是根据广义的“新城新区”概念,初步建设了我国新城新区数据库,并对我国21省市新城新区建设从数量、规模、主要类型和存在问题等角度进行分析和总结;五是以《十二五规划纲要》提出的“规范新城新区建设”为中心,设计了“工作定义”及“重点治理的对象和范围”,为地区经济司和相关政府部门的统计、管理和决策提供参考,同时,也就进一步深化我国新城新区的调研与研究,提出一些具体的建议。

一、西方新城的理论源流与形态演进

新城运动的创始人和奠基者是英国城市学家霍华德(Ebenezer Howard),他于1898年提出的“田园城市”[1]是西方新城理念的雏形。工业革命以来,西方城市获得了迅速发展,至19世纪下半叶,伦敦、曼彻斯特、纽约、芝加哥等大城市出现了人口拥挤、环境污染、贫富差距悬殊等“城市病”。霍华德认为“城市病”的根源在于城市中各种要素的过分集聚,因此城市发展到一定规模后应停止增长,其过量的部分由临近的另一城市来接纳。“田园城市”遵循生态有机规划的理念,规模小而功能健全、发展适度是其主要特点,而在母城边缘建造足够的新城,使家庭和公司从过度拥挤的大城市中移居过来,不仅可以缓解区域增长的压力,更重要的是有利于改善大都市内城的人口、就业和土地问题。霍华德“田园城市”的理论与实践被芒福德称之为20世纪最伟大的发明和新时代的先驱。Frederic Osborn则评价说,这一初衷至今还是新城建设的重要出发点,即有必要减少大城镇中人和工作环境的过度集中,避免交通拥挤、环境污染和社会失序等问题,重建一个健康、有效和社会满意度高的发展模式。[2]

在霍华德之后,美国莱特提出的“广亩城市”构想,是城市分散主义的进一步发展。但城市分散主义也遭到一些学者的反对,柯布西耶是代表人物之一,他倡导城市集中主义,认为城市的生命力就在于集聚功能。实际上,过度的分散与过度的集中都不是城市理想的空间形态,沙里宁综合以上两方面的观点,提出了“有机疏散论”。他将城市生活划分为日常性活动和偶然性活动,对日常性活动既需要进行功能性集聚,同时对这些集聚点也需要有机疏散。二战之后,世界经济迅速发展,西方各大城市急剧膨胀,“城市病”问题愈发严重,如何实现特大城市发展形态的优化成为全球面临的共同问题,沙里宁的“有机疏散论”成为新城规划的理论源头。但对后来的西方新城建设也不应孤立起来看,因为随着机械化和农业技术的发展,农业地区开始衰落,而基于发展现代产业的新城建设则可以为这些地区增添活力并提供更好的服务,因而也成为西方新城建设的主要动机之一。[2]

在实践层面上,西方新城主要经历了“田园城市”、“单一功能卫星城”和战后大规模的“新城运动”三个阶段。首先,霍华德本人亲自规划和领导了两个新城建设项目,分别是Letchworth(1903)和 Welwyn Garden City(1919-1920),都是“田园城市”的代表,他以此向政府证明新城建设的可能性。霍华德推动新城发展的努力得到了政府认可,此后英国陆续建设了十几个新城,其中一些还实现了霍华德预想的“溢出”效应,如有几个新城尽管不与大城市相连,但却有效地解决当地的一些特殊问题。而且从总体上看,基本上所有的新城建设和扩建都有额外的功能。[3]其次,在分散主义思想的影响下,霍华德的助手恩温提出并推行了“卫星城”模式。在城镇规划建设实践中,恩温秉承既快速又经济地建造房屋、特别是为工薪阶级建造住所的指导思想,同时又注意保证新城建设的质量,如花园,家庭私密空间和内部空间等。与霍华德不同,恩温认为新城建设应采取边缘的卫星城形式,而不是完善的一应俱全的田园城市。[4]1924年在阿姆斯特丹召开的国际城市会议上,恩温的“卫星城”思想被广泛接受并成为国际通用概念。“卫星城”后来又衍生出具有特定功能的新城形态,如居住新城、产业新城、TOD新城、教育新城等。而田园城市的要素在卫星城则被转变为田园郊区景观,个人花园中稀疏分布着低密度的住房,建筑和街道分布透露出浪漫气息,景观与自然风光融为一体。[5]卫星城的缺陷在于仅承担了城市的部分功能,无法满足人们对城市生活和生产的丰富需求,尽管随着各类设施和机构的完善,卫星城的独立性也不断提高,但在文化和精神活动上仍过分依赖中心城市。再次,大规模的“新城运动”源于英国《新城法》的推动。二战之后,“新城运动”成为英国政府一项基本国策,获得了国家行政、法律和经济方面的全力支持。1946年,英国工党政府通过专门为新建设城镇制定的《新城法》,该法案授权政府划定新城区域、指定开发机构及审批其规划方案,1947年,英国又相继出台《未来城市规划指导原则法》和《城乡规划法》,为新城建设强化了制度保障。就英国而言,还有一个重要的推手是“英雄住房”,即为了安顿战后大批的退伍军人,政府不得不大力推行新城建设。而在此前的半个世纪中,英国一直在努力推动以“田园城市”为基本模式的新居住区建设。

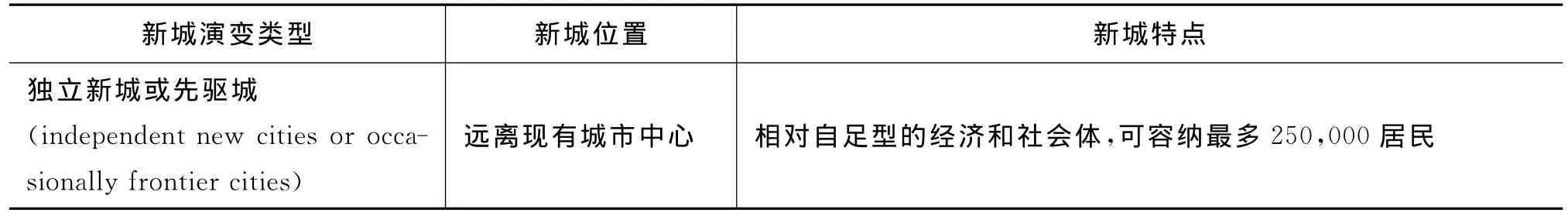

经历了“田园城市”、“卫星城”及“新城运动”之后,西方新城建设仍不断出现新的形式,导致变化的因素是多方面综合作用的结果,不少案例表明,私有领域的推动相对重要,特别土地开发商和主要的机构投资者(如企业等)的作用。[6]从总体上看,随着新城理念的不断变化,其在形态上主要表现为独立新城、卫星城、新城中城及新城市中心四种:[6]

表1 西方新城的形态演进Tab.1 Morphology evolution of western new city

新城演变类型 新城位置 新城特点卫星城(satellite new towns)主要城市边缘大量居民通勤来往于城市之间新城中城(new towns in-town)现有城市范围内 可容纳最多50,000居民,在现有城市中为附属的大规模居民区,自有就业机会、人口一般为100,000或以上,依赖主要城市中心承担单一的商业和文化功能,有自身的经济基础及中型城市规模的设施服务,大多数欧洲新城为卫星城,公共设施和开敞空间新城市中心(new urban centers)大都会地区的郊区或之外 在开始大幅发展增长的地区可以影响发展模式。

二、西方新城建设的经验模式与基本原则

关于新城的概念,《英国大不列颠百科全书》的界定是:“一种规划形式,其目的在于在大城市以外重新安置人口,设置住宅、医院和产业,设置文化、休憩和商业中心,形成新的、相对独立的社会”。在约翰斯顿主编的《人文地理学词典》中,新城则是“一种独立、自给自足和社会平衡的城市中心,最初规划用于疏散来自于附近的集合城市的人口和就业岗位。”

从西方新城建设的基本经验看,英国和美国的建设实践最具有代表性。

1.英国新城:从依赖到独立

英国新城运动主要发生在二战后至1970年代中期,先后经历了三代新城建设过程:1946年至1955年期间建设的是第一代新城;1955年至1966年建设的是第二代新城;1967年以后建设的是第三代新城。第一代新城又称“卫星城”,从这个概念就可以知道,第一代新城与中心城市(母城)有很强的依赖关系,在功能上最突出的是对中心城的疏解与分散作用,往往被视为中心城市某一功能疏解的接受地(如居住新城、工业新城、教育新城、科技新城等)。从1947年到1950年,英国掀起建设新城的热潮,共设计了14个新城;其后又设计了17个。但很快人们发现“卫星城”本身也出现了一些新问题,其根源在于“卫星城”对中心城市的过分依赖。在后来的新城运动中,人们转而重视“卫星城”的独立性。因而在新型“卫星城”中,居住与就业岗位之间互相协调、具有与大城市相近水平的文化福利设施配套,能满足“卫星城”居民就地工作和生活的需要,形成了一个职能健全的独立城市(新城)。英国第二代新城比第一代规模大、密度高、配套全。到了第三代新城,进一步强调了新城发展的相对独立性,基本上是一定区域范围内的中心城市,为其周围的地区服务并与“母城”发生相互作用,成为区域城镇体系中的一个组成部分,能对涌入大城市的人口和要素起到一定的截流作用。

2.美国新城:从郊区化到“复兴旧城”

20世纪以来,美国新城建设主要可分为三个阶段:

第一阶段,第一次世界大战后,受英国花园城市理论的影响,美国从二十世纪二、三十年代开始,在一些大城市的郊外建造花园城,如新泽西州的雷登堡城、马里兰州的“绿化带”城、俄亥俄州的“绿化山”城等,这是美国城市建设史上一种创新的尝试。但实际上,这一时期城市发展还是由城外向城内,向大城市的中心集聚仍是城市化进程的主流趋势。

第二阶段,第二次世界大战后,由于城市经济好转和人口增加,急需建设大量住宅以解决住房的严重短缺。同时,不少城市中摩天楼林立、交通拥挤、公害严重,生态环境日益恶化,居住在中心城区的富人开始厌恶这种生活环境,为寻求自然、幽静与舒适的生活纷纷向郊外迁居。五十年代后期美国州际高速公路的建没使交通条件得到很大改善,进一步推动了城市向外分散发展。一批新城在大城市外围迅速建设起来,有关统计表明,自1947年至1969年,全美建设的新城多达共63座。

第三阶段,到六十年代末,联邦政府始重视新城的发展,成立了相应的管理机构。1968年,美国先后颁布了住房法令,制定了《美国“新城”政策》,明确各级政府要重点帮助建设适于中低收入水平的居住社区,具体分为独立型、半独立型和附属型三种:独立型新城一般人口规模不少于25万,配置一定数量的工业企业,具备独立的经济活动能力,居民可就地解决就业问题。半独立型新城多位于近郊,有一定的设施并能解决部分人员就业。附属型新城一般为“卧城”和“城中城”。附属型新城兴起自七十年代初,缘于复兴旧城或在城内建设具有完善设施的居住社区或居住综合体的需要,因而又称“新城”或“城中城’。其中,明尼阿波利斯市“雪松”河滨地区,是住宅发展部资助2400万美元开发的第一个“城中新城”。近二十年来,一些大城市建了不少这类新城,由于创造了良好的居住环境,提供了完善的服务设施,上下班距离又近,颇受居民欢迎,并吸引了大量有钱的纳税人重回市区,对“复兴旧城”发挥了重要的作用。[7]

3.美国的精明增长与增长管理

二战之后,美国、加拿大城市的高速增长和放任的郊区化,造成了畸形的城市蔓延(Urban Sprawl),由此导致在生态、社会等方面出现严重的负面效应。1990年代以后,北美学者开始检讨这种传统的不受控制的城市增长方式,提出要对土地开发活动进行管制以提高空间增长的综合效益,增长管理(Growth Management)思想应运而生。

受生态主义和新城市主义等影响,1997年,美国马里兰州州长Lendening率先提出了精明增长(Smart Growth)的概念,不久即成为戈尔副总统的总统竞选纲领——21世纪的可居议程(New Livability Agenda for the 21st Century)中的重要内容。简单地说,实现精明增长是目标,实施增长管理是手段。1999年,在联邦政府资助下,美国规划师协会花了8年时间,完成了对精明增长的城市规划立法纲要。截止2000年,全美已有20个州推出了增长管理计划,或是制订了各自的精明增长法与增长管理法。

在具体操作中,增长管理一般是通过划分城市增长的不同类型区域,对需要促进增长的地区(优先资助区)予以鼓励和支持;对不应该增长的地区(非优先资助区)则坚决予以控制。美国俄勒冈州制定的“城市增长界线”(Urban Growth Boundaries,UGRS)是最著名的增长管理实践案例,它将所有城市增长都限定在一个明确的区域界限之内,其外用于发展农业、林业和其他非城市的用途,在这个UGRS内,包含了已建设用地、闲置土地及足以容纳未来20年城市增长需求的新土地。除了通过规划,其他增长管理的手段还包括法规、计划、税收、行政手段等方面。[8]

根据对西方新城建设与管理的综合分析,从中可归纳出四个基本原则或特点:一是通过开发过程中的综合性管理规划和控制,确保提供足够的公共设施和服务,在居住、商业和产业领域之间保持平衡,同时也注重新城景观的设计;二是集群开发以居住和商业用途为主,确保社区居民可享用大量的开敞空间,同时又保持开发项目的经济收益;三是多样性,要有多种住房类型和价格,同时居民的就业机遇、娱乐活动及收入也要有差异;四是自足性,需要稳固的经济和社会框架基础、公共服务和设施供给,包括内部和城际的交通、健康、教育和其他社区服务以及当地的政府。[6]同时,也有西方学者指出:缺乏整合有机架构至今依然是西方新城存在的主要问题,这是特别值得我国新城新区规划和建设时予以关注和思考的。

三、我国新城新区概念的界定及相关阐释

鉴于我国城市新城新区发展速度过快、规模过大的问题,以及实际建设中急需理论指导和必要政策、法规与制度约束的现状,参照西方国家新城理论与政策研究及发展中的经验与教训,结合我国城市化进程的规律、特点与整体战略框架,现对我国新城新区初步提出广义和狭义两种概念,为发改委地区经济司出台相关文件和政策法规提供理论参考。

1.广义的新城新区概念及阐释

1979年(蛇口工业区)以来,我国各省市在原农村地区设立的、具有独立行政机构及一种或多种功能(如工业、商业、居住、社区公共服务和文化娱乐等)的新城市中心。

广义新城新区一般具有以下基本要素:

(1)从时间跨度看,主要限于1979年我国第一个工业区蛇口工业区成立以后;

(2)从地理位置看,主要限于原来的农村地区,老城区改造或建设于老城区的园区不在统计范围中(因其仍属于城市固有的区划范围内,在空间上没有增量);

(3)从生产生活方式看,主要是以第二、第三产业的经济增长方式取代第一产业,以及城市生活方式取代农村生活方式;

(4)从区域功能看,根据我国的具体情况,可以包括一种或多种,如经济功能为主的工业园、开发区,以及具有居住、商贸、休闲、旅游等复合功能的新区。

(5)从管理角度看,有独立建制的行政管理机构十分重要,单纯的市场行为如房地产公司开发的楼盘、主题公园等文化产业项目类不在统计之列。

(6)从类型和范围看,主要包括各城市建成、在建或已纳入建设规划的各种新城、新区、新城区。

广义新城新区定义的相关说明:

(1)1979年是我国第一个工业区蛇口工业区设立的时间,工业化是我国城市化的重要标志和初级阶段,工业园区是我国城市扩张的先锋,直到今天仍是中西部城市化进程的核心力量与主导机制。后来具有多功能的新城新区与最初的工业区往往有千丝万缕的关联,从1979年的蛇口工业区成立作为时间节点开始计算,可确保统计数据和信息的完整性;

(2)广义的新城新区既包括工业区、高新区、大学城、卧城等功能单一的区域,也包括具有居住、工商业、社区公共服务和文化娱乐等多种功能的综合性城市区域,尽管这一界定在外延显得比较宽泛,但却较好地对应于我国城市化进程的复杂性与多样性,也符合我国新城新区发展近些年及现阶段的规律与特点,因为我国新城新区建设走过的就是一条从“单一功能”向“城市综合新区”发展的曲折道路,不少新城新区目前仍处于从前者向后者的演化和升级过程中;

(3)新城新区本质上是城市,因而广义的界定特别强调了其在生产生活方式上与农业经济、农村社会的差别。从生产方式上,城市与乡村的区别主要在第二、三产业于第一产业;从生活方式上,两者的差别主要在于城市公共服务与文化娱乐等方面,确定这一点可以明确统计口径,消除模糊地带;

(4)拥有行政管理机构是中国新城新区建设的基本标识和特色。与国外的新城建设往往由私人企业承担不同,我国新城新区建设一般是在政府主导下,分区块、分项目地交由企业开发和建设,以是否具有独立行政管理机构为标准,可以避免分类混乱、重复统计等问题。同时,从新城新区最终的发展目标是独立的城市区划单元而言,这样的统计也有助于对新城新区加以规范和治理。

2.狭义的新城新区概念及阐释

1992年(浦东新区设立)以来,我国城市在原中心城区范围之外新建的、在行政、经济、社会和文化上具有相对独立和较大自主权的综合性城市中心。

除了具有广义新城新区的一般特征,狭义的新城新区还有如下特点:

(1)从时间跨度看,主要限于1992年我国第一个国家级城市新区——浦东新区批准建设以后。1992年是我国第一个国家级城市新区——浦东新区批准建设,也是我国城市化快速发展、大都市和城市群异军突起的时间节点,从实际的统计看,我国大规模的新城新区建设由此拉开序幕,同时各种建设中的突出问题也由此进入集中爆发期;

(2)独立于母城之外(在原中心城区之外),主要是强调新城新区是在原农村地区的基础上建设发展起来的;

(3)狭义的新城新区一般都与国家或省市的特殊政策及战略规划相关,因而在行政、经济、社会、文化方面有相对独立性和较大的发展自主权,各种公共设施和服务设施比较完善,不包括单一功能的如大学城、高新园区、工业园区等,与母城的关系主要是行政上的管理与被管理关系。

狭义新城新区界定的相关说明:

(1)具有较强独立性、综合性的浦东新区,与英国的第三代新城、美国的独立型新城相似,而英美国家新城的发展规律表明,这一模式的新城必定会成为城市发展的主流。狭义新城新区的界定,既揭示出我国新城新区发展的规律与趋势,同时也是规范新城新区,特别是为其提升发展质量树立了目标;

(2)目前,尽管我国多数新城新区仍以工业区、开发区、高新园区、大学城等功能单一型新城为主,但实际上,很多新城新区在面临通勤成本上扬、公共服务短缺的较大压力后,已经开始着手改变规划和初建时的功能单一问题,推动新城新区建设的综合升级已经提上很多城市的议事日程;

(3)20世纪90年代是我国城市化进程的提速期,大城市在空间上的迅速拓展为新城新区提供了黄金机遇,但如今这种机遇已经过去。就此而言,《十二五规划纲要》中提出“规范新城新区建设”,起止时间应设在1992年浦东新区设立到2006年国家第一次整治结束,这样做比较有针对性。但实际上,结合西方新城建设发展的历程和经验,特别是考虑到我国新城新区建设的复杂性和连续性,如最早的新城新区普遍存在着规划变更、规格升级、撤并与扩建等问题,以工业区为例,在意识到最初功能单一的规划远不足以应对城市发展的多元需要之后,很多工业区都已启动向综合城市体的升级,而且可以预见,在不久的将来,很多有条件的工业园区、大学园区、科技园区等都会按照这个模式实施升级改造,因而,我们认为,对我国新城新区的统计、规范和治理,宜采取广义的新城新区概念。

四、21省市新城新区(广义)的发展现状与综合分析

按照广义的新城新区概念,本课题组从数量、规模、类型和形态等角度,对国内北京、上海、天津、黑龙江、吉林、辽宁、山东、江苏、浙江、内蒙古、山西、陕西、河南、甘肃、湖北、湖南、江西、安徽、四川、宁夏(以下简称21省市)的新城新区进行初步的调研、统计和分析,现将这一研究成果报告如下。

根据不完全统计,截止2011年底,我国21各省市共建设各类新区2133个,总面积达83124.51平方公里。各省市具体建设数量情况如图一所示:

图1 21省市新城新区数量统计Fig.1 Quantity statistics of new city and new district in 21 provinces and cities

各省市具体建设数量情况如图二所示:

图2 21省市新城新区建设面积统计Fig.2 Construction area statistics of new city and new district in 21provinces and cities

通过对我国新城新区的数据比对和综合分析,初步可得出以下几方面的结论:

1、从数量和面积综合考虑,建设新城新区面积最大的北京却数量最少,这说明面积与数量不成正比。北京虽然数量少,但基本都是建造大规模的具备综合功能的新城,一些数量很多的省份尤其是中西部省份,强调一县一区,就出现了规模小、数量多的局面。

2、从各省市新城新区面积与其人均GDP比照来看,两者之间也不成正比(如图三所示),说明除了经济因素外,影响新城新区建设的因素很复杂。

图3 21省市新城新区面积与人均GDP对照Fig.3 Area and per capita GDP comparison of new city and new district in 21provinces and cities

3、从建设年代来看,80年代建设了总数量的2%,总面积的2.5%,90年代建设了总数量的25%,总面积的21.9%,2000年后建设了总数量的73%,总面积的75.6%(见图四)。由此可见,2000年后是全国新城新区建设的高潮时期,虽然国家相关管理部门在2003、2005年出台过相关条例清理整顿全国各类开发区,但是依然没有遏制各省市建设新城新区的热情,而且还存在着超标建设的情况,例如有的开发区建设面积远远超过审批面积等。

图4 21省市新城新区建设面积、数量分期Fig.4 Construction area and quantity of new city and new district in 21provinces and cities

4、从开发管理模式来看,目前主要存在TOD、SOD和AOD三种模式。TOD模式是Transit-oriented development)的缩写,政府体内各国规划垄断权带来的信息优势,在规划的建设区域首先安排基础设施建设,通过基础设施——主要是交通基础设施的建设引导开发。政府基础设施的建设资金主要来自于出售基础设施完善的熟地,利用级差地租,平衡建设资金。SOD模式是Services-oriented development)的缩写,政府通过利用行政垄断权的优势和城市行政、商业、文化等功能区的转移,使新开发地区实证基础设施和社会服务设施同步完成,进一步加大“生地”与“熟地”之间的地价差距,从中获得开发资金,作为城市建设管理营运成本。AOD模式是Anticipation-oriented development的缩写,政府通过预先发布某些地区的规划信息,引导市场力量进行前期的相关投入,以尽快形成与规划目标相一致的外围环境,以便于政府在最为合适的时机,以较小的投入即可实现原先的规划建设意图。

从统计情况来看,东部地区的新城新区开发管理模式更加多元化,中西部地区的新城新区开发管理模式较为单一。该方面的数据有待进一步细化。

5、从新城新区的功能来看,2000年以前建设的新城新区多为经济功能为主导的产业区、工业园、开发区等各类园区,2000年以后大规模的综合功能的新城建设开始兴起,从统计情况可以获知,基本上地区级的市都会有一个到多个此类新城新区,发达地区的县级市也会开始建设新城新区。

五、关于落实“规范新城新区建设”及推进相关研究的建议

新城新区建设是城市化进程发展到一定阶段必然出现的现象,在优化空间结构、解决环境压力、实现功能协调等方面具有重要作用,英、美等发达国家因此都经历过新城(卫星城)建设的高潮期。改革开放以来,为了缓解老城区人口拥挤、用地紧张、环境恶化等问题,很多城市开始建设新城新区。但由于缺乏科学的规划与政策制度的调控,不仅造成了土地资源的极大浪费和耕地面积的快速减少,还引发了诸如强拆、“农民上楼”、“半城市化”等严重的社会问题。尽管发改委等部门在2006年前后曾进行全国范围的集中整治,使新城新区在数量上从6866个减少到1568个,规划面积从3.86万平方公里减少到9949平方公里。[9]但近五年来,未批先建、少批多占、越权审批等老问题,以及以租代征、借壳招商等新问题在我国新城新区建设中仍屡见不鲜,这些现象与问题是《十二五规划纲要》提出“规范新城新区建设”的主要原因。

落实《十二五规划纲要》提出的“规范新城新区建设”,我们认为应提出“两步走”的工作计划。

第一步,以新城新区的概念界定和统计标准为中心,针对目前新城新区建设中的突出问题与主要矛盾,设计可操作的“工作定义”并论证“重点治理的对象和范围”,为地区经济司和相关政府部门的统计、管理和决策提供参考。具体建议如下:

1、遵循国际惯例和我国国情,可采取广义和狭义两种界定,广义的界定主要用于建立统计标准,使我国新城新区,包括正在升级改造中的工业区、大学园区等纳入监管的范围;狭义的界定不仅作为新城新区发展的主流和趋势,同时也是《十二五规划纲要》提出“增强城镇综合承载能力”的真正落实,主要用于引领我国新城新区的转型发展。

2、从《十二五规划纲要》“规范新城新区建设”的要求出发,划定此次规范和治理的重点目标和范围。建议以未批先建、少批多占、越权审批、以租代征、借壳建设等为重点建立“黑名单”,有针对性地展开实地调研和排查,提升此次“规范”工作的效益与质量。同时,也可考虑同时建立“红名单”,推出一批“示范区”,供各地升级改造时参考借鉴。

3、从发改委地区经济司的职能出发,建议综合各方意见提出文件或工作定义。初步设想是:新城新区是指1979年以来经主管部门批准、有明确的四至范围(或在2006年整治时获得合法身份)、在建设中未发生未批先建、少批多占、越权审批、以租代征、借壳建设等问题、独立于母城之外并在行政、经济、社会、文化上具有一定自主性的新城市区域。

第二步,以推动新城新区的深入研究、建立规范和管理的长效机制、提升我国新城新区建设质量为目标,我们提出具体建议如下:

1、开展现状调研,建立“专项数据库”。在明确界定新城新区概念的基础上,开展全国范围的调研与统计。由于2006年国土资源部公布的名单只涉及国家级和省级,而我国新城新区的建设实际上已蔓延到县级市,与前者相比,后者更缺乏规范和监管,应将信息采集和统计范围扩展至县级以上,建立专项数据库。对县级以上新城新区进行信息化管理,在网上公开其名单、面积、四至范围,便于查询和舆论监督。

2、针对突出问题,制定《指导》文件。英国《新城法》、《美国“新城”政策》等都是为了约束和规范其新城建设,但我国目前还没有针对新城新区建设的专门性法律法规条例。由于正式的法律法规出台周期一般比较长,为了遏制与规范我国新城新区建设中存在的突出问题,有必要先行研究、制定、推出《我国新城新区建设的指导意见》,规范各种土地开发行为,严格问责与追究机制,杜绝未批先建、少批多建、越权审批、借壳建设、以租代征、人均建设面积过大等问题的一再重演。

3、研发卫星遥感系统,进行实时监测。由于城市人口快速增加的压力,特别是城市经济发展与土地出让、房地产开发的微妙复杂关系,可以想见在今后相当长的一段时期内,新城新区建设中的土地违规和违法行为仍将存在。为了便于及时发现问题并及时制止,应考虑借助卫星遥感技术,建立全国新城新区GIS系统,实时监测各地在建设过程中是否有“越界”行为,及时解决“未批先建”、“少批多占”等问题。

4、研究科学发展信息模型,建立示范区加以引领。规范是手段而不是目的,关键在于结合我国城市化进程的规律和特点,以新城新区建设解决我国日益凸显的“城市病”,推动城市可持续发展。目前,除了泛滥开发、粗放建设等,其他问题也不在少数。如很多新城新区的“新”只体现在新建筑、新市容上,而很少考虑新科技、新材料的运用以及探索新的发展理念与模式等。从提升新城新区建设质量的角度,可考虑委托有条件的研究团队整合城市科学各领域的专家,研究我国新城新区科学发展的信息模型,并选定一些有条件的地区进行落地转化,为我国新城新区建设提供直接的借鉴和参照。

结 语

据国家统计局网站消息,2011年末,我国城镇人口达到69079万人,占全国总人口比达到51.27%。这意味着,中国这个传统农业大国的已初步完成了自身的城市化。一方面,城市化水平是衡量一个国家或地区现代化进程的核心指数与主要尺度,因而这可以看作是我国经济社会高速与持续发展的重要成果与象征。但另一方面,和西方19世纪下半叶伦敦、曼彻斯特、纽约、芝加哥等大城市出现了人口拥挤、环境污染、贫富差距悬殊等“城市病”相似,我国城市高速和超常规的发展也进一步激化或加大了城市与乡村、中小城市与中心城市的矛盾与差距,造成了房价高涨、交通拥堵、看病难、上学难、食品安全等突出问题与矛盾。“城市病”的根源在于城市各要素的过度集聚和严重失衡,实际上,我国大规模的新城新区建设,也主要是为了应对人口拥挤、用地紧张、环境恶化等现实挑战。

当下,我国的首位城市、大都市及区域中心城市已不堪重负,在其中心城区人满为患、交通拥挤、环境污染和社会失序等“城市病”不断加剧的背景下,新城新区在改善中心城区的土地紧张、人和工作环境过度集中以及公共服务短缺等方面必将发挥更重要的疏解和分流作用。但同时也意味着,在粗放发展中已建成的功能单一、混乱无序的新城新区,必然要面临更大的压力、更多的困难和更严峻的挑战。如何通过科学的研究和决策改变我国新城新区的粗放建设现状,落实《十二五规划纲要》提出的“规范新城新区建设”,同时,以独立、自给自足和社会平衡的城市中心为目标,探索健康、有效和社会满意度高的发展模式,切实提升我国新城新区的综合承载能力,实现《十二五规划纲要》赋予的“增强城镇综合承载能力”的要求,不仅直接关系到我国新城新区本身的建设与质量,对我国城市的良性与可持续发展也具有举足轻重的战略意义。

致谢:感谢上海交通大学媒体与设计学院博士研究生孔铎、王晓静、于炜、马应福,硕士研究生聂翔宇、周捷等参与的《中国新城新区数据库》的数据采集与支持。

[1]Ebenezer Howard.Garden Cities of Tomorrow[M].London:S.Sonnenschein &Co.,Ltd.1902.

[2]Sir Frederic Osborn,Arnold Whittick.The New Towns:the answer to megalopolis[M].(2drev.ed.1969)

[3]Wyndham Thomas.new towns development.Washington University Law Quarterly[J].1965,1965(1):1-3.

[4]Peter Hall.Cities of Tomorrow[M].Oxford:Blackwell.2002.pp.74

[5]Dennis Hardy.From New towns to green politics:Campaigning for Town and Country Planning.1946-1990[M].London.GBR:Spon Press,1991.p31

[6]Apgar,IV,Mahlon.New business from new towns[J].McKinsey Quarterly,1971,7(4):p3-25

[7]焦席珍,秦凤霞.美国新城“样板社区”介绍[J].外国城市规划,1987,(4).

[8]张京祥.西方城市规划思想史纲[M].南京:东南大学出版社,2005:233-234.

[9]夏珺.全国开发区数量和面积减少七成多[N].人民日报,2007-09-18.