新生儿血气分析采用头皮动脉采血50例分析

冯 霞

(赣榆县人民医院新生儿科,江苏连云港 222100)

新生儿血气分析采用头皮动脉采血50例分析

冯 霞

(赣榆县人民医院新生儿科,江苏连云港 222100)

目的:探讨一种适合新生儿血气分析标本的采集方法,以提高新生儿动脉采血成功率。方法:选择2013年1月至2014年2月在我科因病情需要采集动脉血气分析标本的新生儿150例,随机分为股动脉采血组、桡动脉采血组和头皮动脉采血组,每组50例,记录三组一次穿刺成功率、穿刺部位并发症发生率、标本合格率以及操作时间。结果:头皮动脉采血组一次穿刺成功率、标本合格率明显高于股动脉采血组和桡动脉采血组(P<0.01),操作时间、穿刺部位并发症发生率明显低于股动脉采血组和桡动脉采血组(P<0.01)。结论:头皮动脉采血较股动脉采血、桡动脉采血具有操作方便、损伤小、一次穿刺成功率高、穿刺部位并发症发生率低、操作时间短、标本合格率高等优点,可作为新生儿动脉采血的首选方法。

新生儿;血气分析;股动脉;桡动脉;头皮动脉

在临床上,血气分析结果对判断新生儿呼吸功能、纠正酸碱失衡,特别是对危重新生儿的抢救至关重要。在影响血气分析报告准确性的因素中,标本采集是一个不容忽视的重要环节。目前,采集新生儿血气分析标本大多使用股动脉、桡动脉。我科针对新生儿的特点,采用头皮动脉采血,该方法具有成功率高、快速、对结果影响小的优势,比较适合新生儿血气分析标本的采集。本研究将头皮动脉采血与股动脉、桡动脉采血进行比较,探讨头皮动脉采血的优势,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2013年1月-2014年2月我科因病情需要采集动脉血气分析标本的新生儿150例,男81例、女69例,年龄30min-10d、平均(4.38±3.34)d,体重1.52-3.24kg、平均(2.38±0.52)kg。其中早产儿35例,新生儿肺炎29例,新生儿缺血缺氧性脑病66例,新生儿肺透明膜病20例。患儿随机分为股动脉采血组、桡动脉采血组、头皮动脉采血组,每组50例,三组性别、年龄、体重、疾病类型等方面比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 采血方法 三组采血操作均由从事新生儿科护理工作3年以上的护士完成。

1.2.1 股动脉采血组:用5.5号静脉输液头皮针连接去掉针头的5ml注射器,先将肝素钠抽入空针中充分润滑头皮针和空针后排掉。将患儿置于辐射台,取平卧位,下肢外展外旋呈蛙形,露出腹股沟,采血侧臀下垫小枕,清洁腹股沟胎脂;操作者用左手食指触摸腹股沟中、内1/3交界处动脉搏动点定位,常规消毒,操作者右手持采血针,与皮肤呈90°角刺入针头的2/3,由浅入深,向上抽吸,见回血后固定针头,抽取2ml后拔针;局部用无菌纱布按压5-10min。标本立即送检。

1.2.2 桡动脉采血组:用5.5号静脉输液头皮针连接去掉针头的5ml注射器,先将肝素钠抽入空针中充分润滑头皮针和空针后排掉。将患儿置于辐射台,取平卧位,上臂平伸略外展,常规消毒。无菌条件下操作者用手指触摸前臂下段外侧桡动脉搏动点,距腕横纹一横指、距前臂下段外侧(桡侧)0.5cm处顺动脉血流方向做穿刺,与皮肤呈15°-30°角进针,向上抽吸,见回血后固定针头,抽取2ml后拔针,局部用无菌棉球按压约5-10min。标本立即送检。对于看不到血管走向和摸不到血管搏动的患儿,操作者可采用十字定位法:在桡骨茎突尖端作一水平线,于水平线近桡侧1/4处作一垂直线,两线交叉成“十”字形,以交叉点向掌根部0.5cm处作为穿刺点[1]。

1.2.3 头皮动脉采血组:用5.5号静脉输液头皮针连接去掉针头的5ml注射器,先将肝素钠抽入空针中充分润滑头皮针和空针后排掉。将患儿置于辐射台,取平卧位,头肩部稍垫高,固定好头部。用食指按解剖位置轻轻触及血管局部的皮肤,找准粗、直可见或有明显博动的部位,去除局部头发,常规消毒。左手拇指、食指固定所选穿刺动脉两端(一般选择颞浅动脉在颞部和顶部的分支),用力绷紧血管,右手持针柄,与皮肤呈10°-15°角进针[2];沿着血管略前行,见回血后固定针头,轻轻抽动注射器活塞,借助动脉血的压力,使血液缓缓流出,抽取2ml后拔针,顺血管走行按压穿刺皮肤,局部用无菌棉球按压约5-10min[3]。标本立即送检。

1.3 观察指标 记录三组的一次穿刺成功率(一次进针后抽出检验所需动脉血量即为穿刺成功)、穿刺部位并发症(肉眼可见或用手可触及直径>1cm的肿块或淤血)、标本不合格率(凝血、有无进入气泡)、操作所需时间(从患儿准备采血至穿刺成功、按压止血结束的时间)。

1.4 统计分析 应用SPSS 15.0统计软件包,计数资料以率表示,采用卡方检验;计量资料以均数±标准差(±s)表示,行方差分析,两两比较采用q检验;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 3组患儿一次穿刺成功率和操作时间比较 见表1:头皮动脉采血组一次穿刺成功率明显高于股动脉采血组和桡动脉采血组(P<0.01),操作时间明显低于股动脉采血组和桡动脉采血组(P<0.01)。

表1 3组患儿一次穿刺成功率和操作时间比较

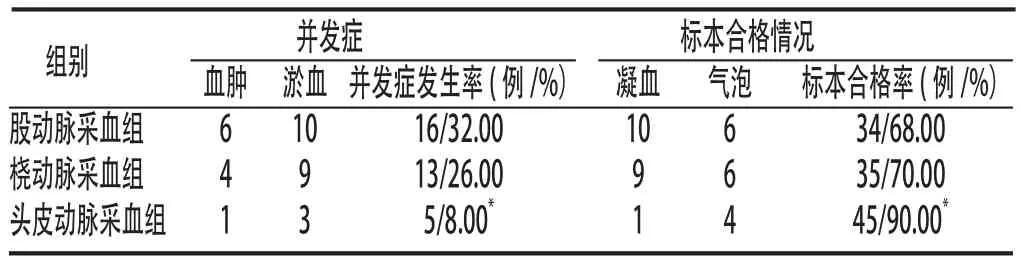

2.2 3组患儿穿刺部位并发症发生率和标本合格率比较见表2:头皮动脉采血组并发症发生率明显低于股动脉采血组和桡动脉采血组(P<0.01),标本合格率明显高于股动脉采血组和桡动脉采血组(P<0.01)。

表2 3组患儿穿刺部位并发症发生率和标本合格率

本研究显示,较股动脉采血组、桡动脉采血组,头皮动脉采血组一次穿刺成功率高,操作所需时间短,患儿穿刺部位并发症发生率低,且标本合格率高,说明经头皮动脉采血具有优势。分析原因,主要有以下几点:

3 讨论

⑴股动脉采血:①股动脉、股静脉、股神经解剖关系密切,操作中稍有不慎即可能误入静脉或伤及神经,本组19例股动脉穿刺失败患儿有7例(36.84%)为误采静脉血;②穿刺部位靠近会阴部,操作时疼痛刺激可致患儿反应性排尿,污染无菌区,甚至造成感染;③股动脉位置较深,穿刺定位难度大,尤其是肥胖患儿,操作所需时间较长,且不易固定,采血过程中血往往断续抽出,混入气泡和造成凝血,甚至针头从血管中滑出导致采血失败;④股动脉管径粗、血流量大,压迫止血难度较大,易引起血肿或皮下淤血;⑤穿刺操作时需要脱去部分衣服,暴露面积大,会导致患儿体温下降或者不升。因此,在新生儿动脉血采集操作中不应将股动脉作为首选动脉。

⑵桡动脉采血:①桡动脉因位置相对表浅、易触及,且不与静脉毗邻,穿刺成功率相对较高,但桡动脉管径细,若患儿血液循环差或严重血容量不足时,定位较难,操作所需时间延长,且存在针头已进入血管而无回血的情况,需等待片刻再抽吸才可见回血,这样易使标本中混入气泡;②桡动脉血管管腔细,易滑动不易穿刺成功,长期反复穿刺易形成局部组织淤血[4]。

⑶头皮动脉采血:①新生儿头部皮肤薄嫩,血管丰富,皮下脂肪比较少,头皮动脉暴露明显,血管突起可见其走向,甚至可以看到动脉搏动,特别是一些早产儿、低出生体重儿或极低出生体重儿,以上特点更为突出,这样易于定位,不易损伤周围组织,且没有相应神经伴行,造成误伤的几率小,穿刺成功率高,无需反复穿刺,穿刺部位并发症发生率低;②头部体积较大,易于操作者固定,操作所需时间短;③患儿疼痛刺激后哭闹引起头部血流量增加,利于血标本的采集,标本合格率高;④利于新生儿的保暖;⑤按压止血方便,放松后只需继续观察局部有无出血现象。

综上所述,与经股动脉采血、桡动脉采血相比,经头皮动脉采血具有操作方便、损伤小、一次性穿刺成功率高、操作时间短、穿刺部位并发症少、标本合格率高等优点,可作为新生儿动脉采血的首选方法。

[1]林少群,周雪霞,徐秀凤.桡动脉在新生儿采血中的应用[J].中外健康文摘,2010,9(9):12-13.

[2]陈莉.新生儿动脉血采集方法的探讨[J].安徽预防医学杂志,2005,11(6):384.

[3]李素香,田慧敏.新生儿头皮动脉穿刺行血气分析的方法与体会[J].中国医药导报,2007,4(12):125.

[4]陶淑敏,贾丕梅,刘春兰.不同动脉采血法的临床应用分析[J].全科护理,2007,5(35):50-51.

(临床医学栏目编辑:陈志宏)

R472

A

1004-6879(2014)05-0406-03

2014-04-10)