政府主导型农科教统筹模式的基本表征、内隐缺陷与改进策略

储诚炜

(安庆职业技术学院 高职研究所,安徽 安庆246003)

农科教统筹模式兴起于上个世纪80年代,历经三十几年探索与发展,不断趋向成熟。毋庸置疑,在长期的实践探索过程中,形成了诸多运转顺畅且行之有效的施行模式,通过整合农科教资源,凝聚农科教要素力量,发挥农科教整体效力,在服务农业现代化和农村社会经济发展过程中成效显著。政府主导型农科教统筹模式是诸多统筹模式中具有较为典型意义的运作模式,其实质是发挥政府的公共服务功能和整合资源能力优势,综合运用法律、经济、行政等多种手段,将农业、科技、教育相结合并将各部门优势集中起来,制定政策方针,促进农科教统筹推进。

与其他类型统筹模式相比较,政府主导型农科教统筹模式具有极其明显的特征,基本表征后面存在着不可避免的内隐缺陷,极大制约该模式在市场经济环境下的绩效实现,需要在机制创新、权力划分和策略调适上进行改进。

一、基本表征

政府主导型农科教统筹模式与院校主导型、企业依托型、技术网络型和基地承载型农科教统筹模式相比较,具有其自身的表象特征。

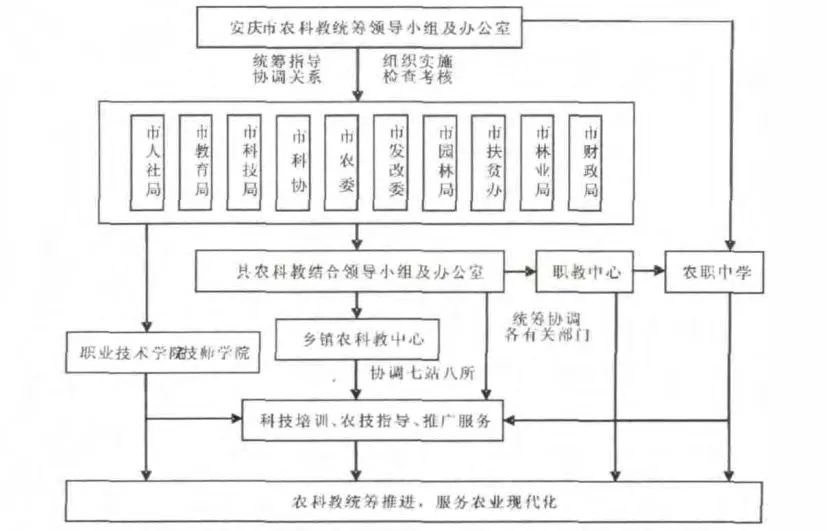

1.组织架构明确,施行体系完备。组织结构设置大多延续了政府机构的设置惯例,自上而下按照行政序列建立了垂直管理的系统结构。目前,各级政府均成立了农科教结合协调领导小组或者实行农科教结合联席会议制度,其构成情况又三种类型:一是政府统筹型,即由政府(少数地方是党委)主要负责人任组长,农业、科技、教育相关部门负责人参加,如湖南怀化市农科教结合网络系统就是这种类型。二是部门结合型,即由主要职能部门负责人任组长,相关部门责任人参加,江西省、广西壮族自治区成立了此种类型的领导小组。三是职能归并型,即将农科教结合协调领导小组的指挥体系归并到类似功能的领导机构中,如山东省由“科教兴农协调委员会“代行其职责”。[1]安徽安庆市采用政府统筹型组织架构,体系十分完备。(见图1)

图1 安庆市政府主导型农科教统筹组织结构和试行体系

2.权力系统自上而下,资源整合能力较强。以市级为例,一般来说,各个地市农科教统筹小组由分管农业系统或者教育系统负责人担任组长,下设办公室,由职能部门负责人兼任。2002年,政府机构进行改革,农科教统筹协调小组办公室由教育部门转设到农业管理部门。在此权力架构体系中,权力体系能够充分整合资源,自上而下推行政策实行,其整合的资源包括行政力量、人力资源、依托项目和支持资金。行政资源包括市直部门,如农业局、科技局、人社局、财政局、发改委和教育局等,也包括相应的县区、乡镇一级农科教统筹行政力量;人力资源涉及涉农高等院校、高等职业技术学院、农业科研院所、技师学院、农业广播电视大学和中职院校等教学科研部门;依托项目主要包括人力资源和社会保障部门“农民工培训”课程、农业系统“阳光工程”、科技系统农业科技项目以及高等院校涉农纵向课题和横向委托课题,主要涉及政策类、技术类和应用推广类三大类;支持资金包括常规活动资金、专项发展资金、争取到的项目资金以及配套资金。

3.偏重宏观指导,强调政策统筹。基于政府天然的威权力量和自上而下的治理方式,政府主导型统筹模式在农科教统筹过程中,其更多充当政策制定者、管理协调者和监督指导者的角色。在对安徽省4个地市农科教协调小组调研中发现,农科教政策体系非常完备,具有面面俱到的宏观指导性,对于指导思想、管理机制、运行机制、保障措施都具有清晰的政策规定。

4.能瞄准政策热点,拓展政策施行空间。1992年2月,国务院印发《关于积极实行农科教结合,推动农村经济发展的通知》,标志着农科教统筹在经过80年代试点探索和逐步推广之后,作为一项国家层面的涉农政策被官方、业界和学术界认可,并且作为一种政策模式被广泛实践。在上个世纪90年代,随着“三农”问题的凸显,中央关于破解“三农”的思路愈加急迫,连续多年出台的中央一号文件就是证明,几乎每一年中央涉农政策都有一个核心关切点。在此背景之下,政府能够瞄准政策热点,拓展农科教政策实现空间。

二、内隐缺陷

不可否认的是,该种模式也存在着一些缺陷和不足,而且,诸多的弊端是潜在的、隐形的且内生性的,笔者所在课题组在对安徽、江苏和陕西等地农科教统筹管理体制和运转机制进行调研中,发现其内隐缺陷主要包括在制度设计层面缺乏市场要素支撑、在操作层面缺乏平台支撑和在绩效发挥层面呈现边际递减效应趋势。

1.在制度设计层面缺乏市场要素支撑。政府作为农科教统筹的管理方、服务方和协调方,在其中担当着主要角色,充当着主导力量,功能定位毋庸置疑。在目前政府掌控强大资源力量和中国社会改革具有特殊性质的情况下,在不可能进行大规模遽然改革的转型阶段,重视政府在农科教统筹中的支配主导作用是必要的,也是理所当然的。但是,忽视市场要素在资源配置中的决定性作用,片面追求资源整合的力度和政策的稳定性,导致农科教统筹在管理体制和运行机制上存在难以避免的制度性缺陷。

2.在操作层面缺乏平台支撑。与院校主导型和基地承载型农科教统筹模式相比较,政府主导型模式显然缺乏足够的运作平台,政策统筹和资源整合的优势如果不能通过具有足够硬件设施和软件支撑的平台进行实践层面的操作,往往会流入形式主义境地。相比较之下,院校主导型农科教统筹在平台建设方面投入力度更大。2013年,教育部、农业部和国家林业局联合发布《关于推进高等农林教育综合改革的若干意见》,加强农林专业大学生创业平台建设,新建一批涉农涉林国家级、省级实验教学示范中心,与行业、科研院所和企业联合重点建设500个农科教合作人才培养基地,遴选建设一批国家大学生校外实践教育基地。[2]

3.在绩效发挥层面呈现边际递减效应趋势。笔者所在课题组在走访三省十一所地市调研农科教统筹运行状况时,通过座谈和实地考察,发觉与上个世纪80年代和90年代相比,统筹绩效呈现边际递减效益趋势,具体表现在农民工培训规模和数量、“三下乡”频次、农科教机构人员工作量等多项指标上。究其原因,既有信息化时代信息传播加速,传统方式难以为继的要素,也有农业现代化加速发展与农村经济呈现衰败迹象双重背景下农村市场需求乏力的现实景象,还有此起彼伏的涉农政策的冲击作用,导致农科教统筹政策效力愈来愈多,甚至在个别地区有被边缘化的倾向。笔者在中部某市调研时发现,该市农科教统筹机构在政府机构改革和编制清理过程中,差一点被上报裁减,未果后机构挂靠设在市农委科技教育科,未有实质性运作。

三、改进策略

1.让市场在农科教统筹中起决定性作用,同时更好发挥政府作用。在准确进行政府职能定位的同时,要理顺政府和市场关系,但是,农科教统筹的终极目标指向还在于与市场经济紧密相关的农民需求,因此,市场化改革趋势在所难免。“公共事业领域的市场化是一种发展趋势,民营化改革过程也就是一个政府部门逐步退出的过程。这不仅涉及到国有资产的保值增值,而且也是一个有序退出过程,即政府退出后不能影响公共事业的健康发展,对退出时机和力度的把握十分重要。因此从某种意义上说,公共事业领域改革的成功与否与政府是否成功地退出是密不可分的。”[3]

2.搭建农科教统筹实践平台,承载农科教统筹任务。政府主导型与院校主导型农科教统筹模式并没有明显的界限和隔阂,完全可以借鉴院校主导型设立农科教合作人才培养基地的做法,只不过院校主导型实践基地以人才培养为主,农业推广为辅,政府主导型实践基地应该以农业技术研发与推广为主,其他任务次之。笔者2012年成功申报安徽省教育厅“园林植物农科教合作人才培养基地”项目,在基地建设期间,借助安庆职业技术学院园林园艺系植物保护、园林园艺等省级特色专业师资力量,与安徽绿拓园林有限公司等园林企业共建农科教合作基地,目前运行态势良好。

3.挖掘农科教内生力量,理顺体制机制,激发创新活力。必须承认都是政府主导型农科教模式是长期实践探索中形成的一种被实践证明行之有效的做法,尤其是上个世纪八九十年代在安徽等地试点推行实践中,大凡农科教结合的比较好的地区,都有政府支持或主导的要素在里面。随着农村经济社会新形势和农科教自身转型发展新要求,可以深挖内生潜力,理顺市场、政府、院校、企业等多种合作主体和利益攸关方关系,整合资源,优化布局,合理推进农科教统筹,力争效力最大化发挥。

[1]殷雄.政府主导的农科教结合模式研究[D].长沙:湖南农业大学,2009.

[2]焦新.我国将重点建设500个农科教合作人才培养基地[N].中国教育报,2013-12-12(1).

[3]王永生.论政府在公共事业改革过程中的作用[J].社会科学家,2007,(2).