应届毕业生求职行为影响因素*

李玮玮 曾细花 高 磊 张 驰

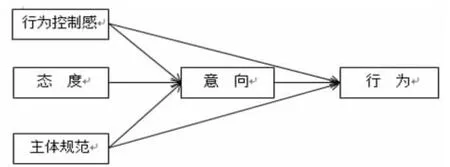

2013年全国普通高校毕业生规模达到699 万人,比2012年增加19 万人,而国内经济趋稳的基础还不够稳固,全社会宏观就业压力增大,高校毕业生就业形势更加复杂严峻,高校毕业生就业工作更为艰巨繁重。为了更好地促进毕业生就业工作的开展,对毕业生求职行为及其影响因素的考察和剖析刻不容缓。近年来,求职行为研究引起学者的广泛注意,学者从不同的理论角度来解释求职行为,其中最具代表性的是Ajzen 的计划行为理论[1]。计划行为理论用于预测有目的、有计划的行为。该理论主要从行为意向、行为控制力、态度、主体规范方面预测并解释行为。行为意向代表一个人执行某种特定行为的动机,反映一个人愿意付出多大努力、花费多少时间去执行某种行为,是预测行为最有效的变量。行为意向受个体因素和社会因素的影响(见图1)。个体因素包括:①感知到的行为控制力(PBC),即对执行行为的难易程度、以及自己完成行为的自信程度的评价。在实际研究中,部分研究者采用自我效能感来代替感知到的行为控制力。自我效能感指人们对自己具备组织和执行某一任务所需能力的评价[2]。Ajzen 认为,这两个概念是等同的[3]。②态度,即对行为的执行结果对自己有利或无利的评价。社会因素主要指主体规范,即个体在执行某种行为时感受到的社会压力,这种社会压力主要来源于个体的重要他人(如父母、恋人和老师等)对这种行为结果的态度或期待。计划行为理论认为行为意向取决于这3个相互独立的变量,即态度、行为控制力、主体规范[3]。个体在行为意向这一动机因素激发下执行某种行为。个体态度越积极,行为控制力和主体规范越强,那么个体就越有可能执行某种行为。

图1 计划行为理论概念

目前计划行为理论在求职领域得到广泛应用,主要用于解释求职行为的影响机制,但已有研究结果仍存在不一致的地方。一些有关毕业生求职行为的研究支持求职意向在求职自我效能感、态度、主体规范与求职行为之间的中介作用[4-5],但也有研究发现求职意向在自我效能感与求职行为之间并不是起中介作用,而是起调节作用[6]。此外,国外研究发现,主体规范与态度在不同的文化背景下,对行为的预测不同[7-9]。国内学者也发现,在中国集体文化主义背景下,主体规范对求职意向的预测高于态度[5,10]。

总之,国内求职行为研究刚刚起步,目前研究结果还存在不一致的地方,为了更好地解释毕业生求职行为的影响机制,本研究在国内外研究基础上,用问卷调查方式,将求职自我效能感、求职态度作为个体因素,主体规范作为社会因素,探讨这些因素与求职意向、求职行为的关系,以期为毕业生就业指导提供科学指引。

1 对象与方法

1.1 对象 选取广东省五所不同类型高校(重点本科、一般本科和专科)约1200名不同专业应届毕业生为被试。因为本研究主要考察毕业生的求职情况及其影响因素,所以只选取那些找工作的应届毕业生,考研、出国、考公务员等暂无求职计划的大学生不包括在内。剔除这些学生之后,最后实际获得有效问卷1014份(84.5%)。涉及专业包括心理、统计、经济、法律、英语、医药、计算机和国际贸易等67个不同专业。其中,男生605名,女生405名。来自城镇的有551名,农村的有456名。

1.2 方法 本研究采用国外成熟的问卷,并对问卷翻译后进行小样本施测,根据预测结果修改部分题目,确保问卷通俗易懂,从而使问卷更加适合中国毕业生的求职情况。2011年10月份、11月份,于广东省5 所高校内,采用集体施测和个体施测的方式发放问卷。集体施测主要由研究人员利用毕业生开会或上课的时间在教室集体施测。由于一些学校毕业生在实习,很难集体施测,因此由研究人员去学生宿舍发问卷进行个体施测。

1.2.1 求职努力 采用Blau 编制的求职行为问卷[11]。该问卷共14 题,采用5 级评分,从“从不”到“非常频繁”,依次记为1~5 分。为了适应中国学生的求职情况,本研究对原问卷进行部分修订,如将原问卷中的第9 条"executive search firm,state employment service"翻译为"招聘会,宣讲会",将第10 条的previous employers,business acquaintances 翻译为"以前做兼职认识的老板或朋友"。问卷计题目平均分,分数越高表明求职努力越高。修订后的问卷Cronbach α 系数为0.91。

1.2.2 求职强度 采用Wanberg 的求职强度问卷[4]。问卷考察被试在过去1个月所进行的求职活动(如投递简历、联系招聘单位等)的次数。原量表共6 题。从预试结果看,许多学生不清楚自己具体花多少时间(以小时计)在找工作上,因此删去原量表中关于时间的条目,最后剩下4 题。问卷计题目平均分,分数越高表明求职强度越高。总量表的Cronbach α 系数为0.90。

1.2.3 求职自我效能感 采用Wanberg 等编制的求职自我效能问卷[4],该问卷只有1 题,即“你对顺利找到工作的信心有多大”。采用5 级评分,由“信心很小”到“信心很大”,依次记为1~5 分。为了增加问卷的信度,根据前期访谈的结果增加了1 题,即“你对找到适合自己的工作的信心有多大?”,该题目采用5 级评分。问卷计题目平均分,分数越高表明求职自我效能感越高。总量表的Cronbach α 系数为0.82。

1.2.4 求职意向 采用Vinokur 等编制的求职意向问卷[12],问卷共1 题,即“下个月您准备花多大力气去找工作”。该条目采用5 级评分,从“不花力气”到“很大力气”,依次记为1~5 分,分数越高表明求职意向越强。

1.2.5 求职态度 采用Wanberg 编制的求职态度量表[4],问卷共两题,从情感和认知两方面进行测量。第一题主要测认知方面的态度,即“对你来说,找工作是件重要的事吗?”。该题采用5 级评分,从“很不重要”到“很重要”,依次记为1~5分。第二题主要测情感方面的态度,即“当你想到找工作的事情时,你有什么样的情绪体验?”。该题采用5 级评分,从“很抵触”到“很期待”,依次记为1-5 分。问卷计题目平均分,分数越高表明求职态度越积极。总量表的Cronbach α 系数为0.58。

1.2.6 主体规范 采用Vinokur和Caplan 编制的主体规范量表[12]。该量表共1 题,即“你最亲近的人(如家人、恋人、朋友等)是否急切希望你在未来几个月内应该找到工作?”,采用5 级评分,从“很不急切”到“很急切”依次计为1~5 分。为了增加问卷的信度,本研究增加一个条目,即“你最亲近的人(如家人、恋人、朋友等)对你找到一份好工作的期望有多高?”,采用5 级评分,由“期望很低”到“期望很高”,依次计为1~5 分。问卷计题目平均分,分数越高表明感受到的主体规范越强。总量表的Cronbachα 系数为0.58。

1.3 数据处理 采用SPSS 19.0 进行中介效应分析。

2 结果

2.1 求职行为及其预测变量的相关分析

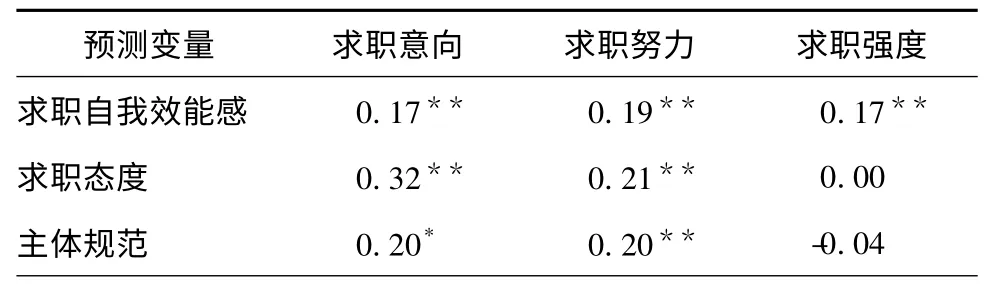

表1 求职行为及其预测变量的相关(r)

相关分析结果表明:①求职自我效能感、求职态度、主体规范与求职意向及求职努力呈显著正相关;②求职自我效能感与求职强度成显著正相关,求职态度和主体规范与求职强度相关不显著。

2.2 求职意向在预测变量与求职行为之间关系的中介效应分析 分别以求职努力和求职强度为因变量,采用分层回归分析的方法,考察控制了性别、专业、家庭经济水平、家庭居住地和平均绩点后,求职意向在预测变量与求职行为之间关系的中介效应。在加入回归方程之前,对性别、专业以及家庭居住地转换为虚拟变量,将他们作为控制变量纳入第一层方程中。中介效应分析结果见图2。

2.2.1 求职意向在预测变量与求职努力之间关系的中介效应分析 采用温忠麟中介效应分析方法[13],依次检验方程回归系数的显著性,结果表明:①检验以求职努力为因变量,以求职自我效能感、求职态度、主体规范为自变量的回归方程,3个预测变量均能显著预测求职努力(标准化回归系数分别为β=0.11,P=0.00;β=0.13,P=0.00;β=0.14,P=0.00);②检验以求职意向为因变量,以求职自我效能感、求职态度、主体规范为自变量的回归方程,求职态度和主体规范能显著预测求职意向(β=0.26,P=0.00;β=0.09,P=0.01),但求职自我效能感不能显著预测求职意向(标准化回归系数分别为β=0.05,P=0.17);③检验加入中介变量求职意向后,以求职努力为因变量,以求职态度、主体规范为自变量的回归方程。主体规范对求职努力的标准化回归系数由0.13 下降为0.10,但仍保持显著水平(P<0.01),说明求职意向是主体规范与求职努力部分中介变量。而求职态度对求职努力的标准化回归系数由0.14(P<0.01)变为0.04(P=0.29),说明求职意向是求职态度与求职努力的完全中介变量。

图2 求职意向为中介变量的分析结果

2.2.2 求职意向在预测变量与求职强度之间关系的中介效应分析 采用温忠麟中介效应分析方法[14],依次检验回归系数的显著性。由于求职态度和主体规范不能显著预测求职强度(标准化回归系数分别为β=0.06,P=0.10;β=-0.07,P=0.06),不满足中介效应检验的前提条件,因此不对其进行中介效应检验。此外,求职自我效能感与求职意向回归系数不显著(标准化回归系数分别为β=0.05,P=0.17),不符合中介效应检验前提。因此,求职意向对求职自我效能感、求职态度、主体规范与求职强度的中介效应不成立。

3 讨论

3.1 求职意向在自我效能感与求职行为间的中介效应不成立 本研究发现,自我效能感正向预测求职行为,但不能显著预测求职意向。因此,求职意向在自我效能感与求职行为之间不起中介作用。这与冯彩玲的研究结果一致[14],但与Wanber[4]和刘泽文[5]的研究不一致。这种研究结果的差异可能是由于自我效能感与个体及环境因素交互作用,从而对个体求职意愿和求职行为产生不同影响。从生态学的角度看,自我效能感受到两个因素的影响:①个体因素,即主观对自身能力的评价,当学生对自己求职能力评价越积极时,自我效能感越高,学生尝试求职的意愿就越强,反之,当学生对自己求职能力评价越消极时,自我效能感越低,学生则求职意愿降低。②环境因素,即客观环境压力,虽然学生自我效能感低,但受低家庭社会经济地位、严峻就业形势的影响,学生不得不积极求职。相反,虽然,学生自我效能感高,但受乐观的就业市场的影响,学生不需积极求职也能找到工作。因此,自我效能感与求职意向之间的关系,在复杂的个体和环境因素的作用下,变得更难预测。因此,未来研究必须考察自我效能感与其他变量之间的交互作用及其对个体求职意愿和求职行为的影响。

3.2 求职努力和求职强度与各影响因素之间的关系不同目前,很少学者同时用求职努力、求职强度作为求职行为的测量指标。Kanfer 对这两个变量进行了区分[15]。求职强度指进行具体求职行为的次数,反映具体某次求职行为的客观执行情况,如求职次数、时间、活动的总数。而求职努力是个体求职用的时间或精力,反映的是个体对求职行为情况的主观评价。Kanfer 在研究中也发现求职努力和求职强度与自变量之间存在不同的关系[15]。本研究用求职努力和求职强度,一个主观、一个客观变量作为求职行为的操作性定义。

本研究发现,中介效应检验中,当因变量为求职努力时,求职意向是求职态度与求职行为关系的完全中介变量,是主体规范和求职行为的部分中介变量,与国内学者研究一致[5];当因变量为求职强度时,求职意向在主体规范与求职强度之间、求职自我效能感与求职强度之间的中介作用不成立,这与Wanberg 的研究不一致[4]。造成这种差异的原因可能有两点:①从变量的测量方式看,求职努力用求职行为量表进行测量[11],条目都是主观等级评分。求职强度用的是求职强度量表测量[4],条目都是对行为的客观评价。而求职自我效能感、态度、主体规范和求职意向这些预测变量也是个体的主观评价。因此,用求职努力验证理论框架时效果更好。②从变量的影响因素看,由行为意向到行为的发生,容易受其他客观环境的影响。HeckHause 提出行为意向与行为之间的关系受到时间、机会、紧迫性等其他因素的调节[16]。求职过程中,职位的供求关系,激烈的就业竞争等都会影响毕业生的就业机会。虽然毕业生有很强的求职意向,但本专业在职业市场上的需求不多,最后她/他实际投简历或获得面试的机会可能不多,这就导致求职者的求职意向并没有转化为具体的投递简历或者面试的行为。然而,对自身投入努力的主观评价较少受外界环境限制,有高求职意愿的毕业生较可能主观感受自己投入了很大的努力找工作。这些因素导致求职意愿在各影响因素与求职努力之间的中介效应强于在各因素与求职强度间的效应。

3.3 主体规范与求职态度对求职行为的预测不存在显著差异 本研究发现,大学生主体规范对求职行为的正向预测度(β=0.14,P<0.001)与求职态度对求职行为的预测度(β=0.13,P<0.001)差异不大,这与计划行为理论的跨文化研究不太一致[5,7-10]。主体规范对于大学生求职行为的预测与求职态度没有差异,这说明现代大学生在求职的时候更多是受到自己对于求职的意义和价值的影响,但较少受到家庭的影响。大学生受到现代思想的影响较大,独立自主的愿望更为强烈,自身的愿望和价值对行为的激发作用会更大。另外一个方面,当代中国父母也会随着孩子的成长给予孩子更多的自主,给予孩子求职的压力也较小。未来研究要更进一步考察这种中国社会的变化在个体求职行为中的影响。

[1]Ajzen Icek.From intentions to actions:A TPB.In:Kuhl J,Beckmann J.Eds.Action control:From cognition to behavior[M].Berlin:Springer,1985:11-39

[2]Bandura A.Social foundations of thought and action:A social cognitive theory[M].Englewood Cliffs,NJ:Prentice-Hall,1986:391

[3]Ajzen Icek.The theory of planned behavior[J].Organ Behavior Human Decision Process,1991,50(6):179-211

[4]Wanberg C R.Job-search persistence during unemployment:A 10-wave longitudinal study[J].Journal of Applied Psychology,2005,90(3):411-430

[5]刘泽文,甄月桥.计划行为理论预测大学生求职行为的验证性研究[J].社会心理科学,2010,25(112):658-662

[6]冯彩玲,时勘,张丽华.高校毕业生求职行为的影响机制研究[J].心理科学,2011,34(1):181-184

[7]Van Hooft,E A J,Taris T W.Predictors of job-search behavior among employed and unemployed people[J].Personnel Psychology,2004,57:25-29

[8]Van Hooft,E A J,Born M P H,Taris T W,et al.The cross-cultural generalizability of the theory of planned behavior.A study on job seeking in the Neitherlands[J].Journal of Cross-Cultural Psychology,2006,37:127-135

[9]Van Hooft,E A J,De Jong,& Mireille.Predicting job seeking for temporary employment using the theory of planned behavior.The moderating role of individualism and collectivisim[J].Journal of Occupational and Organization Psychology,2009,82:295-316

[10]Song Z L.Action-State orientation and the theory of planned behavior:A study of job search in China[J].Jounal of Vocation Behavior,2006,68:490-503

[11]Blau G.Testing a two-dimensional measure of job-search behavior[J].Organizational Behavior & Human Decision Processes,1994,59(2):288-312

[12]Vinokur A,Caplan R D.Attitudes and social support:Determinants of job seeking behavior and well-being among the unemployed[J].Journal of Applied Social Psychology,1987,17(12):1007-10241

[13]温忠麟,张雷,侯泰杰,等.中介效应检验程序及应用[J].心理学报,2004,36(5):614-620

[14]冯彩玲.高校毕业生求职自我效能、求职期望求职意向与求职行为的关系[J].人力资源管理,2009,21(8):23-29

[15]Kanfer R,Wanber C R,Kantrowitz T M.Job-search and employment:A personality-motivational analysis and meta-analytic review[J].Journal of Applied Psychology,2001,86:837-855

[16]Heckhausen H,Kuhl J.From wishes to action:The dead ends and short cuts on the long way to action[J].The Max Planck Institute for Psychological Research,Munich,1990:136-137