大学生安全感与家庭环境因素的关系*

沈智豪 刘倩华 余俊毅 董嘉颖 谭非柳 江健宜 张雪琴

安全感指的是“一种从恐惧和焦虑中脱离出来的信心、安全和自由的感觉,特别是满足一个人现在(将来)各种需要的感觉”[1]。而根据马斯洛的需求层次理论,安全感的存在与否及程度影响一个人下一阶段的需求及发展,大学生群体,正处于正式进入社会人际关系网的时期,徐礼平等人的研究表明医学生安全感水平影响其择业效能感[2],安全感的缺失将阻碍大学生的人际、职业发展。

随着经济的迅速发展,现代社会已经进入竞争的时代,为了适应高强度讲效率的大环境,相当多家长在家庭教育里更注重对子女的知识、技能的培养,而对子女情感需求和对家庭氛围的关注则相对缺乏。子女在缺少舒适感、安全感和亲密感的成长环境下,对他人的亲密倾向和信任程度大幅降低,这种人际关系中的可依恋度的减少正是导致安全感减少的重要原因之一。

作为安全感形成的重要影响因素之一,家庭环境既包括家庭的结构、氛围,也包括家庭成员之间的支持程度、成员自主独立性、自尊性、家庭规则、道德宗教观等,家庭情况与安全感的形成存在千丝万缕的联系。本研究旨在了解家庭环境与大学生安全感的关系,促进社会和家长对大学生安全感需要的关注,为家庭教育与人才培养提供理论参考依据。

1 对象与方法

1.1 对象 随机向广东、湖南、湖北、陕西、广西省及北京市6 地15 所大学共950名大学生派发问卷,收回819份,其中有效问卷634份(77.4%)。导致未回收和问卷无效的主要原因是由于问卷的题目比较多,被试填写模糊、不完整。被试年龄范围为18~25岁(以19~22岁为主),根据原国家教委.普通高等学校本科专业目录中关于文理科的分类标准[3],将专业为哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学的大学生归为文科类,专业为理学、工学、农学、医学的大学生归为理科类。文科生共324名,理科生310名。本研究所调查的学生覆盖面较大,数据有效性经过严格筛选,所有数据的代表性和真实性具有保障,为本研究提供了严谨科学的基础。

1.2 方法

1.2.1 大学生一般情况调查 采用自编问卷,调查内容包括年龄、性别、专业、是否是独生子女、家庭类型(单亲家庭、双亲家庭)。

1.2.2 家庭环境量表中文版(FES-CV)为费立鹏等在R H Moss 编制的家庭环境量表(FES)基础上修订的。包括10个分量表,共90个是非题,分别评价10个不同的家庭社会和环境特征:亲密度、情感表达、矛盾性、独立性、成功性、知识性、娱乐性、道德宗教观、组织性、控制性,各分量表有不同计分方式及划分标准,分为低分、中等和高分,得分越高,该因子在家庭环境中的影响越强。此修订版本10个分量表的重测信度在0.55~0.92,内部一致性除独立性、道德宗教观和情感表达A 值偏低外,其他分量表在0.35~0.75[4]。

1.2.3 安全感量表(SQ)为安莉娟及丛中编制的[5]共包含16个项目,分为两个因子:人际安全感因子和确定控制感因子,采用5 级评分制,分数越高表示安全感程度越好。该量表人际安全感因子与确定控制感因子与总量表得分之间的相关为0.1857和0.1870,同质信度为0.857,3 周重测信度为0.870。

1.3 统计处理 对调查回收的问卷使用SPSS 17.0 的描述统计、t 检验、相关分析、多元线性回归模型等统计方法进行统计分析,P<0.05 为有统计学意义。

2 结果

2.1 大学生安全感状况 见表1。大学生安全感处于中等偏上水平(单个项目平均值>3)。

2.2 不同人口学特征大学生安全感得分比较 对不同人口学特征的大学生的安全感做进一步对比,见表2。发现理科学生在安全感总分和人际安全感因子得分低于文科生(P<0.05)。

2.3 控制性别变量,以家庭类型为自变量,分别以总安全感和人际安全感、确定控制感因子为因变量作差异性分析 见表3。单亲家庭男大学生确定控制感得分高于非单亲家庭得分且差异具有统计学意义(P<0.05),说明单亲家庭的男大学生对未来的确定控制感优于非单亲家庭的男大学生。

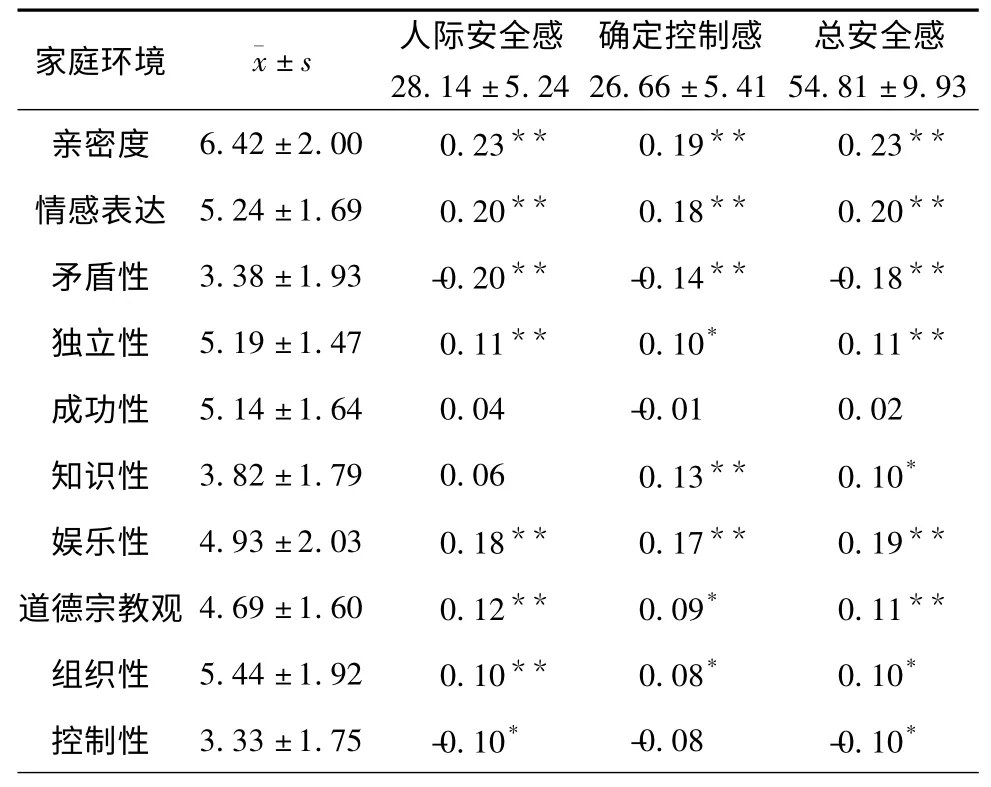

2.4 家庭环境与大学生安全感相关分析 见表4。

表2 不同人口学特征大学生安全感得分比较(±s)

表2 不同人口学特征大学生安全感得分比较(±s)

注:* P<0.05,**P<0.01,下同

由表4 可知,除成功性因子外,家庭环境其余各因子均与大学生安全感相关。家庭环境亲密度、情感表达、独立性、娱乐性、道德宗教观、组织性分别与总安全感以及人际安全感、确定控制感这两个因子均呈正相关(P<0.01),家庭环境知识性与总安全感和确定控制感因子呈正相关(P<0.05);矛盾性与总安全感及人际安全感、确定控制感因子呈负相关(P<0.01);家庭环境控制性与总安全感和人际安全感因子呈负相关(P<0.01)。说明家庭环境对于大学生安全感有显著的影响,家庭矛盾越多的大学生越缺乏安全感。

表3 相同性别单亲家庭组与非单亲家庭组安全感量得分比较(±s)

表3 相同性别单亲家庭组与非单亲家庭组安全感量得分比较(±s)

表4 大学生安全感量表与家庭环境量表得分相关(r)

2.5 家庭环境对大学生安全感影响的多元回归分析 分别以人际安全感因子得分、确定控制感因子得分和安全感总分为因变量,以家庭环境因子为自变量进行逐步回归分析,变量选入和剔除的标准为0.05。见表5。

表5 家庭环境对大学生安全感的多元回归分析

由表5 可知,家庭环境的10个因子中,亲密度、娱乐性、矛盾性、情感表达依次进入人际安全感回归方程;亲密度、娱乐性、情感表达、知识性依次进入确定控制感回归方程;亲密度、娱乐性、情感表达、矛盾性依次进入总安全感回归方程。说明,家庭环境亲密度、娱乐性及情感表达均对于大学生安全感有较大影响,矛盾性对大学生人际安全感及总安全感影响较大,知识性则仅对大学生确定控制感有较大影响。

3 讨论

本研究结果表明,大学生的安全感普遍处于中等偏上水平。说明本研究所调查大学生总体来说信心较足,对环境舒适感、人际交往及自我确定感较高。

3.1 不同专业大学生安全感差异显著原因分析 大学文科生与理科生思维能力及行为方式存在差异性,本研究表明理科生在人际安全感因子得分及安全感总分上均低于文科生。个体及其家庭成员对于政治、社会、智力和文化活动的兴趣大小对于大学生的人际安全感具有直接影响,文科生与理科生在这方面的差异可能是导致其安全感不同的原因之一;另一方面文科生在学习过程中会更多运用到口头表达、书面表达方式,在大学课堂及实践当中获得更多的人际交往体验。而孟海英等认为理科生相对而言思维更具条理性,生活更讲究原则,面对现在丰富多彩的大学生活、社会择业的不良风气等现状,他们更可能感觉没有安全感[6]。

3.2 单亲家庭男大学生确定控制感优于非单亲家庭男大学生原因分析 本研究发现,单亲家庭男大学生在确定控制感上高于非单亲家庭男大学生。一方面,大学生在进入大学校园前,都经历了严格的层层筛选,那些在中小学心理问题较多的单亲学生一般难以通过这些筛选最终被排除在大学校园之外[7]。从社会学的角度来说,男性一般在家庭中承担更多的责任,单亲男大学生在经过父母离异(或其家庭发生重大变故)、大学入学筛选等后,意志受到一定的磨炼,在扮演家庭中重要角色的同时,其独立能力、应对压力能力以及对未来踏入社会的信心得以提升。另一个方面,大学生性别角色类型与安全感有关[8],蒋玉娜等人的研究发现非单亲家庭中性别角色未分化人数比例显著多于单亲家庭[9],张萍与毕重增对大学生性别角色(双性化、男性化、女性化、未分化)进行研究发现性别角色未分化的大学生安全感得分最低[8],非单亲家庭男大学生更有可能存在性别角色未分化情况,从而使其安全感尤其是确定控制感得分低于单亲家庭男大学生。

3.3 家庭环境与大学生安全感相关分析 家庭环境除成功性因子外其余各因子均与大学生安全感相关,由此看出即使大学生与家人相处的时间普遍逐渐减少,但家庭环境对于大学生的影响仍然深远。在一个家庭里,家庭成员之间相互帮助、支持、尊重、鼓励,直接表达情感,具有自尊、自信和自主性,经常参与社交、娱乐活动,重视伦理、道德、价值观的建立,具有明确的家庭活动及责任组织结构都有助于大学生整体安全感的建立。这样的家庭有序、和睦,其子女受到潜移默化的影响,其安全感需求也得到满足。

家庭成员之间若具有更多的公开发怒、攻击或其他引发家庭矛盾的表现,则会大大降低大学生安全感的获得。夫妻关系紧张时,常常心情烦躁,易发脾气,说话粗鲁,这样的行为使子女情绪也跟着紧张,从而妨碍子女正常情感的发展;父母不正常的关系(父母关系不和睦、父母离婚)易使子女形成不安全感、残缺感,因而敏感多疑,自卑,敌意,偏执,焦虑水平较高[10]。侯艳飞等的研究则指出受父母情感虐待的大学生成年后生活意义感、安全感较差,焦虑症状明显[11],提示我们注重减少家庭负性情感的表达。

受到中国古代习俗的影响,许多家长认为,一个家无规矩不成方圆,然而在家庭管理和子女培养上,家庭规矩和程式越严格,子女越可能以单一、拘谨和服从的态度去处理与父母的关系,久而久之便形成习惯,人际关系中受控制感较强,致使其在社会交往的过程中更多处于被动状态,结果可能导致其人际安全感的缺失。

多元回归结果表明,家庭成员之间的亲密程度、互相支持及帮助程度,参与社交及娱乐活动程度,家庭成员之间公开表达自己的情感,家庭矛盾的多少是影响大学生总体安全感最为重要的因素。

4 建 议

家长应注重子女性别角色分化的引导及培养,防止子女性别角色混乱的出现,从而导致安全感的缺失。

一个健康的家庭需要用爱来经营,家庭物质条件对于大学生来说可以补偿,但家庭成员之间的关心、爱护、扶持、尊重、适当的自由,矛盾及控制的减少有助于建立安全、有序、和睦的家庭环境。家庭成员之间应当感受和表达亲密,父母和子女应多参与社交及娱乐活动程度,父母在公开表达自己的情感,智慧的解决家庭矛盾方面应该成为子女的榜样,这样不仅可以提高子女的安全感,也有助于其未来正确处理家庭问题和其他人际关系问题。

高校可建立生活、学术等人际交往平台,引导大学生与他人交往,教师亦应更多关注那些沉默寡言、不善于人际交往的学生,同时注重大学生独立自主能力的培养,共同营造友好的相互交往环境。里多一些关心、支持、体谅;多一点沟通,少一点矛盾;多一点尊重,少一点控制,使大学生获得更多的安全感从而追求更多的自我实现。

[1]阿瑟·S·雷伯.心理学词典[M].上海:上海译文出版社,1996:765

[2]徐礼平,龙艺,王平.某市医学院校大学生心理安全感与择业效能相关性分析[J].现代预防医学,2012,39(14):3578-3582

[3]原国家教委.普通高等学校本科专业目录[Z],1993,7

[4]费立鹏,郑延平,邹定辉.家庭环境量表中文版(FES-CV)[J].中国心理卫生杂志,1993,7(增刊):93-98

[5]丛中,安莉娟.安全感量表的初步编制及信度、效度检验[J].中国心理卫生杂志,2004,18(2):97-99

[6]孟海英,王艳芝,冯超.大学生心理安全感相关因素分析[J].中国组织工程研究与临床康复,2007,11(39):7880-7883

[7]徐秀梅,刘磊,彭志珍,等.单亲大学生心理健康状况与家庭环境因素分析[J].中国民康医学,2011,23(13):1575-1595

[8]张萍,毕重增.大学生性别角色类型与安全感的关系[J].中国健康心理学杂志,2010,18(3):350-353

[9]蒋玉娜,李朝旭,常文文,等.单亲家庭及单亲家长性别对高中生性别角色定位的影响[J].中国健康心理学杂志,2007,15(6):544-546

[10]杨元花,谭凤娥.大学生安全感发展与家庭环境因素的相关研究[J].江西青年职业学院学报,2007,17(2):5-7

[11]侯艳飞,赵静波,杨雪岭.大学生被父母情感虐待与安全感、焦虑症状及生命意义感的关系[J].中国健康心理学杂志,2010,18(10):262-264