网络结构对资源分配的影响——网络交换论的复制研究

刘 军,赵 岩

(哈尔滨工程大学人文社会科学学院,黑龙江哈尔滨 150001)

一、理论的重复性检验

理论都应接受检验,社会学理论也不例外。在社会学研究中,实证主义借用自然科学的方法来建构理论,诠释主义主张对现象进行解释性理解和因果性说明,两者虽有分歧,但都重视理论的相对普适性。理论是由多个命题或陈述构成的,“一个陈述的意义是由它能够被证实的方法确定的,而它的被证实在于它被经验观察所检验”(艾耶尔,1985:56)。实证主义倡导理论的实证性,反对形而上的思辨和不可证实的理论,以此来为科学划界。至于是通过“证实”还是“证伪”来检验理论,在科学哲学发展中几经纷争。逻辑实证主义把经验作为知识的源泉,以“证实”的方式来检验理论。由于人类无法穷尽所有的经验,所以“证实”标准被“确证”(confirmation)取代,即经验不再承担“证实”理论的任务,而是被用来不断提高理论的确证度。波普尔直接用“证伪”来回应逻辑实证主义的“证实”。证伪不是检验理论科学性的手段,而是理论之所以科学的基本属性。只有理论具有了可证伪性(可检验性),理论才可能是科学的。面对波普尔的挑战,迪昂—奎因命题以“如果有足够的想象力,便可以通过适当调整一个理论所置身的背景知识,使该理论永不被‘反驳’(不论该理论是由一个命题构成的,还是由许多命题的有限合取构成的)”来回应“独断证伪主义”(拉卡托斯,1986:133)。“确证或者否证(disconfirmation)是相当复杂的事情,不仅仅是从一个被检验的假说中导出正面或者负面的例证。”(罗森堡,2004:149)实际上,理论是以整体的形式接受检验的,若检验只针对理论的一部分并以经验事实否定之,这并不能作为推翻整体理论的依据,因为存在着不能通过实际的观察证据充分证明的理论(史密斯,2006:532)。作为波普尔的承继者,拉卡托斯用包含理论内核与保护带的“研究纲领”回应迪昂—奎因命题。拉卡托斯指出,并没有单个反例证伪或者判决性检验这么简单的事情,理论的发展和科学的进步依赖于“精致”的证伪主义,即提出一套比过去的理论包含更多经验内容的新理论(张杨,2007)。“一个理论上进步的理论系列也是经验上的进步”(拉卡托斯,1986:47)。因此,理论很难被单个经验证伪。正如拉氏所言,不同理论之间最大的区别就在于理论内核有别。基于理论内核可以构建许多模型,模型成立的条件可视为理论内核的保护带。保护带的构建是理论“正面启发”的结果,这是理论发展的内驱力。理论通过机制实现解释(Hedstrom—&Ylikoski,2010:49—67)。“反例”对理论提出挑战乃是正常之事,拉氏将其视为“反面启发”。首先迎接挑战的是保护带,它“必须在检验中首当其冲,调整、再调整,甚至全部被替换,以保卫因而硬化了的内核。这一切如果导致了进步的问题转换,那么一个研究纲领就是成功的;如果导致了退化的问题转换,它就是失败的”(拉卡托斯,1986:67)。拉式将“失败的理论内核”描述为“如果纲领不能再预见新颖的事实,可能就必须放弃其硬核……它是可以溃败的”,认为是“逻辑的和经验的原因”可导致内核的溃败。

重复性研究是检验社会科学理论的另外一种手段,它主要出现在人类学、经济学等领域,尽管数量较少。有学者认为,定量分析的重复性研究,就是“利用某项研究的数据和估算相关模型所用的计算机程序代码,对该项研究的全过程进行再现,实现校验和拓展该项研究的目的。……这里所提及的校验(verification),指的是基于同样数据和同样模型的估算结果比较检验;这里提及的拓展(extension),则是基于相同数据,用不同模型,或者基于同样模型对不同数据或某一个假说进行检验”(陈云松、吴晓刚,2012)。该文还论述了重复性研究的必要性和可能性。例如,社会科学研究应该透明;定量分析的“简化性”特征要求研究过程接受校验;统计结果可被校验等。该文认为重复性研究的对象是数据或模型或假说,我们则认为数据、模型背后的理论才应该是重复性检验的对象。我们虽然可以用多个模型、数据或命题表达理论,但这些并不是理论本身。理论的定义有多种,我们认为,理论是由相互关联、逻辑自洽、蕴含着解释机制的多个假说性命题构成的命题系统,用它可解释、预测现象。所谓检验理论,实质是检验其解释机制,而解释机制是用概念和模型操作化的。所以,对模型、数据的检验只是检验理论的手段,但不是对理论的检验。

如果说重复性研究分为校验和拓展两个层次,那么后者更能推进知识的增长。但是,无论是基于相同数据用不同模型,还是基于同样模型对不同数据进行检验,都有一定的问题。因为,在解释性研究中,在数据收集之前必须有研究设计,而研究设计又离不开理论模型,所以,数据“负载”理论。“理论模型”先于“数据”,特别是对于调查研究来说,数据收集之前要有一定的研究假设。其他学者也可以使用同样的数据作同样的模型分析,这是复制,也可以为其他主题的研究。

在理论内核和边界条件的共同作用下,可以涌现出结果。重复性研究通过检验结果是否出现从而实现检验理论的目的。重复性研究可分为两类。如果研究结果印证了理论,可称之为校验型复制研究。如果研究结果与理论预测有别,则要通过拓展理论的边界条件将反例消化,“把每一个新的困难都变成了他们纲领的新胜利”(拉卡托斯,1986:67)。可称此类研究为拓展型复制研究。理论的边界条件可以包含时间、地点、结构、关系、能动者等诸多因素。拓展性复制研究能够更好地证明理论的普适性。例如,牛顿本人并未提出运动三大定律的边界条件,直到爱因斯坦提出相对论后,人们才意识到牛顿的运动定律是以“宏观低速”为边界条件。但牛顿的三大定律并没有被爱因斯坦的相对论推翻而弃之不用,反而为其理论内核增加了保护带。对于一种社会心理学理论——网络交换论(Willer,1999)来说,有学者在美国和波兰针对该理论进行过复制实验,结果支持了网络交换论(Willer&Szmatka,1993:37—81),这表明,改变“国别”这个边界条件并没有推翻这个理论,却增加了该理论的保护带。

保护带的扩充使得理论在其边界条件下的普适性也随之提高,社会学理论的普适性也同样如此。网络交换论的内核是“理性人”假设、两条原理和两个法则,边界条件是网络结构、行动者的同质性等(参见下文)。本文尝试基于中国情景对该理论进行重复性检验,验证其解释力并有所发现。

二、网络交换论的复制研究

“自社会科学出现以来,理论的一个核心任务是如何将人类活动同其据以发生的社会结构联系起来”(Willer,1999:2),很多学者从不同角度对该任务进行阐述。但有的研究过于关注行动者维度而忽视了结构,有的研究又只见结构不见人。这种二元对立的思维方式已不足以描述和解释快速变化的新世界。网络交换论的出现则在行动者和结构之间搭起了“桥梁”。

(一)网络交换论的原理

网络交换论是解释并预测嵌入在关系网络中的权力分配的理论,“理性人”是该理论的基本假设。面对由个体、关系、结构三个层次构成的社会,网络交换论基于马克思和韦伯对结构化洞见的论述,以形式化为手段描述、解释网络结构与资源分配之间的关系,并主要根据结构预测人类行为(Willer,1999:5)。

网络交换论基于“建模程序”(modeling procedure),建构一个包括诸如偏好、信念、决策等行动者的内部特性,以及诸如社会关系、结构条件等行动者外部特性的模型。其中,最基本的要素是“裁量”或“影响”(sanction)。裁量是由行动者A发出,被行动者B接受,并改变B偏好状态(preference state)的社会行动。A和B可以相互发出积极的或消极的裁量,因而二者之间可以有如下四种关系:交换关系(A和B相互发出积极裁量)、冲突关系(A和B相互发出消极裁量)、强制关系(A发出消极裁量,B反馈积极裁量)、共享关系(A、B就一定资源的分配进行协商)。见图1。行动者包括意义系统(偏好、信念、决策)和资源。

图1 裁量与四类社会关系示意图(刘军,David Willer,Pamela Emanuelson:2011)

除了“理性人”假设外,网络交换论有两个基本原理。原理1:所有行动者的行动都是为了使他们所期望的偏好状态改变最大。原理2:在完全信息条件下,两个行动者在拒抗(resistance)相等的点上达成共识(刘军、Willer、Emanuelson,2011)。

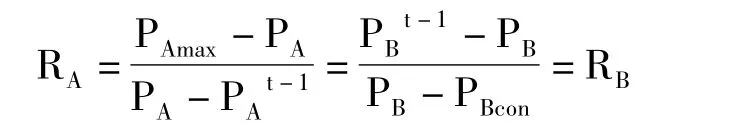

网络交换论认为,关系是结构的属性,而非个体的属性。因此,其所描述的“关系”是结构性关系。但结构和关系并非一一对应。以B-A-C这个2-支网结构(B与A相连,A与C相连,但是B与C不联络)为例,如果赋予结构中的行动者以不同的交换条件,会表现出3种不同的关系结构即排他式结构、内含式结构、虚无式结构。结构中的行动者之间的交换在什么条件下实现,可以由拒抗等式计算出。拒抗表达式为:

其中,PAmax是A的最大收益;PAcon是A在未与其他行动者达成共识(对抗)时的收益;(PAmax-PA)是A的激励收益;(PA-PAcon)是A的保底收益;RA是A的拒抗指数(刘军、Willer、Emanuelson,2011)。

如果A只能同B或C之一交换,不能与二者都交换,而B或C想获益则必须与A完成交换,这就是排他式结构。在排他式关系中,核心位置A不被排除在交换之外,而边缘位置B、C中的一方必然被排除在交换外,所以A在交换中拥有权力。“权力来自于排他”,这是网络交换论的核心观点,排他式结构是强权结构。用拒抗等式描述则为:令在A-B之间有24点资源协商分配,A-C之间也如此。如果A在t时刻同C商谈失败,未能取得比在(t-1)时刻同B协商时更好的收益,则PACcon=PAt-1。如果在(t-1)时刻B同A协商达成了共识,其拒抗等式为:

如果 PAmax=23,PBcon=0;PAt-1=12,PBt-1=1;令A与B、C可反复协商(迭代),最终可预测PAmax=23,PBcon=1。这是理论上的预测值。现实交换中是否如此,有待检验。

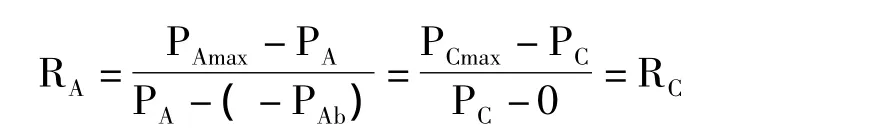

如果核心位置A必须同边缘位置B、C都完成交换才能获利,这就是点A上的内含式(inclusion)结构。如果A的第二次交换未能完成,A也将失去第一次交换时的获利。因此,此时的边缘位置比A有权力,权力向边缘位置转移。

根据拒抗等式,由于A的第一次交换(同B交换)不涉及排除,因而内涵式结构对交换不起作用,双方平等交换,即PAb=PBa=12,如果A的第二次交换未完成,A就会失去同B交换获得的收益,即PAcon=-PAb。因此,内含式结构只对第二次交换起作用,其拒抗等式为:

如果 PAmax=23,PCmax=23,-PAb=-12,解方程得到:PA=9.72,PC=14.28。

如果A可以与B或C之一交换,也可以同他们都交换,而B或C想获益也必须同A完成交换,这就是虚无式(null)结构。基于原理1,核心者A会选择同B和C都进行交换来获利。又因为不涉及边缘位置被排除,因此虚无式结构中A-B、A-C均是等权关系。利用拒抗等式计算出:PA=24,PB=PC=12。

上述资源分配是根据理论预测出来的,下面对这些结果进行实验检验。

(二)三种结构效应的复制研究

1.实验设计实验在某高校社会学实验室进行。

首先设计三种结构类型的实验说明书,具体说明网络结构的类型及实验过程。被试是大一、大二的本科生。每种结构类型招募16组被试(3人/组),其中文、理科专业背景的被试者各8组,每组被试做3轮实验,取3轮实验结果的均值作为1个数据点进行统计分析,共得16个数据点。每2组被试同时进行实验,第一组的三个位置标签分别是B1,A1,C1,第二组的三个位置标签分别是B2,A2,C2。实验前,6名被试抽签决定各自的组别和首轮实验位置。每一轮实验结束后两组间的被试进行轮换。实验位置及轮换按照B1→A1→C1→B2→A2→C2→B1进行,被试知道自己在结构中的位置和所在的组别。本研究选择QQ软件中的“聊天群”作为实验平台,被试之间的协商都在其所在组的聊天群中进行。为保证实验过程中信息全公开,严禁被试之间私聊。被试按照实验说明书的要求与同组的其他被试协商资源的分配。排他式结构的实验耗时10分钟,内含式和虚无式结构用12分钟完成。如果在规定时间内,被试之间未就资源分配达成共识,则双方都一无所获。实验开始前告知被试其实验酬劳与实验中的收益呈比例。

2.实验结果

(1)排他式结构中核心位置的权力受抑制。在排他式关联中,边缘位置B、C中的一个始终被排除在交换外。为表述方便,我们将与A达成协议的一方都称为边缘位置。表1给出了核心位置和边缘位置的获利及其与理论值之差的检验结果。可见,核心位置A的收益与理论预测的最大值23是有差异显著的。不过,核心位置的收益为16.79,依然高于边缘位置,即依然拥有强权。核心位置A的获利虽然未达到最大,但是仍然显著大于等权情形下的收益值12。这个实验结果大致支持了网络交换论的核心命题:排他式结构产生权力,尽管未达到理论上的最大值。

表1 排他式结构实验结果与理论值之比较

(2)内含式的弱权结构得到证实。在内含式关系中,核心位置A需要先后同两个边缘位置都达成协议才能获利。显然,后与A达成协议的一方(以下称“A次选”)在协商中处于有利位置。内含式关联实验共做15组。实验结果表明,位置A第2次交换的收益值同理论预测值无显著差异(p=0.249)(如表2所示)。可见,核心位置A在进行第二次交换时,权力降低。当然,从总体来看,A的总获利(¯XA=18.80)还是最多。

表2 内含式结构实验结果与理论值之比较

(3)等权的虚无式结构得到证实。在虚无式关系中,核心位置A若想获益,则可以选择和B、C中任一方达成协议,或同B、C都达成协议。所以,A-B、A-C之间的交换不存在排除的问题,该结构因而是等权的。

表3 虚无式结构实验结果与理论值之比较

表3说明,核心位置A和两个边缘位置的收益都同各自的理论预测值无显著差异,虚无式结构中的A-B、A-C是等权关系的理论假设得到了确证。

三、结论与讨论

网络交换论的核心命题是权力来自排他结构,该命题已被美国和波兰的实验结果所确证。在同样的实验条件下,如果该理论在不同的背景中都得到一定程度的确证,说明它的确具有普适性。对网络交换论的三种基本的2—支网结构的复制研究表明,内含式与虚无式结构的实验结果验证了理论推断,排他式结构的核心位置的获益小于理论推断的最大值,但多于边缘位置的收益。这基本上证实了网络交换论的核心命题,提高了该理论的确证度。不过,实验结果表现出一定的变化,有“非理性”的一面。

网络交换论以“理性人”为前提假设,认为个体间的交换是策略理性选择的结果。亚当·斯密将理性人的特征归纳为自利和理性。“自利”是西方人的保护私有财产的传统,“理性”则可溯源到古希腊哲学对人类知识的彰显。不过,“理性”指的是逻辑思维下的批判思考和问题解决,原本不包含“追求利益”和“经济计算”之意。“理性”的“追求利益”之意出现在韦伯对“理性”的界定上,尤其是诸多形式合理性的现实表现,如法律规范、科层制度都指向了经济生产。不过,在现实世界中,个体的策略理性行为又受习俗、制度、社会结构、社会关系等因素的制约。因此,理论上预测的排他式结构核心位置的获利为23很少能够达到,这一点在中国的实验结果中更加明显。

中国的传统社会以家庭伦理为导向,呈现出“差序格局”的社会结构,很难找到属于某个人的私有财产,因为财产是代代相传的。即便在当下的现代中国社会中,关系式的思维方式仍然存在。这种背景下的“理性人”在交换时不完全偏重“经济因素”。所以,“理性人”概念在不同的情境中有不同的解读。西方社会中的“理性人”偏重对财产的计算和追求,做完一单生意后可以互不相识;中国的“理性人”更看重情感交流,除了做买卖,还可以交朋友,就算买卖不成,还要仁义在。这样的交往特点在我们的实验中也表现出来。被试虽然就资源的分配进行协商,但非经济因素也往往被打包进来。例如,当边缘位置对核心位置给出的报价或聊天态度难以接受时,他会选择“宁为玉碎不为瓦全”;如果交换的过程很愉快,核心位置会多让渡出1、2点资源,因为“礼尚往来更重要,不差那点”。在全部48轮排他式交换中,只有3轮实验的结果和理论推导值完全一致。因为这个报价在边缘位置看来是“不合理”的,这可以在某一轮次交换的对话中感受到。面对A给出的“21-3”这个有利于A的报价,B说:“那要是我们都不能接受的话,三方都将一无所获啊……留着资源对谁都没意义,是吧……你(A)必须给个合理的报价啊,否则太难接受了。”B要求的“合理报价”是差距相对较小的分配结果。要注意的是,这是在排他式实验中的结果,排他式实验的理论预测值就是核心者占有大多数资源,边缘者就是处于弱势地位。但是,B对“21-3”这样的结果居然不接受,这表明一定有一些有别于排他式结构的因素影响着B的决策,诸如“追求公平”、“个人的社会价值取向”等。

在虚无式结构的实验中也表现出有异于国外的结果。通常情况下,虚无式结构中B-A-C的理论上的交换结果是12-24-12。然而在48轮实验中,有6轮出现16-16-16均分的结果,有2轮出现15-17-16近似均分的结果。这8轮实验结果与“常规”的结果不同,这表明A-B、A-C交换不独立,而是作为B-A-C交换整体的一部分存在的,结果是三者均分,而非二者均分。我们认为,在信息完备条件下,常规的实验结果来自被试坚持的策略理性,遵循分析式思维的结果,而我们的实验发现的三者均分现象是因为被试遵循综合式的思维。对交换过程的话语分析可表明这一点。多数三者均分是在边缘位置的促动下实现的。即便A不想均分,边缘位置的B或C也会力劝,B或C会说出一些理由拒绝A提出的资源分配方案。例如,“我只求在自己的领域不被剥削,没有扩张的意思”、“抱歉,24*2/3=16,我只是一个平均值,没有多要,保底止损”、“(这样的结果使)每个人的利益最大化”等。经过这样的沟通,分配结果走向三者均分。也就是说,边缘位置往往是在整体综合的系统中考虑交换的结果,并非独立地与核心位置平等交换,这显然是基于综合式思维带来的决策结果,尤其是包括中国人在内的东亚人的思维方式,即注重关系性、情景性和互赖性(Nisbett,2003:89-90)。

本研究还有一些问题需要讨论。首先是实验工具。Willer教授最早采用“面对面”(face-toface)的实验设计,在被试之间设置隔板阻断交流,后期自主开发了“ExNet”实验平台系统。该系统以互联网为平台,设计、构建、运行陌生人之间的网络交换实验。不同结构位置的被试之间在电脑上进行协商报价,整个实验过程都没有语言或文字的交流。本研究选择QQ聊天软件作为实验工具,其劣势在于数据的整理费时费力,但它除了可实现ExNet的所有功能之外,还有一个优势,即被试之间的报价还价“聊天”记录可用于分析其交易心理和逻辑。虽然被试之间的在线交谈可能影响实验结果,但这恰恰可以反映被试的决策心理。因此,这种研究方式或许更能够满足我们的研究需要。

本实验模拟了陌生人之间的资源交换,并且预设信息完备。如果改变实验条件(如加入“关系”要素、允许弱权者联盟、信息不完备等),实验结果一定会有其他表现。这些需要学者作进一步研究。

[1]艾耶尔.哲学中的变革[M].上海:上海译文出版社,1985.

[2]陈云松,吴晓刚.走向开源的社会学:定量分析中的重复性研究[J].社会,2012(2).

[3]拉卡托斯.科学研究纲领方法论[M].上海:上海译文出版社,1986.

[4]刘军,David Willer,Pamela Emanuelson.网络结构与权力分配:要素论的解释[J].社会学研究,2011(2).

[5]罗森堡.科学哲学:当代进阶教程[M].上海:上海科技教育出版社,2004.

[6]史密斯.科学哲学指南[M].成素梅,殷杰,译.上海:上海科技教育出版社,2006.

[7]汪丁丁.理性选择与道德判断——第三种文化的视角[J].社会学研究,2004(4).

[8]张杨.证伪在社会科学中可能么?[J].社会学研究,2007(3).

[9]Hedstrom,Peter& Petri,Ylikoski,Causal Mechanism in the Social Sciences[J].Annual Review of Sociology,2010,36.

[10]Nisbett,Richard.The Geography of Thought:How Asians and Westerners Think Differently…and Why[M].New York:Free Press,2013.

[11]Willer,David.Network Exchange Theory[M].Westport,CT:Praeger,1999.

[12]Willer,David &Jacek,Szmatka.Cross-National Experimental Investigations of the Generality of the Theory and the Autonomy of Social Structure[J].Advances in Group Process,1993.