草体与草书的相关阐释

高兴全

“草”在古文字中写作“艸”,像春天的小草。小草的特征多表现为杂乱无章的形态,因此我们将有粗糙特征的事或物称之为“草”。在文字中最早使用“草”来形容,主要表现为书写潦草。随着时代的变化以及文字本身去繁趋简的演变规律,这种潦草的书写逐渐趋向规范化,因此形成了与篆书、隶书并行的一种字体——草书。

一、草体的阐释

其实不论在文字学中还是在书法中,草体与草书是两个不同的概念。从广义上来讲,但凡一切写得比较潦草的文字,我们都可以称作草体;而草书却是一个狭义的概念,他有自己比较规范的用笔、形体以及章法等。

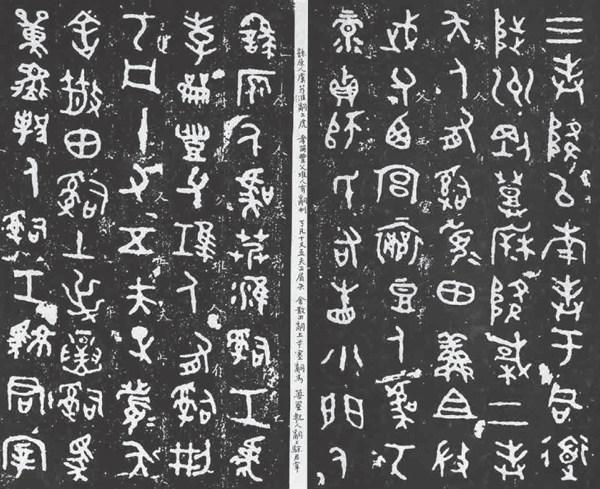

我们目前所能见到最早的文字,可以追溯到上古前文字时期,而有系统的文字可以上追到商代甲骨文。早在三代时期,文字的使用并不广泛。甲骨文则可以理解为商代贵族的档案,有专门从事此业者。到周代,文字主要刻在青铜器之上,多用于歌功颂德。青铜器铭文在裘锡圭先生看来,多代表着正体。那么正体之外,肯定会有相应的俗体,俗体是文字发展演变过程中一个重要的动力。俗体的原动力则是文字快速书写过程中所产生的,当文字书写趋于快速时,对文字的形体、点画必然有所改变,这种书写时表现出潦草形态的文字,我们可称之为草写或者草体。在没有狭义的草书形成之前,草体伴随着整个文字的发展过程。尤其是到了春秋战国时期,“言语异声,文字异形”。同时文字的使用范围也越来越大,书契甲骨和浇铸铭文的办法太繁琐,因此产生大量的手写。而各国文字对宗周文字都表现出一种反叛,这种反叛则是对宗周文字正体的快速书写或有意改变形体所产生的结果。从先秦实物来看,早在西周末年即有类似的草体刻于青铜之上,如《散氏盘》,被称之为草篆。除此之外,到了春秋战国时期“礼崩乐坏”,各路诸侯自立为王,不再受统治于周王室。由于文字大量使用,所以文字的载体也逐渐多了起来,书写时也不那么规范了,用途也较为广泛,已不再那么庄严。在出土实物文献中可以看到,除了部分青铜铭文之外还有大量的朱书墨迹以及其他形式的书写比较快的文字。如《包山楚简》《云梦睡虎地秦简》《侯马盟书》《青川木牍》等,都可以理解为先秦时期的草体。而至秦始皇统一六国之后,秦始皇颁布“书同文”的政令,以秦小篆为官方使用的正体。除此之外,在民间以及生活中常用的一种字体由于草写而形成俗体,这种俗体为草书的形成以及隶书的形成奠定了基础。秦亡汉兴,隶书逐渐代替了小篆,而此时作为草体书写文字也逐渐与隶书产生分歧,最终形成草书和隶书两种不同的字体。

二、草書的发生与脉络

至于草书,在秦书八体中并未提及,甚至在《尉律》中还仅有八体,由此可知草书真正意义的形成是在隶书之后,在《说文解字》中讲到:“汉兴有草书。”却没有确切的时代。草书的真正形成是在汉代,草书的萌芽产生于先秦,从先秦时的草写产生俗体开始,文字便一直向快速书写以及去繁从简的轨迹发展。早在泰国文字俗体演变为隶书的过程中,就出现了一些跟后来草书相同或相似的草率的写法。甚至在古隶简牍中,也有些写法跟后来的草书相同的偏旁。此时期的文字虽然写得比较草率,但是从构字原理上,依然保持着古隶的面貌,因此不能将这部分简牍看作严格意义上的草书,或许只能看作萌芽期或俗体。从出土的文献以及书写风格的对比上,裘锡圭先生《文字学概要》中将草书的形成大致定在至迟不会晚于元、成之际,很可能在宣、元时代已经形成。

我们知道了草书的萌芽及形成年代,那么,从目前我们所能见到的草书形态、风格来看,可以将草书分为章草和今草,今草又有大草和小草之别。汉代尚未有“章草”这个名称,晋朝形成了更为简单的今草之后,书家才将汉朝相传的旧体草书称之为章草,用以区别。关于章草的命名有几种传说,常听到的一是因产生于汉章帝时,所以称之为章草;或因这种字体被用来上呈奏章所用,称之为章草;再或者因为史游写《急就章》而得其名。这些无疑有些牵强附会,章有条理、规章、法则的意义。章草的书法特点,隶意较浓,尚未完全脱离隶书的味道,以单字为主,在最后往往会出现隶书中的燕尾。这主要源于章草与隶书共以古隶为基准,隶意较浓,所以在学习章草的时候应以篆隶为基础向章草学习,而不能从今草向章草去反推。对于章草的发展直至元明时期有些进步,如邓文原、宋克曾用章草书写《急就章》。汉代时草书逐渐走向规范化、正统化,此时期擅长草书者有张芝等人。草书曾在一些区域风靡一时,如陇西一带对草书如痴如醉。而对这种现象,士大夫阶级的赵壹虽然在所著《非草书》中批判这种社会现象,但同时也反应出当时草书风靡的程度。后来,经过三国至两晋,草书逐渐趋向完善并逐渐转变,即章草向今草的转变。如被誉为天下第一帖的陆机《平复帖》,正是这时期过渡的作品。除此之外,我们所能见到的《楼兰残纸》的书法面貌,也足可以证明这一点。在这个转变中王羲之起着关键的作用,王羲之的一些书迹中也能看到隶意。此时期的草书形式多变,整体以草书单字为主,偶尔出现一两个字的钩连,如王羲之《远宦帖》《初月帖》均表现出这种特征。

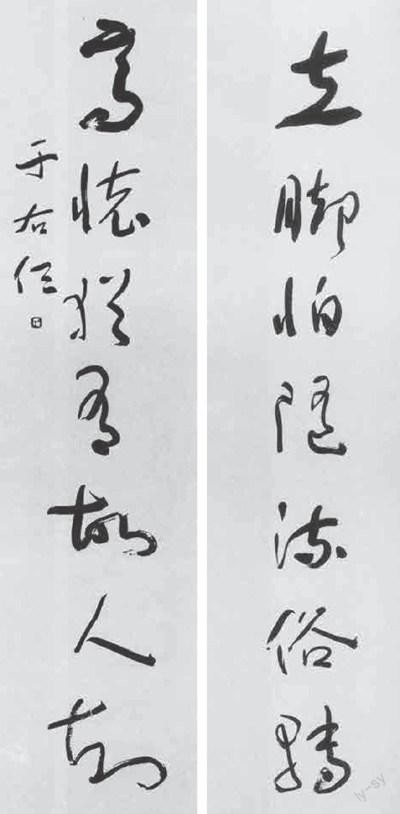

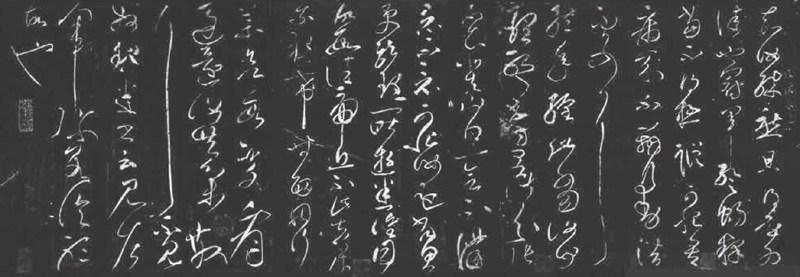

继而,草书发展至唐代是一个高峰,这一时期也是大草(有些书家将大草与狂草区别开来)的定型期。当然,唐代小草和大草并行,小草的风格面貌基本延续王羲之,代表作品有孙过庭《书谱》、贺知章《孝经》等。这一时期的大草以张旭和怀素为核心,对于张旭,在《饮中八仙歌》是这样描写的:“张旭三杯草圣传,脱帽露项王公前,挥毫落纸如云烟”。张旭嗜酒,酒过三巡,挥毫泼墨,将草书发挥得淋漓尽致。相传他因观公孙大娘舞剑器,书技大增,《古诗四帖》传说出自于他手,刻石作品《肚痛帖》也流传于世。与张旭齐名的是一位僧人怀素,唐朝有两位名叫怀素的僧人,另一位是修律宗的高僧,与这位怀素并非一人。怀素喜欢以蕉叶为纸,善大草,作品有《自叙帖》《食鱼帖》和小草《千字文》。草书自唐以后,宋元明清亦不乏善草书者。后世以草书立名者如黄庭坚、邓文原、杨维桢、祝允明、张瑞图、王铎、傅山等辈。甚至近世亦不乏草书者,如毛泽东主席。另外,于右任先生曾试将草书标准化,编著有《标准草书》,对草书的发展有着一定的积极作用。

在各种字体中,唯有草书将书法的笔势、情调以及作者的性情发挥得淋漓尽致,草书代表了中国书法的艺术精神。

三、草书的演变与书写

草书起源于先秦的草体,脱胎于草篆向古隶演变的过程,形成于汉。从形体上看,草书与篆隶属于不同的体系。章草脱胎于篆隶,对他们的用笔、形体的变革主要表现为,一是去省笔画、合并笔画,保存原字的轮廓,以点画代替字形的一部分;二是省去字形的一部分;三是改变笔法。由于草书书写时的速度快,因此很自然就改变了隶书中部分笔法和形体,最终形成自己独立的笔法、形体体系。对于从篆书到古隶再到章草的演变过程是一个十分复杂的过程。今草的形体主要源于两点:首先,字形多因袭章草;其次,今草的形成时间与楷书形成的时间大致相同,因此,今草的一些笔法与楷书的笔法有些相通之处,形体多取于章草。今草中小草的特点一是小,二是以单字或二、三字成组出现。大草除了笔法与小草有些区别外,主要的是字与字之间的处理关系。甚至到了明清时期,由于书写工具的变化,草书的形态和格式也发生了很大的变化。

至于草书为何经历了千年的沧桑,却始终未成为和楷书、隶书那样规范、重要的正体字地位。这无疑是由于草书本身的特点所造成,草书形体多源于文字简化演变的过程,相对来说草书笔画比较简单;另外,草书中的一些笔画以及偏旁部首相似或相同,容易混淆。所以,草书不适合在正式场合下使用。但是在日常生活中,草书的使用范围还是比较广泛的。

张怀瑾《六体书论》讲“真书如立,行书如行,草书如走”。我们应该如何学习草书?学习草书可以从以下几点入手,草法、点画、结字与章法、性情。首先草法,草书是独立系统化的符号字体,因为草書是从篆书或古隶演变过来,因此,文字体系与我们所见到的隶书、楷书、行书大有不同,在书写、认读方面比较困难。草书的笔画比较简单,因此有许多偏旁部首和字形相似,或者一字有多种写法。书写起来比较容易混乱,这样一来,认识草书是一项基本条件。其次对于章草和今草在学习的过程中也有些区别,学习章草,要追溯到本源,以篆隶的笔意去书写。而书写今草时则笔画比较精细,在孙过庭《书谱》中指出了草书与楷书的关系,并进行对比:“草不兼真,殆于专谨,真不通草,殊非翰札”。草书中对于笔法我们可能更多注重的是点画、使转、提按、疾迟、连断等细节的书写与处理。对于结字与章法,则主要表现在字形的势态、正欹、疏密的处理。而在章法中则注意气韵的贯通以及点线面或者组字关系的处理,甚至在用墨上也有一定的要求。最后则是表现作者的性情,从意识形态来讲,书法本身是以书寄情,表现方式则是作者用点线面,墨法的调和抒发自己的情感,这种性情与品格修养是离不开的。

草书作为五体之一,从最初的草写到后来形成比较规范的一种字体,并实际应用到日常生活中。或以书达情,或以书达意。总之草书这种字体的发展在古代社会中有很大的实用性在其中,经过后人的不断润色,从而使草书偏重于审美艺术的表现。