《南浦西山勒封院题记》考略

孙同德

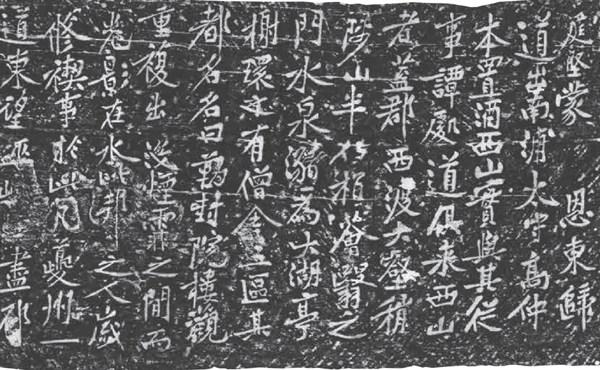

《南浦西山勒封院题记》属于摩崖石刻,黄庭坚撰并书。文字内容是一篇散文体游记,本无题,题目为后人所附,故又有《南浦行记》《西山碑》《建中碑》等多种称谓。现在所存是一块约纵150厘米,横340厘米,厚180厘米的浑圆卧石,摹刻面高100厘米,宽260厘米,凡21行173字,大字行楷,字径10厘米左右。碑石原位于北宋南浦郡南浦县(今重庆市万州区)西山勒封院流杯池畔的石壁上,拔地丈余,后来由于劈山移土,建房修路等原因,地面渐渐填高,碑身相应下沉,现已没于地面以下。碑石所在的高笋塘地区已是闹市,周围楼宇鳞次栉比,车水马龙,人声鼎沸,林泉胜景已荡然无存。石刻先后定为四川省和重庆市文物保护单位,建有碑亭保护。石刻释文如下:

庭坚蒙恩东归,道出南浦。太守高仲本置酒西山,实与其从事谭处道俱来。西山者,盖郡西。渡大壑,稍陟山半,竹柏荟翳之,门水泉潴为大湖,亭榭环之。有僧舍五区,其都名名日勒封院。楼观重复,出没烟霏之间,而光影在水。此邦之人,岁修禊事于此。凡夔州一道,东望巫峡,西尽存耶,林泉之胜,莫与南浦爭长者也。寺僧文照喜事,作东、西二堂于茂林修竹之间。仲本以为,不奢不陋,冬燠而夏凉,宜于游观也。建中靖国元年二月辛酉江西黄鲁直题。

题记以优美的诗化语言,将记事、写景、抒情融为一体,极言西山景色之美,格调清新隽永,令人心旷神怡。美文与墨宝合为双璧,慕名前来赏碑揽胜者不绝,效仿题留者亦众(在碑石周围区域尚能寻见宋人题刻遗迹多处,有的直落“步涪翁后”字样)。据民国《万县志》记载,清咸丰七年(1857)万县知县冯卓怀曾将此石刻拓片寄呈其老师曾国藩,曾氏誉之“海内存世,黄书第一”。曾氏的推崇更提升了石刻的名气,一时间摹拓者蜂拥。惟惜该碑隐于偏僻,后来渐被淡忘。由于椎拓过度和人为毁损,该碑至民国年间已面目全非,早期拓本难觅。

这篇题记创作于建中靖国元年(1101)二月,黄庭坚刚刚结束长达六年之久的贬谪川渝的生活,奉诏东归赴任的路上。这时黄庭坚已56岁,生命进入了晚年,官场的枪林箭雨和生命的惊涛骇浪,已使黄庭坚的生命和艺术境界臻入化境,不会因“蒙恩”而狂喜和“东归”而冲动,然而从“投荒万里无归路”到“春江一夜雨连明”,心里的喜悦是难掩的。这喜悦还缘于两个月之前刚刚为其唯一的儿子黄相完婚,还由于在赴任途中又可以饱览一番林泉之胜,拜访一下故友——这是必须也是他的最乐(此前他曾经有两次于赴任途中因耽于山水而延误到任日期,从而受到处罚)。黄庭坚作为名满天下的文豪和平反昭雪的名仕来到南浦,不管是路过还是应邀,地方官员的招待应是例行的,但太守高仲本西山置酒有不同的意义:其一,高仲本是黄庭坚的故交,也是黄的崇拜者,对黄怀有崇敬之意;其二,高仲本与黄庭坚政治观点一致,对黄庭坚被贬怀有不平,正值其复出东归途中,顺便为其祛晦、饯行;其三,作为地方长官,他要请黄庭坚为当地百姓做一件善事,就是为西山撰文,以称其胜,利用黄庭坚的名人效应为西山景区做一下推广宣传。故友的盛情款待,“林泉之胜”带来的愉悦和灵感,“蒙恩东归”的欣喜,好友好景好心情这三个要素难得齐备,激起了黄庭坚的创作冲动。黄庭坚在南浦仅停留了一天多的时间,游完西山后欲游岑公洞,但因雨未遂,尔后即由高仲本陪同东下,到达夔州(今湖北奉节)的第二天写下这篇千古名作,交由高仲本带回入石。

黄庭坚书法的艺术成就,最主要的体现在他的草书和被称为“黄体”的大字行楷书。世人对黄庭坚书法艺术的研究,一方面重视其草书,推为继张旭、怀素之后的第三座高峰,而其被称为“黄体”的行楷书包括大字行楷书略受忽视;另一方面,更重视其墨迹,而对其碑刻类作品尤其是摩崖类作品研究不够。其实,那些存世已经甚少的融于特定的自然环境或人文环境之中的摩崖石刻,情景浑然,天人合一,具有墨迹或刻帖所难以企及的艺术魅力。这篇石刻作品正是这类作品的代表。从其形貌状态看,原碑具备以下特点:一是体量巨大,算得上是此类作品中的鸿篇巨制,为存世罕见;二是与自然环境互为映衬,相得益彰,已成为所在环境不可或缺和替代的点晴之笔(当然由于社会和自然原因的破坏,其原始环境已经不复存在);三是自然形态保存相对完好,辨识度较高。从创作过程分析,该作品则具备以下优势:一是原创性,文章和书作均出自黄庭坚本人之手,且文章内容和书写状态和谐相生,完美统一,堪称双壁,不同于所谓的抄书;二是主题创作,针对性强,纯粹有感而发,绝非刻意造作;三是理性创作,有备而为,力求作品的完美,虽是应约但绝非应酬。上述两个方面的六个特点,奠定了这幅作品在黄书谱系中的地位。

对于该石刻的书法艺术特色,可以透过作者的身世命运、书学理念及实践、创作背景等路径,从宏观和微观两个方面进行体味和把握。所谓宏观,是就黄庭坚大字行楷类作品的总体艺术特征而言;所谓微观,即指该作品体现的个性艺术特色。要深刻体会这篇作品的艺术魅力,还需要探究黄庭坚大字行楷书体形成的原因。

黄庭坚在书法上的美学追求,常谓“尚意”“重韵”等,然其最为个性和最具实践意义的一点是对“脱俗”的自觉和执着,不仅贯穿理论,而且付诸实践。他旗帜鲜明地主张:“随人作计终后人,自成一家始逼真”。黄庭坚以强烈的脱俗意识统领其书法理念与创作实践,尊法但突破了唐法的樊篱,尊师但没有步老师的后尘,从点画到结字大胆创新,在不断否定自我、超越自我的漫长探索中,创造出了戛戛独造、拔俗逸尘、夺人眼目、动人心魄的“黄体”书,可谓是中国书法史上一位知行合一的成功而伟大的书体创新者。

中国书法的师法资源博大而精深,丰富而多元,黄庭坚独具慧眼,他的取法非常前瞻而独到。北宋前期的书法,承袭前朝余绪,大致囿于唐人法度的樊篱,苏轼奏响“尚意”之先声,而真正大刀阔斧的创新立异者则是黄庭坚。他学书的过程一直与其求学做人的经历相伴,幼年即承家学,并相继受益诸多名师。其大致的学书历程是少年跟随其通篆隶的父亲接触过篆隶,亦受益于舅父李常;青年追摩周越、王安石等时贤;青少年时期进步缓慢;中年拜于苏轼门下,在苏轼指导下学习颜真卿,找到了真感觉,走上了正途,由此大幅提速;晚年彻悟人生,并得江山之助,顿悟笔法,臻入化境。除了崇拜二王以外,他把颜真卿、苏轼作为精神偶像和书法楷模,一般认为其于颜、苏处得益最大。但是这些还远不足以成就其书,值得注意的是他向碑取法的“师碑”倾向。他对自认为出于二王之手的摩崖石刻《瘗鹤铭》顶礼膜拜,认为“大字无过《瘗鹤铭》”,且师承痕迹明显。他强调楷法和草法须从篆隶来,指出:“余尝观汉时石刻篆隶,颇得楷法。后生若以余说学《兰亭》,当得之。”“王右军初学卫夫人,小楷不能造微入妙,其后见李斯、曹喜篆,蔡邕隶八分,于是楷法妙天下。张长史观古钟鼎铭、蝌蚪篆,而草圣不愧右军父子。”他还明确地表达了他向篆隶取法的高明与自信:“近时士大夫罕得古法,但弄笔左右缠绕,遂号为草书耳,不知与蝌蚪、篆、隶同法同意。数百年来,惟张长史、永州狂僧怀素及余三人悟此法耳。”他还指出“陶冶章法,悉自小篆中来”。向《瘗鹤铭》、“汉时石刻篆隶”“小篆”取法的倾向姑且称之为“师碑”,这“师碑”倾向是他从丰富的书学资源取法的前瞻而独到之处,也正是黄体行楷书所以成功的“不传之妙”。至于他是否属意过所谓的“北碑”尚无确证,这并不重要,但他在漫长的宦游历程中曾到洛阳遍观僧壁间题字,作为笃信佛教的他访谒龙门石刻亦应合理,而实际上《瘗鹤铭》兼具了北魏的雄浑苍茫和晋宋的空灵生动。黄庭坚的“师碑”倾向,当然与600年后兴起的“碑学”不是一回事,这里也没有将二者附会的意思。然而“碑”的概念应是理解黄书的一把钥匙,由是观,黄体大字行楷书点画的雄强、结体的奇崛、章法的斑斓、气息的野逸、视觉的冲击等方面的风格取向无疑近于“碑”的美学特征。对“碑”的大门的无意触启,使黄书展示出一片新的气象。

黄庭坚的大字行楷书的形成,是其书法进入成熟期的重要标志。这个时期,黄庭坚喜用也善用这种字体进行创作,不仅创作了大量的独立作品,还不避夺主之嫌地用这种大于主体字体的书体创作题跋。与该刻石同时期的主要作品有《砥柱铭》《明瓒诗后题卷》《跋东坡书寒食诗帖》《经伏波神祠卷》《松风阁诗卷》等。观读这些作品,不难感觉到明显地别于他人的艺术特色:从点画看,长枪大戟、纵横郁勃、一波三折、沉着痛快;从结字看,内敛外肆、交错盘结、峥嵘奇崛、豪气鼓荡;从章法看,字密行疏、上衔下引、避就随意、潇洒烂漫;而且通篇笔墨鲜活灵动,气息酣畅淋漓,气场雄强震撼,充满内在的生命张力和外在的视觉冲击力,顶天立地,惊世骇俗。

这篇石刻作品在大致具备以上基本艺术特色的同时,也有其独特的艺术魅力,主要体现在:朗润感、舒和感、行气感、亲近感等四个方面。(一)朗润感,主要从笔墨效果和点画形态体味。藏锋的强调,中锋的坚持和涩行的重视,濡墨饱满而对笔锋注墨又有控制,“圆”的因素相对优势于“方”的因素,“笔圆韵胜”,所谓“篆楷”或“行篆”的艺术效果明显,朗润之感油然而生。这主要由技术技巧控制,大自然的剥蚀也许起到一定作用。(二)舒和感,可以从结字和章法去品味,取舒缓舒展之意,和取冲和温和之意。舒和的反面是激厉,也可用不激不厉会意舒和。这一点是由心理因素决定的,当然心理亦受环境影响。(三)行气感,从分行布白体会。在《明瓒诗后题卷》,或《砥柱铭》这样单字成行或少字成行的横卷作品中,以及《钩深堂》这样少字数的碑石作品中,是很难有强烈的行气感的,但是这篇石刻作品,以2.6比1的长宽比,以比八尺整纸周边还要大出10厘米的横向巨幅,为分行布白的发挥提供了驰骋的空间。体味这幅作品浑然潇洒的行气感,可以使人联想到“雁阵排空”“群丁拔棹”等意象,令人浮想联翩,回味无穷。就作品整体气势而言,上述手卷作品宛如“彩练当空”,而这幅巨作则是“银汉委地”了。两种感觉是不能同日而语的。(四)亲切感,属于作品的情感色彩,由作品的文字内容和书写状态决定。这篇作品氤氲着春天的气息,充盈着生长的力量。观读这篇作品,仿佛看到春风融雪,山茶吐蕾,有如身临其境,遂生向往之心,涵咏期间,心灵受到抚慰。