书圣的“书中龙”

胡抗美

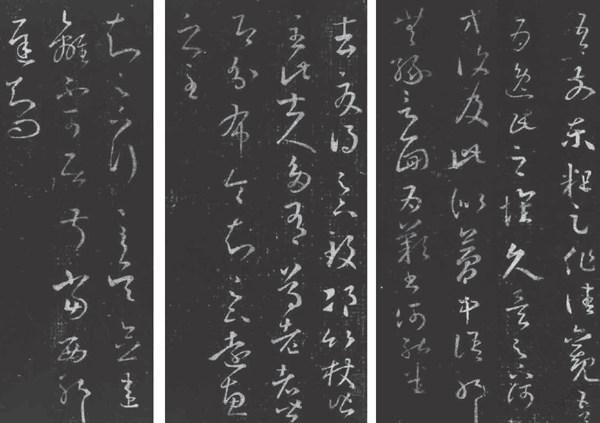

《十七帖》是王羲之创造的今草典范,它中和典雅,不激不厉而风规自远,是进入草书的必经之路,是不断提高草书创作水平的必临之帖。应该说,《十七帖》建立了今草秩序,但我更看重的是它的创造性、想象力和表现力,正是这些给一代又一代书法人以启迪,引导草书艺术不断向深入发展。《十七帖》有着跨越时代的人文价值和艺术空间,其艺术境界符合中国人的审美理想,所以它可谓今草之源头之一。《十七帖》造型生动,变化无穷,气息冲和,刚柔相济,对于草书创作来说,它像取之不尽、用之不竭的宝库,给历朝历代的书家带来了无尽的启发。唐代以后,有很多书家如苏东坡、赵孟頫、康里子山、董其昌、王铎等等都在《十七帖》上下过功夫。

古人对《十七帖》评价很高,宋代书法家、书法评论家黄伯思认为,《十七帖》是“逸少书中龙也”。王羲之作为“书圣”,为后人留下了众多宝贵的精品佳作,黃伯思视《十七帖》为这些佳作中之龙,可见《十七帖》的地位之高。宋代理学家朱熹对《十七帖》评价说“玩其笔意,从容衍裕,而气象超然,不与法缚,不求法脱。所谓一一从自己胸襟中流出者。”朱熹站在理学的角度对《十七帖》作出如此评价是很有意义的。他认为《十七帖》的创作过程从容自在,胸中有法而不受法的拘束,一切都从自己胸中自然流出,所表达的是内心的真实世界,毫无为写而写之意。唐蔡希综《法书论》说:“晋世右军,特出不群,颖悟斯道,乃除繁就省,创立制度,谓之新草,今传《十七帖》是也。”《十七帖》为今草创立了制度,构建了书写秩序,比如全帖行行分明,但左右之间字势相顾;字与字之间偶有牵带,但以断为主,形断神续,行气贯通;字形大小、疏密错落有致;用笔方圆并用,寓方于圆,藏折于转。而圆转处,含刚健于婀娜之中,行道劲于婉媚之内,外表从容而内含清刚,简洁练达而动静得宜。我们在学习《十七帖》时,要善于发现、总结。比如用笔上的中侧相兼,中锋是传统的,而侧锋是他的贡献;再比如字形的纵横相兼,横是章草古朴、浑厚的表现,纵势为连绵创造了条件则是王羲之的创新;还比如字与字之间的断连相兼,断是今草的初始形态,而连则开启了连绵、分组的新气象。

《十七帖》有墨迹本,如《远宦帖》《游目帖》等,更多的是摹刻本,我认为,不管墨迹本还是摹刻本,对于我们来说都是宝贝。关键问题有两个,一个是刻苦的临,另一个是认真的研究。

一、《十七帖》与篆隶笔法

学习《十七帖》至关重要的问题,我认为是篆隶笔法问题。如果不了解篆隶笔法,就不能真正进入《十七帖》,从这个角度说,篆隶笔法是进入《十七帖》的钥匙。

我们对篆书笔法的理解要考虑三方面的因素,一是原始笔迹;二是秦前金文;三是秦后刻石。综合起来看,篆书笔法的表现主要是线条饱满浑厚,线形圆转曲婉,粗细基本一致,起收圆融含蓄。考察全部篆隶发展完善过程,它的中锋平动匀致用笔和线性屈曲盘绕的本质始终都没有变过,所以,我认为篆书笔法的关键,第一是中锋;第二是平动;第三是匀速;第四是粗细匀一,圆转婉通。

理解隶书笔法,要以理解篆书笔法为基础。篆书笔法决定篆书线型为粗细一致、屈曲盘绕,而隶书笔法则是把篆书这根屈曲盘绕的线拉直、截断,变粗细一致为粗细长短有别。同时赋予点画以入笔收笔新的方法,这就是隶书笔法。隶书笔法的主要表现是起笔逆锋顿挫,行笔平实醇厚,收笔平出或捺笔波挑;转折改圆转为方折,或断而后连,或断后分作两笔。

篆隶笔法在章草中表现得最为灵活,从而确定了章草上承篆隶、下传今草的历史地位。章草的基本笔法有以下几点:第一笔的起笔和最后一笔收笔的横画带有蚕头雁尾的笔调,向右斜挑,强调末笔,其个性很大成份表现在收笔上;点画多为弧形,点画间多有连笔;左右结构基本不连,字与字间基本独立。

以上我们主要对篆、隶笔法作了简要分析,同时也讲到篆隶笔法转化到章草后的形态,那么如果将篆隶章草笔法综合起来考虑,尤其是如何将篆隶笔法运用于新体书法的创作之中呢?我认为历史上有三位书家的理论值得研究。

第一个古人是褚遂良以及他的“印印泥”“锥画沙”之说。蔡希综在《法书论》中说:“仆尝闻褚河南用笔如印印泥,思其所以,久不悟。后因阅江岛间平沙细地,令人欲书,复偶一利锋,便取书之,险劲明丽,天然媚好,方悟前志,此盖草正用笔,悉欲令笔锋透过纸背,用笔如画沙印泥,则成功极致,自然其迹,可得齐于古人。”通过蔡希综的介绍,我们得知褚遂良的喻体是“印印泥”“锥画沙”。褚河南通过“沙”的形象把点画线条的力,表述得栩栩如生。很显然,褚河南所讲之“沙”一定是沙地,不是黄土地,也不是沙滩。那么,沙地和沙滩锥画时有什么不同呢?就是欲行而有物以拒之,竭力之争的力的不同。我小的时候,常常打着赤脚在雨后的流沙平地上行走,软软的、绵绵的,有下陷感,却不致于陷进去,也常常顺手拈起树枝在流沙平地上写字,体会树枝在沙中欲行难行的感觉,这就是书法点画创作时的力。这种力就是篆隶、章草的力,也是《十七帖》的力,学习《十七帖》首先要找到这个力的感觉。

第二个要研究的是怀素以及他的“折钗股”之说。古人对“折钗股”有许多论述,我认为朱履贞的“折钗股者,如钗股之折,谓转角圆劲力均”观点具有一定的代表性和独到性。他提到“折钗股”在点画中的具体部位,那就是“转角”处,这一点很重要。朱履贞说“如钗股之折”,我想起我们小时候玩的一种游戏——从树上折断一些小树枝,长大约有两寸多,然后用中指与大拇指的指尖部使劲将树枝挤压成弓形,当树枝的弯曲度欲折未折时,形成一种弹力,这弹力可致树枝突然从手中飞出去。我认为,这个游戏是对“折钗股”的弹性、韧劲及力感极为恰当的解释。

第三个要研究的是颜真卿以及他的“屋漏痕”之说。“屋漏痕”是就点画的质感而言的,并非仅指方法论。梳理历代书家对“屋漏痕”的解说,无非“藏锋”“ 圆润”“盈中”“虫食木叶”等。总的看有几点值得研究,一是“不露圭角、起止无迹”;二是涩行舒缓的运动速度;三是丰盈沉厚的行笔效果;四是着眼于“痕”,其“痕”两边有晕,贯通联属,虽丰富而统一。古人对“屋漏痕”的解释有两个方面的形象,大多数人认为是房屋墙壁因雨漏而留下的痕迹。另一种说法也很有意思,认为“屋漏痕”是指月亮从屋顶空隙照进来的一束光柱。我认为两种说法都有道理,都能用来解释“屋漏痕”线条的妙处。同时我还认为,“屋漏痕”是有厚度的,浑厚、厚朴、厚实的感觉都存在。因此可以想象,如此厚重的“屋漏痕”不会是印在砖墙上,而是刻画在土墙的墙体里。只有这样才会出现藏头盈中、起止无迹的效果。“月光”说也很有道理,我当兵入伍前住的篱笆墙的茅屋,后来住的是土墙瓦房,对这根光柱既熟悉又亲切。那时不知是灰尘还是幻觉,完全可以在光柱里看到数不清的运动体。光柱是圆润的,月光越强,光柱越厚壮圆润。光柱的这种圆,中间是突出的,两侧则环抱而透明。我小时候写颜楷,曾对老师说,一根横线或竖线,就像我们家的那支光束。

“印印泥”也好,“锥画沙”也好,“屋漏痕”也好,“折钗股”也好,都可以理解为对篆隶笔法的解读,“屋漏痕”的两端可谓“起止无迹”,这就是篆书起笔收笔的意态;“锥画沙”的涩行节奏也就是篆隶行笔所要求的美感;“折钗股”外拉力与内收力的统一,就是篆隶转笔的最佳状态。为了说明外拉力和内收力的概念,我们还要接着讲前面讲到的树枝弹跳飞出去的故事。当树枝受到拇指和中指挤压后,由直变弯,弯的外部受力之后树枝的颜色由青绿逐渐变得发白,这就是外拉力的作用;弯的内部树枝的皮慢慢有些发皱,这就是内收力的作用。

《十七帖》点画、结体分析

1、《十七帖》中“点”的特征。《十七帖》中很少有三点水的字,偶尔出现那么一两个,基本上没有标准点的形态出现。但是,《十七帖》中点的形态却随处可见,甚至出现了点的系列。因此,研究点的表现是学习《十七帖》的重要内容。我们以《郗司马帖》为例,对点作一个简单分析。

先看点在结体中的位置:“都”字的点处在该字的末笔;“足”“下”“示”“字”的点处在字的上方;“下”的两点处在字的下方,左右相对;“数”的两点处在字的上方,也是左右相对;“为”的点处在字的中间,起稳定作用;“慰”的点处在字的外廓,如“高山坠石”。从点所处的位置看,上下左右中,任何一个地方都能派上点的用场。从方向上看,处在上方的点左右摇摆,以向左方向为主,比如“足”“下”“示”的上点方向都向左,而“字”的上点方向则向右;“下”的两点和“数”的两点,虽然所处位置不同,但都是一左一右,呈呼应之势; “为”的点方向向右,但角度上与“字”的上点方向有所不同;“字”的上点方向纯粹向右,而“为”的内点则向右偏下;“慰”的点也是向右的势,但它如同飞来石,凌空而立。从用笔上看,“足”的点外圆内方;“下”的上点尖入尖收:“下”的下面两点和“数”的两个上点形态基本相同,左点都有提按,右点都有顿挫;“示”的点切锋入笔;“慰”的点尖入,然后顿笔出锋。从这些点的来源分析,有的本身就是点,有的是横的缩写,有的是竖的缩写,有的点代表着众多的笔画,说明点是草书中不可或缺的造型元素。

中国书法的点是有灵性的,它能随着书法家的情感变化而千姿百态。《十七帖》的点丰富多彩,生动多变。根据章法的需要,横竖撇捺等都可以变线为点,通过点进入人们的内心。《十七帖》把很多字变成点的集合,如“下”“心”“不”“言”等,读起来的确有点点滴滴在心头的感觉。

2、横竖撇捺都是在展开的过程中完成的,在展开中造型,在展开中表现节奏。横画在《永字八法》占有两席之地,一个是“勒”,一个是“策”。“勒”是在奔跑时的瞬间思考和判断,是快速中的限制。比如《逸民帖》中“前、东、佳、怀、矣”等字,横画的速度都是快中有慢。“前”的横画迅速完成后,收笔时减速向左,空中运动一直回到横画的入笔处才落笔写第二个点画;“东、佳、怀”的横画都是在收笔(勒马)时判断下一步右上角度大小的;“矣”的横画是在收笔后回锋向左下行进的,其中“勒”意表现在收笔和回锋的过程中。“策”是快马加鞭,速度比“勒”要快一些。比如“为”的横画与撇画连接时,尽管改变了行笔方向,但对横画的速度没有丝毫的影响。

竖画在永字八法中称为“弩”,“弩”的速度相对“勒”和“策”都要慢一些,其形态多成弓形,有一定的弧度。《龙保帖》中的“保”字和《丝布衣帖》中的“布”字,它们的竖画速度与其他点画用笔速度相比,都显得慢一些。

撇画在永字八法中,长撇叫做“掠”,短撇叫做“啄”。掠的速度是舒缓的,它像女人用篦子篦长发一样,似有阻力又无阻力,太慢显得笨拙,太快可能进行不下去。《瞻近帖》中的“瞻、省、大”都有这种感觉。“啄”的节拍紧促果断,像啄木乌那样,不啄则已,只要啄就很快。如《远宦帖》中的“多、张、余”等,再如“禾”旁与“人”旁的短撇,一般都是一带而过,干净利落,一点也不迟疑。

捺画在永字八法中叫“磔”,“磔”是一个很沉重很恐怖的字,它是古代一种分裂牲体的祭神仪式,另一层意思是一种酷刑,俗称“五马分尸”。由这两层意思可以想象它的用笔速度,充满着杀气,也有临刑前视死如归、宁死不屈的英雄气概。

分析不同点画的用笔速度,说明点画在形成过程中是有规律可循的,也说明快慢、疾涩、轻重是变化的,这就是点画的节奏。结体是点画的组合,当然也可以说是不同节奏的组合。上面提到速度有疾快、相对快、快、舒缓(不快不慢)、紧促、果断以及肃杀之气等,其实不外乎快慢二字。但是,正是这快慢二字生发出了点画、结体强烈的节奏感,这就是谢林所说“有限地呈现出来的无限”的道理。当然,更是“道生一、一生二、二生三、三生万物”的道理。

根据这些道理,我们在临摹中一定要找到爆发点,找到由快到慢的节点,也可以说要找到它的节奏。同为“及”字,《龙保帖》中的“及”的快速在第一笔,而《游目帖》中的“及”的快速却在最后一笔。《天鼠膏帖》的节奏感也很强。“天”由慢到快,“鼠”放在快节奏内,到“膏”的前两笔出现一个较短的弱快,紧接着又开始了快节奏…

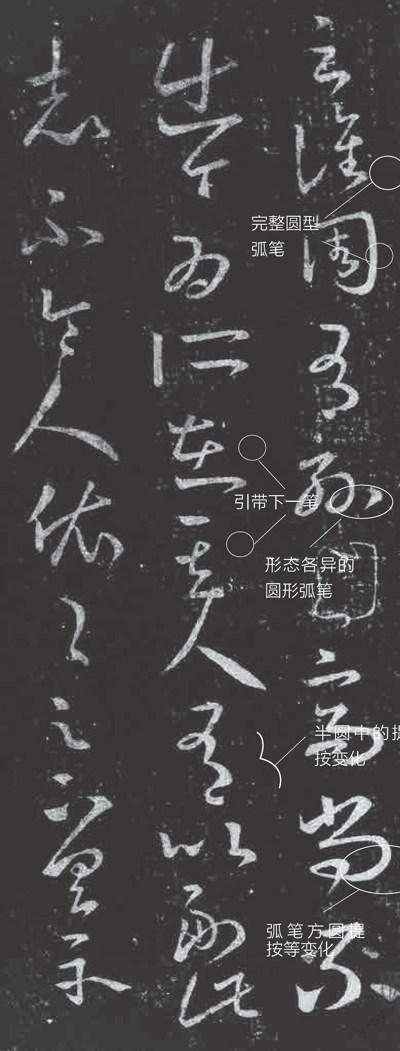

我在前面说到书法的点画都是在展开中完成的,并结合《十七帖》讲了节奏在展开过程中的表现。下面讲《十七帖》的造型是怎么在展开中进行的。首先讲变化性造型。这种造型理念在人们心目中有普遍的共识,人们往往认为同样一个字在同一件作品中的模样不一样,往往能体现出书法家的创作能力。在《十七帖》中,形态变化精妙精彩的有很多。我仅举几个典型的例子:“之”“足”“下”“以”“此”“得”“所”等。这些字之所以在形态上有变化,是因为它们上下左右的点画、上下左右的结体及章法向它们提出了要求,也就是说,形态的变化是有动力的,它因势因形而变,而不是我们在大脑中所记住的各种不同的字形,那种靠记忆检索来决定造型的办法,游离于创作过程之外,给人以明显的僵硬、呆板、做作的印象。第二是在收放中造型。收放是《十七帖》比较常用的造型方式,这里仅以《儿女帖》为例进行分析。第一行除“娶”字之外,基本以放为主,第二行收放的十分得体,前两个字疏朗开张,“唯”字的上半部分呈放势而下半部分收紧,紧接着“小者”二字将字间距紧缩为零,以成收势,并且与上面的放形成对比,使放者更放。更为精彩的是,“尚未”二字再次放开,“婚耳”二字再次收紧,一波未平一波又起,收放交替、形态万千。我们在读第二行时,还有一个细节很重要,就是从“一”字开始到“未”字结束,给人的感觉是收中有放,放中有收,在点画造型几乎相同的情况下,自然地运用字间距进行视觉造型,让人感到生动而不觉得雷同。第三是利用空间造型。人们对《十七帖》有中和典雅、不激不励的评价,但如果认真研究,可以看出作者的空间意识相当的强烈。《积雪凝寒帖》中的“复得”二字同為左右结构的造型,但“复”字的中间距离相当大,而“得”字的中间距离就特别小;《服食帖》中的“恫怅”二字也一样,“恫”字的中间空白相当紧,而“怅”字的中间空白相当敞亮。类似的还有“安”“取”“恨”等字,都大胆地打破了结构。讲到的这些空间造型的类型,只是给大家一个范例,而不是说只有这几个字才可以调整空间,就是说,空间是可以随着情感变化的需要而随时调整的。第四是动感造型。动感造型有两个方面,一个是同人们照相,证件照就显得规规矩矩,正襟危坐,谈不上什么艺术,而侧面照呢?马上就生动起来、活泼起来。侧面照不像证件照,把眼耳鼻口全部暴露无遗,它给人们视觉的只是被选取的一部分,其他部分故意不表现出来,留给人们去猜想。《汉讲堂帖》就是一个侧面照。“堂”字造型险绝,“画”字造型夸张(上部左倾,中间右倾),“时”字和“讲”字都处在摆动中,“讲”字的右边一层一层地上倾,如同楼梯台阶;“时”右大左小,左藏于右中,如同袋鼠妈妈怀中的小袋鼠。第五是圆转造型。圆转和环转是《十七帖》点画、结体造型的又一大特点。同时,转是草书的特性,它就是靠转来说话的。因此,点画的入转收,在草书中转极为重要。我们以《谯周帖》为例,该帖和其他帖一样,其形有圆和半圆之分,其圆中有提和按之别。圆形可以称作环转,就是指点画中那些360度的造型,如“谯”字的右边部分、“周”字的中间部分、“外孙”的两个圆、“尚”字的下部、“为”字的左下部、“在”字的中右部、“其”字的横画下面、“具”字的上部等;半圆形可以称作圆转,就是指点画中那些小于360度的造型,如“周、有、高、不、副”等。草书中的圆或半圆的形成,不是千篇一律的划圈,其线形是有粗细变化的,速度也有快慢变化,用笔也有提按变化。如“具”字的圆,入笔线粗,然后提笔加速,线条变细,然后线条再略变粗,完成了一个半圆和一个圆;“有”的两个半圆一个提按接着一个提按,完全是弹跳似的舞蹈动作。所以,草书的圆也好,圈也好,一定要有点画意识,一定要有笔法意识。

三、《十七帖》章法分析

《十七帖》是王羲之14年中给一个朋友书写的28封信件稿。信中所涉及到的内容基本都是些柴米油盐、嘘寒问暖的日常生活,既没有伦理之教,也没有作为书法艺术传世的初衷,也就是说,没有目的性,没有立场预设。如果把《十七帖》看作一本小说集,它和《红楼梦》一样,其有极强的广泛性和适应性。所谓广泛性,他可以触及到人性的方方面面;所谓适应性,是指它可以超越时代,超越风格。《十七帖》跨越两千年,也正是它的中和及它的“和而不同”,所以方方面面都能接受,方方面面都会有不同的体悟。我们读《十七帖》千万要防止风格流派等预设,思想也不能僵化,哪个字好,哪个字不好都是相对的,关键看整体的需要,要看组合效果,要看对比关系。《红楼梦》第九回就讲了一群孩子在学校打闹的事,很真实,很有味道,各种不同年龄段的人都爱看。如果把他们写成苦读圣贤书、如何懂礼貌,人们可能读一遍就够了,绝不会去读第二遍。曹雪芹没有立场预设,他就写生活,结果成为了千古佳作。《十七帖》也在讲故事,其中也有一群“孩子”在打闹,这群孩子就是粗细长短、大小正侧、轻重快慢、提按顿挫等。这些对立矛盾的交织,可以说错综复杂,它们让你“剪不断,理还乱”。这些矛盾的对立都反映在作品中,又真实的反映着作者的内心世界。所以,《十七帖》也在讲故事,我们学习《十七帖》就要弄清楚它的“人物”形象和故事情节。下面,我从章法角度来读《十七帖》这部“小说”。

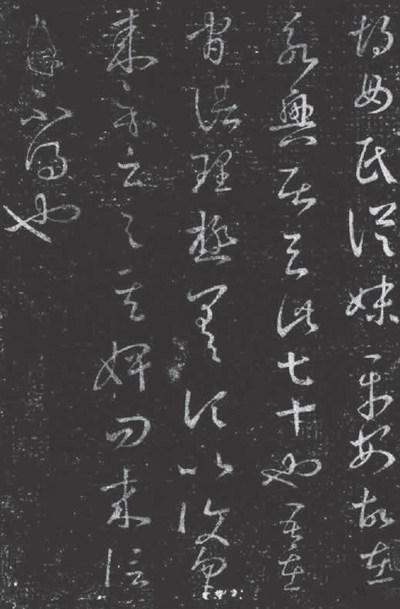

1、开篇《郗司马帖》守章草秩序,字字独立,以疏朗著称。该帖以静为主,静中有动,以静显动。静,表现在字的大小变化不大,线条粗细也无大的起伏,字间距基本相同,行间距宽阔,用笔速度也比较均匀。其实,这些静的表现,也同时是动的条件,正因为线条粗细起伏不大,才显示出“十”“七”两个切笔的厚重;正因为字的独立,以端正居多,才显出“郗”字的侧势、“马”字和“即”字的倾斜;正因为字间距相同,行间距宽阔,才显出字与字之间笔断意连的呼应;正因为用笔速度相对均匀,才显出相对快速的“未去”和“具”字的灵動。总的看,该帖的疏朗、均匀,字间距相等、行间距宽阔的章法结构,给人以禅意的感觉。后来许多书法家在该帖基础上生发,形成了自己的个性。《十七帖》中类似这种章法的还有《逸民帖》《邛竹杖帖》和《胡母帖》。

2、行气摇摆,字间空白意味深长。《知足下帖》两行半,19个字,但章法生动,让人耳目一新。“知”字收笔夸张,与“行”字顾盼,与“吴”字相呼应。使第一行掀起了三个波浪,由宽到窄,由窄到宽,并且大胆在这一行中使用了三个大的空白,从而使三个波浪来有形、去有势,汹涌而来,滚滚而去。第二行“离”字右侧的细线十分抢眼,它夹在“离”字的偏旁和“知”字中间,让人怎么看怎么有味。紧接着是“不可居叔”流畅飘逸的过渡;再接“当”字的厚重,“离”和“当”之间也在左右摆动,直到“西耶”才顺流而下。第三行虽然只有三个字,但“迟”收势靠右,有意使“知问”向左,在一右一左中回归平正。书法作品中的呼应与顾盼一般与空白有关,临帖如果只注重临摹点画,而忽视临摹空白,那种呼应与顾盼是临摹不出来的。所以,临帖只临点画,其实只临了一半,另一半空白很重要,不能不认真临摹。

3、异体同势,以楷入草。清人蒋衡说:“《十七帖》为右军得意书,其精神熟处如庖丁解牛,神行官止,不可思议。余尝议:作楷书须有行草意,使其气贯;而行草亦必具楷法,庶点画可寻,今人不解此,楷则方板散漫,草则蛇蚓萦回,毫无展束,甚至狂怪怒张,真飘坠罗刹,不可救药。以颠素为名,古人何罪,横遭侮谩,悲哉!”我想,蒋衡大概是从《积雪凝寒帖》类的作品中得到启示而发感慨的。他在这段话里讲到,“作楷书须有行草意,使其气贯;而行草亦必具楷法,庶点画可寻。”《积雪凝寒帖》的楷书笔意支撑着该帖的框架,使作品有血有肉、有筋有骨。尤其在使转中,不忘楷法,增加了作品的厚度和力感。当然,这里的楷法是汉晋楷法,而不是唐楷楷法,这从该帖中点画的入笔和“百”“如何”“复”等字的结构中都可以见到。

4、大起大伏,妙造空间。《来禽帖》开草书跌宕起伏先河,既为古代经典范式,也具超现代派意识流品格。开篇用楷书创造一个倒三角形式,突出空白造型,然后与草书的前三行造成了强烈的对比。这种对比产生的关系让人心潮澎湃,难以自己;在第三行与第四行中间再次出现大块空白,与楷书创造的空白遥相呼应、浑然一体。该帖的起伏变化还表现在结体的大小正侧上。大者如“果”“种果”“事”,小者如“足下”,这种大与小的变化增加了作品的张力。在结体的正侧方面。正者不详举例,侧者如“云”“喜”,结体的正侧变幻使作品在起承转合中有节奏的跳荡。我们还可以欣赏该帖行的表现形式:第一行的结体由小到大,由窄到宽,在行尾又用小的结体创造这一行的不稳定;第二行作为第一行的稳定支撑,均以大的结体形式出现;第四行在作品再次空白之后,与第一行相反,结体由大到小,由宽到窄,最后以连绵的气势保持了作品的平衡。所以,该帖的章法很值得研究和借鉴。