统一与多元

——北京城市更新中的公共空间演进

边兰春/BIAN Lanchun

统一与多元

——北京城市更新中的公共空间演进

边兰春/BIAN Lanchun

城市公共空间具有多种内涵,是城市魅力的源泉。北京在城市演进更新的历程中,政治、经济、文化、社会等多重因素,在不同阶段对城市公共空间产生了重要影响。本文解读了公共空间的基本特征和中西方公共空间营造的区别与联系,梳理了北京城市更新不同阶段的主要特征,并对其中城市公共空间演进的背景、历程和主要事件进行深入研究,对北京城市形成期、转化期、生长期的公共空间演进机制和影响进行分析,提出北京未来公共空间营造的导向正逐渐从政治、经济转向社会与人文因素,公共空间的功能与形态从单一走向复合,从分散走向系统,将形成统一与多元的公共空间系统。

北京,城市更新,公共空间,演进

作为具有重要意义的城市公共产品——城市公共空间是指城市中市民进行公共交往,举行各种活动的开放性场所,它既为市民的集体公共生活提供场所,也为市民的商业娱乐、文化体育、游憩休闲提供承载空间,更是城市多元文化的载体和独特魅力的源泉。

认识城市公共空间的演进,可以成为了解一个城市社会生活变迁、观察一个城市的社会发展动势、系统揭示城市演变的重要途径之一。某种程度上讲,城市制度形成的差异、城市生活的丰富多彩,决定了城市公共空间形态的复杂与多样。以街道、广场、开放空间为代表的城市公共空间,是公共利益、公共投入、公共享受、公共监督的物质空间载体。在形成的历史进程中,其形态统一或者多元的背后是城市更新中不同因素影响下的公共空间塑造过程。

1 差异:城市公共空间的特征及其形成背景

“公共空间”是城市学中的一个重要概念,带有市民性、开放性和包容性等多重内涵。它通过使用功能体现民主参与和自由权利,同时由于其独特的空间形象和场所精神又体现着城市的文化特质、社会生活。现代城市设计的一个突出表现就是对城市公共空间的营造。

一般意义上讲,城市公共空间具有以下几个基本特征:

公共领域特征:城市公共空间的公共属性决定了其作为居民生活和社会交往的基本职能,利益群体最大化和所有权属公众化是城市公共空间的主要特征。

历史文脉特征:城市公共空间的发展往往蕴含了丰富的城市精神生活内容,公共空间中所发生的重要事件和人物内容都会成为城市文脉传承的重要内容,市民对它所产生的归属感和依恋感是城市场所精神的重要体现。

空间连续特征:城市公共空间把城市生活中的居住、工作、交通和游憩四大机能紧密地联系在一起,这种连续特征是通过活动内容的连续性以及活动空间的连续性来体现的,林荫步道、休闲广场、历史节点以及公共设施都会成为公共空间连续系统的有机组成部分。

形态多样特征:城市生活的多样性决定了城市公共空间形态的多样性,历史空间环境的演进过程中,这种空间形态的多样性又进一步反映了城市文化生活的多样性,这种多样性也体现着城市公共空间的性质和价值观。

欧洲的传统城市公共空间演变有其独特的过程,其中最为重要的类型——广场,也被看成是城市空间领域中的“社会发明”。早在古希腊时期,广场是土地所有者们平等聚居的空间场所;中世纪时期,与教堂相生相伴的广场空间,对于不同类型人群也是一种“有机的社会空间”联系的纽带[1]。

中国的传统城市公共空间演变则长期受制于封建集权下城市空间发展的影响,早期的封建都城中未能形成欧洲那种体现市民社会精神的公共场所。同时,与欧洲自由贸易发展带动文艺复兴运动,逐渐趋向民主化、理性化、科学化、工业化和现代化的城市空间发展轨迹不同,中国城市公共空间的演进由于缺少独立的市民化发展,演进过程相对缓慢,中国传统城市中心区的空间秩序体现了等级制度,却无法孕育出真正的社会生活。直至进入现代城市更新改造阶段,具有真正向市民开放属性的公共空间受多重因素的影响才逐渐大规模出现,并加速了塑造城市公共开放空间的进程。

2 破碎:旧城的改造与北京历史空间的挑战

北京是世界封建时期最伟大的城市,它有3000年的建城史,800余年的建都史,是“中国古代都市计划的无比杰作”[2], “中国古代都城的最后结晶”[3],“是一个卓越的纪念物,一个伟大文明的顶峰”[4]。“北京城是一个具有计划性的整体”[2],“整个城市深深沉浸在礼仪、规范和宗教意识之中,现在这些都和我们无关了,虽然如此,它的设计是如此杰出,这就为今天的城市(设计)提供了丰富的思想宝库”[5]。源于中国古代都城营建理念,基本格局形成于元代大都城,整体架构完善于明清时期的北京旧城,其规划布局既有秩序严谨、格局对称的整体结构,又有生动而富有变化的河湖水系、山峦林木穿插其中、交相辉映;从内容上讲,北京城有内外圈层明确的宫、城体系,中轴凝聚的核心序列和统一而有变化的棋盘式街巷、胡同网络,将金碧辉煌的紫禁城、古朴典雅的四合院以及多姿多彩的坛、庙、寺、塔,这些“千篇一律的好建筑”[6]统一而有序地组织在这一封建帝都的整体框架之中。对外呈现的空间秩序与对内蕴含的传统礼仪,融汇了中国古代都城营建中,对都城规划、建筑群体、园林景观最高境界的追求,所形成的完整、独特的城市设计体系,塑造了独秀于世界历史文化名城之林的北京城,被誉为“非常建筑,非常城市”(Generic Architecture, Magnificient City)[6]。

过去100年,在激烈的政治经济社会文化的变迁中,中国对传统文化的否定是史无前例的[7]。对北京旧城的大规模改造也是这样一种思想意识的反映,从1950年代之前,近现代化进程中北京旧城局部地区的小规模改造,到1950年代之后50余年间不同阶段、有计划的持续改造,被我们引以为豪的北京旧城也在走进现代化的过程中,从“整体之美”演变为“残缺之痛”。

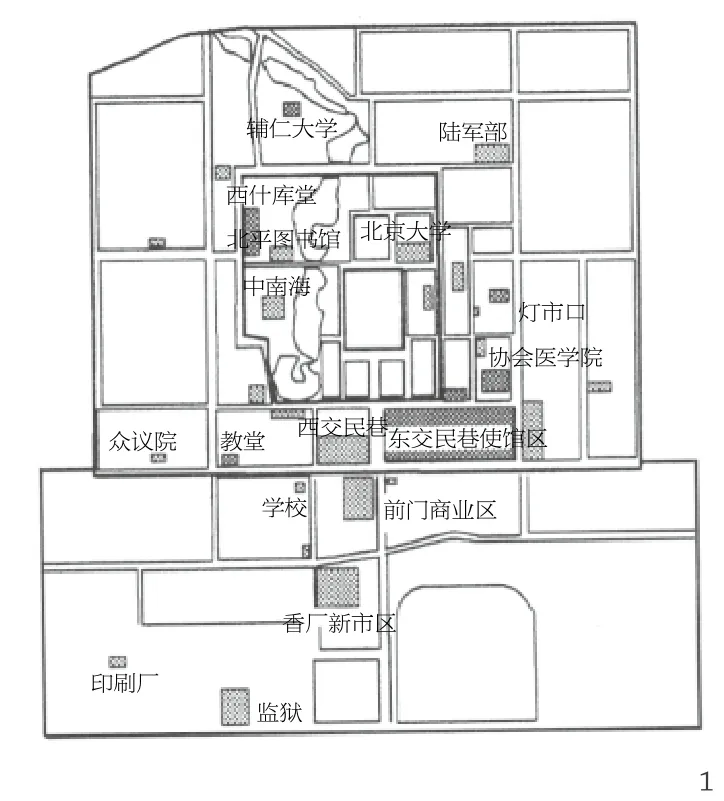

1北京城内近代公共建筑设施分布图(图片来源:王均. 近代北京城内部空间结构的历史地理研究. 北京大学博士学位论文,1997.)

2清乾隆时期北京城市主要设施分布示意(图片来源:徐苹芳. 北京旧城街道的规划及其保护//北京胡同保护研究. 北京:北京广播学院出版社,2004.)

3建国初期北京旧城内国家机关分布图(图片来源:董光器.古都北京——五十年演变录.南京:东南大学出版社,2006.)

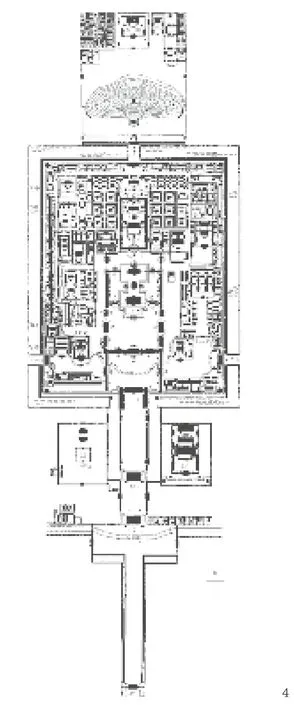

4明清北京中轴线(图片来源:刘敦桢. 中国古代建筑史. )

从某种意义上讲,对历史城市的保护不仅仅是空间景观环境的控制,还应体现基于历史文脉和社会结构演变的社会网络的研究;基于公共空间策略的景观环境品质的提升,不仅仅是城市美化工程的手段,还包括对融入历史文脉的关注,对场所精神的塑造和对城市公共空间环境的梳理,是实现城市人性化与社会化可持续发展的基础性工作。从城市公共空间演进的视角去梳理北京城市更新改造的历程,对于认识北京这样一个快速发展中的中国首都城市的演变无疑是一项非常有意义的课题。

3 演进:不同阶段的北京城市公共空间演变特征

3.1历史城市形成期(金、元、明、清朝)

以东西方传统城市的空间布局作比较可以看出,虽然古代城市都会在城廓的外围体现出军事防御为特征的城墙的围合,但在城市内部布局上,与欧洲古代城邦中以市民公共生活空间为核心的规划布局不同,北京城的规划顺应了中国古代都城中以皇权为核心的空间布局思想,在《周礼考工记》有着明确的记载和图示。

清朝由于进一步实行了满汉分城居住政策,内城与外城体现出了更为明显的差异,以商业活动为主导的城市公共空间在外城得到了更为活跃的发展,带动了前门外地区商业街区型城市公共空间,在清朝后期内城还逐渐在什刹海周边,西四地区,东四、王府井地区形成了较为集中的商业型公共活动空间,其中东西两个地区与“寺庙”相关联 ,形成了“庙会文化”。两个寺庙分别是护国寺和隆福寺,即使在后来先后被毁,但周边的传统商业型公共空间,在今天还具有重要的意义。

因此,早期的北京作为中国封建都城的突出代表,反映在空间形态上就是具有突出的皇权至上的理念,具有极强的封闭性,这一时期北京旧城公共空间的形成具有一定的自发性,并且是以与世俗生活或商业活动相关联存在的。

3.2近代城市转化期(1911-1949)

1911年之后,随着清封建王朝覆灭和西方文化影响以及先进技术的引进,北京城走向现代化的初始阶段。从设立“京都市政公所”开始,对这个封建都城的核心地区开始了大规模的市政改造,带动了城市“公共空间”的最初缘起。

1912年,皇城南部的东西长安街、皇城中部的朝阜路(景山前街)、皇城北部的地安门大街打通,开始改变北京城东西向交通被皇城分割的状况,也意味着皇城从皇家禁地开始向社会打开;

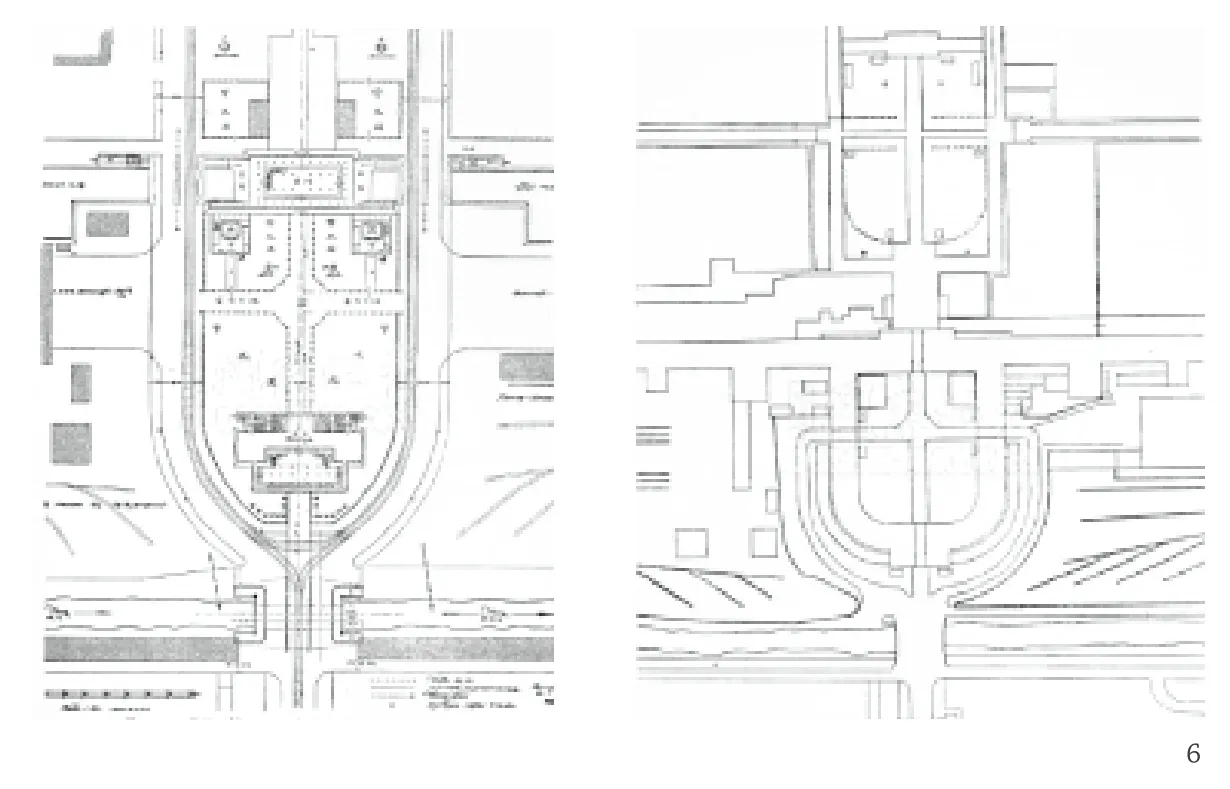

1915年,天安门和正阳门地区的改造过程中,正阳门瓮城被拆除,正阳门和天安门之间这一地区从市民禁地,变成了完全开放的场所,疏导了交通,也为天安门广场的修建奠定了基础;

1920年代,东、西、北三面皇城墙逐渐被拆除,同时社稷坛(中央公园[1914]、中山公园[1928])、太庙(和平公园[1924]、劳动人民文化宫[1950])、紫禁城(1924)、北海(1924)、景山(1924)、颐和园(1928)等逐渐由皇权禁地开放为最早意义上的“城市公共空间”。

1898年,光绪皇帝正式下令设立京师大学堂,标志着封建的太学、国子学向近现代大学转变和过渡;1911年利用庚子赔款设立清华学校;北京大学、清华大学正式诞生。

5梁思成、陈占祥,北京西郊新行政中心建议方案,1949(图片来源:梁思成. 梁思成文集. 北京:中国建筑工业出版社,1986.)

61915年正阳门改造规划示意图,左:改造前平面,右:改造后平面(图片来源:喜仁龙. 北京的城墙和城门. 许永全译. 北京:燕山出版社,1985.)

这一时期由西方教会在北京兴办的学校、医院开始出现,著名的有协和医院(1906)、燕京大学(1920)、辅仁大学(1925)。同时,金融、商业、办公等新型建筑开始出现,这些公共设施推动了北京现代城市生活的进一步发展。

商业的发展是这一时期的重要内容之一,尤以王府井东安市场、前门大栅栏地区最为代表。东安市场1903年草创,历经兴衰,延续至今成为北京城内重要的商业活动空间;大栅栏地区的发展是由于满汉分城居住的管制,汉人迁到外城,商业、餐饮、娱乐活动快速发展,聚集形成为重要的商业活动中心,1900年这一地区大火之后,更多的西洋风格的商业建筑开始出现,构成了北京最具西洋风貌的商业街区。

这一时期,皇权为中心的封建都城格局开始被打破,以紫禁城、皇家园林、坛庙为代表的皇家禁地都逐渐转型为向市民开放的城市公共空间。这一时期的北京城是走向近现代城市的重要时期,适应现代城市生活的商业、文化、教育、医疗等公共设施开始出现,城市市政设施的改造也开始为城市走向现代化奠定基础,带动起城市公共空间的兴起。

3.3现代城市生长期(1949年至今)

1949年之后,北京成为国家首都,中国政治、经济和文化的中心,经历了改革开放前后长达60余年的发展,城市公共空间的营造,也经历了在政治、经济、文化导向下的具有不同特征的发展阶段。

3.3.11949-1978起步的时期:政治中心导向

1950年梁思成、陈占祥两位先生曾提出在北京西郊建立新的行政中心,以保护北京旧城的面貌与格局不受破坏。这一建议在当时的经济条件上存在不少困难,但从历史城市保护的角度看,确实是看到了北京旧城保护的长远价值,具有一定的合理性和前瞻性。但最终,北京还是选择了围绕旧城进行改造的发展模式,这里也包含了以紫禁城—天安门为核心的政治意义上的考虑。

天安门广场在建国初期进行了初步改造,1952年首先确立了人民英雄纪念碑的位置和方案,至1958年落成;1958年天安门广场规划确定,1959年落成,东西宽500m,南北长860m,总面积420,000m2,成为世界上尺度最大的广场;1978年毛主席纪念堂落成,标志着历时近30年的天安门广场的规划建设完整实现了。在这里体现了北京作为首都,天安门广场作为全国政治中心的象征意义,人民大会堂和国家博物馆分列两侧,更加衬托出广场的宏伟与庄严。长安街也随着天安门广场的改造,发生着变化,从35m拓宽到100m。

这一时期,城市公共空间的建设还围绕商业活动不断增强,在前门大街、西单、王府井、地安门大街等地继续发展,与此同时,以寺庙宗教活动的衰微为象征,与庙会相关联的商业生活逐渐走向衰落,隆福寺与护国寺都在这一时期损毁,周边地区的商业活动也走向萧条。另一方面,城市公园与绿色开放空间的建设和拓展有了较为显著的增长,如:这一时期规划提出的绿化隔离地区、城市内部的六海水系,从自然荒地绿化转型的城市公园陶然亭、龙潭湖等。

3.3.21978-2008发展的时期:经济生活导向

1978年之后的中国开始了改革开放,城市建设也转向了以经济建设为中心,特别是1990年代之后住房制度改革和房地产开发的兴起,促进了旧城改造的快速进行,对高质量的城市公共空间的营造受到政府部门的关注和推进。

最有影响的就是在西单王府井地区进行的商业开发对原有商业空间的影响:西单广场、东方广场;商业街道步行化在使街道空间更加人性化的同时,也促进了地区的再度繁荣。如:前门大街步行化,王府井大街步行化,西单大街立体化等。

这一时期随着城市向外扩张,一批大型项目带动的城市副中心区域的新型开放空间出现,这里既包含了政府为主体投资的大型项目,也包含了民间资本参与投资的大型项目:如:以亚运会场馆建设为基础的体育休闲设施开发;以金融CBD为主体的西城区金融街的开发;以IT产业科技办公为主体的中关村西区开发;以城市边缘大型社区开发带动的金源时代购物中心开发;以时尚商业为主体的三里屯商业区、银河购物中心、东方新天地等;

2000年之后,历史空间的保护受到了更加广泛的关注,以历史环境保护为导向的公共开放空间建设,在一点点地改变着城市形象,如:圆明园遗址公园、城墙遗址公园、皇城根遗址公园、玉河的恢复、菖蒲河公园、月亮湾公园、永定门内大街、二环路绿化等。

这一时期,城市更大范围的园林水系整治受到了政府的重视,逐步开展了第一道绿化隔离地区的实施;园林水系的完善(昆玉河,长河)、第二道绿化隔离区的规划等。

3.3.32008至今转型的时期:文化品质导向

这一时期大量的标志性建筑开始出现,也伴随着对这些标志性建筑及其空间公共属性的争论。鸟巢与国家大剧院,两位国际建筑师的作品受到了广泛的争论,从建筑的形式是否符合北京首都的传统形象,到这些建筑未来在城市生活中的公共属性,都是大家关注的内容。不过有一点可以肯定,这些建筑确实在逐渐成为承载城市公共生活的新场所。

奥林匹克空间中的后公共属性:2008年奥林匹克中心建设是继1990年亚运会之后又一项对城市格局带来革命性影响的大事件。除了鸟巢之外,龙形水系的规划为北京中轴线的北延注入了新的活力和象征意义,一系列的下沉广场的规划设计,既体现了新型城市开放空间的丰富特点,又有向世界进行文化展示的重要作用。

奥林匹克公园为市民休闲提供了一处新的场所,同时也带来了一种新的生活方式,到奥林匹克森林公园去跑步开始成为很多年轻人的休闲方式。国家美术馆、中国国学馆、中国科技馆等,这些新型的城市文化设施的建设,也激发出更丰富的城市社会生活。

与历史文化保护相关联的城市公共空间也在发生着新的变化,历史街区独具特色的公共空间,营造出独具人文特色和市井生活的公共生活:什刹海烟袋斜街的10年演变、前门大街的脱胎换骨,大栅栏步行街的重现生机,旧城的丰富文化内涵越来越成为吸引市民和游客的重要公共属性。与之相对应的是,城市文化内涵的拓展,使城市公共空间的塑造具有了新的不同途径,以798艺术区为代表的创意城市空间的出现,给北京的公共生活增加了更加富有人文色彩的一笔。

4 展望:走向人文关怀视角下的城市公共空间导向

城市公共空间作为城市文化传承的重要场所,与城市发展的历史息息相关,记录着这个城市成长的过程,公共空间的形态折射着东西方不同城市的文化背景、社会习俗、民族生活和审美情趣的显著差异。此外,城市公共空间又是城市形象魅力的重要体现,是城市文化精神的物化表现。引人入胜、形象鲜明的世界著名城市一定是在拥有闻名于世的标志性建筑之外,还存在着独特而又宜人的城市公共空间。

北京城市的格局正逐渐从封闭走向开放,城市公共空间的功能也从单一走向复合,公共空间的形态从分散走向系统,更重要的是创造公共空间的导向正逐渐从政治、经济转向社会与人文,公共空间对市民的生活的影响也将会越来越深刻而又广泛。

[1] 迪特·哈森普鲁格等. 走向开放的中国城市空间.上海:同济大学出版社,2005: 16-17.

[2] 梁思成. 都市计划的无比杰作//梁思成文集. 第四卷. 北京:中国建筑工业出版社,1986.

[3] 吴良镛. 北京旧城与菊儿胡同. 北京:中国建筑工业出版社,1993.

[4] Steen Elier Rasmussen. Towns and Buildings//吴良镛. 北京旧城与菊儿胡同. 北京:中国建筑工业出版社,1993.

[5] Edmund N. Bacon. Design of Cities//吴良镛. 北京旧城与菊儿胡同. 北京:中国建筑工业出版社,1993.[6] 金光裕. 非常建筑,非常城市. 建筑Dialogue,2002(055): 22-23.

[7] 吴良镛. 总结历史、力解困境、再创辉煌——纵论北京历史名城保护与发展. 2005年在首都图书馆的讲话.

7天安门广场地区改造 (图片来源:http://activity.xunlei. com/ olympic_blue/detail17360.html)

8王府井步行街

9西单商业中心(8,9摄影:边兰春)

Unity and Diversity: public Space Evolution of Beijing Urban Regeneration

Urban public space has rich connotations and it is the source of city charm. In the course of Beijingt's urban revolution and regeneration, there are many factors such as politics, economy, culture and society, having a significant influence on urban public space in different phase. This article interprets the basic features of public space and differences and connections of the public space design between China and the West. It cards main characteristics of Beijing urban regeneration in different stages and makes deep studies on the background, process and main events of its urban public space revolution. Moreover, this article analyzes formative period, conversion period and growing period of public space's evolution mechanism and influence in Beijing. Finally,it presents that the public space design of Beijing's future is gradually changing from politics and economy to the society and humanity dimensions. Function and form of public space is developing from single to compound and from scattered to system, forming the unity and diversity of public space system.

Beijing, urban regeneration, public space,revolution

清华大学建筑学院

2015-03-20