边想边做—前现代建筑能教给我们什么?

徐好好/XU Haohao

边想边做—前现代建筑能教给我们什么?

徐好好/XU Haohao

本文以象城建筑和翻屋企城市遗产保育计划的两个案例,切入对城市历史环境中进行当代空间设计的基本问题,包括对城市环境的观察和陌生化,以及形式和结构的空间操作,以一种边实践边思考的方式,提出在项目内部进行空间基本范型的横向研究,结构地、自主地、抽象和概括地对设计进行一般性讨论。

观察和抽象,形式和结构

国家自然科学基金资助项目(项目批准号:51308219)

1-1光裕路7号东立面

1-2保留的蚝壳墙

1-3光裕路7号历史演变示意

在古典建筑中,嵌在表面上的一道道檐饰的平行关系总是受到尊重的。这显然是对荷载面的导向、重力、组织的统一性表达……主要檐饰之间的平行性让建筑物身上出现了很容易看到的与重力方向相反的上升和基本的节奏……它们几乎可以在其自身传递和浓缩具体感、存在感、客观真实感……并上升到形式形而上学的层累地步。

——路易吉·莫莱蒂[1]

1

2013年,因为广州荔枝湾涌的改造,象城建筑的建筑师们认识了在番禺沙湾的何先生,碰到光裕路7号一个小房子。它比较有意思的是一面完整的蚝壳墙。相邻的道路以前是河涌,房基比覆盖后的路面高了差不多1m。房子前后各有一个小院,有屋顶遮盖的地方近20m2,梁架就搁在一侧邻居的锅耳墙上(图1)。

这个小房子后来被纳入广州本地的“翻屋企”城市遗产保育计划1),作为一个典型案例加以记录:

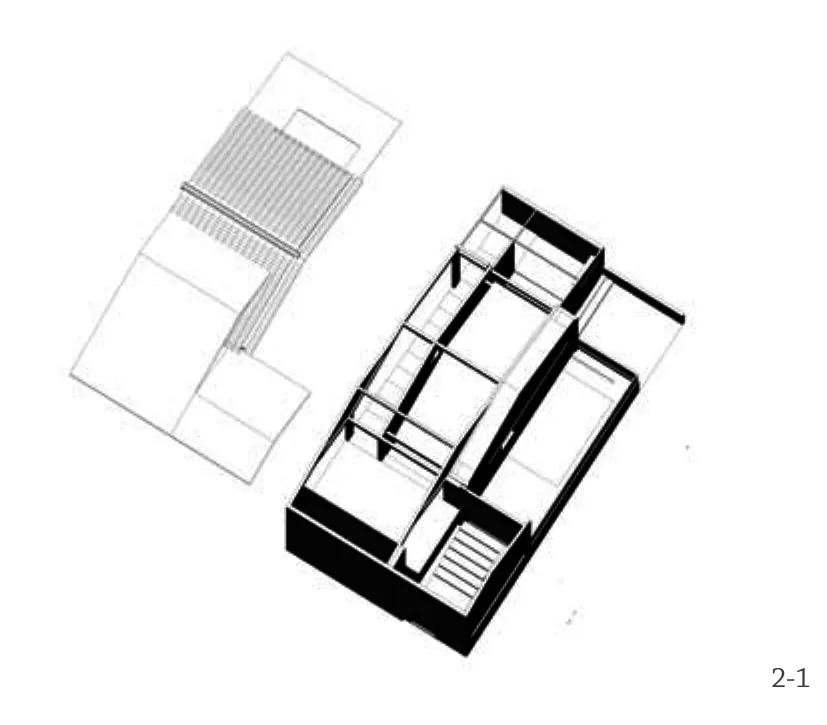

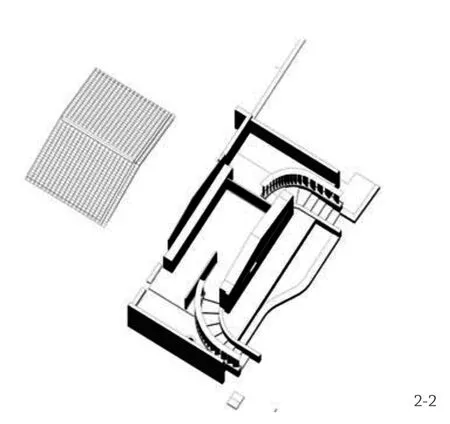

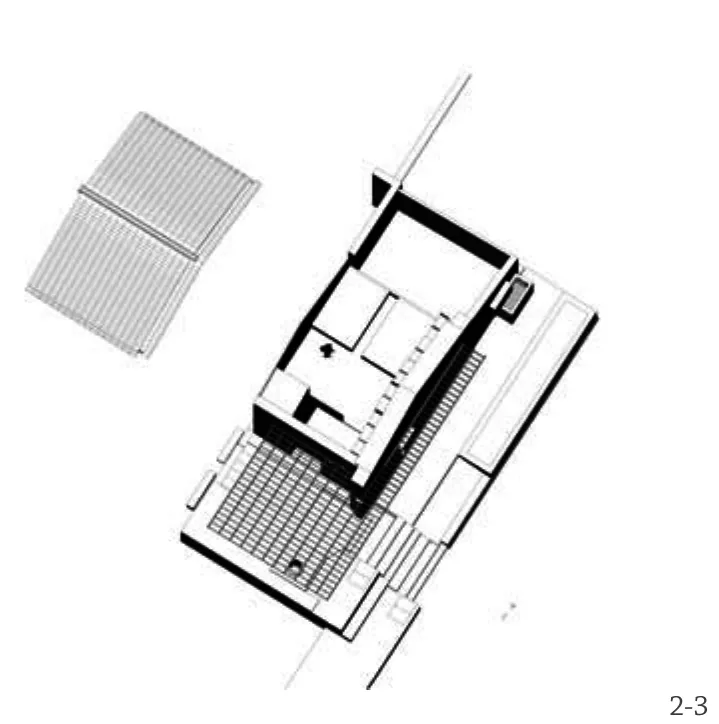

讨论从新和旧的对抗开始。最早的尝试是把蚝壳墙装起来,如果基础悬空,室外地面和天光下的室内材质一样,就像土间之家一样放大了单个空间;旧有空间有时候可以通过门缝的侧光和挤出去的小房间得到进一步地加强,有时候,它也可以直接把曾经是屋子的内院封盖起来;如果把刀劈向前院,把进入室内的方向感反转过来,把房基降到“水”的高度,或者干脆模糊掉前后院的差别,用一个浅浅的凹口把高差压薄、压扁,新的动作就贴着过去的环境,穿越到过去的空间中;还有一种可能,是讨论窗套的深度,向内开口的形状,内外侧的打磨程度,把光线用分解动作来表现,把室内空间薄薄地挂在后院墙上,给单个空间带来一种端庄的调性;如果把搏斗,集中在床台的“书桌化”和“废墟化”上,又或者用一种密度很高的办法,填满服务空间,还有可能让消失的界限感来呈现单个空间(图2)。

因为房子小,建筑师可以轻松地抛开巨构,不那么对旧空间的句法和关系进行怀旧,而可以用一种整体的插件,带来对历史观察的陌生化,同时让新的动作服务于大的环境秩序。这个项目中最能让新和旧对抗的,并不是在旧的基础上,按照新的物质来构件,而是新的句法,几乎都绕着或是切着旧的句法走。这样,过去的空间关系都成为“对象”呈现出来。对设计而言,它既可能是一种城市观察的抽象化和陌生化,也可能是一种施工和技术的具体化以及细部的物质化。如果这种陌生,还能带来一种有自我辨识的等级,那么这个空间结构的转型、固化和再转型就能无休止地继续下去。

2-1封盖内院的讨论

2-2前后院扭转的讨论

2-3上下光线的讨论

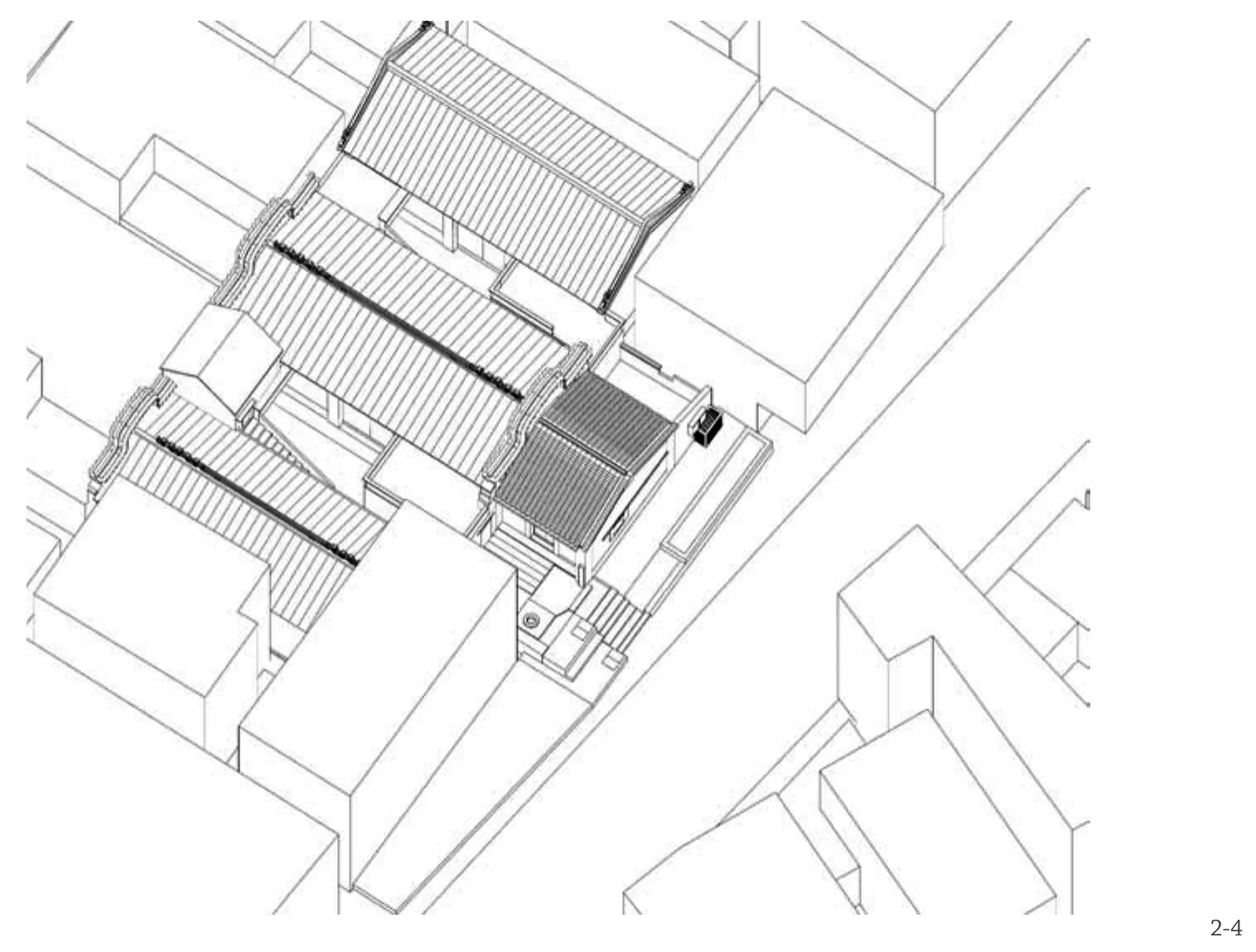

2-4窗套的讨论

(1,2图片来源:象城建筑《沙湾光裕路7 号》设计图集)

2

广州人种复杂、文化丰富、历史悠久,混乱又人情脉脉。直白的城市环境,从一个很小的范围,把城市的水、地形、地界、人和所有的变迁都浮现出来。这种直白,对房子而言通常很有力量,从一开始就让城市中的房子产生了一种“调性”。但是定了方向感之后,如何通过句法、架构的讨论,让这种观察产生抽象的空间概念?如何一刀劈开,让两个不同的自己去思考和再思考这个问题?对广州城市的观察,一定不在于调整带来的精致,而在于搏斗带来的厚度。

广州也是一个朴素的城市,和中原地区压迫、紧张的历史不同,它是一种没有太多精神负担的形象。如果设计从一开始就把外部环境、功能的冲突摆出来,然后和结构、构造一起来讨论,再把源自古典和前现代的手法主义平面和细节埋进去,然后讨论城市,最后回到前现代建筑师的状态中,完成一个复杂设计,那么除了经常讨论的环境、微气候,还有街巷、街面、楼层、阳台、门廊、楼梯、山墙、结构,在今天的设计中还可以被怎么讨论,或者是不是还可以被讨论?换句话说,前现代建筑的经典方式,在混乱的广州老城,到底怎么落户?广州老城建筑表面的复杂下面,到底有什么东西是可以被抽象出来的?

回到象城建筑在荔枝湾畔的另一个房子,一个在未来5年会逐渐成型的中药材专门化市场。从启动区建筑最初的退台;到文物建筑周边都是2层,整个低矮的方案;再到整体4层,把文物建筑包进新设计中,达到场地中被拆的(小学校)高度。如果地块的出入口从文物建筑直接进入行不通,就要偏到文物建筑的西侧,所以西侧两栋保留建筑之间是一个可替换的轻质结构(图3)。从这个可能的入口一层望过去,对面是一个新开的巷口,通向内街保留下来的传统风貌建筑。二层是老建筑拆剩的一段过街楼,内庭像圣洛伦佐礼拜堂不断内退的廊子一样,一方面提供采光,一方面也应对78%的特殊密度要求(图4)。

退台,对于城市视线是一个不错的分析,是标准的城市设计和以城市为导向、尊重旧建筑的方式,但这类模式存在一个隐形的思维惯性:一定要温柔,不能粗暴。如果反过来看这个主题,应该怎么做?其实压上去并置地做完形,未必不是面对历史的出路:把旧建筑当成路桩或是废墟,新加的部分就是(透明的)完形新空间,也可以很好地解决新旧关系。或者还可以沿着老建筑也建一个房子,留下空隙,安上矩形空间的拱顶玻璃廊,那么侧后方的建筑退台与否就无所谓存在了。这种设计形成了一种被退台排除在外的路子,既突出新建筑的完形,也突出老建筑的存在,靠材料去解决差异。像贝尔拉格(Hendrik Petrus Berlage)的证券交易所(Beurs van Berlage),在收齐街廓的外立面内部,是一个3层拱廊的“城市”大厅。

3中药材专门化市场西、南展开立面

4-1市场内庭

4-2市场北入口

沿街的长边,如果像现在一样守住街廓,一层贴紧马路,虽然很像保留的文物建筑,但显示不出商业建筑的温暖。这个启动区可能有3个不同的缺口,一个是巨大的带假透视的自然豁口,一个是商业(骑楼?)立面,还有一个是原有居民区一侧的公共巷口(图5)。内凹的西侧转角无疑很重要,也是最难的一处,空缺和填满,到底哪个会更好一些?骑楼也有风险,因为可能和商业运营产生矛盾。

如果问一个更为基本的问题:文物建筑很可能其实原来就不是商业用途,所以底层有没有骑楼并不重要。但是设计补上一堆新的沿街商业建筑,那么仅仅在形象上靠近文物建筑而不再顾及当代的真正用途,是不是只完成了一半的工作?如果抛开说服甲方的问题,从学术上来讨论骑楼的连续,那么仅仅内凹立面显然是有问题的。最直接的困难在于,转角处怎么处理?但是伪骑楼的方式并非完全不能接受,例如在墙上做一排悬挑的支架,简单地挂满帆布,甚至文物建筑也可以加布雨篷,让商业和服务得到覆盖,容积率没变,还折衷地面对了街道。作为一个调和的答案,这个短暂性的可更替构件,是要出现在设计图中的,是建筑的一部分,而不是装修。它是保罗·雷蒙德(Paul Raymond)的巴黎街铺,也是路易·沙利文(Louis Sullivan)的连续檐口。更哲学地说,逛街对于多数人来说是一种沉浸,它要把人变成目不暇接的下意识的消费者。对于做白日梦的人来说,脚下的台阶忽高忽低,街道立面的过度单调和过度不一致都是不必要的唤醒。好的商业街,就是五花八门,又通过底层的连续性成为梦节奏的载体。

如果把这些讨论概括一下,建筑师在端看自己草图时,每一步都要追问一个为什么和否则。设计训练其实是康德的条件性(conditionality)的示例,它不单是文化和肌理的语境,还是更为普通的为什么要那么做。例如,退台动作,其条件性就是看不见的温柔,因为建筑师从价值观上认定了温柔是对待既有建筑的最好选择。这并不是说退台不好,或是廊就更好,而是说设计者应该明白当还有廊的选择时,即便最后回去做退台也会很好,会帮助退台吸纳那个看不见的“廊”,让它的原理更清晰:当物体的并置,甚至几何关系都是偶然时,也有可能让物体每一个都成为自我完形。

当然,包裹文物的方案,有可能因为满足了开发商的利益最大化,而使建筑师得到所谓的自主性追求。但是,这种包裹有建筑学的价值,所以值得尝试。只要密度没有达到100%,就有机会进行大胆的透明化,像MVRDV事务所的空中四合院实验那样,切开转角,用玻璃和断面把房间和结构都暴露出来。

3

莫莱蒂在比较巴洛克与米开朗琪罗建筑中的理想结构时提到,要想理解建筑史以及其基本语意价值,一项有趣且基本的分析,就是去比较再现性结构(或者称理念化结构)与真实结构(或者称技术)之间的关系。在一种结构里,调查另外一种结构的吻合程度,或者彼此脱离、只再现结构的自主世界的倾向,乃是理解建筑的基础[1]。在他看来,视觉表皮的结构,不可能也不应该就是内部的受力结构,然而正是二者的对应、错位、脱离,才创造了建筑史研究的魅力。

这种结构和空间的设计,需要罗西式的前提,在身边能找到经典的模本;其次要通过构造把做法和异化跟进;最重要的,是要赋予设计一种很具体的语境,才有可能成为彻底的文化背景中的手法主义结构与空间。在勒·柯布西耶那里,在实用的内部布置和外部的柏拉图形式之间存在着分裂,但是这种内外分裂又可以辩证地调和起来。如果没有辩证的对话,在内外之间造成决然的分离,让基于面相的经验性逻辑在“大脑的另一个不同区域”产生“装饰假面的厂房”,那就变成一个宽度很宽、密度不够的结构选型工作了。只有当建筑的外部服务于一套规则,内部服务于另一套规则时,这个结构话题才构成深刻的建筑学本体命题。如果把外部条件省略,或是把外部条件等同于内部条件,就变成“透明的”现代建筑了。中药材市场,因为社会性与家庭空间之间不再合一,无法用所谓城市就是客厅、客厅就是广场来解释,也不是什么所谓内部是外部、外部是内部的状态,而真正就是受力物理结构与空间间隔、界面的多层作用。因为这种内外不同要求之间的矛盾,让结构在中间受着夹板的冲击,才有可能在自我搏斗中产生柯布式的审美完型逻辑或者阿道夫·路斯(Adolf Loos)式的社会完型逻辑。

5中药材专门化市场东、北展开立面

6曼图瓦国家考古博物馆内景

7曼图瓦国家考古博物馆中庭

8市场内庭剖面(3-5,8图片来源:模型及剖面绘制胡浩森)

简单来说,形式与结构,具体到建筑时,就是所谓思考结构的形式(结构自身的形式,以及这种结构所意味的空间形式)、结构所暗含的功能形式、纯粹表现性形式的重叠与吻合,以及在建筑历史中共存而产生的建构空间的密度和张力[1]。它不同于勒·柯布西耶的水平叠加,也不同于路斯的体积规划,而是把类型放入场所、结构和外壳中讨论,“通过场所”“结构”“场所+结构”,把自然到人工的各种材料叠加研究,把罗西式的抒情性、哲学性、文学性物质化、人情化了。

费尔南多 (Fernando Tavora)的网球亭(Tennis Pavilion)柱子看似不落地,作为多立克楣构一部分的三陇板,竟然出现在了基础,仿佛米开朗基罗在本该受到挤压的形式处故意放掉了压力,挂在那里像滴水一样。类似构成派不做边端加工、直接显示穿插的折板,和广州的郑祖良建筑师非常相似,出现了大量结构的夸张、变形、倒置,让收挤压的部件感觉挂在上面根本就没有支撑力般。这种结构的障眼,也大量出现在阿尔比尼的曼图瓦建筑群中,垂直的墙面、靠拱的厚薄、做出视觉的倾侧,把内立面做出外立面的感觉(图6);凹口的转角直接把角位做出了中心感(图7)[2]。乔托的壁画里,所有的空中要素——因为靠近天堂——都采用了微缩,那有没有可能在中药材市场建筑物的最顶层,屋顶要素并不是主层的复制,而出现自己的独立尺度?通过横向拉伸、竖向压缩,或者把屋顶做空,通过把体积弱化,来压扁顶层的感受?

如果用列维斯特劳斯的语言结构主义来描述,作为形式的结构其实也是意义的世界和声音的世界。一篇文章可以表达深刻的思想,一句话可以表达意思,一个单词也可以有若干指代的涵义,但如果把单词切分成音节,剩下编码一般的排列组合,意义又在哪里?这就是语言学家和结构主义者大为着迷的东西。在微观世界里近乎量子的声音对比、延续、链接,就逐渐、猛烈地跳跃到意义的层面。刘东洋老师曾经在讨论中提到,法语“jour”和“nuit”2)的特质以及意义的差别,就像林夕写粤语歌词,沿着歌词的声音谱曲。法语念出来,一个绵长,一个短促,意义上也是如此——白天是一个整天的感觉,夜却是忽然地到来。

4

无论项目是20m2还是2000m2,都需要从内部进行空间基本范型的横向研究,结构地、自主地、抽象和概括地对设计进行一般性讨论,守住具体技术判断的底线。如果没有这个范型,实际上就没有了学术地图的个体定位,那么无论象城建筑还是翻屋企,对建筑学本身的细化或是拓展,都没有真正的贡献。

如果能在设计中把结构想象得多一些,既是力学的也是过程的消隐,把物质、材料组织成为有选择的表达性和层次,然后在塑造界面的过程中,不断地打开、错位、闭合空间,然后对位地想室内到底在哪里,就有可能产生城市尺度的现代意义的空间。

当代中国生产力和技术变化似乎还没有进入真正的现代末期,那建筑学的危机,还是在于重新找回现代性中的核心表达3)。对沙湾的老宅和荔湾的中药材市场,难度还是在被动式剖面的讨论,还是在物的夯实,还是在观察的抽象(图8)。

物(matter)是一个远大于物质材料的概念,它是小社会、亚文化、次民主、内部现代性的话题,尤其对年轻的建筑师而言,就是从家做起、从小做起、从内部做起、从改造做起的内部现代性。坂本一成的盒中盒,那种界面的开放,正是从内部自由开始,它室内的错动完全是当代的次公共,非典型博物馆的内部公共性。也就是说,从各种尺度上,都有可能从内部做到商业的平权和民主,符号消费的简单和民主,甚至是身体使用的民主,这可能是当代中国的一个重要话题之一。

注释:

1)翻屋企,是由来自华南理工大学建筑学院、广州美术学院建筑艺术设计学院的老师、同学和象城建筑的职业建筑师们发起的非营利性社会组织,尝试在非正式建筑遗产的产权所有人(保护责任人/使用者)和政府职能部门之间,建立一个具备专业判断、强调社会参与的咨询服务平台。联合遗产保育的专业人员、利益相关者、社区,在个体和政府之间,讨论遗产问题,提供详尽解决方案,既关注历史环境中遗产的保护和复原技术,也关注与利益相关者、经营者之间的联系。翻屋企对老房子的改造和使用全过程进行记录和评估。

2)Jour可译为日,nuit可译为夜。

3)史永高. 温暖的房间. 华南理工大学学术讲座,2016-03-20.

[1] BUCCI F, MULAZZANI M, MORETTI L. Works and Writings. princeton Architectural, 2002.

[2] CARLO ARGAN G, CONTARDI Bruno. Michelangelo. phaidon press, 2012.

[3] 刘东洋, 柳亦春. 新大舍——柳亦春谈近作. 建筑学报,2016(01).

As I Am Doing: A Lesson from pre-Modern Architecture

The article takes two cases from Urban Elephant architects and Faan Nguk Kei organization to discuss basic design topics in the existing urban environment, including the abstraction of urban observation and the movement of form and structure in space. It refers to the study of spatial paradigm and the general thinking of design.

observation and abstraction, form and structure

华南理工大学建筑学院,亚热带建筑科学国家重点实验室,象城建筑

2016-03-15