上市公司壳资源价值影响因素实证研究*

中国财政科学研究院段小萍清华大学五道口金融学院 许珂

上市公司壳资源价值影响因素实证研究*

中国财政科学研究院段小萍清华大学五道口金融学院 许珂

本文选取2008-2013年83个借壳上市案例面板数据,从被借壳方视角计算壳价值率,实证检验衡量壳价值率与政策影响、宏观经济趋势、借壳动机及双方议价能力等四个方面的相关性。研究结果表明:壳价值率与宏观经济趋势成正比;与扣非后EPS及股权集中度成反比。通过对借壳上市不同路径分析,即原公司资产有无被置换出来,本文发现不同路径可能存在不同的内生性原因。实证结果表明,资产置换类案例与吸收合并类案例中发生并购的壳价值率具有不同的影响因素,其中吸收合并类案例通常意味着较高的壳价值率。

壳资源 借壳上市 借壳路径 IPO 暂停

一、引言

我国股票发行保荐制度和不完善退市机制为企业上市带来较高门槛。但同时,上市带来的融资效应、广告效应及各种税收优惠又使我国企业对上市有着明显偏好。“入市资格”的供给与需求矛盾使得很多企业转向间接上市。尤其是在重大资产重组尚未达到与直接上市同样严格的政策标准(2013年)之前,借壳上市通常被视为绕过重重审核间接上市的有效途径。

但是随着市场环境的逐渐宽松,当上市资格不再成为一种稀缺资源,我国股市中的壳资源价值会随之缩水,为企业借壳上市带来更多不确定性。因此,研究上市公司壳资源价值影响因素可为拟上市企业选择目标公司、制定谈判购买价格提供科学依据,并指导企业在借壳上市时制定合理价格,避免重组失败;有利于促进借壳上市并购的完成;长远看来,还有利于帮助我们估计股票发行注册制改革后我国股市的缩水比例,为投资者理性考察上市公司未来收益带来科学决策与参考。

二、文献综述

由于国外股市的“壳”并不足以构成一种资源,因此针对“壳资源”的相关研究较少。作为我国股市的特有现象,对于“壳资源”的研究开始于对“壳资源”的定义。比较有代表性的是胡继之(1998)依据上市公司规模及业绩将其分类,并从广义和狭义角度对壳资源进行定义;陈永忠(2004)从狭义的视角指出“壳资源”是由上市资格带来的入市融资和交易的权利,是一种市场产权。对于壳资源价值的研究,主要从两个方面展开:一是关于壳资源估值理论研究,一是关于对买壳上市并购溢价的研究。

(一)关于壳资源估值理论研究关于壳资源估值理论的研究,我国学者主要集中于对壳资源估值方法的探索。

(1)价差法。根据对“壳”资源定义的描述,可以发现上市公司的价值包含该公司作为一个相同条件下的非上市公司所具有的价值,即公司价值;也包含了由于具有上市资格,能在场内交易带来的壳价值。因此,要确定壳价值,只需知道该上市公司的市场价值和公司价值。

关于上市公司公司价值的研究,在股改前,我国股市是二元结构,存在大量非流通股,只能通过场外交易转让,流动性较差。非流通股的场外交易价格接近上市公司作为同等情况下未上市的公司价值(这里认为上市主要是增加了该公司所有权流动性)。柯昌文(2011)认为非流通股股份的交易价格反映了上市公司的公司价值,因此可以选择非流通股的场外交易价格衡量公司价值。本文认为,我国股改自2004年开始,到2007年几乎已经完成,在2008年后,并无非流通股及交易价格,这种方法对于评估2008年后借壳上市的案例具有一定的不适应性。纳鹏杰(2002)认为壳公司整体资产有几种评估方法,较为重要的评估方法分别是:净资产法,即以净资产账面价值作为其公司价值。此方法的优点是可操作性强、客观、缩短买壳时间及降低谈判成本,但该办法没有考虑诸如人力资源,品牌等无形资产;清算价格法是以假定被借壳方为即将破产的公司为前提进行评估的,由此衍生出净资产评估值方法。陈品亮(1999)认为用清算价格法比较适合估计上市公司的公司价值,但此方法是以该公司将要破产为前提假设的,实际运用中,应当考虑是否符合这种前提。此外,还有市价法、重置成本法和竞拍价格法等等,但这些方法要么忽视公司无形资产,要么可行性具有一定的局限性。

(2)买壳成本法。王性玉等(2002)运用买壳成本法,指出市场决定了壳资源的价值,企业通过买壳上市的成本应与直接上市的成本相同,即借壳成本是企业在直接上市过程中的寻租成本和IPO的固定成本之和。因此可以用直接上市成本估计借壳上市的成本。但买壳成本法的前提是市场有效,企业上市的不同路径无套利,这个假设在我国股市弱有效性的前提下较难成立,其次寻租成本(如社会关系)等也不易衡量。

(3)壳价值增值法。柯昌文(2010)运用壳价值增值法,在测算德棉股份的壳资源价值时指出,壳公司原股东从运作该壳公司上市到转让股份获得增值由三部分组成:因经营管理而提升的经营增值、因初次上市带来的IPO增值以及具有入场交易资格而产生的壳价值。因此可以将该公司从上市到现在所有的经营增值、IPO增值从市值中减去,从而得到壳价值。该方法虽然具有相当的合理性,但因数据获取较为繁琐,且部分公司上市后大股东几经变化,交易往往会带来并购溢价,不能对所有公司采取相同的计算方法,因此,本文对该方法的使用也没有进行考虑。

(4)AH股溢价法。陈书炎(2013)则运用AH股溢价法,通过研究在A股和H股同时上市的公司,认为AH股溢价就是由于两地股票发行和交易制度的区别所带来的壳资源价值。这种方法比较简便,但它粗略地把AH股溢价的所有原因归结到壳资源上不够合理。造成AH股溢价的原因很多,例如存在投资者偏好、由于信息披露不同带来的过度或适度投资等问题。另外,能在AH股同时上市的公司本身规模较大,业绩较好,并不能代表A股所有的公司,样本有偏,估计结果可能具有一定片面性。

综合以上评价四种方法,价差法是比较合理的一种估算方法。在假设公司债务的账面价值与市场价值相同的前提下,用上市公司股权的市场价值与净资产评估值或净资产的账面价值之差估计壳资源价值。

(二)对买壳上市并购溢价理论的研究当前主流的关于并购溢价的理论是Nielsen和Melicher以128起并购的案例为样本研究的协同效应下的并购溢价理论。通过选取经营协同效应,瞬时财务协同效应,实际财务协同效应和主并公司并购前特征的四种并购动机的代理变量,发现并购溢价与相对市盈率、主并企业主营利润比率成正相关,与EPS变化比例及现金流比率成负相关。此外,该研究还从“讨价还价”理论和“经营预期”理论两方面讨论了财务协同效应不显著的原因,对本文具有一定的启发和借鉴作用。具体到买壳并购的案例,国外鲜有对买壳上市并购溢价的研究。国内关于买壳交易并购溢价文献主要有:李东明(1998)认为壳公司溢价主要受市场供求关系的影响,并分析了其与股权结构等因素的关系。该研究从理论上比较充分,但缺乏实证证明,而且其中一些影响因素如专业化程度无法量化,需要另选代理变量。此外,由于我国证券市场愈加宽松,壳公司溢价逐步降低,并且从2004年开启股权分置改革,溢价高低与另外一些因素相关。游达明等(2004),胡冰(2005)与刘丽英(2009)均对壳资源的溢价问题做了实证研究,考察了其与盈利能力,负债能力,流动性,股权结构等因素之间的关系。但不同的研究采用了不同的壳定义:游达明采用价差法;胡冰采用成本收益法;而刘丽英采用了宽派的壳定义。因此,三人的结论也各有不同,而且,在三项研究当中每项研究都有可以改进的部分。

三、理论分析与变量选择

(一)理论分析

(1)借壳上市及路径介绍。证监会对“借壳上市”的定义是:“利用资本市场并购重组制度实现上市的一种方式,通常指收购人取得上市公司控制权同时或者之后对上市公司实施重大资产重组的行为”。因为我国上市有门槛,壳资源的价值包含在所有上市公司的市值中。但在企业日常的营运中并不能被很好地剥离和衡量,它更多体现在买壳交易的溢价中。因此本文通过借壳上市溢价来剥离壳资源,进而探索壳资源与哪些因素有关。

正如本文在定义中提到的,借壳上市的一般路径中包含获得控制权和置入资产两种行为,如图1所示。

图1 借壳上市路径

在实际操作中,部分案例是先通过协议转让,要约收购等方式获得控制权,再将借壳方资产置入,通常情况下会进行原公司资产的剥离。但是在有些案例中,获得控制权和置入资产两步是同时进行的。通过增发换股的方式,壳公司向借壳方发行股票,反向收购借壳方资产。而在这种案例中,壳公司的资产大多不会剥离,我们把这种方式叫做吸收合并。这种方法的优势在于减少资金压力,促进借壳上市的完成。

本文之所以将借壳上市路径加以区分是因为在第一种路径中,因为要进行资产置换,借壳双方会请第三方对双方资产进行评估,达成统一意见,进而将原公司资产置出。而在吸收合并的方式中通常只对要借壳方(置入资产方)进行资产评估,原公司资产无评估值。这种借壳路径的区别会直接影响我们计算壳资源价值时采用的方法,下文中会分别处理。

在取得借壳上市控制权之前,有些案例中,壳公司会以其全部业务和资产定向回购并注销原大股东所持的股份,或者将其全部业务和资产转让给拟借壳企业的控股股东,相当于制造了净壳公司。但这种资产回购是壳公司与原控股股东之间的关联交易。考虑到关联交易会导致资产回购价格不公正,如原大股东会“支持”壳公司尽快借壳成功,从而溢价收购资产。并且在实际中,这种借壳路径比较少见,因此本文会剔除这种借壳路径的案例。

(2)壳资源计算方法。

上市公司的市值=股权市值+债务市值

假设公司负债的市场价值与其账面价值相同,我们可以只关注股权。根据本文在文献综述中的定义,这里采用“壳”资源是一种市场产权的狭派观点:

壳价值=上市公司股权的市场价值-作为私人公司时的股权价值

上市公司股权的市场价值=股本×股价

公司股权作为私人公司时的价值代理变量其净资产评估价值;若无,则采用股权的账面价值。结合前述借壳上市的路径,这两种计算方法代表不同的借壳途径,在下文中,我们会看到这种区别。

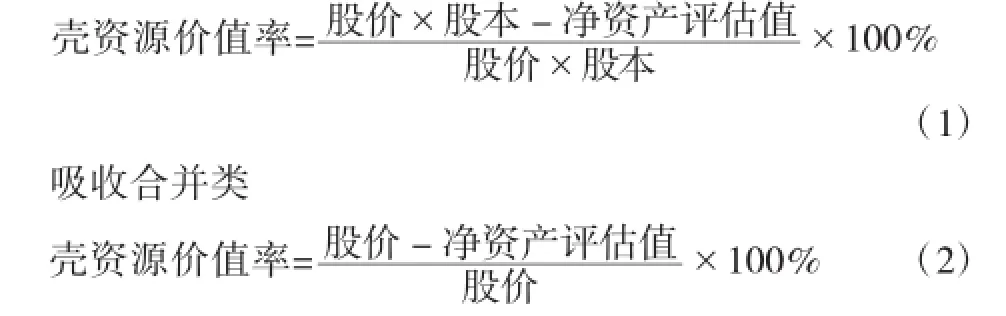

此外,为了使不同规模、行业的公司可比较,本文定义壳价值率:

壳价值率=壳价值/股权的市场价值×100%

下文中将“股权的市场价值”称为市值,“作为私人公司时的股权价值”称为公司价值。

(二)变量选择综合前人的研究成果及影响壳资源价值因素的理论分析,本文认为壳资源价值影响因素解释变量的选取应从以下几方面考虑:

(1)政策影响。借壳上市受到许多政策约束。近期出台的相关政策包括2008年初通过的《上市公司重大资产重组管理办法》(下文简称“办法”);2011年9月开始实施的《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》(下文简称“决定”),增加了针对借壳方的财务要求;以及2013年底公布的《关于在借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通知》(下文简称“通知”),禁止了在创业板借壳上市,并明确提出借壳上市与直接上市门槛相同。随着政策约束越来越严格,企业在借壳上市时受到的约束增加,导致买壳成本增加,借壳方对壳资源的支付意愿逐渐减小。

此外,考虑到我国直接上市受到监管约束,IPO暂停成为救市常见手段,当处于IPO暂停期时,上市资格供给减少,根据供需理论,被借壳公司的价值中壳价值比例较高。然而,考虑到IPO暂停的内生性原因——股市低迷,拟上市公司如果是为了获取更加丰富的融资途径,市场低迷期上市并不能满足其融资需求,这会产生与供给需求角度相反地影响。此外,借壳上市一般需要一年半到两年时间,一般借壳上市时间会覆盖IPO暂停期,即选择借壳上市也许比等待至IPO解冻选择直接上市需要的时间还长,综上所述,IPO暂停对壳资源价值率的影响方向相反,可能相互抵消,也可能其中一种占优。

(2)宏观经济趋势。宏观方面,上市公司的壳价值与宏观经济趋势有关,经济整体运行良好时,股权的市值一般较高。但考虑到被借壳的公司大都是业绩较差或停业,利润率较低甚至为负的公司,公司价值受宏观经济趋势影响较小或没有影响,因此壳价值率相对较高。而当经济发展下行时,公司的公司价值萎缩,壳价值率相对较低。本文采用股指收益率来衡量宏观经济的趋势。

(3)借壳上市动机。除了政策影响和宏观经济趋势影响外,借壳上市的动机也对壳资源的影响较大。一般而言,企业借壳上市的动机有两种,分别是战略性动机和财务性动机。

战略性动机指上市公司资产重组是为了拓展原公司主营业务,提高市场势力,增强竞争力,扩大市场份额,降低风险,增加利润,从而收购一个与原公司业务相关的企业,这种情况下要求被借壳方业绩良好;财务性动机,也就是借壳上市的主要动机是以融资为目标,通过吸纳新资产,改变主营业务,使其转变为财务状况较好的盈利公司,再利用上市信号所带来的低违约风险向银行贷款,或者在证券市场进行直接再融资。这种情况下被借壳公司通常业绩较差甚至大部分是特殊处理(Special Treatment)的企业。显然,当借壳上市是出于财务性动机,被借壳方价值中的壳资源率较高,而若是出于战略性动机,其壳资源价值率会比较低。

综上,我们主要根据被借壳方的财务状况对借壳上市的动机加以区分,具体来说,包含其公司的盈利能力,偿债能力,流动性。一般而言,其财务表现越好,代表公司主营业务比较健康,收购动机倾向于战略性动机,壳价值比例较低,反之则越高。

此外,一些特殊处理(Special Treatment)的企业,实际上是近三年财务状况整体表现较差的公司,这种借壳上市通常出于财务性动机,其壳资源价值率一般较高。其次,对于出于财务性动机借壳上市的案例,可以从借壳方的角度进行细分,不同行业、规模的企业以及处于不同阶段的企业对融资的需求不同。此外,借壳企业收到一些行业政策影响,直接IPO成本较高,转而寻求借壳上市,此时被借壳方的壳价值比例较高。

(4)双方议价能力。议价能力可以用被借壳方的股权集中程度衡量。一般而言,被借壳方都是倾向于借壳成功的,这样才能改善公司效益,盘活原股东手中资产,而股权越集中,双方谈判成本越小,壳资源率也比较小。其次,借壳双方实力对比也能反映双方议价能力。借壳方与被借壳方实力对比越悬殊,双方议价空间越大,壳资源越容易卖高价。此外借壳双方实力对比也从市场预期和市场信心的角度影响了壳资源价值。当市场得到双方拟借壳资产重组消息后,相比于原公司,借壳方实力越雄厚,市场对该公司未来现金流预期越高,公司股价升高,其壳资源价值增加。

四、模型设定与变量描述

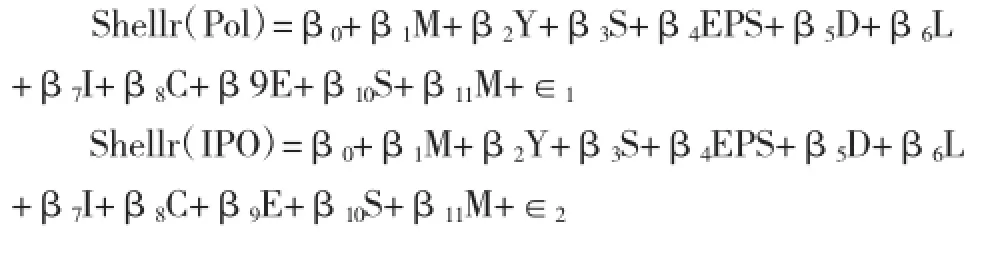

(一)模型设定与变量选择本文基本模型设定为:

其中变量定义如下:

(1)被解释变量定义。本文的被解释变量是上市公司的壳价值率,是上市公司壳价值与其市值之比。股权的市场价值是指董事会预案公告日当天的股市收盘价与股本的乘积。因为我国股市有涨停的限制,若当日股价有涨停,则顺延至下一日,直到无涨停的股市收盘价。若预案公告日当天及其后的一星期内该只股票处于停牌状态,则采用离预案公告日最近的上一次财务报表中的历史数据,市净率与每股净资产估计股价。

由于借壳上市路径区别,采取资产置换路径的案例中被借壳方有净资产评估价格。在这种情况下,上市公司的公司价值采用净资产评估价格作为代理变量,并以评估基准日或距评估基准日最近的上一次财务报表中的数据摘取解释变量。

采取吸收合并且被借壳方资产无剥离的借壳路径中因并无净资产评估价格,上市公司的公司价值用董事会公告日或距离董事会公告日最近的上一次财务报表中的净资产的账面价格做代理变量。

(2)解释变量定义。根据前述解释变量理论分析,以及实际中数据的可得性,本文定义如下变量(另下文中涉及到的所有虚拟变量,若需要以时间作为判别标准的,均采用董事会公告日,下文不再赘述):

借壳政策(POL),本文选取的样本中最早的数据是2008年4月20日,最晚是2013年6月1日,即只有《决定》的出台影响了样本的政策环境。以2011年9月为界点,设立虚拟变量,2011年9月之前公告的案例记为1,其后为0,预计此项系数为正。

IPO是否暂停(IPO),本文选取的样本区间所覆盖的IPO暂停期主要是从2008年9月到2009年7月和2012年11月到2013年底。设立虚拟变量,公告期在IPO暂停期间的案例为1,其余为0。由于IPO暂停带来相反方向的影响,此项符号待定。

股指收益率(MACIND),衡量宏观市场趋势,采用追溯性方法,选取当日和三月前同一天的上证指数或深成指数,计算股指收益率。由于壳资源率与宏观经济趋势成正比,预计此项系数为正。

年份虚拟变量(YEARD1/YEARD2/YEARD3/YEARD4/ YEARD5),由于样本均是单独的事件,既不属于时间序列数据,也不是横截面数据,为了排除时间的不同造成的误差,设立年份虚拟变量作为控制变量。根据虚拟变量数目是被区分项目减一的原则,设立5个虚拟变量,发生在2008年的案例YEARD1记为1,其余为0,以此类推,发生在2013年的案例将5个虚拟变量均记为0。

是否(ST),衡量被借壳公司的长期财务表现,从而反应这起借壳上市案例的动机,设立虚拟变量,若被借壳方是ST公司,该项记为1,反之为0。该项符号预计为正。

扣非后(EPS),衡量被借壳方上一财务年度的盈利能力。一般而言,衡量盈利能力多采用资本回报率(ROE),但ROE数据并不完整,这里用EPS代替。采用距资产评估基准日(若有)最近的上一次财务报表中的数据,或采取距董事会公告日最近的上一次财务报表中的数据(以下资产负债率和货币性资产占比时间标准相同)。此项系数预测为负。

资产负债率(DEBTR),衡量被借壳方的资产结构,总负债与总资产之比。系数预测为正。

货币性资产占比(LIQUI),衡量被借壳方的流动性,货币性资产与总资产之比。货币性资产占比越低,被借壳方资产充实度越低,其净资产评估值和净资产账面价值虚高可能性较大,壳资源价值率高于同等情况下货币性资产占比高的公司,此项系数预测为负。

行业(INDU),从趋势分析中进一步发现,借壳方是房地产相关行业或能源相关行业的,对壳资源需求更加迫切,设立虚拟变量,若借壳方属于二者中任一行业,该项为1,否则为0。系数预测为正。

股权集中度(CONCE),衡量被借壳方在借壳发生时的股权分布情况,以被借壳方前三大股东股份比例平方之和表示。预计此项符号为负。

股本扩张(CAPEXP),衡量借壳双方的相对实力,用并购完成后的股本与并购发生前的股本之比表示。借壳双方实力差别越大,壳资源定价空间越大,且市场预期和市场信心也会将壳资源价值推高。而衡量双方的实力最好用相对回报率等指标,但借壳方在上市完成前并无可参考的数据,本文用相对股本规模来代替。该项系数预测为正。

是否沪市(SHSZ),考虑到不同市场可能有摩擦或政策不同带来的影响,本文引入“是否沪市”作为控制变量,设置虚拟变量,若该借壳上市发生在沪市,该项为1,否则为0。此项符号待定。

是否吸收合并(METH),考虑到不同的借壳上市路径可能存在的内生性原因,本文引入“是否吸收合并”作为控制变量,若在借壳上市时,有原公司净资产的评估值或者对原公司资产进行了剥离,该项为0,否则该项为1。一般而言,采用资产置换路径的并购案例证明原公司还有一定的资产,壳资源率相对较低,反之,壳资源率则较高。这种区别可以从下文的“样本分类”中看出,所以该项符号预计为正。表1为本文涉及到的变量。

(二)样本选取及描述统计据同花顺ifind统计,2008至2013年A股累计借壳上市的企业共112家,其中成功上市94家(成功定义为到2014年4月前获得证监会核准),其余均失败或正在进行中。考虑数据的可得性和全面性,以及排除可能存在关联交易影响的净壳案例,获得最终有效样本共83家,其中沪市42家,深市41家。而其中采取资产置换路径的有55家,其余28家均无净资产评估价。

整体来看,借壳上市每年的案例数目比较稳定,是16家左右。2009年案例数目比起前一年略有增加,可能与从2008年9月到2009年7月的IPO暂停有关。而同样的逻辑却并不适用于2013年,尽管在2013年全年均处于IPO暂停期,但借壳案例数目却出现骤减,可能与本文的研究期限有关,即到目前为止,在2013年宣布借壳上市的案例可能大部分还在进行中。尽管借壳数目有所变动,但ST企业仍然受到借壳方的青睐,从2008年到2011年,被借壳公司全部为ST公司,后期才出现以非ST公司为壳公司的案例,可见我国借壳上市大部分出于财务性动机。

表1 变量、符号及相关性预测

从被借壳方的股本规模可以发现,借壳方偏好股本较小的壳公司。在83个借壳案例中,被借壳方总股本小于5亿的公司共有78家,占总样本的94%;而其中又以1亿到2亿之间的壳公司最多,占所有样本的37.35%。这样的偏好可能与借壳方能以较低成本完成借壳,减少对现金流的要求有关。同时,我们可以进一步验证我国股市中借壳上市的案例大多出于财务性动机,这种并购表现为以“小”吃“大”的反向收购。

借壳方的行业分布也相对比较集中,其中借壳方是房地产和城市运营相关的行业有28起,煤炭、电力等能源矿产相关的有25起。这两类行业都对现金流要求较高,融资需求较大。且正如前述,房地产企业的IPO政策并不利好,如2007年底,证监会宣布放缓房地产企业的IPO和配股申请等,使之借壳上市需求较大。而我国的很多能源矿产类企业都存在环保、安全等各种问题,在2013年11月《通知》出台之前,由于借壳上市信息披露要求相对直接上市的要求较为宽松,能源类企业也更加倾向于间接上市。

借壳上市时长是指从借壳上市消息正式公布(即董事会预案公告日),到借壳上市实质成功(即证监会核准公告日)之间的时长。从选取的样本来看,一般需要一年半到两年时间。然而,我们也注意到,借壳上市时长的波动性也比较大,部分企业需要两年以上的时间,并且期间可能会遇到多次在董事会提出预案的情况。而如果通过IPO直接上市,理想状态是1年时间完成,而一般情况需要2年。

借壳前后上市公司的主营业务通常变化较大。从本文选取样本来说,主营业务相同或相关的只有11家,占样本总数的13.25%。主营业务变更较大也进一步验证了前述的财务性动机,即借壳方主要关注的是上市公司的壳,而非其资产或业务。而原壳公司的股东主要关注脱手原经营不善的公司,尽快回收资金,而非改善其业绩。

五、实证结果与分析

(一)样本分类根据前述借壳路径的区别,本文将83个样本分为两类:资产置换和吸收合并,分别有55和28个样本,运用不同的计算方法,即:

资产置换类

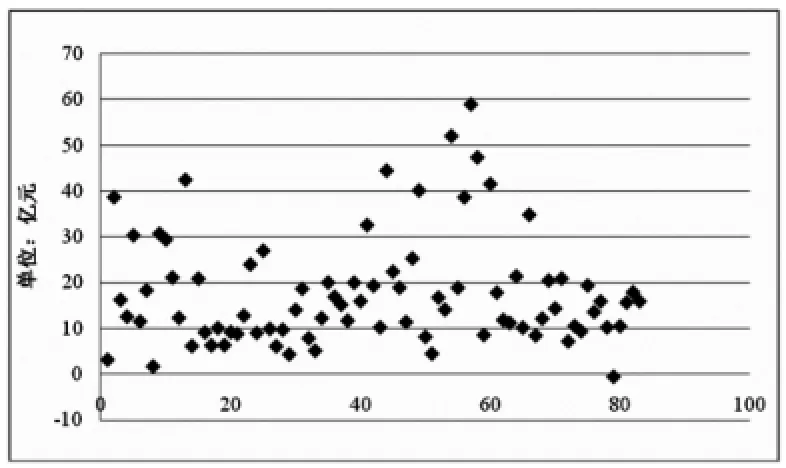

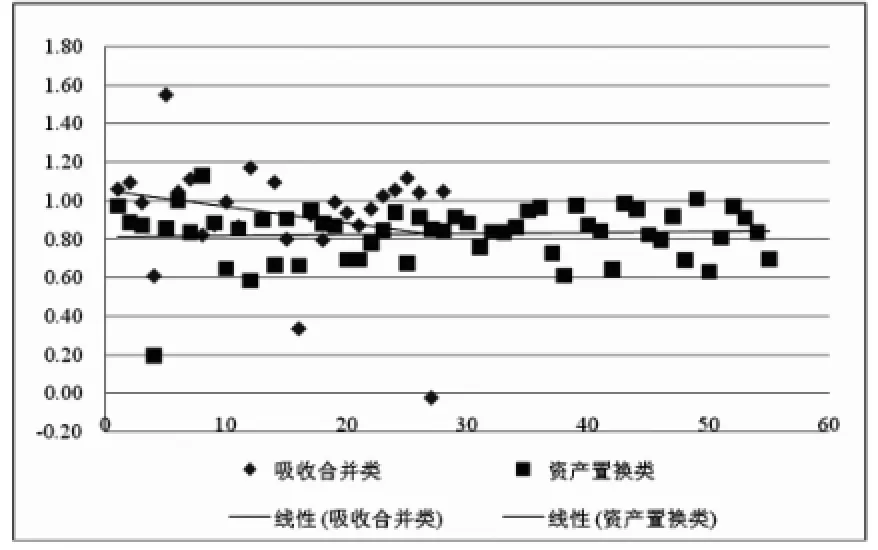

由于部分公司在董事会预案公告日及其前后一周内停牌,故并无市场股价,本文先采用计算股价计算得到壳价值的绝对值,将结果制成如下散点图(图1):

图1 壳资源价值分布

从图1中可以看出,样本公司的壳资源价值一般在几亿到几十亿之间,其均值为17亿,与文献中提到的AH股溢价估算得到的壳价值20亿相接近。其差异可能是因为在AH股市上市的企业实力较强,规模较大,公司价值较高,壳的价值也相对更高。而本文研究的公司大部分都是ST或规模较小的公司,虽然公司价值中壳价值的比例较高,但壳的绝对价值要低于规模较大的公司。壳价值分布的标准差为12亿,峰度为1.68,小于正态分布的峰度3,可以看出壳资源价值虽然稳定在一个范围内,但其分布较为离散。

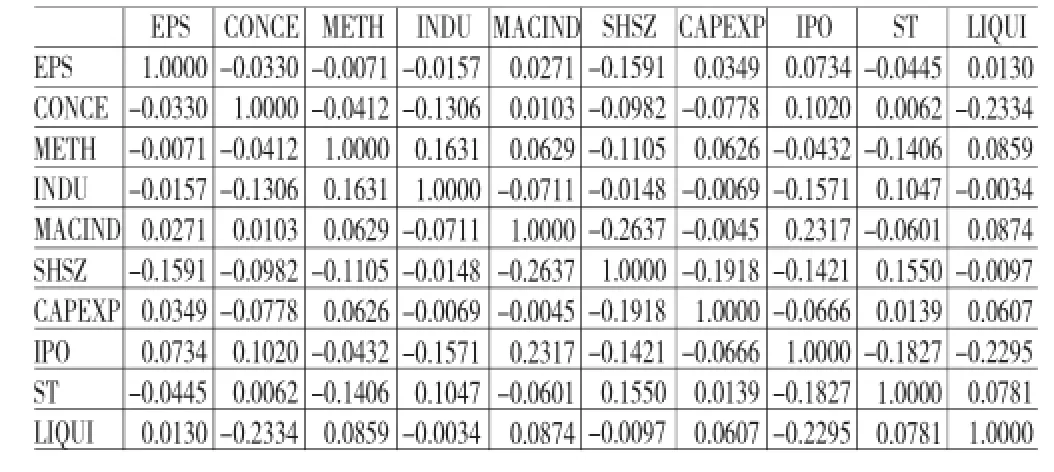

由于我国的借壳上市多出于财务性动机,被借壳方的市值中壳资源价值占比通常较高,从图2中可以看出,其价值率维持在80%以上。其中资产置换路径的均值是83%,略低于吸收合并类的93%。由此推测,借由不同路径上市的公司可能存在一些内生性的原因,一个原因可能是吸收合并类案例,原有资产已经非常少,以至可以忽略不计,公司市值中的大部分是壳资源,有些被借壳方甚至原有净资产为负,出现了壳资源价值大于公司市值的情况。本文分别整理不同路径借壳上市壳公司的净资产值也可以验证这一点,如图2所示,资产置换类壳公司的每股净资产的均值是0.98,而吸收合并类是0.83,剔除异常值后均值只有0.34。

图2 壳资源价值率对比

另一个值得注意的是壳资源比例的趋势,以上散点图是将两类案例分别以董事会预案公告日为基准和按照时间顺序排列所得。添加趋势线可以发现吸收合并类借壳上市的壳资源率明显下行,可能与借壳上市标准日趋严格有关。

(二)回归建模本文运用Eviews软件,对政策影响、IPO是否暂停、股指收益率、年份虚拟变量、是否ST、扣非后EPS、资产负债率、货币性资产占比、行业、股本扩张程度、被借壳方是否沪市及是否吸收合并类并购等17个自变量,与壳价值率的相关性进行检验。与前述样本回归不同,这里的被解释变量在计算时采用市场股价,若无,则用计算股价代替。由于解释变量数目较多,下面的回归都采用先逐步回归排除不显著变量,再用White异方差检验下的最小二乘法找出显著变量及其系数的步骤。检验结果如下:

(1)全样本回归结果。

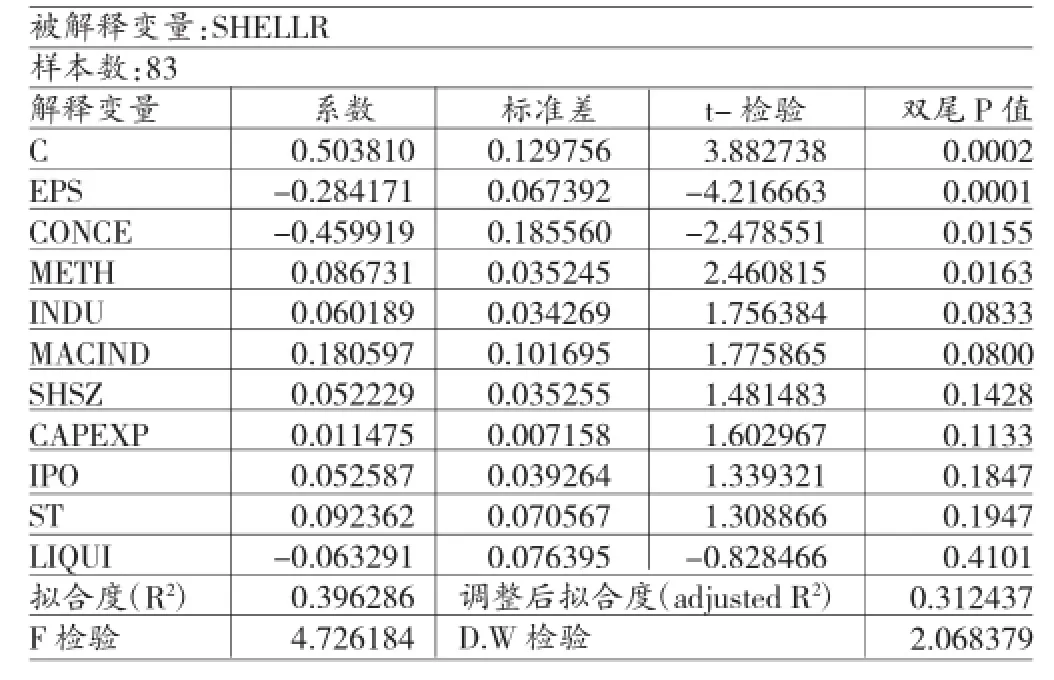

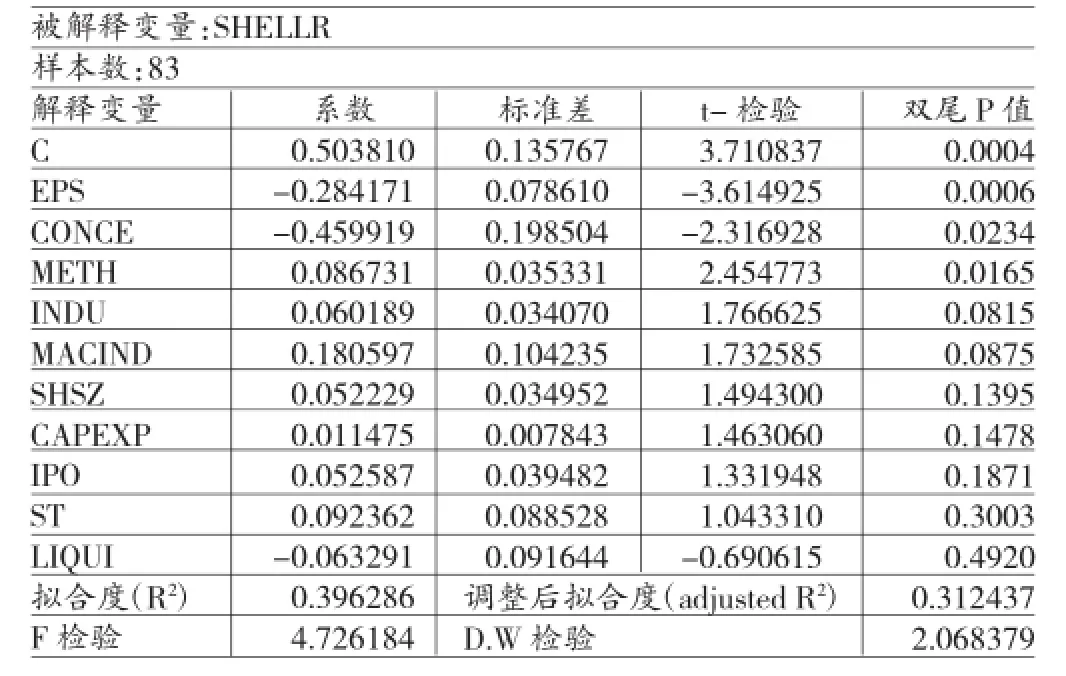

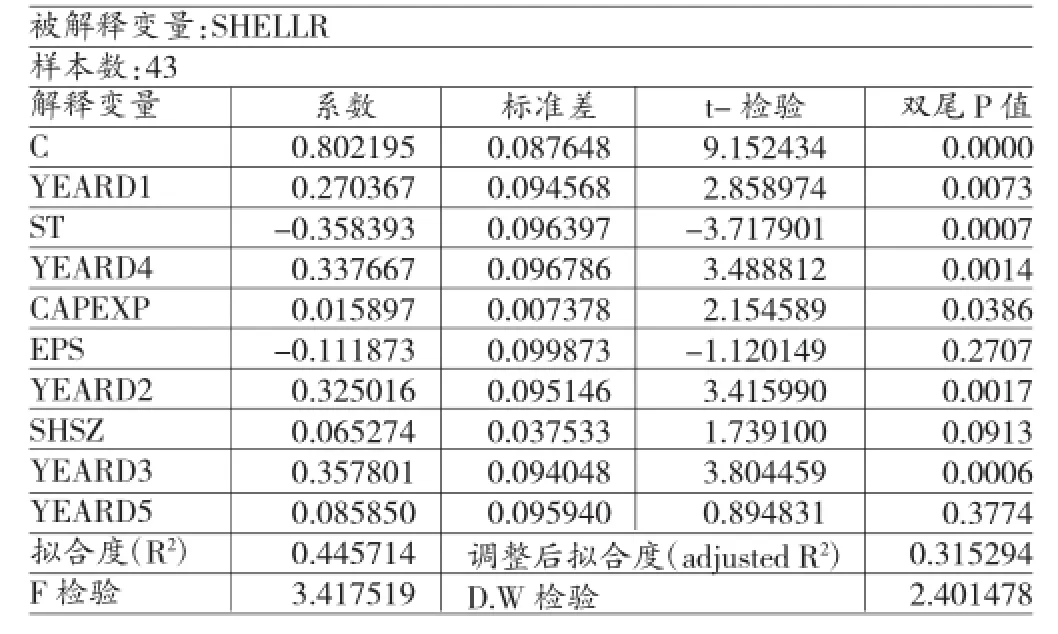

第一,逐步回归。回归结果如表2所示。

表2 全样本逐步回归

通过逐步回归,本文剔除了所有年份虚拟变量货币性资产占比(DEBTR)和政策影响(POL)。年份虚拟变量是控制变量,其不显著说明我们研究区间的6年内并无除政策和宏观经济趋势外的显著区别。其余两个变量不显著的原因我们会在结束分析中讨论。

第二,最小二乘法。回归结果如表3所示。

表3 全样本最小二乘回归

第三,相关系数矩阵。通过相关系数矩阵检验10个解释变量之间的相关性,结果如表4所示。

表4 全样本相关系数矩阵

第四,结果分析。通过检验,可以发现在保证无异方差的前提下,解释变量之间不存在相关性,并且D.W≈2.1,说明随机误差项也不存在自相关性。拟合度为0.40,调整和拟合度为0.31,具有一定的解释度。

在显著性水平为0.1的t检验下,本文选取了如下解释变量(表5),这些显著变量都是符合预期的,即壳价值率与被借壳方扣非后EPS、股权集中度成反比,与宏观经济趋势成正比。此外,借壳方若是房地产或能源相关企业的,壳价值率也相对较高,而通过吸收合并类借壳上市的价值率也比较高。这与本文在样本分类发现吸收合并类壳价值率高于资产置换类的现象是一致的,可以验证可能存在内生性原因的假设。

表5 全样本显著解释变量

本文将非虚拟变量的三个解释变量剔除其异常值后找出其波动范围,结合系数算出其对被解释变量的解释程度。计算可以发现股权集中度的解释范围与扣非后EPS相当,均高于股指收益率的解释程度。

但是政策、IPO是否暂停、年份虚拟变量、资产负债率、货币性资产占比、资本扩张程度以及是否沪市不能证明影响壳资源率。这些不显著的变量中有部分是控制变量,其余非控制变量不显著的原因可能是:一是时间界限不明。一个借壳上市并购的完成至少需要经过董事会预案公告日以及国资委审核结果公告日,和并购重组委审核结果公告日等这5个阶段。本文均采用预案公告日为界限判定虚拟变量并不准确。比如在衡量政策对该并购的影响时,即使该预案发生在政策实施前,若审核阶段处于新政期,在接下来的国资委审核阶段及证监会核准阶段仍会按照新的政策来审核,该案例实际上是受到新政策的影响的。本文之所以不作调整是因为以哪一个日期为准仍需讨论,此外除了董事会公告日,其余日期数据不完整。二是IPO暂停带来的影响本来就是相反方向,相互抵消的。这里它不显著是可以解释的。三是资产负债率与壳资源价值无关也是可以被解释的。本文在壳资源的计算方法中假设了公司债务的账面价值和市场价值相等,而壳价值率的计算也只是在考虑股权市场价值中壳的比例。即从计算角度而言,资产负债率与壳资源率无关。之所以加入资产负债率是因为它可能衡量了借壳发生的动机,若该指标高,则更倾向于财务性动机,但这个动机同样也用了每股净利润,是否ST等指标来衡量。所以资产负债率不显著是合理的。四是一些解释变量,例如货币性资产占比,有一个适度的范围。一定的货币性资产保证了该公司的流动性和短期偿债能力,但过多的货币性资产如一些公司达到了50%甚至90%以上,这说明该壳公司主营业务已经停止,或变卖资产为借壳做准备。这种变量不能简单地用正比或反比来衡量,比较理想的方法是确定“适度”货币性资产比例的范围,并以虚拟变量来衡。但比较困难的一点是不同行业的“适度”比例是不同的,如何确定“适度”并不能一概而论。五是股本扩张程度不显著的一个可能的原因是借壳方股本规模大并不能为其在与被借壳方的谈判中获得谈判优势。这对于一些有迫切需求借壳上市的公司是可能的。此外,当市场得到“较大规模的企业要借壳上市”的消息时,并没与像本文推论的那样,对该公司未来收益的预期明显高于同等条件其他规模的借壳案例。这可能是因为公司的股本规模并不能作为公司实力(盈利能力)恰当的代理变量。

之前本文提到过不同路径的内生性原因以及可能带来的区别,从前面的实证结果中,也确实发现了不同借壳路径与壳价值率有关。下面,本文拟对两种路径分别处理。由于吸收合并类只有28个样本,少于回归对样本数的最低要求,这里只对资产置换类样本做回归建模。

(2)资产置换类回归结果。资产置换类样本有55个,其中有12个样本在董事会预案公告日当天及其后一周内停牌,即没有市场股价,剔除该类样本后得到43个样本。按照与全样本回归相同的步骤,首先缩小解释变量范围。

第一,逐步回归。表6中ST的系数为负,且在显著性水平为0.01的双尾t检验下仍然显著,这与本文对解释变量的猜想以及全样本回归的结果相反。通过对样本ST值的进一步分析可以发现,在43个样本中只有两个样本是非ST公司,解释变量ST值很可能解释了常数项C值的部分,因此剔除该变量,并再次回归,得到表7:

表6 资产置换类样本逐步回归1

表7 资产置换类样本逐步回归2

通过逐步回归,剔除了行业(INDU)和扣非后EPS这两个在全样本回归中明显显著的变量。

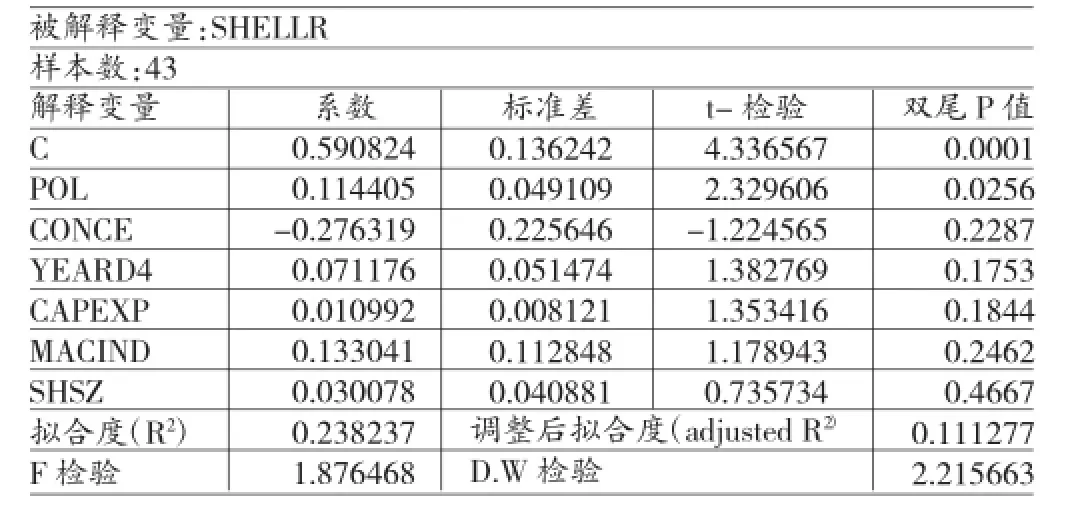

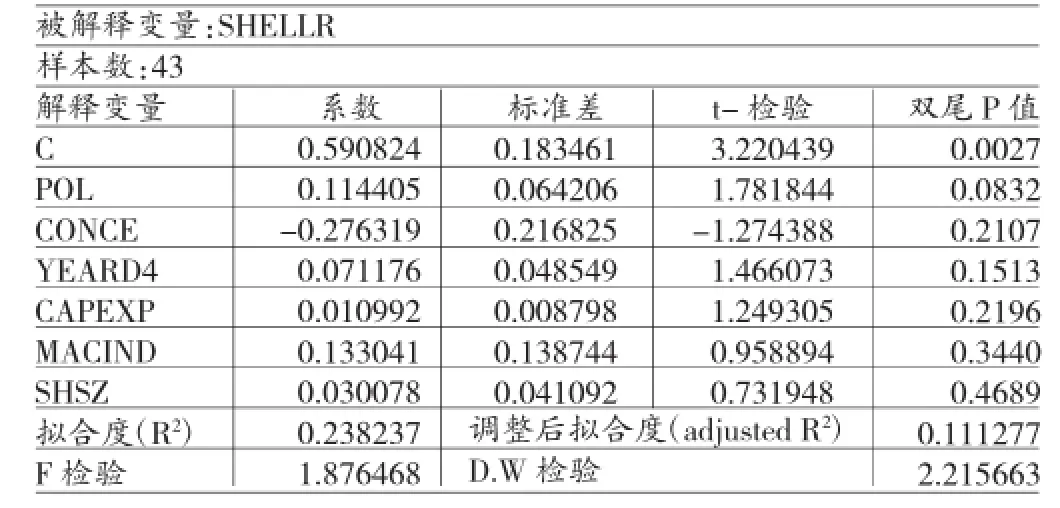

第二,最小二乘法。

表8 资产置换类样本最小二乘回归

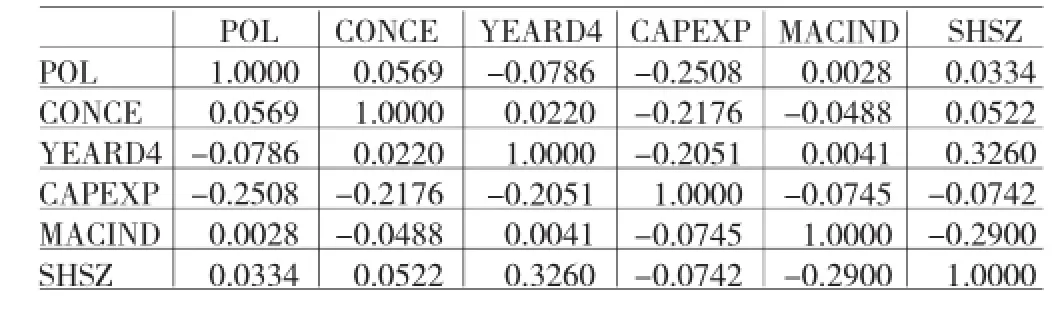

第三,相关系数矩阵(表9)。

第四,结果分析。通过检验,我们发现在解释变量之间不存在相关性,也无异方差的情况下,该回归拟合度较差,只有0.24。并且在显著性水平为0.1的t检验下,其余解释变量均为28,不显著,只有政策影响是显著的,且影响方向与预测相同。这与在全样本回归中得到的结果不同,可能的原因是:一是用净资产评估值来估计公司股权价值的方法不合理,该方法来源于用清算价格法,它通常针适用于即将破产公司,以假设出售公司资产为前提,通过评估剔除无效资产,避免资产被高估。然而,将这43个样本的净资产评估值和净资产账面价值求差,该差值的均值是6195.75万元,标准差是33046.25万元,峰度是13.58,即该差值的分布非常集中,在6195.75附近。即置出资产的评估值平稳地高于净资产账面价值。这点与前述评估动机相悖,也就是说尽管很多被借壳公司业绩较差,也仍不满足破产前提。此外,第二个可能性与经营预期有关。经营预期是指主并公司收购公司后,期待扩大生产,改善经营渠道,或引进更加先进的经营理念,从而提高被收购公司的业绩。因此主并公司在选择并购目标,或者确定并购溢价时,并不十分看重被兼并公司的经营情况。经营预期理论可以比较合适的解释在资产置换并购案例中看到的各解释变量,尤其是一些财务相关变量不显著的情况。由于壳公司原资产被置出,借壳上市前后该公司的主营业务通常发生变化,原公司的盈利能力等并不在借壳方的考虑范围内。借壳方作为主并公司对并购后公司有自己的预期,因此,并不看重壳公司的经营情况,股权结构等。

表9 资产置换类样本相关系数矩阵

六、结论

因为我国特殊的上市制度和不完善的退市机制,以及我国企业对股权融资的非理性偏好,上市公司的壳资源成为拟上市企业重要考虑目标,在重大资产重组的政策尚未达到与直接上市同样严格的标准(2013年)之前,借壳上市通常被视为上市捷径。狭义壳资源是代表入市融资和入市交易的市场产权,任何上市企业价值中都存在一部分壳价值,通过研究借壳上市案例,可以大致估计壳资源价值,进而找出被借壳方壳价值率的影响因素。分析这些因素短期来看可以帮助促进借壳上市并购的完成,长期看来,可以帮助估计上市注册制改革后我国股市缩水比例。本文选取的样本区间是2008年至2013年,期间从我国股份制改革完成开始,覆盖了2008年至2009年,以及2012年至2013年的两次IPO暂停期。股份制改革的完成意味着市场上没有非流通股,可以用比较单一的方法作为公司价值的代理变量。通过对政策影响,宏观经济趋势,借壳动机和双方议价能力四个方面和其他一些控制因素的考虑,发现壳价值率与宏观趋势成正比,与盈利能力,股权集中度成反比。通过分析借壳上市路径,本文意识到不同路径可能的内生性原因。即不同路径的区别在于原公司资产有无被置换出来,这直接影响到本文采用怎样的壳资源计算方法。而实证表明,资产置换类确实与吸收合并类的影响因素不同,两者的区别表现为净资产评估值和净资产账面价值的区别,其本质是借壳方是否关注原公司主营业务和资产,是否有经营预期。

*本文系国家社会科学基金项目“低碳发展下我国合同能源管理融资风险形成机理及对策研究”(项目编号:14BJY195)、湖南省哲学社会科学基金项目“我国节能服务产业融资困境及对策研究”(项目编号:15YBA399)阶段性研究成果。

[1]柯昌文:《我国上市公司壳价值测算:以德棉股份为例》,《财会月刊》2010年第32期。

[2]曹玲玲:《ST类上市公司财务特征与壳资源价值研究》,《财会通讯》(综合·下)2013年第9期。

[3]陈品亮:《买壳上市中“壳”公司的价值评估》,《经济论坛》1999年第24期。

[4]张燕:《上市公司壳资源价值分析》,《价值工程》2010年第26期。

[5]游达明:《上市公司壳资源交易价格影响因素的实证研究》,《统计与信息论坛》2004年第1期。、

[6]蓝裕平:《内地股市买壳上市操作法》,《国际融资》2011年第1期。

[7]李东明:《壳上市及其交易价格的分析》,《证券市场导报》1998年第5期。

[8]王性玉:《上市公司“壳资源”及其交易价格模型》,《经济体制改革》2002年第2期。

[9]吕爱兵:《新买家争购壳公司》,《财经界》2003年第1期。

[10]陈永忠、高勇等著:《上市公司壳资源利用理论与实务》,人民出版社2004年版。

[11]周友苏:《证券法通论》,四川人民出版社1999年版。

[12]童增等:《买壳借壳上市案例》,中国经济出版社2003年版。

[13]雷玉:《我国上市公司并购动机与并购溢价之间的理论与实证分析》,厦门大学2006年硕士学位论文。

[14]胡冰:《我国买壳上市溢价问题研究》,东南大学2005年硕士学位论文。

[15]刘丽英:《影响ST公司壳价值因素的实证研究》,成都理工大学2009年硕士学位论文。

[16]James F.Nielsen;Ronald W.Melicher.A Financial Analysis of Acquisition and Merge Premium.Cambridge Journal, 1973(March).

(编辑刘姗)