互促共进:试论中国的煤铁关系*

——以汉冶萍公司为中心

薛 毅

(中国矿业大学 中国煤矿史研究所,江苏 徐州 221116)

互促共进:试论中国的煤铁关系*

——以汉冶萍公司为中心

薛 毅

(中国矿业大学 中国煤矿史研究所,江苏 徐州 221116)

自古以来,煤和铁就是关系到国计民生的两种重要的不可再生的矿产资源。在近代中国,采用机器生产的煤矿和铁矿的出现是工业化的重要标志。就煤铁关系而言,冶炼钢铁一方面需用焦炭做原料,一方面需要耗费大量电力,而当时电力的原料几乎全部依赖煤炭。煤炭与钢铁是相互依存、相互促进的关系。二者合在一起可以产生集聚效益,延长产业链条,并引发社会经济一系列的变革。汉冶萍公司作为中国近代史上第一家跨省、跨行业的大型企业,经过艰难的摸索和曲折的实践,实现了煤铁联营,取得了良好的经济效益和社会效益,为中国不同行业的工业企业走联营的道路进行了有益的尝试,提供了可贵的经验。

煤铁关系;联营;汉冶萍公司

在中国,无论是开发利用煤炭还是冶炼钢铁,都有数千年的历史。采煤和冶铁是传统工业的重要内容。在近代中国,采用机器生产的煤矿和铁矿是工业化的重要标志。钢铁是工业的骨骼,煤炭是工业的食粮。就煤钢关系而言,一方面炼钢需用焦炭做原料;另一方面炼钢需要用大量的电力,而当时电的原料几乎全部依赖煤炭。煤炭与钢铁是相互依存、相互促进的关系。二者合在一起可以产生集聚效益,并引发社会经济一系列的变革。汉冶萍公司作为中国近代史上第一家跨省区、跨行业的大型企业,不仅是近代中国最大的钢铁煤炭联营企业,也是亚洲最早最大的煤铁联合企业。该公司创办时成功地实现了煤铁联营,在中国工业史上书写了辉煌的篇章。从汉冶萍公司创办至今,学术界有关该公司的研究长盛不衰。以往的研究大多集中在对厂矿布局、企业组织与制度、企业经营管理、招商集资、官商关系、中日合办得失、工业近代化、相关人物等方面的探讨,有关该公司煤铁关系的研究相对薄弱。开展和加强这方面的研究无疑能为汉冶萍公司研究开辟新的领域和空间,推动汉冶萍公司研究走向深入。

一、中国煤铁关系的演进

人类从其出现开始,为了自身的生存和发展,不断探索着利用自然资源,并在此基础上进行加工、改性、合成等,这其中就包括煤矿和铁矿。从古到今,煤矿和铁矿在找矿方法、开凿矿井、生产工具、系统布局、地下开拓、井下支护、测量、装载、排水、照明、通风、提升、运输、加工乃至组织形式、技术进步、矿业管理等方面都有相同或相似之处。尤其在煤矿和铁矿同时开采的地区,二者更方便互相借鉴、互相启发、互相影响,共同进步。

煤炭属于不可再生的一次性矿产资源,大多深埋地下,少部分埋藏较浅或直接暴露在地表。煤炭既是燃料,也是工业原料。它的品种大致可分为无烟煤、烟煤、褐煤三大类;进一步又可分为14类,即无烟煤、贫煤、贫瘦煤、瘦煤、焦煤、1/3焦煤、肥煤、气肥煤、气煤、1/2中黏煤、弱黏煤、不黏煤、长焰煤、褐煤。各类煤炭品种不同,用途有着极大的差异。比如无烟煤的特点是固定碳高,挥发分小于10%。它一方面可用作炼焦煤,即加工成焦炭,主要用于炼钢或其它有色金属;一方面可用作动力煤,主要用来发电、工业锅炉、蒸汽机车、生活用煤等。将煤炭隔绝空气加热可以得到焦炭。作为炼铁的材料,焦炭与铁矿石加热还原反应可得到铁。调整铁中的碳含量可得到不同品种的钢材。煤炭的灰分在炼焦过程中几乎全部转入焦炭中。煤的灰分越高,焦炭的灰分也越高。焦炭的灰分对高炉炼铁有重要的影响,当焦炭在高炉内被加热到高于炼焦温度时,焦炭与灰分的热膨胀性不同会使焦炭沿灰分颗粒周围产生裂纹而碎裂或粉化。另外,焦炭的含硫量对于冶炼钢铁的质量也有至关重要的作用。为了降低焦炭消耗,增加生铁产量,改善生铁质量,将无烟煤粉从风口随热风喷入高炉的喷吹技术需要大量的无烟煤。所需的无烟煤对灰分、含硫量、挥发分产率等都有一定的要求。配置不好不仅影响钢铁质量,严重的会造成高炉爆炸。地处长江中游地区的江西、湖南、湖北等省均有煤炭资源的赋存,分布地区相对集中,其中江西、湖南是中国南方的产煤大省。

铁矿石是工业重要的原料之一。铁矿石大体可分为三类,分别是用于炼钢、炼铁和需选的铁矿石。三者的区别主要在于含铁、二氧化硅、硫、磷的比例不同。铁矿石虽然在地表广泛存在,但它不像自然铜那样容易发现和识别。即使发现了,在冶炼时渣铁分离比较困难。早期的铁器是将铁矿石(氧化铁)还原成炉渣和固态纯铁的混合物(称“块炼法”),然后经过锻造,排出大部分半固态半液态的炉渣后制成的。含碳高于2%的铁碳合金叫做生铁,含碳0.8%的叫做钢。通过调整含碳量,可以获得不同强度和硬度的钢铁。在中国古代,熟铁和低碳钢一般统称为铁。从古到今,铁器被广泛用于农业工具、兵器、生活用具等方面。

在中国,采煤和冶铁都有着悠久的历史,是关乎国计民生的重要行业。早在7000年前的石器时代,就有先人利用煤炭制作煤玉雕刻作品。至于铁矿,早在汉代就出现了冶铁高潮。当时铁器不仅是农业工具的原料,而且是铸造兵器和钱币的原料。古代早期的冶铁燃料以木炭为主。随着时代的发展,采用木炭冶铁受到了限制。因为冶炼1吨生铁需要消耗3~4吨木炭,冶铁工业的发展造成大量树木被砍伐,木炭供应日趋困难。而采用煤炭取代木炭炼铁,既可解决燃料短缺问题,降低生产成本,又能增强火力,提升燃烧温度,提高冶炼效率。到了宋代,随着煤炭产量的增加,冶铁采用煤炭作为燃料的越来越多。明代的宋应星在《天工开物·治铁》中称:

凡炉中炽铁用炭,煤炭居十七(十分之七),木炭居十三(十分之三),凡山林无煤之处,锻工先择坚硬条木,烧成火墨(俗名火矢,扬烧不闭穴火)。其炎更烈于煤。即用煤炭,也别有铁炭一种,取其火性内攻,焰不虚腾者,与炊炭同形而有分类也[1]152。

这里说到的“焰不虚腾”的煤炭一般指的是无烟煤。当时,宋应星把煤炭分为三种,即明煤、碎煤、末煤;他又把碎煤分为两种,即饭炭和铁炭。他指出,饭炭是烧饭用的煤,铁炭是冶铁用的煤。

在古代,与金、银、铜等贵金属相比,煤炭的开发利用主要还限于民间。即便在经济相对发达的宋代,矿产成为官府财政收入的重要支柱,对于金、银、铜、铁、铅、锡等矿生产的产品,由官府榷买税外的全部产品,并制定了坑冶制度。在较大型矿山设“监”,该机构与矿山所在的府、州、军是平行的级别。但对于“煤炭任人采掘,国家不加干预,即使在煤炭产区,国家亦不设置管理机构。”[2]142在大运量的交通运输工具没有出现之前,冶铁场所大多设在靠近采煤的地方。《盐铁论·禁耕篇》载:冶铁业“皆依山川,近铁炭。”讲的就是这个道理。应该说明的是,并非所有的煤炭都适合冶铁。适宜冶炼钢铁的是焦炭(古代称为礁)。它是采用烟煤为原料,在隔绝空气条件下,经过高温加热,除去挥发成分,制成质硬多孔、发热量高的一种燃料。一般100吨炼焦煤可提炼55吨焦炭。焦炭的透气性和燃烧性都比原煤好,更适宜于冶炼,对提高冶铁的产量和质量能起到重要的作用。明代方以智在所著的《物理小识》中称:

煤则各处产之。臭者烧镕而闭之,成石;再凿而入炉,曰礁,可五日不绝火。煎者矿石,殊为省力[3]。

清初学者孙廷铨(1616—1674年)在所著的《颜山杂记》一书中记载:

凡炭之在山也,辨死活。死者脉近土而上浮,其色蒙,其臭平,其火文以柔,其用宜房闼围炉;活者脉夹石而潜行,其色晶,其臭辛,其火武,以刚其用,以锻金冶陶。或谓之煤,或谓之炭。块者谓之硔,或谓之砟,散无力也;炼而坚之,谓之礁。……礁出于炭而烈于炭[4]。

孙廷铨认为煤炭有死活之分,活炭火力旺盛,可以炼成礁,即焦炭。

一般而言,古代的采煤业和冶铁业的发展主要受制于两个因素的影响:一是资源赋存及交通运输的条件;二是社会生活的需求。

发展近代工业首先要有钢铁,因为它是所有机器设备的基本材料。而冶炼钢铁需要煤炭。近代钢铁冶炼还需要大量的电力,而煤炭是产生电力的主要能源。煤炭和钢铁的初级产品以及最终产品的运销,推动了铁路、公路、水运及船舶工业的发展。

中国第一批近代工业是鸦片战争后由外国人在通商口岸兴办的,大多与进出口贸易相关。例如船舶修造业、出口商品加工业等。这些企业的动力,特别是游弋在中国从辽东到海南漫长的沿海一带和长江中上游的外国兵商轮船的动力,主要来自煤炭。“据统计,中国沿海外国轮船每年煤炭消耗量19世纪60年代中期达到40万吨。”[5]160与此同时,两次鸦片战争的失利使晚清当政者意识到了煤铁的作用和价值,认识到煤铁的开发利用不仅关乎经济和民生,而且对于国防有着重要的作用。1882年,左宗棠为了筹办北洋防务,提出“制造船、炮及各省机器、轮船,所需煤铁最为大宗”[6]。对于煤铁的关系,早在洋务运动时期,一些洋务派人物往往把二者相提并论。例如沈葆桢曾提出:“开采煤铁,以济军需”;左宗棠认为:“修筑铁路,煤铁亦为当务之急。”[6]有人在1904年对煤铁的性能及关系作了探讨,认为:

矿物种类虽繁,可以两言括之曰石类、金类。石之类不一,凡被以至高之热度而不熔为流质者皆是也,而无往不有者,莫如煤;金之类不一,凡被以至高之热度而即变其定质者皆是也,而所在皆生者,莫如铁[7]。

据考证,晚清民初时期,冶炼1吨生铁需要用煤2吨;提炼1吨钢需要用煤1.8吨,两项合计冶炼1吨钢铁约需煤炭3.8吨[8]。由此可见煤炭在冶铁炼钢中的地位和作用。至于煤铁的作用,晚清民初的学者往往把二者的作用联系起来认识。例如,《东方杂志》1904年第1卷第3期刊文标题即是《论煤铁矿之利》[7];第15卷第8期刊文标题是《煤铁与世界之霸权》。

煤铁二者相互依存、互相促进,是密不可分的战略伙伴。将铁砂提炼为生铁,除了铁砂、石灰石及锰等原料外,还需消耗大量的焦炭作燃料。化铁炉一旦投产,即昼夜熔炼,不能停息。如果停息,不仅与炉有碍,而且增加耗费。所以炼铁炉一旦投产,必须储备足够的可以炼焦的煤和焦炭,并且确保源源不断地供应。曾创办汉阳铁厂的张之洞深有感触地说:“煤为全厂之根,必须自行开炼,方能一律适用,而且多出不竭。”[9]377

由于煤铁的关系密切,近代最早的煤铁企业往往是连在一起的,可谓煤铁并举。例如,李鸿章1875年创办的直隶磁州煤铁矿,1880年创办的江苏徐州利国驿煤铁矿;1901年,法国与英国商人合组隆兴公司,主要经营云南省的煤铁矿;1911年10月,本溪湖煤矿有限公司改称本溪湖煤铁有限公司等。即使企业没有将煤铁组合在一起,但煤矿附近大多有铁矿。例如,辽宁抚顺煤矿附近有鞍山钢铁公司,直隶开滦煤矿附近有唐山钢铁厂,江西萍乡煤矿主要为汉阳铁厂兴建等。

二、晚清时期湖北省寻找煤矿的曲折历程

在19世纪60年代至90年代初兴起的洋务运动中,煤矿占据重要地位,其生产方式从土法手工开采进入机器开采阶段。其间出现的16家官办、商办、官商合办的煤矿中,有4家建在湖北,是洋务运动时期兴建煤矿最多的省份,湖北因此出现了有史以来第一个开办煤矿的高潮。

湖北地处华中腹地、长江中游。全省有41个县市蕴藏有煤炭资源,其中黄石的煤炭储量占全省的21.55%,咸宁占9.45%。湖北的煤田大多地质构造复杂,煤层厚度变化大,薄和极薄煤层居多。煤质普遍较差,多属中硫、高硫和富灰、高灰煤。据史料记载,湖北最早开发利用煤炭始于南宋,明代李时珍的《本草纲目》和宋应星的《天工开物》均有记载。

19世纪60年代初,由于长江开埠,外国轮船可以进入长江中游地区,来往的外国轮船迅速增加。当时轮船的主要动力燃料是煤炭,因此外轮对煤炭的需求激增。“据统计,中国沿海外国轮船每年煤炭消耗量在19世纪60年代中期达到40万吨,当时每年输入上海的煤炭,由50年代后期的3万吨增为70年代初期的16万吨,其中大部分是供应外轮所需。”[10]1为了降低长途运煤的成本,外国资本家迫切希望能在中国买到物美价廉的煤炭。经过勘察,外方先后提出了在台湾基隆、江苏句容、安徽池州等地开办煤矿的要求。1866年,英国商人来到湖北大军山一带勘探煤矿。此事遭到清政府的禁止,同时认识到外方“利在必争,根株依然未断。来年换约,定为首先饶舌之一端”,希亦共同商讨[11]34。为了抢在外国人前面建矿,盛宣怀秉承李鸿章的旨意,委派候选知县张斯桂于1875年5月到湖北武穴、广济一带勘探煤矿。

当时盛宣怀的身份是布政使衔直隶候补道。在李鸿章的提携下,盛宣怀担任了湖北开采煤铁督办。他随即携带湖北汉黄德道李明墀、候补知县史致谟前往广济实地勘察。广济县境内的阳城山笠尔脑上至通江源,下至马鞍山约长40华里的地段俱属官山,煤苗随处可见。矿区距离长江最近处只有三五里不等,且地势平坦,便于运输。盘塘附近水势较深,可以停泊重载船只,适宜建码头和煤栈。顺江可将煤炭销售到长江中下游地区。盛宣怀一行查勘后随即呈文李鸿章。盛宣怀提出:当前“需煤日多,与其购英美各国及日本之煤,利自外流,不若采中土自产之煤,利自我兴。……现在台湾与湖北两处先后奏请筹款开采,意在平土煤成本以抑洋煤”[12]。他在呈请开采广济煤矿的同时,提出开采附近兴国州山区的铁矿。李鸿章随后于1875年2月6日札转清廷批准开采湖北的煤矿和铁矿,并拨款30万串制钱作为经费。这一时期,有关方面于1875年10月制订了《广济官煤厂章程》,包括监工所章程4条、收发所章程4条、银钱所章程4条。从章程中涉及的生产工具(主要包括锹、锄、竹、麻、芦席、灯油、木植等)可以看出,当时的广济煤矿主要还是土法开采。需要指出的是,尽管当时广济煤矿的生产方式仍然采用的是手工开采,但已有采用机器生产的打算。章程中有如下内容:“现开龙口,权仿湖南办法,循序渐进,括而充之。果得大仓旺煤,再用西人机器。盖机器价昂,物恐山中出煤无几,得不偿失,自应慎之于始,以节靡费。”当时的煤价在产地是块炭每担40文,碎屑每担30文。

1875年,盛宣怀首先在湖北广济兴办兴国煤矿。为了规范建厂的行为,于1875年11月初制订了《湖北煤厂试办章程八条》。其中对煤厂的选址、矿界的勘定、交通问题、销售方式、各方提成、用人原则等,都作了比较详细的规定。颁布这样一部章程的目的意在“欲以湖北一厂树之准的,使由鄂省以推及各省,以煤矿以推各矿,皆得闻风乐从,而踵行无弊”[13]435。

较早提出在湖北建煤矿的还有湖广总督李瀚章和湖北巡抚翁同爵。1875年7月7日,他们在给盛宣怀的札文中称:

照得富国首在足民,足民宜先兴利。利源所在,取于人者有限,取于天地者无穷。现在中国设厂制造轮船,需煤甚多,与其购自外洋,不若采诸内地。兹本部堂、院访闻广济县所属之阳城山,袤延四十余里,原系官山,并无坟墓。该山向产块煤,近山居民往往私行开挖。似此利源所在,弃之未免可惜,自应委派大员确切查勘,以便设法开采[13]433。

1876年1月,官办性质的湖北开采煤铁总局在广济宣告成立,随即颁布了《湖北开采煤铁总局试办开采章程六条》。总局建立后即在广济阳城山、兴国富池口设立了两个分局,盛宣怀任总办,聘请英国矿师马立师担任监工。当时盛宣怀的指导思想是“先煤后铁”“铁为正宗”。在广济建煤矿的同时派出矿师到大冶勘探铁矿。广济煤矿投产后,该矿煤层既薄,煤质亦不佳,难以适应炼铁的需要,投产4年后被迫停产。

为了寻找新的煤铁资源,李鸿章通过总税务司赫德聘请英国矿师郭师敦来到湖北,“上至荆宜,下至武汉,举凡产矿之区,莫不详细考求。其中惟荆门之煤、大冶之铁,质性最良,开采可获利益”[13]438。经过勘查,郭师敦初步认定在湖北荆门的4 000亩矿区内有煤炭储量约200万吨,煤质与美国白煤相等。经过对煤样的化验,并在上海、江苏等地试销,在轮船上试用,均认为火力远胜于烟煤。经批准,官督商办性质的荆门矿务总局于1879年8月18日在观音寺成立,颁布了盛宣怀、李金镛制定的《湖北荆门矿务招商章程》。该局成立时鉴于当地的煤层距地表较浅,决定先利用人工采用土法开采,暂不用机器,以节约经费;待以后掘到深处,或遇到水患,再添设机器。

荆门煤矿建成后,主要靠收购当地土窑生产的煤炭转售。当地产煤运至长江极为困难,如修建铁路至少需要40万两银子,资金难以解决。产出的煤炭遇到了运输难题。一波未平,一波又起。1881年,荆州知府蒋铭郧具禀上告,控告荆门矿务总局生产的煤炭在沙市不经行户,自行销煤,“垄断罔利,取巧病民”,要求准饬荆门矿务总局生产的煤炭不再在沙市售卖;同时还列举了荆门矿务总局其它方面的种种问题。1882年,荆门矿务总局在上海集资未成,最终导致荆门矿务总局被裁撤。

1889年,两广总督张之洞自广东来到湖北,担任湖广总督。张之洞非常重视钢铁工业,他将在广东向外国订购的机器移设湖北,准备建立钢铁企业。他认为:

以今日自强之端,首在开辟利源,杜绝外耗。举凡武备所资枪炮、军械、轮船、炮台、火车、电线等项,以及民间日用、农家工作之所需,无一不取资于铁[14]3。

与此同时,张之洞还认识到“煤务为铁厂之根本”。为此,他于1890年春先后在湖北成立了铁政局和煤矿局。为了兴办汉阳铁厂,他先后组织人员对湖北及周边省份的煤铁资源进行了50多次勘探调查。

1891年,张之洞在湖北相继创办了大冶王三石煤矿、道士洑明家湾煤矿和江夏马鞍山煤矿,并在马鞍山煤矿建立了洗煤台和炼焦炉,不料遭到接二连三的失利。王三石煤矿开采两年后被水淹没,道士洑明家湾煤矿因储量少,没有开采价值而放弃;马鞍山煤矿出产的煤炭则煤质不良,含硫量大且灰分高,难以炼焦,把它和开平的焦炭掺和起来虽勉强可用,但影响炼铁质量。

在兴办官矿的同时,张之洞还大力提倡民间办矿,号召“各就向产好煤处所,选择上等煤苗,或仍旧窿,或开新山,或合资伙办,或独立采取”,“总需设法广开多备合用之煤”,“务期各处煤斤源源而来”[13]4。为了不影响炼铁,汉阳铁厂不得已将马鞍山生产的煤炭和采购自湖南宝庆的白煤掺和使用。结果“火力不足,几致铁液融结不流,炉座受损”[15]7。1895年8月,马鞍山煤矿发生井下塌方事故,约80名矿工遇难,一时人心惶惶,生产受到了极大的影响。由此可见,由于勘探等准备工作不足、资金缺乏、仓促上马、招商不顺,加之官办积习带来的诸多弊端,致使这一时期在湖北建设煤矿没有达到预期的目的。应该肯定的是,湖北煤铁总局开创了中国近代地质勘探的先河,在湖北境内进行了大面积的地质勘探,除探明了一些地区的煤炭储量之外,还发现了有重大开采价值的大冶铁矿,为后来创办汉冶萍公司起到了开创先路的作用。

三、煤铁联营: 汉冶萍公司的组建

组建于1908年的汉冶萍煤铁厂矿股份有限公司(最初的名称为汉冶萍煤铁厂矿公司,以下简称汉冶萍公司)缘起于1890年创办的汉阳铁厂。

1890年,张之洞创办了汉阳铁厂。该厂于1894年6月正式建成投产后,炼铁所需的煤炭最初分别来自湖北马鞍山、直隶开平,还要从英国、德国、日本等国进口一部分。仅建厂初期“就急如星火地从德国威斯特伐伦地区订购了5 000吨焦炭。计划用完这批焦炭后,就开始使用江夏马鞍山提供的燃料”[14]30。炼铁的高炉投入生产后就要连续运转,一旦停下来会造成巨大的经济损失。当时汉阳铁厂的两座化铁炉,每生产1吨生铁需消耗1.1吨焦炭。马鞍山煤矿1吨焦炭的售价为4两多银子,进口焦炭则需17~18两。“开平一号块焦,每吨正价连杂费、麻袋、制工、水脚,需银十六、七两。”[15]7而当时1吨生铁的销售价格约20两银子。所需的焦炭即使如此高价,仍不能保障供应,而且焦炭经过长途运输容易风化和粉碎,减弱焦炭的性能。盛宣怀为此曾感慨:“大冶铁苗虽旺,无论钢铁,非焦炭不成。”[16]67因为焦炭不能及时供应,造成炼钢高炉经常封炉停产,给企业造成巨大损失,大大削弱了汉阳铁厂的竞争能力。汉阳铁厂原计划“每日可产精钢、熟铁100余吨,每年可产精钢、熟铁万余吨。然而,从1894年6月至1895年10月,汉阳铁厂仅生产了生铁5 660余吨,相当于两个月的生产能力”[17]97-98。对于炼铁而言,焦炭如此重要是张之洞始料未及的。他原本认为,“荆门、归州、兴山等处之煤及湘省、川省白煤、石煤、烟煤,各种合用之煤甚多,足供煎炼冶铁之用。”[18]74当时汉阳铁厂在选址、订购铁炉不配套等方面都出现了问题。可以说,“整个汉阳铁厂的计划,从燃料、运输到成本预算都没有彻底想通,便付诸实行。若将责任归咎清廷大吏管理不当,不如归咎于以专利主导企业发展所引致的限制”[19]。为了解决铁厂必需的焦炭来源,盛宣怀于1896年接办汉阳铁厂后,首先着手解决焦炭短缺的问题,聘请外国矿师赖伦等人到江西、安徽等地勘探。经过较大范围的勘探,盛宣怀看中了500公里外江西萍乡的焦炭。这里“可得之煤,约计500兆吨,年采1兆吨,可供500年之用”[9]408。经过调查和论证,盛宣怀和张之洞联名上奏朝廷:“惟江西萍乡焦煤久经试用,最合化铁。矿脉绵亘,所产尤旺,实为最有把握之矿。但土法开采,浅尝辄止,运道艰阻,人力难施。臣等深维大计,铁厂利钝之机,全视萍煤为枢转。”[15]4经过进一步勘察和筹集经费,于1898年3月22日成立了“萍乡等处煤矿总局” (矿址在安源,故又称安源煤矿),委任张赞宸为总办,聘请赖伦为总矿师,开始筹建萍乡煤矿。当年4月18日,清政府批准了盛宣怀和张之洞联名上奏的奏折。

萍乡,古称昭萍,位于江西和湖南两省交界处,是江西省的西大门。萍乡的矿产资源比较丰富,已探明的有煤、铁、锰、铜、钼、钨等,其中煤炭储量为7.52亿吨,工业储量1.92亿吨,占江西全省的1/4。萍乡的煤种比较齐全,有烟煤、无烟煤、白煤等。这里的煤质优良,灰分低,发热量高,粘结性强,适宜于炼焦。可供给钢铁、火力发电、火车和舰船等做动力用煤。早在汉代,萍乡的煤炭就被开发利用。此后历朝历代对煤炭的开采从未间断。到了清代光绪年间,“萍乡土法开采的商井就有260多处,最深的达390多尺(130多米),有的垂直已达240多尺(80多米)。地面运输,由肩挑小车推发展到驴马拉运,畅销长沙、汉口、上海等地。当时,萍乡流传着这样一首歌谣:‘混沌除开到如今,珍珠异宝土内存;金银财宝用仓装,乌金出在我萍乡;安源煤炭本不少,近地几省少不了’”[20]17。萍乡因此享有“江南煤都”之称。虽然萍乡的煤炭储量十分丰富,但千百年来其产煤方式仍以手工为主,比较落后。

盛宣怀曾讲述接办汉阳铁厂后兴办萍乡煤矿的经过:“接办伊始,两炉甫成,而无煤可用,一面忍痛购运开平煤,一面试挖萍乡煤。盖闻长江之水含硫质,产煤皆不合炼铁用,越洞庭而得萍铁(煤),始愿乃偿。初用土法,终之以机炉;初用小舟,终之以铁道。不知几费经营,克底于成。”[21]492萍乡生产的原煤加工成焦炭后,运到汉阳铁厂的价格为每吨洋银11两,大大降低了炼铁成本。盛宣怀为此曾感慨的说到:“焦炭为养命(指汉阳铁厂)之源,萍乡为必由之路。”[20]9由此可见,兴建萍乡煤矿的初衷就是为了保障汉阳铁厂用焦炭的需求。据统计,当时汉阳铁厂“一号炉每吨铁需焦炭为1.275吨,二号炉需1.229吨,三号炉需1.148吨”[12]38,55。

此时的萍乡煤矿采用的已是机器采煤。掘进采用的是空气及电气凿岩机,采煤主要用炸药爆破,运输采用电机车和升降机。煤炭运到地面后直接通过洗煤台筛洗。“洗煤台亚洲仅两所,萍矿居其一。”[22]51当时萍乡煤矿每月的焦炭产量约12 000吨。为了保障焦炭的质量,萍乡煤矿早期进口的机器设备“是按采煤、洗选、炼焦配套设备从德国引进的,生产的机焦质量可与世界著名的‘汉达焦’媲美,还一度远销日本和美国。通过改革土法炼焦,将使用了数百年的‘堆烧法’改为‘平地炉法’,使土焦也符合炼铁的要求”[23]388。

萍乡煤矿投产后,由于机器设备比较完备,生产规模迅速发展。1898年的煤炭年产量为1万吨,1907年达到40万吨。该矿的洗煤台、炼焦炉、煤砖机在当时的中国均属首屈一指。到了1907年,日产原煤1 300多吨、焦炭600吨,日洗煤能力300余吨。由于焦炭有了充分的保障,汉冶萍公司的生产蒸蒸日上。较1908年相比,“1909年的矿石、钢、煤增长率分别为78%、72%、42%;1913年矿石、生铁、煤、焦炭增长幅度更加明显,分别是前一年的1倍、13倍、21倍、3倍、6倍之强。”[24]208

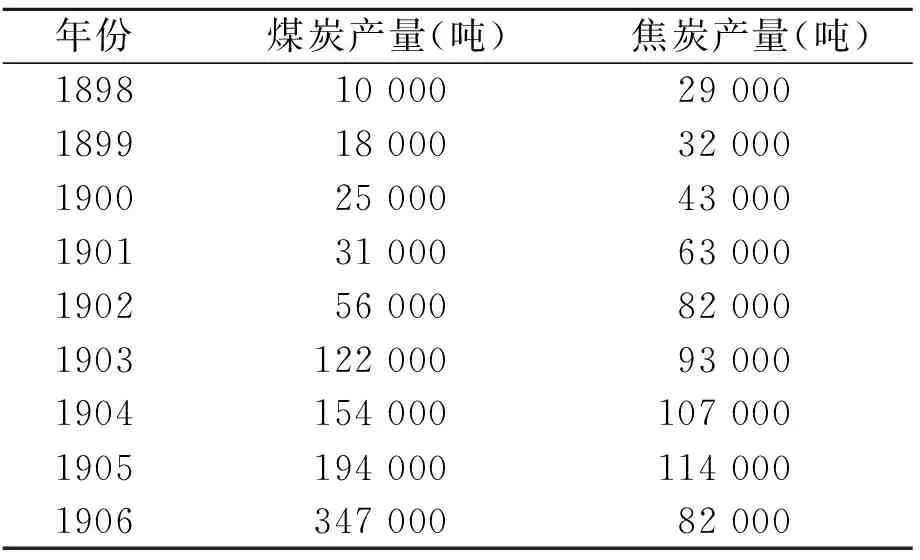

在萍乡找到适宜炼铁的煤炭后,汉阳铁厂的生产并非从此一帆风顺。首先是在煤炭运输环节。煤炭属于大宗物资,从它的产地到市场乃至到需要的地方,首先要解决运输问题。萍乡煤矿距汉阳约500公里,1905年以前将萍乡的煤炭运到汉阳主要通过水路,即从萍乡先装小船经醴陵的渌江转入湘江到湖南湘潭,再将焦炭装上大船经长沙、岳阳进入长江到武汉。株洲下游一段浅滩颇多,船舶不能畅行。在运输煤炭的途中,一些船主在路上偷卸优质煤炭,掺杂劣质煤炭,从而大大影响了煤炭的质量。接着,支持戊戌变法被贬到萍乡负责开采煤炭的清廷翰林院侍读学士文廷式因聘请外国矿师来萍乡勘探煤田、兴建煤矿,被当地士绅认为是开门揖盗,因此,向朝廷举报他“已与洋人私立合同包办10年,10年之外岂不更立合同?似此满而复更,更而复满,就煤炭一项而论,则吾萍之精华尽、元气伤矣”[20]7。强烈反对外国矿师前来勘探。后经萍乡县令顾家相了解详情,并出面解释,说明开发煤炭可以增加地方收入,有利于当地群众借此糊口;同时表态:“洋矿师仅止看视,不能久留,将来如何办法,全在委员与本县督同地方绅士妥议。”才使得采用机器开采煤炭之事得以继续。此后仍发生萍乡经营焦炭的商号不按期供应汉阳铁厂焦炭、致使化铁炉被迫停工待料,诬告办事人员等问题。为了彻底解决问题,有关方面在萍乡专门设立煤务局,整顿运输环节,提出“凡有不妥之船户,永不准伊装运”。并派专人押送运煤船只,建立验讫制度,从而保证了汉阳铁厂所需煤炭的质量和数量。为了不使萍乡煤炭运输受涸水季节的影响,萍乡煤矿于1905年建成了180多里长的株(洲)—萍(乡)铁路,既方便了向外运煤,减少了多次装卸的费用和煤耗,又便利了从外向内运输设备,同时大大促进了萍乡煤矿的生产。1898—1906年萍乡煤矿的煤炭和焦炭产量如表1所示。

表1 1898—1906年萍乡煤矿的煤炭和焦炭产量表①

据《昭萍志略》卷4“物产”记载:1903年,“萍乡煤矿实现机械化洗煤,井外建洗煤台。洗煤台设有辊筛,洗煤机大小3部,高至5层,洗去不良矿质如硫磺等物,法极繁琐,每日洗净煤3 000吨上下,洗净煤即送至炼焦处炼成焦块,将煤气除去,运至汉阳铁厂为炼铁之用”[23]369。由萍乡运到汉阳铁厂的焦炭每吨价格为银11两,比从国外进口和从开滦购买焦炭便宜了很多,大大降低了炼铁的成本,1年可节省200多万两白银。

1907年5月,盛宣怀鉴于汉阳铁厂与萍乡煤矿都债台高筑,大冶铁矿生产的矿砂大量运往日本,便致函张之洞:“现因铁厂、煤矿相依为命,若仍前分作两公司,难免畛域。”[25]391-392意欲将大冶铁矿、汉阳铁厂、萍乡煤矿联合起来经营。为了密切煤铁关系,解决管理上条块分割,生产、运输、销售等环节各自分立的弊端,盛宣怀于1908年3月22日向清政府农工商部申请组建“汉冶萍煤铁厂矿有限股份公司”,企业性质为商办,资本总额为2 000万元。清政府随即批准。公司总事务所设在上海四川路,企业性质由原官督商办改为商办,用人行政自主决定,股东会推举盛宣怀任总经理。在次年4月召开的第一次股东大会上,公司资产总值估算为4 087万两。

汉冶萍公司实现煤铁联营后,产品产销两旺,公司成立的当年即扭亏为盈。萍乡生产的煤炭除了供应当地及湖南、湖北、上海等地外,还远销日本和美国。为了扩大萍乡煤矿的生产规模,提高产量,汉冶萍公司于1910年将频发水患和火灾的湖北马鞍山煤矿关闭,将该矿的洗煤机等机器设备拆迁到萍乡安源煤矿。这一时期,大冶的铁砂大部分用于国内制铁,每年还外销日本10万吨。汉阳铁厂的主要产品为建铁路必用的钢轨。“该货系接济浙江、江苏、福建、广九、南浔、津浦、湖南粤汉及京汉各路之用。虽经大加机料,而定轨之单甚多,仍有应接不暇之势。”[21]4821909年3月,该公司承揽的钢轨订货达300万两银子。1908年盈利87.65万元,1909年盈利87.65万元,1910年盈利104.99万元[17]111。

汉冶萍公司成立后,萍乡煤矿的生产持续发展。仅以焦炭产量为例,1908年的产量为10.8万吨,1909年为11.7万吨,1910年为17.25万吨,1911年为17万吨,1914年为19.4万多吨,1916年为26.6万多吨。1917年,萍乡煤矿发展到鼎盛时期,这1年的煤炭产量为94.6万多吨,焦炭产量为近24万吨。

由于有了萍乡煤矿生产的焦炭,汉阳铁厂的产量和产品质量都有了明显的提高。“1907年产8 538吨,且品质甚佳,马丁新钢只含磷万分之一至二,经英、德工程师化验,已是头等钢。所制钢轨甚为适用,京汉、津浦等路均向该厂订购。”[26]592-593据统计,“1898—1924年的27年间,萍乡煤矿共供应汉阳铁厂焦炭250万吨,每吨焦炭盈利合银3两,取得了很好的经济效益。1914年罗马世界博览会上,汉冶萍公司的焦炭、铁矿砂与钢材一同获得最优等奖”[23]388。汉冶萍公司成立后,企业内部出现劳动力短缺时,公司可以内部调配。例如萍乡煤矿就有部分矿工来自大冶铁矿[27]221。由于较进口产品在价格和质量上都有优势,沪杭甬、沪宁、广九、南浔、粤汉等铁路所需铁轨的订单接踵而至,汉冶萍公司大有应接不暇之势。

综上所述,煤炭是冶炼钢铁重要的燃料和原料,冶炼钢铁对煤炭品种的特殊要求使得煤矿对原煤的筛分、洗选、加工不断向深度和广度发展。煤炭和钢铁产品的质量不断提高,使得双方的经济效益不断提升。在近代,钢铁工业是一个国家实业中最根本的部分,是衡量一个国家强弱的重要标志。无论是煤炭还是其它矿产资源,产量的高低总是由需求决定的。供需关系决定了矿业的盛衰。煤炭和钢铁二者相互依存,相互促进,共同发展。

汉冶萍公司是中国近代时期第一家大型的煤铁联合企业。该公司地跨湖北、湖南、江西三省,实现了煤铁联营。从具有较多封建性的官办汉阳铁厂到具有较多资本主义特点的汉冶萍公司,体现出一种时代的进步。由于为汉阳铁厂供应炼钢所需的焦炭,萍乡煤矿成为当时中国南方地区唯一的新式煤炭企业。萍乡煤矿的发展所引发的聚集经济效应繁荣了当地的工商业。“1898年安源煤矿成立,使用先进机械,新法开采,人口骤增,车马辐辏。1905年株萍铁路全线通车,更带来县城和安源一繁荣,不但本县官商富豪争先恐后集资开办工商行号,而且外省外地,如湖南、湖北、浙江、福建和南昌、吉安、丰城、樟树等地商人,均挟巨资流入萍乡县城,……工商户数剧增,城市规模扩大,工商业的发展,盛极一时。”[28]121-122

新中国成立后,煤炭与钢铁成为国家发展重工业的重中之重。正如有外国学者所言:“中国在1949年以后,20%的煤是被钢铁工业所利用的。”[27]77由于对煤炭的需求甚大,国家在兴建大型钢铁企业时往往考虑煤炭供应问题。例如东北的鸡西、抚顺等煤矿为鞍山钢铁公司供应煤炭;辽宁本溪同时是煤炭、钢铁基地;河北邯郸被称作煤钢之都;山西高平是晋东南的煤铁之乡;河南平顶山是武汉钢铁公司的主要煤炭供应地;贵州六盘水是攀枝花、昆明、涟源、韶关、广州、柳州、贵阳等地的钢铁企业的主要煤炭供应地;宁夏石嘴山是包头钢铁公司、酒泉钢铁公司等钢铁企业的煤炭供应地等。除了钢铁企业,在煤矿附近往往要建立火电厂,目的是:一方面可以就近消耗煤炭,减少运输环节;另一方面方便向煤炭和钢铁企业供应电力。20世纪50年代初,法国、联邦德国、意大利、比利时等国家曾建立起跨国的行业联合体——欧洲煤钢联营,为欧洲经济一体化的发展起到了重要的基础作用。

我国是一个以煤炭为主要能源的国家,煤炭是冶金工业重要的燃料和原料。目前,中国钢铁行业的能源消费中,煤炭约占70%,主要是炼焦用煤、燃料煤和高炉喷吹用煤。仅以2005年为例,该年生产生铁270兆吨,用煤230兆吨,其中炼焦煤180兆吨,燃料煤及喷吹煤50兆吨[29]203。在煤铁关系上,如何建立科学发展观,推动二者循环发展、高效发展和可持续发展,在二者之间建立一个共同的思想构架与利益构架,在同一个利益共同体内实现互惠双赢,是一个值得研究的问题。

注 释

① 表1资料来源:彭云华、张振初:《解放前的萍乡煤矿》,载江西省政协文史资料研究委员会、萍乡市政协文史资料委员会合编:《萍乡煤炭发展史略》,1987年版,第22页。

[1] 宋应星.天工开物[M].北京:中国画报出版社,2013.

[2] 韩汝玢,柯俊.中国科学技术史·矿冶卷[M].北京:科学出版社,2007.

[3] 方以智.物理小识[M].上海:商务印书馆,1937.

[4] 孙廷铨.颜山杂记[M].济南:齐鲁书社,2012.

[5] 夏东元.洋务运动史[M].上海:华东师范大学出版社,2010.

[6] 赵尔巽.清史稿:第36卷[M].北京:中华书局,1997.

[7] 论煤铁矿之利[J].东方杂志,1904,1(3).

[8] 陈世鸿.我国煤铁矿与日本国防及工业之关系[J].东方杂志,1922,19(17).

[9] 陈真.中国近代工业史资料:第三辑[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1961.

[10] 纪辛.矿业史话[M].北京:社会科学文献出版社,2011.

[11] 中华书局编辑部.筹办夷务始末(同治朝):第50卷[M].北京:中华书局,2008.

[12] 李明墀,盛宣怀.上李鸿章详[M]∥陈旭麓,顾延龙,汪熙.盛宣怀档案资料选辑之二.上海:上海人民出版社,1981:39.

[13] 中国煤炭志编委会.中国煤炭志:湖北卷[M].北京:煤炭工业出版社,1999.

[14] 方一兵.汉冶萍公司与中国近代钢铁技术移植[M].北京:科学出版社,2011.

[15] 顾琅.中国十大矿厂调查记[M].北京:商务印书馆,1916.

[16] 盛宣怀.招商章程1896年5月[M]∥陈旭麓,顾延龙,汪熙.盛宣怀档案资料之四:汉冶萍公司(一).上海:上海人民出版社,1986:67.

[17] 王培.晚清企业纪事[M].北京:中国文史出版社,1997.

[18] 湖北省档案馆.汉冶萍公司档案史料选编上册[M].北京:中国社会科学出版社,1992.

[19] 科大卫.汉冶萍公司简史及档案的重要意义[N].光明日报,2014-06-11.

[20] 江西省政协文史资料研究委员会,萍乡市政协文史资料研究委员会.萍乡煤炭发展史略[M].萍乡:萍乡市印刷厂,1987.

[21] 陈真.中国近代工业史资料:第二辑(上册)[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1958.

[22] 李建德.中国矿业调查记[M].台北:文海出版社,1987.

[23] 中国煤炭志编纂委员会.中国煤炭志·综合卷[M].北京:煤炭工业出版社,1999.

[24] 曹均伟,方小芬.中国近代利用外资活动[M].上海:上海财经大学出版社,1997.

[25] 夏东元.盛宣怀传[M].上海:上海交通大学出版社,2007.

[26] 许涤新,吴承明.中国资本主义发展史:第2卷[M].北京:人民出版社,1990.

[27] 蒂姆·赖特.中国经济和社会中的煤矿业[M].丁长清,译.北京:东方出版社,1991.

[28] 政协萍乡市文史资料委员会.萍乡文史资料:第4辑[M].萍乡:萍乡市印刷厂,1985.

[29] 赵国浩,阎世春,等.煤炭工业可持续发展研究[M].北京:经济管理出版社,2008.

(责任编辑 尹春霞)

Mutual Dependence and Promotion: on RelationshipBetween Coal and Steel in China——Focusing on Hanyeping Corporation

XUEYi

(Research Institute of Chinese Coal Mine History,China University of Mining and Technology,Xuzhou Jiangsu 221116)

Since ancient times,coal and iron have been important nonrenewable mineral resources which are closely related to the national economy and people's livelihood.And in modern China,the emergence of mechanized production of coal mines and iron mines is an important symbol of industrialization.Smelting steel consumes both coal and electricity,and at that time,almost all electricity was generated by burning coal.Therefore,coal and steel are inter-dependent and mutually promoted.The combination of the two can produce agglomeration benefits,extend the industrial chain,and trigger a series of social and economic changes.As the first large inter-provincial and inter-industry enterprise in modern China,Hanyeping Corporation succeeded in its joint operation of coal and iron after hard exploration and tortuous practice,and achieved great economic and social benefits.The practice of Hanyeping Corporation can be a reference for other enterprises from different industries to adopt joint operation in China.

the relationship between coal and steel;joint operation;Hanyeping Corporation

10.3969/j.ISSN.2095-4662.2017.04.001

2017-02-28

国家社科基金年度一般项目“日本侵华时期中国煤矿工人伤亡研究”,项目编号:16BZS090。

薛毅,教授,编审;研究方向:中国近代经济史与中国煤矿史。

K207

A

2095-4662(2017)04-0001-09