国家在长期照护社会保障中的功能定位与职责分工

□杨天红

国家在长期照护社会保障中的功能定位与职责分工

□杨天红

长期照护是因应老龄化进程加快和家庭结构变迁,面向长期失能人员提供的一项新型社会保障制度。探索长期照护管理体制是我国目前正在开展的长期照护社会保障试点工作的一项重要任务。通过回顾国家在社会保障中的角色变迁,认为国家在长期照护社会保障中应发挥制度供给者、调控监管者和最终责任者功能,在这一理念指导下,合理确定中央政府和地方政府、社保部门和民政部门的职责分工。

长期照护;管理体制;角色变迁;功能定位

20世纪中叶以来,随着老龄化进程加快和家庭结构变迁,失能人员照护成为世界性难题。自荷兰1967年通过《特别医疗支出法案》以降,长期照护成为德国、日本等国家或地区向失能人员提供的一项重要社会保障制度。《中华人民共和国老年人权益保障法》明确提出要“逐步开展长期护理保障工作,保障老年人的护理需求”。2016年发布的“十三五”规划纲要提出,“探索建立长期护理保险制度,开展长期护理保险试点”。2016年6月,人力资源和社会保障部出台《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》(以下简称《长期护理保险试点意见》),计划在上海、重庆、宁波等15个城市开展长期照护保险试点工作,以保障失能人员的基本生活权益,使他们能够体面、有尊严地生活。作为一项新型社会保障制度,国家在长期照护社会保障制度中的功能定位在一定程度上决定了其制度初衷能否实现,《长期护理保险试点意见》也将探索长期照护管理体制作为试点工作的重要任务之一。有鉴于此,本文通过阐释国家在社会保障中的角色变迁,提出国家在长期照护社会保障中的功能应定位为制度供给者、调控监管者和最终责任者,并以此为基础探讨中央政府和地方政府、社保部门和民政部门在长期照护社会保障中的职责分工。

一、国家在社会保障中的角色变迁

长期照护是社会保障体系的一部分。社会保障制度受社会经济发展水平的制约,在不同历史阶段,国家在其中发挥的作用并不相同。总体上而言,国家在社会保障中的角色大致经历了置身事外者、一线责任者和二线责任者三个阶段的变迁。

(一)置身事外者:国家不承担社会保障责任

19世纪中叶以前,贫困被认为是个人风险,甚至在一定时期被认为是由于懒惰造成的,要受到惩罚。彼时思想界奉行自由主义,认为政府只是“守夜人”,对社会生活不宜介入过多,国家对处于贫困状态的社会成员没有救助的责任,穷人只能自救。“在这场合,像在其他许多场合一样,他受着一只看不见的手的指导,去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的。……他追求自己的利益,往往使他能比在真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。”①亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究(下)》,郭大力、王亚南译,商务印书馆2011年版,第30页。此时,应对贫困风险主要通过家庭、互助和市场三种救助形式,但随着工业化和城市化的到来,这三种模式更加难以有效解决贫困群体的基本生存问题。

家庭救助方面,家庭是社会的细胞,在工业化革命以前也是社会生产的基本单位。在自给自足的自然经济社会,家庭是为老、弱、病、残等贫困群体提供保护的唯一避风港。此时的家庭通常是包括三个甚至更多世代的大家庭,但工业化及伴随而来的城市化打破了这样的家庭结构,大家庭不再是主要的家庭类型,取而代之的是核心家庭。家庭的经济生产功能被削弱,就业向城市集中,大量“空巢家庭”出现,家庭的社会保障功能日渐式微。

互助救助方面,社会成员间的互助通常是以“行会”形式进行的。“行会”早在工业化革命之前即已产生,②如早在1050年,尼德兰圣奥梅尔的商人行会势力已经相当强大,并已拥有了自己的会馆。参见金志霖:《论西欧行会的组织形式和本质特征》,《东北师大学报(哲学社会科学版)》,2001年第5期。是相同行业者通过联合产生的一种自治组织,其对内除发挥自治作用外,还发挥着一定的互助功能。如英国的“友谊社”即是工人自愿建立,通过社员缴纳的会费为老、弱、病、伤成员提供特殊津贴的组织。③丁建定:《从济贫到社会保险》,中国社会科学出版社2000年版,第140-142页。据统计,截至19世纪80年代末,友谊社成员总数已达400万到500万人,约占英国成年男性人口的50%。④黄素庵:《西欧福利国家面面观》,世界知识出版社1985年版,第39页。但这种互助行为毕竟与保险有别,既没有经过科学的精算,又欠缺妥当的管理,不能坚持长久,破产是其通病。“一个友谊社能维持50年以上是不平常的事;如能维持50年而又不呈现衰微征兆则是非常的不平常了。”⑤约翰·巴顿:《论影响社会上劳动阶级状况的环境》,薛潘康译,商务印书馆2011年版,第67页。

通过市场机制的救助即通过商业保险形式化解劳动者的社会风险,但逆向选择和道德风险使商业保险形式的保障在实践中发挥的作用极为有限。

(二)一线责任者:国家全面直接介入社会保障

工业革命后,普通劳动者的境遇较工业革命前反而变得更差。首先,工业革命将传统农业、手工业生产者转变为工人,使其生产甚至生活处于资本家控制之下,这主要体现在两个方面:一是圈地运动使劳动者与其劳动资料所有权分离,将社会生产和生活资料转化为资本,并将直接生产者转化为工资劳动者;⑥《资本论》(第1卷),人民出版社1972版,第903页。二是机器化大生产淘汰了传统的手工业生产,传统手工业者被迫成为领取计件工资的工人。其次,资本家利用其对生产资料的控制,最大限度地攫取工人创造的剩余价值,尽可能地压低工资,工人不仅不能享受到工业化生产带来的好处,生活处境反倒变得更差,面临贫困的风险较工业革命前进一步加大。⑦郭家宏:《工业革命与英国贫困观念的变化》,《史学月刊》,2009年第7期。

随着工人队伍的进一步扩大和权利意识的觉醒,工人运动开始风起云涌,资本主义生产方式受到威胁。此时资产阶级不得不承认,贫穷并不完全是个人的原因,资本主义生产方式亦是造成贫穷的原因之一。为了维护资本主义生产方式,资产阶级不得不考虑建立相应的机制缓解社会贫困问题。

以德国分别于1883年、1884年和1889年通过的“社会保险三法”——《疾病保险法》《意外事故保险法》和《老年和残废保险法》为开端,国家开始介入社会保障事业,推动社会救助、社会保险等社会保障事业发展。特别是在经历了二十世纪三十年代的大萧条之后,强调国家干预的“凯恩斯主义”认为市场并不是万能的,在某些领域,市场这只“无形的手”难以发挥作用,这在社会初次分配领域体现的尤为明显,国家有必要通过干预手段,解决民众的贫困问题,在所有干预手段中最为直接也最为有效的即是建立社会保障制度。此后直至1973年国际石油危机爆发,政府全面推进社会保障制度建设,并出现了以北欧、英国为代表的福利国家型态。这一时间段堪称“福利国家的黄金时代”,①Esping-Andersen G.The three worlds ofwelfare capitalism.Princeton:Princeton University Press,1990,p.179.所有欧洲国家,即便是不同党派的执政者,皆有促进高就业、高税收以支应福利国家扩张所需经费的政策共识,具体内容包括扩大社会安全、健康与教育方案,给付提高,给付范围与服务品质提升,纳入新的受益群体及推出新计划等。

(三)二线责任者:国家调整社会保障责任方式

国际石油危机的爆发引发了社会保障的理论转向,在新古典自由主义影响下,自由主义福利国家模式开始受到追捧,减轻国家社会保障责任的呼声与实践逐渐增多,国家在社会保障中的角色定位开始由一线责任者转为二线责任者。

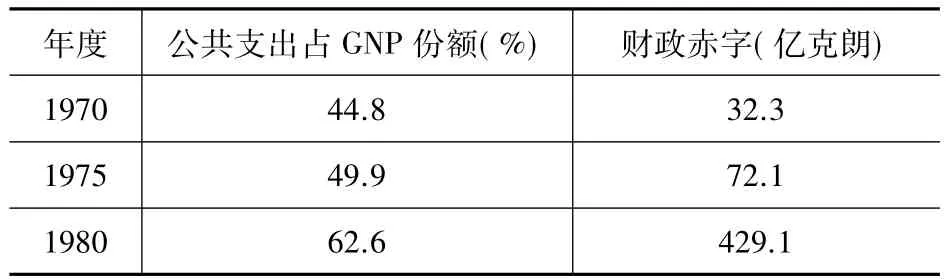

1973年国际石油危机爆发后,主要资本主义国家在经济上陷入了长期的滞涨阶段,经济增长缓慢甚至呈负增长,社会保障公共支出占国民生产总值(GNP)的比重逐年上升,财政赤字越来越大。如以瑞典为例(表1),石油危机发生后,其公共支出占国民生产总值的比例和财政赤字大幅增加,将福利国家推向了危险的边缘。

表1 1972年石油危机前后瑞典公共支出占GNP比值及财政赤字

在理论界,凯恩斯主义宣告破产,新古典自由主义开始占据统治地位。②最明显的例证就是在石油危机发生后的13年时间里,计有3位新古典自由主义代表人物——弗里德里希·奥古斯特·冯·哈耶克(1974)、米尔顿·弗里德曼(1976)、詹姆斯·布坎南(1986)获得了诺贝尔经济学奖。新古典自由主义对福利国家展开了猛烈的批判。如哈耶克认为,一方面,福利国家对个人自由构成了威胁,福利国家实际上是一个“家族式国家”,“‘家长’控制着社会的大多数人,他根据他所认为的社会成员需求或应当得到满足的需求的数量和品种来分配财富”;③哈耶克:《自由秩序原理(下)》,邓正来译,三联书店1997年版,第13页。另一方面,福利国家对市场经济的发展亦构成威胁,打击了福利创造者的积极性,助长了懒汉思想。④哈耶克:《自由秩序原理(下)》,邓正来译,三联书店1997年版,第86页。弗里德曼则更为激进,认为社会保障体系导致了财政支出的膨胀,虽然其目标是崇高的,但结果却令人失望,应逐步取消社会保险。⑤弗里德曼:《自由选择》,商务印书馆1982年版,第122页。布坎南在弗里德曼的基础上更进一步,他不仅提出要舍弃福利国家,还认为福利国家象征了一个世纪的错误。⑥詹姆斯·M·布坎南、理查德·A·马斯格雷夫:《公共财政与公共选择:两种截然不同的国家观》,类承曜译,中国财政经济出版社2000年版,第189页。

根据非商品化程度的不同,哥斯塔·艾斯平·安德森将福利国家分为社会民主主义福利国家、保守主义福利国家和自由主义福利国家三种类型。社会民主主义福利国家以英国为代表,又称贝弗里奇模式,实行普惠制,福利的享有与个人工作业绩关系不大,非商品化程度最高;保守主义福利国家模式以德国为代表,又称俾斯麦模式,福利的享有与个人工作业绩关联,主要通过社会保险运作;自由主义福利国家模式以美国为代表,以剩余模式为特征,国家的社会保障只起到补充性作用。受新古典自由主义思潮影响,自由主义福利国家模式渐渐受到追捧,国家在社会保障中的职能开始收缩,如世界上最早建立“从摇篮到坟墓”福利模式的英国,在1979年撒切尔夫人上台后,要求合理减轻国家在社会保障方面的责任,更加突出个人在社会保障中的义务与责任。政府经营所有的社会保障事务,不仅仅是加重政府的财政负担,而且不利于公民个人责任和义务感的发挥,对整个保障事业发展起到负面作用。①丁建定:《论撒切尔政府的社会保障制度改革》,《欧洲研究》,2001年第5期。同时期的美国里根政府也对社会保障进行了改革,大幅度削减社会保障系统的开支,决定自1981年起,美国联邦政府在社会保障项目上的开支每年削减750亿美元。②龚莉:《美国社会保障制度的纷争与演变》,《经济体制改革》,1995年第3期。

二、国家在长期照护中的功能定位

自由主义福利国家模式是当前社会经济发展条件下,最为符合现代国家社会保障制度建设需求的模式选择。自由主义福利国家模式下,国家在长期照护制度中的功能定位应为制度供给者、调控监管者和最终责任者。即在市场经济条件下,长期照护服务可自市场购买,此时政府的职责一是培育长期照护服务市场,制定规则、实施监管,使之健康运行;二是为特别困难的失能人员直接提供或购买长期照护服务;三是建立有效的筹资机制,使失能人员有能力购买社会化的长期照护服务。③何文炯:《老年照护服务补助制度与成本分析》,《行政管理改革》,2014年第10期。

(一)制度供给者:国家通过制度供给确保长期照护规范化

与慈善事业时代的济贫制度相比,现代社会保障制度表现出来的一般规律是先有社会保障方面的立法,于后才有社会保障项目的具体实践。④郑功成:《社会保障学——理念、制度、实践与思辨》,商务印书馆,2000年版,第138页。以法律为首的正式制度是推动社会保障的最大动力。制度是一种公共产品,⑤林毅夫:《关于制度变迁的经济学理论:诱致性变迁与强制性变迁》,载科斯、阿尔钦、诺斯等:《财产权利与制度变迁——产权学派与新制度学派译文集》,三联书店1994年版,第374页。其既可以由市场供给,也可以由国家供给。但由市场供给一方面存在“搭便车”问题,另一方面更重要的是对后发国家来说,不可能像发达国家那样让政府作为“守夜人”在漫漫长夜中守望制度的自发形成。由国家作为制度供给者一方面是由某些正式制度⑥制度可以分为正式制度与非正式制度:正式制度是指人们自觉发现并加以规范化和一系列带有强制性的规则,包括政治(及司法)规则、经济规则和合约;非正式制度包括行为准则、伦理规范、风俗习惯和惯例等,它构成了一个社会文化遗产的一部分并具有强大的生命力。非正式制度是正式制度的延伸阐释或修正,它是得到社会认可的行为规范和内心行为准则。参见诺思:《制度、制度变迁与经济绩效》,刘守英译,三联书店1994年版,第64页。的特殊性决定的,如法律是国家意志的表现,只能由国家立法机关制定;另一方面也是因为制度只有借助于国家的权威性才能在社会中发挥最大功用,如相较于其他非正式制度,法律在社会生活中能够得到最好贯彻实施的原因即在于其以国家强制力为后盾。长期照护制度作为社会生活中的一项正式制度,涵盖了法律、法规、规章、政策等一系列制度表现形式,只有依靠政府的力量,才能推动长期照护法律法规的发展。⑦陈超:《美国老年人长期照护法律体系及其对我国的启示》,《浙江树人大学学报》,2007年第2期。国家作为制度提供者,必须主动承担起供给责任,积极开展调研、深入研究,“生产”出适合需要的长期照护制度规范,推动长期照护事业健康、有序、高效发展。

(二)调控监管者:国家通过调控监管确保长期照护有序化

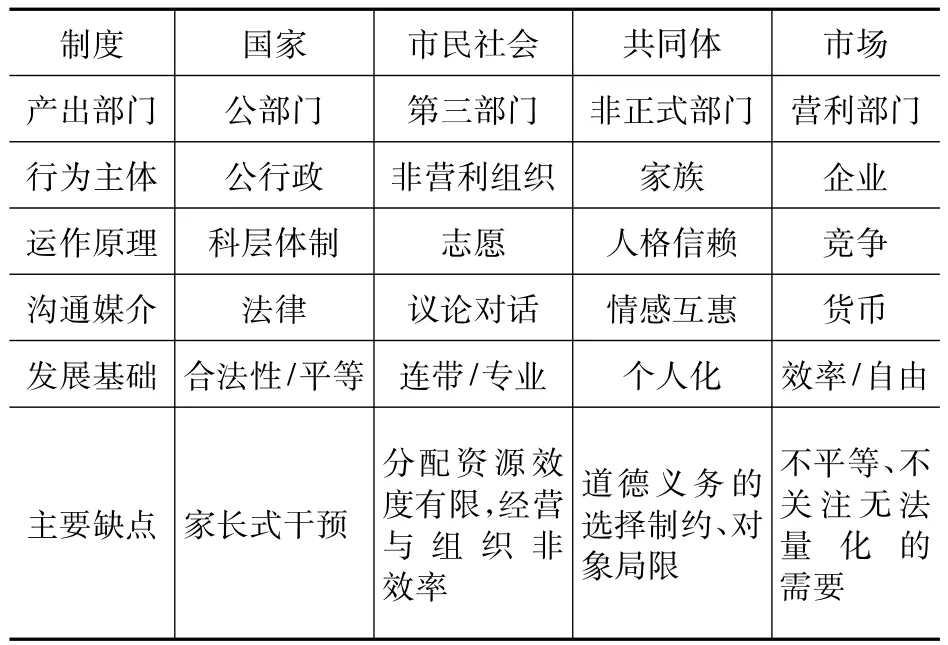

在长期照护制度中,国家退居二线意味着允许不同性质部门的参与,长期照护呈多元化发展面向。但多元化是一把双刃剑,一方面若不同部门均能借其优势与专业担负起更多的责任来回应长期照护的现实需要,则有助于填补国家在供给上的不足;⑧赵碧华:《社会福利民营化的迷思:公部门的困境?私部门的愿景?——社会福利资源配置的思考》,《东吴社会工作学报》,2003年第9期。但另一方面多元化亦可能意味着不同部门自身缺陷的“多元化”,以市场机制为例,市场机制有助于趋向消费者偏好,服务更能回应个体的差异性需求,但以“营利”为目的的市场主体在竞争与效率等诉求下,可能会因过度竞争为降低成本而影响服务品质,⑨何文炯:《长期照护保障制度建设若干问题》,《中共浙江省委党校学报》,2017年第3期。或根本无竞争而导致服务供给者出现垄断的可能,⑩弗朗茨·哈维尔·考夫曼:《德国福利国家的挑战》,施世骏译,台北五南图书出版股份有限公司2002年版,第134页。如智利在养老金私营化改革中,养老金的经营曾一度被两大经济集团(威尔和克鲁扎-洛蓝)独占。①郑功成:《社会保障学——理念、制度、实践与思辨》,商务印书馆2000年版,第176页。

表2 不同照护方式运作机制及其缺点

相较于传统国家供给的单一模式,长期照护多元化运作只是调整了国家的部分直接给付义务,并不意味着国家责任的解除,此时国家除需发挥制度供给者功能外,还需要担负起调控监管者的角色,让多元化部门的积极作用发挥出加乘效果,避免出现负作用。长期照护的发展虽呈现出“去国家化”趋势,但不论如何调整,国家仍须主动发挥调控监管作用,调和不同部门因为参与照护所衍生的利益冲突,同时对参与长期照护的各相关主体进行监管,确保长期照护制度持续、高效运行。

(三)最终责任者:国家通过责任兜底确保长期照护全覆盖

多元化运作背景下,国家开始避免积极介入长期照护服务供给,通过“实质的私部门化”或“任务的私部门化”,将国家任务移转给私部门,国家不再执行此项任务,借以减轻国家负担。②陈爱娥:《国家角色变迁下的行政任务》,《月旦法学教室》,2003年第3期。多元化运作虽然可以充分实现服务对象的选择权,但这都建立在市场服务供给充足的假设之上,若照护服务供给不足,则不但服务对象选择权会受到限制,还会造成服务供给者选择服务对象的“逆选择”效果:因照护机构床位供给不足,照护程度低的服务对象因服务费用较少可能被拒绝提供照护服务;对于经济条件较差且照护需求性高的失能人员,因难以承担费用亦可能被拒绝提供服务。虽然立法可以规定服务供给者负有强制缔约义务,无正当理由不得拒绝提供服务,但被拒绝的失能人员要证明其“无正当理由”事实上相当困难。

基于国家与社会责任分配观点,私人化仅意味着从“履行责任”转变为“中间责任”或“补充责任”,国家并非自该领域完全抽离,③詹镇荣:《民营化后国家影响与管制义务之理论与实践——以组织私法化与任务私人化之基本型为中心》,《东吴大学法律学报》,2008年第1期。即国家无法免除其长期照护最终责任者义务,在发生危险情形或有重大照顾不足之时,仍须由国家自己提供或要求私人提供相关给付:如提供服务的私营业者服务品质欠佳,经限期整改改善未果或经改善后仍无法达到规定标准的,国家须负起对照护需求者的责任,要能立即补位,避免照护需求者得不到服务的风险,尽快解决照护需求者的照护问题;④周怡君、荘秀美:《德国照护保险中的国家监督管理》,《台大社工学刊》,总第29期。由于服务供给者重大明显瑕疵无法继续提供照护服务时,在未确定服务供给者前,国家应提供照护服务;因合同期限届满而结束照护关系时,在未寻得合适的服务供给者前,国家除了要求原服务供给者在一定期间内继续提供照护服务外,亦可能要直接提供照护服务;偏远地区的服务供给有可能“无人问津”或民间业者无意愿承担时,此时仍须由国家承担。⑤萧文高、黄源协:《老人机构照顾民营化:英国、瑞典和香港经验之比较分析》,《社会政策与社会工作学刊》,2004年第2期。

三、中央与地方政府在长期照护中的分工

厘清了国家在长期照护制度中的功能定位,需要进一步明确的是根据该功能定位如何在不同层级政府、不同职能部门之间进行分工、协调,以实现长期照护制度的有序高效运行。国家在长期照护制度中的具体职责是通过“三个”政府间的博弈与协调实现的。这三个“政府”分别是:作为最高决策层的中央政府——中共中央、全国人大和国务院;作为执行层的中央政府部门——各个主管部委(总局和局、办);执掌一方的地方政府,特别是省级和市级政府。①蔡昉:《刘易斯转折点与公共政策方向的转变》,《中国社会科学》,2010年第6期。不同政府间不仅仅是领导与合作的关系,也呈现出竞争与博弈的关系,②杨瑞龙:《我国制度变迁方式转换的三阶段论——兼论地方政府的制度创新行为》,《经济研究》,1998年第1期。必须通过法律对不同政府间的权利与职责进行划分,才能确保长期照护制度落到实处。

(一)理论与实践:域外经验的启示

关于社会保障这一公共产品供给的中央与地方政府分工,现有理论较多支持由地方政府负责具体事务。如施蒂格勒提出的最优分权模式指出,地方政府比中央政府更接近公众,更了解辖区内选民的偏好与需求。为有效配置资源,在公共物品供给上,应由地方政府对公共物品供给进行决策,中央政府的职责主要在于解决分配不平等和地区间的竞争摩擦。③Stigler G.The tenable range of functions of local government//Joint Economic Committee.Federal expenditure policy for economic growth and stability,Washington,1957,pp.213-219.奥茨的分权定理同样支持由地方政府负责经办社会保障事务。“对于某种公共物品来说——关于这种公共物品的消费被定义为是遍及全部地域的所有人口的子集的,并且,关于该物品的每一个产出量的提供成本无论对中央政府还是对地方政府来说都是相同的——那么,让地方政府将一个帕累托有效的产出量提供给它们各自的选民,则总是要比由中央政府向全体选民提供任何特定的并且一致的产出量有效得多。”④OatesW E.Fiscal federalism.New York:Harcourt Brace Jovanovich,1972,p.35.特里西从信息不完全和非确定性出发,支持由地方政府负责社会保障事务,因为地方政府较中央政府能更好地掌握居民偏好,中央政府提供公共物品受失真信息误导造成资源浪费或者公共物品供给不足,地方政府则可以避免该类问题的发生。⑤Tresch RW.Public finance:Anormative theory,Business Publication Inc.,1981,pp.574-576.

具体实践上,虽然荷兰和德国的长期照护制度较具代表性,但是因其实行联邦制,与我国现行政治体制差异较大,其有关中央与地方分工的法律制度安排对我国借鉴意义不大。日本在行政管理体制上与大陆较相似,其在长期照护上有关不同层级政府分工的做法对我国具有借鉴意义。

在长期照护管理体制上,日本在长期照护立法中明确规定,长期照护管理实行三级负责制,每一层级政府承担不同的职责。

首先,在中央层面,由厚生劳动省具体负责长期照护管理,其主要职责包括:确定长期照护各项事务的标准,如照护需求性的认定标准、长期照护报酬额度、给付上限额度、营利性机构准入门槛;负担部分费用,如保险给付费用、市町村调整补助金、都道府县财政安定化基金等等;根据各市町村的长期照护保险事业计划,制订确保保险给付顺利实施的基本方针;对长期照护机构、都道府县进行指导与监督;指导市町村正确运营长期照护保险;指导监督长期照护保险相关的支付基金;指导监督国民健康保险团体联合会;从健康保险人征收相关报告;支持市町村与都道府县长期照护保险工作。

其次,在次一级的道府县层面,政府承担的主要职责包括:支持市町村之事务,具体内容有指导及支持市町村进行长期照护保险事业,支持市町村共同设置长期照护认定审查委员会,受市町村委托审查判定业务时,设置都道府县长期照护认定审查会,制订都道府县长期照护保险事业支持计划以及对市町村计划提出建议,设定年度居家服务给付上限基准额;指定、许可、指导及监督长期照护服务从业机构;给予财政支持,具体内容有负担部分保险给付费用,设置及营运财政安定化基金;设置长期照护保险审查会,接受投保人的投诉;指导监督国民健康保险团体联合会;培训长期照护经理人。

最后,在基层地方,规定由基层自治组织——市町村担任长期照护保险的保险人。⑥黄万丁、李珍:《日本护理保险制度的理念得失及其对中国的启示》,《现代日本经济》,2016年第3期。其主要职责包括:运营长期照护保险(如照护对象的认定、保险给付、征收及管理第二类投保人⑦第二类投保人为在市町村区域内有住所的40岁以上未满65岁的医疗保险加入者;第一类投保人不论是否加入医疗保险,年满65岁的均成为住所地市町村的投保人。的保险费);依厚生劳动省所定的基本方针,制订市町村长期照护保险事业计划;其他各种具体的长期照护事务,如长期照护认定委员会的委员员额,市町村的特别给付,追加居家长期照护服务费分类给付上限的基准额,设定居家长期照护服务费种类给付上限基准额,追加居家长期照护福利用具购买费给付上限基准额,追加居家长期照护住宅修改费给付上限基准额,计算第一类投保人保险费率等有关事项,普通征收之保险费缴纳期限,减免保险费或缓期征收,市町村保健福利事业(包含预防保健事业、支持长期照护者事业、借贷服务费用之资金事业等),制定有关罚金的规则,设定居家服务的过渡性给付上限基准额等等。

这种分层分级分职责的管理体制对日本长期照护保险制度的发展起到了重要的推动作用。首先,最大程度地发挥了基层自治组织的作用,使得长期照护制度更能契合失能人员的需要,确保服务的针对性和有效性;其次,充分发挥都道府县的财政优势和技术优势以及赋予其监管职能,确保长期照护保险制度能够真正落到实处;最后,中央政府通过其权威性确保长期照护保险制度的规范化和有序化,保证长期照护保险制度的可持续发展,惠及所有失能人员。

(二)我国中央与地方在长期照护中的分工

长期照护是社会保障制度的组成部分,在其制度运行中中央与地方的分工必然受现有社会保障体系的制约。我国现有社会保障体系在中央与地方分工上主要存在着四个方面的问题:一是制度设计层面“统放不分”问题突出,中央和地方对社会保障制度设计与政策制定职责不清,地方政府积极性与主动性难以调动;二是对社会保障具体项目分工不明晰,不同层级政府“越位”“缺位”现象明显;三是分税制改革后,中央与地方政府在财权与事权方面不协调;四是在社会保障具体经办和监督方面,分工不清,相互推诿情况严重。①黄书亭、周宗顺:《中央政府与地方政府在社会保障中的职责划分》,《经济体制改革》,2004年第3期。

为改变中央与地方政府分工问题引起的社会保障体系运转不畅,中共中央十六届三中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》明确提出,要“根据经济社会事务管理责权的划分,逐步理顺中央和地方在社会保障领域的分工和职责”;十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》进一步要求“建立事权和支出责任相适应的制度。适度加强中央事权和支出责任,部分社会保障作为中央和地方共同事权,逐步理顺事权关系;区域性公共服务作为地方事权。对于跨区域且对其他地区影响较大的公共服务,中央通过转移支付承担一部分地方事权支出责任”,同时要求“加快健全社会保障管理体制和经办服务体系”。

长期照护运行虽受现行社会保障体系约束,但作为一项新的社会保障制度,在立法进行顶层设计时可以对中央与地方政府的责任进行妥善的制度安排,避免出现其他社会保障制度运行时凸显的问题。如在制度设计上,中央政府应对基础性、全局性政策进行设计,对细节性、区域性问题在加强指导的基础上交由地方政府自主设计;地方政府则负责细化、落实中央相关政策精神。具体如对于营利机构进入长期照护服务市场准入门槛的设计,中央政策可以作基础性要求,如要求必须是公司法人,至于其他标准,如机构规模、人员配备等可授权地方根据各地实际进行规定。

四、社保与民政部门在长期照护中的分工

长期照护组织管理主要涉及两个方面的问题,一是长期照护保险基金的组织管理,二是长期照护服务的组织管理。目前我国社会保险的具体组织管理事务主要由人力资源和社会保障部门承担,但其并不管理社会服务事业,社会服务事业目前主要由民政部门牵头管理。在长期照护的管理上,我国应建立由社保部门管理长期照护保险基金,民政部门负责管理长期照护服务的管理体制。

(一)社保部门负责长期照护保险基金的组织管理

长期照护保险基金管理主要涉及保险费的征缴、支付和照护需求评估。根据《长期护理保险试点意见》,试点期间,长期照护资金主要来自优化职工医保统账结构、划转职工医保统筹基金结余、调剂职工医保费率等途径,在基金管理上,参照社会保险基金有关管理规定执行。但作为一项新型社会保险制度,将来长期照护保险立法时,其在基金管理上应汲取医疗保险的经验教训,提高长期照护保险基金管理水平。

一是提高统筹层次。社会保险基金统筹层次低是我国社会保险制度存在的突出问题。根据《社会保险法》的规定,在社会保险基金统筹目标上,除基本养老保险实行全国统筹外,其他社会保险应逐步实行省级统筹。但目前社会保险基金统筹水平多数处于县一级,少数到市一级,仍处于较低水平。统筹层次低给社会保险基金管理带来一系列问题,如抗风险能力差,基金结余难以调控、资金使用率低,相关政策难以落实到位,区域内不公平,异地就医难等等。①何林生、阙俊忠:《医疗保险基金省级统筹运行机制初探》,《中共福建省委党校学报》,2011年第12期。长期照护保险在试点阶段由医保基金直接划转,可要求各统筹单位按照一定比例划转至省级医保部门,由省级医保部门统一调配;至长期照护保险立法时,则直接规定由省级社保部门负责辖区内的保险基金管理。

二是长期照护保险应由社保部门统一管理。目前医保主要由城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险组成,其中前两者由人力资源和社会保障部门管理,新型农村合作医疗保险则是由财政部门和卫生部门监督、新型农村合作医疗经办机构具体管理。长期照护若适用该种管理体制可能带来城镇和农村长期照护服务有差异、不均衡等问题。长期照护试点阶段原则上仅覆盖城镇职工基本医疗保险参保人群,尚不存在此类问题。长期照护保险立法时其保障对象应是全体国民,在基金管理上,不能再走医保老路,人为造成城乡不均衡,应由社保部门统一管理。

(二)民政部门负责长期照护服务的组织管理

长期照护服务管理具体包括服务供给主体资格的确定,服务内容、服务质量管理等。目前,民政部门在社会服务的具体经办和管理上,具有较为丰富的经验,由其负责对长期照护服务进行管理是较为妥当的。如以长期照护服务质量监管为例,其主要涉及到服务质量标准的制定、服务质量的核查等内容,这些工作如交由社保部门办理,则不仅会增加社保部门的工作量,同时囿于其专业能力限制难以确保将此工作落到实处。而民政部门则不同,其本身就对养老服务质量监管工作进行了长期的探索,积累了一定的工作经验,由其承担更具针对性和操作性,能够将服务质量监管工作效益最大化,成本最小化。

五、结语

在我国现行体制下,国家在长期照护社会保障制度中的功能定位与职责分工直接关系到长期照护社会保障制度初衷能否实现。本文通过回顾国家在社会保障中角色的历史变迁,指出国家在长期照护社会保障中应发挥制度供给者、监管调控者和最终责任者功能。在此基础上,认为在立法顶层设计时应对中央与地方政府的职责进行妥善的制度安排,如在制度设计上,中央政府应对基础性、全局性政策进行设计,对细节性、区域性问题在加强指导的基础上交由地方政府自主设计;地方政府则负责细化、落实中央相关政策精神。具体如对于营利机构进入长期照护服务市场准入门槛的设计,中央政策可以作基础性要求,如要求必须是公司法人,至于其他标准,如机构规模、人员配备等可授权地方根据各地实际进行规定。在具体部门分工上,本文认为应由社保部门统一负责照护保险基金组织管理工作,并提高保险统筹层次;由民政部门负责长期照护服务的组织管理工作。□

(责任编辑:徐东涛)

C913

A

1007-9092(2017)05-0092-008

2017-08-07

杨天红,法学博士,重庆大学法学院讲师,主要研究方向为社会保障法学。

国家社会科学基金规划项目“养老保障城乡一体化法律机制研究”(编号:15BFX159)