乡村留守儿童发展基本权益保护

——基于浙江省的实证研究

□郅玉玲 王婷

乡村留守儿童发展基本权益保护

——基于浙江省的实证研究

□郅玉玲 王婷

乡村留守儿童是父母双方或者一方外出打工,而将其未成年子女留在乡村地区抚养多于六个月的儿童。乡村留守儿童问题是伴随城市化、人口流动出现的社会问题。基于对浙江省乡村留守儿童状况的实证调查,从权益保护的视角出发,讨论了这一特定群体发展所面临的问题和解决策略。亲情缺失,家庭教育功能缺位;家庭教育存在短板,学校教育对其补位不足;这都是乡村留守儿童问题的具体呈现。从政府落实责任、家庭责任担当、学校教育拓展、社会力量积极介入四个方面入手,着力保护乡村留守儿童发展的基本权益。

乡村留守儿童;社会问题;基本权益保护

一、问题的提出

改革开放以来,我国经济快速发展,城市化进程加快,同时我国人口流动的数量、质量以及流动速度都在不断上升。农民工作为劳动力流动的主体,为我国的经济进步、现代化建设做出了非常大的贡献。随着人们对于农民工群体关注的提升,另一个与之相伴随的问题——农村留守儿童问题也随之得到更多的关注。

乡村留守儿童是农民工的子女,他们的父母为了获得更高的收入去城市打工,将孩子放在农村抚养。由于父母长期不在身边,父母对于他们的管教缺失,对于孩子的成长或多或少会产生影响。在2013年全国妇联发布的《我国农村留守儿童、城乡流动儿童状况研究报告》中,根据全国第六次人口普查数据推算当年我国的乡村留守儿童数量达到6000万。随着农村劳动力向外流动增加,这个数量还在不断增长。

乡村留守儿童问题越来越引起社会各界关注,需要通过了解留守儿童的生活现状,以此为起点来解决问题。目前政府以及社会各界对于留守儿童的关注主要集中在中西部地区,中西部地区由于相对贫困,获得了更多的帮助。但是留守儿童问题是一个在全国普遍存在的问题,中西部地区的问题较其他地区突出,但是其他地区的留守儿童问题也是客观存在的。因此对于乡村留守儿童的研究不能仅仅局限于中西部地区,也应关注其他地区的乡村留守儿童问题。本文基于对浙江省乡村留守儿童状况的实证调查材料,从权益保护的视角出发,讨论了这一特定群体发展所面临的问题和解决策略。

二、相关理论阐释

“留守儿童”一词主要出现在二十世纪九十年代早期,那个时候的留守儿童主要指的是洋留守儿童,即主要是指父母离开本国工作或者学习而将其子女留在国内由祖父母或外祖父母抚养的那部分未成年人。随着国内经济的快速发展,地区间的流动也在加速,留守儿童不仅限于洋留守儿童,乡村留守儿童也加入其中。由于乡村留守儿童群体的持续扩大,乡村留守儿童中存在的问题也愈来愈突出,成为了各界重视的社会问题。渐渐地在20世纪九十年代末和21世纪初,留守儿童也就成了乡村留守儿童的代称。

学界对于留守儿童的界定,一开始是模糊定义,后来才给出详细定义,逐渐加上了留守时间长短、留守的不同类型、父母是否全部外出等要素。国务院《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见(国发〔2016〕13号)将留守儿童界定为:留守儿童是指父母双方外出务工或一方外出务工另一方无监护能力、不满十六周岁的未成年人。本文将乡村留守儿童的概念界定为:父母双方或者一方外出打工,而将其未成年子女留在乡村地区抚养多于六个月的儿童。

21世纪以来对于乡村留守儿童的研究显著提升,研究主要关注留守儿童的生理以及心理健康。

(一)乡村留守儿童生理状况的研究

关于乡村留守儿童生理状况的研究将儿童的生理健康归因于养育行为和经济支持,即时间投入和经济投入①周遵琴、刘海燕、李森:《留守儿童身体健康状况及影响因素分析》,《贵州民族研究》,2015年第6期。。

父母外出对于留守儿童生理健康的影响,学者之间存在分歧。持积极态度的认为,家庭额外收入会为儿童提供更好的营养、教育以及接受卫生服务的机会和质量②Nobles,Jenna.The Contribution of Migration to Children’s Family Context.LosAngeles:WorkingPaper.Palloni,A and.J.D.2006.。

持中立态度的认为,留守儿童父母外出务工有效提高了家庭的经济收入,从而使儿童健康方面的经济投入增加。但是又由于留守儿童父母长期在外务工,导致对于养育儿童的时间投入减少,这又对儿童的生理健康产生不利的影响,因此无法对留守儿童的健康水平具体变化进行推断③赵苗苗:《贫困农村地区留守儿童与非留守儿童健康差异及影响因素研究——基于宁夏固原市实证研究》,山东大学博士学位论文,2012年。。

但是大部分学者认为母亲单方面外出或者父母均外出对于留守儿童的生理健康有着显著的不利影响,调查显示乡村留守儿童与非留守儿童的亚健康率有着显著的差异④⑤李强:《父母外出对留守儿童健康的影响》,《经济学(季刊)》,2010年第1期。。相较于非留守儿童,留守儿童的生长迟缓发生率在1%水平上高0.05%⑥崔嵩、周振、孔祥智:《父母外出对留守儿童营养健康的影响研究-基于PSM的分析》,《农村经济》,2015年第2期。。同时还发现不同的留守儿童之间存在着巨大的差异,留守儿童因与谁在一起留守而拥有不同的健康照料和卫生服务机会,仅母亲外出的留守儿童,其患病风险最高,就症率最低,处于最为不利的境地⑦宋月萍、张耀光:《农村留守儿童的健康以及卫生服务利用状况的影响因素分析》,《人口研究》,2009年第6期。。

(二)乡村留守儿童心理状况的研究

处于低水平社会经济地位的个体更容易出现心理问题⑧Reiss,F.Socioeconomic inequalities andmental health problems in children and adolescents;A systematic review[J].Social Science&Medicine,Vol.90,No.2,2013,pp.24-31.。布郎芬布伦纳的生态系统理论强调环境因素对儿童发展的重要性,认为家庭社会经济地位是家庭环境系统理论的重要一环⑨桑标、席居哲:《家庭生态系统对儿童心理健康发展影响机制的研究》,《心理发展与教育》,2005年第1期。。留守儿童社会经济地位与其社会适应之间有着显著的正相关,相对于个体歧视知觉,留守儿童群体歧视知觉在家庭社会经济地位和社会适应之间的中介作用更为显著⑩苏志强、张大均、邵景进:《社会经济地位与留守儿童社会适应的关系:歧视知觉的中介作用》,《心理发展与教育》,2015年第2期。。许多研究证实歧视知觉构成了一个重要的消极事件,并成为一种长期性质的压力源,对个体的社会适应有破坏性的影响①Jasinsk~a-Lahti,I.,Liebkind,K.,Horenezyk,G.,Schmitz.P.The interactive nature of acculturation:Perceived discrimination,acculturatlon attitudes and stress among young ethnic repatriates in Finland,Israel and Germany.International Journal of Intercultural Relations,Vol.27,No.1,2013,pp.79-97.。这其中包括对其学业成就②Umafia—Taylor,A.J.,Wong,J.J.,Gonzales,N.A.,Dumka,L.E.Ethnic identity and gender as moderators of the association between discrimination and academic adjustment amongmexican—origin adolescets[J].Journal ofAdolescence,Vol.35,No.4,2012,pp.773-786.、学校适应和问题行为的消极影响③Liebkind,K.,Jasinskaja-Lahti,I.,Solheim,E.Cultural Identity,Perceived Discrimination,and Parental Support as Determinants of Immigrants'School Adjustments:Vietnamese Youth in Finland.Journal of Adolescent Research,Vol.19,No.6,2004,pp.635-656.。调查发现留守儿童在言语歧视、回避、行为歧视和攻击四个方面均有不同程度的歧视知觉,而歧视知觉可能引起留守儿童的回避、退缩、攻击、违纪等问题行为④张磊、王达、傅王倩等:《初中留守儿童的歧视知觉及其对问题行为的影响——一项质性研究分析》,《中国特殊教育》,2015年第7期。。乡村留守儿童的道德情感是其心理机制的综合反映,在留守儿童品德结构中扮演着核心的角色⑤张学浪:《农村留守儿童道德情感生成的理论价值》,《社会科学研究》,2016年第1期。。

已有的文献资料为留守儿童的生理、心理状况的研究做了良好的铺垫,为本研究提供了乡村留守儿童生理、心理研究的基本状况和现实背景。但是由于研究地区不同、研究的切入点不同,已有的文献研究与本研究之间还存在差异,本研究将以浙江省乡村地区的留守儿童为研究对象,以此来研究他们的生理、心理基本状况,并针对存在的问题提出解决对策。

三、浙江乡村留守儿童的现状

联合国儿童基金会发布的《中国儿童人口状况-事实与数据2013》,在分析目前我国乡村留守儿童分布情况时提到,我国乡村留守儿童一半集中在四川、河南、安徽、广东、湖南、广西这六个劳务输出大省,每个省的留守儿童数量都在400万以上。浙江省乡村留守儿童数量虽然没有前面六个省份多,但是乡村留守儿童在社会中仍然处于弱势地位,应该受到关注。课题组在2016年7-9月对浙江省台州、嘉兴、丽水等部分乡村地区105名留守儿童进行了一项生理、心理健康状况调查。下文中所有数据及个案材料除特别注明外,都来自于此次调查。

(一)乡村留守儿童的生理状况

浙江省位于我国东部沿海地区,经济社会发展较快。浙江省的城市化率高,农村地区耕地减少,留在农村继续务农无法获得一份体面的收入。外出务工收入高于在家务农收入,导致大量农村劳动力外流。

父母外出务工,会给家庭带来更高的收入。大部分收入都用来改善乡村留守儿童的生活条件以及居住环境,可以有效地提高乡村留守儿童的营养与健康水平。调查中发现,105位乡村留守儿童中身体状况非常好的达到39.2%,比较好的比例是43.1%。由此可以看出浙江省乡村留守儿童的身体健康状况较好。浙江省经济较发达,乡村地区家庭经济收入高于四川、河南等留守儿童大省,政府对于儿童健康投入力度较大,加之父母外出务工增加的家庭经济收入大部分用于提高留守儿童的生活环境,因此浙江省乡村留守儿童的身体健康状况基本良好。

表1 乡村留守儿童身体健康状况

2015年斯坦福大学、中科院农业政策研究中心、中国人民大学以及山东大学等研究机构的11名学者发表了《中国留守儿童:父母外流对其营养健康与学业的影响》,他们在2009年-2013年间抽取10个省份14.1万名乡村儿童样本研究发现,乡村留守儿童与非留守的健康状况基本相似,但是在有些方面留守儿童的健康状况要优于非留守儿童,例如:土源性蠕虫感染率以及屈光不正率,乡村非留守儿童的比例要高于留守儿童,这说明乡村留守儿童的营养状况并不低于乡村非留守儿童,父母外出务工没有对留守儿童的身体健康状况产生不好的影响。

但是也不能因此一概而论地认为,父母外出务工对于留守儿童的生理健康会产生积极的影响。我们从文献综述中可以看出对于儿童生理健康的投入分为两种,一种是经济投入,另一种是时间投入。父母外出务工,家庭收入增加,提高了对于留守儿童的经济投入。但是由于父母长期不在身边,对于留守儿童的时间投入欠缺,不利于留守儿童培养良好的卫生习惯。调查中发现,大部分留守儿童都是与祖父母居住在一起,而他们中大部分仅仅是照顾留守儿童的生活起居,对于他们其他方面的培育不太重视,也认为自己力不从心,导致现在大部分留守儿童的监护人都是“重养不重教”(表2)。

表2 监护人对于留守儿童的照护

在访谈中也发现,大部分乡村留守儿童卫生习惯一般,没有养成勤洗手、睡前刷牙的卫生习惯,监护人对于他们这方面的卫生习惯的培养也表示无奈,很难教导他们,有些留守儿童甚至还喜欢把自己弄得脏兮兮的。

方某某是一名8岁的小学生,身体状况良好。性格总体较为内向,不高兴时就不讲话,高兴时会稍微讲几句。但是卫生习惯一般。需要培养勤洗手的好习惯。(个案1.方某某,女,8岁,2016.08.12)

娄某某今年10岁了,身体状况良好。性格总体较为开朗,脾气比较大,很容易对他人发脾气。卫生习惯一般。需要培养睡前刷牙的好习惯。(个案2.娄某某,女,10岁,2016.08.14)

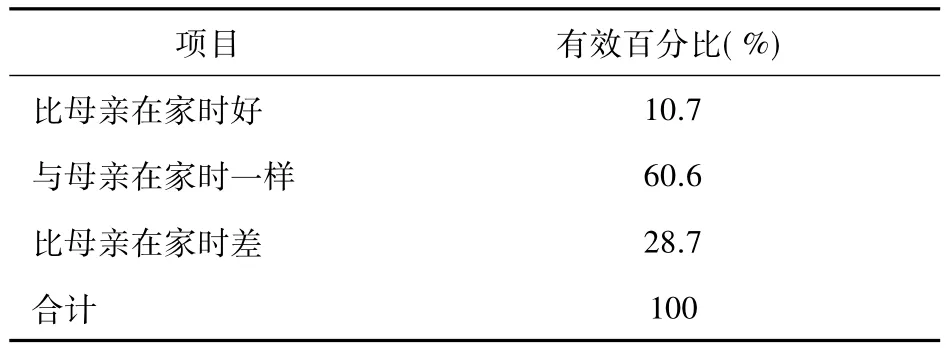

由于父母长期不在身边,特别是母亲的外出务工对留守儿童良好卫生习惯的养成产生了不良的影响,有28.7%的留守儿童认为现在的家居卫生条件比母亲在家时差(表3)。

因此,父母外出务工对于留守儿童的生理健康状况产生的影响无法准确作出衡量。外出务工有利于增加对于儿童的经济投入,提高留守儿童的营养水平以及健康状况,但是却不利于留守儿童培养良好的卫生习惯。祖父母等临时监护人对于卫生习惯的培养方面表示无力,他们对于留守儿童的照护大部分还是局限于穿衣吃饭方面。

表3 乡村留守儿童现在卫生状况

(二)乡村留守儿童的心理健康状况

《中国乡村留守儿童心灵状况白皮书(2015)》显示,我国乡村留守儿童心理发展的健康状况低于非留守儿童,留守儿童在情绪、压力、人际关系、学习以及社会适应方面的能力发展落后于非留守儿童。留守儿童在性格培养的重要阶段,父母离开身边,亲情缺失,不利于培养良好的性格以及社会适应性的发展。留守儿童相较于乡村非留守儿童多表现出孤僻、内心烦躁等。家庭教育是儿童成长过程中一个重要的组成部分,留守儿童在家庭教育方面的缺失明显。

我们在调查中发现,有33.8%的留守儿童感觉到有较大压力,其中有7%的留守儿童认为自身的压力非常大,有26.8%的留守儿童认为自身的压力比较大,只有54.9%的留守儿童认为自身压力一般(表4)。

表4 留守儿童压力状况

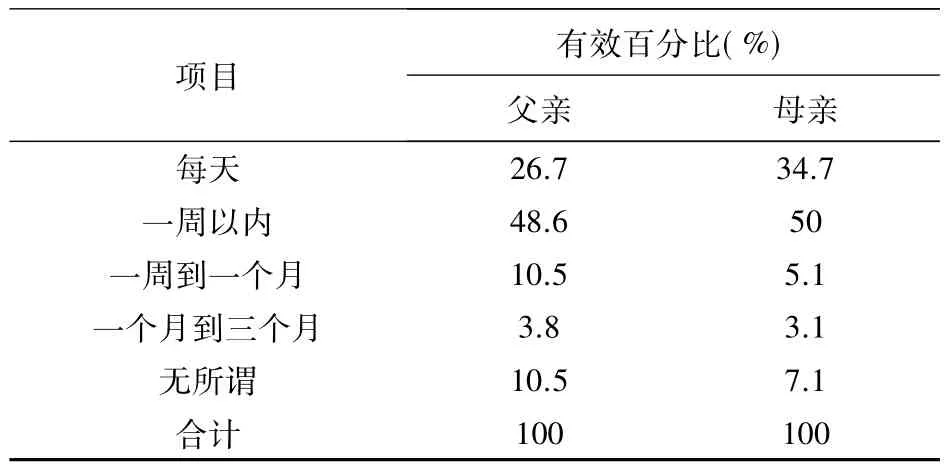

调查中也发现,当他们有心里话的时候,最想向其倾诉的对象是母亲和父亲。由于父母外出务工,父母与子女见面的时间少。仅依赖电话等通信方式来进行简短沟通,无法帮助留守儿童与父母之间建立稳固的情感沟通渠道,不利于留守儿童压力的疏解,也不利于留守儿童的心理健康发展。

同时,我们在访谈中发现,留守儿童的性格方面,大多较为内向,不怎么爱说话;脾气也比较火爆,比较容易发脾气,这也导致留守儿童监护人对于他们的管教无从下手,无法与他们进行沟通交流。有些留守儿童监护人觉得留守儿童无法管教,就对他们放任自流,这就导致留守儿童在性格的养成方面容易形成偏差,不利于他们以后心理健康地发展。

王某某,12岁,父母一直在外打工,身体状况挺好的,就是爱挑食,不容易长肉,有点瘦,也不太会生病。没有培养特长,我们也不知道怎么培养,他自己喜欢他自己搞呗,我们也不懂。他就是调皮,不太听话,我也没办法,平时就叫他爸妈多管管他。(个案3.王某某,男,12岁,2016.07.20)

孙某某,今年13岁,离开父母生活了三年多。身体状况非常好,但是性格比较暴躁,总是发脾气,就在房间里不出来,但很快又恢复了。会跆拳道、舞蹈。(个案4.孙某某,女,13岁,2016.08.17)

联合国儿童基金会《中国儿童人口状况—事实与数据2013》的研究显示,我国乡村留守儿童的辍学率为3.4%,而全国辍学率平均水平为3.0%,乡村留守儿童的辍学率高于流动儿童的2.7%,更高于城镇儿童的2.0%(表5)。留守儿童的辍学率远远高于其他儿童,甚至高于流动儿童,留守儿童在学习方面的困境值得思考。

表5 2010年6-17岁儿童辍学率(%)

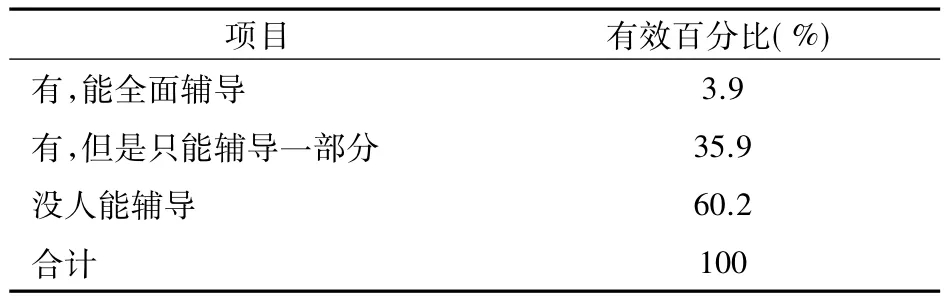

在被调查的105名浙江省乡村留守儿童中,有60.2%的儿童课后家里没有人辅导学习,有35.9%的留守儿童的临时监护人只能辅导部分作业(表6)。这就导致大部分留守儿童的家庭作业都是靠自己完成,没有家长的陪同。6-17岁阶段,儿童还在学习习惯养成过程中,学习的自主性比较弱,没有家长的陪同辅导不利于良好学习习惯的养成,会导致儿童忽视学习的重要性。接受调查的留守儿童表示现在他们学习中遇到的最大困难就是作业难、作业太多。回到家中他们的作业主要依靠他们自己完成,作业很难导致留守儿童学习的自信心和自主性低,容易使他们产生厌学情绪,从而导致辍学率的增加。

表6 留守儿童课后作业辅导情况

四、浙江乡村留守儿童生理与心理健康发展方面存在的问题

浙江省对于乡村留守儿童身体健康状况以及学习生活状况的资金投入较高,而且大部分的留守儿童家庭经济情况良好,健康状况良好。家庭在改善留守儿童基本生活方面可以有较多的经济投入。根据马斯洛的需要层次理论,在满足了基本需要之后,可以有更多的精力以及经济投入到留守儿童更高层次的需要,有助于促进留守儿童人格的健康发展。因此在对于浙江省乡村留守儿童的研究中,我们重点关注的是留守儿童更高层次的需求和心理健康发展的问题。这方面的问题主要有:

(一)亲情缺失,家庭教育功能缺位

根据中国人民大学段成荣等学者的研究表明,留守儿童虽然在法律意义上拥有完整的家庭,但是往往在现实生活中他们生活在临时的单亲家庭或者隔代家庭中。他们拥有的完整的家庭被拆分,也被称为拆分型家庭模式,主要表现为隔代家庭、单亲家庭、单亲隔代家庭等。在对单亲家庭、隔代家庭的研究中我们发现,重要家庭成员的缺失,特别是父母的缺失在儿童的成长过程中会产生很多不利的影响。调查中发现,105名留守儿童中,有5.7%的儿童一年及以上没有见到父亲,有21%的儿童六个月至一年没有与父亲见面,只有24.8%的儿童一个月没有见到父亲(表7),留守儿童被从完整的家庭中拆分出来,父母在他们成长中的缺失不利于他们健康人格的发展,容易产生歧视知觉,歧视知觉的产生对留守儿童心理的健康产生不利影响。

表7 多久没有与父亲见面

调查分析得出,浙江省的乡村留守儿童在家庭教育方面存在缺位。家庭本是留守儿童社会化以及学习的第一个场所,但是留守儿童父母外出打工,留守儿童长期与祖父母居住。由于祖父母的教育程度有限和自身能力的限制,对留守儿童的家庭教育方面投入的精力有限,导致留守儿童的卫生习惯较差、语言的运用以及学习能力不足、个性以及兴趣爱好的培养较差,社会价值观的养成更是受到了阻碍。留守儿童一些本来应该在家庭中形成的良好习惯和意识没有养成,对其社会化产生了不利的影响。

(二)家庭教育存在短板,学校教育对其补位不足

留守儿童由于其特殊的家庭原因,父母不在身边,无法在其成长过程中进行应有的时间投入;而其主要监护人祖父母又由于自身的原因,对留守儿童的家庭教育投入较少,导致留守儿童的家庭教育存在短板。同时,许多留守儿童父母对子女的教育问题存在一定的偏见,认为子女的教育问题本来就是学校的责任,他们为子女只是提供良好的生活环境,所以对子女良好生活习惯养成、心理健康问题没有适当地关注。

学校是留守儿童社会化最重要的场所。留守儿童在社会化过程中的一些能力,因为留守儿童家庭教育的不足,本应由家庭教育承担的只能转移到学校中去。但是学校对此转接意识不够,对留守儿童的教育投入主要集中在智力教育。这就导致留守儿童一些本应在家庭教育中获得的能力,在学校教育中也无法补偿得到,使其在留守儿童的教育中产生空缺,不利于留守儿童的全面发展。从下图可以看出,当父母外出务工时留守儿童在学习中遇到问题时会有38.8%的儿童选择找老师帮忙解决,远远高于其他选项(表8)。

表8 父母外出打工时,学习中遇到的困难最希望谁来帮你解决

尽管目前在大众和学校的定位中,都是将学校作为学生智力培育的重要场所,但从表9的情况却可以看出,留守儿童不愿意把老师做为倾诉对象。因此,从留守儿童的特殊状况出发,学校在对他们进行知识教育和智力培养的同时,也要有针对性地督促留守儿童养成良好的卫生习惯,并且关注他们的心理健康状况。

表9 留守儿童是否愿意与老师说心里话

五、保护乡村留守儿童发展基本权益的主要对策

随着留守儿童群体的逐渐扩大,社会各界对留守儿童的重视也逐渐提升。国家、省、市近几年陆续制定了一些关于留守儿童的帮扶政策,为帮助留守儿童走出生活困境提供了基础性的支持。政府部门通过对留守儿童的资金、政策支持来推动社会关注这个弱势群体。

留守儿童的形成有其特殊性,也是一种客观现象。毕竟我国大多数乡村地区,经济发展水平相对低于城市和城镇。由于我国人多地少,人均耕地面积小,在家务农无法为家庭提供一份体面的经济收入,外出务工获得的经济收入远远高于在家务农。为了摆脱贫困和寻求更好的发展,劳动力外流较为普遍。我国特殊的户籍制度以及城市生活成本较高等原因,青壮年劳动力外流又使得他们被迫将孩子留在乡村交由父母或亲戚抚养。解决我国留守儿童问题最根本的方法就是让子女在父母身边抚养,即子女随迁或者劳动力回流。子女跟随父母一同外出,在我国现有制度安排及打工收入水平下,易使留守儿童变成流动儿童,从一个弱势群体变为另一个弱势群体。劳动力回流,目前浙江省这些劳动力流出区域的乡村经济发展程度还不高,劳动力回流无法为他们提供充足的工作机会以及适当的经济支持。

综上所述,从目前我国的国情看,从根本上解决留守儿童问题是比较困难的。只能是从现有的资源出发,因地制宜,使得对于留守儿童问题的解决达到较优。

(一)政府层面的责任落实

1.强化相关政府部门的主体地位。依据《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的相关规定,解决乡村留守儿童的责任主体,主要涉及民政部门、公安机关、共青团、妇联、学校、未成年人保护组织、村(居)民委员会①尚晓援、张雅桦:《建立有效的中国儿童保护制度》,社会科学文献出版社2011年版,第228-229页。。但是,乡村留守儿童问题的解决,还缺乏一个强有力的综合权力主体。本文建议成立乡村留守儿童权益保障协调委员会,构建政府主导下的多元主体参与格局,政府职能部门发挥主导作用,其他责任主体在各自职能范围内开展乡村留守儿童权益保障工作。

2.加大政府对乡村留守儿童的关注度。提高政府对乡村留守儿童的财政投入,保障家庭经济困难的乡村留守儿童的基本生活质量。“政府应重视儿童福利事业,加大资金扶持力度,增加财政拨款,这是保证儿童福利事业快速发展的根本。”②郅玉玲、邢彩丽:《儿童福利机构创新型人才队伍建设研究》,《浙江理工大学学报》,2013年第5期。明确政府财政对乡村留守儿童福利工作的主渠道地位和导向作用,各级政府应逐步建立起乡村留守儿童福利津贴。逐步加大公共财政投入,并以此为杠杆,引导社会资金的参与及投入。目前浙江省政府对于乡村留守儿童的关注度不断提高,也开始制定一系列的条例来帮助留守儿童。应在此基础上保障各部门各司其职,促进多部门之间的合作。要关注乡村儿童需求;重视留守儿童家庭功能实现;加强对留守儿童教育干预;创新留守儿童监管办法;大力发展当地农村经济使大部分家长本地就业,减少外出务工现象;建立健全留守儿童之家。

(二)家庭层面的责任担当

解决乡村留守儿童问题的决定性因素就是在家庭层面,提升家庭的可支配收入,减少劳动力的流出,才可以从根本上解决留守儿童问题。然而从目前的发展情况来看,要达到这样的目标还需要经历较长时间的艰苦努力。只有多方共同努力,才能达到这个目标。家庭是人类社会的基本单元,对个体身体、心理发育发挥着非常重要的作用。OLSON认为,家庭功能对家庭系统中各位家庭成员起着情感联系、家庭规则、家庭沟通以及应对外部事件的作用。③Walan.F.,Normal Family Processes(3rd Edition).New York:Guilford,2003:pp514-547.在乡村留守儿童问题方面,本文认为要充分重视乡村留守儿童的家庭福利,明确家庭福利在解决乡村留守儿童问题方面不可替代的作用,为儿童的健康成长、社会融合创造积极条件。

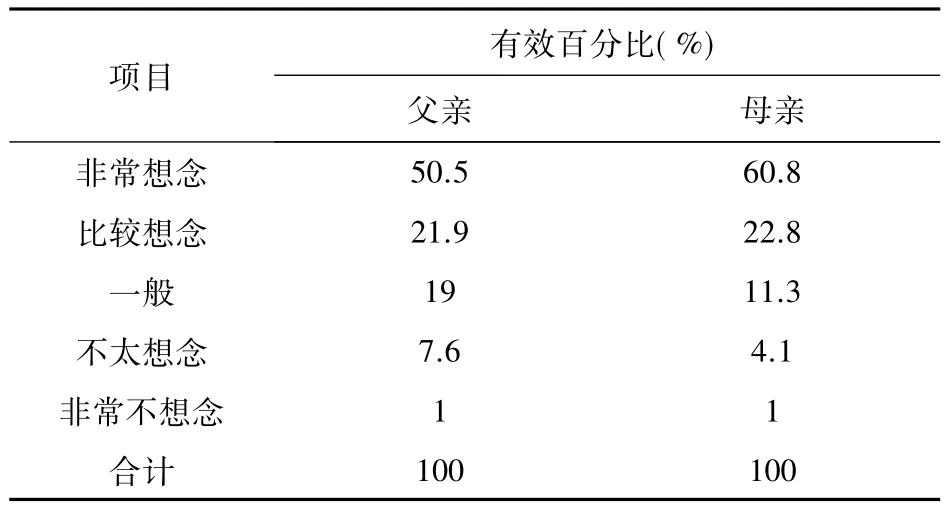

1.促进外出务工的父母与乡村留守儿童的沟通。在保障子女基本生活的同时,注重孩子卫生习惯的培养、道德教育等方面的发展。家庭教育是儿童社会化过程、人格及认知形成过程的一个重要环节。在家庭层面应重视孩子性格的培养。我们的调查显示,被调查的留守儿童非常想念外出务工的父母(表10),父母增加与孩子的沟通有助于帮助孩子意识到父母对他们的关爱,从而帮助他们缓解心理不良情绪,促进他们心理的健康成长。

表10 是否想念外出务工的父母

应增加父母与乡村留守儿童相处的时间,让他们及时了解子女的心理发展状况。调查中显示,留守儿童大多希望父母能够经常联系他们(表11)。通过父母与孩子的经常性沟通,及时对孩子进行一些引导教育。不应采用暴力式教育。暴力式教育会导致孩子的逆反心理,发挥不了好作用。父母给予子女更多的关爱,使得他们感受到来自父母的重视。成长发育中的儿童最害怕的就是忽视,他们渴望得到关注,表明他们的存在感,有助于他们安全感、自信心的形成。

表11 希望父母多久联系你一次

2.增强祖父母对乡村留守儿童家庭教育的意识。祖父母作为乡村留守儿童的主要监护人,在留守儿童的家庭教育中起着重要的作用。祖父母应增强对于留守儿童家庭教育的意识,而不是放任不管、过分溺爱。这对于留守儿童的家庭教育有着不可或缺的作用。

(三)学校教育的功能拓展

1.促进学校更多关注留守儿童生理与心理健康发展。学校应该合理分配留守儿童的教育资源,调节各个教育部分之间的权重分配比例。智力教育虽然是学校教育的一个重要组成部分,在教育资源分配的过程中,占的比重可以适当大一些,但是要注重各个部分之间的平衡,对于其他教育部分的投入应该加大。调整现有的教育理念,促进留守儿童的各部分教育的全面发展。

2.加强家校合作与沟通。留守儿童的父母长期不在身边,祖父母对于他们的家庭教育投入不够,导致家庭教育的一部分功能不能实现。可以通过提升家校合作,将家庭教育的一部分职能转移到学校教育中去,让学校承担更多的教育职能。学校通过与乡村留守儿童父母的定时沟通,及时向他们反馈留守儿童的状况,共同努力促进留守儿童的健康发展。通过家长与学校的及时沟通,也将留守儿童在家庭教育中存在的问题及时反馈给学校,使得一些祖父母无法进行的家庭教育由学校帮助完成。由此形成一条学校与家庭之间的双向沟通渠道。

(四)社会力量的积极介入

在解决乡村留守儿童问题方面,国家和政府是关键主体,行政性作用为主是基本特征。但是在解决当前乡村留守儿童问题方面,单纯依赖行政性措施的局限也已逐步显露,因此引入政府购买服务机制非常重要。一方面,政府积极开办服务机构,为乡村留守儿童问题的解决提供保障;另一方面,需要社会力量的积极介入。充分发挥社会组织的作用,做好社会组织间的合作,以此来更好地帮助留守儿童全面成长。目前浙江省服务乡村留守儿童的社会力量主体是各种社会组织。应协调好各社会组织所拥有的资源,在原有的基础上扩大区域、增加不同层面对乡村留守儿童的资源投入,实现社会资源占有的公平性。□

(责任编辑:石洪斌)

C916

A

1007-9092(2017)05-0100-008

2017-04-06

郅玉玲,社会学博士,浙江理工大学法政学院社会工作系主任、教授,主要研究方向为社会福利与社会政策;王婷,浙江大学中国西部发展研究院人口与发展研究所硕士研究生,主要研究方向为社会福利。

2013年度浙江省高校重大人文社科项目攻关计划项目“困境儿童分类保障机制研究”(编号:2013GH018)